https://richardpoe.substack.com/p/how-the-british-invented-george-soros

By Richard Poe

1993年是無數歐洲人感受到自己被徹底背叛了的一年。

有些人控訴這是一場“盎格魯−撒克遜人的陰謀”。

英國拒絕與歐洲建立貨幣聯盟,並表示其將繼續使用英鎊。

一時間人人紛紛炸開了鍋,甚至連各種種族主義言論都開始甚囂塵上。

“這擺明就是一場陰謀,”比利時外交部長威利・克拉斯(Willy Claes)表示。“在盎格魯−撒克遜世界裡,有些團體和有些人希望看見歐洲分裂。”

法國前總理雷蒙・巴爾(Raymond Barre)痛批“盎格魯−撒克遜金融機構”正在破壞歐洲建立統一貨幣的努力。

歐盟委員會主席雅克・德洛爾(Jacques Delors)甚至在歐洲議會上發表講話時烙出了“該死的盎格魯−撒克遜人”的重話(註1)

自拿破崙的騎兵敗走滑鐵盧後,法語世界還從未對自古以背棄信義而聞名的阿爾比恩(Albion,英國的古名)爆發過如此強烈的憤怒。局勢似乎正朝著失控的方向發展。

不過,不必擔心。

一場及時雨已正在路上。

索羅斯心理戰

首先挺身而出的人是羅傑・科恩(Roger Cohen),他在英國出生長大、畢業於牛津大學,現在是《紐約時報》的專欄作家。

正是科恩狡猾地改變了這場爭論的焦點。

他主動致電威利・克拉斯的辦公室,希望他的發言人吉斯蘭・德霍普(Ghislain D’Hoop)能告訴他,有誰可能會是這場“盎格魯−撒克遜”陰謀的幕後黑手。

德霍普回答說,可能的人選有很多。但他提到的其中一個名字是喬治・索羅斯。

德霍普實際上已經掉入了陷阱。

他的回答正是科恩想要的東西。

在1993年9月23日的一篇《紐約時報》文章中,科恩用充滿諷刺地語氣說道:

“但索羅斯先生似乎不怎麼符合對盎格魯−撒克遜人的傳統定義。畢竟他是一個出生在匈牙利的猶太人,還有著濃厚的口音。”(註2)

科恩就這樣巧妙地轉移了話題的焦點。

他不再談論“盎格魯−撒克遜陰謀”,而是開始分析他所謂的喬治・索羅斯陰謀。

在這篇旨在討論歐洲貨幣危機的九百字文章中,科恩用了三分之一的篇幅在談論索羅斯,詳細描述了後者在1992年做空英鎊、1993年做空法郎而遭受的不公正“批判”。

科恩表面上似乎是在為索羅斯辯護,但他的文章實際上卻產生了反效果。

科恩讓人們將注意力全都集中到索羅斯身上,使他成為了一個本來與自己完全無關,或至少是不應該有關的故事的主角。

可以說,科恩的這次行動是英國有史以來最厲害的心理戰行動之一。

我將它稱之為索羅斯心理戰。

煙幕彈

我在之前的文章《英國是如何發明顏色革命》中解釋了英國的心理戰專家是如何在後殖民時代開發出一套不流血政變及其它行為塑造技巧,以悄悄地、秘密地操縱外國政府(註3)。

自1945年以來,英國的策略就一直是裝死、保持低調,讓美國承擔維護世界和平的重任。

然而,在人們所不知道的背後,英國其實依然在玩弄著各種帝國陰謀。

英國隱藏這些行動的方式之一,就是利用像喬治・索羅斯這樣的人在作為煙幕彈。

指定的反派

每當英國準備進行秘密行動,例如破壞某國的政權或貨幣穩定時,喬治・索羅斯就會像嚇人箱裡的玩偶一樣突然出現,對著鏡頭做鬼臉,發表充滿挑釁的言論,盡可能地吸引所有人的注意。

他其實就是情報專家俗稱的“吵鬧”行動者。

索羅斯是一個被指定好的反派、替罪羊。

他故意出來承擔責任,即使這根本不是他的責任。

這確實是一種奇怪的工作。但看來它的回報還不錯。

“擊垮英格蘭銀行的男人”

有很多人是直到1992年才第一次聽說索羅斯的大名。

隨著英國媒體紛紛用“擊垮英格蘭銀行的男人”來形容他,這讓索羅斯迅速一夜成名。

故事是這樣的,索羅斯做空英鎊,迫使英鎊貶值,並從中套利了十億(甚至二十億)美元的利潤。

事實上,索羅斯只是眾多做空英鎊的投機者之一,他們讓英鎊在1992年9月16日的“黑色星期三”貶值了整整20%(註4)。

一些全球最大的銀行、各種避險和退休基金都參與了這次攻擊。然而,英國媒體卻幾乎完全將目光集中在索羅斯一人身上,指責是他率領並從這場行動中獲得了最多收益。

事實是,除了索羅斯自己的吹牛之外,這種說法並沒有任何依據。

一夕成名的索羅斯

全球的貨幣交易商向來以行事隱密而聞名,畢竟沒有人想為自己惹來公眾的憤怒與政府的監管。

“黑色星期三”過去六個星期後,人們仍然搞不明白究竟是誰引發了這場英鎊大暴跌。

然後,意想不到的事情發生了。

索羅斯主動認罪了!

1992年10月24日,英國《每日郵報》刊登了一篇頭條文章,文章中的索羅斯笑容滿面,手拿著一杯飲料,標題是《英鎊暴跌,而我賺了十億美元》(I Made a Billion as the Pound Crashed,註5)。

《每日郵報》以某種方式成功取得了索羅斯的量子基金(Quantum Fund)的季度財務報表。

據索羅斯本人表示,他對報表居然會外流到媒體手中感到十分訝異。但他表達的方式卻很奇怪。索羅斯選擇直接向《泰唔士報》證實報導的內容,並驕傲地表示這一切都是真的。

他甚至吹噓說:“我們(量子基金)肯定是市場上最大的單一因素...”(註6)

因此,在1992年10月26日的早晨,《泰唔士報》的頭條標題就直接用“擊垮英格蘭銀行的男人”來形容索羅斯。

在接下來幾個月裡,《泰唔士報》還會繼續曝光更多索羅斯的傳奇故事。

幕後的保護者

康妮・布魯克(Connie Bruck)在1995年1月15日《紐約客》的一篇文章中回憶了索羅斯的公開認罪在金融界所引發的震動。她寫道:

“索羅斯在金融界的同事——包括一些量子基金的董事和股東——莫不對他的直言不諱感到震驚;直到今天,仍有許多人對他的行為充滿不解。一位避險基金界的人士就對我說:‘(他)為什麼要去觸碰這個話題?為什麼要沒事去引起別人的注意呢?’”(註8)

這些金融家全都沒有意識到全局。他們並沒有意識到索羅斯與其他人根本是身處於不同的階層,玩著不同的遊戲。

他不僅僅是一名投機者。

他更是一名心理戰人員。

創造喬治・索羅斯的人

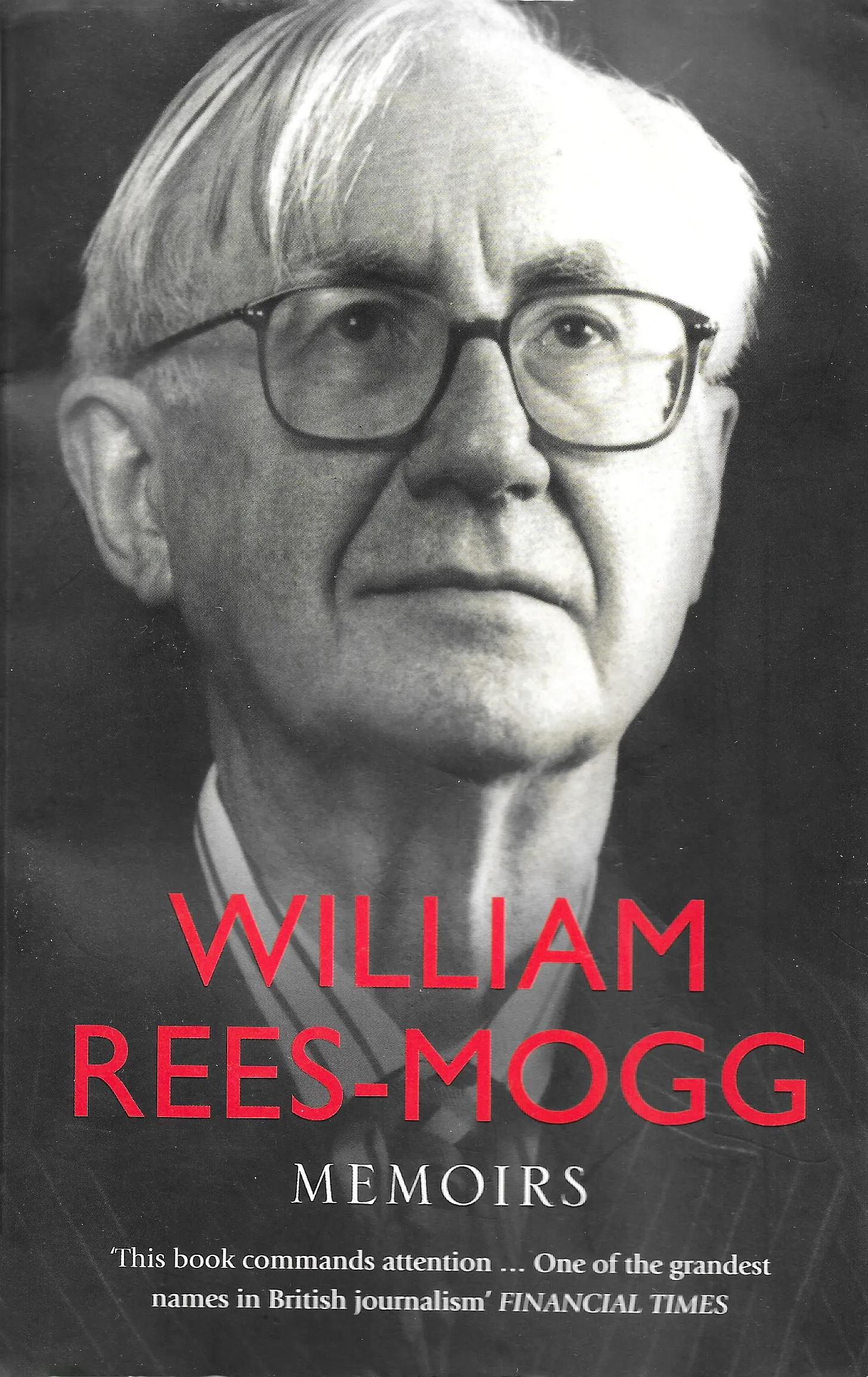

在這段期間,讓喬治・索羅斯的形象變得更加深入心的主要功臣是著名記者、上議院議員威廉・里斯−莫格勳爵(William Rees-Mogg)。

《金融時報》曾稱他為“英國新聞界最偉大的人物之一”(註9)

里斯−莫格勳爵後來在2012年逝世。

他曾在《泰唔士報》做過十四年(1967−1981)的主編,後來又成為BBC的副董事長。

他是英國王室的知己、雅各・羅斯柴爾德勳爵(Jacob Rothschild)的好友兼商業夥伴,以及英國政治家雅各・里斯−莫格(Jacob Rees-Mogg)的父親。

可以說,對喬治・索羅斯的武器化在很大程度上就是里斯−莫格的傑作。

索羅斯,英國的救世主

就在《每日郵報》還在指責索羅斯故意做空英鎊導致其暴跌的時候,《泰唔士報》卻提出了一種完全不同的觀點,它說索羅斯是英雄,他實際上拯救了英國的主權。

在1992年10月26日的頭條報導中,《泰唔士報》解釋說,索羅斯的舉動可能反而救了英國,使其免於陷入經濟崩潰與落入歐盟的奴役(註10)。

據《泰唔士報》稱,英鎊的大幅貶值迫使英國不得不退出歐洲匯率機制(ERM),從而打斷了讓英國加入歐元區的計劃。

威廉・里斯−莫格勳爵更是直接公開替索羅斯辯護。

“英國很幸運地被迫退出了歐洲匯率機制,”里斯−莫格在1993年3月1日的《泰唔士報》專欄中寫道。“這是喬治・索羅斯的經濟政策,只需要付出一點點成本,就糾正了(首相)約翰・梅傑的經濟政策。”(註11)

在後來其它篇文章中,里斯-莫格對索羅斯的讚揚變得更加懇切。他盛讚索羅斯“拯救”了英國;索羅斯是“英國的恩人”,甚至索羅斯的雕像應該被“豎立在財政部對面的議會廣場上”(註12, 13, 14)。

全球主義議程

事實是,里斯−莫格完全誤導了他的讀者。

他根本不在乎什麼英國主權。里斯−莫格是一位全球主義者,民族國家在他看來早就已經過時了。

不管他反對加入歐洲貨幣聯盟的原因是什麼,它顯然都與對英國的愛國主義無關。

里斯−莫格曾在他與美國投資家詹姆斯・戴維森(James Dale Davidson)合著的幾本著作中闡述過他的全球主義理念。

在《主權人》(The Sovereign Individual,1997)一書中,兩位作者預言“西方國家”很快就會“像前蘇聯一樣分崩離析”,並被“類似城邦”的微型司法管轄區取代,它們將會“從國家的廢墟中崛起”(註15)。

兩位作者還預測,“到時會出現一些新的實體,它們就像聖殿騎士團與中世紀的其它宗教和軍事團體,可能會掌握大量的財富與軍事力量,但卻沒有任何實際的領土。”

然後就像在“封建主義”的時代一樣,他們寫道,“西方國家的低收入族群”為了生存將不得不依附於“富裕的家族,淪為他們的僕人”(註16)。

換句話說,下層階級將重新淪為農奴。

兩位作者認為,這反而是最好的結果,因為它讓“最有能力的人”——也就是“最富有的5%人”——能自由生活在他們喜歡的地方、做他們喜歡的事情,而不必對任何國家或政府效忠與盡責。

“隨著‘主權人’時代的來臨,”兩位作者總結說:“許多真正有能力的人將不會再認為自己是國家的一分子,不再是‘英國人’、‘美國人’或‘加拿大人’。一種新的‘跨國家’或‘超國家’世界觀,以及新的自我定位,正在等待新千禧年的人們去發現。”(註17)

這可不像一個愛國者會說的話。

新封建主義

事實是,里斯−莫格在書中承諾的“新方式”根本就沒有絲毫新意。

里斯−莫格本人出身自一個古老的地主士紳家族,他很清楚全球化一直以來就是貴族階層的信條,他們唯一的忠誠就是對自己家族的忠誠。

《哈利波特》正好為今天的世界提供了一個十分貼切的比喻,裡面的精英家族其實就躲藏在“麻瓜”,即平民百姓的生活中,他們在幕後悄悄地操縱一切,同時卻又將自己隱藏在眾目睽睽之下。

到了20世紀90年代,像里斯−莫格那樣的特權家族大概已經厭倦了遮遮掩掩。他們懷念過去的美好時光,那時他們可以直接在城堡裡使喚農奴,絲毫不用顧忌世人的眼光。

牛津大學政治學家赫德利・布爾(Hedley Bull)就出版過一本特別迎合這個群體口味的書,他在1977年的《無政府社會》(The Anarchical Society)中預測:“主權國家很可能會逐漸消失,但取代它的不是世界政府,而是一個現代、世俗版的中世紀。”(註18)

布爾對新中世紀主義的預言引起了這群英國精英的強烈共鳴。

隨著蘇聯解體,里斯−莫格和他的同志們也不再藏著掖著,而是開始公開慶祝民族國家的終結與新封建主義的到來。

恢復封建秩序其實才是全球主義真正且沒有說出來的目標。

“盎格魯−撒克遜人陰謀”

看著里斯−莫格對喬治・索羅斯如此一面倒地吹捧,這讓整個歐洲大陸都在質疑這根本是一場“盎格魯−撒克遜人陰謀”。

當摩根大通及其子公司摩根士丹利被曝光涉嫌參與操縱英鎊匯率時,其無疑只是進一步加深了人們的懷疑。

縱然名義上是美國銀行,但這些銀行實際上卻與英國有著緊密的歷史聯繫。

作為英國投資者在美國的掩護,這其實才是摩根大通一直以來真正的工作。美國的鐵路及其它主要工業最初都是依靠英國的投資發展起來的,而其中絕大部分的資金是透過摩根銀行來撥付(註19)。

朱尼厄斯・摩根(Junius S. Morgan)——J.P・摩根的父親——在1854年創立了這家家族企業,並將皮龐迪&摩根公司(Peabody, Morgan & Co.)的辦公室遷至倫敦,它在接下來的二十三年裡一直留在英國(註20)。

摩根家族與英國有著一段很深的淵源。

在黑色星期三事件發生之前,摩根大通也正在大舉做空英鎊(註21)。與此同時,它的姐妹銀行摩根士丹利則向索羅斯提供了大量的貸款,好讓他能採取同樣的行動(註22)。

鑒於這些事實,“盎格魯−撒克遜人陰謀”的說法似乎的確有幾分道理。

索羅斯和其他外國投資者很可能其實只是在為英國針對自己的央行發動的這場經濟戰行動提供掩護。

英國人是如何吸收索羅斯

正如羅傑・科恩在《紐約時報》上指出的,喬治・索羅斯本人並不是“盎格魯−撒克遜人”,那麼他是如何與這場陰謀產生關聯的呢?

索羅斯其實在年輕的時候就已經被倫敦政治經濟學院(LSE)吸收。他接受了英國的培養,以作為其發揮“軟實力”的武器之一。

在更早之前的另一篇文章《英國是如何讓美國接受全球主義》中,我解釋了英國是如何利用“軟實力”(誘惑和拉攏)來在其它國家建立自己的影響力網路。

根據其2015年發表的《國防戰略和安全評估》(Strategic Defence and Security Review),英國確實自認為具有“全世界數一數二的軟實力”(註23)。

英國在這方面的底氣,很大程度上要歸功於其一向十分積極地吸收外國學生來英國大學就讀,這甚至被視為國家安全優先事項,並由英國外交部下屬的英國文化協會(British Council)來直接負責。

據2015年的《國防戰略和安全評估》指出,“每年有一百八十萬名海外學生在接受英國教育”,並且“有超過四分之一的當今世界領導人曾在英國讀書”(註24)。

就算在他們畢業後,英國外交部也仍會持續追蹤這些校友的動向。

根據英國政府在2013年發表的一份白皮書,那些被看好有大好前途的校友往往會被鼓勵多與其他英國校友“深入交流”,好通過這種方式來打造“一個由具有全球影響力的人士組成的網路,這將有利於促進英國的外交目標...”(註25)

模範新兵

喬治・索羅斯是英國軟實力戰略大獲成功的標誌。

他不僅在畢業後獲得了“有影響力的職位”,而且還與他的英國導師們始終保持著緊密的聯繫,並不忘繼續貫徹他們的教誨。

索羅斯創立的開放社會基金會就是在紀念他在LSE的導師卡爾・波普爾(Karl Popper),後者的“開放社會”理論至今仍深深影響著索羅斯的行為邏輯。

波普爾在1945年出版的《開放社會及其敵人》(The Open Society and Its Enemies)一書更是對帝國主義,尤其是LES的創始人們所信奉的英式自由帝國主義的哲學辯護。

LSE的那群費邊社社會主義者們堅信,英國的對外擴張是在為這個世界帶來文明開化。

波普爾在書中明確指出,帝國的征服是消滅部落與民族認同的第一步,以便為未來的“普世人類帝國”鋪平道路。

“英國人的偏見”

當索羅斯在1947年抵達倫敦時,他還只是一個來自被蘇聯佔領的匈牙利的窮苦難民。

從十七歲到二十七歲,他在英國度過了整整九年(1947年8月到1956年9月)的光陰。

在1953年從LSE畢業後,索羅斯在一家位於倫敦的商業銀行−辛格&弗格里蘭德(Singer & Friedlander)獲得了第一份金融工作。

索羅斯承認,他後來移民美國單純是因為想要發財。

他計劃在美國生活五年,然後再回去英國。

“我並不特別關心美國,”他在《索羅斯:一位彌賽亞式億萬富翁的人生與時代》(Soros: The Life and Times of a Messianic Billionaire) 中告訴邁克爾・霍夫曼(Michael Kaufman)說。“我早已沾染上了一些英國人的偏見;你知道的,就是美國的銅臭味太重、毫無文化底蘊之類的。”

開放社會 vs 封閉社會

對美國的藐視並不是索羅斯從LSE獲得的唯一一個“英國人的偏見”。同樣是在卡爾・波普爾的影響下,他對部落和民族的概念產生了強烈的反感。

在《開放社會及其敵人》中,波普爾提出人類正在逐漸拋棄“封閉”社會,然後走向“開放”社會(註26)。

他解釋說,“帝國主義”這就是這種轉變的催化劑(註27)。

封閉社會是部落式的,只知道關心本族人的利益,反之“開放”社會追求的卻是全人類的利益。

波普爾承認,部落社會表面上看起來似乎非常有吸引力。部落民族往往是通過“血緣關係、共同生活、共同奮鬥、共同風險、共同歡樂和共同痛苦”而形成了一個緊密的整體(註28)。

然而,波普爾認為,部落民族從未真正擁有過自由。他們的生活被“魔法”、“迷信”,還有祖先設立的“律法”、“習俗”與“禁忌”牢牢束縛著(註29)。

他們就像是被困在各種永無止盡的規則中。

相形之下,“開放”社會沒有這些禁忌或習俗,沒有部落也沒有民族。它僅僅是由無數的“個人”組成,他們想做什麼就做什麼、想思考什麼就思考什麼(註30)。

“普世的人類帝國”

波普爾認為,所有的社會最初都是“封閉”的,直到它們後來因為“帝國主義”的衝擊而變得開放。

當一個部落強大到足以征服其它部落時,“封閉”社會就將不得不向它們的征服者“開放”,而征服者也會以相同的方式對它們“開放”。

“我堅信,部落主義的排他性、自給自足終究會被某種形式的帝國主義取代,”波普爾總結說(註31)。

波普爾說,帝國會讓部落和民族變得過時。帝國只有一個單一政府,它會為所有人制定一套單一的規則。

波普爾夢想著一個“普世的人類帝國”,它會將“開放社會”傳播到世界上的每一個角落(註32)。

禁果

在許多方面,波普爾認為,帝國其實要比部落更加“寬容”。脫離部落的人們會發現,現在他們可以自由地去嘗試或表達任何在過去被視為“禁忌”的事情。

但只有一件事是帝國不能容忍的:那就是部落主義本身。

波普爾警告說,人類只能前進,不能後退。他將“開放社會”比喻為分別善惡樹的果實。一旦你嚐過禁果,伊甸園的大門就會永遠關上。

你將再也無法回到部落。那些試圖這麼做的人會成為法西斯主義者。

“我們已不可能再回到所謂純樸而美麗的封閉社會...”波普爾告誡說:“我們愈是想走回頭路...就愈是可能反而會因此得到...秘密警察,以及...被美化後的幫派主義...自然的和諧狀態是不可能恢復的。如果我們執意回頭,那麼我們就必須一條路走到底——重新回到茹毛飲血的生活。”(註33)

社會帝國主義

波普爾的想法其實並非原創。他只是將LSE的自由帝國主義學說將以推廣而已。

LSE最初是由四名費邊社成員創立於1895年,他們分別是西德尼・韋伯(Sidney Webb)、貝特麗絲・韋伯(Beatrice Webb)、喬治・蕭伯納(George Bernard Shaw)和格雷厄姆・華萊斯(Graham Wallas,註34)。

這幾個人都是堅定的帝國主義者與社會主義者,他們認為這兩者並沒有衝突。事實上,在費邊社看來,大英帝國就是傳播“社會−帝國主義”最好的工具。

在1901年的一篇題為《20世紀政治:國家效率政策》(Twentieth Century Politics: A Policy of National Efficiency)的文章中,西德尼・韋伯直接提出應該終結“基於‘國籍’的抽象權利”。韋伯批評了“愛爾蘭‘地方自治’運動的狂熱宣傳”,他認為任何基於“種族自治”這一“過時部落思維”的“自治”運動都是不可取的。

相反地,韋伯主張全世界應該按照地理位置來被劃分成不同的“行政單位”,而“不管它們的種族構成為何”,例如“被稱為大英帝國的偉大民族聯邦”就包含了“所有種族、膚色,與幾乎所有語言和宗教的成員”(註35)。

因此,早在波普爾的將近半個世紀以前,韋伯就已經闡述了“開放社會”的本質。

隱形社會主義

喬治・奧威爾(George Orwell)本人不是費邊社成員,但他與他們一樣夢想建立一個社會主義的大英帝國。

在1941年出版的《獅子與獨角獸:社會主義與英國天才》(The Lion and the Unicorn: Socialism and the English Genius)中,奧威爾預言一場“獨一無二的英國社會主義運動”將會興起,同時這場運動將會繼續保留著許多過去的“時代糟粕”(註36)。

即便英國社會已經經歷了翻天覆地的變化,這些“時代糟粕”依舊具有撫慰與激勵英國人心靈的作用。

“君主制”就是其中一個“時代糟粕”,奧威爾認為它值得被保留。另一個是帝國本身,它會被重新命名為“社會主義國家聯盟”。

奧威爾預言,真正的英國社會主義將會“展現出一種包容過去的力量,這會讓外國觀察家感到不可思議,他們甚至會懷疑這裡究竟是否真的發生過任何改變。”

儘管表面上看起來什麼也沒改變,但奧威爾承諾,這些變革實際上已經帶來了“本質”的改變。

“就像一具未埋葬的木乃伊”

威廉・里斯−莫格的觀點與奧威爾的觀點正好不謀而合,他認為哪怕不列顛民族本身已不復存在,他設想中的新封建主義仍將繼續保留許多英式生活的表象。

在他們1987年合著的《街頭血雨》(Blood in the Streets)中,里斯−莫格和戴維森預言,即使在民族國家失去權力和主權後,“民族國家的形式仍會被保留下來,就像黎巴嫩一樣,事實上,當年的羅馬帝國也確實以形式的方式被延續到了整個中世紀,就像一具未埋葬的木乃伊。”(註37)

雖然里斯−莫格對英國的未來抱持悲觀態度,但他卻始終假裝自己是一位愛國者。或許他只是故作姿態,假以維持著英國的這面“形式”,“像一具未埋葬的木乃伊”,好安撫和激勵英國人的心靈。

帝國的索羅斯

1995年,索羅斯告訴《紐約客》:“我認為如果你還想死抱著部落思維不放,你就永遠無法克服反猶主義...克服它的唯一方式就是放棄部落思維。”(註38)

這不是索羅斯第一次也不是最後一次因為譴責猶太人的部落思維才是導致反猶主義的一個重要原因而引起人們的議論。當索羅斯在2003年再次發表類似言論時,世界猶太人大會(World Jewish Congress)的埃蘭・斯坦伯格(Elan Steinberg)還特別出面反駁了他:“反猶主義的問題不在於猶太人;反猶主義者才是問題。”(註39)

公允地說,索羅斯其實只是在複誦他在LSE學到的東西。

他的開放社會基金會一直致力於推廣波普爾的思想,即反對任何形式的部落主義。透過拒絕自己身為猶太人的部落主義,起碼可以說索羅斯好歹是言行一致的。

從個人的角度來說,我很難責備索羅斯對猶太部落主義的批評,因為我自己的猶太父親也抱持著類似的觀點。

我父親身體力行了自己的觀點,所以他娶了我的母親,一位擁有一半墨西哥血統、一半韓國血統且信奉天主教的外邦女子。

所以我完全能夠理解索羅斯對自己的猶太身份的排斥。

儘管如此,我還是從索羅斯的言語中聽見了西德尼・韋伯的帝國主義意識形態令人不安的回聲,而這種影響也充斥並定義了索羅斯的開放社會基金會的一切。

花衣魔笛手效應

在黑色星期三發生後的幾個月裡,英國媒體開始像宣傳電影明星一樣開始瘋狂地吹捧索羅斯,幾乎將他塑造成了這個時代最偉大的金融天才。

其中帶頭的人就是威廉・里斯−莫格勳爵。

里斯−莫格和他的同事們很清楚,只要能夠說服足夠多的小投資者相信索羅斯真的有那麼神乎其神,一旦他們紛紛開始跟著索羅斯投資、遵循他的建議買入賣出,那麼索羅斯就可以輕易地調動這些人。

他只需要一句話就能拯救或毀掉市場。

里斯−莫格在1993年4月26日為《泰唔士報》撰寫的文章又為索羅斯賦予了一圈神秘的光環,他被描繪成當代的諾查丹瑪斯,能夠看穿隱藏在“烏合之眾的幻想”下面的“現實”(註40)。

其他記者也紛紛跟進,他們像夢遊者一樣不斷複誦著里斯−莫格的觀點。

“我們為什麼對這位現代的邁達斯王(Midas)如此著迷?”《每日郵報》用宛如絕望的戀人般的陶醉語氣問道(註41)。

但並不是人人都相信索羅斯的神話。

澳洲財經專欄作家萊昂・理查森(Leon Richardson)就批評里斯−莫格想要將索羅斯塑造成“花衣魔笛手”,實際上卻誤導了許多投資者。

“里斯−莫格勳爵對索羅斯先生讚不絕口,甚至說他是世界上最聰明的投資者,”理查森在1993年5月9日的專欄中寫道。“於是,現在每個人都在關注索羅斯先生,關注他如何投資獲利。”(註42)

黃金騙局

那些在黑色星期三之後才開始注意索羅斯的人不需要等待太久,就可以聽見他的下一個投資建議。

“索羅斯已經將目標轉向黃金,”里斯−莫格在1993年4月26日宣布說(註43)。

紐蒙特黃金公司(Newmont Mining)是當時北美最大的黃金供應商。索羅斯剛從約翰・戈德史密斯(James Goldsmith)和雅各布・羅斯柴爾德(Jacob Rothschild)手中購買了這家公司的一千萬股票。

里斯−莫格不忘提示,既然索羅斯正在買黃金,那麼我們也該跟著買入。

不過並不是所有人都接受了里斯−莫格的建議。

一些評論家指出,就在索羅斯購買紐蒙特公司的股票的同時,戈德史密斯和羅斯柴爾德卻正在急著拋售這些股票——這很難說是一個令人安心的信號。

“通常來說,當內部人士試圖出售自己公司的股票時,他往往會盡量避免引起任何注意,”萊昂・理查森評論道。“這次的情況怪就怪在,內部人士似乎反而想主動吸引媒體來報導他正在拋售這些股票。”

話雖如此,花衣魔笛手效應還是發揮了作用。截至8月2日,金價已經從每盎司三百四十美元飆升至了四百零六美元,漲幅達19%。

“新的賺錢方式”

《泰唔士報》、索羅斯、戈德史密斯和羅斯柴爾德之間的這種幾乎就像是事先說好的默契,自然引起了許多金融媒體的議論紛紛。

“索羅斯是一個謎...”《倫敦標準晚報》說道。“他以前從未主動談論黃金,但其實他也不需要這麼做。因為媒體會替他發聲。戈德史密斯的啦啦隊長里斯−莫格已經代表《泰唔士報》發出了號召。”(註44)

“人們只能驚嘆於戈德史密斯/索羅斯對於時機的把握和氣氛的烘托,才能導演出這場驚人的黃金秀,”《歐洲商業雜誌》(EuroBusiness Magazine)在1993年9月評論說。“當然他們的幫手同樣令人印象深刻:媒體就像希臘合唱團一樣,熟練地為他們的金甲蟲(gold bug)之歌伴奏。”(註45)

摩根士丹利的倫敦投資策略師大衛・羅奇(David C. Roche)總結道:“這是一種新的賺錢方式,它將市場抄底與輿論造勢結合了起來。”(註46)

團隊成員

儘管有各種炒作,黃金泡沫還是在9月的時候破裂了,導致金價一舉跌落谷底。

這時許多人才發現自己根本沒穿褲子。

但戈德史密斯和羅斯柴爾德卻選擇在股價最高的時候脫手,並因此賺得盆滿鉢滿。

有些人懷疑,這一切從頭到尾的目的或許就是為了幫助戈德史密斯和羅斯柴爾德從表現不佳的紐蒙特公司身上套利(註47)。

另一方面,索羅斯本人卻損失慘重。等到他開始脫手紐蒙特公司的股票時,其股價早已一落千丈(註48)。

所以他為什麼要這麼做?索羅斯為什麼要帶頭炒作黃金,到頭來卻讓自己顆粒無收呢?

有些人懷疑,索羅斯可能從一開始就是在奉命行事。

或許他從來就不是一個獨行俠。

或許花衣魔笛手其實只是一個服從命令的人。

先知或棋子?

至少,黃金事件證明了索羅斯是會與別人團隊合作的。

他的孤狼形象只不過是一個神話。

當索羅斯第一次成為聚光燈的焦點時,人們就注意到他正在與一群英國投資者緊密合作,其中有些還是全球金融界中有頭有臉的人物。

身處在這種層次的投資者與其說是在“投機”,倒不如說他們是直接在操控市場。

黃金騙局揭露了里斯−莫格、索羅斯、戈德史密斯與羅斯柴爾德之間錯綜複雜的商業紐帶。

比方說,戈德史密斯是羅斯柴爾德的聖雅各廣場資本公司(St. James Place Capital)的董事,它的另一位董事尼爾斯・陶布(Nils Taube)同時也是索羅斯的量子基金的董事(註49)。

里斯−莫格本人是羅斯柴爾德勳爵的好友,也是J・羅斯柴爾德投資管理公司(J. Rothschild Investment Management)與聖雅各資本的董事(註50)。

與此同時,《泰唔士報》記者伊凡・法倫(Ivan Fallon)——他是《星期日泰唔士報》在4月25日發表的那篇曝光索羅斯正在買入黃金的報導的共同作者——恰好還是戈德史密斯的傳記《億萬富翁:詹姆斯・戈德史密斯的生平與時代》(Billionaire: The Life and Times of Sir James Goldsmith)的作者(註51)。

一切就是這麼順理成章。

“內部人士拉幫結派”

“這樣的聯繫,這種內部人士拉幫結派的印象,正是導致主流投資者有時對索羅斯產生疑慮的原因,”《觀察家報》挖苦道。

《觀察家報》說得很對。索羅斯只是一個與其他內部人士狼狽為奸的“自家人”。而且沒有跡象顯示他是這個集團的高級領導人。

索羅斯是一位僕人,而非先知;他是跟隨者,而非領導者。

這就是為什麼索羅斯在2002年因為法國興業銀行(Société Générale)醜聞而被判處內線交易罪時那麼不滿的原因。

“這真是莫名其妙,整個法國政府的人都沒少參與這勾當,而我卻是唯一一個被判有罪的人,”索羅斯告訴CNN說(註53)。

很顯然,索羅斯覺得法國人沒有遵守遊戲規則。

在索羅斯看來,當一個國家的“整個政府”都在串通操縱市場時,偏偏只起訴其中一個共犯實在毫無道理。

畢竟,索羅斯只不過是在做其他每個人都在做的事情。

顏色革命

里斯−莫格在一邊塑造索羅斯作為世界上最偉大的投資者形象的同時,也沒有忘記打造他的政治形象。

“他玩轉金錢的方式令我由衷敬佩,”里斯−莫格在1993年4月26日的《泰唔士報》文章中表示。“沒有什麼比維持東歐前共產國家的經濟活動更重要的了。”(註54)

里斯−莫格指的是索羅斯的基金會在前蘇聯國家的工作,而索羅斯也很快就因為在那些國家資助與策劃被稱為“顏色革命”的不流血政變而臭名昭彰。

就像他的投資行動一樣,索羅斯在推動政權更迭的時候並不是單獨行動。他是團隊的一員。

索羅斯與“大西洋主義者”

達倫・貝蒂(Darren Beattie)曾在發表於《左輪新聞》(Revolver News)的一系列文章中揭露了一個專門透過“顏色革命”來推翻外國政權的美國國家安全特工集團(註55)。

這個集團包含了各種接受政府資助的非政府組織,例如美國國家民主基金會(NED)和它的兩個附屬團體−國際共和研究所(IRI)與國家民主研究所(NDI)。

貝蒂聲稱,正是這些號稱“支持民主”的團體在當初策劃了對川普總統的逼宮政變。

根據貝蒂的說法,這些“支持民主”的團體在我們2020年的總統大選背後發揮了重要的作用,他們的陰謀最終導致了所謂的國會“暴亂”發生,而《左輪新聞》已經證明這場暴亂從一開始就是FBI的內部人士策劃的(註56)。

貝蒂將這群陰謀策劃者稱作“大西洋主義者”,當然這是一個比較委婉的稱呼,它通常被用來形容國務院中的那些親英人士,他們往往將英國的利益看得比美國自身的利益更重要(註57)。

據貝蒂指出,喬治・索羅斯就是這些“大西洋主義者”中的一員(註58)。

大嘴巴

每當索羅斯參與推動政權更迭的時候,他總是會主動出來告訴大家這是他做的,就像他在1992年做空英格蘭銀行時所做得那樣。

例如,索羅斯曾在2003年出版的《美國霸權的泡沫》(The Bubble of American Supremacy)中承認:“我的基金會為1998年捷克斯洛伐克、1999年克羅埃西亞、2001年南斯拉夫的民主政權更迭做出了不少貢獻,我們動員公民社會,成功推翻了弗拉基米爾・梅恰爾、弗拉尼奧・圖季曼、斯洛波丹・米洛塞維奇。”(註59)

同年,在莫斯科召開的一場記者會上,索羅斯更是公開威脅要讓格魯吉亞總統愛德華・謝瓦納茲下台,他說:“我們已經對梅恰爾時期的捷克斯洛伐克、圖季曼時期的克羅埃西亞,還有米洛塞維奇的南斯拉夫做過同樣的事了。”(註60)

當謝瓦納茲後來因為2003年11月的大規模抗議活動而請辭時,索羅斯就曾公開表示自己也出了一份力。

2004年7月5日,索羅斯向《洛杉磯時報》吹噓說:“我很高興看見格魯吉亞發生的事情,我為自己能為此做出貢獻感到十分自豪。”(註61)

英國校友網路

奇怪的是,索羅斯卻沒有急於為2004年烏克蘭的革命邀功,反而這次是他的同事邁克爾・麥克福爾(Michael McFaul)代替他做了這件事。

“美國人干涉了烏克蘭的內政嗎?是的,”麥克福爾在2004年12月21日的《華盛頓郵報》上寫道(註62)。

麥克福爾——他當時是史丹佛大學的副教授、後來成為歐巴馬政府的駐俄羅斯大使——接著舉出了各個他聲稱參與了橘色革命的“美國影響力代理人”,其中包括國際復興基金會(International Renaissance Foundation),麥克福爾還特別提到它接受了“索羅斯的資助”。

烏克蘭本身是一個政局不穩、充斥暴力的國家,外國代理人在這裡活動都要冒著一定的風險。很難理解麥克福爾為什麼要故意承認他們干涉了選舉,此舉等於是讓索羅斯和這些美國特工身陷險境,除非他這麼做是為了轉移人們對其他非美國的參與者的注意力。

其中一個非美國參與者是西敏民主基金會(WFD),這是一個由英國外交部資助的“支持民主”組織。WFD在橘色革命的幕後扮演了非常重要的角色(註63)。

麥克福爾會不會是為了幫英國人打掩護,所以才故意出賣自己的美國同胞呢?

作為羅茲學者和牛津大學畢業生,麥克福爾毫無疑問是一位已經取得“有影響力職位”的英國校友——他就是英國外交部口中的有助於促進“英國外交政策目標”的那類人。

英國的隱形之手

其中一個被麥克福爾在《華盛頓郵報》上點名的“美國影響力代理人”就是自由之家(Freedom House)。

我曾在上一篇文章《英國是如何發明顏色革命》中指出,成立於1941年的自由之家最初其實是一個聽命於英國的情報機構,它的目的是要推動美國加入二戰,並協助英國對付美國的反戰人士(註64)。

我們沒有理由認為自由之家後來改變了自己效忠的對象。

將自由之家形容為“美國影響力的代理人”著實是有點太抬高“美國”了。

自由之家實際上就是達倫・貝蒂所說的“大西洋主義者”這群親英派的完美典範。

索羅斯在哪裡?

我懷疑索羅斯在這些“顏色革命”背後所扮演的角色,其實就與他在金融界扮演的角色類似。

他高調地將這些功勞全都攬在自己身上,以轉移人們對英國特工們的注意力。

所以,索羅斯現在又在哪裡呢?

為什麼他不像梅恰爾、圖季曼、米洛舍維奇和謝瓦納茲等人時那樣,公開為川普的失敗叫好呢?

或許索羅斯是接到了來自倫敦的電話。

或許他的上級警告了他,隨著媒體開始扒出一些內幕,事情逐漸變得有點危險了。

或許他們希望索羅斯暫時閉上他的嘴巴。

____________________

FOOTNOTES

1

Roger Cohen, “Europe Sees a Plot: ‘Anglo-Saxons’ Ruin Currency Plans,” The New York Times, September 23, 1993, Section D, page 2

2

ibid.

3

Richard Poe, "How the British Invented Color Revolutions," LewRockwell.com, May 14, 2021

4

Thomas Jaffe and Dyan Machan, “How the Market Overwhelmed the Central Banks,” Forbes, November 9, 1992

5

“I Made a Billion as the Pound Crashed,” Daily Mail, October 24, 1992

6

Anatole Kaletsky, "The Man Who Broke the Bank of England", The Times, October 26, 1992, pp1, 38

7

Michael T. Kaufman, Soros: The Life and Times of a Messianic Billionaire (New York: Vintage Books/Random House, 2002), p 238

8

Connie Bruck, “The World According to George Soros,” The New Yorker, January 23, 1995, pp. 54–78

9

John Lloyd, "Memoirs" (Review), Financial Times, July 22, 2011

10

Kaletsky, “The Man Who Broke the Bank of England," The Times, October 26, 1992

11

William Rees-Mogg, “Oriental Sting in the Slump’s Tail,” The Times, March 1, 1993

12

William Rees-Mogg, "Roll-Call of Dishonor," The Times, March 11, 1993

13

William Rees-Mogg, "Take a Gold Look at Shifting Reality," The Times, April 26, 1993

14

William Rees-Mogg, "He Helps Us to Hate Europe," The Times, April 19, 1993

15

James Dale Davidson and Lord William Rees-Mogg, The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive During the Collapse of the Welfare State (New York: Simon & Schuster, 1997), p283

16

Davidson and Rees-Mogg, The Sovereign Individual (1997), p360

17

Davidson and Rees-Mogg, The Sovereign Individual (1997), pp 232, 251

18

Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (London: Macmillan Press, 1977), p254

19

Ron Chernow, The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance (New York: Touchstone / Simon & Schuster, 1990), pp. 3-16

20

Chernow, The House of Morgan (1990), p. 10, 28, 41.

21

Thomas Jaffe and Dyan Machan, “How the Market Overwhelmed the Central Banks,” Forbes, November 9, 1992

22

Duncan Balsbaugh, “The pound, my part in its downfall and is it time to fight the central banks again?”, International Financing Review (IFR), November 3, 2015

23

National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure and Propserous United Kingdom, Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty, CM9161, November 2015

24

ibid.

25

International Education: Global Growth and Prosperity, UK Department for Business, Innovation and Skills (BIS) July 2013, Ref: BIS/13/1081, pp. 6, 39

26

Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, Volume I: The Spell of Plato (London and New York: Routledge Classics, 2003: originally published in 1945), pp. 184-188

27

Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (1945), p 194

28

Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (1945), pp. 186, 189

29

Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (1945), pp. 184-186

30

Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (1945), pp. 187-188

31

Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (1945), p. 194

32

Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (1945), pp. 197-196, 198

33

Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol. I (1945), p. 214

34

"Meet Our Founders," The London School of Economics and Political Science [website accessed June 18, 2021]

35

Sidney Webb, Twentieth Century Politics: A Policy of National Efficiency, Fabian Tract No. 108 (London: The Fabian Society, November 1901), p5

36

George Orwell, The Lion and the Unicorn: Socialism and the English Genius (London: Secker & Warburg, February 19, 1941)

37

Blood in the Streets, page 99

38

Connie Bruck, “The World According to George Soros,” The New Yorker, January 23, 1995, p. 59

39

Uriel Heilman, “In Rare Jewish Appearance, George Soros Says Jews and Israel Cause Anti-Semitism,” Jewish Telegraphic Agency, November 10, 2003

40

William Rees-Mogg, “Take a Gold Look at Shifting Reality,” The Times, April 26, 1993, p. 16.

41

The Daily Mail, April 30, 1993, cited in Slater, Soros: The Unauthorized Biography (1996), page 201.

42

Leon Richardson, “Make a Pile as Big Boys Move Into Bonds,” South China Morning Post (Hong Kong), May 9, 1993, p4

43

William Rees-Mogg, “Take a Gold Look at Shifting Reality,” The Times, April 26, 1993, p. 16.

44

Mark Honigsbaum, “Will the Real George Soros Stand Up?”, London Evening Standard, September 24, 1993, page 10.

45

Stephanie Cooke, Charles Raw, “The Great Gold Swap: Acquisitions in the Gold Mining Industry,” EuroBusiness, Vol. 1, No. 5, September 1993, page 8.

46

Allen R. Myerson, “Currency Markets; When Soros Speaks, World Markets Listen,” The New York Times, June 10, 1993

47

"By then, however, Goldsmith and Rothschild had pulled off a remarkable investment coup. Whether or not it was their intention, their activities and statements pushed up the value of their Newmont shares to a point where they could sell at a massive profit. For the two years before this, their investment in Newmont had looked like a big mistake." Stephanie Cook and Charles Raw, "Kicking up Gold Dust," The Independent (London), September 19, 1993, p.14

48

"In all, it was estimated that the Goldsmith-Rothschild team made more than $164 million from their Newmont investment and still held 6.5 percent of the company. ... Soros, who increased his holdings to 10.2 million shares, or 12 percent of the company, did not fare so well. ... He began selling in 1997 as the gold price declined and liquidated his position in early 1998 at about $32 a share, suffering a sizable loss." Jack H. Morris, Going for Gold: The History of Newmont Mining Corporation (Tuscaloosa, Alabama: University of Alabama Press, ), p. 200; However, some sources report that Soros made up for his loss, at least partly, through his timely sale of gold bullion. See, for instance: "But no sooner had gold risen than Soros began taking his profits—quietly of course. By mid-August Quantum had reportedly dumped between two to three million ounces, most of it at the top of the market." Mark Honigsbaum, "Will the Real George Soros Stand Up?", Evening Standard (London), September 24, 1993, p. 10; See also: "The Sunday Times of London reported on August 15 that Soros had sold his entire holdings in gold bullion at between $385 and $95 an ounce. Soros appeared to be cutting his losses: The price of gold had soared to over $400 an ounce in London two weeks earlier, but then plunged sharply." Slater, Soros: The Unauthorized Biography (1996), page 200.

49

"A fellow director of the company [St. James Place Capital] is Nils Taube, who... is also a longtime Soros associate and non-executive director of Soros's Dutch Antilles-based Quantum fund." Stephanie Cooke, Charles Raw, “The Great Gold Swap: Acquisitions in the Gold Mining Industry,” EuroBusiness, Vol. 1, No. 5, September 1993, page 8: "Both Sir James [Goldsmith] and Lord Rees-Mogg are non-executive directors of Lord Rothschild's investment company, St. James Place Capital." Roger Scott, "Major World Gold Play Taking Place, Sun Herald (Sydney), p. 55.

50

"As a first step towards his goal, he [Jacob Rees-Mogg] joined J. Rothschild Investment Management in London as an analyst. ... What undoubtedly helped his chances was the fact that his father was a long-standing friend of the firm's founder, Lord Rothschild. That William Rees-Mogg had himself been on the board of the company since 1987 cannot have done any harm to his son's prospects either." Lord Ashcroft, "How Jacob Rees-Mogg made his millions from trading shares as a schoolboy to ruthlessly walking out on the old family friend who gave him his big break," Daily Mail, September 14, 2019; "I am myself a non-executive director of St. James's Place Capital, which is Lord Rothschild's investment company..." William Rees-Mogg, "Take a gold look at shifting reality," The Times (London), April 26, 1993.

51

"Now George Soros has turned his attention to gold. According to an important story by John Cassidy and Ivan Fallon in The Sunday Times, he [Soros] has bought 10 million shares in Newmont Mining from Sir James Goldsmith and Lord Rothschild, at a cost of some $400 million." William Rees-Mogg, "Take a gold look at shifting reality," The Times (London), April 26, 1993.

52

The Observer, cited in Robert Slater, Soros: The Unauthorized Biography (New York: McGraw-Hill, 1996), page 202

53

Charles Hodson, "Soros Not Confident of Appeal," CNN.com, January 28, 2003; cited in Richard Poe, “Soros Fights Felony Conviction,” RichardPoe.com, November 5, 2007

54

Rees-Mogg, The Times, April 26, 1993

55

"Meet Norm Eisen: Legal Hatchet Man and Central Operative in the “Color Revolution” Against President Trump," Revolver.news, September 9, 2020

See complete Revolver.news series on Color Revolutions below:

"The Curious Case of George Kent: State Department’s Belarus 'Color Revolution' Expert And 'Never Trump' Impeachment Witness," Revolver.news, August 16, 2020

"Transition Integrity Project: Is this Soros Linked Group Plotting a “Color Revolution” Against President Trump?", Revolver.news, September 4, 2020

"Meet Norm Eisen: Legal Hatchet Man and Central Operative in the “Color Revolution” Against President Trump," Revolver.news, September 9, 2020

"Further Proof Presidential Debate Commission is Rigged: Chairman is Co-Founder of Top “Color Revolution” Org Linked to Steele Dossier and More," Revolver.news, October 9, 2020

56

"Unindicted Co-Conspirators in 1/6 Cases Raise Disturbing Questions of Federal Foreknowledge," Revolver.news, June 14, 2021

57

Richard Poe, "How the British Invented Color Revolutions," RichardPoe.com, May 13, 2021

58

"Transition Integrity Project: Is this Soros Linked Group Plotting a ‘Color Revolution Against President Trump?", Revolver.news, September 4, 2020

59

George Soros, The Bubble of American Supremacy (New York: PublicAffairs / Perseus Books, December 2003). p. 132, cited in Richard Poe, “George Soros’s Coup,” NewsMax Magazine, May 2004

60

Mark MacKinnon, "Georgia Revolt Carried Mark of Soros," Globe and Mail, November 26, 2003, cited in Richard Poe, “George Soros’s Coup,” NewsMax Magazine, May 2004

61

David Holley, "Soros Invests in His Democratic Passion," Los Angeles Times, July 5, 2004, cited in Richard Poe, “The Lies of George Soros,” RichardPoe.com, July 18, 2004

62

Michael McFaul, “'Meddling' In Ukraine Democracy is not an American plot,” Washington Post, December 21, 2004, page A25

63

"IRI [International Republican Institute] fielded a twenty-five member delegation... The delegation co-Chairmen are Michael Trend, Member of Parliament of the United Kingdom and Vice Chairman of the Westminster Foundation for Democracy and the Honorable Bohdan A. Futey, United States Federal Judge. ... The delegation found that Ukraine's electoral process and its quest for democracy have taken a step backward. ... The government of Ukraine must take immediate steps to improve the administration and conduct of the second round of voting [scheduled for November 21, 2004]." Aspects of the Orange Revolution V: Institutional Observation Reports on the 2004 Ukrainian Presidential Elections, Ingmar Bredies, Andreas Umland, and Valentin Yakushik, editors. (Stuttgart, Germany: Ibidem Verlag, 2007), pp. 23-25; See also "IRI's Preliminary Statement on Ukraine's Presidential Repeat Runoff," IRI.org, December 27, 2004.

64

Richard Poe, "How the British Invented Color Revolutions," RichardPoe.com, May 13, 2021

沒有留言:

張貼留言