BY ANDREW ARNETT

五年前,也就是2017年,《紐約時報》曝光了五角大樓實際上有一個專門調查UFO的黑色預算項目。從那之後便不斷有新的吹哨人和政治家帶著照片與錄像出面進行揭露,試圖將UFO這個迄今為止一直被諱莫如深的話題推向公眾視野。

就在不久前的2023年3月,記者傑里米・科貝爾(Jeremy Corbell)和喬治・卡納普(George Knapp)公佈了多張在戰亂地區的天空中拍到的“UFO”照片,包括“巴格達幽靈”(Baghdad Phantom)、“摩蘇爾球體”(Mosul Orb)。儘管這些證據確實很有意思,但目前的調查方向或許過於死板。人們仍然普遍假設UFO是一種具有物理性質的機器。

可是有另一種觀點卻認為UFO與外星人其實是跨維度實體。礙於我們的線性思維和三維生存環境,這個理論似乎不是很容易理解。然而,它的確有助於解釋UFO現象的不少費解之處,包括為什麼它們總是很難被肉眼或雷達發現。

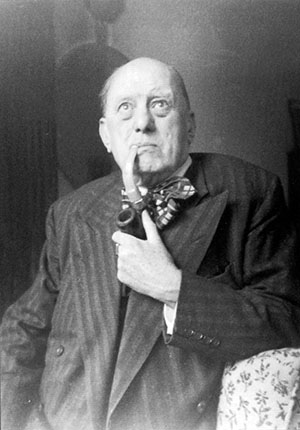

快轉到一百多年前的1918年,英國作家兼神秘主義者阿萊斯特・克勞利(Aleister Crowley)一個人躲在紐約市中央公園西區的一間租來的公寓套房裡,進行了一系列魔法實驗。

根據神秘學界流傳的傳說,這些實驗打開了一扇跨維度之門,如果你願意的話也可以說是閘門,然後被稱為“灰人”的生物就從那裡闖入了我們的世界。

阿瑪蘭特拉儀式

第一次世界大戰爆發後不久,阿萊斯特・克勞利乘坐著那艘命運多舛的遠洋客輪−盧西塔尼亞號從英國來到了美國。經過幾次橫跨全美的短途旅行後,克勞利最終選擇在紐約定居,並從1917年9月開始與一位名叫蘿迪・米諾(Roddie Minor)的已婚婦女同居,克勞利曾形容她“身材高大、肌肉發達且性感迷人”並擁有“卓越的遙視能力”。

蘿迪將扮演克勞利的“猩紅女士”(scarlet woman),他們兩人一起進行了數次性魔法儀式,試圖打開一扇跨維度之門,好與無形的智慧生命體進行接觸。

整個阿瑪蘭特拉儀式(Amalantrah Workings)從1918年1月一直持續至3月,並在許多方面都取得了進展。

在鴉片與印度大麻的催化下,蘿迪向克勞利講述了她在儀式過程中看到的一連串幻象,其中出現了一名國王、一個小男孩以及一位名叫阿瑪蘭特拉的巫師。這位巫師留下了一個神秘的訊息:“找到那顆蛋。”

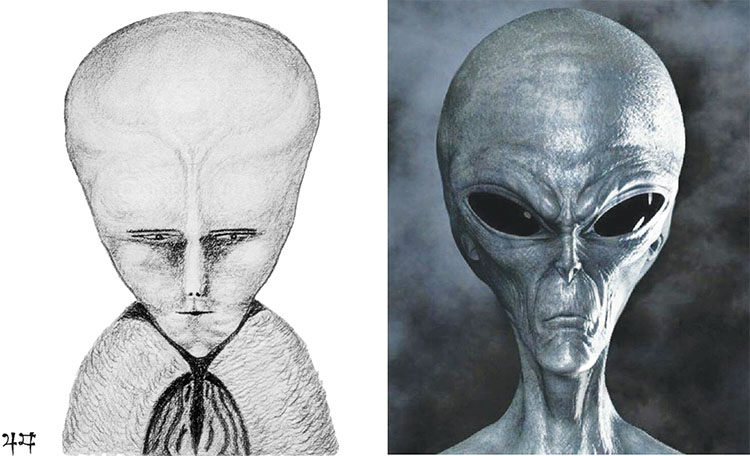

此外,克勞利本人亦聲稱他與一個名叫蘭姆(Lam)的實體進行了交流,並為其畫了一幅令人印象深刻的肖像。克勞利堅持這幅畫是在描摹一個真實存在的對象,但它到底是何方神聖?這是一個問題,也是人們持續爭論的焦點。

克勞利顯然非常認真地看待他召喚出來的東西,而從未將它們視為吸食迷幻藥產生的幻覺。據約翰・西蒙茲(John Symonds)在《666之獸:阿萊斯特・克勞利的故事》(The Beast 666: The Life of Aleister Crowley)中寫道,克勞利“從未打算用潛意識的角度來解釋這些東西。對他來說,在迷幻藥幻象中出現的人物與事件,反而比現實或自我(ego)中的任何事物都還要真實。假如他看見阿瑪蘭特拉在第五大道散步...想必也不會有絲毫驚訝。沒人說那位巫師不能來到我們的位面。”

克勞利描摹的蘭姆與當今流行文化中無處不在的“小灰人”有著驚人的相似之處,據我們所知,這應該也是現代對這類實體最早的描述。

1919年,克勞利在紐約格林威治村舉辦的死靈畫展中首次展出了這幅肖像。同年晚些時候,它又被發表在《春分》(The Equinox III)雜誌的第一期上,就在克勞利撰寫的一篇關於H.P・布拉瓦茨基(H.P. Blavatsky)的《沉默之聲》(The Voice of the Silence)的書評一開頭。

肖像的下方寫著一段文字:“蘭姆(Lam)是藏語中的‘道路’或‘通道’,喇嘛(Lama)則是‘行者’,它同時是埃及諸神的頭銜,在佛教中被稱作踏路者,其對應的數值是71,也就是本書的編號。”

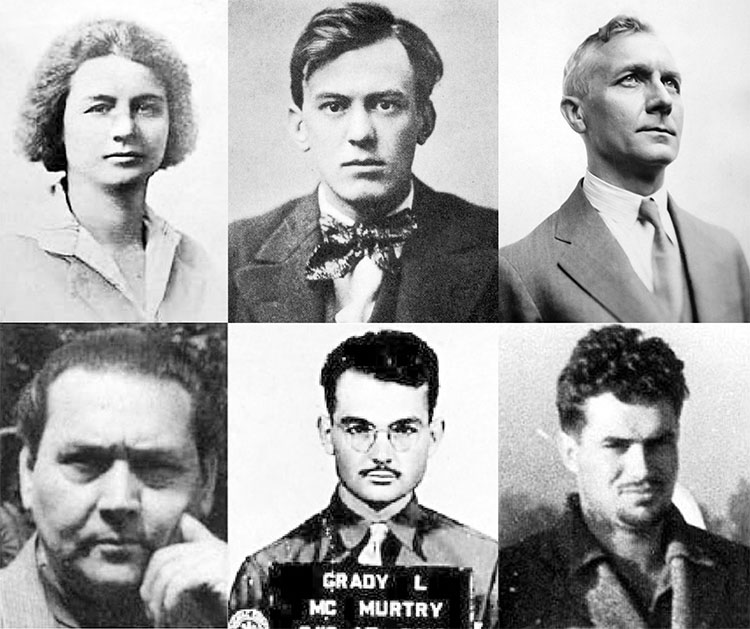

克勞利在1945年將蘭姆的肖像贈送給他的法定繼承人、最終成為東方聖殿騎士團(OTO,這是一個泰勒瑪式的宗教)英國分部領導人的肯尼斯・格蘭特(Kenneth Grant),後者非常重視這個腦袋像一顆足球的“外星人”,並決心接過克勞利的未竟之業。

肯尼斯・格蘭特&堤豐派東方聖殿騎士團

格蘭特很快就對OTO展開了改革。在1954年創立了總部位於倫敦的新伊西斯會堂(New Isis Lodge)後,格蘭特便開始對克勞利的泰勒瑪教義進行改造,並在其中融入了H.P・洛夫克拉夫特(H.P. Lovecraft)與大量的外星人元素。

格蘭特發表了一份宣言,聲稱自己接收到了來自一顆名叫努伊特(Nuit,克勞利也曾在《律法之書》中提到它)的冥外行星發出的“天狼星/賽特”電波。美國OTO分部的領導人卡爾・格默(Karl Germer)對此十分不以為然,並決定將格蘭特從OTO中除名。

當格默在1969年去世後,試圖重起爐灶的格蘭特隨即宣布自己現在是OTO的最高領袖,不過這立刻引起了當時的美國分部領導人格雷迪・麥克默特里(Grady McMurtry)的質疑,最終導致OTO的分裂,最後格蘭特選擇帶著自己成立的堤豐派東方聖殿騎士團(Typhonian Ordo Templi Orientis)出走。

堤豐派OTO致力於“探索正確的魔法公式”以與“被稱為蘭姆的魔法實體”進行接觸與交流。格蘭特為此特地寫了一本《蘭姆之書》(The Lam Statement),它使用克勞利的蘭姆肖像畫來作為“能量圖騰”(Yantra),也就是引導視覺聚焦的參照物,目的是要讓人們“透過眼睛將意識投射進去”。蘭姆的名字則是被當成“咒語”(Mantra)念誦。書中介紹了一個特別的魔法儀式,人們可以利用它來召喚蘭姆並“進入蛋中”。

最重要的是,不管是《蘭姆之書》還是克勞利的阿瑪蘭特拉儀式都認為與外星實體的接觸並非永遠只能是被動的,而是可以由人類的意志主動去促使其發生。這又被不明飛行物學家稱為第五類接觸(CE-5)。

這與CSETI(地外智慧研究中心)採取的方法頗有異曲同工。這個由史蒂芬・格瑞爾博士(Dr Steven M. Greer)領導的團體主張人們其實可以透過他們的“思想”來與外星人進行聯繫。奇怪的是,這項被稱作“連貫思維程序”(Coherent Thought Sequencing)的技巧是在1973年被提出,與《蘭姆之書》的出版(1972)幾乎是同一時間。據說只要通過這些技巧,就能夠打開通往其它維度的大門。

傑克・帕森斯&巴巴倫儀式

1946年,火箭科學家傑克・帕森斯(Jack Parsons)進行了巴巴倫儀式(Babalon Working),它可以說是阿瑪蘭特拉儀式的延續。按照泰勒瑪教徒的說法,這場儀式打開了另一扇跨維度之門,甚至可能就是克勞利最初打開的那扇門,只不過這次開得更大了。

帕森斯試圖透過巴巴倫儀式來召喚的不是蘭姆,而是巴比倫大淫婦(Whore of Babylon)本人,他希望能借助她的力量來誕下月亮之子(Moon Child)。顯然,有人忘記關上自己開過的門了。

據肯尼斯・格蘭特指出:“巴巴倫儀式正好是發生在現在被稱為飛碟目擊熱潮的不明空中現象大量出現之前。帕森斯打開了一扇門,於是有東西闖了進來。”

當然,從UFO研究的角度而言,1947年確實是意義非凡的一年,首先是1947年6月24日肯尼斯・阿諾德(Kenneth Arnold)在華盛頓州的雷尼爾山上空目擊UFO,然後是那年夏天晚些時候在新墨西哥州羅斯威爾發生了著名的UFO墜毀事件,據說還有外星人的屍體被回收。從那之後,UFO目擊事件開始在世界各地大量湧現。

在現代以前是否有證據能夠證明外星人的存在呢?答案是確實有很多證據,各種記載皆表明克勞利並不是第一個透過神秘學手段來打開跨維度之門的人。

時間回到中世紀,在英國有一位玄妙高深的紳士叫做約翰・迪伊(John Dee),他是天文學家、數學家與伊莉莎白女王的御用顧問。在占星學家愛德華・凱利(Edward Kelley)的幫助下,迪伊通過以諾魔法(Enochian magic)成功與“天使”取得了聯繫,他形容他們是一群乘著“火雲”移動的“小人”。

當然,那個年代還沒有“UFO”和“外星人”這種說法,但聽起來迪伊和凱利就是在談論同樣的東西。更有趣的是,迪伊引用的偽經《以諾書》中就提到了一群被稱為“守望者”的類似外星人的生物,以及疑似外星人綁架人類的行為:

“我以諾讚頌大能者與萬世的君王,瞧!守望者在叫喚我——文士以諾——他們對我說:‘以諾,公義的文士,你去告訴天上的守望者,他們擅自離開上天,離開那神聖永恆的居所,與地上的女子交合、娶她們為妻, 像凡人一樣作為,他們因此玷污了自己。”(12:3-8)

作家兼研究人員埃里希・馮・丹尼肯 (Erich von Daniken)認為,其實世界各地都存在古老的星門,它們遍佈從埃及到秘魯的整個地球表面,並且曾經是“眾神”進入我們世界的入口。他的假設現在一般被稱作“古代太空人理論”,其主張有智慧的外星生命從很久以前就通過星門造訪過地球,甚至改變了人類的演化。

貝蒂&巴尼・希爾夫婦與克勞利

1961年9月19日晚上,貝蒂(Betty)和巴尼・希爾(Barney Hill)夫婦正開著一輛1957年生產的雪佛蘭Bel Air沿著三號公路往南行駛,就在穿過新罕布爾州的懷特山脈時,貝蒂注意到天空中有一個明亮的物體,她本來以為是一顆流星,雖然它的移動軌跡是朝上的。貝蒂和巴尼發現該物體的移動方式極不自然,於是便將車停在路邊仔細觀察,順便遛遛他們的狗戴爾西(Delsey)。

希爾夫婦繼續開車,直到在接近印地安角以南約一英里處的時候,該物體竟開始朝著他們迅速逼近,導致希爾夫婦不得不將車停在路中間。該物體的形狀有如一支雪茄,長八十至一百英尺,完全遮住了他們的擋風玻璃。巴尼連忙跳下車,他用手邊的雙筒望遠鏡看到這個飛行物上面有八到十一個人形生物,並且他們“顯然不是人類。”

出於恐懼,巴尼很快就回到車上並加速離去。貝蒂和巴尼兩人均不記得接下來發生了什麼,他們喪失了那段記憶,他們唯一知道的是自己的里程數莫名其妙地增加到了三十五英里,而且他們對自己過去兩個小時到底在哪裡完全沒有印象。

三年後,希爾夫婦接受了催眠回溯,試圖找回他們失去的記憶。在隨後的回溯中,希爾夫婦回想起原來他們遭到了自稱來自澤塔星系(Zeta Reticuli)的外星人綁架。外星人在完成身體檢查後就消除了他們的記憶,並將兩人送回車內。於是,外星人綁架事件的時代開始了。

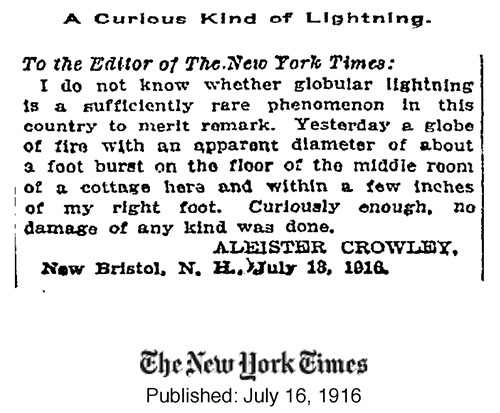

這一切跟阿萊斯特・克勞利有什麼關係?嗯,也許各位還記得,克勞利是在1918年搬到紐約,而在那之前,沒錯,他一直住在新罕布爾州的一座叫做新布里斯托爾的小鎮附近,其距離希爾夫婦遭到綁架的地點只有不到一小時的路程。克勞利在新罕布爾州的時候也曾有過一次超自然經歷,他遭遇了一個發光的球體。這件事對克勞利影響很深,他曾將這段經歷寫成一封信寄給《紐約時報》:

“致《紐約時報》編輯:

我不知道球狀閃電在這個國家是不是一種罕見的現象,值得特別一提。昨天,一個直徑約一英尺的火球在寒舍中廳的地板上爆炸,距離我的右腳只有幾英寸。奇怪的是,它卻沒有造成任何損壞。

——阿萊斯特・克勞利

新罕布爾州,新布里斯托爾

1916年7月13日。”

在暫居新布里斯托爾的那段期間,克勞利進行了一系列古怪的儀式。那是在1916年(正好是1961的反過來),根據理查德.卡文迪(Richard Cavendish)在《魔法史》(A History of Magic)中的說法,克勞利讓自己正式加冕成為了一位巫師。他為此實行了一個儀式,包括為一隻蟾蜍施洗,然後將這個可憐的小傢伙當成拿撒勒人耶穌釘在十字架上。

據作家/研究人員克里斯托弗・諾爾斯(Christopher Knowles)在他的網站上指出,克勞利在新罕布爾州的家和希爾夫婦遭到綁架的地點是以九十三號州際公路作為連接,而93這個數字恰好是“泰勒瑪的數秘術體系中最神聖的數字”。從數秘術的角度來說,這個數字是泰勒瑪哲學的兩個核心——Thelema(意志)與Agape(愛)二者的對應數值之和,而它們分別又是出自“順行汝意所為,即為律法之全部”和“愛即律法,憑藉意志去愛”這兩句泰勒瑪的精神格言。

此外,諾爾斯還表示,綁架希爾夫婦的外星人後來將他們送回的地方其實非常接近1916年克勞利所住的那座小鎮。諾爾斯寫道:“沿著這條路繼續往前三十五英里,他們就會抵達克勞利在1916年時住的小鎮(希伯崙/布里斯托爾一帶)...讓我再重複一遍:當希爾夫婦醒來的時候,他們幾乎就身處在克勞利在那次接觸經歷(阿瑪蘭特拉儀式)發生的幾個月前居住的同一座小鎮。”

希伯崙(Hebron)這個地名也曾出現在《民數記》13:22中,我們讀到:“他們從南地上去,到了希伯崙;在那裡有亞衲族人亞希幔、示篩、撻買 (原來希伯崙城被建造比埃及的鎖安城早七年)。”

《民數記》13:33還告訴我們,“亞衲族人”(Anak),或者說是阿努納奇(Anunnaki),是過去“從天而降”的天空神族−拿非利人的後裔。

尋找聖杯

克勞利本人究竟是怎麼看待外星人的呢,他會相信那些不明飛行物學的研究嗎?這實在很難說,因為克勞利偏偏在UFO目擊熱潮剛剛出現,即1947年初的時候去世了。“飛碟”和“UFO”這些術語在他生前甚至還不存在。要弄清楚他的想法,我們就必須從現有的線索去抽絲剝繭,好在他確實留下了一些線索。

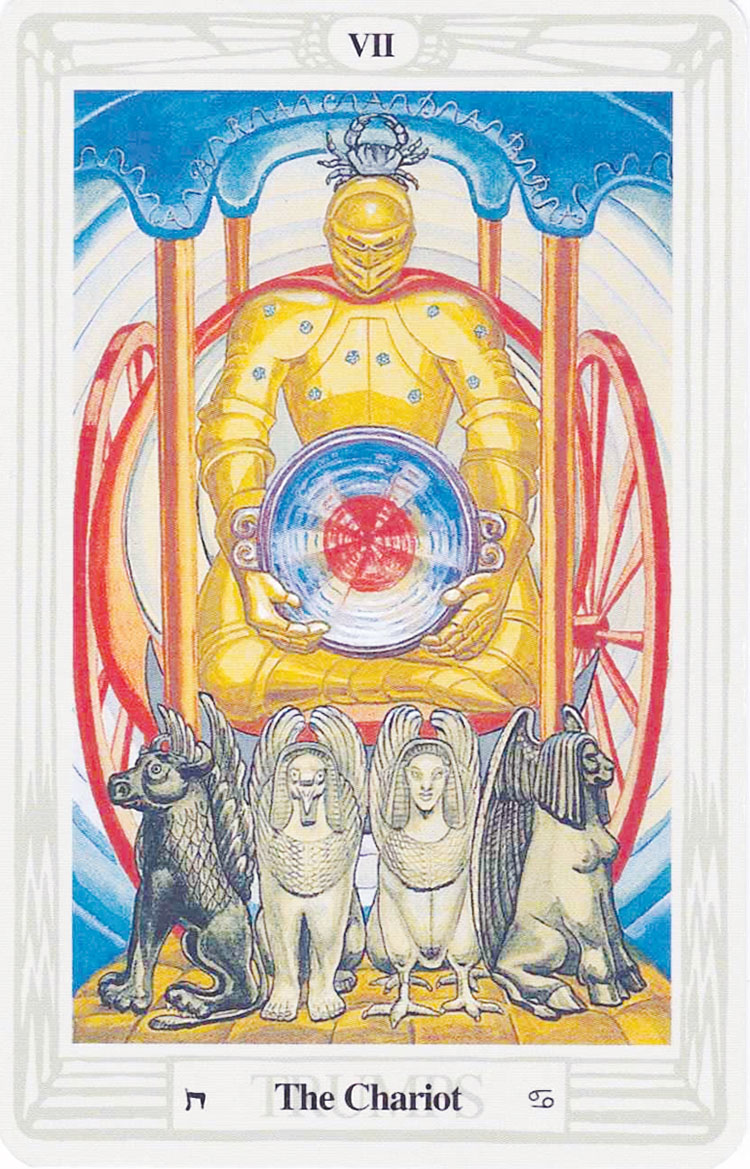

讓我們將目光轉向克勞利的透特塔羅牌,這是芙莉達・哈里斯夫人(Frieda Harris)依照克勞利本人的構思設計的塔羅牌。仔細注意其中的第七張牌——戰車——它似乎有一些奇怪的地方。

這張牌描繪了一個身披盔甲的戰車騎手,他盤腿坐在由四個基路伯——公牛、獅子、老鷹和人——所拉動的戰車上面。按照克勞利的解釋,戰車上方的藍色車篷代表的是“理解”(Binah),即女性原則,猩紅色的車輪則代表“嚴厲”(Geburah),即能量原則。這些都十分符合這張牌的傳統象徵主義,唯獨有一個地方不同——這位戰車騎手的手中似乎捧著一個像是旋轉飛碟的東西。

我們可以從這個碟狀物體中看出什麼端倪呢?克勞利在《透特之書》(The Book of Thoth)中對它做出了簡要的解釋,他說:

“這張牌的核心與最重要的地方是它的中心——聖杯。它由純紫水晶打造,擁有木星般的色澤,但其形狀卻又讓人聯想起滿月和偉大的源泉−‘理解’(Binah)。

中心是光芒四射的活血;精神生命將從中孕育;它是黑暗中的亮光。這些光線不斷在旋轉,以凸顯木星的元素。”

(《透特之書》p.86-87)

克勞利並未針對這張牌進行太多說明,但他透露的這些內容已足夠引人深思。他承認這個符號是這張牌中最重要的元素,不過他卻將它稱作“聖杯”。這倒是有些奇怪,因為聖杯在傳統上被認為是一種容器,它是亞瑟王文學中的重要元素,並經常被描述成杯子,也有時是盤子。它(偶爾)也被描述成一塊石頭,可是在這張牌中它卻是被呈現為一個旋轉的飛碟,這大概是第一次有人這樣描繪聖杯。

克勞利聲稱他的這張牌“參考了埃利法斯・利維(Eliphas Levi)版本的塔羅牌的一些設計”,事實上兩種版本的戰車牌的確有不少相似之處,只不過利維版的沒有飛碟。如果克勞利口中的“聖杯”其實不是字面意義上的杯子,那麼他一定另有所指,只是使用它來作為隱喻,就像在亞瑟王文學中,圓桌騎士們肩負著使命要去“尋找”難以捉摸的聖杯。

那麼在這裡要“尋找”的對象會不會其實是外星生命呢?讓我們從不同的角度來再次思考克勞利的話。他使用的措辭都可以很容易地套用在UFO身上,例如“黑暗中的亮光”、“不斷旋轉的光線”和“木星的元素”。

如果克勞利其實是在暗示他正在談論的是UFO的話,那麼戰車確實是最適合的一張牌,因為古人經常用“戰車”來表示“諸神”,亦即外星人在天空中飛行時所乘坐的交通工具,如同馮・丹尼肯在他的《眾神的戰車》(Chariots of the Gods)一書中所指出的那樣。

從這個角度而言,可以說電視劇《X檔案》裡的福克斯・穆德(Fox Mulder)就是中世紀圓桌騎士的現代版本,他致力於在神秘的飛碟身上尋找真相。正像他們常說的,真相就在那裡。

____________________

References

John Symonds (1997). The Beast 666: The Life of Aleister Crowley. Pindar Press. ISBN 978-1-899828-21-0.

OCLC 60232203. Kenneth Grant (1980). Outside the Circles of Time. Frederick Muller Ltd. ISBN-10: 0584104685

John Carter (2004). Sex and Rockets: The Occult World of Jack Parsons (new ed.). Feral House. ISBN 978-0-922915-97-2.

Richard Cavendish (1991). A History of Magic. Penguin Books. ISBN-13: 978-0140192797

secretsun.blogspot.com/2012/03/wizards-workings-and-walk-ins-on-lam.html

Aleister Crowley (1974). The Book of Thoth. Samuel Weiser, Inc.; 1st edition. ISBN-13: 978-0877282686.

Erich von Däniken (1984). Chariot of the Gods. Berkley; Reprint edition. ISBN-13: 978-0425074817

安德魯・阿內特(Andrew Arnett)是一位作家、研究人員與製片人。他的作品涵蓋超自然現象、緝毒戰爭和無法解釋的謎團。他現居紐約,正與布魯克林超自然協會一起追捕幽靈,詳見他的網站:https://andrewarnett.me/。

安德魯・阿內特(Andrew Arnett)是一位作家、研究人員與製片人。他的作品涵蓋超自然現象、緝毒戰爭和無法解釋的謎團。他現居紐約,正與布魯克林超自然協會一起追捕幽靈,詳見他的網站:https://andrewarnett.me/。

沒有留言:

張貼留言