“你看見的是基督

我看見的卻是仇敵;

你的基督有像你一樣的鷹鉤鼻,

我的基督有像我一樣的小短鼻;

你的基督是全人類的朋友

我的基督只向盲人講寓言;

你的基督所愛的,就是我的基督所恨的世界,

你的基督的天國,就是我的基督的地獄之門。

蘇格拉底曾告訴梅利圖斯

憎恨是一個民族最沉痛的詛咒,

就連該亞法也自以為

他是人類的大恩人;

兩個人日夜研讀《聖經》

但你讀出一抹黑,我卻讀出一抹白。”

——威廉・布萊克《永恆的福音》(The Everlasting Gospel)

• • •

在早期教父們樂此不疲的所有爭論中,從當代人的角度來看,很少有像耶穌的傳道時間究竟持續了多久這麼無關緊要的問題了。整整十八個世紀以來,基督教世界普遍的假設都是從耶穌接受約翰施洗,到他被彼拉多釘上十字架的這段時間總共經過了三年。這是按照《約翰福音》提到的逾越節次數進行的合理推論,很少有人能夠,甚至是有意願去質疑它。然而,在公元2世紀末,人們卻為了這個問題耗費了數不盡的筆墨。正統教會的第一位系統性護教者愛任紐(Irenaeus,約寫於公元185年)竭力想要證明耶穌多年來一直在忠實地履行著他的事工,藉以反駁許多諾斯底派(尤其是瓦倫廷〔Valentinus〕的追隨者)的論點,即耶穌只傳了一年的道,以及他在“第十二個月受難”(Irenaeus, p.200)。

我們或許會忍不住想下結論說,這根本只是一場無聊透頂的迂腐之爭。但這麼想就錯了。這場爭論的重點並不在於是哪一年的第十二個月,而是這個一年其實就是在隱喻從春分開始算起的太陽年,瓦倫廷的說法非常令人震驚:耶穌的一生實際上是效仿著太陽在天空中一年裡的旅程,他還暗示它的每一階段都對應著黃道十二宮。

對瓦倫廷和他的追隨者來說,福音書不是一本根據目擊者及其親朋好友的回憶拼湊而成的傳記,而是一個關於太陽週期的寓言,它先是在春分時從白羊座“出生”,十二個月後又在雙魚座“死亡”,對諾斯底教徒而言,它也可以說是追求靈性解放或啟蒙的精神隱喻。這就是為什麼瓦倫廷堅持耶穌死在第十二個月(即3月,這是雙魚座的月份*),又為什麼愛任紐要煞費苦心地反駁它。

____________________

*在希伯來曆中,12月(亞達月)對應公曆中的3月——譯註

我們沒有理由認為愛任紐曾在他的五卷書中嚴厲譴責,乃至時不時仿諷的這個及其它諾斯底“異端”只是完全沒有任何歷史根據、寄生在基督教身上的荒謬思想。諾斯底主義在愛任紐的時代實際上並不是新的東西。雖然它最興盛的時代是公元2世紀,但其源頭可以追溯到更早以前,一些學者主張諾斯底主義源自於古代伊朗宗教,另一些學者則認為它源於猶太教。無論其起源為何,諾斯底主義從來不是一個統一的宗教運動,而是一種超越傳統範疇的靈性知識。諾斯底主義主張二元論,並經常認為物質世界和肉體是邪惡的。修行人的目標就是要克服肉體的束縛、獲得精神上的自由。儘管有各式各樣的流派,諾斯底主義總的來說更關注內在的精神生活,以及通過祈禱、冥想和特定的儀式等形式來得到“啟蒙”。人應該從自己的內心深處去感受上帝,而不是理性地論證或等待上帝在歷史中現身。“Gnosis”源自於希臘語,意為“知識”,但這不是理性的知識,而是“靈知”。“靈知是一種直觀自我的過程。認識自己...就是在認識人的本質及其命運...而且,最深層次的認識自己,其實就是認識上帝。”(Pagles, p.19)。

近來新出土的文獻,尤其是1945年發現的《拿戈瑪第古卷》更是推翻了過去諾斯底主義文本總是被認為比正典福音書成書得更晚、寫作品質也更糟的傳統觀點。我們可以從這些文獻中看見,正如伊萊恩・柏高絲(Elaine Pagels)指出,早期基督教“其實遠比正典作品所呈現的還要更多樣化。”(Pagels, p.58)正是這種多樣性孕育了五花八門的文本,它們受到了(像愛任紐這些人的)譴責,並最終被新興的天主教會壓制。其中《多馬福音》(Gospel of Thomas)據說紀錄了“耶穌在世時”所親口說過的話,他與門徒的關係在這裡與傳統基督教世界所熟悉的很不一樣。傳統基督教世界的耶穌是一位獨一無二的聖人,所有信奉他的人都將因為他的犧牲而獲得救贖。然而,《多馬福音》中的耶穌卻是“作為一位嚮導而來,指引人們理解靈性知識。但當門徒都獲得了啟蒙後,耶穌就不再扮演他們的靈性導師,而是與他們平起平坐——甚至變得相同了。”(Pagels, p.20)

這種觀念在過去一直為正統教會所憎惡。從我們的角度來看,它最有趣的地方在於其古老性。如果確實像哈佛大學教授赫爾穆特・科斯赫(Helmut Koester)所說的,《多馬福音》包含了一些可以追溯至“1世紀下半葉”的古老傳統(Pagles, p.16),這就意味著這些思想並不像後來的正統教會和愛任紐等人所堅持的那樣毫無歷史根據:它們實際上屬於同一時代,甚至也許還早於正統教會。

事實上,“歷史”的基督教與“神秘”的基督教之間的關係現在似乎應該被顛倒過來。前者越來越有可能反而才是對後者的歪曲,在耶穌的故事被某些富有想像力的神秘團體創作出來過了很長一段時間後,才有人試圖為它尋找確切的歷史憑據,人們要不是完全誤解了這個故事,要不就是出於更加現實的實用主義或教會的利益,而將他充滿詩意的靈性旅程說成是真實的經歷。

充滿想像力的宗教故事被“歷史化”的現象並不僅限於基督教。阿道斯・赫胥黎(Aldous Huxley)在《長青哲學》(The Perennial Philosophy)中指出,同樣的情況也曾發生在佛教身上,“大乘佛教最初傳達的只是一種普遍的道理,小乘佛教卻堅持它是史實。”(Huxley, p.62)。他接著引用東方學家阿南達・庫馬拉斯瓦米(Ananda K. Coomaraswamy)的話說:“大乘佛教徒會被叮囑——就像毗濕奴派的宗教經典曾告誡奎師那的信徒,奎師那的故事並非真實的史實,而是發生在人類內心中的鬥爭——爭論宗教的史實與否是沒有意義的。”

令赫胥黎感到十分惋惜的是,儘管基督教神秘主義者——埃克哈特(Eckhart)、陶勒(Tauler)、呂斯布魯克(Ruysbroeck)、波姆(Boehme)還有貴格(Quakers)——依然在不斷傳承這個神秘傳統,但基督教卻從未“放下對史實的執著”,以至於它“仍舊是一個看不見長青哲學的真諦,卻寧可繼續以一種偶像崇拜的方式專注於歷史中的人、事、物的宗教——這些人、事、物不僅被視為方便的工具,甚至本身就具有神聖性的目的。”

福音書不是歷史,而是“發生在人類內心中的鬥爭”這種說法對於從小就被告知耶穌是一個有血有肉的人的我們來說,無疑很難以接受。但其實它並不比正統教會試圖向我們灌輸的歷史觀念要更荒謬到哪裡去。事實上,它的問題反而更少,因為它讓我們不必再為那些至少可以說是不太可能發生的歷史故事辯護。只是因為從小耳濡目染,或許還有因此對它們產生的情感,才阻止了我們將它們斥為純粹的幻想。處女不可能生育、人不可能在水上行走、暴風雨不可能話一開口就平息、幾塊餅和幾條魚不可能餵飽幾千人,還有人一旦死了便不可能復生。堅持原教旨主義的基督徒一向無視大衛・休謨(David Hume)對於我們在懷疑自然法則之前應該先懷疑自己的感官的論斷,他們依然死命抓著福音書中的奇蹟,絕望地重複特土良(Tertullian)的吶喊:credo quia absurdum−“越是荒謬,越值得信。”哪怕連那些比較自由派的學者,他們可以質疑處女生子的真實性,也願意接受其它奇蹟或許只是對自然現象的隱喻或誇大,但卻仍然堅持相信字面上的復活是對基督徒最低限度的要求。那些對歷史細節漫不在乎或不屑一顧、將耶穌的故事完全視為戲劇化後的內在鬥爭的人,與十八個世紀前被愛任紐口誅筆伐的前輩們一樣,是最不受正統教會歡迎的一群人。

福音的矛盾

把耶穌的故事當成一個靈性寓言,我們就可以擺脫該如何解釋福音書中的自相矛盾之處,以及整部《新約》裡的各種奇異敘述的困難了。這些困難包括:

- 耶穌是如《馬太福音》所說生於希律王統治時期,還是如《路加福音》所說生於敘利亞巡撫居里扭下令進行人口普查的時候?(希律王逝世於公元前4年,居里扭的人口普查發生在約十年後的公元6年)。

- 耶穌是在剛開始傳道的時候(《約翰福音》)還是已經結束傳道(《馬太福音》、《馬可福音》和《路加福音》)後才大鬧聖殿?

- 耶穌在加大拉人的地方治癒了兩個(《馬太福音》)還是只有一個被鬼附身的人(《馬可福音》)?

- 耶穌受難發生在逾越節當天(《馬太福音》、《馬可福音》和《路加福音》)還是前一天(《約翰福音》)?

- 受難是從早上九點(《馬可福音》)還是中午(《約翰福音》)開始?

- 一向謹慎的羅馬人真的有可能選在逾越節的時候處決一名深受愛戴的猶太傳道者,何況當時耶路撒冷還擠滿了來自世界各地的朝聖者,他們真的會冒著引起暴亂的風險這麼做嗎?

- 在這個一年裡最忙碌的時候,大祭司們真的還會費心去策劃如何置耶穌於死地嗎?

- 為什麼使徒保羅除了在《哥林多前書》第十一章中有提到最後的晚餐之外,就未曾再提及與耶穌的生平有關的任何事情,即使這麼做明明可以大大提升他的可信度?例如,當他與彼得就外邦人基督徒的問題爭執不下時(《加拉太書》第二、三章),他為什麼不引述耶穌也曾治癒過百夫長的僕人(《馬太福音》8:5-13)或《馬太福音》結尾說過的:“使萬民作我的門徒...凡我所吩咐你們的,都教訓他們遵守。”(28:19-20)難道他不知道耶穌說過這些話嗎?還是說福音書的內容其實是來自於一個連保羅也不知道的來源?

歷史上的耶穌

反之,將福音書當作靈性寓言最大的好處就是,它將我們從沒完沒了且顯然徒勞的尋找歷史上的耶穌的執迷中解放出來,兩個世紀以來有多少學者都將他們的聰明才智浪費在這種無謂的追尋上。史懷哲最後也只能勉為其難地得出結論說,我們永遠也不可能找到歷史上的那位耶穌,除了最熱心的正統派辯護者之外,至今仍無人能反駁這一結論。福音書對於耶穌的長相、早年生活、婚姻狀況、個人喜好和性格等問題完全隻字未提,以至於它們幾乎只能透過想像力或教義上的斟酌來回答,而無法根據文本進行合理的推論。甚至連他被釘上十字架時的年齡都存在爭議,目前公認的說法是三十三歲。愛任紐依據《約翰福音》中猶太人對耶穌說過的一段話得出了一個相當合理的結論:“你還沒有五十歲,豈見過亞伯拉罕呢?”(8:57)只有當它描述的對象是一個差不多四十歲的人的時候,這段話才會顯得合理。此外,愛任紐還聲稱,既然耶穌是來拯救所有人,那麼他一定也經歷過生命中的每個階段,包括衰老。愛任紐非常自信地表示,他是從“那些曾在亞細亞見過主的門徒約翰的人那裡聽聞這一點,約翰確實向他們說過這些話。”(Irenaeus, p.201)由於我們早已習慣相對年輕的耶穌形象,於是我們便直接忽略了這一記載。

好幾代護教者都堅稱即使在《聖經》之外也有證明耶穌存在的堅實證據,但經過仔細、冷靜的審視之後就會發現,這些證據其實相當站不住腳。羅馬作家小普林尼(Pliny)和蘇埃托尼烏斯(Suetonius)在他們寫於公元2世紀的著作中告訴我們的也只有一群自稱基督徒的人——小普林尼還說他們是“墮落且沉迷迷信的狂熱者”(Pliny, p.405)——正在成為帝國某些地區的麻煩。公元112年左右就任亞細亞巡撫的塔西佗(Tacitus)在他的《歷史》(Annals,卷十五,第四十四章)中提到“聲名狼藉的基督徒...他們追隨的基督在提比略統治時期被猶地亞巡撫本丟・彼拉多處決”,但這段話是在八十多年後才寫下,它只能說明有這種說法存在,而無法證明其真實性。

我們也無法從猶太人那裡找到任何有參考價值的資料。亞歷山卓的斐洛(Philo of Alexandria)逝世於公元50年左右,他在他浩如煙海的著作中從未提到耶穌,儘管他確實說明了約書亞(Joshua)這個名字——耶穌這個希臘語名字的希伯來版本——的意思是“主的拯救”,並且它是“最高尚的名字”(Philo, p.351)。這大概就是福音書中的主角之所以被取了這個名字的原因。*

猶太歷史學家約瑟夫斯(Josephus)非常著名的一段記載,即“這時出現了一個叫耶穌的人,他是個智者,如果我們能這麼稱呼他的話”接著他繼續講述了耶穌所行的奇蹟、被釘十字架以及三日後的復活(Josephus, p.576),這段記載目前普遍被認為是後世基督徒的偽造。今天很少有學者會認同它的真實性;它被人為添加恰恰證明了一件事:早期基督教內部的歷史化傾向是如此渴望為歷史上的耶穌找到證據,以至於不惜親自捏造證據。

長久以來,正統護教學的一個基本論點是,基督教能蓬勃發展至今就是因為它是奠基在確鑿的史實之上。畢竟,沒有人會為了虛構小說赴死。但該論點完全是基於這樣的假設:信徒在接受宗教信仰前必定經過理性的思考,但事實顯然並非如此,瓊斯鎮事件、韋科慘案無不證明了這一點。信仰在更多時候其實是先於理性的。的確,我們可以套古人的話說:fides quaerens intellectum−信仰尋求理解,任何試圖尋找歷史或理性證據的努力往往恰恰是為了證明信仰。密特拉教——它比基督教還要古老得多——不需要有任何真實存在過的創始人亦能興盛一時。事實上,它完全是奠基於神話和占星象徵主義,但這絲毫不妨礙它的發展或阻止它在公元頭幾個世紀與基督教爭奪霸主地位。基督教的勝利有很多社會學原因,尤其是它對社會底層的吸引力,而它能夠取得最終的勝利則該歸功於君士坦丁大帝的政治考量。因此基督教的成功或持久性一點也不需要援引上天的旨意或歷史的證據來解釋。

____________________

*另一個可能的原因是,耶穌在公元1世紀的猶太人中也是一個十分常見的名字。“1世紀任職的十二位大祭司中,有四位名叫耶穌。”(France, p.49)

摩門教提供了一個更近代的例子。儘管它的歷史主張——天使降臨、金頁片、古代文明——一個比一個難以置信,可是它卻在不到兩百年的時間裡發展成世界性宗教,擁有自己的聖典、奇蹟、殉道者與迫害史。它還有自己的哲學、神學、科學和歷史理論;並有不少聰慧的學者願意捍衛其教理。它也許是當今世界上發展速度最快的(基督教)宗教,目前有超過一千兩百萬名信徒,但它的成功更應該歸功於積極的傳教、直白的教理與撫慰人心的形上學,而不是因為它誕生過程中據說發生過的奇蹟究竟有多可信。即使現代的研究人員比以往任何時候都更容易能找到資料和證據,但哪怕有再多人試圖揭露約瑟夫・史密斯(Joseph Smith)的真相,證明他的故事根本是幻想甚至編造出來的,似乎也對摩門教的傳播沒什麼影響。出於顯而易見的理由,正統派基督教護教者很難接受摩門教的歷史主張,反而非常樂意從社會學、政治學或文化學的角度來解釋摩門教及其它宗教的成功;然而,他們似乎卻不太願意從同樣的角度來看待自己的宗教。

我當然無意證明耶穌是一個虛構人物。有個叫耶穌的人在本丟・彼拉多做巡撫的時候被以褻瀆或叛國罪處死,這我完全可以接受。這個人的人生或某些事蹟確實有可能影響了福音書的故事。然而,堅持要將福音書的內容全部當成史實,恰恰會導致我們誤解它們,甚至在很大程度上也是當代世界拒絕接受福音書的原因。就連自由派學者,例如加州的耶穌研究學會也否定了福音書中的大部分內容,可是我認為他們錯誤的地方在於,他們依舊相信福音書裡有“真實”的話語和事件,只不過被神話、誇大、錯誤與虔誠的幻想給掩蓋了。字面主義要求我們只能全盤接受福音書是由神所默示、正確無誤的記述;另一方面,自由派學者實際上也曲解了福音書的內容,以至於我們現在甚至無需費力駁斥它們,學者們已經替我們完成了。

但是,正如魯道夫・史代納(Rudolf Steiner)在九十年前所指出,“只知辯證的靈魂結構”,即“左腦”的那種純粹理性思考是不可能真正讀懂福音書的,而只會讓它在學者們的手中變成“一具挑挑揀揀後的屍體”(Steiner, p.97)。

20世紀的學者甚至嫌這還不夠徹底,繼續提出了許多相當武斷的假設,它們幾乎都毫無疑問地被那些大學奉為公理。史代納舉了施邁德爾(Schmiedel)的方法論為例子,根據這一方法論,我們可以相信《馬可福音》裡提到的耶穌的家人認為他“瘋了”這件事是真實的,但我們卻不能相信耶穌顯聖容(Transfiguration)真的發生過,耶穌透過這個奇蹟證明了他就是上帝之子(前者被認定為真,是因為它是對耶穌的負面描述,後者被認定為假,則是因為它抬高了他的地位)。同樣的,學者們意識到很難將耶穌的故事當成真實的歷史來看待,因此他們將其納入了一種全新的歷史範疇——象徵歷史(geschichte)——並主張福音書並不僅僅是對那些故事的紀錄(雖然在某種程度上,它們確實就是),它們同時也是信仰宣告,旨在說服人們相信傳道的內容。說得明白點,他們的意思就是(改編自史巴克先生的名言):“這是歷史,吉姆,但不是我們熟悉的那種歷史。”

我們現在還知道,對觀福音書*(《馬太福音》、《馬可福音》和《路加福音》)主要是由一些表面上沒有前後關聯的事件所組成,因此它們必定是彙編自各個福音書作者蒐集到的事件,並在講述的過程中稍作修改,然後將它們像串珠一樣隨意地串連起來。

____________________

*“synoptic”(對觀)的意思是“一同見證”、“透過同一雙眼看見”,這指的是《馬太福音》、《馬可福音》和《路加福音》三本福音書,它們對耶穌生平的描述大多大同小異,並講述了不少相同的故事,就連在措辭上也經常驚人的相似。它們在內容、順序、風格和神學立場上皆與《約翰福音》有明顯的不同。

然而,儘管學術界對自由派做出了讓步,卻仍有許多人堅信福音書的確包含了一些確切的歷史紀錄。保羅・巴奈特(Paul Barnett)就認為福音書紀錄了很多只可能是來自於目擊者的小細節。比方說,馬可告訴我們在暴風雨發生之前,耶穌正“枕著枕頭睡覺”(《馬可福音》4:38),而那個格拉森人的污鬼經常“在墳塋裡和山中喊叫,又用石頭砍自己。”(5:5)

對於這些及其它類似的段落,巴奈特評論說:

“馬可的這些話簡直躍然紙上。在我看來,這些文字只可能是來自於某人的回憶,他被自己所目睹的場景、色彩、聲音或奇異所深深震撼。這些文字反映出了一個親歷者的回憶。”(Barnett, p.92)

巴奈特接著表示,時間、地點與人物的細節均可以證明這些故事的真實性。問題是這很難說得通。所有作家都懂得把細節寫得越仔細越好的道理。我們不會因為荷馬的文采就以為他親歷過那些故事,也不會因為羅賓漢傳奇提到了雪伍德森林就認定它們是真的。我同意巴奈特的觀點,福音書確實充滿了真實感,但這更應該歸功於馬可的寫作技巧,而非它們是真實的故事。而且,正如我們將看到,這部福音中的一些細節反而透露出它們有著令人意想不到的起源。

巴奈特的論點假設了馬可是一個天真的人,所以他所寫出來的這部福音才如此直白,因為它是單純的歷史回憶而非文學創作。但“直白”的文字實際上只是一種幻覺。事實上,《馬可福音》遠比我們所以為的還要更富文學性:就像馬克・吐溫的《頑童歷險記》,我們不能因為敘事的風格而忽略了其中精心設計的內容。

舉例來說,請看看平息暴風雨的那段記載(4:35-41)。當我們意識到馬可的記述其實是改編自《詩篇》的幾節經文時,巴奈特聲稱它們是目擊者證詞的說法就不攻自破了。讀者只需要將《詩篇》107:23-30與《馬可福音》4:35-41進行比較即可。

《詩篇》107:23-30:

“在海上坐船,在大水中經理事務的,他們看見耶和華的作為,並他在深水中的奇事。因他一吩咐,狂風就起來,海中的波浪也揚起。他們上到天空,下到海底;他們的心因患難便消化。他們搖搖幌幌,東倒西歪,好像醉酒的人;他們的智慧無法可施。於是,他們在苦難中哀求耶和華,他從他們的禍患中領出他們來。他使狂風止息,波浪就平靜。風息浪靜,他們便歡喜;他就引他們到所願去的海口。”

《馬可福音》4:35-41:

“當那天晚上,耶穌對門徒說:我們渡到那邊去吧。門徒離開眾人,耶穌仍在船上,他們就把他一同帶去;也有別的船和他同行。忽然起了暴風,波浪打入船內,甚至船要滿了水。耶穌在船尾上,枕著枕頭睡覺。門徒叫醒了他,說:夫子!我們喪命,你不顧嗎?耶穌醒了,斥責風,向海說:住了吧!靜了吧!風就止住,大大的平靜了。耶穌對他們說:為什麼膽怯?你們還沒有信心嗎?他們就大大的懼怕,彼此說:這到底是誰,連風和海也聽從他了。”

有人可能會爭論說(雖然巴奈特沒有這麼說),門徒們在加利利海遭遇的事情是對《詩篇》中這段經文的“應驗”,而且就跟其它段落一樣,《詩篇》裡的這段經文既是預言也是禱告。這種觀點根本無從反駁,但我們也許要提醒它的擁護者,別忘了“奧卡姆剃刀”這個哲學原則,其要求我們在考慮任何超自然解釋之前,應該先考慮最自然的解釋:馬可參考《詩篇》第107篇創作了他的故事,而不是上帝安排《詩篇》的作者提前寫下了十個世紀後才會發生的事。

馬可對施洗約翰的描述(1:6)也同樣如此,它基本上是參考了《舊約》對以利亞的描述(〈列王記下〉1:8),而不真的是目擊者的證詞。不過,借用《舊約》的語言和圖像來描述故事最引人注目的例子還是馬可對耶穌受難的敘述。14:32-15章有許多對《詩篇》的重複,尤其是22、31和41篇。究竟是《詩篇》預言了耶穌之死,還是馬可在描寫耶穌之死時參考了《詩篇》?

馬可與荷馬

然而,除了《舊約》之外,馬可似乎還參考了荷馬史詩、《奧德賽》和《伊利亞德》來作為創作的模型。這是最近由丹尼斯・麥克唐納教授(Dennis R. MacDonald)提出的理論,他令人信服地證明了《馬可福音》無論在用詞還是內容上皆與荷馬史詩極為相似。例如,平息暴風雨的故事除了明顯照抄自《詩篇》第107篇,它也與《奧德賽》裡埃俄羅斯(Aeolus)用袋子捕風的故事(10:1-69)有不少雷同之處,它們的相似是如此之多且連貫,以至於幾乎不可能是偶然。麥克唐納評論說:

“這個故事中的許多細節均可從其它文學作品中找到,但也有些細節卻十分少見。在上百部以海上航行為主題的古代作品中,很少有故事的主角會在暴風雨發生時醒來並斥責自己同行人的罪過。此外,最早的傳道人還留下了一些醒目的線索,使讀者不難察覺到這個故事另有原型。就像奧德修斯在航行時向埃俄羅斯講故事一樣,耶穌也在船上講故事。在所有福音書中,只有這次航行‘也有別的船和他同行’,這暗示了奧德修斯的十二艘船。馬可在故事的最後安排門徒自問耶穌究竟是何許人也,‘連風和海也聽從他了。’這一點也跟馭風之王埃俄羅斯如出一徹。”(MacDonald, p.61-2)

馬可對耶穌受難的描述也是如此。儘管承認馬可參考了不少《舊約》的內容,不過麥克唐納指出,光是這些文本還不是影響我們今天擁有的受難故事的全部,他認為馬可敘述的幾個場景——在伯大尼受膏、跟隨拿著水瓶的人、猶大的背叛、耶穌在客西馬尼園的痛苦——都是以《奧德賽》裡的情節為範本,而耶穌受難則參考了《伊利亞德》第二十二章中的赫克托爾(Hector)之死。麥克唐納指出,不能直接將這種“模仿”等同於抄襲。希臘與羅馬的修辭學學生都會被教導要模仿古代作家——特別是荷馬——因為,借昆提良(Quintilian)的話說,“凡是前人的成功,都應該效法。”(MacDonald, p.4)但寫作技巧的目的就是要掩飾作者對範本的依賴,以避免變成老調重彈或被認為只是在抄襲。

“這些掩飾包括改變用字、改變句子的順序,長度和結構、改變內容及其它形式上的重新設計。學生一般只會借鑒單一的作品,不過經驗豐富的作者卻會汲取各家精華,這樣就可以多少掩飾對主要模仿範本的參考。嫻熟的作家就像蜜蜂,懂得從花朵中吸取最好的花蜜來釀造他們的文學蜂蜜。按照塞內卡(Seneca)的說法,這些蜜蜂作家還需要‘將不同的美味重新混合成新的味道,這麼做雖然會曝露它的來源,但卻也走出了一條屬於自己的路。’然而,當‘真正的摹本已經如實吸收了我們所謂的原作的所有精華’到了‘再也無法區分誰是被模仿者’時,它就達到了最極致的模仿。”(MacDonald, p.5-6)

這種模仿往往會追求“價值超越”(transvaluative),即提出與原作不同卻更勝原作的價值。這在希臘語中被稱作zélos,在拉丁語中稱作aemulatio,也就是要比原版“講得更好”,讓讀者來“判斷模仿是否在文學、哲學或宗教上皆已青出於藍更勝於藍。”(MacDonald, p.6)麥克唐納認為,儘管《馬可福音》的作者以赫克托爾和奧德修斯來作為耶穌的模板,但他並不是簡單地抄襲史詩,而是改變了他們代表的價值:

“耶穌像赫克托爾一樣在故事的最後死去,他的屍體被從劊子手那裡領回,有三個女人在哀悼他的死亡。但與赫克托爾不同的是,耶穌從死裡復活了。”(MacDonald, p.3-4)

平息暴風雨也是同理。耶穌和門徒們跟奧德修斯和他的船員們一樣遇見了暴風雨,而耶穌也和奧德修斯同樣都睡著了;耶穌把頭枕在枕頭上,奧德修斯則用斗篷蓋著頭。但與奧德修斯不小心讓狂風從他的捕風袋裡跑出來不同,耶穌沒有犯任何錯,反而只用一句話就平息了暴風雨。

正如我們將在關於雙子座的章節中看到,馬可不僅在暴風雨的故事中致敬了《詩篇》和《奧德賽》,甚至還融入了與黃道十二宮有關的神話元素,從而證明自己是一隻出色的蜜蜂!*

有鑒於此,巴奈特認為《馬可福音》的受難故事可能是“彼得和馬可在公元30年左右合作完成的”(Barnett, p.97,即馬可是在記錄彼得的回憶)就完全站不住腳了。即便我們假設參考《舊約》的目的只是為了賦予故事權威性與份量、參照那些希臘作品只是當時的慣例,我們也無法因此迴避這一結論:我們正在面對的是一部文學而非紀實作品。巴奈特的觀點更多是出於護教心切,而不是對文本的冷靜研究。《馬可福音》可能確實包含了一些史實,但就像諾斯洛普・弗萊(Northrop Frye)所說:“假如《聖經》中有任何真實的部分,那也不是因為它是史實所以才被納入進來,而是出於其它不同的原因。這些原因應該與某種精神深度或意義有關。”(Helms, p.126)

____________________

*與我們主張《馬可福音》是以黃道十二宮為架構撰寫剛好相關的是,最近有一個理論聲稱“《伊利亞德》的創作是為了保存古代的天體知識,所以它不僅僅是一部關於特洛伊之戰的史詩,更是古人的天象知識紀錄書。它就像是一種複雜的記憶輔助工具,利用易於背誦的詩文來將天文知識烙印在腦海裡。在荷馬之前的幾個世紀,背誦故事並將其代代相傳的詩人、歌手和遊吟詩人都不只是單純的表演者,而且還是更廣泛的天體知識的守護者。”(Wood, p.2)

簡單來說,這就是當代福音書學術界中的一些不容置疑的準則,所有這些準則——不管是原教旨派還是自由派的——都源自於一種渴望,那就是證明“基督教從本質上是一個確有其史的宗教”這一眾人一致認同且不可撼動的論斷。與此同時,公眾只能充滿困惑與懷疑地看著這一切,那些渴求靈性依靠的人則只能越來越多地將目光轉向東方宗教,因為後者的故事似乎就沒有被如此嚴重地竄改與濫用。

非字面主義的方法

但從以前到現在一直都有一群並不執著於歷史問題的基督徒。*瓦倫廷及其他早期基督教時代的諾斯底教徒雖然沒有徹底否定歷史上的耶穌,但也完全無意費心去尋找他一生的紀錄或解釋那些紀錄中的矛盾之處。事實上,生活在3世紀的亞歷山卓——它在那時是諾斯底思想的中心——的俄利根(Origen)甚至宣稱《聖經》的作者們故意加入了一些明顯錯誤的歷史,為的就是避免讀者只從字面去理解故事。他寫道:

“(有時)故意寫入不可能的事情,是為了讓那些更有慧根、更有好奇心的人付出努力去深究這些文字背後的道理,進而領悟如何從故事中理解上帝的旨意...祂(聖靈)對福音傳道者和門徒也做了同樣的事——即使是他們的作品也並不全都是史實,它們看似有不同的書信作為依據,實際上並沒有發生過。”(Origen, p.315)

____________________

*有很多當代的宗教和準宗教運動聲稱自己繼承了諾斯底傳統。基督教科學派(Christian Science)主張並不是只有耶穌才能成為“基督”,其與貴格會、一位神派一樣都屬於諾斯底傳統,它們皆強調內在的“啟示”與良心的優先地位。其它更廣為人知的諾斯底派包括神智學、史代納的人智學、玫瑰十字會和共濟會的一些分支。摩門教的大部分神學似乎都源自於共濟會,並具有濃厚的諾斯底色彩。自由天主教會(Liberal Catholic Church)是神智學的一個分支,它和安提阿教會(Church of Antioch)一樣將傳統天主教的聖禮與諾斯底神學進行了結合。

俄利根舉的一個例子是《創世紀》的第一章,它告訴我們上帝在第一天創造了光,但太陽、月亮和星星卻是在更晚之後才被造出來。俄利根說這麼寫是故意的,這樣我們就不會從字面上去理解它,而是得去探究文本的深層含義。這種“深層含義”正是某些諾斯底派基督徒團體所竭力追求的目標。至於歷史上的拿撒勒人耶穌究竟怎樣其實並不重要。真正重要的是“基督原理”、光之精神、上帝意識,也就是耶穌曾經展現出來的那股力量,但我們每個人也都可以獲得它。這些基督徒相信福音書並不是上帝透過祂的兒子在歷史上完成的某種一勞永逸地宣告,也不是對歷史上的那個難以捉摸的耶穌的非理性、毫無邏輯的“信仰宣告”。相反的,它是關於所有渴望與上帝合一的人都必須經歷的心路歷程的寓言。

聖保羅本人被認為是正統教會的捍衛者,可是他並不反對以寓言的方式解釋《聖經》。在《哥林多前書》10:4中,他就突然令人一頭霧水地宣稱以色列人在曠野徘徊時所喝的(供給靈水的)“磐石”就是基督;在《加拉太書》第四章中,他又說撒拉和夏甲的故事(《創世紀》第二十一章)是一個比喻。不過,最堅定也最透徹的《聖經》寓意解經法倡導者是保羅的同時代人、亞歷山卓的斐洛(我們在上面談到“約書亞”這個名字的時候曾提及他)。斐洛的大部頭著作——最新發行的版本有九百頁——幾乎都是在逐節講解《聖經》裡的“隱藏含義”。

比方說,下面是斐洛對“六天創世”的解釋:

“他(《創世紀》的作者)說世界是在六天內被創造,這並不是因為造物主真的需要六天的時間(因為很明顯,上帝可以立刻做到任何事,不僅僅是話一出口就能成真,甚至只需想個念頭);而是因為它暗示了萬物需要秩序;數字就類似於一種秩序;並且根據自然法則,數字六是最具秩序性的數字,這是因為在所有數字中,從數字一開始,它是第一個完美的數字,既與各個部分相等又由各個部分組合;數字三是它的一半,數字二是它的三分之一,數字一是它的六分之一,所以可以說它是由男性與女性兩半所組成的,它結合了兩種力量;奇數代表男性,偶數代表女性。因此,第一個奇數是三,第一個偶數是二,兩個數字相乘即得六。就這樣,世界作為最完美的受造物,理所當然應該是在最完美的數字,即六天內被創造...”(Philo, p.4)

對宗教聖典進行寓言式解讀並非後啟蒙運動時代的懷疑論者與異教徒的專利;這些方法實際上比基督教本身還要古老,但它們卻被一代又一代的字面主義者忽視和貶低,於是“真理”就這樣變成了“史實”的同義詞。

《馬可福音》的黃道十二宮結構

究竟有什麼證據能夠證明瓦倫廷的觀點,即《馬可福音》實際上是在藉由太陽在天空一年中的軌跡來隱喻內在之旅?其實有一個非常明顯的線索。在這部福音的最後,耶穌命令他的兩個門徒進城,說他們會在那裡看見一個拿著水瓶的人(14:13)。這個人是誰?為什麼他們要特地去見這個人?評論家提出了各式各樣的猜測,其中最典型的是威廉・巴克萊(William Barclay)的評論:

“他的門徒們想知道他們要在哪裡吃逾越節晚餐。耶穌派他們到耶路撒冷去,並叮囑他們要找一個手拿著水瓶的人。那是一個事先安排好的信號。提水一般是女人的工作。沒有男人會做這件事。所以一個提著水的男人在人群中會很顯得很引人注目,就像一個男人在雨天裡打著女款雨傘。耶穌已經把一切都安排得滴水不漏。他早已安排好自己和門徒最後的聚會地點,以及他們該如何找到那個地方。”(Barclay, p.331)

但這樣的解釋恐怕並不足夠。難道說耶穌以前就認識這個人,並事先安排好了後來的會面?巴克萊是這麼認為的,可是福音書並沒有告訴我們任何這方面的資訊。而且,這樣的會面有什麼意義呢?巴克萊自己也承認這不可能是為了私下聚會:與一個提著水的人見面,就跟見一個穿著小丑裝的人一樣,很難不引起他人的側目。

不過,任何熟悉黃道十二宮象徵主義的人都會立刻認出,手拿水瓶的人毫無疑問就是水瓶座的形象。但為什麼故事要直到這時才讓他出場呢?為什麼這些水瓶座的形象會伴隨著社會動盪的預言、“駕雲降臨”(13:26)的宣告一起出現呢?更有趣的是,為什麼當這部福音接近尾聲時,繼水瓶座之後又出現了雙魚座的形象——背叛、受苦、犧牲?如果這兩個星座,亦即黃道十二宮的最後兩個星座的存在是如此明顯,那麼其它星座會不會也有出現呢?答案是確實有。不過它們未必是以最明顯的星座形象(雖然至少有一個),而是以與該星座有關的神話和心理學意象與主題來呈現。事實上,這部福音可以直接按照黃道十二宮被劃分成十二個部分。這一點僅僅適用於《馬可福音》。雖說另外兩部對觀福音書(《馬太福音》和《路加福音》)與《馬可福音》有很多內容上的重疊,但它們的故事順序並不相同。《約翰福音》的情況也類似:黃道十二宮並沒有出現在裡面。

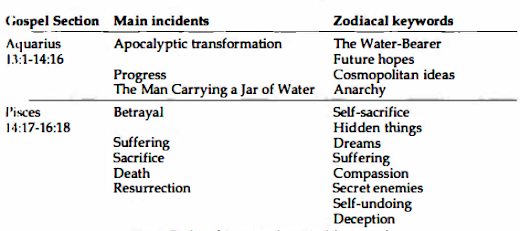

以下是這部福音書裡面的“黃道十二宮”結構:

《馬可福音》中的黃道十二宮劃分

這應該已經夠清楚了。更值得注意的是,《馬可福音》還融入了旬星(decans)的元素,也就是圍繞黃道星座的其它星體(參見〈附錄二〉)。這三十六顆旬星中有一半以上都出現在了這部福音中。另外,我們還可以注意到,儘管《馬可福音》是以黃道十二宮作為結構,但另外兩部對觀福音書中的故事有時甚至比它還要更加清楚地反映出了黃道十二宮。這似乎是在暗示三位福音傳道者都曾參考過一份更早的黃道文獻,雖然馬可沿用了其原始的順序,但馬太和路加有時卻比他更忠實地保留了一些占星上的細節。

也許有人會反駁說,上述的章節在長度上明顯極不相稱——白羊座的章節長達三章,處女座和天蠍座卻只有區區幾節。這可能有多種原因,其中最可能的是我們現在擁有的福音書其實只是原始版本的刪節版。傳說中的“馬可的秘密福音”似乎可以為這一理論提供支持。

馬可的“秘密”福音

亞歷山卓的革利免(公元2世紀末)曾在他寫給狄奧多羅(Theodore)的信中證實了馬可與某種神秘思想有關聯,以及他採用了黃道十二宮結構的理論。莫頓・史密斯教授(Morton Smith)在1958年的瑪爾薩巴(Mar Saba)修道院中發現了這封信,革利免在信中嚴厲譴責了“卡波克拉底派(Carpocratians)的奇怪教義”(Barnstone, p.341),因為他們相信存在一部秘密的《馬可福音》。他寫道:

“他們一直在談論一部馬可在接受神聖的啟示後所寫下的福音,它其中的內容有些純屬捏造,有些雖然是真實的,但也不是像他們說的那樣。”(Barnstone, p.341)

革利免接著解釋說,馬可除了為慕道友(即初心者、新教友)寫了“主的事蹟記述”之外,他其實還創作了一部“更靈性的福音”,更重要的是,他還熟知其它很多教誨與傳統,雖然他沒有直接寫出來,但它們會“引領入門者進入真理的最深處”。

然後革利免逐字引用了“秘密”福音書中一個片段,在正典中也有這段情節。這裡值得全文引述:

“他們來到伯大尼。那裡有一個女人,他的兄弟死了。她過來,就俯伏在耶穌腳前,說:‘大衛的子孫,可憐我。’但門徒卻責備她。耶穌怒了,就跟她走進園子,墳墓在那裡,從裡面傳來大聲的哭嚎。耶穌來到墓前,擋住墳墓的石頭挪開後,就走到那青年面前,伸出手把他扶了起來,握著他的手。那青年看著他,就愛他並懇求和他同行。”(Barnstone, p.342)

在占星學中,天蠍座象徵死亡與重生,有趣的是,按照革利免的說法,這段經文恰好是出現在《馬可福音》中屬於“天蠍座的部分”的一開頭。革利免寫道:“緊接在這段話之後,就是‘雅各、約翰前進來’,”亦即10:34之後。

這段經文似乎證實了一個理論,即《馬可福音》經歷了多次修改,用巴姆斯通(Barmstone)的話說,“現在的《馬可福音》是‘馬可的秘密福音’的刪節版。”(Barnstone, p.340)事實上,現存版本的《馬可福音》其實是沒有結局的,這無疑又再次印證了前面的猜想。“秘密福音”是否包含了令正統派神職人員們所無法認同的結局?如果“馬可的秘密福音”正如它的名字所暗示的那樣是一部具有神秘思想的作品,那麼黃道十二宮結構被保留在現行的版本就不是完全沒有道理了。我認為非常有可能,所有福音書實際上都是源自於某種神秘或秘儀的來源,其最初的目的是要作為靈性指南,幫助人們迎接即將到來的“新時代”,即雙魚座時代(見下一章)。後來基督教教會的歷史化工作反倒掩蓋了這個目的,不過它仍留下了一些蛛絲馬跡。《馬太福音》和《路加福音》皆在它們對於嬰兒耶穌的記述中反映了這一點,《馬可福音》則是用整本書的結構在作為提示。

卡林頓的《馬可福音》曆法理論

“主的靈在我身上,因為他用膏膏我...報告神悅納人的禧年。”(《路加福音》4:18-19)

自從早期基督教時代以來,《馬可福音》的結構就一直是爭論不休的話題。曾在公元2世紀的前三十年擔任南弗里吉亞的希拉波利斯(Hierapolis)主教的帕皮亞斯(Papias)就在他的著作《主諭解說》(The Exposition of the Oracles of the Lord)中討論了這個問題,這本書並沒有流傳下來,但尤西比烏(Eusebius)在4世紀撰寫的《教會史》(Ecclesiastical History)引述了它的一些內容。帕皮亞斯聲稱他是直接從“約翰長老”(John the elder)那裡得知了下面這些事情,他說:

“馬可是(或後來成為)彼得身旁的翻譯,他準確地記下了耶穌說過與做過的一切,雖然沒有按照順序(或者本來就沒有順序)。他並未親自聽過主說話,也沒有跟隨過主;但就像我說的,他跟隨過彼得,彼得會根據聽眾的程度來調整自己宣講的內容,但他並沒有仔細整理主的聖言。馬可沒有犯下什麼錯,他只是寫下了他聽見的所有內容,因為他心裡只想著不要遺漏、也不要偽造任何一點東西。”(Barclay, 1966, p.120;斜線加註)

帕皮亞斯否認《馬可福音》是按照順序所寫,這讓評論家們感到很是困惑,尤其是正統派評論家,因為乍看之下《馬可福音》還是有著頗為清楚的時間順序。有沒有可能帕皮亞斯在否認的其實是《馬可福音》裡的黃道十二宮順序,就像某些諾斯底派聲稱這個順序存在於這部福音裡面?

不過,截至目前為止,關於《馬可福音》的結構最重要的觀點仍是來自魁北克聖公會大主教菲利普・卡林頓(Philip Carrington)在其1952年出版的《原始基督教曆法:〈馬可福音〉的結構研究》(The Primitive Christian Calendar: A Study in the Making of the Marcan Gospel)中提出的理論。卡林頓聲稱《馬可福音》是以猶太曆法為基礎編寫,它的各個章節均是在對照不同的節日。卡林頓認為這部福音是從秋天的猶太新年作為起始,不過他也提出了大量證據證明《馬可福音》與從3月開始的陽曆有關。他告訴我們,雖然猶太曆的新年是9月,但它實際上對應的是公曆中的3月。尼散月是春分後的第一個新月。他還指出,塔提安(Tatian)在公元160年左右編纂的《四福音合參》(Diatessaron)並不僅僅是一部經集,它其實還是一部日曆:“它以春分作為起點,也就是3月25日,這在羅馬似乎已經成為慣例...它是教會過新年的時間。”(Carrington, p.29)成書於公元170年之前的《革利免文鑒》(The Clementine Homilies)亦指出,耶穌的傳道從春天開始持續了整整一年。

更重要的是《馬可福音》與諾斯底主義的重鎮−亞歷山卓的聯繫。卡林頓提醒我們不要忘記優西比烏說過什麼,即《馬可福音》正是亞歷山卓基督教(Alexandrian Christianity)產生的源頭,這一派基督教最主要的異端思想是“嗣子說”(Adoptionism),即耶穌是直到受洗的那一刻才成為基督;然後還有“幻影說”(docetic),其主張耶穌並沒有死在十字架上,而是其他人(例如古利奈人西門)代替他赴死。這些想法之所以會出現,就是因為《馬可福音》缺乏對耶穌的出生與復活的描述。

亞歷山卓的瓦倫廷就是其中一位異端。如前所述,他宣稱耶穌的傳道只持續十二個月,而它們正好對應著黃道十二宮(Carrington, p.52)。愛任紐在一場論戰中特別批評了這種說法,卡林頓認為這表明這樣的爭論從很早以前就開始了。

在許多基督徒的講道與對《馬可福音》的釋義中,它的作者都被認為是“約翰・馬可”,他是馬利亞的兒子(《使徒行傳》12:12)和巴拿巴的表弟(《歌羅西書》4:10)。這位馬可曾經陪伴保羅和巴拿巴進行他們的第一次傳教之旅(《使徒行傳》12:25),但他卻提早離去,引得保羅的不悅(15:36-39)。《提摩太後書》的作者提到了一位“馬可”(4:11),《彼得前書》的作者則提到了“我兒子馬可”(5:13);後者指的可能就是約翰・馬可,但我們無法確定。這種不確定性並沒有阻止一些基督教作家從這些互不相同的文本中拼湊出一個年輕人的形象,這個年輕人顯然認識那些與耶穌足夠親近的人,所以才可以寫下這些關於耶穌的生平與事工的簡短卻可靠的記述。還有人相信這本福音書的作者就是那個穿著細麻布的年輕人,他在耶穌被釘十字架的時候逃跑了(《馬可福音》14:51)。

然而,這些試圖確認《馬可福音》的作者究竟是誰、並在時間與空間上對他進行精準地位的嘗試,與其說是真的有證據背書,倒不如說只是為了護教的一廂情願。事實是我們根本不知道它的作者是誰。不管基督徒怎麼想,四福音書的作者都是不具名的,這是哪怕連最頑固的保守派基督教都不得不承認的事實。

馬可通常被認為與彼得是夥伴,按照民間流傳的說法是,就在彼得殉道之前,馬可都還跟他一起待在羅馬。但是,如同我們在上面看到的,還有另一種傳統將“馬可”與亞歷山卓聯繫在一起,而後者更有可能其實才是這部福音書的誕生地。

在耶穌時代有一個名叫特拉普提派(Therapeutae)的猶太修士與修女團體在亞歷山卓十分活躍,從斐洛對他們的溢美之詞中我們可以發現,基督教所脫胎自的猶太教本身實際上也是相當多樣化的,並且肯定不是所有的教徒都認同對經文進行字面上的詮釋。根據斐洛的說法,特拉普提派認為《聖經》只是寓言,“他們相信那些文字隱藏著自然的某些秘密,其只能通過象徵性的方式來予以表達。”他們守護著“古人的著作...古人留下了很多以寓言的方式來寫作以及該如何解讀的作品,他們以這些古人視為榜樣;因此,他們並不只是沉思,還會用各種可以想像的韻律與旋律為上帝譜寫詩歌和讚美詩。”他們每天早晨“都會在太陽升起的時候禱告,懇求上帝賜予他們一整天的幸福,讓他們的心靈充滿天國的光芒。”(Philo, p.700)

對這些人而言,用太陽的週期來隱喻精神之旅並不是不可想像的,我認為《馬可福音》——或任何作為這部福音的來源的文獻——很可能最初其實是神秘學派使用的文本,而不是一本用來記錄歷史或“信仰宣告”的書。

沒有留言:

張貼留言