https://ageofmuses.substack.com/p/hollywood-predictive-programming

By David Gosselin

天底下最諷刺的事情莫過於,小說往往比其它任何東西都更接近事實。儘管每天都有最新的電報、頭條或演講,可是真正經久不衰的往往是那些代代流傳下來的偉大故事,反觀好萊塢大片或頭條新聞卻很少能做到這一點。這些故事之所以膾炙人口,是因為它們抓住了人性中的某種永恆不變、超越時空的東西。然而,它們也提醒了我們,原來我們每個人在內心中是如此渴望著某種啟示。

生活中還有什麼東西能具有這樣的魔力?

可是,諷刺的是,雖然小說擁有揭示隱藏在日常生活之下的超然與詩意維度的魔力,但其實另一種藝術也能夠做到。許多偉大的藝術致力於粉碎幻想、揭開隱藏在表面之下的真相(通常隱藏在眾目睽睽之下);這種藝術則正好相反,它的目的就是製造幻想。想像有一天,一艘外星太空艙降臨到一個所有人都以故事與寓言為生的王國,然後打開艙門,開始孵化幼崽,並將一切同化成自己的形象。想像一下,它不是通過向任何人發號施令或告訴他們該想什麼、做什麼,而只是通過影響他們講述和思考這些故事的方式——包括那些關於他們自己的故事——來完成侵略。

經過幾代人的滲透,這種藝術迅速發展成了一個巨大的說故事和神話創造娛樂工業複合體,一座現代巴別塔,上面的萬神殿裡都是它自己的扶植起來的明星。它就這樣利用這個不斷壯大的說故事工業來擴大自己的影響力與扭曲我們的現實。在它的黑暗魔鏡面前,人們的形象都變成了奇形怪狀的軀體。當然,這絕不是造物主按照自己的形象創造出來的人類真正的模樣,而是被黑暗的魔術師和巫師扭曲後的倒影。現在,通過影響我們說故事的方式,這些傢伙正在利用他們的魔力來愚弄我們,讓我們開始重新想像自己的形象,包括我們的過去、現在與未來。

想想看它會引發多麼驚人的結果。

許多人也許會覺得這些外星巫師和巫女的咒語對自己無效,只有最容易上當受騙的原始部落才會中招,但就讓我們想像這些咒語真的奏效的話會怎樣。事實上,正如我們已經看到,寓言、詩歌和戲劇具有一種宛如魔法、催眠般的效果,幾個世紀以來它們一直是塑造公眾輿論的絕佳手段。柏拉圖早在古希臘時代就意識到了這一點,他發現詩人和修辭學家總是能夠輕易魅惑地希臘公民的心靈與思想,簡直就像是煉金術。畢竟,詩人是希臘人最主要的“形象製造者”。從世界的起源、諸神的故事到什麼是美德與智慧,他們總能口若懸河地說個不停,柏拉圖認識到正是詩人的口才在很大程度上塑造了古希臘人的心靈−宇宙論。這些“形象製造者”是通過在古希臘文明的洞穴岩壁上投射迷人的皮影來做到這一點。當然,同樣的事情也存在於波斯、巴比倫及其它帝國。

然而,隨著好萊塢和電影的出現,詩人與祭司的這種點石成金的能力又產生了質的飛躍。柏拉圖或許無法預見它們會採取什麼形式,但他對古希臘時代的洞穴皮影已有足夠的了解,並看穿了它們的虛幻本質。

我們這個關於巫師、魔術師與外星人的故事就要從這裡開始。

魔術師捲土重來

我們要從古希臘快轉到第二次世界大戰時期與戰後的美國。工業革命催生的技術革新開啟了一扇通往前所未有的富足世界的大門,同時也促使了中產階級的興起,他們堅信自己對國家和人民的未來享有發言權。這些革新也破除了長久以來人們對於魔法、巫術與迷信的幻想。人類似乎終於走出了過去由魔法、迷信和巫術互相交織的蒙昧時代。

或者,這只是他的一廂情願?

讓我們歡迎精神外科學(psychosurgery)的傳教士威廉・薩甘特醫生(Dr. William Sargant)出場。

薩甘特花了多年的時間周遊世界以研究各種原始部落和古代文化,包括薩伊、海地、巴西、牙買加和美洲。薩甘特是阿道斯・赫胥黎(Aldous Huxley)的好友,兩人經常魚雁往返,他踏上這些旅行的目的是想要了解巫師、祭司、魔術師和信仰治療師在信徒身上引發的那些看似不可思議的變化。薩甘特講述了這些魔術師和說書人是如何在不同的時代施展他們的咒語來迷惑人心。

從海地巫毒儀式中的亡魂附身,到南方復興派基督教原教旨主義傳教士描述得繪聲繪影的地獄之火,薩甘特觀察到高度亢奮的情緒狀態經常可以被利用來誘發一個人在信仰與行為上的劇烈改變。

要實現這種改變,就必須先創造高度亢奮的情緒狀態,這樣才能產生一種必要的生理狀態,使思想與圖像建立連結。一言以蔽之:通過適當的環境條件與生物−化學影響,魔術師和信仰治療師就可以輕易操控人們的潛意識。於是,他們不僅能夠操縱人們對外界的直接感官反應,而且還可以利用人們的夢境、想像力和更深層次的自我意識來施展影響。

當然,就像許多現代魔術師的表演,這種“魔法”被解釋成是一種純粹的生物化學反應。在薩甘特看來,效果與這種“魔法”最接近的就是被用來治療眾多心理和精神問題的前額葉切除術。無論如何,薩甘特在他的旅行中發現施展這種“魔法”的前提就是要讓對象進入現代催眠師俗稱的意識改變狀態,或簡稱“改變狀態”。薩甘特在他的第一本書中敘述了自己的發現,他寫道:

“從石器時代到希特勒、披頭四和‘流行文化’,操控人類大腦的生理技巧從未變過。當理性被罷黜,正常的大腦計算機暫時停止運作,新的想法和信仰就會被不假思索地接受。這種機制是如此強大,以至於當我在世界各地對附身、催眠和信仰治療進行研究時,我有時也會被自己正在觀察的技巧影響,即使我已盡力對它們保持警惕。一旦情緒被喚起並使大腦開始陷入異常,哪怕清楚了解這項機制的運作原理,也無法提供任何保護。”

——威廉・薩甘特《被佔的心靈:附身、神秘主義與信仰治療的生理學》(The Mind Possessed: A Physiology of Possession, Mysticism and Faith Healing,1971)

儘管形式變了,古代宗教儀式、藝術節慶和世代相傳的靈性習俗之間的共通之處其實依然可以在現代文化中看見。薩甘特注意到古代儀式和披頭四演唱會、伍德斯托克音樂節以及其它與“流行樂團”有關的大眾文化之間存在著某種相似性,那就是它們都會讓人們陷入一種集體歇斯底里和狂喜的狀態:

“這些舞者幾乎已非常接近催眠狀態,在長時間、高強度的重複且單調的舞蹈結束後,他們現在正處於一種非常容易接受暗示的狀態。這使他們看起來簡直就像是跟著長時間又跳又唱後的披頭四或其它‘流行樂團’的歌迷。”

——同上,p.118

薩甘特和赫胥黎等人都將“搖滾”演唱會與狄奧尼索斯的酒神節上的狂歡舞蹈和歇斯底里進行了比較。如同赫胥黎在他的一次演講中指出,會去參加古代酒神祭和薩甘特研究的那些儀式的一般是平時就過著困苦生活的人,他們大部分的時間都活在某種宛如奴隸般的束縛中,因此這些儀式和狂歡節就提供了他們一種抒發或“宣洩”的管道。這是通過情感與性格的猛烈而短暫的刺激發生的,且它的效果通常會因為性、藥物、戲劇性和景觀(spectacle)而變得更加強烈。

隨著20世紀的到來,這些古老的魔術也披上了新的形式,尤其是現代的電影工業。

這就是我們這個關於人的故事要開始發生轉折的地方。

掀開帷幕

有人說,一件藝術品的故事其實就是它背後的創作者的故事。近來由於情報機構、娛樂工業複合體和現代藝術世界之間的關係被陸續曝光,人們開始對發生在好萊塢幕後的魔術秀越來越感興趣。

出於我們的目的,我們可以將20、21世紀的那些流行故事中呈現出來的新形象視為被投射在“大銀幕”和好萊塢的現代洞穴牆壁上的皮影。這些產業以及與之相關的線上串流平台推出了許多“好電影”,它們的故事、對話、情節與角色塑造皆十分引人入勝——幾乎完全遵循著亞里斯多德在《詩學》中提出的形式規則。然而,這些電影究竟呈現出了什麼形象,或它們如何描繪不同的主題與形象,以及它們是否在某種程度上塑造了人們的想像力,卻是一個很少被提及的話題。或許是因為這種影響既深遠又難以衡量?雖說這已超出本文的範圍,但我們可以注意到,不同時代的電影總是以不同的微妙程度傳遞著不同的訊息,無論它是文化的、哲學的還是政治的。今天,有很多倍受歡迎的Youtube頻道就是專門在解讀電影的魔力,好萊塢歷史學家與學者傑伊・戴爾(Jay Dyer)就是其中之一。

有一種巧妙而隱蔽的催眠技巧經常出現在這些虛構創作中,它就是“促發”(priming)。比如讓觀眾沉浸在故事角色的經歷中就是一種促發,它可以產生類似解離(dissociation)的效果:使一個或一群人透過電影中的角色彷彿親身經歷了片中的情節或故事。如今,一個巨大的促發工業複合體正在邀請人們定期從他們的生活中解離,轉而沉浸在各種幻想和反烏托邦的未來。

但每個人都知道,電影終究是虛構的。

舉例來說,在最近上映的《不可能的任務:致命清算》中,一個失控的人工智慧控制了全世界。它將眾人玩弄於股掌之間,設計出一個又一個局中局。沒有人能確定誰或什麼是真實的,一切都存在多種可能性,但每個人又不得不參與其中,他們認為只有“智體”能夠回答這些問題。

聽起來是不是有種莫名的熟悉?

在高潮迭起的劇情中,電影一直在反覆強調一個主旨與咒語:沒有什麼是真實的。現實的真相到是什麼沒有人搞得清楚;觀眾只能將他們的理性交給無所不知的人工智慧。我們在這裡看到了現代催眠技巧的一個應用,它可以在不知不覺間將訊息或命令植入人們的潛意識。這項技巧的原理就是要引發著名催眠師、NLP的發明人之一理查德・班德勒(Richard Bandler)所說的“柔性混亂”(gentle confusion)狀態。

通過以一種混亂卻巧妙的方式來一時間塞入太多細節,使意識開始不堪重負,然後潛意識就會被打開並準備好接收新的“訊息”。簡而言之:一個具體的訊息往往是夾雜在一連串雜亂無章的語句之中。

班德勒將這種技巧稱作“堆疊現實”(stacking realities),它最常見的形式就是說一個故事裡的故事,而這個故事裡又有另一個故事。說話者或敘述者可能上一秒還在暗示一件事,下一秒卻又在暗示另一件事,甚至它們會完全相反(班德勒舉的一個例子是“不要在意藍色”)。說話者也許會一下談論這個,一下又談論那個。正常的意識根本無法分辨自己現在在聽的到底是哪一個故事,但透過適當的“嵌套”和“排序”,聽眾實際上已經接收到了一組他們可以無意識地去執行的指令。

正如班德勒在他的《催眠改變指南》(Guide to Trance-formation)中寫道:

“一旦通過這些認知層次後,就可以開始嵌入你希望客戶之後會執行的指令。這裡可以使用任何語言模型,不過最推薦的還是米爾頓的‘引用模型’(Quotes Pattern),當然還有本書介紹過的各種技巧。有的客戶可能會特別容易進入狀態——甚至是忘記指令的內容。但是,他的感受和行為依然會發生明顯的自發改變。”(Bandler, p.173-174)

在這一點上,值得注意的是,班德勒本人是曾參與CIA臭名昭彰的MK-Ultra計畫的人類學家、社會學家格雷戈里・貝特森(Gregory Bateson)的學生。

除了代表CIA在門洛帕克退伍軍人醫院使用LSD來對彈震症與創傷症候群患者進行實驗之外,貝特森還曾在加州大學聖克魯斯分校任教,就是他鼓勵班德勒進行催眠研究,並將其進一步發展成一套完整、正式的系統。在約翰・葛林德(John Grinder,他也是班德勒在聖克魯斯的導師)的幫助下,神經語言程式學(NLP)誕生了,如今這門學問已經被徹底吸收並融入到西方的現代公共傳播、娛樂業以及“心靈啟發”(self-help)文化中。

但我們有點離題了。

毫不令人意外的是,相同的催眠技巧與敘事結構也以一種非常有趣的方式出現在了《不可能的任務》中,它們與今天常見的那些關於人工智慧將會如何影響人類決策的討論有著驚人而奇怪的相似之處。

讓我們以世界經濟論壇(WEF)的先知尤瓦爾・哈拉瑞(Yuval Hariri)和史蒂芬・荷伯(Stephen Colbert)最近在《史蒂芬・荷伯深夜秀》上的這段對話為例。

“哈拉瑞向觀眾解釋說,縱觀歷史,過去的人們總是知道他們該教給下一代什麼,例如農耕、建築、打仗,等等。

隨著科技日新月異,今天的人們反而不知道該教給他們的子孫什麼,才能讓他們準備好面對陌生的世界。

荷伯半開玩笑地問說:‘既然現在已經有了人工智慧,還用得著我們教年輕人什麼嗎?’

‘這是個好問題,’哈拉瑞立刻回答道,並補充說:‘人工智慧現在還處於嬰兒期。我們還沒有見識到任何東西。’

然而,雖然哈拉瑞警告公眾應該為人工智慧即將接管一切做好準備,但當荷伯宣稱他已經迫不及待要讓‘機器’來‘告訴我們該怎麼做’時,哈拉瑞的態度卻變了。

這位自稱是超人類主義者的人似乎並不願意這麼輕易就向‘機器’投降。

‘很多人都擔憂,’荷伯在談到人工智慧在未來的角色時表示。‘我倒是並不怎麼擔憂人工智慧。我認為它有一些積極的方面。我的意思是,從古至今我們已經看夠了人類是如何把一切搞得一團亂。所以,我一點也不排斥讓那些有同情心和遠見的人設計的機器來代替我們做出決策。我已經準備好讓機器來告訴我該做什麼了,你呢?’

‘我不盡然同意你的觀點,’哈拉瑞說。‘把權力交給我們不了解的事物是很危險的。’

荷伯試圖辯稱人工智慧說到底也是人類的延伸,當哈拉瑞堅持‘不,它們不是’的時候,他拒絕接受這一點。

‘是的,它們是。’荷伯反駁說。‘我們製造了它們,它們就是我們。’

這位WEF的顧問的回答是,人類創造了人工智慧沒錯,但它是‘有史以來第一個能夠在沒有人類監督的情況下自行思考與行動的技術’。

‘我們製造了它們,但現在它們可以不需要我們。’他說。

‘關於人工智慧有一點最重要的是,它是有史以來第一個可以自行做出決策並提出新的想法的技術。’”

人類的未來將被人工智慧接管嗎?這是電影、現實,或僅僅是許多最新流行的“科幻”故事背後的魔術師們做出的預測性編程(predictive programming)?

只要具備基礎的催眠知識,就能理解“虛構”的故事是如何被用來催眠觀眾或誘導“改變狀態”,而它需要的僅僅是正確的暗示,或要求某人想像一幅特定的畫面。透過讓觀眾自行將情景演繹一遍,他們就會運用自己的想像力去排演——當然,這總是被偽裝成是一種娛樂。

真正的問題是:當我們要求觀眾去想像一個與他們多年來,甚至幾十年來一直被灌輸的截然不同的未來時,會發生什麼?一種不同的,可能更健康、更真實的未來是什麼,或應該是什麼模樣?

這就是電影的“魔力”開始變得清晰起來的地方。

雖然魔術師和他們的行業還是嚴守著這個秘密,但就算把他們的魔咒書、隱藏在咒語中的結構全部攤開在光天化日之下,已經入戲太深的觀眾也很難看清真相。

這只是小說

科幻小說可以說是20世紀的好萊塢最主要的“洞穴皮影”。通過科幻作品,魔術師們創造了一座嶄新、雄偉的圖像萬神殿。最令人震驚的是,這些巫師中的許多人都跟軍事情報機構及其它相關的單位有密切的聯繫。

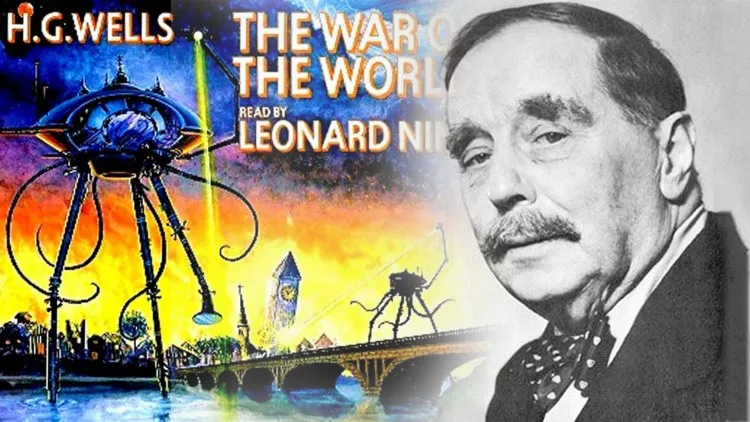

以現代科幻小說之父H.G・威爾斯(H.G. Wells)為例,他是20世紀最直言不諱提倡世界政府、人口控制和全球優生學計畫的人之一。作家兼文學評論家約翰・凱瑞(John Carey)曾在他的《知識分子和大眾:文學知識分子的傲慢與偏見,1880−1939》(The Intellectuals and the Masses: Pride and Prejudice Among the Literary Intelligentsia, 1880-1939)中談到威爾斯說:

“在他的非虛構類作品中,威爾斯一直努力在思索避免未來的大災難與控制世界人口的方法。在他看來,最主要的問題是有太多低端人口,例如《當沉睡者醒來時》(When the Sleeper Wakes)中的那些生活在地底下的人類。他在1901年出版的《預言》(Anticipations)中,他想像在未來世界各地都出現了‘粗鄙、無助而貧困的烏合之眾’,他們隨著鐵路系統到處流竄,這是工業化不可避免的結果,就像健康的有機體必然會產生一些廢物。對於這些‘無用的大眾’,他用‘深淵居民’(People of the Abyss)來稱呼他們,他預言說:‘只有敢於最果斷地淘汰、教育、絕育、出口或清除這些深淵居民的國家,才能夠在未來持續繁榮昌盛。”(Carey, p.123)

這就是現代科幻小說之父。

威爾斯恰好也是費邊社的成員與英國文學知識界的精英人物,他的同志包括了伯特蘭.羅素、蕭伯納、D.H・勞倫斯和許多受歡迎的作家。這些人皆十分推崇全球優生學、世界政府和建立一種現代的自由主義帝國秩序,或者用威爾斯的話說是“自由法西斯主義”。從《世界大戰》、《時間機器》、《莫羅博士島》到《解放世界》,威爾斯一直在預言與重新想像人類的未來。威爾斯不斷以其豐富的想像力演繹著各種不同的場景。舉例來說,在《時間機器》中,威爾斯描述了一個人類演化成兩個不同種族的世界,野蠻的莫洛克人生活在地下洞穴裡,從事辛苦的生產活動,懶惰而高貴的埃洛伊人則在地表享受著奢靡安逸的生活。在《月球上最早的人類》中,威爾斯展示了一個先進的種族,他們的進化程度是如此之高,以至於他們可以配合不同殖民地的需要隨意改變自己的身體,從有延伸的骨骼或長著觸角的人,到頂著一顆碩大腦袋的人,“好似一顆裝滿知識的大果凍在左搖右晃”。

他的虛構和非虛構作品背後都有一個共通的思想,那就是人類應該接受一種科學祭司階級的統治,他們將建立一個世界性的優生學宗教與世界政府,以有選擇性地培養下一代人類。有時,不受控制的繁殖會引發大災難,例如《普羅博士島》;有時,他的“虛構”作品中的發明會導致人類差點滅亡,並為世界政府鋪平道路,例如《解放世界》;無論如何,威爾斯每一次都是用“虛構”作為幌子來激發人們的想像力,然後提供給他們一種新的世界觀。

異鄉異客

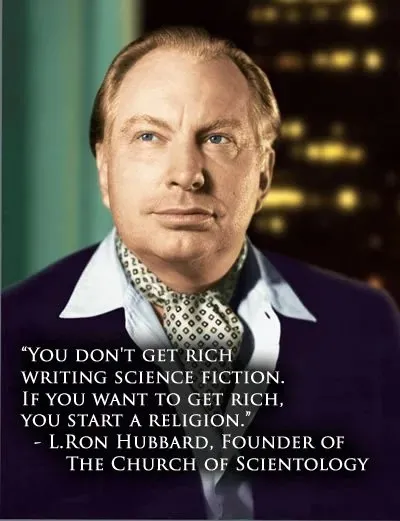

現在,假如你發現自從威爾斯時代以來的許多最受歡迎、最具前瞻性的科幻故事皆是源自於一個隱蔽的路西法崇拜者團體的話,你會作何感想?讓我們將目光轉向法蘭克・赫伯特(Frank Herbert)、L・羅恩・賀伯特(L. Ron Hubbard)和羅伯特・海萊因(Robert Heinlein)。

《新共和國》(New Republic)曾在一篇題為〈查爾斯・曼森的科幻迷夢:羅恩・賀伯特與羅伯特・海萊因如何啟發一代殺人魔邪教〉(Charles Manson’s Science Fiction Roots: How L. Ron Hubbard and Robert Heinlein Influenced a Murderous Cult)的文章中指出,科幻作品在歷史上產生的影響往往比小說所能想像的還要更加離奇。讓我們從一個最臭名昭彰的事件開始說起:

“1963年,當查爾斯・曼森在華盛頓州麥克尼爾島聯邦監獄服刑時,他從幾個囚犯那裡認識了兩本書:羅伯特・海萊因的科幻小說《異鄉異客》(1961)和羅恩・賀伯特的心靈啟發指南《戴尼提:現代心靈健康科學》(1950)。海萊因的小說講述了一個出生在火星的救世主,他宣揚自由戀愛並建立了一個宗教,其追隨者要在儀式中互相分享飲水與深刻地去感同身受彼此(被稱為“grokking”)。賀伯特的這本號稱不是虛構的作品介紹了一種能夠清除心靈中的自毀傾向的治療技巧,它就是賀伯特後來創立的宗教−山達基教的基礎。”

作為一個孤立的案件,我們完全有理由將這種影響視為巧合。然而,事實證明,赫伯特、海萊因和賀伯特都曾為同一家科幻雜誌《驚奇科幻》(Astounding Science-Fiction)撰稿。約翰・坎貝爾(John Campbell)是這份雜誌的編輯,他的中篇小說《誰去那裡?》(Who Goes There?)後來被改編成電影《極地詭變》(The Thing),它描述了一個具有變形能力、嗜殺成性的外星生物,其可以輕易變成任何人或生物的模樣,導致被困在南極研究站的一行人開始互相猜忌、自相殘殺。所以,這些作家到底想要表達什麼?

正如《新共和國》那篇文章的作者解釋說:

“事實是,在這些‘硬核科幻’的表面下隱藏著一個共通的主題,那就是神秘的超脫(mystical transcendence),它們是關於透過太空時代的科技來實現宗教承諾的想像。坎貝爾的作家們,不只是海萊因和賀伯特,還有著有《沙丘》的法蘭克・赫伯特,他們都創造了一種結合科技的超脫之路。”

這篇文章接著講述了本人其實是一個文盲的查爾斯・曼森的奇妙人生,他不管做什麼最後都會回到監獄,可是就是這樣一個人卻很不可思議地建立了屬於自己的家庭,也就是惡名昭彰的“曼森家族”(The Family):

“曼森通過一種強調共同紐帶的原則將他的家人緊緊團結在一起:他們是一家人,要分享一切,包括愛。曼森的宗教是一個從許多不同的來源東拼西湊出來的縫合怪。《紐約時報》曾指出,曼森的哲學是‘山達基教、嬉皮士反威權主義、披頭四的歌詞、《啟示錄》和希特勒的著作的詭異結合’。但它同時也有著濃厚的科幻色彩。《異鄉異客》為曼森家族提供了儀式(分享飲水)、術語(‘grokking’)與對超脫的承諾(曼森的追隨者相信,他們會像海萊因小說中的主角一樣獲得神秘的力量)。他們幻想用心靈戰勝物質也很明顯是參考自戴尼提的宣傳話術。”

這仍然可能只是巧合,但海萊因本人也很享受於踐行自己筆下的自由性愛宗教:

“海萊因與詩人、劇本編輯萊斯琳(Leslyn)維持著一段開放式婚姻。他有一個怪癖,就是喜歡慫恿自己身邊的男性友人去把萊斯琳當成他們的情人。賀伯特甚至曾驚嘆說,海萊因‘幾乎是在逼著我把他老婆睡了。’對海萊因而言,分享妻子的身體是證明男性情誼的最好方式,也是他在《異鄉異客》中描述的集體性交的靈感來源,並有助於他想像自己筆下的宗教成員們是如何凝聚彼此之間的向心力。

賀伯特和海萊因都對超自然現象很感興趣。他們與火箭科學家傑克・帕森斯(Jack Parsons)一起研究過神秘主義者阿萊斯特・克勞利(Aleister Crowley)的教義,甚至是親自嘗試黑魔法。”

一如海萊因或曼森,賀伯特也喜歡培養自己的狂熱追隨者。據他的兒子透露,賀伯特甚至相信自己是路西法的投胎轉世。戴尼提是山達基這個後來支配好萊塢的邪教的基礎,它可以說是最原始的“心靈啟發”指南,據說其提供了幫助人類達到完全的自我實現(self-actualized)的方法。

無論是像湯姆・克魯斯這樣完全接受這一套洗腦的人在電影裡大顯身手,還是像賀伯特那樣創立自己的宗教以幫助人們實現他們隱藏的“人類潛能”,抑或是像瑪麗亞・阿布拉莫維奇(Marina Abramovic)一樣用假嬰兒血作畫、在牆上寫下精神烹飪(spirit cooking)的食譜以挑戰人類認知與行為藝術的“極限”,“心靈啟發”世界的核心就是要改變原來那個完整、健康且快樂的人類形象。從很多方面來說,“心靈啟發”運動就像是特洛伊木馬,西方文明正在它的唆使下重新塑造與定位自己,人們不再相信自己擁有與上帝相同的形象,反而沉淪於對自我的徹底崇拜,除了實現個人的絕對意志之外,再沒有任何更高的自然法則。

一點也不令人訝異的是,《新共和國》的文章聲稱海萊因和賀伯特是一對很好的朋友:

“海萊因和賀伯特是在1939年第一次見面,他們兩人一見如故,海萊因告訴他的妻子萊斯琳,賀伯特‘完完全全就是我們的人’(威廉・帕特森〔William Patterson〕亦在他的兩卷海萊因傳記中描述了他們兩人的友誼)。他們都是多產的作家,為《驚奇科幻》貢獻了大量傑作,在約翰・坎貝爾這位編輯的帶領下,這家雜誌在科幻小說世界掀起了一場革命。”

賀伯特和海萊因兩人皆為美國海軍的退役軍官,並且他們都經常出入東方神聖騎士團(Ordo Templi Orientis)充滿撒旦教色彩的阿加佩會館(Agape Lodge),該會館曾一度是由“野獸先生”阿萊斯特・克勞利親自領導。

不幸但卻不意外的是,就像賀伯特一樣,海萊因的許多虛構幻想都變成了現實:

“海萊因的意思是《異鄉異客》只是一部戲謔之作,是對宗教的諷刺。賀伯特將科幻小說變成宗教,海萊因則是試圖將宗教變成科幻小說。但許多讀者把這一切看得太認真了。1969年3月,在里約熱內盧的一個電影節上,海萊因認識了一位名叫莎朗・塔特(Sharon Tate)的美麗女演員。幾個月後,她被一個受海萊因的小說啟發的邪教殘忍殺害。”

《驚奇科幻》至少有兩位不同的作家都抱持著本質上相同的路西法式未來主義倫理觀。從“自由之愛”到“心靈啟發”,科幻小說成為了傳播這種新精神的巧妙手段,這種精神旨在培育一種大膽、無畏、自我實現的新人類,他們已經準備好要釋放自己更深層次、過去一直被隱藏的“人類潛能”。

這個《驚奇科幻》三劍客的最後一位不是別人,正是《沙丘》系列的作者,直到2024年它的改編電影都還在推出。法蘭克・赫伯特毫無疑問是一位才華洋溢的說書人,他的一位粉絲曾將《沙丘》寄給J.R.R・托爾金,想要知道他會怎麼評價這本小說。托爾金的回覆是這樣的:

“一個仍在從事寫作工作的作家永遠不可能公正地評價另一位作家,至少我是這麼認為。事實上,我個人非常不喜歡《沙丘》,在這種不幸的情況下,對另一位作家保持沉默並拒絕發表評論才是最好且最公正的選擇...您是希望我歸還這本書,因為我已經有一本了,還是希望就把它留在我這裡?”

也許托爾金從赫伯特在“小說”裡呈現出的關於人類更深層次潛能的看法中看見了一些不好的東西。無論如何,赫伯特、海萊因和賀伯特都對人性提出了各自的看法,但這些看法又能夠彼此互補,並通過充滿娛樂性、動作性的故事而變得膾炙人口。

截至目前為止,我們正在講述的故事已經夠奇怪了,但它還會變得越來越奇怪。既然如此,何必止步於此呢?在《峽谷異景》(Weird Scenes Inside the Canyon)一書中,大衛・麥高恩描述了“和平與愛”世代是如何從桂冠街區(Laurel Canyon)誕生的過程,而它也以一種比小說還要更離奇的方式與我們的故事產生了連結:

“桂冠街區的另一位著名的居民是科幻作家羅伯特・海萊因,他的住址是觀景山大道的8775號。與故事中的其他許多人一樣,海萊因畢業於印第安納波利斯美國海軍學院,並曾擔任海軍軍官。他在退役後成為了一名成功的作家。儘管從任何標準來看,他都是一個不折不扣的右派分子,但他的作品卻受到了嬉皮士們的熱烈歡迎。

順道一提,如果上面這段簡短的傳記聽起來有些耳熟,這可能是因為它與你們想必都聽過的一位名叫L・羅恩・賀伯特的人的人生軌跡幾乎完全相同。

《異鄉異客》是海萊因最出名的作品,桂冠街區的許多人都同意這本小說的影響力再怎麼強調也不為過。埃迪・桑德斯(Ed Sanders)在《曼森家族》(The Family)中寫道,正是這本書‘為曼森家族提供了理論基礎。’查爾斯在向他的信眾講話時經常引述《異鄉異客》中的措辭,他把他的第一個兒子取叫瓦倫丁・邁克爾・曼森(Valentine Michael Manson),就是為了紀念這本小說的主角。”

與賀伯特同為退役海軍軍官的海萊因住在一座秘密軍事設施(裡面還有多個電影製片廠)−觀景山實驗室(Lookout Mountain Laboratory)附近,從那裡可以直接俯瞰整個桂冠街區,後來的花之子(flower children)就是從這條街區誕生的。直到今天,外界對於這個十分低調時觀景山實驗室仍然所知甚少。

但多虧了麥高恩,我們現在至少知道:

“後來被稱為觀景山實驗室的這個地方最初是被規劃為一個堅固的防空中心。這座實驗室興建於1941年,它座落在現在的仙境公園大道旁的一處佔地領英畝半的偏僻土地上,顯得非常不起眼,周圍還設有通電的圍欄。到了1947年,該設施已幾乎成為一家電影製片廠。事實上,它曾聲稱自己是世界上唯一一間獨立的電視製片廠。這個秘密製片廠佔地十萬平方英尺,其中攝影棚、放映室、特效實驗室、剪輯室、動畫室和十七個全溫控制的電影膠卷檔案室一應俱全。它還有直升機停機坪和防空洞。

這間製片廠製作過大約一萬九千部並未對外發行的電影,比好萊塢所有電影公司加起來都還要多(要我說,桂冠街區才是名副其實的‘世界電影之都’)。根據官方說法,該設施是由美國空軍負責管理,除了協助處理美國原子能委員會拍攝的原子彈和核彈試驗錄像之外,並無其它任何邪惡的行為。然而,它顯然有能力做到不僅僅是製作電影這麼簡單的事情而已。有證據顯示,觀景山實驗室擁有一個先進的研發部門,其掌握著最前沿的膠卷技術。像3D效果等先進技術最初就是在這座位於桂冠街區的實驗室發明的。約翰・福特(John Ford)、詹姆斯・史都華(Jimmy Sewart)、霍華德・霍克斯(Howard Hawks)、隆納・雷根、賓・克羅斯比(Bing Crosby)、華特・迪士尼、赫達・霍珀(Hedda Hopper)還有瑪麗蓮・夢露都曾在該製片廠參與過未公開的項目。他們似乎從未對任何人透露過自己在那間秘密製片廠裡的經歷。”(p.55-56)

麥高恩接著列舉了幾位受海萊因等人的“自由之愛”啟發並致力於宣揚這些訊息的搖滾−嬉皮界的元老級人物,包括大衛・克羅斯比(David Crosby)和法蘭克・扎帕(Frank Zappa),他們都是狂熱的右派分子且同樣出身自政治或軍人世家,結果就是這樣的兩個人帶領嬉皮士這群花之子們進入了性、毒品與搖滾的時代。至於《異鄉異客》,它依舊繼續啟發著一代又一代的熱情愛好者,它曾被不止一個樂團用作歌名,例如鐵娘子(Iron Maiden)和三十秒上火星(Thirty Seconds to Mars)。

後者的經典歌曲中充滿著令人難忘的曼森式歌詞:

“我的仇敵

我會向魔鬼一樣狠操你

與生俱來的暴力

美麗又邪惡

我是幽靈,你是天使

並無不同

徒留歲月的痕跡

迷失在白日夢中

你看到什麼了?

如果你看到了耶穌

那就跪下。”

問題來了:如果這些故事(或歌曲)的目的是為了傳達某種被以“小說”與“娛樂”的魔法面紗包裹起來的、關於人類的特殊觀點,那麼今天還有多少藝術作品是以類似的方式或出於類似的目的被使用呢?

結語:打破魔咒

自古以來,形象與故事一直是確保對一個社會和文化進行長久控制或影響的關鍵。如果沒有人為地去影響和控制想像力,那麼遲會有更好、更有意義的故事(與更好的演說者)出現並取而代之。

我們可以做一個簡單的思想實驗:各位讀者不妨試著回想一下,有多久沒有一部知名的電影曾對美軍或英美情報八爪魚的真實面貌和運作方式進行露骨的描寫(還是說這會違反國家安全利益呢?)。或者我們可以捫心自問:有多少人能夠在想像未來的時候,腦海裡不會浮現現代巫師與薩滿們不斷推出的反烏托邦科幻片、末日災難片和預測性編程中的畫面,他們的咒語現在已經滲透了電影、電視、音樂乃至全球串流媒體平台(毫無疑問,這是在某些機構的幫助下實現的)。

當然,這一切都不是什麼新鮮事。擺脫那些令人眼花撩亂的形象,並去找出真正有意義的形象需要時間。這就是為什麼柏拉圖早在他那個時代就已經在強調正確的模仿在詩歌及其姐妹藝術中的重要性,而不該僅僅將它們當成譁眾取寵的景觀或才藝表演,否則它們就會迷惑人們(或社會),使他們開始相信、效仿甚至是成為景觀本身的一部分。

真相確實比小說還要更離奇。但或許小說也是另一種意義上的真相?或許哪怕是最具欺騙性的皮影也隱藏著某種等待被揭開的真相或秘密?從荷馬的《伊利亞德》、《伊索寓言》到基督的寓言,真正崇高的故事始終是為了追求美與真理之間的神聖關係而存在——讓正確的模仿不再只是一種神聖的喜悅,而更是一種神聖的責任。

因此,我們這個故事真正的意義應該是,我們既不該忘記詩歌及其姐妹藝術對我們的吸引力,也不該低估試圖模仿它們的魔術師對我們施加的魅惑。就像柏拉圖一樣,我們也許非常喜歡一本小說、電影或故事,但我們必須時刻提防它們幕後的魔術師,否則他們就會擅自為我們創造現實。如果我們還想記得,我們的世界和身而為人的意義是如何比最聰明的魔術師所變出來的東西還要更有趣、更複雜也更真實的話,那就更是如此了。

所以,我們必須小心謹慎,以免我們最終演錯了電影,或是錯過了魔術師、薩滿和巫師不願意讓我們看見的現實。確實,現代的魔法經常會阻礙我們去看清真實,好在人類歷史上最偉大的那些故事總會一而再、再而三地說出真相。

有意思 迷離妄惘的世界

回覆刪除這個世界需要重新聆聽Owen Barfield和C.S. Lewis的聲音😤

刪除謝謝文章分享, 很喜歡逛你的圖書館。尤其那本我看了二回。

回覆刪除也看了。

謝謝您。

歷代秘教 (看了二回)

回覆刪除拯救外表:偶像崇拜研究 (看了一回)

聽到你這麼說我很開心🥰

刪除《拯救表象》是我至今翻譯過最喜歡的一本書!

「羅素、蕭伯納、D.H・勞倫斯和許多受歡迎的作家。這些人皆十分推崇全球優生學、世界政府和建立一種現代的自由主義帝國秩序.....」

回覆刪除他3個應該不是了