https://www.newdawnmagazine.com/articles/exploring-the-shamanism-alien-abduction-connection-part-2

BY BILL CHALKER

將這兩種類型的體驗——薩滿經驗與外星人綁架——進行比較是很有啟發性的。民俗學家T.E・布拉德博士(Dr T.E. Bullard)曾列出過幾個經常出現在UFO綁架事件中的典型元素:

- 被擄

- 體檢(包括樣本採集、生殖系統檢查、在被綁架者體內植入小型裝置以及摘除器官)

- 會談(被綁架者與綁架者的交流)

- 巡遊

- 異界之旅

- 神顯(被綁架者產生宗教體驗或聲稱獲得神靈的啟示)

- 返回

邁克爾・哈納(Michael Harner)、霍爾格・卡爾維特(Holger Kalweit)及其他人則列出了一些薩滿經驗中的常見元素:

- 被選中或被擄獲

- 啟蒙體驗(包括植入某種人工製品、摘除器官)

- “魔法飛翔”,包括通過“升天之旅”前往另一個世界與神話中的人物或靈體進行交談

- 返回

現在讓我們來整理一下。摘除器官通常不會是人們預期在當代外星人綁架事件中聽見的事情,但令人訝異的是,這種事情確實偶有發生。

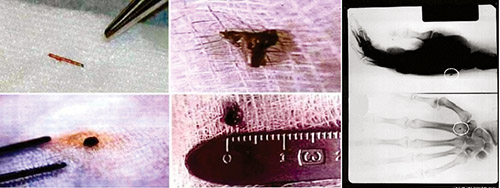

這兩種經驗都包含了某種人工製品被植入體內的情節。在薩滿經驗中通常是水晶。在外星人綁架事件中是“植入物”,而升天之旅在兩種類型的經驗中都很常見。

甚至連在薩滿經驗中常常出現的“其它世界”——地底世界或海底世界——偶爾也會出現在外星人綁架事件中。

另一樁奇怪綁架事件的受害者菲利貝托・卡德納斯(Filiberto Cardenas)聲稱他被三個類人實體帶去一片海灘,外星人在那裡對一塊岩石動了手腳,它打開後露出了一條隧道,然後“他們‘咻一下地’就來到了海底。”這種通往地下世界的隧道也曾出現在驚人的安德里森事件中,它後來被UFO研究人員雷蒙德・福勒(Raymond Fowler)寫成了書。

動物也經常客串在這兩種類型的經驗裡面。牠們在薩滿體驗中往往是以“力量動物”或“靈性盟友”的身份出現,雪莉・尼科爾森(Shirley Nicholson)在《薩滿教》(Shamanism)中引述讓・阿赫特伯格(Jean Achterberg)的話指出:“鹿與薩滿教的儀式有著十分深厚的聯繫。在西伯利亞,薩滿會讓馴鹿一起服用毒繩傘以進行飛升之旅...人們相信靈鹿會在沿途留下仙紐〔peyote buttons,可以理解為致幻植物的種子或果實——譯註〕來引導薩滿...甚至早在史前時代,根據我們在洞穴與人工製品上面發現的以人與鹿為主題的薩滿教藝術可以知道,鹿在那時就已被認為具有療癒的能力。”按照哈納的說法,除了鹿之外,薩滿也會利用鳥、魚、狼、熊及其他動物的力量。

在外星人綁架事件中,動物經常是外星人用來偽裝自己的“屏障記憶”(screen memories),比如巴德・霍普金斯(Budd Hopkins)就在他的《消失的時間》(Missing Time)裡面提到了維吉妮亞・霍頓(Virginia Horton)在法國的森林中遇見了一隻會說話的鹿!貓頭鷹和狼都經常出現在惠特利・史崔伯(Whitley Strieber)的書中,他講述了巴里・馬多克(Barry Maddock)的案例,後者“看見一隻巨大的灰色貓頭鷹,眼睛又大又黑”出現在他的臥室裡。接著這隻貓頭鷹把馬多克帶進了“一間巨大的拱形空間,它使他想起了悉尼歌劇院。牠在那裡變成了一隻天堂鳥。”同樣的,安德里森事件的當事人貝蒂・安德里森(Betty Andreasson)在她的綁架經驗中遇到了一隻鳳凰。近年來,資深調查人員麥可・克萊蘭(Mike Clelland)亦以此為題撰寫了《信使:貓頭鷹、共時性與UFO綁架事件》(The Messengers: Owls, Synchronicity and the UFO Abductee,2015)和《信使的故事:貓頭鷹、UFO與更深層次的現實》(Stories from the Messengers: Accounts of Owls, UFOs and a Deeper Reality,2020)。

內維爾・德魯里(Nevill Drury,1947−2013)探討了薩滿教與當代西方神秘主義之間的聯繫。他在《靈視之旅》(Vision Quest,1984)中講述了自己是如何在1980年11月維多利亞州舉辦的一場超個人心理學會議上認識了邁克爾・哈納博士,並在後者的指導下開始學習薩滿技巧。他在他的薩滿之旅中看見了隧道、水晶宮殿、鳳凰,以及許多看起來像聖徒的人物。對他來說,“薩滿之旅,是一種非常真實且私密的旅程,而它所通往的神聖之地...就是我們的內在。”

薩滿體驗與外星人綁架事件中同樣不乏與性/生殖有關的元素。在薩滿體驗中,我們會有“靈魂婚禮”和“靈魂之子”——這是薩滿與靈體之間的聯姻。霍爾格・卡爾維特在《夢紀元&內在世界》(Dreamtime and Inner Space)裡敘述了一個非常有趣的故事,有一個“女薩滿”(與一個靈體)在靈界生下了一個孩子,“他會在晚上把孩子帶來給她哺乳,他總是趁著其他人都已經熟睡時才過來。村裡的人都聽見了孩子的哭聲,唯獨她的家人卻都睡得跟死了似得。”我們可以將這些故事與巴德・霍普金斯在《入侵者》(Intruders)中分享的案例進行比較——在這些案例中也都出現了卵子採樣、嬰兒展示以及照顧嬰兒的情節!

薩滿教、外星人綁架&治癒疾病

最後,外星人綁架事件與薩滿體驗還有一個重要的共通點——那就是治癒疾病。

在蓋瑞・杜爾(Gary Doore)主編的《薩滿之道:療癒、個人成長與激發潛力》(Shaman’s Path: Healing, Personal Growth and Empowerment)中,史丹利・克里普納(Stanley Krippner)寫道:“薩滿是世界上最早的醫治者,最早的問診師、最早的心理治療師...而且薩滿教的治療方法與當代的行為療法、化學療法、解夢、家庭治療、催眠療法、環境療法還有心理劇治療(psychodrama)有很多相似之處。很顯然,薩滿、心理治療師和醫生的共通點遠比人們所以為的還要多得多。然而,對薩滿而言,最重要的其實應該是精神層面的治療,而當代的醫生和心理治療師卻往往忽略了這一點。”

史坦尼斯拉夫・格羅夫(Stanislav Grof)的“全息療法”(Holotropic Therapy)和邁克爾・哈納(Michael Harner)的“薩滿諮商”(Shamanic Counselling)都是融入了薩滿技巧的現代治療方法。其實很多這樣的“近距離接觸”療法,雖然它們有的效果令人商榷,都與早期的外星人綁架事件有著千絲萬縷的聯繫。

舉一個最經典的外星人綁架事件——貝蒂&巴尼・希爾夫婦——來說,正如1966年的暢銷書《未完的旅程》(The Interrupted Journey)所述,波士頓的精神病學家本傑明・西蒙博士(Dr Benjamin Simon)試圖查明這對夫婦產生創傷症候群的原因,於是他運用催眠療法,最終成功還原了他們遭遇綁架的過程並幫助他們釋放了壓力。在催眠狀態下重新敘述被綁架的經歷,對這對夫婦產生了十分積極的心理調適與宣洩作用。所以,採取心理治療來處理外星人綁架事件的益處是顯而易見的。

如今有越來越多的專業健康人士開始研究外星人綁架事件,這無疑有助於促進那些受害者與研究人員的互動。例如,紐約精神病學家莉瑪・萊博博士(Dr Rima Laibow)一直在與巴德・霍普金斯合作,她處理過的個案有一半屬於她所說的“雙重受害者”。這些人不僅有被外星人綁架,甚至還有兒時被虐待的經歷。有些研究人員認為這就可以解釋為什麼他們會有那些綁架經歷,它們其實兒時受虐經歷的“屏障記憶”。萊博博士並不認同這種解釋,並指出受害者的敘述往往具有一致性、許多案例有實物證據、很多綁架經歷都是在催眠狀態下才出現(“這並不符合屏障記憶的通常表現方式”),以及即使是“未受虐待者”也有這樣的綁架經歷。

此外,她還發現在一些案例中,“在回溯完綁架經歷後,治療的效果會連帶影響到個案身上的其它沒有被觸及的問題:早年的身體和/或性虐。”對綁架經歷的回溯往往會順帶促使個案開始重新評估與積極調適自己的受虐記憶。有時一些生理症狀可以因此獲得解決,這是十分正面的治療結果。

萊博博士在《國際UFO報導者》(International UFO Reporter)上發表的一篇文章中總結說:“我們還需要進行更多研究,我們應該正視那些在現實生活中有此類經驗的患者,而不是對他們不聞不問,因為這是一個緊迫的公共衛生問題(無論我們如何理解這種現實)。”萊博博士後來因為捲入了其它超出本文範圍的爭議而漸漸淡出了這個領域。

巴德・霍普金斯曾在《入侵者》中評論說,這些複雜的綁架事件往往會造成長期的心理影響。他說:“雖然可能會產生一些相似的後遺症,但外星人綁架受害者與單一創傷經歷者,例如車禍或暴力搶劫受害者仍不太一樣。通常每隔一段時間,一股可怕的、侵入性的‘秘密生活’感就會襲上他們心頭,如此持續多年...他們會感到恐懼、驚慌、無助、深刻的徬徨和失落,還有身體上——甚至是性方面——的無力感,以及其它各式各樣的症狀,總之他們對自己究竟是什麼人,究竟屬於哪裡產生深深的困惑。這是一種可怕的自我懷疑感,是對一個人的理智的懷疑。”

被綁架者在起初多半不會願意張揚自己的遭遇。事實上,大多數人都會因此陷入極大的恐懼。與其說他們是對新世界滿懷夢想的探索者,倒不如說他們只是單純的暴力受害者。他們被自己的經歷深深困擾,大多數人都會努力想要為此找到解釋。可是,他們面對的卻往往是膚淺又冷嘲熱諷的媒體,以及對這些爭議一無所知的公眾。不可避免地,無知的大眾對他們的反應不是恥笑就是否定——“他們一定是神經病”。考慮到現況的嚴重程度,這實在是非常不明智的態度。顯然有某種事情正在發生。儘管有些人堅持這應該是屬於反常心理學(anomalistic psychology)的研究範圍,但其他人卻不這麼認為。

另闢蹊徑

對外星人綁架與薩滿體驗的全面研究也可能會在另一個方向上帶來巨大的突破。

惠特利・史崔伯曾主張薩滿教是“古早的人類為了解釋這種(外星人綁架)現象而留下的殘餘”。或許,答案其實正好相反?薩滿體驗的當事人似乎對他們所身處的現實有很強的控制力。外星人綁架的受害者則通常對他們身處的離奇“現實”毫無辦法。所以這可以說是同一種現象的兩種極端。也許我們今天的文化已經在某種程度上失去了過往其它文化和世代曾擁有的能力?

對於被綁架者或經歷者來說,或許可以透過某種“通過禮儀”(rites of passage)來幫助他們理解與調適自己的經歷。他們有些人會建立能夠互相扶持的共同體,也有些人選擇“離群索居”以避免任何聯繫。還有的人成為了活動家,他們試圖為自己的經歷發聲,以反抗或遠離那些無法理解或接受他們的外人。未來又會有怎樣的變化仍有待觀察。

外星人綁架仍然有可能只是人類的莫名怪癖使然——也就是說,這些經歷可能實際上是源自於我們社會中的無聊惡作劇者、容易上當的傻瓜,或是某些不見於主流的特立獨行者,但它們也有可能是真的關乎著某種不尋常的東西。

面對問題的複雜性,我們必須保持開放的心態,同時不忘秉持懷疑的精神,直到我們終於有足夠的資訊可以確定到底發生了什麼。近幾十年來,已經有越來越多聰明且具有專業背景的人士開始前仆後繼地投入對外星人綁架之謎的研究。有這些經歷的人同樣也以他們迷人的親身遭遇為我們理解這些現象做出了貢獻。

我們既不應該讓堅信外星人存在的狂熱者過分誇大這些人,也不該任由他們遭受懷疑論者的嘲笑。相反的,我們應該幫助他們面對自己的經歷,無論它最終是會被證明純屬子虛烏有,還是真有別的什麼。只有時間才能證明最後的答案是否會使我們對人類的心靈或UFO現象有更多的理解。或許兩者皆是?

萬吉納

當神聖的藝術與UFO互相交錯時,這又是一個非常引人入勝的主題。這種交錯有時會以相當不尋常的方式出現,它們儘管充滿爭議,但卻具有豐富的潛在含義。

我曾在2005年出版的《外星人的頭髮》(Hair of the Alien)一書中寫道:“對這位女士來說,與她所遭遇的生物(惠特利・史崔伯在他的《接觸》〔Communion〕大獲成功後收到了大量讀者的來信,其中就包括她的自白,史崔伯曾稱其為“迄今為止對灰人最寫實的描述”)最接近的形象就是萬吉納(Wandjina)——也就是澳洲原住民令人印象深刻的岩畫,上面描繪了露出黑色眼睛但沒有嘴巴的人物形象。”

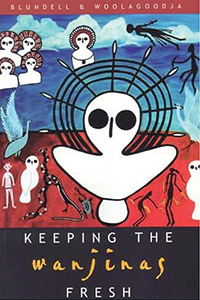

萬吉納的形象曾在大衛・莫瓦利亞雷(David Mowaljarlai)和尤塔・馬爾尼奇(Jutta Malnic)合著的《幽羅、幽羅:萬物之生》(Yorro Yorro: Everything Standing Up Alive)、瓦爾達・布倫德爾(Valda Blundell)和唐尼・伍拉古德賈(Donny Woolagoodja)合著的《萬吉納之影》(Keeping the Wanjinas Fresh)等作品中有過十分美麗的演繹,它甚至還出現在了2000年悉尼奧運會的開幕式上。

這些驚人的共鳴實在令人難忘。我很慶幸能在大衛・莫瓦利亞雷於1997年去世的前一年在約翰・梅克(John Mack)和史蒂芬・勞森(Stephen Larsen,合著有《約瑟夫・坎伯:心靈之火》〔Joseph Campbell: A Fire in the Mind〕)陪同下認識了他。唐尼・伍拉古德賈則在他的自傳《尋夢之旅》(Yornadaiyan Woolagoodja)中講述了他探索萬吉納這個形象的精彩故事。

《萬吉納之影》不只收錄了各種萬吉納岩畫,而且它還記錄了一個通過“觸碰”這些古老的岩畫以及賦予它們更多新的“現代”意義來使萬吉納繼續“生生不息”的傳統,在當地原住民的心中,萬吉納代表著“神聖生命力的永恆顯現...以及萬物的超自然祖先”。唐尼・伍拉古德賈就是從他的父親山姆・伍拉古德賈那裡繼承了這個傳統。

根據這本書的說法,最初是“萬吉納建立了他們的人類後代如今所生活的各個國家,同時他們還制定了指導人們日常生活的律法。萬吉納的蹤影遍佈在各地的岩畫藝術,即使在艱苦的殖民時期,萬吉納依然是支撐山姆及其族人的力量源泉。哪怕在沃羅拉人(Worrora)陷入顛沛流離之時,萬吉納也仍繼續在夢中指引他們。”還有:“在夜空中就可以看見萬吉納的身影,銀河就是他們的化身。雲和水也是他們的化身...山姆曾經告訴(布倫德爾),萬吉納是‘從雲層中降臨的’。‘那是他們的家,’他說:‘他們從甘霖中而來。’人類‘生於陽光’,萬吉納則‘生於黑暗’。”

在2000年的悉尼奧運會開幕式,來自世界各地的觀眾一同見證了萬吉納的形象屹立在大地之上。這場非凡的盛宴背後也少不了像唐尼這樣的傳統藝術家的貢獻。除了收錄當代的萬吉納藝術創作之外,這本書最重要的地方在於它介紹了當地原住民中只有備選中的少數人才能夠繼承的傳統。“雖然大部分的萬吉納都失去了嘴巴,但他們依然能夠在夢中指引人們。”在唐尼看來,近來的這些萬吉納藝術所反映出的看似“新穎”的風格,實際上全都是來自拉萊(Lalai,即“太初的創世紀元”或稱“夢紀元”——這是一種永恆意義上的生命宇宙論〔living cosmology〕)的啟示。唐尼解釋說:“每當我要開始作畫時,我就會追隨我的夢境。”

那些主張萬吉納是“外星人”曾經造訪地球的證據的人都應該好好看看這些作品。在這方面,我始終是一個謹慎的旅人。在我的網站(www.theozfiles.com)和我以前的書《OZ檔案——澳大利亞的UFO故事》(The OZ Files - the Australian UFO story)中,我說過:

“原住民的傳統和傳說也提供了與異常空中現象有關的素材。當然,在分析這些素材時,應該意識到這些敘述都具有著歷史學與人類學的性質,而不應對其進行過度解讀。在原住民的神話中有‘天空居民’的概念,其中最值得一提的莫過於萬吉納。萬吉納既被保存在迷人的口述傳統中,也可見於散落在澳洲北部金伯利地區的大量岩畫。從原始共同神話的本土化到略顯天真的‘遠古太空人’理論,人們對於這些岩畫有著各式各樣的解釋。然而,最令人著迷的是,原住民實際上習慣將萬吉納視為‘雲中精靈’。事實上,這些別緻的岩畫是十分有邏輯地在展示人類的形象與雲的形象。這種既擬人又保有‘雲’的特徵的雙重性在原始文化中相當普遍,並且在《出埃及記》裡也有有趣的對照。雖然這種思路似乎暗示了某種更高級的‘天空居民’曾經影響過原始社會的文化,但我需要指出,不同神話之間的比較固然引人入勝,它們或許訴說著類似的情感,但這一切終究仍屬於揣測的範圍。”

這些揣測都需要以那些將萬吉納視為主要“宗教”焦點的傳統為立足點,否則的話就是白白浪費了這麼多關於這些非凡生物的口頭傳統和岩畫知識,而且也是對延續至今的古老傳統的不尊重。

第四層意義

還有一本非常引人深思的書是在2006年出版,它就是卡爾−埃里克・斯韋比教授(Karl-Erik Sveiby,他是知識管理〔Knowledge Management〕領域的專家)和特克斯・斯庫特普(Tex Skuthorpe,恩洪加巴拉人〔Nhunggabarra〕的文化保育者)合著的《幽微的步伐:揭開世界上最古老民族的隱藏智慧》(Treading Lightly: The Hidden Wisdom of the World's Oldest People),這本書訴說了“一場獨一無二的傳統原住民生活與文化探秘之旅,並為建立可持續發展組織、社區以及生態提出了一個可行的構想。這對今天的世界來說無疑是一個令人振奮的消息。”

2004年,斯韋比教授主動聯繫了研究人員史蒂夫・沃爾特斯(Steve Walters)和我,徵求我們對他在那年4月的新南威爾斯州布爾克(Bourke)附近的奧克利斯山(Mount Oxley)拍攝到的奇怪影像的看法,當時他的夥伴特克斯・斯庫特普也在場。卡爾−埃里克在他的書中展示了這張不尋常的照片,他認為它可能捕捉到了那個經常以第四層意義的形式出現在原住民故事中的元素——精神世界。有一個非常迷人的原住民故事是關於恩洪加巴拉人追尋鮮花的旅程,這個故事也解釋了為什麼奧克斯利斯山會成為原住民祭司(wiringins)和萬物之主拜亞密(Baiame)之間的薩滿接觸之地。

奧克利斯山現在已成為我十分喜愛的地方。我在2003年9月造訪過它,這座山是如此的迷人,而且它還有許多關於奇怪現象的神秘傳說。多虧L・朗洛・帕克(K.Langloh Parker)在19世紀90年代末努力收集記錄下這些原住民故事,我現在才能夠讀到這個關於鮮花的傳說。

看著這個故事是如何被當地的文化保育者特克斯・斯庫特普重新演繹,還有他是如何通過那些美妙的畫作來解讀故事中的“第四層”意義,實在是令人激動不已。

雖然對於卡爾−埃里克拍下的照片或許終究會有一個平淡無奇的解釋(例如濕氣凝結效應),但考慮到他和特克斯合著的那本書的背景,這依然很有意思。我當然無意貶低《幽微的步伐》的中心思想,因為它作為古代文化與現代知識管理理論之間的有力交匯點,有著十分重大的意義。

“第四層意義”(它需要通過“幽微的步伐”,即薩滿的精神之旅才能領會)與“第四類接觸”這兩個概念或許存在著某種值得探討的共鳴——這是我一直在思考的問題。同時《幽微的步伐》還探討了很多深刻而重要的道理,這些都是我們的現代文化應該學習的。

接觸事件在亞洲遍地開花

我曾在2005年和2006年前往泰國與中國旅行,探索亞洲的UFO接觸經驗以及可以支持我提出的“外星人DNA典範”(alien DNA paradigm)概念的證據,甚至是更多印證薩滿體驗與外星人綁架事件之間的確有某種聯繫的證據。那時我特別關注一些遺傳學方面的研究,因為我在《外星人的頭髮》一書中調查的物證樣本呈現出了一種具有不尋常性質的罕見亞洲蒙古人種基因序列,這種基因似乎與一個少數民族,即拉祜族有關,他們生活在中國南部的雲南省,以及與該地區直接接壤的鄰近區域——泰國北部、緬甸和老撾。雲南和泰國提供了我豐富的研究素材,特別是因為UFO不尋常的發光現象在這兩個地區都經常出現。

拉祜族社會中的薩滿元素很可能與那些異常發光現象和UFO有某種聯繫。安東尼・沃克博士(Dr Anthony Walker)厚達九百零七頁的拉祜族研究巨著《功德與千年:拉祜族的儀式生活的常規與危機》(Merit and the Millennium: Routine and Crisis in the Ritual Lives of the Lahu People)中提到了一個十分耐人尋味的拉祜族薩滿式接觸經驗,當事人卡努(Ca Nu)宣稱他被天空居民/靈體造訪,並從他們那裡獲得了一塊上面寫有銘文的神秘發光石頭。他還聲稱自己看到奇怪的“洞”形物體穿過太陽,以及形跡詭異的“星星”。卡努自認從這場經歷領悟了某種靈性預言,這不只在薩滿傳說,而且在許多接觸與綁架事件中都很常見。

1986年,中國異議作家馬建在雲南南部的拉祜族地區遇見了一個光球。當時他才剛從拘留中逃出,並試圖在險峻的地勢中找到一條安全的出路。忽然間,“黑暗裡亮起了一道光,那既不是炬火也不是燭火,更不是在風中飄搖的螢火蟲。它簡直像來自另一個世界。那道光從溪水中浮起,一路飄過樹林,最後定格在十公尺外的樹梢上,並慢慢下降到我視線的高度...我小心翼翼地繼續往前走,那光球竟在後頭跟著我穿過樹叢,然後一路引著我走了二十公里,直到太陽終於升起。”

他在他的書《紅塵》(Red Dust)中記述了這段經歷。我是在2003年的悉尼作家節上認識馬建。他向我保證,這個故事絕不是對當代中國社會疏離的文學隱喻。相反的,他是真的看見了一個西瓜大小的光球。瀾滄江(湄公河)附近的拉祜族地區同樣也有一種被稱為納那(Nana)光球的奇怪現象。我曾在2006年親眼目睹過從湄公河裡跑出來的納迦光球,經過一番調查後,我可以肯定這絕不是當地人為了吸引遊客而故意製造的惡作劇。

昆明UFO學會的楊正(Yang Zheng)曾分享過一個他這輩子聽過“最戲劇性的案例”,那是發生在2006年1月(即我訪問雲南的一個月後),雲南省鎮沅縣的彝族、哈尼族和拉祜族自治區有數千名村民目睹了七個白色的半球形物體懸浮在一名當地的共產黨幹部的房子上將近兩個小時。這些物體似乎在不斷改變形狀。由於這是一個小村莊,消息很快就傳開了,許多村民都聞風趕來一睹奇景。他們想追上它們,但UFO不久後就消失了。我在那件事發生的幾個星期前才造訪過拉祜族自治區。

所有這些似乎都有力地證實了外星人DNA典範,以及薩滿體驗與外星人綁架事件之間的聯繫是一個不應該被忽視的研究方向。

____________________

比爾・喬克(Bill Chalker)是一位擁有化學研究背景的著名UFO研究人員。他撰寫過大量探討UFO主題的文章,並著有《OZ檔案——澳大利亞的UFO故事》(The OZ Files - the Australian UFO story,1996)、《外星人的頭髮》(Hair of the Alien)、《UFO與政府》(UFOs and Government,2012)。詳見他的部落格:theozfiles.blogspot.com.。

沒有留言:

張貼留言