https://www.unz.com/runz/american-pravda-jews-and-nazis/

By RON UNZ

以色列領袖與納粹德國

大約三十五年前,我一如往常每天早上坐在大學宿舍裡閱讀《紐約時報》,然後我的注意力被一篇關於充滿爭議的以色列新科總理伊扎克・沙米爾(Yitzhak Shamir)的勁爆文章給吸引了。

在那段早已逝去的日子裡,“灰色女士”*還是一份全黑白的印刷物,且它不像今日的報章雜誌那樣盡是些饒舌歌手的大幅彩色照片或關於減肥技巧的冗長文章塞版面,那時它對中東局勢的深入報導也遠勝今天。差不多在一年前,沙米爾的前任梅納赫姆・貝京(Menacham Begin)才因為放任他的國防部長艾里爾・夏隆(Ariel Sharon)下令入侵黎巴嫩與圍困貝魯特,接著又在薩布拉和夏蒂拉的難民營大肆屠殺巴勒斯坦婦孺而激怒了全世界,同時也惹得美國政府非常不高興。貝京最終不得不為此下台,他的外交部長沙米爾接替了他的位置。

____________________

*《紐約時報》的暱稱——譯註

在他出乎所有人意料的1977年大選勝選之前,貝京基本上以一個沒人願意支持的右派分子的身份在政壇打滾了數十年,沙米爾這個人則更加極端,美國媒體經常報導他是如何在20世紀40年代參與各種震驚世人的暗殺與恐怖攻擊,這讓他看起來就像是一個毋庸置疑的大壞蛋。

考慮到沙米爾血腥斑斑的過往,照理說我不應該還會再對他的新聞感到吃驚,但我確實被自己現在讀到的報導嚇了一跳。原來,在20世紀30年代末,沙米爾和他的猶太復國主義者同夥就已經成為了義大利法西斯分子和德國納粹分子的忠實崇拜者,甚至在二次大戰爆發後,他們還分別在1940年和1941年數次嘗試接觸墨索里尼和德國領導人,請求讓他們在巴勒斯坦與軸心國陣營並肩作戰,對當地的英軍展開襲擊與諜報行動,然後再一起分享希特勒勝利後的政治果實。

當然《紐約時報》本來就對沙米爾沒有什麼好臉色,但我想就是他們也不可能完全憑空編造出如此驚人的故事。撇開其它不談,那篇文章還大量摘錄了沙米爾寫給墨索里尼的信,他在信中嚴厲抨擊了英國和法國在他眼中“腐朽不堪”的民主制度,並向這位領袖保證這種荒唐的政治制度在他渴望於巴勒斯坦建立的極權猶太附庸國中絕不會有任何容身之處。

礙於當時的德國和義大利都正忙於處理更大的地緣政治問題,而且沙米爾的猶太復國主義派系本身又羽翼未豐,這些努力似乎都沒有收穫什麼成效。但是,一個猶太國家的現任總理在早年居然是納粹崇拜者,這件事實在是令人感到難以置信,它完全顛覆了我一直以來被教育的觀念。

最有意思的是,沙米爾的這段親近軸心國的過去被曝光似乎也並未對他在以色列社會的政治地位產生多大的動搖。任何被發現曾在二次大戰期間與納粹德國眉來眼去的美國政治家通常都很難全身而退,這一點就是在英國、法國或其它大部分西方國家也是一樣。但是,儘管以色列媒體確實有些尷尬,特別是這個令人震驚的故事還成為了國際頭條,可是大多數的以色列人似乎都對此無動於衷,結果沙米爾又繼續執政了一年,接著更成功連任成為1986-1992年的以色列總理。看來,以色列猶太人對納粹德國的看法似乎跟大多數美國人,更不用說是大多數美國猶太人所以為的完全不同。

約莫在同一時間,以色列對納粹的這種反常態度的第二個例子也引起了我的注意。1983年,經常被譽為以色列最偉大小說家的阿摩司・奧茲(Amoz Oz)出版了《在以色列這片地》(In the Land of Israel)並收穫熱烈好評。這本書收錄了對以色列社會中各種族群的長篇訪談,其中有溫和的也有極端的,甚至還有生活在以色列的巴勒斯坦人的心聲。

在這些意識形態光譜中,篇幅最短但引起最廣泛議論的是一位態度強硬的政治人物,雖然是匿名受訪,但一般認為這個人十有八九就是艾里爾・夏隆,因為對他的個人細節與外貌描述都可以印證這一猜測。這位受訪者在一開始就提到最近有一個著名的以色列自由派學者痛斥與他志同道合的同志們都是“猶太納粹”,但他非但沒有拒絕這個標籤,反而還欣然接受它。因此,這些人在公開討論中都被戲稱是“猶太納粹”。

他的欣然接受一點也不奇怪,因為他非常痛快地主張應該屠殺數百萬以色列的敵人,還有征服鄰國土地並驅逐當地人口來擴張以色列的疆土,甚至如果這引起鄰國的強烈反抗,就要用核武器消滅他們。他語出驚人表示以色列和猶太人基本上都太軟弱且溫良了,他們需要再次成為征服者好贏得全世界的敬畏,這樣的言論實在不怎麼中聽但絕對令人恐懼。在他看來,不久前發生在薩布拉和夏蒂拉的巴勒斯坦婦孺慘案根本算不上什麼,他計較的反而是兇手竟然是以色列的基督教長槍黨盟友,而不是以色列士兵。

今天,政客脫口而出過激的言論並不是什麼新鮮事,而匿名受訪顯然會讓許多人更願意暢所欲言。但誰能想像一個美國或其它西方國家的公眾人物敢公然說出這樣的話,更遑論是政客?光是唐納・川普有時會在凌晨兩點發布一些言辭粗魯又錯字連篇的侮辱性言論,就足以讓美國媒體表現得像天要塌下來了。鑒於他的政府就像篩子一樣容易漏水,假如他經常向身邊的心腹吹噓自己談笑間就可以使數百萬人灰飛煙滅的話,我們肯定會知道的。單就這件事來說,似乎也沒有證據顯示德國的納粹分子會在私下談論這種事,更不用說是當著記者的面。但以色列的“猶太納粹”則另當別論。

據我所知,美國的公共生活中最後一位公然宣稱自己是“納粹”的稍微有名一點的人物是20世紀60年代的喬治・林肯・洛克威爾(George Lincoln Rockwell),不過他更像是政治表演藝術家而不是真正的政治領袖。哪怕像大衛・杜克(David Duck)這樣被邊緣化的人也會極力否認這樣的指控。但顯然,以色列的政治自有一套規則。

無論如何,夏隆的言論似乎絲毫沒有影響他往後的政治生涯,在因為黎巴嫩慘案而不得不潛伏一段時間後,他最終在2001-2006年做了五年的以色列總理,由於以色列的政治勢力越來越右傾,後來的他甚至常常被指責太過軟弱且容易妥協。

獨裁者時代的猶太復國主義

這麼多年過去了,我偶爾會沒有心存太大希望地嘗試找出《紐約時報》當年關於沙米爾的那篇文章,我對它的印象實在太過深刻,但我一直沒有找到,這要嘛是因為它已被從《紐約時報》的檔案庫中刪除,要嘛就是我的搜索技巧太爛了。但我敢肯定那篇文章一定受到了1983年倫尼・布倫納(Lenni Brenner)出版的《獨裁者時代的猶太復國主義》(Zionism in the Age of the Dictators)影響,他是一個托洛茨基主義者與擁有猶太血統的反猶太復國主義者。我是直到最近才得知了這本書,而它也確實講述了一個非常有趣的故事。

總之,他的論述堪稱無懈可擊,他在那本書出版過了幾年後又發表了一本續補作《五十一條罪狀:與納粹狼狽為奸的猶太復國主義者》(51 Documents: Zionist Collaboration with the Nazis),書中簡單地提供了他的立論採用的所有原始證據的英文翻譯,讓感興趣的人們可以直接閱讀並得出自己的結論。

除了別的,布倫納舉出了大量證據表明後來由以色列總理貝京領導的規模更大、更主流的右派猶太復國主義派系在20世紀30年代那時幾乎是直接被當成法西斯主義運動,而這並不只是因為它公然對墨索里尼的義大利政權表達熱烈地仰慕之情。

這在那段時期甚至算不上是什麼不可告人的秘密,因為巴勒斯坦的一家主流報紙會定期刊登某位意識形態領袖的專欄,它的名字就叫《法西斯日記》。在一次重要的國際猶太復國主義會議上,弗拉基米爾・賈鮑京斯基(Vladimir Jabotinsky)還帶著他的褐衫隊支持者入場,即使會議主席曾明確告知禁止人們身穿制服入場,以免引起騷亂,後來他的派系也很快失勢,最終在整個呈現傘狀的猶太復國主義組織中失去了容身之處。導致這一結局的主要原因是該派系的兩名成員刺殺了巴勒斯坦的重要猶太復國主義活動家海姆・阿爾羅索羅夫(Chaim Arlosoroff),結果他們不只被英國警方緝捕,還激起了其他勢力的廣泛敵意。

事實上,右派的猶太復國主義派系往往更傾向利用暗殺、恐怖攻擊及其它說穿了就是犯罪的手段來達到目的。舉例來說,沙米爾在1943年安排手下刺殺了他的派系競爭對手,一年後又因為一起銀行劫案而越獄,並造成無辜的旁觀者遇害,他還堅稱自己的所作所為都是為了保護猶太復國主義最高領袖、未來的以色列開國總理本・古里安(Ben-Gurion)的性命。

沙米爾和他的派系毫無疑問將這種行事作風延續到了20世紀40年代,他們成功暗殺了英國的中東事務大臣莫恩勳爵(Lord Moyne)和國聯的和平談判代表福爾克・伯納多特伯爵(Count Folke Bernadotte),不過他們試圖刺殺美國總統杜魯門和英國外交部長歐內斯特・貝文(Ernest Bevin)的企圖卻沒有得逞,他們甚至討論過要除掉邱吉爾,當然這只停留在紙上談兵的階段。他們的組織是最早使用汽車炸彈及其它針對平民的爆炸性攻擊的恐怖分子,比任何阿拉伯人或穆斯林都要早;貝京規模更大、更“溫和”的猶太復國主義派系幹的事也半斤八兩。從這個角度來說,沙米爾後來會成為1955-1965年的摩薩德暗殺行動首腦也就不令人意外了。所以,假如摩薩德真的有參與暗殺甘迺迪總統的計畫的話,他很可能也沒有置身事外。

20世紀30年代的納粹-猶太復國主義經濟同盟

布倫納的書2014年的平裝版封面展示了納粹德國當初為了紀念其與猶太復國主義勢力締結的同盟而鑄造的徽章,徽章的正面是大衛之星,背面是卍字符。但奇怪的是,這個徽章實際上與沙米爾的小派系在二次大戰期間試圖與納粹締結軍事同盟的失敗嘗試毫無關係。

雖然德國人基本上沒將這個小派系放在眼裡,但由本・古里安領導的另一個規模與影響力皆完全不可同日而語的主流猶太復國主義派系則完全是另一回事。在20世紀30年代的大部分時間裡,猶太復國主義者都出於明顯的共同利益而與納粹德國建立起了重要的經濟合作關係。畢竟,希特勒視只佔德國1%人口的猶太人如仇寇,如果能把他們趕到中東當然是最好的選擇。與此同時,猶太復國主義者的目標也幾乎相同,要在巴勒斯坦建立他們的新民族國家既需要大量的猶太移民,也需要猶太人的投資。

希特勒在1933年被任命為總理後,全世界憤怒的猶太人迅速對德國發起了經濟抵制,這也造就了倫敦的《每日快報》那篇著名的頭條新聞〈猶太人向德國宣戰〉。猶太人的政治與經濟影響力不管在那時還是現在都一樣驚人,而因為大蕭條而一蹶不振的德國急需擴大出口,因此對德國市場的大規模抵制無疑是在使情況雪上加霜。

但這反而為猶太復國主義團體提供了一個千載難逢的機會,他們可以幫助德國人打破貿易禁運,作為回報他們要求德國以優惠的條件向巴勒斯坦出口商品與開放移民。這個《哈瓦拉協議》(Ha’avara)或稱《轉運協議》一在1933年的猶太復國主義大會上被提出,立刻就激怒了許多猶太人和猶太復國主義者,並造成嚴重的分裂與內鬨。但這筆經濟交易確實很划算,令人無法拒絕,因此它就這樣持續了下去。

這項納粹-猶太復國主義協議對促成以色列建國的重要性再怎麼強調都不為過。根據布倫納引用1974年《猶太邊疆》(Jewish Frontier)的一項分析指出,從1933-1939年有超過60%的對猶太巴勒斯坦國的投資是來自納粹德國。大蕭條使得其它地方的猶太人很難再繼續出錢出力,因此布倫納很合理地認為,要是沒有希特勒提供的財政支持,那個才剛剛建成、弱小又不堪一擊的猶太殖民地恐怕早就死在襁褓中了。

這個結論引出了一個十分誘人的假設。當我第一次在網路上接觸到《哈瓦拉協議》的相關資料時,其中有一個評論者半開玩笑地表示,如果當初希特勒贏得了戰爭,現在以色列肯定會為他建造雕像,他會成為世界各地猶太人心目中的外邦人英雄。在歷經將近兩千年的流亡苦難後,是他向巴勒斯坦猶太人重建家園伸出了最重要的援手。

這個看似誇張的反事實想像或許並不像我們以為的那麼荒謬。我們必須明白,我們今天對現實歷史的認知完全是由媒體塑造的,而媒體又是由戰爭的勝利者及其盟友控制的,令人尷尬的細節往往會被刻意隱瞞,不讓公眾知道。不可否認,希特勒在他出版於1924年的《我的奮鬥》中對猶太人表達了非常明確的敵意與仇視,尤其是對那些來自東歐的猶太移民,但當我在高中讀到這本書時,我有點驚訝地發現反猶主張似乎並不是他最關心的問題。

況且,就在幾年前,英國首相邱吉爾等知名人物也接連被曝出他們私底下是多麼歧視與厭惡猶太人,邱吉爾認為整個布爾什維克基本上就是一群暴虐的猶太罪犯。在阿爾伯特・林德曼(Albert Lindemann)的《以掃之淚》(Esau’s Tears)中,我更吃驚地發現原來連大名鼎鼎的《貝爾福宣言》的作者也非常討厭猶太人,要知道這項宣言可以說是猶太復國主義的立國之本,他之所以同意這個宣言的一個動機很可能是想要藉此將猶太人通通逐出英國。

在鞏固自己的權力後,希特勒立刻取締了德國的各種政治組織,現在只有納粹黨和納粹標誌可以合法出現。但德國猶太人卻是一個特殊的例外,德國當地的猶太復國主義政黨人仍被允許合法活動,甚至上街遊行,他們的制服與旗幟都可以公開示人。希特勒統治下的德國對出版物有嚴格的審查,唯獨猶太復國主義的報紙能在所有報攤和街角免費發放。這就像是在傳達一個訊號,即納粹黨是德國99%選民的唯一歸宿,猶太復國主義政黨則將扮演同樣的角色,只不過他們是為少數猶太選民服務。

1934年,猶太復國主義領導人邀請一位重要的黨衛軍軍官來到巴勒斯坦的猶太人定居點進行為期六個月的訪問,他回國後對蒸蒸日上的猶太復國主義事業讚不絕口,這趟考察後來更在戈培爾手下的黨報《突擊報》(Der Angriff)上變成總共十二篇的大型連載,標題是〈一位納粹黨黨員在巴勒斯坦的見聞〉。

在他20世紀20年代就猶太布爾什維克的活動所發表的充滿憤怒的評論中,邱吉爾曾直言猶太復國主義與布爾什維克主義之間的對立正象徵著歐洲猶太人的靈魂之戰,只有猶太復國主義的勝利才能保證將來猶太人和外邦人的和睦共處。根據現有的證據,至少截至20世紀30年代中旬,希特勒及其他許多納粹領導人也都秉持著相同的看法。

在那個年代,對流散各地的猶太人的敵意有時反而會出現在相當出人意料之外的地方。在沙米爾和納粹充滿爭議的關係登上頭條後,布倫納整理的史料又成為了愛德華・莫蒂默(Edward Mortimer)的一篇非常重要的文章的依據,後者是《倫敦時報》的中東問題專家,布倫納的書的2014年版摘錄了幾段莫蒂默在1984年2月11日的《泰唔士報》上發表的文章內容:

“請問,是誰在1912年3月告訴柏林的聽眾‘每個國家都不應該接納太多猶太移民,除非她想吃壞自己的肚子,而德國現在已經有太多的猶太人’?

不,這個人不是阿道夫・希特勒,而是哈伊姆・魏茨曼(Chaim Weizmann),即後來世界猶太復國主義組織的主席、以色列的第一任總統。

你又可以在哪裡找到下面這段最初寫於1917年,卻要到1936年才被發表出來的話:‘猶太人絕不是一種正常、自然的人類,不管在身體還是精神上都不是。當他作為社會中的個體時,他會抗拒一切社會義務的約束,他眼裡根本沒有所謂的秩序與紀律’?

答案不是《衝鋒報》,而是猶太復國主義青年組織-青年衛士(Hashomer Hatzair)的社刊。

正如上面引用的聲明所說明的,猶太復國主義本身就在鼓勵與利用流散猶太人的自我仇恨。它背後的心態是這樣的:只要還有猶太人生活在以色列的土地之外,反猶主義便永遠不會停止,甚至在某種意義上是合理的。

確實,只有最極端的猶太復國主義者才會在1941年主動請纓為德國作戰,要建立‘一個民族主義、極權主義且享有歷史法理的猶太國家,同時維持與德國締結的一切條約。’不幸的是,這正是現任以色列總理當年加入的組織。”

一個非常令人不安的事實是,《我的奮鬥》中的那些對於流散猶太人的刻薄言辭與猶太復國主義的創始人及其後來的領袖所說的話其實沒有什麼不同,所以這兩種意識形態會互相合作倒也不是那麼令人驚訝。

然而,令人不安的事實不止如此。莫蒂默在《紐約時報》工作了十九年,尤其在最後那十年裡他更是該報社的頭號中東問題專家與寫手。但就在他寫出那篇包含了那些有爭議的引文的文章後的隔年他就被革職了,導致他的職業生涯嘎然而止,這也許只是巧合,也可能不是。

同樣具有諷刺意味的還有阿道夫・艾希曼(Adolf Eichmann),他大概是今天最廣為人知的納粹戰犯之一,他在戰後的20世紀60年代遭到以色列特務抓捕,隨後被作為戰犯公開審理與處決。好巧不巧,艾希曼生前曾經是猶太復國主義聯盟中的重要納粹支持者,在與猶太復國主義領袖們密切合作的那些年,他甚至學習了希伯來語並在某種程度上成為了親閃米特主義者。

布倫納是他自己的意識形態和信仰的俘虜,他毫無質疑地接受了自己從小到大被灌輸的歷史敘述。對於艾希曼明明在20世紀30年代後期還是猶太復國主義者的好朋友,卻突然在40年代初搖身一變變成歐洲猶太人的劊子手,毫無顧忌地對猶太人犯下滔天大罪,他似乎一點也不覺得這其中有哪裡奇怪,而以色列人後來也因此公正地處死了艾希曼。

一個人當然有可能發生這樣的轉變,但我還是覺得這很不可思議。一個更加憤世嫉俗的觀察者可能會注意到這是一個奇怪的巧合,以色列人如此努力緝捕並處死的著名納粹分子居然曾經是他們最親密的政治盟友和合作者。艾希曼在德國戰敗後逃往阿根廷,在那裡隱姓埋名生活了好幾年,直到20世紀50年代中旬他的名字才因為他過去的一個猶太復國主義夥伴的爭議而被重新提起,當時那個人已是以色列的一位備受尊敬的官員,但卻被曝出他以前是納粹合作者,後來他在一場著名的審判中被宣告無罪,可是最後卻遭到沙米爾派的前成員刺殺身亡。

在以色列的那場爭議發生後,據說艾希曼曾接受一位荷蘭記者的長時間個人採訪,儘管當時沒有發表,但或許消息還是流傳了開來。這時以色列才剛建國沒幾年,不管在政治還是經濟上都非常脆弱,亟須美國及全世界猶太支持者的幫助。因此他們曾經與納粹同謀的事實是一個必須被徹底隱瞞的秘密,否則它恐會造成災難性的後果。

根據後來在《生活》雜誌上以上下兩集分開刊載的採訪全文,艾希曼似乎沒有直接提到20世紀30年代納粹與猶太復國主義狼狽為奸這件事。但以色列的領導人們肯定會覺得與其夜長夢多不如直接下手,所以我們可以合理推測,艾希曼是直到那時才突然被列入雖遠必誅名單,最後他在60年代成功落網。他們應該多少動用了一些手段來確保他不會在耶路撒冷受審的時候說出任何不中聽的話,他被關在一個封閉的玻璃隔間是否也有可能是為了方便在他如果開始語出驚人的時候,可以迅速切斷麥克風這樣的考量在呢。總之這些都純屬臆測。但艾希曼在30年代曾是納粹-猶太復國主義聯盟的核心人物這一點卻是毋庸置疑的歷史事實。

不出我們所料,美國壓倒性親以色列的出版業並不急於發行布倫納令人震驚的揭露著作,他聲稱每家出版社都用不同的藉口拒絕代理他的圖書。不過,他最終還是設法在英國找到了一家默默無聞的出版社願意發行,於是他的書在1983年正式上市,最初除了一些刻薄和敷衍的譴責之外沒有引起多少反響,倒是蘇聯的《消息報》(Izvestia)對他的書表現出了興趣,直到他們發現他是一個該死的托洛茨基主義者。

直到沙米爾就任以色列總理時,他才迎來了一波曝光潮,英語世界的巴勒斯坦媒體注意到並開始大力推廣他寫的書。很多英國的馬克思主義者,包括倫敦臭名昭彰的“紅肯”・李文斯頓(“Red Ken”Livingstone)還為他策劃巡迴演講,結果引起一群右派猶太復國主義激進分子前來鬧場,結果反而吸引了主流媒體的關注。不久後,布倫納的驚人發現先是出現在《泰唔士報》上,接著又登上國際媒體。我猜,最開始勾起我興趣的那篇《紐約時報》的文章應該就是在這段時期刊登的。

那些公共關係專家最擅長的就是將爆料的傷害控制到最小的程度,這樣的人在親以色列組織中有很多。就在他那本傑作於1983年出版之前,布倫納忽然發現有一個名叫埃德溫・布萊克(Edwin Black)的年輕親猶太復國主義作家也在撰寫一本類似的書,而且他背後顯然有金主,使他足以僱用一支由五十名研究人員組成的團隊,所以他很快就寫好了那本書。

鑒於納粹與猶太復國主義狼狽為奸這一令人尷尬的話題已經淡出公眾視線差不多五年了,因此這個時間點絕對不是巧合。很可能布倫納在1982年四處爭取出版社為他出書的消息已經傳開,後來他也如願找到英國的一家小型出版社。既然無法阻止這些爆炸性的史料被公開,親以色列團體於是決定反其道而行,也就是乾脆主動來引導這個話題,那些終究紙包不住火的部分可以被披露,但真正敏感的部分絕不能讓世人知道,這整段骯髒的歷史都必須被盡可能地予以美化。

布萊克的《轉運協議》(The Transfer Agreement)雖說比布倫納的書晚一年出版,但卻獲得了更多宣傳和資源支持。出版它的是數一數二的麥克米倫出版社,而它的篇幅更足足有布倫納的兩倍,並得到了不少猶太活動家的鼎力相助,包括西蒙・維森塔爾中心、以色列大屠殺紀念館以及美國猶太人檔案館。順理成章地,它收穫了《新共和國》(The New Republic)和《評論》(Commentary)等有影響力的雜誌的熱烈反響,即便不一定是好評。

公允地說,我應該指出布萊克曾在他的書中的序言提到,他接觸過的每個人幾乎都不贊同他的研究工作,因此多年來他一直在孤軍奮戰。所以這兩本書幾乎同時發行可能純屬巧合。但這種說法卻似乎與那些猶太領袖對他的熱情回應並不一致,我個人更相信布倫納說的布萊克有五十名研究人員在協助他寫書是真的。

由於布萊克和布倫納幾乎是在敘述相同的歷史事件,採納的也是差不多的文獻,因此他們講出來的故事大體上並沒有多少差異。但布萊克謹慎地排除了猶太復國主義與納粹共謀的可能性,更不用說是沙米爾的猶太復國主義派系曾在戰爭爆發後一再嘗試為軸心國陣營作戰,還有其他許多令人尷尬的細節。

假如布萊克的書真的像我猜測得那樣,我想親以色列團體的策略基本上是成功的,他的版本的歷史很快取代了布倫納的版本,只有極端的左派或反猶太復國主義圈子是例外。用Google搜尋書名和作者會發現,布萊克的書獲得了多出八倍的點擊率,他的亞馬遜銷售排名和評論也差不多。最值得注意的是,《維基百科》關於“轉運協議”和“哈瓦拉協議”的條目均未提及布倫納的研究,即便他的書出版的更早,研究的範圍也更廣,而且只有他拿出了堅實的文件證據。舉我自己當例子,我是在幾年前透過一些網站評論得知布萊克的書,然後才知道《哈瓦拉協議》的歷史,那時我才買了他的書。但即便如此,我也是要到不久之前才知道原來布倫納有寫過一本範圍更廣、內容也更精彩的書。

希特勒的猶太士兵

隨著二次大戰的爆發,這種納粹-猶太復國主義合作關係就理所當然地迅速破滅了。由於德國現在正與大英帝國交戰,自然就無法再向英屬巴勒斯坦進行投資。此外,阿拉伯人巴勒斯坦人對猶太移民的敵意已日漸高漲,他們深怕後者總有一天會反客為主,於是德國人不得不在尚不成氣候的猶太復國主義運動和更廣大的中東阿拉伯人與穆斯林的政治支持之間做出抉擇,他們會怎麼選可想而知。猶太復國主義者自己也面臨著類似的抉擇,特別是在德國與義大利政府的形象由於戰時宣轉變得越來越差後,他們也不想讓過去的那段合作關係被拿出來說嘴。

然而,就在同一時間,猶太人與納粹德國的另一種同樣被遺忘已久的聯繫突然又浮出了水面。

就像世界上的大多數人,普通的德國人,無論他們是猶太人還是外邦人,一般都不怎麼關心政治,雖然猶太復國主義長年來都在德國社會中享有特殊地位,但到底有多少普通的德國猶太人會認真看待它仍是一個謎。在那段期間移民到巴勒斯坦的人們更多是迫於經濟壓力或意識形態。但戰爭的到來卻改變了一些事情。

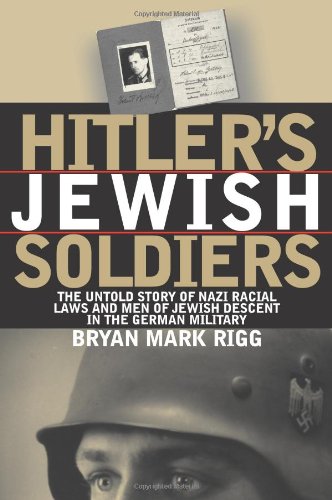

德國政府也必須跟著做出改變。既然要向英法兩大強權挑起世界大戰,更何況後來蘇聯與美國還都加入了這一陣營,這時有些意識形態問題也就不再是優先事項了。幾年前我發現了布萊恩・馬克・里格(Bryan Mark Rigg)在2002年出版的一本非常引人入勝的書,書名叫《希特勒的猶太士兵》(Hitler’s Jewish Soldiers),其內容也顧名思義。這部充滿爭議的歷史著作的功底如何,從眾多學術專家在它的書背推薦和《美國歷史評論》(The American Historical Review)的一位知名學者的大力推薦即可見一斑。

確實,納粹的意識形態以種族為第一考量,並堅持種族純潔是國家凝聚力的關鍵因素。一個人如果有太多非日耳曼血統就會受到懷疑,要是他還有猶太血統,這種懷疑只會變本加厲。但是在與人口和工業資源都數倍於德國的盟軍打仗的節骨眼上,這些意識形態考慮都可以被暫時擱置,里格憑著證據指出,至少有十五萬名半猶太人或有四分之一猶太血統的士兵在第三帝國軍隊中服役,這一比例應該與他們在一般軍齡人口中的比例相差不大。

長久以來已經融入且同化於德國的猶太人一直在城市、富裕且受過良好教育的人口中佔據著相當的比例。因此,毫不奇怪的是這些為希特勒服役的猶太士兵有很多其實是指揮作戰的軍官,而不僅僅是普通的應徵入伍者,至少有十五名將軍和海軍上將是半猶太人,另有十二名高級軍官是四分之一個猶太人。最出名的例子當數赫爾曼・戈林的副手、空軍元帥艾爾哈德・米爾希(Erhard Milch),他對德國空軍的建軍居功厥偉。米爾希的父親是猶太人,並且根據一些不是那麼肯定的說法,他的母親似乎也是猶太人,他的姊姊更嫁給了一名黨衛軍軍官。

誠然,奉行種族至上的黨衛軍理論上有更嚴格的血統標準,哪怕只是一點點的非雅利安人血統也會成為取消成員資格的理由。但即便在這裡,情況有時也會變得複雜,因為一直有傳言稱黨衛軍的二把手萊茵哈特・海德里希實際上有濃厚的猶太血統。里格調查了這一傳言,但並未得出任何確實的結論,雖然他似乎認為足以證實這種說法的間接證據已被其他納粹高層人士用作籌碼來對付海德里希,畢竟後者是第三帝國最有實權的人之一。

更諷刺的是,這些人絕大多數的猶太血統是源自於他們的父親而非母親,因此儘管按照拉比的律法他們不算猶太人,但他們的姓氏卻依然保留了部分的閃米特血統,雖然納粹當局通常會故意忽略這些明顯的事實。這本書的一位學術評論者曾舉出一個比較極端的例子,1939年的一份納粹宣傳報刊曾刊登過一位有著明顯的非雅利安姓氏的士兵“維爾納・戈德堡”(Werner Goldberg)的照片,並配文描述他是“理想的德國士兵”。

這位作者對倖存的猶太混血士兵及其家屬進行了四百多次個人採訪,他們在採訪中經常談到自己在納粹政權下遭遇的各種困難,而這通常會因為他們的上司是怎樣的人而產生差異。其中最常被抱怨的一點是,由於他們的猶太血統,這些人經常被剝奪應有的軍事榮譽或晉升機會。然而,偶爾在有需要的時候,他們也可能會被重新認定為“日耳曼血統”,有了這個身份就等於消除了他們身上的任何污點。

甚至連官方政策都經常顯得自相矛盾和搖擺不定。例如,當希特勒發現有些猶太混血士兵的純猶太人父母受到欺辱時,他還會要求整頓這種情形,要嘛必須保護這些人的父母不被無端欺辱,要嘛就乾脆遣散所有猶太混血士兵,最終他在1940年4月頒布了一項命令,它採取的是後者。然而,這一命令被很多指揮官故意忽視,要不就是被用“你不說,我不問”的方式來予以迴避,所有仍有相當部分的猶太人繼續留在軍中,之後希特勒在1941年7月改變了主意,他發布了一項新令允許被遣散的“有價值的”猶太混血士兵可以重返軍隊擔任軍官,甚至承諾在戰爭結束後所有四分之一血統的猶太人都將被授予純正“日耳曼血統”資格,成為正式的雅利安人。

據說,戈林曾在有人質疑他的部下的猶太血統時憤怒地回應說:“在這裡誰是猶太人由我來決定!”這種態度多少反映出了當時的實際情況是多麼複雜且易變。

有趣的是,里格採訪的許多猶太混血士兵都回憶說,在希特勒上台之前,他們的父母如果選擇異族通婚往往會激起的不是外邦人,而是自家中的猶太人的憤恨不平,這說明即便在已經高度同化的德國,猶太人自古以來的排外傾向也依然十分強烈。

雖然在德國服役的混血猶太士兵難免會遇到各式各樣的欺負與歧視,但那個年代的美軍中的日裔士兵和黑人士兵的處境其實也沒好到哪裡。那時美國的大部分州仍在法律上禁止異族通婚,因此這些群體的混血兒要嘛根本不存在,要嘛來源十分複雜。當日裔美國人被允許離開監禁他們的戰時集中營並參軍報國時,他們幾乎都被劃分在完全與外人隔離的全日裔部隊中,只有軍官仍然是白人。與此同時,黑人被完全禁止參與戰鬥任務,雖然有時他們還是會被勉強抓去擔任支援角色。一個有明顯的非洲、日本或中國血統的美國人可以當上將軍或軍官,然後指揮一群白人士兵的想法在那時簡直是天方夜譚。與希特勒的軍隊唯一不同的地方是,美國人很可能真的天真地以為他們與德國人有什麼不同。

傳統猶太教的種族主義

這一悖論其實並不像人們以為的那麼令人匪夷所思。在歐洲社會除了經濟因素之外,決定社會劃分的幾乎總是宗教、語言和文化而不是種族血統,這種持續一千多年的社會傳統不可能被不過才興起區區六年的國家社會主義意識形態給一掃而空。在過去幾百年裡,一個真誠受洗的猶太人,不管他住在德國還是其它地方,通常都會立刻被接納為與其他任何人一樣的好基督徒。例如,殘暴的西班牙宗教裁判所中最可怕的殺人魔托馬斯・德・托爾克馬達(Tomas de Torquemada)實際上就是出身自一個改宗的猶太人家庭。

種族差異在那時的歐洲幾乎不被認為是什麼重要的問題。特定民族文化中的一些偉大英雄,例如俄羅斯的普希金和法國的大仲馬都有非洲黑人血統,但卻沒有人會因此刁難他們。

相比之下,美國社會從一開始就被種族問題所深深撕裂,其它因素對於通婚和同化的阻力反倒沒那麼大。我看到現在有很多人說,當第三帝國在1935年頒布《紐倫堡法案》限制雅利安人、非雅利安人、部分雅利安人之間的通婚及其它社會活動時,那些草擬法案的專家其實是參考了美國在類似問題上的一些既有法律,這種說法似乎不是空穴來風。按照納粹新頒布的法律,過去的異族婚姻仍能被法律保障,但從今以後猶太人只能和混血猶太人通婚,四分之一猶太人只能和普通雅利安人通婚。這麼做的意圖顯然是要強迫他們同化到德國主流社會,並孤立那些純猶太族群。

最諷刺的是,今天的以色列是世界上極少數還會採用類似的嚴格種族劃分來判定公民身份及各種特權的國家之一,以國會利用DNA測試來貫徹只允許猶太人入境的移民政策,而猶太人與非猶太人的通婚甚至被法律禁止。幾年前,媒體才報導過一件聳人聽聞的事:一名巴勒斯坦阿拉伯人被控強姦入獄,只因為他冒充猶太人與一名猶太女性進行合意性交。

由於正統猶太教奉行嚴苛的母系血統認定原則且控制著以色列法律,因此即便是其他旁支的猶太人也經常因為種族身份與官方的法律地位劃分而面臨意想不到的困難。世界上絕大部分富有且有影響力的猶太家庭都不會遵守正統猶太教傳統,他們經常娶外邦人女性為妻。然而,就算後者皈依了猶太教,猶太拉比仍不會認定她們的皈依有效,就是她們的子女也永遠不會被接納為猶太人。因此,假如這些家庭的後代子孫有一天突然對自己的猶太血統倍感自豪並決定移民以色列,他們有時會憤怒地發現,根據正統猶太教律法,他們的正式身份其實是“外邦人”(goyim),並且在法律上他們不可跟猶太人結婚。諸如此類的政治爭議經常會週期性的出現,偶爾還會鬧上國際新聞。

就我所知,任何美國官員如果膽敢提出要用DNA測試來決定是否接納某些移民,那麼他的政治生涯就完蛋了,甚至反誹謗聯盟(ADL)這些組織的猶太激進分子可能還會出手教訓他。任何檢察官或法官如果敢將非白人以“冒充”白人、勾引白人女性的罪名送進監獄,他們的下場也會不堪設想。這在不管是英國、法國還是其它大多數西方國家都是一樣,ADL在這些國家都很強大。唯獨只有在以色列,就算這些法律被國際媒體曝光也只會引起暫時的尷尬,然後等到風頭逐漸過去後,一切又繼續照舊。在20世紀80年代的大部分時間裡,這些問題都被認為比以色列總理過去的納粹淵源還要更加重要。

但也許解釋公眾為什麼會產生如此明顯的雙重標準的答案在於一個古老的笑話。一位左派的智者曾說過,美國之所以從未發生軍事政變,是因為它乃世界上唯一一個沒有美國大使館可以來策劃這類政變的國家。與美國、英國、法國及其它白人國家不同,以色列境內沒有像ADL這樣強大的組織可以來伸張正義。

在過去幾年裡,許多外國觀察家都注意到烏克蘭的政治局勢出現了一些奇怪的變化。在這個多災多難的國家中有很多勢力龐大的激進組織,它們的公開標誌、意識形態和政治血統都完全符合新納粹的定義。然而,這些暴力的新納粹分子卻是受到擁有以色列雙重國籍的猶太寡頭資助和控制。這個詭異的聯盟甚至得到了來自美國的一些猶太新保守主義者的支持與祝福,例如盧嵐(Victoria Nuland),這些人十分成功地利用自己的媒體影響力來不讓這些刺耳的事實被美國公眾知曉。

乍一看,以色列猶太人和歐洲新納粹分子之間的合作似乎是一個人所能想像的最荒誕的錯誤結盟,但在閱讀過布倫納的精彩著作後,我的想法徹底改變了。事實上,當時和現代的唯一區別只在於,20世紀30年代的猶太復國主義只是窮兵黷武的第三帝國的一個非常微不足道的盟友,而如今納粹卻反過來變成卑躬屈膝給猶太復國主義提鞋的小角色,今天猶太復國主義已經牢牢掌控美國的政治體系,然後又通過它來支配世界上的大部分國家。

沒有留言:

張貼留言