https://www.newdawnmagazine.com/articles/the-way-of-the-sly-man-the-teachings-of-g-i-gurdjieff

BY RICHARD SMOLEY

每個人都曾有過這樣的經驗。你走進一間房間,卻忘了自己要做什麼;某人提醒你曾經答應過某件事,而你完全沒有印象;或者你明明記得自己才放好鑰匙,現在卻找不到它在哪裡。這種情況發生的時候並不一定總是壞事:有時你會發現自己非常俐落地煮好一杯咖啡或寫好一張支票,卻根本不記得自己剛剛做過這件事。

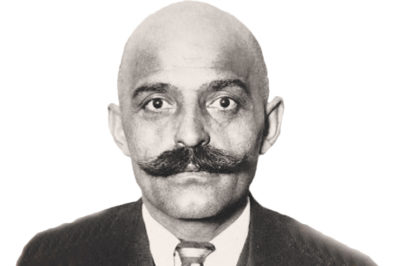

我們通常認為這種小小的健忘無傷大雅;畢竟很難相信它們可以告訴我們任何重要的道理。但根據喬治・伊凡諾維奇・葛吉夫(George Ivanovich Gurdjieff,1866?−1949)的說法,這些無關緊要的小事反映出的其實恰恰是人類最根本的困境。

早在20世紀發現潛意識之前,人們就已經知道自己身上有個看不見的部分。“我無法掌控全部的我,”聖奧古斯丁在公元5世紀寫道。“這是一種令人悲哀的黑暗,在這種黑暗中,我自己身上的可能性對我是隱藏的,以至於我的頭腦似乎連自己都不能相信。”

葛吉夫絕對會同意這一點。事實上,他堅持認為即使在所謂的清醒狀態下,我們其實也不是清醒的,而是在一種近乎昏迷的狀態中渾渾噩噩度日。“你也許會感到驚訝,”他說:“當我說現代人身上有一個最主要的問題,可以解釋他為什麼缺乏其它一切,這個問題就是昏睡。現代人一直生活在昏睡中,他出生時是昏睡的,死去時也是昏睡的。”

葛吉夫聲稱這種昏睡是,或幾乎是普遍的。今天有些人會說,人類大眾正在被一小群用心險惡的精英玩弄於鼓掌中,他們把大眾耍得團團轉,只為了維持自己的地位與權力。這不是葛吉夫要表達的意思。按照他的說法,那些上面的大人物其實跟我們半斤八兩。在一次大戰期間,葛吉夫曾說過:“不管是(德國的)威廉皇帝、將軍、部長還是國會,沒有一個人是在有意識地做任何事。”問題也不是是否有一個陰謀集團在幕後操控一切。相反的,“大規模發生的事件從來都是受到來自外界的力量支配的,是這些外在力量的偶然組合或更廣泛的宇宙律則影響下的結果。”

1915年在聖彼得堡,葛吉夫遇見了他最出名的學生,這個人後來甚至變得比葛吉夫本人都還要更能代表他的教誨:彼得・鄔斯賓斯基(Piotr Demianovich Ouspensky,1878−1947)。鄔斯賓斯基將自己與葛吉夫相識的經歷都寫在了也許是對後者的教誨最好也最著名的闡述−《探索奇蹟》(In Search of the Miraculous: Fragments of a Forgotten Teaching)一書中,葛吉夫也認可這本書非常準確地傳達出了他的思想。它概述了一個十分複雜又奧妙的玄學體系,其中一個主題就是常人的“昏睡”,另一個主題是人類的自我分裂。據葛吉夫解釋說:

“任何我們認識的人...都不可能擁有一個永久且單一的我。他的我總是在隨著他的思想、情感和情緒變化而改變,而他還以為自己始終是同一個人,殊不知這是一個嚴重的誤解;事實是,他一直在變成另一個不同的人,而不再是剛才的那個他...

每一分,每一秒,人都在談論或思考‘我’。但其實每次他的我都是不同的我。他一下是一個念頭,一下是一個慾望,一下是一個感覺,一下又是另一個念頭,沒完沒了。人是一個複數。所有的人都是人人。”

葛吉夫在這裡暗示了一種古老的人類心靈觀,其主張人的本質具有三重性,包括知性、情感以及由身體代表的本能與運動功能。

這三個“中心”,這是葛吉夫對它們的稱呼,“非但不以正常的方式向內融合、產生出具有一致性的外在表現,它們反而,尤其在近來,逐漸變成越來越各自獨立的外在功能...(人)無法成為自己的主人,因為他不只完全無法控制這些本該服從於他的意識中心,甚至他根本就不知道現在是哪個中心在號令其它中心。”

這種脫節本身已經夠糟了,但現在它還與“昏睡”——我們平時沉溺於其中的那種半夢半醒的狀態——互相結合起來。葛吉夫將這種“昏睡”與昆達里尼的概念聯繫了起來。

拜東方宗教從上一代人以來的傳播所賜,昆達里尼對一般人來說也並不是一個十分陌生的術語。大部分神秘主義者使用這個梵語詞彙來表示潛藏在脊椎底部的“蛇火”,據說這種奇妙的能量在大多數人身上都處於休眠狀態,但可以通過冥想或瑜伽來喚醒。屆時它會慢慢沿著脊椎向上移動,並在抵達頭頂時帶來開悟。

葛吉夫聲稱這種觀念是大錯特錯。“事實上,昆達里尼是想像的力量、幻想的力量,它取代了真正的功能。當一個人做夢而不行動時,當他的夢取代現實時,就是昆達里尼開始起作用的時候。昆達里尼可以對所有中心起作用,然後所有中心都會因此滿足於想像而不是現實。”

葛吉夫在他冗長而艱澀的巨著《魔鬼講給孫子的故事》(Beelzebub’s Tales to His Grandson)中談到了一個叫做“昆達緩衝器官”(kundabuffer)的東西。Kundabuffer是葛吉夫自己新造的詞彙,由“kundalini”(昆達里尼)和“buffer”(緩衝器)組合而成;他用“buffer”來表示那些防止不同的“我”互相衝突的心理機制(有點類似於現代心理學的解離〔dissociation〕)。

但這還不是葛吉夫口中“最恐怖的結局”。我們是不是活在昏睡中也許沒那麼重要;它頂多是讓我們無法實現自己的所有可能性,但這本來就很難做到。根據傳統宗教的說法,只要我們生前乖乖做個好人,死後就可以上天堂(或在來生享受福報)。

可是葛吉夫卻不贊同靈魂不朽的觀點。對葛吉夫來說,我們是有可能獲得不朽的靈魂,或用他的話說是“更高的存在體”沒錯,但我們實際上卻幾乎不會有這樣的機會,因為我們始終活在昏睡中。人如果從未醒來,他的靈魂便不可能永生。“這個‘人類機器’...這一刻變成這個模樣,下一刻變成那個模樣,再下一刻變成第三個模樣,這樣又該談何永生;他早就被埋葬了,僅此而已。”

這種對人類命運的悲觀看法不禁令人想起更加陰暗的諾斯底宇宙論,對於許多讀過《探索奇蹟》的人而言,葛吉夫幾乎就像是個諾斯底教徒。“昆達里尼是一種注入人體的力量,其目的只是讓他們保持現狀。”他表示。“使人保持在昏睡狀態中,這對某些力量而言是最有用也最有利的。”

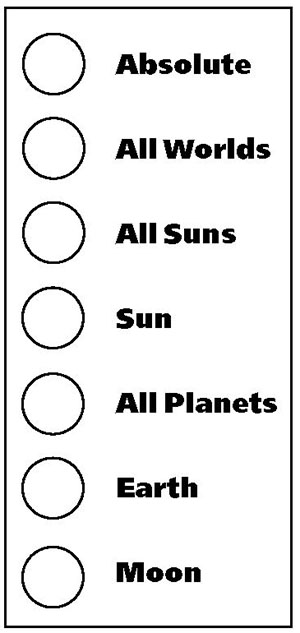

說葛吉夫是一個諾斯底教徒其實有幾分道理,但真的只是幾分。要理解這一點,我們需要先認識他複雜的宇宙論。我們可以來看看這張關於創造之光(Ray of Creation,見圖1)的圖表。葛吉夫並沒有說它是自己的發明,而是將其歸功於“古老的知識”。他還補充說,其它許多神秘學體系所使用的實際上都是它被扭曲或不完整的版本。

從這張圖表可以看見,創造之光就像是孩子寫信的方式:在寫完街道、城市和州之後,他們經常會再繼續寫上“美國、北美、地球、太陽系、銀河系、宇宙”。類似的層次在其它靈性體系中也能看見,例如卡巴拉生命之樹。不過葛吉夫是按照音階來描述宇宙的層次。絕對者或上帝包含了萬有一切。下一個層次是“所有世界”,也就是所有星系(或許還包括所有宇宙)。再下一個層次是我們銀河系中的“所有恆星”,然後繼續。每個層次除了要受到上一個層次的律則規定,同時也要受制於屬於自己這個層次的宇宙律則規定。

與相對更自由的更高層次相比,地球上的我們得要受到許多律則約束。事實上,我們幾乎身處在最底層的層次——但仍不是真正的最底層,因為最底層是月亮。與我們現在盛行的科學觀點相反,葛吉夫認為月亮既不冰冷也不死寂,它反而是“一顆尚未出生的行星,更確切地說是正在誕生中的行星。它將會逐漸變熱,並隨著時間(假如創造之光持續恩澤它的話)變得像地球一樣擁有自己的衛星。”

月亮的盤中飧

尚在襁褓中的月亮需要某些宇宙能量的持續哺育,而地球上恰好就有著葛吉夫所說的“巨大蓄能器”來提供能量。這個“蓄能器”便是各式各樣的有機生命:“所有生物在死亡時都會釋放出一種能量,它們會賦予月亮‘生命’:這種能量,或者說是這些生物——植物、動物、人——的‘靈魂’都會被月亮吸收,就像被一塊巨大的電磁鐵吸附過去。”所以,人與地球上的其他生命實際上都只是“月亮的盤中飧”。

這就是《探索奇蹟》中提出的觀點。由於這本書比葛吉夫自己的《魔鬼講給孫子的故事》還要更易讀得多,因此許多人都以為這就是全部了。但《魔鬼講給孫子的故事》卻對這個說法做出了一個重要的訂正。儘管葛吉夫在書中依然堅持人類的確是被安排好要作為“月亮的盤中飧”,但他卻也指出我們可以主動選擇想要用什麼方式來為這個目的服務。

在《魔鬼講給孫子的故事》尾末,葛吉夫在一在篇談論戰爭的拖沓文章中提到了一件很重要卻經常被忽略的事情:“餵養月亮”需要的能量與人們“透過有意識的勞動與有意識的受苦來激發和淬鍊...他們的更高存在體”時所產生的能量是完全相同的。所以人們可以主動透過內修來服務於“偉大自然”的目的,否則自然就會製造戰爭與流行病來從他們身上大規模榨取這種能量。

葛吉夫用如此直白的口吻談論宇宙,著實令人感到難以置信。我們究竟該如何理解“更高存在體”、“昆達緩衝器官”以及我們是“月亮的盤中飧”這些想法?他真的是字面上的意思嗎?葛吉夫這個人總有一種玩世不恭的味道,讀者有時會感到他的文字彷彿完全說進了他們的心坎裡,就像那些親自與他交談過的人無不也都被他深深觸動:他總是用那雙彷彿早已看透一切的目光打量著你,任憑你自己判斷他現在到底是在開玩笑還是認真的。

然而,從葛吉夫的生活與工作來看,沒有任何跡象顯示他說的不是真心話。他十分藐視傳統的智慧,貫穿整整一千兩百頁的《魔鬼講給孫子的故事》的其中一個主題便是現代人的心靈已完全被荒謬的事物佔據,以至於他們再也無法瞥見宇宙的真理。正因如此,葛吉夫從不在乎今天的科學家和心理學家可能會對他的教誨提出什麼異議。

與此同時,葛吉夫的思想卻也有崇高且優雅的一面。他不僅告訴我們,我們來到這個世上是有目的的,而且這個宇宙本身也是善意且有智慧的:只要我們協助它實現目的,它就會賜予我們永生作為回報。

第四道

為了幫助我們走出困境,葛吉夫創立了他所謂的“第四道”。他認為自己的方法與過去的三種傳統方法不一樣:(1)苦行僧之道,他們試圖控制自己的身體,乃至到“在同一位置上一動不動地站立數小時、數天、數月甚至數年”的程度(2)僧侶之道,他們試圖透過禱告和對上帝的虔敬來控制情緒(3)瑜珈士之道,他們試圖控制自己的心靈。

不同於上述這幾條道路,第四道是“狡猾者的道路”,它不要求遠離塵世,反而可以且應該在日常生活中實踐;它也不是單獨針對心靈、身體或情緒下功夫,而是與這三者一起下功夫。葛吉夫聲稱,第四道比另外三種道路都還要更便捷、更有效。“這是只有‘狡猾者’知道的秘密,”葛吉夫說:“掌握了這個秘密,就可以獲得超越苦行僧、僧侶和瑜珈士的成就。”

那麼,狡猾者的“秘密”是什麼呢?它是一種更高的力量,一種能夠注滿人的全身並將他的各個中心整合起來的能量。這種能量只能自上而下注入,但它不會憑空降臨;葛吉夫並不主張清靜無為,他反而提倡“有意識的勞動與有意識的受苦”(事實上,葛吉夫的門徒習慣將他的教誨稱作‘下功夫’(Work);那些實踐它的人會說自己正在‘做工中’)。這種“勞動”與“受苦”並不是某種怪異的受虐癖,而是要努力克服日常生活中的昏睡,並看清自己的本來面目。

第四道的第一個核心方法叫記得自己。“你們都不記得自己了,”葛吉夫曾責備鄔斯賓斯基在聖彼得堡的團體說。“你們沒有在感覺自己,沒有在意識自己。你們眼中只有‘它在觀察’、‘它在說’、‘它在笑’,你們沒有真的去感覺什麼是‘我在觀察’、‘我在注意’、‘我在凝視’。”

任何讀過一點當代靈性文學的人應該都不會對此感到陌生,很多書籍都強調過正念的重要性。只不過葛吉夫的教導要更進一步,甚至把它提升到了靈性探索的核心。還有其它更具體的方式可以來“記得自己”:比如說,正在下功夫的學生經常會收到指示,要求他們在一天中的特定時刻或執行特定要求的過程中有意識的感受自己。

很多讀過——乃至身體力行——葛吉夫教誨的人似乎都落入了一個陷阱,他們把“記得自己”完全當成一種大腦練習;最終他們實現的無非是普通意義上的自我意識(self-conscious)。他們錯過了這個練習最重要的部分:記得自己需要的是有意識地去感受自己的身體。

記得自己要從身體開始,正如法國的葛吉夫主義者讓・瓦瑟斯(Jean Vaysse)所說,身體是“堅固而具體的,具有固定不變的形式,所以可以...作為我們某種程度上的參照點。身體既是我們知覺的工具也是行動的手段。它可以保持靜止不動,因而比我們身上的其它部分都還要更加容易觀察。它也比較聽話,使我們對它有一定的掌控力(至少比我們對其它部分的控制要多)。而且,它亦是我們唯一堅實的物質基礎。”

因此,讀著這篇文章的葛吉夫主義者不妨嘗試一邊閱讀,一邊仔細注意自己不同身體部位的感覺,比如腳或手,甚至是全身。這聽起來很容易,但你只需嘗試一下就會發現事情並非如此。如果幸運的話,你也許可以保持這種“分散的注意力”幾秒鐘,直到再也維持不住。下功夫的重點就是不管你在做什麼,你都要一遍又一遍重新感受自己的身體。這就是葛吉夫所說的“努力”。這麼做是要擺脫日常生活中的昏睡狀態。那些能夠持之以恆的人會發現,某些“昆達緩衝器官的惡性影響”即使沒有被消除,至少也會被中斷,因為這些有意識的努力有助於驅散我們的白日夢、心不在焉以及生活中半夢半醒的昏睡。

這些注意力訓練也與葛吉夫教誨的其它方面息息相關。葛吉夫將注意力定義為“思維中心活動的方向”,至少在剛開始練習的時候,記得自己這個動作通常會將“思維中心”引向身體,身體本身則受到“移動本能中心”的控制。記得自己會讓這兩個中心變得更加緊密。一旦心靈開始專注於身體,這些中心就能夠更加和諧地互相協調,使練習者在這個過程中變得稍微更接近成為一個完整的存在。

葛吉夫進一步解釋說:“在身體開始接收感覺的那一刻進行這種有意識的努力”會使人得以吸收比平時更多的某種微妙能量。這些能量會被用來滋養可以承受死亡衝擊的“更高生命體”。因此,記得自己其實就是一種像冥想一樣深邃且多層次的練習,它的用處不僅僅是為了幫助人擺脫昏睡與分裂,更是為了成就靈魂的永生,其按照葛吉夫的說法對我們大多數人來說都只是一種奢望。

第二種同樣密切相關的練習是觀察自己,也就是要盡可能觀察自己在當下的一切——思想、感受、情緒、反應和身體姿勢。觀察自己實際上就是在實踐古老的德爾斐神諭:“認識你自己”。所有的神秘學教誨都是在以不同的方式追求這個目標。葛吉夫的技巧是在日常生活中觀察我們自己,在所有我們最尷尬、最不理智、最昏睡的時候,試著用像從他人的角度那樣看待我們自己。

這麼做不只能幫助學生更好地了解自己,而且他們身上的“中心”也會因此產生某些變化。“很多心靈過程都只有在黑暗中才能夠發生,”葛吉夫表示。“即便是最微弱的意識之光,也足以對心靈過程帶來徹底的改變,並使其它許多不必要的過程不再發生。”

記得自己和觀察自己在今天是大多數葛吉夫團體最推崇的兩種實踐方式;同時人們還會參加各式各樣的體力勞動和手工藝創作,透過這種方式來親身實踐觀察自己。還有些人選擇效仿他的教誨中最有趣的一種實踐,也就是葛吉夫舞蹈(Gurdjieff Movements)。

葛吉夫舞蹈本身就是葛吉夫的傳奇故事的一部分,下功夫的追隨者一般會說它是源自於年輕的葛吉夫在中亞遊歷時學習的“神聖舞蹈”,葛吉夫聲稱這些舞蹈有四千五百多年的歷史。“這種舞蹈的作用就像書本一樣。就像我們現在的紙張。在很久以前,舞蹈被用來記錄某些訊息,然後它們就這樣被代代相傳下去。”每個特定的姿勢都代表了手勢字母表中的一個字母,只要你掌握了規則,就可以讀懂其中的訊息。

雖然由葛吉夫和他的學生兼作曲家托馬斯・德・哈特曼(Thomas de Hartmann)創作的伴奏至今仍在一些葛吉夫學校中教授,但“閱讀”它們的方法是否有被一併傳承下來卻不得而知。假如葛吉夫真的把這個秘密告訴了他的一些學生,那麼看來它確實被隱藏得很好。現在要再看到葛吉夫舞蹈的相關表演並不容易,1977年的電影《與奇人相遇》(Meetings with Remarkable Men)或許是最好的選擇,它是彼得・布魯克(Peter Brook)在葛吉夫的學生珍妮・德・薩爾茲曼(Jeanne de Salzmann)指導下拍攝的,並在片尾展示了一些葛吉夫舞蹈的畫面。

任何欣賞過這種舞蹈的人都能馬上理解它們是如何與葛吉夫的教導相契合。因為它們要求舞蹈者在跳舞時必須讓身體的不同部位,例如頭部、手臂和雙腳,分別保持兩種或三種不同的節奏。可想而知,要跳好這樣的“神聖舞蹈”是何其困難,但這一切都是為了整合葛吉夫說的“三個中心”,從而促使一個嶄新的、更高的“我”誕生。至於困難,葛吉夫說過“只有超努力的人才能成大事。”

下功夫在今天究竟為探求者提供了什麼可能性?現在很少還會有人堅持要按照葛吉夫那麼極端的標準來練習,但這並不代表它是一條輕鬆的路。這條路並不適合那些渴望社交或溫暖情感的人;許多實際下功夫的人都曾抱怨它太過冷酷。另一方面,也正是因為這樣它才得以淘汰許多只是一時衝動的愛好者,所以在這條路上真正有點東西的人恐怕比你在其它體系中能遇到的都還要多。當然,如今也不乏一些可疑的團體聲稱自己是葛吉夫的繼承者,但對於那些搞得像傳銷或隨便就獅子大開口的傢伙,還是敬而遠之為妙。

想要理解認識葛吉夫的下功夫蘊含的無窮可能性,或許可以從《魔鬼講給孫子的故事》中得到一些線索,故事中的主角曾評論我們太陽系中的各種生物說:“我個人最喜歡的還是生活在那顆名為土星的星球上的三腦生物(three-brained beings)。”土星在傳統的占星學中都被描述成一顆寒冷、遙遠的行星,在太空中緩慢地移動。因此,它總是與吃力、艱苦的勞動(這就是為什麼童謠中有“星期六出生的孩子努力工作謀生”這種說法)、崇高的權威或深不可測的事物聯繫在一起。下功夫所需要的“超努力”看似一點也不酷炫又無趣,但它們卻也可能其實是最簡單地獲得智慧的方法。

____________________

理查德・史莫利(RICHARD SMOLEY)是《內在基督教:神秘傳統指津》(Inner Christianity: A Guide to the Esoteric Tradition)、《濕婆的骰子遊戲:意識創造宇宙之謎》(The Dice Game of Shiva: How Consciousness Creates the Universe)、《被禁止的信仰:諾斯底主義的秘密歷史》(Forbidden Faith: The Secret History of Gnosticism)等著作的作者,同時他也是《美國神智學雜誌》(Journal of the Theosophical Society in America,TSA)的編輯,若想瞭解更多可以前往他的網站www.innerchristianity.com/blog.htm。

沒有留言:

張貼留言