https://davidgosselin.substack.com/p/lifting-the-veil-from-ancient-rhetoric

By David Gosselin

幾千年來,修辭、宣傳和語言的“魔力”一直都是被用來操控大眾輿論的手段。自從亞里斯多德在他的《修辭學》中開創了一種將語言用作說服並對他人植入心理暗示的技藝以來,這種技藝便一直在西方文明的政治鬥爭中扮演著重要的作用。

翻開亞里斯多德的《修辭學》,我們會發現原來那些“能言善道之士”的說理技巧早已被如此系統性的闡述過。這些詭辯家和修辭家似乎總是知道該在什麼時候說什麼話,以煽動與引導聽眾產生符合他們期望的反應。取決於演說者是想要讓他的聽眾憤怒、同情還是傷感,他會從各種不同的意象與主題中選擇最適合的一個來發揮。修辭學的精髓就在於知道該選擇哪些主旨與議題,然後再按照正確的順序灌輸不同的觀點與意象,好誘導聽眾產生相應的情緒狀態。如果演說者試圖博取聽眾的同情,亞里斯多德寫道:

“現在我們要說明什麼事和什麼人最容易引起憐憫,還有人們又是為何會心生憐憫。憐憫是一種因為看見平白無辜的人遭逢惡事、危險或痛苦而產生的惻隱之心;人們很容易會想到同樣的不幸也可能會發生在自己或朋友身上,尤其在它發生的近在眼前時。”

——亞里斯多德《修辭學》第二卷,第八篇

今天,我們經常受到一種新的“連續劇”疲勞轟炸,其通常以無助的婦女、兒童或平民在某些被視為“境外威脅”的殘暴獨裁者或政權手中受苦受難的圖像作為開場,然後是一連串關於“自由”、“人權”、“民主”的成腔濫調,最後它們會留下一些沒有明說的“暗示”來作為收尾。

修辭學往往缺乏實質的內容、真正的洞察力或有意義的智慧——無論它被以多巧妙或誠懇的方式表現出來——這一點古今皆然,但正因為運用它的人懂得如何最有效的模仿說書人、詩人和健談者使用語言的形式與策略,這使得它具有十分強大的顛覆性。其中包括詩人使用意象與述說故事的能力,它們經常能夠勾起並豐富聽眾的想像力。

用現代的術語來說,這種透過修辭和說故事的能力所引起的效果就是俗稱的“意識改變狀態”——這是一種情緒異常亢奮的狀態,在這時任何意象和敘述只要運用得當,就可以輕易改變個人或群體的情緒狀態。這些亢奮的情緒狀態也是最適合接受“暗示”,進而接受新的理念的最好時機——特別是在經歷過一段動盪不安的時期之後——最終,成功接受暗示的個人或整群人都將會乖乖隨著新的理念或願景起舞。

實際上,這個過程還包括需要用一連串精心構思的意象、工整的三段論論證,以及恰到好處的成腔濫調來打動聽眾,以營造出一種眾口如一的氛圍和“行為改變”所需要的高度情緒化基礎。

與亞里斯多德整理的那種修辭學與詭辯術相反,我們所熟悉的柏拉圖辯證法實際上正是對那些正在腐蝕雅典共和國——這個西方文明的搖籃——的政治階級與外國勢力所使用的詭辯與修辭術的反擊。辯證法的用意是要剔除詭辯和煽動性的思想,它們通常會採取刻意情緒化且工於心計的語言模型與模式來作為呈現方式或“框架”(framed,這是現代神經語言程式學〔NLP〕的說法)。

柏拉圖試圖發明一種方法,讓人們可以通過它來不僅僅評估精心構思的敘述或意象呈現出來的形式與引發的感受,還可以判斷這些消息或敘述是如何被構建,以及它們究竟想要傳達什麼心照不宣的公理或假設給人們。此外,從事這種判斷之所以在柏拉圖看來如此重要的原因是,他意識到除非對智慧的熱愛——亦即對真理本身的熱愛——而不是徒有其表的模仿,能夠為人民所渴求、為統治者所持守,否則任何共和國都無法在公眾輿論的暴政與寡頭統治的腐蝕中倖存下來。

所以,柏拉圖在《第七封書信》中寫道:

“從前的我對政治生活充滿幹勁,但隨著我親眼目睹事態的發展,目睹一切如何因為爭吵的湍流而分崩離析,最終我變得茫然無措;即使我沒有放棄尋找治癒這些痼疾與改善公共生活的可能性,但我仍決定三思而後行,直到一個合適的機會出現。

最後,我清楚地認識到,沒有一個現行的城邦稱得上是善政。因為它們的法律皆已病入膏肓、積難重返,除非有人願意展開大刀闊斧的改革,且改革能幸運的被持續下去。我不得不說,只有通過真正的哲學,人們才能理解公共和私人生活中的正義是什麼。因此,我敢說,我們的後代子孫仍將繼續重蹈覆徹,除非那些追求正確且真正的哲學的人被賦予統治的權力,或那些在國家中掌權的人因為某種天意的安排而變成了真正的哲人。”

——柏拉圖《第七封書信》

不幸的是,大部分的學者——也就是詩人、歷史學家弗里德里希・席勒口中的“飯碗學者”——只滿足於將辯證法視為某種超然物外的神秘哲學,就好像柏拉圖一直生活在純粹抽象的世界中,而對當時的政治形勢不聞不問,但其實他非常清楚文明衰落與毀滅不僅只是因為整個系統的失靈或出於天意、自然規律的興衰週期使然,而是根植於一些更根本的東西,真正的問題是人們有缺陷的心靈與靈魂的腐化,他們變得僅僅滿足於徒有其表的形式。無論如何,結果總是相同:不是少數人的暴虐統治,就是雅各賓式“民主”的極權暴民政治。

因此,哲學絕不是一門迂腐的學問,而是唯一能夠將社會與文明從驕奢、混亂、腐朽和敗壞中拯救出來的知識,一旦人們變得過於安逸、自滿且失去了捍衛其文明、制度和傳統所需的睿智時,這些危機就會悄然而至。

那些眼光不如柏拉圖銳利的人總是一不小心就走得太遠,以至於相信這些興衰更迭自有其規律,而理由也僅僅是因為它們以前發生過很多次。然而,說某件事以前發生過很多次,因此它一定合乎自然,正如柏拉圖一遍又一遍地指出,這並無助於理解這些事情之所以發生的深層原因,它既不值得被稱為真理,也不是一個好社會應該接受的標準。好社會需要的是一個完全不同的標準,它遠遠超出了純粹的經驗觀察與“事實”歸納。一言以蔽之:它需要哲學,即對智慧的真正熱愛,而不是空泛的統計數字和“模型”建構——這些東西都無法告訴我們某事是好是壞,或它是否符合宇宙和自然的真理與善。

所以,柏拉圖才在他的《理想國》中舉出悲劇作家作為例子,這些人擅長通過對痛苦與苦難的描寫來打動人心。但如同柏拉圖在他的《理想國》第十卷中指出,某些事情特別容易博人眼球、引發共鳴並使人獲得宣洩,但它們本身沒有任何真理或善可言,更不會告訴我們該如何去追求它。

柏拉圖的辯證法旨在幫助聽眾深入發掘出隱藏在敘述、演說或口號的“深層結構”中的弦外之音,如此一來人們就能夠開始區分虛偽與真實,區分哪些是智慧與真理,哪些是僅僅因為反覆發生和司空見慣而被誤當成真理,其實只是看似有理的歪理。

因此,柏拉圖在《理想國》第十卷中寫道:

“所以,格勞孔,聽我說,以後每當你遇到任何一個歌頌荷馬的人,說他是希臘最偉大的教育家,對陶冶人們的品德並指導他們的生活有益,說我們每個人都應該學習他,應該按照他的教導來規範我們的生活,這時你必須包容與尊重說這些話的人。因為他們的眼界不過如此,我們大可向他們承認,荷馬的確是最偉大的詩人與悲劇作家;但我們要在心裡堅定的提醒自己,只有歌頌神明、讚揚好人的詩才應該被允許進入我們的城邦。一旦你越過這個界限,放任甜蜜的繆斯女神進來,無論是抒情詩還是史詩,那麼快樂和痛苦就要取代代表至善之道的法律與理性成為我們的統治者了。”

柏拉圖接著說出了一些更尖銳的話:

“既然我們又討論回了詩歌,那麼就讓我們來為將詩歌逐出城邦的決定是否合理辯護,因為我們決意接受理性統治。但是,為了不讓她指責我們粗暴無禮,我們應該坦白告訴她,哲學和詩歌自古以來就勢不兩立;所以古往今來才會有‘對著主人狂吠的狗’、‘只知高談闊論的大人物’、‘高潔到眼裡沒有宙斯的聖人’、‘聰明到當乞丐的大思想家’這樣的互相叫罵。但我們仍然要說,如果我們這個親愛的朋友與善於模仿的藝術姐妹能夠證明自己是一個善政的城邦所需,我們將會很歡迎地接納她——我們自己也對她的魅力深有體會;但我們萬不能因此背棄真理。”

令人震驚的不只是上述這些話引起了歷來多少評論家和知識分子的胡言亂語與歇斯底里,而是還包括他們似乎都有意迴避了柏拉圖真正想討論的悖論。反之,他們經常直接從字面上去詮釋柏拉圖,彷彿他的對話錄中全然沒有值得注意的細節或諷刺,而只有直白的散文。

事實上,柏拉圖提出了一個非常深刻的悖論。那些只從字面上去理解他的話或將其視為某種文學手法的人,不僅迴避了問題的本質,更錯過了探究這個問題所能帶來的豐富啟示。諷刺的是,這些柏拉圖的評論者都沒有意識到這個主張“把詩人逐出城邦”的人自己其實就是一個詩人,他只是將自己的詩偽裝成散文,並假借一場辯論來探討語言和真理的本質,以及藝術在一個崇尚真、善、美的社會中究竟該扮演什麼角色。追求這些東西與美德,與無止盡的追求新奇事物和“為藝術而藝術”截然不同,後者經常被當成是單純的“言論自由”問題,但它實際上並不會對藝術或詩歌帶來任何有意義的討論。

由於這些謬誤,實際的自由概念與捍衛它所需要的手段往往會淪為空洞的陳腔濫調,或僅僅是為了賣弄傳統和震驚/冒犯人們而產生的淪喪。在現代,對新奇與震驚觀眾的癡迷常常會被當成是一種美德與“自由”社會的終極象徵——即使所有生活在這種社會中的人們都正在變得越來越腐朽、醜陋與頹廢——就像但丁在他的《神曲》中描述得那樣。

所以,柏拉圖的目的是要分清楚有哪些故事、論證或敘述的背後是真的蘊含真理,又有哪些只不過是在模仿真理,它們只是聽上去和看上去頭頭是道、令人信服,實際上卻“並非真實之物”。

想想一個無法再分清楚這一點的社會會變成什麼模樣?

簡單來說,柏拉圖的終極目標是要提出一種方法來分辨真實的事物——真正的真理——這樣人們便能夠學會熱愛與追求真實的事物,而不是那些模仿得惟妙惟肖的偽物(且這些偽物通常在意識形態上具有顛覆性)。他甚至鼓勵詩人主動證明戲劇和詩歌可以做到這一點,他開玩笑地說:

“如果我們這個親愛的朋友與善於模仿的藝術姐妹能夠證明自己是一個善政的城邦所需,我們將會很歡迎地接納她。”

最重要的是,負責統治城邦的哲學家國王或聖賢必須是不會被詩人和悲劇作家所代表的那種“模仿術”——也就是mimesis,或者說“形象創造者”——所愚弄的人,他們善於通過刻畫令人心碎的場景和宣洩情感的意象來煽動觀眾的情緒,使人們進入高度情緒化且易受暗示的狀態。

柏拉圖深知,如果沒有這樣的哲學家國王或賢哲來對抗充斥在社會上的修辭和“模仿”,任何共和國都無法長存,因為即便詩人和藝術家的模仿再好,模仿終究無法取代現實,無法為共和國的未來指明方向。

這就是我們這個關於語言的故事要開始發生轉折的地方。

公眾輿論

時間快轉到20世紀初,我們看到了沃爾特・李普曼(Walter Lippman)的《公眾輿論》(Public Opinion)、佛洛伊德的《群體心理學》以及其它更晚近的如《心靈之戰:皈依與洗腦的心理學——傳教士、精神病學家、政治家和醫學家如何改變你的信念與行為》(The Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-Washing—How Evangelists, Psychiatrists, Politicians, and Medicine Men Can Change Your Beliefs and Behavior)還有《魔咒的結構》(The Structure of Magic)這些著作接連出版——它們每一本書都是在探討思想、語言與意象之間的關係,還有語言可以如何通過各種宛如“魔法”般的方式來塑造群體或個體看似獨立的信念與行為。

李普曼在《公眾輿論》中就談到了透過操控“人類頭腦中的圖像”來對大眾進行控制:

“每個人的頭腦中都有一幅幅圖像,有關於自己的圖像、關於別人的圖像、關於他們的需求,目的以及關係的圖像,這些東西就是所謂的公眾輿論。那些被由一群人,或由個人以群體之名付諸實行實行的圖像,則是大寫的公眾輿論。”

——沃爾特・李普曼《公眾輿論》(1923)

在這方面,雖然大多數學者都將柏拉圖的著名悖論,即“我們是否應該允許詩人進入城邦?”理解為準金正恩式的極權思想,彷彿他打算取締所有不服從國家路線的人,但事實上柏拉圖真正想要表達的就是該如何判斷“公眾輿論”的問題,他清楚的認識到詩人、說書人和“神話創造者”正是那些有能力塑造“人類頭腦中的圖像”的人。

但要充分理解古老的智慧是如何一次又一次被花言巧語的“魔術師”篡奪與顛覆——尤其在今天——我們就必須先從拆解西方自己的謊言矩陣開始。因為有一群“魔術師”——他們是社會心理學家、行為科學家和公共關係“專家”——一直在默不作聲地試圖塑造與掌控“人類頭腦中的圖像”。

今天,這些精心構思的語言模型往往會以琅琅上口的口號形式被主流媒體持續不斷地反饋循環(feedback loops)——這些經過神經語言程式學(NLP)包裝過的訊息沒有了過去浮誇的詞藻,卻更加直切促使“行為改變”發生的要害。這些口號與空洞的陳腔濫調似乎以某種方式——簡直就像魔法——讓許多人瘋狂地為之“著魔”並分裂成多重人格,現在這些驕傲的公民可以毫無困難地同時捍衛與堅持互相矛盾的想法,成為活生生的行屍走肉或喬治・奧威爾所說的“雙重思想”擁有者。

通過關注語言的功能與那些利用語言作為顛覆民眾思想的意識形態手段,柏拉圖發現了任何認真研究國家治理的人都會撞上的關鍵悖論之一,以及創造一個既能不懼公眾輿論的暴烈又避免寡頭統治的共和國的可能性。

然後,就跟今天一樣,如何揭去面紗,揭穿這些語言巫師、心理魔術師所搬弄的各種口號和“咒語”的深層“魔法結構”,依然是這場心靈爭奪戰的重中之重。

正如柏拉圖所明白的,共和國的未來亦將取決於此。

揭去面紗

在20世紀初,人們對使用語言和心理學來操縱行為與認知的興趣達到了前所未有的高度。促成這種轉變發生的原因很大一部分是因為像美國這樣的新生共和國的崛起,以及與之相關的工業主義迅速興起,使大英帝國的海上霸權逐漸被龐大的新鐵路系統與內陸建設所取代——最典型的例子就是林肯的跨大陸鐵路計畫,而歐洲國家也紛紛開始反抗倫敦金融城的封建“藍血”貴族及其由殖民地,包括美利堅邦聯組成的所謂“自由貿易”網路。對古老的奴隸勞動帝國——它最新的化身是大英帝國——的抵抗宛如星火燎原,使得帝國不得不開始重新思考它的戰略,畢竟這攸關著帝國的國祚。18世紀的老方法失靈,以及歐洲法西斯主義與納粹主義實驗的失敗,都讓掌控歐洲古老金融中心的世襲貴族們清楚意識到,濫用武力與高壓統治的時代已經結束了。就像阿道斯・赫胥黎所說:“如今任何統治都必須是某種程度上的自願被統治。”

因此,差不多就在佛洛伊德首次發表他的《群體心理學》的時候,沃爾特・李普曼也完成了他的《公眾輿論》,而且他在書中對都是誰在操控輿論這一點也非常直言不諱:

“強大、尊貴、成功且富裕的城市社會群體在西半球可以說是自成一個國際勢力,而倫敦就是它的中心。它的成員包括世界上最有影響力的人們,例如外交官、財政官員、陸軍和海軍的上層人士、教會的人物、大報社的老闆,還有他們的太太、母親和揮舞著權杖的千金們。這是一個非常巨大的圈子,也是一個真正的社會階級。”

要理解這場革命的心理學意義以及西方文明即將迎來的心理戰(psyops)新時代,請聽聽出身歐洲最古老的世襲“藍血”家族之一的伯特蘭・羅素勳爵的話。羅素在談到這群世襲統治階級該如何在戰後揮別傳統的殖民統治時寫道:

“我認為群體心理學會是未來最重要的政治研究課題。從科學的角度而言,群體心理學仍稱不上是一門非常成熟的學問,這是因為它的教授並不在大學校園中:他們是廣告商人、政治家,甚至是獨裁者。這門學問對務實的人來說非常有用,無論他們是想致富還是競選公職。當然,作為一門科學,它是建立在個體心理學的基礎上,但迄今為止它仰賴的主要是一種基於直覺常識的經驗法則。得益於現代宣傳方法的突飛猛進,它的重要性也開始跟著水漲船高。在這些方法中最管用的一個就是所謂的‘教育’。宗教也有一定的用處,雖然它的作用正在逐漸式微;反之,報紙、電影和廣播的作用則在與日俱增。”

——伯特蘭・羅素《論科學對社會的影響》(The Impact of Science on Society,1951)

然而,羅素也明確表示,不應該讓群眾知道他們的思想是如何被塑造出來的:

“雖然這門科學將被認真研究,但這必須僅限於統治階級。群眾不應該被允許知道他們的思想是如何被塑造的。一旦這門科學臻於完善,將來的政府便再也不需要軍隊或警察,而只需要通過教育即可安全地控制其臣民。”

——同上

這些方法和它們最先進的成果最初都是從英國軍方的精神病學家、塔維斯托克診所(Tavistock Clinic)的心理戰專家及其他英美的相關研究單位對催眠、團體治療、“群體動力學”還有彈震症(shell-shock)創傷症候群的研究中誕生的(註1)。

時值今日,塔維斯托克診所仍在從事著各式各樣充滿爭議的“研究”,包括近來被曝出的其對大量未經深思熟慮的幼兒進行“變性手術”的醜聞。

不過,出於我們現在的目的,威廉・薩甘特醫生(Dr. William Sargant)可以說是現代心理戰從二次大戰期間到戰後以來的發展最具代表性的例子之一。薩甘特寫了兩本值得一提的書,分別是《心靈之戰:皈依與洗腦的心理學——傳教士、精神病學家、政治家和醫學家如何改變你的信念與行為》(1959)和《被佔的心靈:附身、神秘主義與信仰治療的生理學》(The Mind Possessed: A Physiology of Possession, Mysticism and Faith Healing,1971)。

在《被佔的心靈》中,薩甘特說道:

“本書的構思可以追溯到二次大戰時期與對戰後創傷症候群的研究——這是一種因為戰場上的痛苦經歷而產生的心理障礙。許多在戰時或戰後罹患創傷症候群的士兵時不時就會病情發作,導致他們重新陷入當時的沉重記憶。在其它情況下,這些記憶也可能會被壓抑到潛意識中,而這又會導致憂鬱、疲倦、易怒、莫名的恐懼或常做惡夢等各式各樣的症狀。”(p.3)

彈震症的受害者很快就成為了最主要的實驗與研究對象,因為他們的創傷所引起的情緒亢奮狀態,非常類似於促使那些宛如“魔法”般的效果發生所需要的“意識改變狀態”。

早期的塔維斯托克精神病學家和軍方心理學家發現,“意識改變狀態”可以通過多種方式來引發。他們還發現,要引發這種狀態甚至不一定需要真實的事件或條件:任何圖像或記憶,不管它們是否真實,都有可能在聽眾身上引起相同的效果。其它研究和實驗更表明,透過藥物、酒精甚至語言本身來誘導,還能夠更細緻地操控這種意識改變狀態。

關於催眠及其如何引發意識改變狀態發生,薩甘特是這麼說的:

“高度易受暗示、對周圍的環境非常敏感、即使是有違常理的命令也照聽不誤,這些都是催眠狀態最顯著的特徵之一,這也是被稱為‘類催眠’(hypnoid)的特殊大腦活動的由來...這種狀態可能是由於壓力而引起,它會使人變得極易接受暗示,這時人往往會不加批判地接納他們過往通常不會認同的想法。布洛伊爾(Breuer)在上個世紀曾對這些現象很感興趣,他的研究在他與佛洛伊德合著的書中有相當精彩的介紹,並與我們在戰時所看見的藥物濫用情形反覆證實。布洛伊爾在一開始就引述了莫比烏斯(Moebius)在1890年說的話:‘(致病)思想的發生需要幾個必要條件,一方面是天生的——即歇斯底里——性格所致,另一方面是一種十分特殊的心理狀態,它有點類似於催眠:它是一種特別的意識,任何想法不管再怎麼荒唐都不會受到這種意識的抗拒——可以說,這是一個先搶先贏的領域。我們知道這種狀態不僅可以透過催眠,還可以通過情緒衝擊(戰爭、憤怒等)和精神折磨(失眠、飢餓等)來實現。’”(同上,p.32)

在誘導高度受暗示狀態這方面,薩甘特注意到這其實就是原教旨主義傳教士進行佈道的原理,他們經常透過宣講地獄之火、上帝的憤怒之類的意象來刺激人們的信仰,古代的狄奧尼索斯教儀式通常都充斥著酒與舞蹈的狂歡,還有其它部落巫毒教的儀式也常常用上富有節奏的擊鼓與狂熱的舞蹈,所有這些都有助於釋放情緒,讓參與者感到他們身上的疾病、“惡靈”或壓力彷彿都宛如“魔法”般的一掃而空。語言本身帶有的“魔力”與催眠性被認為在這些儀式中發揮了強大的作用,這是因為它可以傳達出各式各樣的意象。語言同時也被認為是一種可以在悄然無息間誘導並引發“意識改變狀態”的方式之一,這是它比諸如使用藥物、火燙或其它極端的獎勵與懲罰形式來說更優秀的地方,因為其它這些方式一般很難直接讓人服從,尤其是在大規模的情況下。

正如我們過去已經證明並將繼續指出的,直到今天這些心理戰策略依然非常活躍,它們只不過是改變了名字與形式,用一些看似無害的名目繼續混跡在“五眼聯盟”的編制之中,例如行為洞察小組(Behavioral Insights Team,BIT)或稱“助推小組”(Nudge Unit),以及其它“精英”教育機構,如倫敦帝國理工學院和東英吉利大學。這些機構主要負責“引導”與“重塑”人們對醫療健保、醫學倫理、教育、“稀缺”資源管理、環境議題、資源分配、資訊流通等各種問題的觀點,以此來實施人口控制並為將來的“基因工程”奠定基礎。

〔根據《BBC》的報導〈肺炎疫情下“不准摸臉”:英國防疫宣傳新舉措背後的邏輯〉,英國政府在這次疫情中同樣也是依據行為科學,包括聽從上面提到的行為洞察小組(BTS)的建議來制定防疫政策:

“英國政府希望利用經濟學的輕推理論/助推理論(Nudge theory)來潛移默化地引導人們的行為...助推理論已經廣泛被各國政府所使用,旨在灌輸更好的習慣,或改變社會的‘規範’,從而不讓‘自上而下’的感覺顯得太明顯。專家說,這種做法比傳統建議更強大有效。

英國政府前行為科學顧問漢斯通女士表示,那種順從上層命令的時代已經過去,因此需要找到不同的溝通方式。

所以,政府希望通過潛移默化的影響來改變人們的行為舉止,如果有足夠多的人開始這樣做,而你不做,可能就會感到有點怪或缺少了什麼,甚至內疚。”

——譯註〕

“魔咒”的結構

繼薩甘特的作品問世之後,理查德・班德勒(Richard Bandler)和約翰・格林德(John Grinder)也出版了他們合著的《魔咒的結構》。他們試圖從語言學的角度來“探究”語言的模式與意象是如何引發個人的情緒與意識型態轉變——其結果就是後來的神經語言程式學。語言和作為人們的現實地圖的“語言模型”由此開始受到越來越多的研究,並帶動了一系列相關技巧與催眠技術的發展,包括“可視化”(visualizations)、“心錨”(anchors)、“換框法”(re-framing)、“度測法”(calibration),同時語言的“子模態”,即姿勢、語調、手勢也紛紛成為炙手可熱的研究對象。

NLP是對各種語言模型和語言模式的系統性模擬,這些模型和模式往往能最有效的引發“意識改變狀態”,促使病人的思想與感覺產生改變。結合從語言學和具體案例中綜合出來的技巧,有經驗的諮商師會知道如何使用正確的言語來改變客戶的思維,可以說NLP與亞里斯多德在《修辭學》中提出的語言應用技巧有著異曲同工,只不過前者不需要賣弄口才,而只需透過簡單的策略與方法就可以誘導與引發“意識改變狀態”,進而塑造全新的思維。

班德勒曾用“魔術師”來形容那些精通他所研究的這些技巧的諮商師,因為他們總是能在客戶身上引起各種不可思議的轉變。簡單來說,NLP的基本觀點是,大多數人平時都是透過一張貧瘠的語言地圖來作為他們在現實中導航的方式,但這種有限的語言模型桎梏了他們做出選擇的能力。所以NLP的目的就是要通過各種不同的技巧來轉變、擴展或豐富這些語言地圖。

順道一提,班德勒的另一個身份其實是阿道斯・赫胥黎的同事、臭名昭彰的MK-Ultra“精神控制”計畫中的心理學家格雷戈里・貝特森(Gregory Bateson)的學生。貝特森曾在CIA的資助下於加州退伍軍人醫院進行針對戰後創傷症候群患者的藥物與催眠實驗;同時他也非常關注班德勒的研究,更主動探訪過他的病人。班德勒特意研究過催眠大師米爾頓・艾瑞克森(Milton Erickson)的作品,他曾說艾瑞克森使用的催眠語言具有“恰到好處的模糊性”。這種“恰到好處的模糊性”是通過允許歧義、話說到一半的“留白”以及催眠暗示來創造出一種彷彿聽眾可以自由詮釋其意義、填補留白的假象——也就是“有選擇的幻覺”。這些技巧具有將觀念深深固化在心理的“深層結構”中的效果。要想強化這些元素的感染性與暗示性可以透過具有創傷性的意象或渲染情緒張力來實現,特別是在團體環境中,這可以創造一種看似充滿同理心與愛、有如母親般溫暖的家庭氣氛,使人更容易在情感上解除戒備。

我們不妨舉一個有趣的例子,也就是喬・拜登總統在2022年1月6日發表的演說,他在演說中只用了短短幾句話就達到了全套催眠裝置企圖引發的那種精神恍惚與意識改變效果:

“《聖經》曾告訴我們要認識真理,然後真理將使我們自由。我們需要知道真相。現在請閉上你們的眼睛。試著重新回想那一天。你們看到了什麼?

一大群暴亂者史無前例的衝撞國會大廈,揮舞著那面曾經象徵著要摧毀美國、撕裂我們的邦聯旗幟。即使在美國內戰期間,這樣的事情也從未發生過。但它卻發生在了2021年的那一天。

你們還看到了什麼?一群無法無天的暴徒,砸破窗戶、踢開大門、大鬧國會,他們拔起旗桿上的美國國旗當作銳器,拿起滅火器往警察的頭上砸。一群自稱奉公守法的暴徒襲擊了這些警察,對他們施暴、噴霧,甚至在他們身上踩踏。”

在指示聽眾“閉上眼睛”之前,前面的句子先是提到了“聖經”和“真理”這兩個詞彙。“真理”(真相)被快速地重複了三遍,這麼做的用意是要確保“聖經”與“真理”在聽眾的腦海中揮之不去,好方便接下來的咒語生效。接著,聽眾又被指示“請閉上你們的眼睛,你們看到了什麼?”在這之後就是開始進行可視化誘導,包括要求聽眾想像“暴亂者衝撞國會”、“揮舞邦聯旗幟”、“美國內戰”以及美國正在分崩離析的畫面。

“你們看到了什麼?”、“你們還看到了什麼?”就是催眠師俗稱的嵌入式指令(embedded commands)。另外,“你們還看到了什麼”在這裡也起到了“心錨”的作用,因為國會暴動這件事本身沒有什麼爭議,有爭議的只是到底有多少人參與。這就形成了“有選擇的幻覺”——這是一種經常出現在主流媒體敘述中的策略。

可視化過程的引導需要通過反覆訴諸“框架”和充滿暗示性的圖像來做到,像是“暴徒砸破窗戶”、“美國國旗被當作銳器”、“拿起滅火器往警察頭上砸”,還有川普的支持者們口口聲聲說支持警察,實際上卻在踐踏他們。

因此,聽眾在這裡實際上是受到了一種“循序漸進”的引導,一切以“真理”與“聖經”作為“開場”,然後他們被邀請進入“可視化”想像,並使自己“心錨”在一連串充滿暴力的圖像上。從本質上而言,這段演說幾乎就是催眠師、NLP的創立者之一理查德・班德勒所說的製造“虛假記憶”的過程。然後,這些圖像又會像自動警報器或“提示音”一樣,開始暗示人們繼續聯想,讓他們覺得其它事件似乎也是類似的“暴亂”。毫不令人意外的是,同樣的技巧也曾被用來將加拿大的卡車司機抗議與1月6日的“暴亂”相提並論。

班德勒認為循序漸進非常重要。呈現給人們的開場圖像或可視化過程僅僅是整個“恍惚效應”的開始。圖像傳達得越懇切、越密集,就越能煽動人們的情緒。在開場白結束後要先發表一段任何聽眾都會認同的陳腔濫調,然後——也只有在這個時後——等到眾人的情緒都已差不多醞釀完畢,這時就可以開始進行暗示。

時間再次快轉到2022年,現在最常被用來引發接受“暗示”所需要的那種情緒狀態的往往是飽受戰爭蹂躪的街道或城市、手無寸鐵的婦女和兒童的圖像。所以我們可以看見,最近在媒體上經常出現模擬其它城市遭到轟炸後的慘況的圖像,這麼做的用意是要讓觀眾“想像”自己也身處在相同的處境,感受相同的恐懼、無助並因此心生同情。

在輿論宣傳和主流媒體的層層包裝下,說話者想透過催眠灌輸的真正意圖被隱而不顯,普通民眾只能看見NLP中所謂的“表面結構”。另一方面,辯證法的目的就是要揭示出這些隱藏的訊息或“深層結構”,將其曝光在光天化日之下。如果沒有健全的辯證法,聽眾就只會被引導去相信故事與現實真的是它們表面看上去的模樣,而絲毫不知這些故事的內在“深層結構”是如何塑造了他們的行為與思考,塑造了他們決定支持的政策。

魔術師的學徒

經過一百年來的應用社會心理學和行為科學研究,我們可以發現前面引述過的羅素的那段話,其實早已隨著BIT及其它深嵌在西方政府和聯合國、世界經濟論壇等超國家機構中的“助推小組”而被付諸實行。在那裡,我們會看見最尖端的群體心理學和行為科學研究成果,例如“行為助推”(behavioural nudging)、NLP都已被有條不紊地應用於誘導“意識改變狀態”以創造出新的“宏大敘事”,同時引導人們乖乖接受這一切而不需要任何“反思實踐”(reflective processes)。

行為科學家和社會心理學家將這樣的結果稱之為“自動化動機”(automatic motivations),也就是無意識的思維。

在BIT發表的《心靈疆界》(MindSpace,2010)文件中,我們可以看到它非常系統化的闡述了如何在人們身上引導這種“自動化動機”的過程。

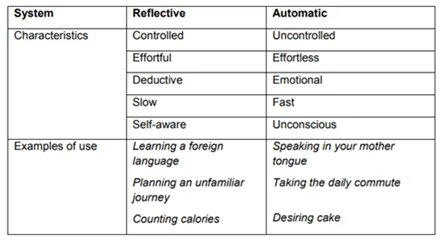

其中〈簡介〉的第十四頁包含了一張圖表,它概述了兩種不同的系統之間的差異:

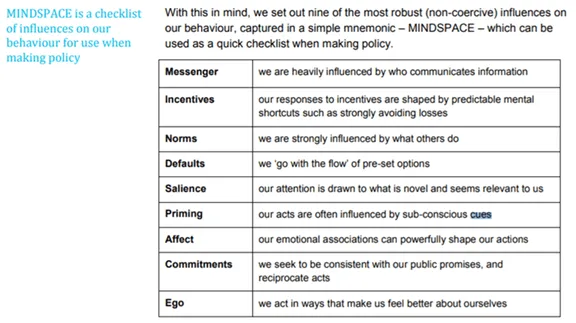

〈操作指南〉的第十八頁則列出了一份如何操縱我們行為的清單:

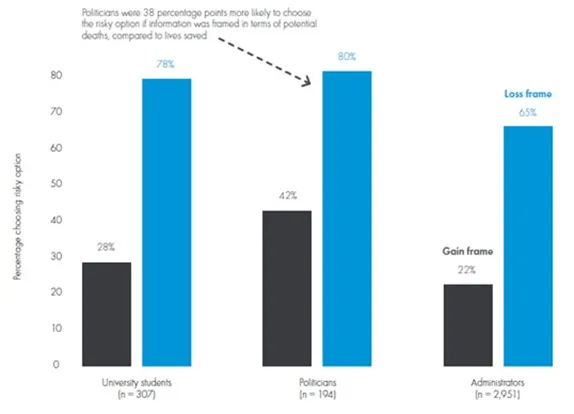

NLP的“換框法”在這裡有著非常關鍵的作用。舉例來說,BIT的《政府行為研究》(Behavioural Government,2018)報告曾指出應該採取“換框法”來改變政策術語,像是用死去多少生命來取代挽救多少生命,以及這麼做可能會對政策產生的影響:

“換框理論認為只要改變問題的呈現方式,就算它的具體內容沒有任何變動,也足以影響人們是否會注意到它與對它的觀感。比方說,下圖顯示出當政治家和公務員以這麼做可以防止多少人死亡(而不是可以拯救多少人)來提出具有風險的政策時,反而更有可能獲得接受。”

舉個例子,很多媒體現在習慣用“研究指出”、“科學家聲稱”、“分析顯示”這樣的短語來構思標題。它們雖然頂著科學二字,但這並不代表它們就是符合科學的表述,因為它們實際上只是想打動群體思維,營造出“社會共識”的假象;這些陳述方式試圖利用我們對權威的信任,來為我們的思考安排一條“捷徑”。著有《影響力:說服的心理學》(Influence: The Psychology of Persuasion)的邁克爾・西爾迪尼(Michael Cialdini)曾研究過這種現象。據西爾迪尼指出,對權威的信任往往會極大地影響人們的行為,因為人們常常將權威當成他們的“思維捷徑”。

例如,我們之所以去看醫生並聽從醫生的指示,是因為信任他們學習的醫學與接受的多年教育。根據西爾迪尼的研究,物理治療師如果將他們的學位、獎項和文憑貼在診所的牆上,就可以讓患者對治療師提出的運動建議的聽從率提升30%。因此,人們對權威的信任是當他們面對複雜問題時“助推”他們一把、讓他們選擇依賴心理“捷徑”的關鍵因素。

然而,人們無意識的思維中往往同時有很多“捷徑”與“默認”的偏好。《心靈疆域》提供的檢查表中的第二個關鍵因素是“激勵”,它描述一些具體的激勵措施。“我們可以透過可預測的心理捷徑,例如想要避免損失,來決定要採取怎樣的激勵措施。”

在《心靈疆域》第二十頁,作者們指出了這種方法的強大效果——“讓損失看起來比收益更大”:

“與同等數量的收益相比,我們往往更不喜歡損失。大部分當前的激勵機制都是以向參與者提供獎勵來進行,但近來對使用經濟獎勵的肥胖症治療研究表明,這麼做對長期減肥或體重控制並沒有顯著的效果。另一種方法是將激勵機制設定為如果人們沒有達到目標,就必須繳納相應的懲罰金。”

透過這種行為助推與NLP語言學“模型”的精心設計,就可以製造出一種特殊的語言訊息,它的“表面結構”會傳達一套特定的暗示與情緒狀態給人們,與此同時它的“深層結構”,即沒有被明說出來的部分,則會使被它影響的人們在不知不覺間做出與他們過往的信念相反的決定,而且這在“表面結構”中不會有任何跡象可循。

這就是柏拉圖辯證法派得上用場的地方。儘管修辭學和輿論宣傳千方百計地想要透過“深層結構”來傳達更多弦外之音,但真正的辯證法卻可以揭露這些訊息,迫使其被拉出來接受嚴格的檢驗。辯證法通常需要採用思想實驗和對話的方式來進行——即俗稱的蘇格拉底反詰法——這是一種用來檢驗假設的方法,我們要想像如果真的按照這些假設所建立起來的世界會是什麼模樣,想像站在x、y、z立場的人們在各種情況下會做出什麼選擇。藉著這種方式,我們便能夠在複雜的背景下挖掘語句的深層結構,破解深嵌在現代敘述中的既有語言模型的侷限性或封閉性。

從這一點來說,辯證法才符合真正的科學與實驗精神,而修辭學則只不過是一種善於強詞奪理的溝通技巧和語言模型罷了。

古代的修辭學、愛德華・伯內斯(Edward Bernays)和佛洛伊德心理學的愛好者所使用的微妙意象,以及現代NLP和行為科學在傳達訊息與灌輸“暗示”這方面最主要的差異在於它們的成熟與精確程度,正如羅素指出:

“未來的社會心理學家會從還在學校讀書的孩子開始進行教育,讓他們形成像雪是黑色的這樣堅定不移的信念。這樣的實驗會引發很多值得思考的問題。第一,家庭無疑是這個過程中最大的阻力。第二,除非從十歲之前開始抓起,否則這樣的教育將很難成功。第三,搭配音樂與反覆吟唱的詩句會有奇效。第四,堅持雪是白色的觀點必須被斥為一種病態的想法。我想未來的科學家會在這方面做得更徹底,他們會讓孩子們明白相信雪是黑色的是多麼省事,而相信雪是深灰色的又會更加省事。”

——伯特蘭・羅素《論科學對社會的影響》

不僅如此,隨著其它各種旨在誘導人們陷入“自動化動機”的催眠方法逐漸成熟,通過NLP中的“提示”(cues)、“促發”(priming)、“心錨”及其它相關的技巧,現代的心理戰魔術師幾乎已經可以做到實時引導“意識改變狀態”發生的程度。只需要語言的想想表面、深層結構與催眠暗示的本質,就可以知道這些技術能具有多麼強大且危險的用途。

結語

如何欣賞真理與語言的奧妙,而不是只會一味模仿和喊口號,“不容得所有歧義與異議的表達”,始終是決定一個共和國能否長久的關鍵。哲學與愛智慧的目的是要幫助我們更好地認識世界,然後創造一個真正美好的社會,可是現代敘述矩陣中的“魔術師”和政治化妝師卻只在乎如何利用精心設計的語言模型來將人們束縛在既定的思想與認知系統中,進而構建出一個最有利於統治階級與金融既得利益者的現實。

即使在柏拉圖的時代,他也痛斥過雅典的政治是如何被善於詭辯且奸詐狡猾的修辭學家所把持,以至其徹底敗壞到了極點。他明白,除非能由一群真正的哲人王來統治,或是統治者願意接受哲學的教化,洞察並掌握萬物的本質與自然的規律,否則城邦的法律和治理仍將繼續積難重返。

柏拉圖很清楚,如果人民與統治者無法拋下私利與自負而追求真正的智慧,語言與心理控制的魔術師和巫師遲早會創造出新的幻象,讓他們為之追逐並稱呼它們為屬於我們的幻象——然後繼續受到奴役、保持無知。

柏拉圖知道,世界上所有的魔咒書、魔術師和花言巧語之人都無法跟真正的哲人王、聖人或愛智者相提並論,因為只有他們永遠保有戳破與揭穿魔術師所編織的敘述和幻象的能力。

然後,一如往昔,這將會決定共和國的未來何去何從。

____________________

[1] This shift towards mass psychological control was also accompanied by a modernization of imperial control, with the old colonial form of imperialism now morphing into the financial slime mold which award-winning filmmaker Michael Oswald dubbed “The Spider’s Web”—Wall Street being the North American extension of this system.

沒有留言:

張貼留言