https://matthewehret.substack.com/p/hyperinflation-fascism-and-war-how

By Matthew Ehret

____________________

就在全世界都將注意力聚焦在烏克蘭的局勢和北約與歐亞大陸之間的軍事衝突陰霾的同時,大多數人卻沒有注意到另一場危機已經山雨欲來。這場危機就是跨大西洋銀行的金融崩潰,其一旦發生將會對世界造成前所未有的混亂。也正因如此,新保守主義陣營才會執意要與俄羅斯、中國以及其它日益壯大的多極聯盟成員拼死一搏,開啟全面戰爭。

我曾在先前的文章中提到英格蘭正企圖執行一項“最終解決方案”,也就是利用“全球大重置”作為幌子來順勢引爆一兆五千萬美元的金融衍生品泡沫,這是醜陋而絕望的垂死掙扎,它試圖假借新冠疫情來建立一個後疫情時代的世界秩序。鑒於這個新秩序的“內容”與1923年英格蘭銀行對德國的經濟混亂所端出的“解決方案”非常相似,最終都是需要通過法西斯統治來強迫大眾接受,因此我打算藉這個機會來重新審視威瑪德國之所以會在1919-1923年陷入本來完全能夠避免的惡性通貨膨脹與社會混亂的原因及影響。

在這篇文章中,我將進一步研究那些超級金融通貨膨脹的設計者是如何嘗試在1933年實施全球銀行家獨裁統治,以及他們妄圖建立新世界秩序的陰謀又是如何被一場勇敢的鬥爭給破解,這件事現在也被寫進了通俗的歷史教科書裡面。

我們還將深入瞭解一場發生在美國的由反帝國主義愛國者們帶頭對抗華爾街和倫敦深層政府的大戰,我們會看見這場典範之爭是如何在1943-1945年達到高潮。

這項歷史研究的目的不是為了好玩,也不該被視為純粹的學術研究,這麼做只是為了一個簡單的事實,即在世界正在慢慢走向四分五裂的此時此刻,若不把這些被刻意諱莫如深的20世紀歷史真相重新公諸於世,我們的社會遲早會被那些篡改了我們集體記憶的力量再次推向法西斯主義與世界大戰的無底深淵。

《凡爾賽條約》與德國的毀滅

一次大戰可以說是英國醞釀已久的傑作,它徹底摧毀了德國、俄羅斯、美國、鄂圖曼帝國本來可以形成的聯盟,它原已在19世紀末有了雛形,正如愚蠢的德皇威廉事後(可惜為時已晚)痛心疾首地說道:“這個世界將被捲入一場空前未有的大戰,其最終的目標是要毀滅德國。英國、法國和俄羅斯都已準備好要消滅我們...這就是愛德華七世一直以來耐心佈局的目的。”

英國的寡頭統治階級策劃了戰爭,也主導了在法國舉行的賠款會議,撇開其它不提,這場會議最後把幾乎不可能償還的債務強加給戰敗的德國,然後又創立了國際聯盟這個旨在塑造“後民族國家世界秩序”的工具。勞合・喬治和他的助手菲利普・克爾(Philip Kerr,洛錫安勳爵)、利奧・艾默里(Leo Amery)、羅伯特・塞西爾(Robert Cecil)以及約翰・梅納德・凱因斯一起率領英國代表團出席,他們肩負著實現全球獨裁統治的議程。這幾個人都是圓桌會議(Round Table)的成員,在1916年趕走了阿斯奎斯(Asquith)後,這個組織便完全掌控了英國,其至今仍是“深層政府”的核心。

在德國的陸軍和海軍都因為1918年的停戰協定而被迫解散後,這個曾經強大的國家如今不得不向勝利者償還總共一千三百二十億馬克的巨額賠款,而且還要放棄佔其10%的人口、15%的耕地、12%的牲畜、74%的鐵礦、63%的鋅礦以及26%的煤炭的土地(亞爾薩斯-洛林、魯爾和北西里西亞)。同時,德國甚至連八千輛機關車(locomotives)、二十二萬五千輛有軌電車甚至是自己的所有殖民地都不能留住。如此赤裸裸的掠奪實在令人大開眼界。

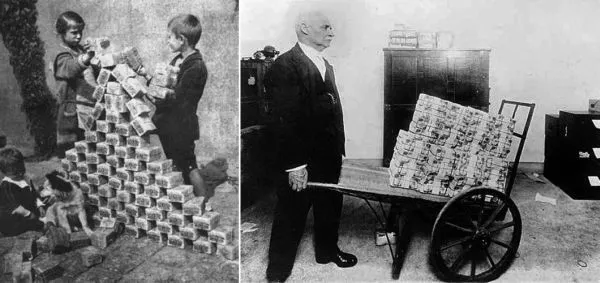

別無選擇的德國只能不斷提升稅收,並在減少進口的同時擴大出口。這項政策(它讓人想起今天IMF的緊縮政策)最後失敗的一塌糊塗,無論是進口還是出口都暴跌了60%。德國放棄了近一半的黃金儲備,但要支付的債務卻沒有減少多少。到了1920年6月,焦頭爛額的德國又想到了一個辦法:開始印鈔。結果這一招不但沒有成為愚蠢的貨幣主義者們幻想的“萬靈丹”,反而導致貨幣急劇貶值並引發惡性通貨膨脹。從1920年6月到1923年10月,流通中的貨幣供應量從六百八十一億馬克迅速飆升至四千九百六十六億馬克。1922年6月,三百馬克可以兌換一美元,等到1923年11月卻需要四十二兆馬克才能兌換一美元!我們透過照片可以看到當時的德國不得不推著滿載現金的手推車,只為了購買一塊黃油和麵包(一公斤的麵包在1923年要用四千兩百八十億馬克才買得到)。

隨著貨幣貶值,工業產值也下降了50%,失業率則飆升至30%以上,人們的食物攝入量更下滑至戰前的一半左右。德國導演弗里茨・朗(Fritz Lang)1922年的電影《賭徒馬布斯博士》(Dr. Mabuse)很忠實地呈現了當時的德國民眾陷入的投機狂潮,所有有能力的人都為了眼前的利益而瘋狂做空馬克,結果只是導致馬克的處境更加雪上加霜。這很難不令人聯想起今天寧可賣空美元,也不願意好好想想該怎麼解決根本問題的美國人。

抵抗勢力

並不是所有人都沒有察覺《凡爾賽條約》包藏的禍心,德國被納粹化的命運絕不是從一開始就注定好的。現今的歷史書籍經常遺忘了一個重要的事實,那就是來自俄羅斯、美國和德國的愛國勢力都曾經勇敢地試圖阻止惡性通貨膨脹和法西斯主義的洪流,要是他們的努力沒有被扼殺,這本來可以避免希特勒的崛起和二次大戰的發生。

在美國這邊,由威廉・哈定領導的新總統團隊迅速扭轉了原本親英國的伍羅德・威爾遜支持國際聯盟的議程。一位名叫華盛頓・貝克・范德克利普(Washington Baker Vanderclip)的著名美國實業家在1920年帶頭與俄羅斯簽訂了有史以來最大規模的貿易協議,這項協議涉及的貿易總額高達三十億美元,他曾痛斥威爾遜是“唯英國政府是從的獨裁者”。與威爾遜不同,哈定總統既支持美俄貿易協議,也堅定捍衛美國的主權而不為國際聯盟所誘,他還在1921年宣布與俄羅斯、匈牙利以及奧地利的雙邊條約將不受國際聯盟的約束。當然,圓桌會議在美國的分部(也就是後來的外交關係協會〔CFR〕)絕不會就這樣善罷甘休。

正當哈定打算承認蘇聯並與列寧簽訂協議之際,這位偉大的總統就突然因為吃進了一些“壞掉的牡蠣”而在1923年8月2日驟世。儘管屍檢從未進行,但他的死去仍為親英國的華爾街帶來了全面掌控美國、使白宮不再與世界政府作對的黃金十年。由財政部長安德魯・梅隆(Andrew Mellon,他是愚蠢而腐敗的柯立芝總統背後的藏鏡人)領導的這段放鬆管制時期導致投機泡沫從20年代的咆哮時代開始逐漸變得一發不可收拾,最終引發1929年黑色星期五的徹底崩盤,讓美國差點就要陷入法西斯主義的萬劫不復。

粉碎俄德的《拉帕洛條約》

經過幾個月的磋商,俄羅斯和德國的代表最終簽訂了一項旨在取代《凡爾賽條約》的方案,這是德國愛國者們的一次重大勝利,並將為俄德兩國建立起堅實的友誼,這勢必會打亂那些邪惡的議程。

1922年4月16日,德國實業家、外交部長沃爾特・拉特瑙(Walther Rathenau)和俄羅斯外交部長格奧爾基・契切林(Georgi Chicherin)在義大利的拉帕洛簽訂了條約,條約內容包括雙方同意免除彼此的所有戰爭債務和領土要求。這項條約宣稱,俄羅斯和德國將“本著互惠互利的精神合作,滿足彼此的經濟需求。”

隨著拉特瑙在1922年6月24日遭到恐怖主義團體-“執政官組織”(Organization Consul)刺殺身亡,《拉帕洛條約》頓時失去了它的定海神針,德國也因此陷入更加嚴重的混亂和印鈔狂潮。執政官組織在1919-1923年總計刺殺了超過三百五十四名德國政治人物,當他們在1922年被勒令解散時,該組織只是順勢改頭換面以其它準軍事組織的形式(例如德國自由軍團〔Freikorps〕)繼續活動,日後更成為納粹黨倚重的軍事武裝力量。

1923年:倫敦金融城出手

就在惡性通貨膨脹把德國搞得焦頭爛額之際,華爾街及時獻上了一項名為《道斯計畫》(Dawes Plan)的解決方案,這項計畫需要借助一位聽命於倫敦的魁儡亞爾馬・沙赫特(Hjalmar Schacht)之手來完成。沙赫特在1923年11月被任命為貨幣局局長,並在不久後又接任德國央行行長,他上任後所做的第一件事就是遠赴倫敦拜訪英格蘭銀行行長蒙塔古・諾曼(Montagu Norman),後者為沙赫特指點了重建德國的藍圖。為了“解決”危機,沙赫特就這樣飲下了這杯毒鴆。

這項計畫推出了一種名為“地租馬克”的全新貨幣,其固定價值為一兆帝國馬克兌換一塊地租馬克,這是對德國人的再一次趁火打劫。伴隨這種新貨幣推出的還有德國歷史上前所未有的“新規距”:大規模私有化政策,使得英美企業得以藉機大舉收購德國的國有企業。在約翰・福斯特・杜勒斯(John Foster Dulles)、蒙塔古・諾曼、艾夫里爾・哈里曼(Averill Harriman)及其他深層政府黨羽的監督之下,IG・法本、蒂森克虜伯、聯合銀行、布朗兄弟哈里曼公司、標準石油、摩根大通控制了德國的財政,這些都在史丹利・克萊默(Stanley Kramer)1961年的電影《紐倫堡大審》(Judgement at Nuremburg)中有所揭露。

沙赫特的下一步是削減工業信貸、提高稅收並實施對“無謂支出”的大規模緊縮。於是三十九萬名公務員被解僱、工會與集體談判權被取消,就連工資也被調降了15%。

可以想見,都已經有了《凡爾賽條約》帶來的地獄,現在還要變本加厲怎麼可能會讓人們接受,沸騰的民怨開始逐漸超出了倫敦-華爾街銀行家(還有他們的打手)的控制。現在需要一個不受共和國的民主制度約束的執法者,才能將沙赫特的經濟學強加予人民。這時一位曾在1923年11月8月的啤酒館政變中嶄露頭角的失意畫家便成了最完美的人選。

拯救德國的最後一搏

儘管希特勒的權力在未來十年的沙赫特經濟學主宰下持續擴大,但在1932年11月的選舉中脫穎而出成為總理的卻是庫爾特・馮・施萊歇爾將軍(Kurt von Schleicher),這是共和黨為了阻止德國落入法西斯深淵的最後一次努力。

施萊歇爾曾在十年前與拉特瑙一起參與制定《拉帕洛條約》,同時他還是弗里德里希・李斯特學會(Friedrich List Society)的公共工程計畫與實業家威廉・洛滕巴赫(Wilhelm Lautenbach)的國家改革方案的堅定支持者。反而納粹黨的聲勢已大不如前,失去了民意支持。萬念俱灰的希特勒當時甚至一度考慮自殺,直到英美精英們發動了一次“合法政變”,用華爾街的資金餵飽了納粹黨的庫房。

希特勒最終在1933年1月30日如願以償當上德國總理,並利用同年3月發生的國會縱火案作為藉口實施“緊急狀態”來獨攬大權。施萊歇爾將軍和其他數百名愛國者隨後也紛紛命喪於1934年的長刀之夜,再過幾年後,倫敦金融城-華爾街一手養大的怪物就要撲向全世界。

人為策劃的1929年大崩盤

每個人都知道1929年的股市崩盤使美國跌入了長達四年的低谷,大蕭條也迅速席捲至整個歐洲,但沒有多少人意識到這其實並非不可避免,而是一場人為策劃的陰謀。

隨著威廉・哈定在1923年英年早逝,一顆巨大的泡沫開始在摩根大通的魁儡柯立芝、金融家安德魯・梅隆(財政部長)精心培育下慢慢從20年代浮現,他們放鬆對銀行的管制、實施緊縮政策並通過了一項券商貸款計畫讓投機客能輕易借到錢來炒股。華爾街獲得鬆綁,對實體經濟的投資從20年代開始停滯,取而代之的是短視近利的狂熱。券商貸款在1925年的總額為十五億美元,到了1926年進一步提升至二十六億美元,1927年達到五十七億美元。截至1928年,股票市場已被高估了足足四倍!

等到泡沫被吹得差不多時,就是時候“回收”市面上的貸款了。可以想見,那些借貸的人根本還不出錢,於是市場一觸即潰。那些掌握“內線消息”的摩根大通及其它金融巨頭的“尊貴客戶”搶先一步在崩盤前拋售手上的股票,然後再按已經跌至谷底的價格買下美國的各種實體資產。其中一個以這種方式賺進大筆橫財的人是布朗兄弟哈里曼公司的普雷斯科特・布希(Prescott Bush),他也在1932年出資挽救了搖搖欲墜的納粹黨。這些金融家皆與倫敦金融城有著密切的往來,並通過美聯儲和國際清算銀行等私人央行系統來協調彼此的利益。

大蕭條時期的人間地獄

大蕭條期間的失業率一度高達25%,工業產能雪崩了70%,農產品的價格也暴跌至遠不足以彌補生產成本的程度,一時間失去抵押品贖回權的人無以計數,最終在走投無路之下選擇自殺,此時距離美國墜入法西斯主義似乎只剩下一步之遙。隨著四千家銀行陸續倒閉,人們的畢生積蓄也化為了烏有。

這股絕望的情緒也瀰漫到了歐洲和加拿大,崇尚優生學的法西斯主義者頓時成為了人們心中的救星。英國在1932年迎來了奧斯瓦爾德・莫斯利(Oswald Mosley)領導的不列顛法西斯聯盟(British Union of Fascists)的崛起,同時間的英屬加拿大也出現了法西斯化的主張,由羅茲學者、費邊社成員組成的社會重建聯盟(League of Social Reconstruction,其後來接管了自由黨)呼籲應該建立一個“科學管理的社會”。截至1932年,墨索里尼已經登上《時代》雜誌超過六次,人們被告知唯有法西斯主義才能夠解決美國的經濟困境。

偏偏在這個時候,倫敦金融城於1931年宣布脫離金本位制,這對美國無疑是屋漏偏逢連夜雨,因為它加劇了黃金從美國的大量外逃,導致貨幣供應進一步縮減,於是更加難以解決蕭條。英國的商品又在這時大舉湧入,壓垮了美國僅存的最後一點產能。

就在這種黯淡無光的氛圍下,一場不為人知的壯烈戰役在1933年拉開了序幕。

1932年:銀行家的獨裁夢碎

在德國,施萊歇爾將軍在1932年12月意外勝出了倫敦暗中支持的納粹黨,這意味著德國恐怕將趁機擺脫央行系統的暴政。就在施萊歇爾勝選的幾個星期前,富蘭克林・羅斯福贏得了美國總統大選,並揚言要嚴格監管私人銀行、捍衛國家的金融主權。

眼看他們的全球法西斯主義計畫似乎危在旦夕,倫敦金融城立刻宣布必須盡快建立一個由央行控制的嶄新全球治理系統,他們試圖以經濟危機為藉口來剝奪民族國家制定貨幣政策的權力,同時加強中央銀行作為“全球預算平衡”執行者的地位。

1932年12月,在國際清算銀行和英格蘭銀行的指示下,國際聯盟召開了“穩定世界經濟”大會。國際清算銀行成立於1930年,號稱“央行的央行”,它最初的目的是協助一戰各國的債務處理,並且直到二戰已經爆發之後它仍是供應納粹德國資金的重要渠道。六十四個國家出席了在倫敦舉辦的經濟會議,並由英國首相與國王親自主持開幕。

會議上的貨幣委員會通過了一項決議表示:

“本會議一致認為,為了替國際金本位制建立令人滿意的機制,有必要在目前還未有適當央行機構的發達國家設立獨立的中央銀行,使其擁有必要的權力與權限來執行適當的貨幣與信貸政策...本會議還希望重申各國央行之間的密切與持續合作的重要性。國際清算銀行需要承擔更大的責任,不僅僅是通過增進合作,更應該成為執行共同決策的工具。”

彷彿是在呼應英格蘭銀行對“數學均衡”的執著,這些決議指出為了“維持各國的國際收支平衡”,要建立一個由各國央行控制的新全球金本位制。這個提議的本質是要剝奪民族國家為了自身發展而自主發行信貸的權利。

羅斯福挫敗倫敦經濟會議

1933年1月,一場“軟政變”阻撓了施萊歇爾對銀行家獨裁統治的反抗,從此愛國者失勢、阿道夫・希特勒(在英格蘭銀行的魁儡亞爾馬・沙赫特控制下)上位,隔年施萊歇爾遇刺身亡。在美國,1933年2月15日,一位勇敢的邁阿密婦女及時搶走了另一位信奉無政府主義的共濟會員手中的槍,導致後者沒能順利開槍擊中羅斯福,子彈反而打中了芝加哥市長安東・瑟馬克(Anton Cermak),很遺憾最終還是沒有搶救過來。

刺殺羅斯福失敗使得倫敦經濟會議陷入了嚴重的麻煩,因為羅斯福領導的美國拒絕合作。羅斯福深知建立新國際體系的必要性,但他也清楚它必須要透過為了人民的利益而服務的主權國家攜手合作,而不是只為寡頭的利益著想的央行來實現。因為大蕭條而元氣大傷的民族國家需要先從經濟上復甦、擺脫金融家的影響之後,任何國際改革才有得談。

到了1933年5月,當羅斯福鄭重重申這些會議根本無法解決“這場悲劇性的世界災難”,並且急於求穩的執著恰恰是“國際銀行家的痼疾”後,倫敦經濟會議可以說是已經名存實亡。羅斯福繼續說道:“美國所期許的是這樣一種美元,它將在這一代人之後繼續保有我們希望它在不久的將來所達到的購買力和償債能力。對其它國家而言,實現這一目標也遠比維持僅僅一兩個月的匯率穩定要更有意義。匯率穩定從來都不是真正的答案。”

英國對此起草了一份官方聲明,表示“美國關於穩定局勢的聲明,將使得繼續召開會議變得毫無意義。”

羅斯福對華爾街的戰爭

這位新官上任的總統在他3月4日的就職演說中發出了自己的宣戰,他說:“貨幣兌換商已經從我們文明的聖殿中落荒而逃。現在我們終於可以恢復那座聖殿的古老真理,衡量這一真理是否恢復的標準就在於我們是否願意捍衛比金錢利益更崇高的社會價值。”

羅斯福在幾個層面上向華爾街發動了戰爭,首先是他宣布支持佩科拉委員會(Pecorra Commission),後者成功將數千名銀行家繩之以法並曝光了華爾街高層的累累罪行,包括操縱經濟、買賣官職以及推動法西斯主義。據負責領導該委員會的費迪南德・佩科拉(Ferdinand Pecorra)表示:“這一小群身居高位的金融家通過掐住經濟活動的命脈,掌握了美國的其它各種團體都難以望其項背的巨大權力。”

佩科拉的成功使得羅斯福得以順利實踐自己的政見,例如(1)通過《格拉斯-斯蒂格爾法案》來拆分銀行(2)對銀行進行破產重組(3)設立證券交易委員會來監督華爾街。最重要的是,羅斯福透過任命自己信得過的人(實業家馬里納・埃克爾斯〔Mariner Eccles〕)來擔任美聯儲的主席,使其擺脫來自倫敦一方的掌控,這也是美聯儲自1913年以來首次不得不服從於國家命令,同時他還創建了另一個不受美聯儲控制的“替代”貸款機制,亦即重建金融公司(Reconstruction Finance Corporation,RFC),其是整個20世紀30年代供應美國國內大興土木的第一大貸款人。

導致羅斯福被妖魔化的其中一項最具爭議性的政策是他廢除了金本位制。金本位制對貨幣供應形成了嚴格的限制,每一美元紙幣都必須要能兌換相應的黃金,結果這就造成了財政拮据,使恢復工業產能和幫助數百萬失業者重返崗位所需要的國內建設變得窒礙難行。金本位制還容易受到國際金融家的操縱,這反而讓它在這時變成了更具破壞性的武器。由於大宗商品價格已跌破生產成本,因此現在最迫切的是要通過“受控通脹”來提高商品價格,如此一來工廠和農場才能恢復償付能力,不幸的是,這時金本位制就成了絆腳石。羅斯福宣布徵收保護性關稅以促進農工業的復甦,同時也結束了多年來不知節制的自由貿易。

羅斯福在1934年闡述了他的政治經濟哲學:“那種將銀行家當成一方,政府當成另一方,認為兩者或多或少是平等且獨立的觀念已經過時了。迫於時局的變化,政府必須要成為社會上所有利益群體(包括銀行家)的仲裁者,政府要成為法官。”

真正的新政

一旦從央行的束縛解脫後,羅斯福和他的盟友就能著手開始恢復人們對銀行業的信心,好實現真正的景氣復甦了。在他頒布銀行全面停業令的三十一天內,已陸陸續續有75%的銀行重新開始營業,並且現在有了美國聯邦存款保險公司(FDIC)來為人們的存款提供保險。四百萬人重返崗位,數百座新的圖書館、學校和醫院一一落成——這一切都是在RFC的資助下完成的。羅斯福在他的第一次爐邊談話中提到了重建人們對政府與銀行的信心是最重要的一件事,直到今天這仍是央行銀行家最不堪回首且不想讓你知道的一頁。

從1933-1939年,共有四五千個基礎建設項目開工。許多這些“國內”建設計畫都是在一個“總計畫”的規劃下進行,這有點像是今天中國的一帶一路,只不過羅斯福將它稱作“四區計畫”(Four Quarters),其中包括了不少大型建設項目,例如東南部的田納西河谷地區管理局、西北部的哥倫比亞河條約區、東北部的聖勞倫斯海道區以及西南部的胡佛水壩/科羅拉多區。隨著田納西州的識字率從1932年的20%上升至1950年的80%,這些建設項目最終帶來了無法用金錢衡量的回報,並且得益於廉價的水電,南方的種族主義泥潭更在日後一躍成為美國航太產業的基石。正如我過去曾在《獵隼》(Saker)上發表的一篇文章中指出,羅斯福從來都不是凱因斯主義者(當然也不能說滲透他政府中的羅茲學者和費邊社成員也都一定是凱因斯主義者)。

華爾街破壞新政

今天批評新政的人往往忽略了一個事實,即它的失敗更多是與華爾街的從中作梗有關,而不是因為它本身有什麼太大的問題。例如,摩根大通的魁儡路易斯・道格拉斯(Lewis Douglass,美國預算局局長)在1934年強令土木工程局關閉,導致四百萬人一夕失業。

華爾街無時無刻不想著要癱瘓經濟。1931年,紐約銀行對實體經濟的貸款總額為三百八十一億美元,這一數字到了1935年卻下滑至兩百零三億美元。紐約銀行在1929年有29%的資金是投資在債券和證券,這一比例同樣在後來上升至58%,造成政府難以向實體經濟發放具有生產性的信貸。

當羅斯福的財政部長在1937年說服他結束公共工程,以看看經濟是否“能靠自己的雙腳站立”時,華爾街幾乎立刻就從經濟活動中撤出了信貸,工業生產指數很快從110驟跌至85,使七年來的收益全都化為烏有,鋼鐵產能也從80%暴跌至僅剩19%的蕭條時期水平。兩百萬人失去了工作,道瓊指數更蒸發了39%的數值。這幾乎與踢走復健病人的拐杖無異,而且任何人都不會忘記那些踢走拐杖的人曾經公開支持歐洲的法西斯主義。布希家族的普雷斯科特・布希甚至在1942年因為代表布朗兄弟哈里曼公司與敵對國家進行非法貿易而被判罪!

美國的未遂政變

銀行家們在這段期間也不僅限於從金融上興風作浪,他們甚至曾嘗試發動法西斯軍事政變,不過這一切都被史沫特萊・巴特勒少將(Smedley Butler)在1934年11月20日的國會上全部曝光了出來。據巴特勒作證說,這整個政變計劃始於1933年夏天,並由華爾街金融家們籌劃,他們試圖扶植他成為魁儡獨裁者,帶領五十萬名退伍軍人進攻白宮。巴特勒透露,這些金融家不久前才成立了一個名為美國自由聯盟(American Liberty League)的反新政組織,該組織不斷鼓吹美國應該隔岸觀火而不要介入戰爭,以免擋到了他們夢寐以求的盎格魯-納粹法西斯全球政府的大業。

直到希特勒顯然已不再聽話,並且不願屈居於英國的新世界秩序理念時,美國自由聯盟才心不甘情不願的改變了口徑。對於美國自由聯盟的意圖,羅斯福只回答說:“有些人總是在嚷嚷新世界秩序,實際上它既不是新的,也稱不上是秩序。”

羅斯福的反殖民戰後願景

對羅斯福反對殖民主義的偉大理念最精彩且活生生的見證之一來自於他的兒子埃利奧特・羅斯福(Elliot Roosevelt)在1946年撰寫的一本少有人知的回憶錄,作為他父親最親密的夥伴與助手,他親身參與了整個戰爭期間的不少最高層級的會議。眼看羅斯福的戰後願景隨著他在1945年4月12日與世長辭而四分五裂,以及哈里・杜魯門領導下的親邱吉爾政府出現,他不只不合時宜地向已經失去戰爭能力的日本投下原子彈,還在國內外掀起對蘇聯的冷戰,心灰意冷的埃利奧特寫下了《我眼中的他》(As He Saw It,1946),只為了紀念他父親曾經期許過的世界。

正如埃利奧特在談到他之所以決定寫這本書的動機時說:

“我是在不久前才決定要寫書,促使我下定決心的是世局的一連串變化。溫斯頓・邱吉爾在密蘇里州富爾頓的演說是最後一根稻草...美國開始大量製造原子彈是無法迴避的理由;所有世界各國之間越來越離心離德的徵兆、所有被背棄的承諾、所有貪婪而絕望的帝國主義妄想復興強權統治的嘗試,都使我的決心變得愈發堅定...我看著從前的諾言一一遭到違背,協議被草率且可恥地無視,和平的提議被置之不理...我想將這本書獻給那些與我擁有相同感受的人...他曾經期許過的道路都已經被最悲慘地——而且是故意的——背叛了。”

四大自由

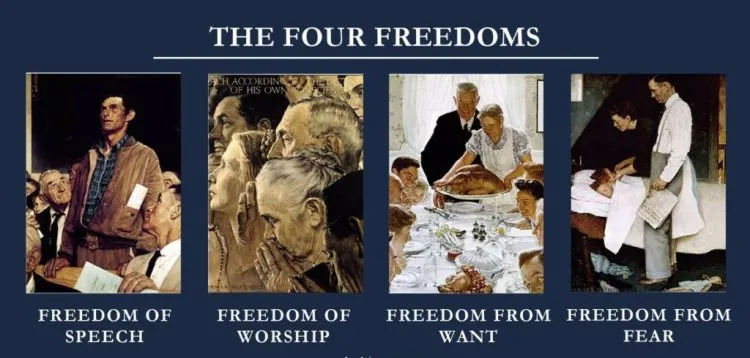

甚至早在美國參戰之前,羅斯福就曾在1941年1月6日發表的《四大自由》國情咨文演講中闡述了他理想中的國際和平綱領,這個理想激勵著未來四年半中的每一場浴血奮戰。羅斯福在這次演講中說道:

“在未來我們力求安定的日子裡,我們期待一個建立在四大人類基本自由之上的世界。

第一個是言論和表達的自由——在世界各地。

第二個是每個人以自己的方式敬拜上天的自由——在世界各地。

第三個是免於匱乏的自由——用世人熟悉的方式來說,這意味著保障每一個國家的居民健康和平的生活的經濟理念——在世界各地。

第四個是免於恐懼的自由——其中,從全球的角度說,意味著世界範圍的裁軍是如此徹底,以至於沒有一個國家有能力做出任何對鄰居的物理攻擊行為——在世界任何地方。這不是對遙遠的千禧年的幻想。

它是我們這個時代、這個世代的人可以達到的世界的堅實基礎。

那樣的世界和暴政下獨裁者企圖用炸彈的威力創造的所謂新秩序是截然對立的。

對於那個新秩序,我們反對它是出於一個更崇高的理想——道德秩序。一個良好的社會能夠毫無畏懼地面對任何企圖統治世界的陰謀與外國策劃的革命。

自美國立國以來,革命的腳步便從未停止——這是一場永久的和平革命——一場在平穩、寧靜中完成的革命,它會根據不斷變化的事態來自我糾正——不需要集中營,也不需要焚化爐裡的生石灰。我們夢想的世界秩序是自由國家依靠互相合作,在友好且文明的社會中共同成就的。

這個國家已將它的命運交付在成千上萬自由的男人和女人的雙手、頭腦和心中;還有上帝許下的對自由的忠貞熱愛。自由無論在任何地方都意味著人權至上。我們支持所有追求或捍衛這些權利的人。團結一心、眾志成城,乃是我們最強大的力量。”

聽完這些對自由的概述後,深受感動的美國畫家諾曼・洛克威爾(Norman Rockwell)創作了四幅經常在美國各地展出、向公眾傳達羅斯福的美好理想的名畫。

羅斯福身邊的愛國副總統(也是本該在1948年繼任成為總統的人)亨利・華萊士(Henry Wallace)同樣在1942年向人民發表的一場感人肺腑的演說中概述了羅斯福的願景,今天世上的所有公民都應該好好看看:

邱吉爾 vs 羅斯福:兩種典範的衝突

埃利奧特對1941-1945年間他父親與邱吉爾之間的典範衝突的描述是無比珍貴的史料,因為它們正反映了羅斯福所代表的美國憲政理念以及對一個美好世界的應許,若非因為某些意外的發生,我們本來能夠迎來一個共創雙贏、崇尚創造性理性與世界大同的時代。

在《我眼中的他》中,埃利奧特回憶了他在美國被捲入二戰之初時與他父親的一次對話,老羅斯福的反殖民理念在這次談話中表露的很清楚:

“我所牽掛的是更遠的戰爭,埃利奧特。我擔憂的是,如果在這場戰爭結束後我們仍然允許數百萬人重新陷入過往的半奴隸制,我們的世界將會變成什麼模樣!

別想了,埃利奧特,若不是因為法國人、英國人和荷蘭人的鼠目寸光,美國人又何必在太平洋陪葬。難道我們還要讓他們再一次重蹈覆轍?等到十五或二十年後,就輪到你的兒子來收拾殘局了。

我要說的只有一句話,埃利奧特。等我說完後你就出去吧,我累了。仔細聽好我的話:等到我們贏得戰爭後,我將竭盡全力確保美國不會被哄騙捲入任何將助長法國或大英帝國的帝國主義野心的計畫。”

在1943年1月24日的摩洛哥舉行的卡薩布蘭卡會議期間,羅斯福和邱吉爾產生了更直接的矛盾,標誌著兩種典範的衝突達到了最高點。埃利奧特紀錄了他的父親是如何與想要繼續維持大英帝國的各種最惠貿易條約的邱吉爾展開第一次脣槍舌戰,大英帝國的整個掠奪體系都是奠定在這些條約之上。

“‘當然,’他(羅斯福)用意味深長的語氣開口說:‘在戰後,只有盡可能實現最大的貿易自然,才有可能確保持久的和平。’

他停頓了一下。首相低頭沉思著;他眉宇下的那雙目光一直緊緊注視著父親。

‘再也沒有人為設立的障礙,’父親繼續說道:‘沒有最惠國待遇,沒有無止盡的擴張。只有充滿良性競爭的市場。’他的目光漫無目的在房間裡四處遊蕩。

這時,邱吉爾從他的扶手椅上動了一下。‘大英帝國的最惠貿易條約是,’他用十分沉重的語氣說著。

父親打斷了他的話。‘是的,那些帝國貿易條約就是最好的例子。就是因為這些條約,印度和非洲的人民,所有近東和遠東殖民地的人民,至今才會依然如此落後。’

邱吉爾的脖子開始發紅,他向前蹲了下去。‘總統先生,英格蘭絕不願失去它在不列顛自治領中的主導地位。帶給英格蘭繁榮的貿易必須繼續下去,接受英格蘭大臣制定的規則。’

‘你看,’父親緩緩地說:‘這就是你,溫斯頓,和我遲早會產生歧見的地方。我堅信如果我們要實現長久的和平,就不能忽略落後國家、落後民族的發展。那麼如何才能做到這一點?毫無疑問,18世紀的方法已經行不通了。現在——’

‘誰說我們要採用18世紀的方法了?’

‘你們的每一位大臣都是這麼主張的,他們提出的每一項政策都只是為了奪取殖民地的原材料,卻對生活在那些地方的人民不聞不問。20世紀的方法應該是要幫助這些殖民地實現工業化。提升他們的生活水平、教育他們、為他們建立衛生設施,這才是20世紀的方法——確保他們的財富能為己所用。’

房間裡的我們其他所有人都聽的津津有味。霍普金斯咧嘴笑了。邱吉爾的助手湯普森中校看上去既鬱悶又慌張。至於首相本人,他看起來也像是快要中風了一樣。

‘你剛剛提到了印度,’他咆哮說。

‘是的,我不相信我們可以一邊打一場反對法西斯奴隸制的戰爭,一邊卻又不致力於將全世界的人民從落後的殖民政策中解放出來。’

‘那菲律賓又怎麼算?’

‘我很高興你提到了他們。你知道,他們早已在1926年獲得了獨立。如今他們擁有現代的衛生設施和教育;他們的文盲率一直在逐年下降...’

‘無論如何,帝國的經濟協議動不得。’

‘它們終究是人為強加的...’

‘它們是奠定我們繁榮的基石。’

‘和平,’父親堅定地說道。‘無法容許任何專制的存在。和平意味著人人平等,人人平等意味著最大限度自由化的競爭貿易。有誰能否認,德國妄圖憑一己之力主導中歐的貿易正是導致戰爭的一個主要因素?’”

這兩個男人的爭論無疑只會沒完沒了...

第二天,埃利奧特繼續敘述了他們與邱吉爾的談話:

“‘總統先生,’他說。‘我相信你正試圖瓦解大英帝國。你對戰後世界結構的每一個想法都印證了這一點。即使如此,’——他動了動食指——‘即使如此,我們仍舊相信你是我們唯一的希望。而且,’——他的聲音突然低了下來——‘你我都心知肚明,要是沒有美國,大英帝國將不復存在。’

在那一刻,邱吉爾承認,他同意只有按照美利堅合眾國規劃的藍圖,和平才有可能降臨。他甚至承認英國的殖民政策是死路一條,英國主宰世界貿易的企圖是死路一條,英國與蘇聯結盟對抗美國的想法也是死路一條。或者說本來應該要是這樣的,如果父親還活著的話。”

有關這段歷史更詳盡的內容,可以參考本作者在8月15日發布的講座:

羅斯福的戰後願景破滅

儘管羅斯福的奮鬥的確扭轉了歷史進程,但他在自己的第四任任期還未坐穩時便因病去世,使得法西斯主義最終還是毀掉了他的戰後願景。

國際貨幣基金組織、世界銀行或聯合國不但沒有變成將新政的理念推廣到全世界、提供前殖民地長期低息貸款以促進它們發展工業的工具,反而被那些曾在1933年試圖掌控世界的央行獨裁勢力給奪了回去。

美國自由聯盟催生出的各種“愛國”反共組織在冷戰時期與FBI、麥卡錫主義狼狽為奸,形成了一個難以撼動的集團。這正是艾森豪威爾在1960年呼籲必須警惕“軍事工業複合體”時所暗示的,以及甘迺迪在他擔任總統的九百天中挺身對抗的對象。

也是這個集團在幕後策劃了2020年11月的美國政變,其目的是為了煽動一場徹底撕裂合眾國的內戰。如今這個由英國暗中控制的深層政府最害怕的就是羅斯福精神的復活,他們害怕它會找到一條與中國的“一帶一路”以及歐亞聯盟共存的新路。法國財政部長布魯諾・勒梅爾(Bruno LeMaire)和馬克・卡尼(Marc Carney)都警告說,他們擔心西方如果不盡快推動綠色新政,新絲綢之路和人民幣將會取而代之成為新世界體系的基石。

在新冠疫情帶來的綠色全球大重置的迷霧下,英格蘭銀行正在緊鑼密鼓地醞釀它一手制定的綠色新政,其試圖對人類的增長極限施加嚴格的限制,打著從人類手中拯救自然的口號,這一切都與羅斯福的新政或1944年的布雷頓森林會議背道而馳。這些只不過是央行銀行家妄圖實現他們減少人口與建立“帶著民主面具”的法西斯主義的一廂情願,過去他們在1923年和1933年都失敗了,至於他們這次會不會成功,這就要取決於人們是否能夠記取歷史的前車之鑑。

沒有留言:

張貼留言