除了尋常的清醒狀態,心靈還有著更深層次的層面這一事實在今天已是眾所週知。諸如潛意識和無意識等心理學概念早已成為日常語言,人們也樂於尋求各式各樣的心理治療來解決與之相關的疑難雜症。我們逐漸開始認識到,心靈的這些部分正是宗教體驗發生的場所,只是對它具體是怎麼發生的我們仍莫衷一是。同樣有待解答的還有我們該如何掌控自己身上的這些部分。它們看起來既沒有意識也無法溝通,既然如此我們有意識的心智又該怎麼跟它們對話?

雖然有多少流派就有多少種心靈模型,但我還是打算按照我一直在本書中介紹給各位的模型來討論這個問題。我們已經看到,內在基督教將人的本質劃分成三個部分:精神、靈魂/心靈、身體。心靈恐怕是其中最複雜又最難懂的一個,儘管如此,有鑒於它是代表純粹意識的精神與代表物質的身體之間的中介,可以說要想理解人的存在,就絕不能跳過心靈。

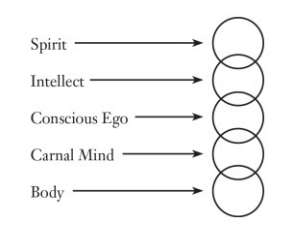

心靈本身又可以被分成三個部分或層面(見圖10-1),位居中心的是我們最熟悉、也應該最沒有疑義的老朋友:小我,它是我們最容易在日常生活中產生認同的部分。在它下面的是神秘基督教所說的“肉體之心”(carnal mind)。它是心靈中最接近身體且負責掌控和調節後者的部分。肉體之心從我們傳統的角度而言是完全沒有意識的,但從另一個角度而言它卻又充滿了意識——在某些方面甚至更勝小我,因為即使是在深度睡眠的狀態,它仍須繼續指揮身體的日常機能,例如呼吸與心跳。不出所料,肉體之心只能思考感官層面的事物,它不適合理解詞彙或概念;身體的一舉一動才是它最關心的問題。

圖10-1:人類構成示意圖。最上面的是精神;最下面的是身體。中間的三個圓圈代表心靈的不同層面:智力、意識自我與肉體之心。這些圓圈互相重疊,因為人跟千層蛋糕不一樣;這些圓圈以多種方式互相作用並彼此滲透。

心靈的第三個層面也很重要。它是心靈與精神的最底層部分的相接之處。在三個層面裡它也是最鮮有人知的一個,更幾乎已被現代人完全遺忘。因此,即使是今天的大多數心理學流派也沒幾個可以用來稱呼它的術語。但它在古代語言中確實有名字。柏拉圖使用希臘語episteme,即“知識”來稱呼它(註1);卡巴拉使用希伯來語binah-“理解”;梵語使用buddhi-“菩提”;拉丁語使用intellectus-“智力”。然而,這第三個層面與我們現代英語中所說的智力不盡相同。相反,它是一種更高層次的智力。勒內・蓋農將其定義為“對事物原理的直觀”(註2),它透過作為原型的符號和抽象的圖案來進行思考,例如數學與幾何圖案。從尋常的認知角度而言,這是一種今天很少有人能夠進入的意識改變狀態。雖說不太合適,但由於缺乏更好的術語,我們在這裡仍姑且將其稱作智力。

為了在真正的“我”的引導下實現個人的內在整合,基督教提出了一種與心靈的這三個層面交流的方法。意識自我可以理解語言;所以它需要的是聆聽講道與閱讀聖典。肉體之心需要通過手勢和行動來學習;所以才有五花八門的儀式。另一方面,智力則需要透過符號來學習。由於它們都是人類心靈中與生俱來的能力,所以我們在不同的時代和地方都可以看見大同小異的儀式與符號。

符號與神聖幾何

由於榮格及其學派的影響,如今人們已普遍接受各種象徵符號的背後都有某種原型——它們深嵌在人類的心智結構中,並且會無意識地透過夢境和藝術創作顯現。神秘學對這些原型的理解與榮格大致相同,但不是全部相同。其中最大的不同在於,根據神秘學的觀點,心靈用來認識符號的那個層面——我姑且稱作智力——嚴格來說並不是無意識的,反而它的意識非常活躍;它也不是非理性的,而是這種理性已經超出了我們平常的理解。然而,現代人的心靈早已忘卻了這種更高層次的理性,在今天的大多數人身上它只是一個幾乎從未發育過的能力。這或許就是為什麼榮格認為它“無意識”的原因。可是,從另一個角度來說,這其實是因為尋常的自我意識沒有察覺到它。沒有任何內在的理由要求智力保持這種無意識的狀態;純粹是因為我們沒有好好發展它,就像一個運動員不動腦或一個思想家不運動一樣。

神聖幾何學是最古老的智力鍛鍊法之一。這個宇宙,至少就我們目前知道的範圍,都是奠基於具體的幾何與數學原理。這一點在自然界最為明顯,天竺葵有五片花瓣、某些百合有六片花瓣、鳩尾花有三片花瓣。我們在動物世界發現的像海星等生物也是,還有達文西的那幅一個男人按幾何比例伸展、度量雙手與雙腿的名畫,顯示人體也是一種五瓣模式。這是阿萊斯特・克勞利之所以說“每個人都是一顆明星”的寓意之一。與流行的觀點相反,五角星其實不是巫術或撒旦的象徵,而是代表人類的自然之數,我們不僅可以從達文西的畫中看見這一點,還有我們擁有五種感官也是一個例子。基督身上的五個傷痕同樣是對這個真理的隱喻,因為感官正是使人類在物質世界中受苦受難的“傷痕”。

認真思考宇宙的幾何結構,最後可能會讓人得出一個有些奇怪卻令人信服的結論:數字,特別是1-10這幾個最簡單的數字,不僅是涵蓋整個已知宇宙、從星系到亞原子粒子背後的原理,甚至它們本身就是一種智力。數字是活生生的、充滿活力的生命,與其說它們存在於空洞抽象的思想世界,不如說它們實際上就生活在奠定我們的生命與意識的結構與框架中。在這個意義上,它們非常接近榮格的原型,而榮格本來打算把他的最後一部作品獻給數字的原型似乎也並非巧合(只是後來他的追隨者說服他去寫他的自傳《回憶・夢・省思》,於是那部作品最終無緣問世)。

數字擁有活生生的智力還不是唯一奇怪的想法。神秘學理解符號的方式與傳統的觀點正好相反。通常,一個符號被認為具有力量是因為它的含義。以基督教來說,最明顯的例子是十字架。幾乎所有基督徒都會異口同聲說,十字架之所以是神聖的象徵,是因為耶穌被釘死在十字架上,這個符號提醒了人們莫忘他帶來的救恩。但這並不是事實:十字架長久以來一直是神聖的象徵,即使假以時日連基督教都被人們遺忘後,這一點也不會改變。

為什麼像十字架這樣的符號能具有力量,其實遠遠超出了我們一般的理解;還有其它幾何形狀也是如此,比如六角星和新月形,兩者在今天分別為猶太教與伊斯蘭教的象徵。只要人類的心靈仍未改變,這些符號就會繼續保有它們的生命力與作為原型的力量;然後從它們又會衍生出各式各樣的含義與運動,並持續不斷供給它們能量(我們可以從無數的幾何符號看見這一點,無論是政治活動、宗教甚至企業都喜歡使用這些符號)。意義來來去去,唯有符號永遠不變,也正是原型的力量始終在背後吸引並點化智力。有一種鍛煉智力的方法就是主動且有意識的去沉思幾何符號,最好是先動手畫下它們,然後再對它們進行凝神思索。最近有幾本書很好地介紹了這項技巧,尤其是羅伯特・勞爾(Robert Lawlor)的《神聖幾何》(Sacred Geometry)以及邁克爾・施奈德(Michael Schneider)的《初學者的宇宙建構指南》(Beginner’s Guide to Constructing the Universe)。

以其最崇高且複雜的形式,幾何學奠定了神聖建築學的基礎。世界上最偉大的神聖建築,包括歐洲的那些流芳百世的教堂,都在設計中應用了神聖的和諧比例,其中又以黃金比例最廣為人知。討論這些不僅僅是為了說明某些神秘學原理,同樣重要的是這些建築可以激發進入其中的人們的情感或頓悟。房間或建築的比例會對人體產生巨大的影響;我們光是在日常生活中就能深切感受到這一點,比如當我們走進一間因為某種原因設計得十分突兀或糟糕的房間時,也有的房間則因為精心設計的形狀而能使人產生和諧與幸福的感受。固然現代建築已把有關於神聖比例與和諧的知識忘得一乾二凈,但它們並沒有徹底絕跡,直到今天仍有人致力於復興神聖建築。其中最有名的是英國人基思・克里奇洛(Keith Critchlow),除了根據這些原則規劃建築之外,他還寫了很多本書來介紹神聖幾何及其實際應用。

換句話說,一個符號既不能只從它的含義去理解,但也不能完全漠視它的含義。最好舉例來說明這是什麼意思。我要以一個非常有歷史——或許還是最古老的——基督教符號來說明這一點,它可以追溯到公元1世紀,直到今天仍被裝飾在許多基督徒的汽車保險桿上。這是一個魚形的符號,長得像這樣:

在我們開始解釋這個符號的含義之前,或許你會想試試先運用自己的智力來思索它。你不妨把這一頁印下來,剪下插圖,然後將它貼到白紙上,這樣效果更好。或者你也可以描摹或徒手將它畫下。安靜並專注地坐在一個大約十分鐘左右不會被打擾的地方。你可能會發現將它固定在與視線齊平的牆上,並坐在離它不太遠處——至少兩英尺——是最舒服的凝視它的方式。

放鬆並將注意力集中在呼吸一兩分鐘。現在看看你是否能全神貫注在符號上。這可能很難,甚至根本不可能做到。你的思緒總是會走神;你會一不注意就想到與眼前的事無關的其它雜念。不要輕易被這些雜念牽著鼻子走;它們都來自於心靈的另一個結構——聯想。一旦你的思緒飄走,就輕輕地把它其重新帶回到你該沉思的對象。

隨著你愈發專注於符號,你可能會感覺到它彷彿有什麼話想要告訴你,這主要與你過去怎麼理解這個符號有關。你以前也許讀過關於它的介紹;你也許曾在其它地方見過它,所以它對你已經有了某種意義。請仔細觀察這些經驗,但不要侷限於此。現在,再次讓注意力回到它身上。

最後,你可能會發現所有的聯想以及由此產生的意義都不見了,你現在是在面對一個赤裸裸的符號。其它一切都已消失無蹤,只剩下你和符號在那裡。你可以試著閉上眼睛,並在腦海中觀想它或凝視它的殘影,直到它完全消失為止。如果你正確進行這個練習,你可能會有一種微妙的領悟某種知識的感受。嵌入在這個符號中的知識以某種方式進入你的內在並在此安家。不要執著於去分析或解讀它。這份知識自己清楚它該往何處去。

當然,你可以選擇使用任何神聖符號或圖像來進行練習,包括我將在後面討論的十字架。不過總的來說,簡單且基本的幾何圖案最合適。過多的裝飾會產生太多意義與聯想,這往往只會阻礙智力去感受那種純粹的體驗。

現在來看看這個魚形符號的含義。一些比較有學識的基督徒會說它是出自一句希臘短語的首字母縮寫:ἰησοῦσ χριστόσ θεοῦ υἱόσ σωτήρ;Iēsous Christos, Theou Huios, Sotēr-“耶穌基督・上帝之子・救世主”。把短語中的每個單詞的首字母組合起來就會拼出ΙΧΘΥΣ、ichthys,即“魚”;於是便有了這個符號。所以它是一個密碼,供早期的基督徒在躲避迫害時互相辨識身份。

這種解釋並沒有錯,但它只觸及了其中一層含義而已。另一個更深層的含義與這個符號的構造方式有關。它是由兩個圓互相交疊而成,所以它們的圓心彼此重疊。像這樣:

這個符號被稱作vesica piscis(或“魚膀胱”,因為它的形狀看起來像是膨脹的魚膀胱,註3)。它還有另一個名字叫mandorla,意思是“杏仁”,同樣是因為形狀的關係。這個符號可以在很多基督教的神聖藝術中發現,例如沙特爾主教座堂的龕楣中有一個基督的浮雕就是他在這個杏仁形的圖案中加冕。

魚膀胱符號最重要的一個含義就在於它是由兩個互相重疊的圓圈組成。其中一個圓圈象徵“我”,即精神;另一個象徵著世界。中間的杏仁核則是兩者互相交匯、互滲之處;它是人類的血氣與智力活動的地方,既包含精神也包含物質。這個符號也代表基督,根據神學的說法他的身上有兩種本質,他既是完全的人也是完全的神(從神秘學的角度,這其實不只是關於那位名叫耶穌基督的人的神學釋義,它同時也是在暗示每個被召喚的人)。

十字架是基督教當之無愧的象徵,我們已在第三章討論過它的基本含義。同樣的,耶穌的受難只是其中之一;十字架在更直接的含義上代表的是被釘在時間與空間兩個維度中的我們每個人。我們以線性、一維的方式體驗的那種時間就是那條橫軸,我們發現自己在空間中所身處的那個點則是縱軸(註4)。也有人說縱軸代表神聖的維度,使我們藉著它來超越這個世界。

正如我們在第三章看見,勒內・蓋農提出的第三種觀點認為,這個符號的完整模樣應該是一個三維十字架,凱樂符號是它的二維版本。所以,三維十字架的六條線都對應著一個維度:“無盡之北”、“無盡之南”、“無盡之東”、“無盡之西”、“無盡之深”、“無盡之高”,這是《創造之書》的描述。

在思考上述這些不同觀點的時候,要記住重要的不是到底誰才對,而是它們引起了智力怎樣的感受。

十字架也可以代表物質性。等邊十字架在符號學上又被稱為希臘十字架,在西方則更常被稱作拉丁十字架,如下圖:

它的比例可以被理解為六個正方形的組成:

用這種方式來看,拉丁十字架就一個被打開並攤平的立方體,事實上也的確可以按圖中的比例製作一個拉丁十字架並將其六邊折成立方體。立方體是代表物質性的古老符號之一。西方很多教堂都是建立在一個拉丁十字架式的平面上,這是在表明此地為凡間之聖地。

基督的寓言

以同樣的方式來看待其它古老符號,例如新月、五角星、六角大衛之星也能獲得類似的結論。但鑒於這些符號與基督教的關係不大,我們還是來看看別的符號吧。接下來要討論的這份詳細的名單包含了整個已知世界中的所有物體與生物:植物、岩石、金屬、數字、人工製品。當然還有動物王國,一些最強大的生物都來自這裡。有一個神秘學觀點認為,宇宙亞當其實並不僅僅是全人類的總和:飛禽走獸實際上也是這個太初生命的一部分,牠們是他因為墮落而喪失的能力,如今牠們不得不生活在這個彼此疏離且鬥爭的世界,直到萬物終有一天恢復如初。

不管我們怎麼理解這種觀點,動物的確長久以來一直被當作是人類某些性格特徵的象徵。這在我們的日常語言中也很常見,比如我們可能會罵某人是隻賤貓、潑猴或母狗。同樣的觀點也可見諸神聖符號的語言學:我們前面已經討論過的一個例子是《以西結書》中的四聖物,分別與四位傳道者有關。至於其他動物象徵的含義或多或少能從牠們出現在神聖藝術的場景看出,羔羊象徵純潔、鴿子象徵和平、獅子象徵力量、狗象徵忠誠。但基督教的符號學傳統其實比這還要博大精深。法國神秘主義者路易・夏邦拿・塞巴在他的《基督的寓言》(Bestiary of Christ)中舉出了各式各樣的生物,有禿鷹(象徵暴食,或是作為捕食者的撒旦)、蜜蜂(象徵社會的秩序與和諧;有時蜂巢也象徵神秘學校)甚至是海膽(代表那顆賦予萬物生命的世界之蛋,註5)。

要完整交代所有動物的象徵含義幾乎需要編纂一本百科全書,但這方面更有趣的或許是神話生物的象徵。很多神話生物其實沒有牠們看上去的那麼神秘;例如獨角獸可能只是源自於旅行者對犀牛的以訛傳訛,至於其他——諸如龍和怪獸等傳說生物——可能是受到了被人挖掘出土的恐龍化石啟發吧。有些古希臘花瓶甚至描繪了形似恐龍的怪獸。

還有些神話生物顯然只是各種生物的東拼西湊。在《魔鬼講給孫子的故事》中,葛吉夫藉著故事角色之口描述了亞特蘭提斯首都的一座雕像,別西卜說這座雕像形似埃及的獅身人面像,這尊雕像的名字在亞特蘭提斯叫“良知”,它有公牛的身體、獅子的腿、老鷹的翅膀。然而,在它頭部的地方卻有“兩個乳房,且還是‘處女的乳房’”。據別西卜解釋,這些特徵中的每一個都象徵著自我完善的過程中必須經過的關卡。公牛的身體代表這個過程需要“不知疲倦的努力”、獅子的腿代表“要有勇氣且對自己的力量懷有信心”、老鷹的翅膀是在提醒人們必須不斷沉思超越塵世的事物。然後處女的乳房代表了“最重要的永遠是愛”(註6)。

如同《魔鬼講給孫子的故事》的其它大部分內容,我們很難說葛吉夫到底是不是想要我們從字面上理解他對亞特蘭提斯的敘述。但是這些符號十分具有說服力,大部分的複合生物都代表不同美德的混合。就像獅身人面像,我們在這個雕像身上以西結和四位福音傳道士的四活物並非巧合:牛、獅、鷹、人。牠們在這裡象徵了心靈的不同功能,以及將它們整合成一個更高整體的必要。

鮑里斯・莫拉維耶夫還討論過另一種比較負面的複合生物,也就是奇美拉——這個奇妙的生物在今天幾乎已成為幻想的代名詞(註7)。傳統上奇美拉擁有山羊的身體和獅子的頭,這有什麼含義呢?首先,牛和羔羊都是象徵“肉體之心”順從的一面(這就是為什麼這些動物會出現在耶穌降生的馬槽旁),山羊卻正好相反:福音書中的山羊往往象徵惡人,長久以來牠也一直被與魔鬼聯想在一起。其次,正如葛吉夫所言,以勇氣著稱的獅子是情感的象徵。但奇美拉擁有獅子的頭卻表明牠只知道感情用事。這樣的組合——不受約束的肉體之心與魯莽無知的心智——是還未獲救贖者的合適象徵,他們仍被困在幻相中。因此,奇美拉是幻相的象徵。

馬的象徵與獅子有些相似:牠通常(但並不總是)代表願意聽從理性指導的情感。故它早在柏拉圖的《斐多篇》就出現過,人的本質在其中被比喻為由兩匹馬拉著的戰車,“其中一匹皎潔、優美且高貴,另一匹卻完全相反。”兩匹馬分別象徵我們本性中高尚與卑劣的一面。

根據柏拉圖,戰車騎手——即理性——的任務就是要穩當駕馭這兩匹馬,“這是一項艱難且累人的工作”(註8)。塔羅牌中的戰車牌也暗示了相同的道理。一般當馬與騎手一起出現的時候,就是在表示情感受到了有意識的約束。這就為理解東正教最著名的聖像之一提供了線索,也就是聖喬治騎馬持矛貫穿惡龍。這裡面有四個很重要的元素。龍或蛇代表幻象的力量,是深植在我們的爬蟲腦中的屬於這個塵世的向下拉力。馬代表的是情感。騎士代表穿起“神賜的全副武裝”(《以弗所書》6:13)的基督徒,長矛可能是《未知之雲》中說的那能刺穿幻覺、讓精神重新找到上帝的“愛之飛鏢”。

但這幅聖像的含義還不止如此,它其實與人體也有關係。我們透過印度教神秘主義可以知道,代表幻相的蛇之力駐足在脊柱的底部,馬所象徵的情感通常被認為是在軀幹的部分(事實上,科學家現在在消化道中發現了大量的神經細胞,這似乎為“憑直覺”〔gut feelings〕這個俚語賦予了全新且更符合字面的含義)。理性這個最與眾不同的部分位在頭腦。脊髓是那根長矛,它串連起一切。因此,這幅聖像實際上是在以另一種方式向我們傳達,我們應該讓身上這些經常互相衝突的部分重歸於好。

但是,這時可能有人就要問了,我們怎麼肯定一定是這樣呢?究竟我們應該如何理解這些神聖的形象,並領悟其中蘊含的各種深意?

首先,這些形象絕大部分都是誕生在與現代世界有著天壤之別的時空背景。古時候的人大多目不識丁,比我們今天還要更仰賴圖畫。像農民使用的牧人年曆就沒有文字,完全以圖畫來呈現內容。20世紀的煉金術士富爾卡內利(Fulcanelli)曾在他的《哲學家的宅邸》(The Dwellings of the Philosophers)中介紹過這種象徵性的語言是如何被用來在雕塑中暗藏神聖的知識。舉一個簡單的例子,他討論了12世紀一棟法國建築的龕楣裝飾,位在最上面的是正在對學生授課的學者,下面左邊有一個人要勒死一條龍;右邊有一對戀人。這種安排的言下之意是,知識比力量與愛都更重要(註9)。

這種象徵性的語言在今天幾乎已被遺忘。一方面,要徹底掌握它需要深入的學術研究。另一方面,這門藝術卻又不是只有學術性或區區五、七百年的歷史考究那麼簡單。很多這些符號都具有普遍性,如同榮格所言,它們早已被深嵌在我們的集體心智中。因此,它們仍然在對我們說話,從古至今都未變過。另外,除了視覺象徵之外,神聖藝術還有其它方面的含義。西方和東方的神聖形象通常都會遵循一套嚴格的比例標準,好比建築,這些比例被精心設計來引起特定的意識狀態或傳達知識,只要抱持正確的心態去接近它們,就算在今天它們也依舊可以發揮效用。

十字架的八度音

有關於這些符號還有一點值得細究。我曾在第五章中將宇宙比擬為一個八度音階。許多聖像象徵性的表達了這種八度音階,例如這個俄羅斯聖像十字架(見下圖)。這幅聖像總共有七個層次,正好對應八度音階(註10):

| 聖父 | Do | Dominus | 天主 |

| 天使 | Si | Sidereus Orbis | 星界 |

| 聖人 | La | Lactea Via | 銀河 |

| 被釘十字架的基督 | Sol | Sol | 太陽 |

| 城市 | Fa | Fatum | 行星 |

| 自然界 | Mi | Mixtus Orbis | 善惡界 |

| 骷髏洞 | Re | Regina Astrorum | 月亮,“眾星之后” |

這幅聖像十字架中的大部分元素與八度音階都有明顯的對應關係:星辰和銀河對應精神,在這裡由天使和聖人代表;被釘上十字架的基督(通常會伴隨太陽的圖像)對應太陽;人類的城鎮對應行星,它們支配世間的命運,包括文明的興盛衰亡。地球對應自然界,洞穴對應“外在的黑暗”,與月亮有關(註11)。

特別有意思的是洞穴中的骷髏。基督被釘十字架的地方叫各各他,即“骷髏地”(拉丁文中的“calvary”也有同樣的含義)。根據基督教傳說,這個地方之所以會有這個名字,是因爲它正是當年埋葬亞當遺骨之處,言下之意是基督的救贖就是要彌補當年因為墮落而開始的一切破碎與死亡。說得更具體一點,過去亞當止步的地方,就是基督要開始的地方。

這幅18世紀的聖像十字架以圖畫的方式展示了宇宙的八度音階。它同時也為俄羅斯東正教的廣泛使用的三臂十字架的結構與奧妙提供了有趣的啟示。

許多聖像,如果不是絕大多數的話,都以某種方式呈現了相同的概念。聖像製作是一項非常講究的絕活,畫家必須懂得如何運用符號與比例的秘密語言來在畫中做文章。事實上,專門製作聖像的師傅在東正教中被特別稱為“iconographers”,字面上的意思就是“聖像職人”:繪製這些畫作本身就被認為是一種傳授神聖知識的方式。

還有其它很多規則規範了聖像該如何製作。例如,它們ㄧ定要是平面的:聖像不能被做成雕塑,而且它們也不用遵守透視法,因為那會讓它們看起來太過立體。這不是無緣無故或藝術水平有限造成的要求。它其實部分是反映了這樣一種觀念,即聖像是“通往天國的窗戶”——使信徒從中窺見更高的世界。平面藝術的要求也反映了東正教關於聖像長久以來的爭論,畢竟《十誡》的第二條誡講得很明白:“不可為自己雕刻偶像,也不可做什麼形像彷彿上天、下地,和地底下、水中的百物。”(《出埃及記》20:4)這場爭論甚至在8世紀引發了“聖像派”和“反聖像派”之間的公開衝突。雙方的鬥爭不僅造成東正教的分裂危機,更直接威脅到拜占庭帝國的穩定。最終,公元787年的第二屆大公會議解決了這場爭端,由聖像派取得勝利,東正教依循至今的聖像製作方針也是在這場會議上制定的(註12)。

儘管西方的天主教也受到同樣的裁決約束(天主教和東正教直到1054年才徹底決裂),但西方教會並沒有完全恪守這些守則,宗教主題在這裡激發了我們文明中的許多最偉大的雕塑和透視畫作。東正教一直對這種趨勢抱持著不以為然的態度,其堅持只要人體被刻畫得太逼真,即使是神聖的藝術也會滋生邪念。現代人可能會覺得這種過度較真的清教徒主義很可笑,但這並非全無道理。西方的基督教藝術,尤其從16世紀開始,經常表現出對血腥主題——鮮血、傷口、刑具——的不健康迷戀。反過來這又強化了某種施虐-受虐狂傾向,這似乎是近幾個世紀以來天主教最為人詬病的地方之一。

儀式與驢兄弟

古希臘哲學家赫拉克利特曾說過,“上坡路和下坡路是同一條路。”這句令人費解的話也許是想表示,除非我們本性中較低級的一面也受到同等重視,否則“向上”——即邁向精神層面——的靈性成長之路將寸步難行。

如果,如同我所認為的那樣,既然象徵主義意在吸引更高層次的智力,那麼在基督教傳統中肯定也有專門旨在吸引肉體之心的地方。雖然人類構成中的這個部分經常遭到輕視——亞西西的方濟各更以“驢兄弟”來諷刺它——但這不代表它應該被輕易忽視。肉體之心是動物生命力的守護者,如果沒有它,地球上便不會有任何活物。可是,肉體之心對文字與智識概念的理解能力卻十分有限,為了讓肉體之心能順利協助心靈的靈性成長,豐富多彩的神聖儀式於焉而生(註13)。

這些儀式——它們既有世俗的含義,也有神聖的含義——往往具有兩個關鍵的特徵:它們講求動作和手勢等身體活動,並或多或少具有固定的形式。這兩個特徵可謂是充分闡明了肉體之心的本質。其一,肉體之心喜歡運動、活動與感官刺激。任何參加過一些比較精緻的天主教或東正教活動的人應該都會注意到,它們幾乎就像一場感官饗宴:教堂的裝飾與儀式刺激視覺、誦經與奏樂刺激聽覺、焚香刺激嗅覺、聖餐刺激味覺,有節奏的坐下、起身、下跪刺激觸覺。所有這些全都創造了一種旨在喚起神聖感的感官氛圍。

其二是儀式的步驟通常要保持一成不變。任何照顧過小孩或寵物的人應該都知道,他們總是更喜歡可預測的活動模式。小孩子可能會想要每晚睡前聽床邊故事,小狗則想要在每天的同一時間出門去散步。其實成年人也是半斤八兩。錯過早晨的淋浴或咖啡往往令人鬱悶;熟悉的社交禮儀使人舒服,比如晚宴,不管它有多不正式,都無法掩飾它實際上是一種非常工於心計的活動。事實上,這類場合的千篇一律恰恰就是它如此吸引人的原因之一。反之,要是某些最重要的細節被忽略或改變,整場聚會就會立刻失色和變調——比如吃晚餐的時候,如果沒有安排什麼飲料或甜點居然比主菜先上。毫無疑問,這也是迷信之所以會產生的原因:如果一個儀式中的某些步驟突然被省略,或觸犯了一些被認為不吉利的禁忌,肉體之心就會變得焦慮不安。事實證明,這種焦慮是有道理的,但不是因為這些行為本身有錯,而是因為肉體之心越是焦急,就越可能會不小心犯錯而導致它的擔憂成真。

聖禮是基督教最主要的儀式。天主教有總共七種聖禮:洗禮(聖洗聖事)、聖餐禮(聖體聖事)、懺悔禮(和好聖事)、堅信禮(堅振聖事)、結婚禮(婚姻聖事)、聖品禮(聖秩聖事)以及臨終傅油禮(終傅聖事)。東正教的聖禮大部分也都差不多,只是數目不是那麼固定;此外,它不會單獨進行,而是會在洗禮後以“chrismation”或稱塗油的形式為嬰兒舉行(在東正教中,這項聖禮又被稱為“奧蹟”)。大部分的新教教派也都有各自的洗禮和聖餐(其是唯一確實可以追溯到基督本人的聖禮),雖說在具體實踐上不同的教派有很大的差異。新教教會同樣會執行結婚禮與某種形式的神職任命禮,只是從天主教徒的角度來說,它們通常不被認為屬於聖禮,因為聖禮應該是教會施展恩典的工具。相較之下,新教徒更傾向於將這些聖禮視為對個人內在的應許。

洗禮

洗禮是基督徒傳統上最早接受的聖禮,無論是在出生時還是確定要皈依基督後都要受洗。在《新約》中似乎只有成年人會受洗,為嬰兒施洗是相對更晚的發明,雖然它具體究竟起源於何時還有爭議,學者們對這種做法到底有多古老仍眾說紛紜(註14)。

我們所知道的洗禮實際上比基督教還要淵源流長,最開始它是施洗約翰而不是基督的發明,約翰在傳統上常被尊為先行者(Precursor)。根據福音書,約翰的洗禮與後來的洗禮其實在動機上已有所不同:約翰的洗禮是“悔改的洗禮”(《路加福音》3:3)。今天很多學者認為約翰與生活在死海庫姆蘭的艾賽尼派有往來,正是這個團體撰寫了《死海古卷》。從這些捲軸中可以發現,這個團體認為耶路撒冷的聖殿祭司團已經腐化與失去了合法性,如果約翰曾經在艾賽尼派中求學,很可能對他來說洗禮其實是一種替代以耶路撒冷聖殿為中心的傳統儀式的方式:畢竟,指望腐敗的祭司來洗滌人們的罪孽簡直是笑話。

因此,這個基督教傳統背後最原來的初衷應該是約翰奠定的。基督教和猶太教的最大的區別之一在於,後者追根究底仍是一個民族宗教:教徒的靈性生活必須完全以猶太民族的遺產與歷史為依歸。儘管教會仍然存在強大的集體性,但基督教從根本上來說卻是十分個人化的宗教:教徒對擁抱嶄新生活的決心,才是使他或她真的成為一名基督徒的標誌。約翰可能是第一個做出這個區分的人:如果猶太人一直以來遵行的集體儀式已不再能洗滌罪惡,那麼就應該採取新的方法。

我們可以更進一步猜測,這個嶄新的想法不僅僅是對耶路撒冷腐敗祭司的反擊,同時也是人類的自我意識開始邁向全新階段的反映,不只是部落或國家會進步,個人的意識也會持續不斷的進步。誠然我們可以看到這種變化早在基督教出現之前就已經有了端倪(例如,索福克勒斯的《安提戈涅》就探討了個人良心與政治權威對立的問題),不過它還是直到基督教文明才終於開花結果。最後,這種意識必然會導致人們認識到自己身上那個最真實的“我”與其他人,甚至是宇宙的其餘部分都是一個整體;但個體化仍然是一個非常重要、不該被跳過的過程。

赦罪無疑也是基督教進行洗禮的重要但並非唯一的動機。因為另外一個動機是驅魔。早期的基督徒非但不將古典時代的諸神當作想像的產物,反而相信他們都是貨真價實的邪靈;那些崇拜諸神的人可能會被認為是遭到“天空屬靈氣的惡魔”附身的受害者。在4-5世紀的一些精心設計的成人洗禮儀式中,驅魔會以包括禁食及其它形式的淨化方式持續進行數日。就算在今天,一個人在受洗時仍需要聲明其願意從此離棄“撒旦和他的所有作為”。

從神秘學的角度來看,這種離棄就像是一種掉頭轉向。人一直以來都受到這個世界的向下拉力影響,否定“撒旦和他的所有作為”就是要象徵性的做出這個改變,使自己不再執著於世界、轉向追求精神。在古老的儀式中,受洗者在離棄撒旦的同時必須面向西方,西方是日落的方向,因此象徵著黑暗。有些儀式甚至要求受洗者對魔鬼的臉吐口水。正如5世紀的米蘭主教安布羅斯所說:“你要進去看清那可憎的敵人的模樣...你要唾棄他的臉,然後頭轉朝向東方。”東方是日出的方向,所以是啟蒙的象徵(註15)。

然而,洗禮的核心則與尼哥底母所說的透過“水和聖靈”的重生有關。水具有很多方面的象徵含義。最明顯的當然是它可以被用來洗淨髒污。出於這個緣故,“活水”自然是最好的水,這不單單只是一個詩意的形容,而是具有切實的含義。猶太傳統認為“活水”是唯一適用被用來淨化的水。只有與更寬闊的源頭,比如溪流或海洋相連接的水才算活水;時至今日,猶太儀式浴場在這方面的規範仍十分嚴格(這或許也是約翰選擇在河邊施洗的原因)。在物理層面上,活水也被認為擁有一些死水所缺乏的能量特性(註16)。在象徵層面上,這是在暗示心靈除非能與更深層的宇宙生命之流保持聯繫,否則它只會漸漸凋零。基督也在應許撒馬利亞的婦人“直湧到永生”的“活水”時暗示了這一真理(《約翰福音》4:14)。

此外,將某人浸入水中也是在象徵性的淹死他,因此浸入洗禮的水中可以被理解成是一種死亡,正如保羅說過:“豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人是受洗歸入他的死嗎?所以,我們藉著洗禮歸入死,和他一同埋葬,原是叫我們一舉一動有新生的樣式,像基督藉著父的榮耀從死裡復活一樣。”(《羅馬書》6:3-4)

如同大部分最高級別的儀式,這種象徵性的死亡與重生有很多含義。一來如保羅所言,從洗禮的水中死去並復活令人想起基督的受難與重生,還有從水中走出來也代表重獲新生,就像一個人從子宮中的羊水出生。不過,其實還有另一層含義。由於水是精神物質,即構成所有實體物質之基礎的星光的象徵,所以浸入水中又升起也是某種程度上的靈魂之旅。我們每個人都浸泡在流變不斷的萬有之水中,被這個世界的善惡海浪席捲拍打。從靈性的角度來看,這確實是一種死亡,因為我們不再意識到自己與賦予我們生命的那個整體原來是相連的。這就是為什麼上帝在《創世紀》中告訴亞當,要是他吃了分別善惡樹的果子,“你吃的日子必定死!”在這個世界誕生也就意味著在更高的世界死去;反過來說,在這個世界死去就是精神的新生,這便是從洗禮的浸水中升起的象徵。因此,就其最深層的本質而言,洗禮其實是在迎接那個真正的“我”的誕生。它標誌著精神已擺脫了對紅塵的執著。

這些觀念的迷離與深奧恰恰說明了為什麼聖禮在東正教中會被稱作“奧蹟”,而洗禮正是其中之一。這些儀式不僅通過具體的活動來對肉體之心說話,同時它們也提供了意識之心不同層次的深意去領悟。這不會剝奪體驗的美感與深刻,反而使它變得更加難以忘懷。意識之心察覺到還有其它自己並不認識的實相,只要以正確的方式接近,它最後必能在這些奧秘面前拜手稽首,就像當年敬拜基督的聖人克里斯托弗。

洗禮還有一個從過去一直延續到今天的重要步驟是塗膏:將聖油塗抹在身體的特定部位,例如額頭,通常上面還會做個十字架的記號。在古代,受選者的全身都會被塗滿膏油(通常是橄欖油和香脂的混合物,一種被稱作麥倫〔myron〕的物質),如同安布羅斯解釋說,受選者“要像一個運動員上油,你是基督的運動員,為這場地上的摔角比賽做好準備,迎戰你的對手”,這裡對手指的當然是魔鬼(註17)。有時也會根據經文將油倒在受選者的頭上:“這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上,流到鬍鬚,又流到他的衣襟。”(《詩篇》133:2)

若從最簡單的角度來理解,塗膏當然是象徵性大於實際。這是古代淨化儀式的一部分:人們會先簡單沐浴,擦乾淨身體後再為自己塗膏。在洗禮的背景下這麼做是要讓新入教的基督徒更加深刻地感受到,自己確實已被洗滌乾淨。塗膏也會被用來向祭司和君王祝聖,比如撒母耳在宣布大衛為以色列的合法國王時所做的那樣(《撒母耳記上》16:13);這一點也說明,身為一個基督徒,就相當於是成為了自己內在的國王與祭司。

還有,神秘學教義認為其實存在著更高層面的感知與意識中樞。這些中樞在今天通常會被稱之為脈輪,這也是(吸收了印度教思想的)新紀元運動中很常見的元素,不過其實自古以來它們還有很多不同的名字。額頭、頭頂、嘴巴、喉嚨、心臟和手掌是最重要的幾個中樞。塗膏為的就是要打開這些中樞,讓它們以正確的方式運作起來。使用膏油的部分原因是因為,這些中樞在被啟動的時候會讓人有好像油流過這些部位的感覺;《詩篇》第一百三十三章便是在暗示這一點,一旦它們被完全打通,甚至會令人感到彷彿全身被油浸泡過。

膏油也有提供保護的含義。傳統的觀念認為,善良的靈體會被美好的氣味吸引,卑劣的靈體則會被不好的味道吸引;藏傳佛教徒習慣供奉一種樂於助人的靈體叫做乾闥婆,即“嗅香者”。因此,用好聞的膏油塗抹受選者是保護他或她不被邪靈所傷的一種方式。

這也有助於解釋為什麼要為嬰兒施洗。C.W・李德彼特曾在他那本迷人又特別的基督教儀式考據作品中特別討論過這個問題:這就是1920年出版的《聖禮的科學》(The Science of the Sacraments)。李德彼特是自由天主教會(Liberal Catholic Church)的早期領導者之一,這是一個成立於1916年的小教派,志在調和神智學與基督教神秘主義。李德彼特本人是一位遙視者,他撰寫了幾本介紹我們大多數人看不見的世界的書,包括《看得見與看不見的人》(Man, Visible and Invisible)、《脈輪》(The Chakras)還有《思想形式》(Thought Forms)。如今市面上幾乎所有關於脈輪、光暈以及超感官知覺的新紀元書籍都應該直接或間接地歸功於他。

據李德彼特指出,在古代的教會儀式中,神父會在嬰兒的額頭、喉嚨、心臟和太陽穴比劃十字架,後來自由天主教會也重拾了這種做法。他說:

“它們分別代表人體的四個特殊力量中樞,透過符號和有意志的智力鍛鍊就可以使這些中樞活躍起來。

如果一個遙視者觀察一個新生兒,他會在這些中樞上看見一個又一個記號;說是記號,但其實只是很小的圓圈,就像一枚三便士硬幣——這些小硬幣一動也不動,只散發著微弱的光芒。神父在施展洗禮時發揮的特殊力量會打開並使這些中樞開始加速運作,遙視者能看見它們開始變大,也許像王冠那麼大,然後一邊閃閃發光一邊旋轉,就像它們在成年人身上一樣。”(註18)

李德彼特接著說,為嬰兒施洗不只是為了喚醒這些中樞,而且也是要為他們注入一種刺激,使他們日後能發育出善的傾向,並將惡的傾向去掉。他補充說:

“聖禮不是神奇的靈丹妙藥。它無法改變一個人的性格,卻可以幫助他更好地掌控自己。它不會讓魔鬼突然變成天使,或讓壞人突然變成好人,但它確實能成為一個人改變的契機。這就是洗禮的用意,僅此而已。”(註19)

即使承認新生兒身上的這些微妙中樞可以被啟動,但嬰兒洗禮與基督所說的透過水和聖靈的重生仍有著十萬八千里的區別。某種程度上,這也是過往的玄秘儀式變得純粹只剩下外在形式的結果,它變成純粹只是為了洗滌嬰兒的原罪(直到5世紀這種教義才在西方成立,但從未被東正教接受)或保護他們免受魔鬼所害。但不管嬰兒洗禮能在孩子的靈魂中留下多麼無可抹滅的恩典(套天主教的用語)或能多麼喚醒他們身上微妙的中樞(套李德彼特的說法),只有人們將來有一天有意識地察覺並選擇接受這種重生,這一切才真的有用。所以有些新教教派,例如浸信會,就盡量避免在人們發自內心接受耶穌基督進入他們心中之前就先替他們施洗;於是接受施洗的人通常都會有一定的年紀標準。天主教會通過執行堅信禮來解決這個問題,受選者接受塗膏成為基督的士兵,並接受象徵性的巴掌,好確認他有願意為了信仰不畏千難萬險的決心。直到孩子到達可以理性思考的年紀之前(傳統上是十二歲,但在今天很多人會更早)都不會實行這些儀式。

慕道友的彌撒

倘若洗禮的本意是要喚起真正的“我”,那麼另一項偉大的基督教儀式-聖餐呢?聖餐的本質是要將精神轉化為神性,使那個真正的“我”變成“我們”。為了更好地理解,現在讓我們來好好認識這個儀式。

彌撒或聖餐可以分成兩個部分:慕道友的彌撒和信友的彌撒,如同我們所見,這對應的是基督教傳統中有顯白與隱微兩套教誨的劃分(註20)。在教會的早期歷史中,慕道友彌撒是專門為還未受洗的人進行,信友彌撒則只有已經受洗的信徒可以參加。後來,隨著基督教的廣傳,幾乎所有人一出生就會受洗,於是後一種彌撒便漸漸失去了它的寓意。

慕道友彌撒有兩個主要的環節:求神和宣講聖言。由於聖餐的用意是要吸引神親臨會眾,所以它必須先從對上帝的呼喚開始。開場的禱告是要將參與者的意識提升至超越日常生活的水平,並祈求上帝展示祂的憐憫,讓人們可以感受到祂的臨在。正因如此,《垂憐經》(Kyrie)幾乎是彌撒禱告必備的開場白。Kyrie eleison的意思是“上主,求祢垂涎”,它會被重複三遍,接著是三遍Christe eleison,“基督,求祢垂涎”,之後又是三遍“上主,求祢垂憐”,這呼應了三位一體的三個位格。

垂憐和其它祈禱結束後就要開始讀經,通常是先從使徒書信讀起,不過也可以使用《舊約》和福音書的段落。然後是神父簡短的佈道。這些工作象徵著兩種主要的傳教方式:對《聖經》的書面閱讀,以及對經文的口頭闡釋。除此之外,閱讀這些文本還有一種象徵含義:《舊約》跟《新約》分別代表了歷史上的兩個神啟時代。使徒書信則是對福音書的註釋。在很多傳統中,主要文本和它們的註釋本都是神聖文學的兩大代表。它們在印度教中被稱為聽說書(shruti)與背誦書(smriti,註21),在中國神聖的文本都被稱作經(比如《易經》),經的意思是指“書卷”或“經典”,字面上的意思是“經線”。神聖文本好比是一條條用文字編織成的經線,註釋本則是它們的緯線;所以,後者的權威性ㄧ般不如前者來得高(註22)。這種象徵含義在基督教中表現得十分隱晦——例如祭壇上有福音壇和書信壇——不過這一點很少被細究,人們多半還是認為《聖經》的權威性是一氣呵成的。

信友的彌撒一般以背誦基督教信條為開場,比如《尼西亞信經》,得名於公元325年召開的尼西亞大會。仔細研究這部信經會發現,它幾乎像是一顆刻意要篩除不信者和異教徒的試金石;它裡面的每一句短文實際上都是對不同的異端邪說的反駁。舉例來說,開頭第一句話:“我信上帝,全能的父,天地的創造者”就是對諾斯底主義的否定,因為有些諾斯底派認為這個世界不是由真正、善良的上帝所造,而是一個劣等造物主的失敗品。同樣的,耶穌基督“在本丟・彼拉多治下被釘上十字架”也是在駁斥異端幻影說,後者主張耶穌既然是神,死在十字架上的其實不是真正的他,而只是他變出來的幻影。

這種閱讀方式使整部信經幾乎變成了一本基督教的異端學指南。可以說它是基督教正統派的一種通行證,事實上信經(creed)這個稱呼原來是源自於symbolon,而它又是衍生自“symbol”。然後又回到希臘語symballein,意思是“湊在一起”,這是象徵符號的原始用途。一件物品,比如一塊骨頭或一個陶器,可以被拆成兩半分給兩個人。要是他們來日重逢,便可以將兩半重新拼湊在一起,好辨認彼此的身份。同樣的,信經的作用就是要保證在場的人都是忠實的基督徒,沒有異教徒也沒有假道學術者來魚目混珠(註23)。信經最開始的時候只被教導給已經皈依的信徒,還有《主禱文》也是如此,它同樣會在聖餐上被背誦,通常是在主辦人的奉獻儀式結束後。

對很多受內在基督教吸引卻難以接受正統教義的人而言,要把信經視為信仰的“象徵”也許更令人困惑。你如何調解這些心理衝突說到底是你自己的問題。但要接受信經的一種方法就是首先從理性的思維後退一步,這種思維總是會自動地將一切問題都劃分成“是”或“否”,但你必須以開放的心態專注思索信經中的話。“我信上帝,全能的父。”我們的這個上帝到底是誰或是什麼?父意味著什麼?我們可以在哪裡感受到祂的存在?“透過我主耶穌基督,祂的獨生子。”我們的“主”又是誰?他與歷史上的那個耶穌是什麼關係?他身為獨生子的身份又與我們有何干?如果你能像這樣仔細思考整部信經,最後或許你會從中發現一些新的想法和啟發,這些都是平時大家聚在一起讀經的時候所未曾被你注意過的。

聖餐的轉化

彌撒儀式的核心重點是要將麵餅和葡萄酒轉化(不管它是字面還是象徵性的,取決於你的神學立場)成基督的肉和血。第一步是奉獻禮(Offertory),把這些供物端上前去獻給上帝。這可以說是古代宗教崇拜活動,也就是將動物獻祭給神明的遺留與變體。奉獻禮供奉麵餅和葡萄酒的原因是要紀念基督為了人類犧牲自己的血肉。正如《希伯來書》指出,基督在這個意義上“既照著麥基洗德的等次成了永遠的大祭司。”(6:20)麥基洗德是一位神秘的祭司,曾在《創世紀》第十四章與亞伯拉罕有短暫的邂逅,他帶著餅和酒出來迎接並祝福這位族長。在卡巴拉中,麥基洗德有時會被奉為秘密傳統的傳承者,而他就是在這一刻將其傳接給了亞伯拉罕。這段經文很可能是在暗示一個秘密的啟蒙者系譜,他們使用餅和酒來進行儀式,後來的基督也是他們的一份子。不過,就像所有真正的秘密社團(正因為他們是如此保密,能證明他們存在的證據往往少得可憐甚至幾乎沒有),這個團體究竟存不存在仍是一個有待商榷的問題。

繼奉獻禮之後的是祝聖禮(Consecration),供品要在這時透過奇蹟被轉化爲基督的肉與血,然後再讓所有參與者一起分享這頓聖餐。麵餅和葡萄酒及其被轉化爲血肉的象徵主義不僅是基督教的核心奧秘,同時它也為解開《聖經》大部分的玄秘象徵主義內容提供了鑰匙,甚至在一定程度上也是理解諸如蘇菲派等其它傳統的線索。要想最好地弄清楚其中的堂奧,我們可以將這些象徵與神秘基督教的四個層面相比較看看(註24):

| 物質 | 地面 | 磐石 |

| 心理 | 小麥 | 水 |

| 精神 | 麵餅 | 葡萄酒 |

| 神性 | 肉 | 血 |

物質層面是由沒有生氣的礦物元素代表:地面、磐石或岩石。這是有生命與靈性的教義的字面、膚淺表面:所以摩西把律法寫在石板上交給以色列人。第二個層面是“自然”或心理,以天然的有機物為代表:小麥是一種生命,而從神秘學的角度來看,水也是一種生命。第三個層面是精神,由那些本來就蘊含著生氣卻還是需要人類的聰明才智加以塑造的東西來代表:麵餅和葡萄酒。靈性發展是自然成長與個人努力兩者結合下來的結果,此外,麵餅和葡萄酒都需要酵母或酵素,其在神秘學傳統中常被用來象徵一種微妙而神秘的物質,它可以注入靈魂並使物質嬗變蛻新。

最後是神性的層面,它的象徵是血肉。血肉是生物的本質,如同神也是世界的本質。因此,吃帶血的肉是猶太人的禁忌,“所以我對以色列人說:無論什麼活物的血,你們都不可吃,因為一切活物的血就是他的生命。凡吃了血的,必被剪除。”(《利未記》17:14)直到今天,猶太教的飲食戒律仍會以最嚴格的方式執行這條誡命。

掌握了這四個層面的象徵,《聖經》的很多內容便能迎刃而解。也許最為明顯的是福音書,因為裡面經常有關於播種者、種子和葡萄園工人的寓言(葡萄園是神秘學校的象徵,精神之酒就是在那裡被釀造)。不過同樣的象徵也曾出現在《舊約》,比方說〈民數記〉20:7-12中記載的摩西嚴重違背上帝誡命的故事。在曠野徘徊的那段歲月中,摩西經常擊打磐石來供應以色列人的用水。但有一天上帝卻突然要求摩西改而用對磐石說話的方式命令後者出水。被以色列人的一再叛逆惹得惱羞成怒的摩西也許一時間忘記了上帝的命令,結果他照舊擊打磐石,雖然磐石還是湧出了“大量”的水,但摩西卻因為這個過失從此被禁止踏入應許之地。

雖然這段經文經常被拿來證明《舊約》的上帝是何等嚴厲無情,但透過前述的象徵主義,我們卻可以從另一種角度來看待經文。這四個層面對應著神聖教義的不同角度。在這種情況下,我們可以說摩西是犯了未能使自己的心理狀態擺脫字面律法的“磐石”或“岩石”的錯。他沒有與時俱進領悟新的道理,反而繼續遵循自己慣常的方法,於是他被禁止進入迦南。這個故事的含義是,人類心靈中的立法者,無論它有多重要,仍究不是那個真正的“我”,因為這個立法者總是會自己制定並根據習慣任意解釋規則,但這卻不等於它有資格踏入精神的應許之地。簡單來說,出於習慣的決定,就算是再怎麼好的習慣,與真正有意識的決定仍然是兩回事。僅憑習慣是無法超越“磐石”的字面層面的。

石頭和水的象徵主義也曾出現在一個著名的《塔木德》故事中,有四位拉比透過神秘的法門而得以進入天國一探究竟,結果有三個人都無法承受他們獲得的啟示:一人當場斃命,一人喪失心神,一人變成異端。只有第四個人,偉大的拉比阿基瓦(Akiva)“安然無恙地回來”。他先前曾叮囑過另外三位:“當你們抵達透明無瑕的大理石板前,千萬不要喊:‘水,水!’因為經上說:‘說謊話的、必不得立在我眼前。’”(註25)這段神秘的告誡,再加上三位神秘主義者最後的下場,表明了對那些竟從字面上的意義去理解“石板”、以為那就是更高的智慧之所在的人來說,空有這種神秘經驗反而可能是有害的。

就像摩西和阿基瓦的故事,福音書對這種危險的警告往往是呈現為不要混淆這些層面(這就是神秘學意義上的“通姦”)或是忽略它們中任何一個或多個。因此,撒旦在曠野試探耶穌的時候曾勸說他把石頭變成餅,這是很重要的一個情節;這意味著要從物質層次直接跳級到精神層面,等於是忽略了心靈層面,所以耶穌拒絕這麼做,即使他後來很樂意變出更多的餅來餵飽眾人(這是在暗示精神的無限豐富性),以及在最後的晚餐上將餅變成肉(這就沒有跳級的問題了)。還有一次他說:“你們中間誰有兒子求餅,反給他石頭呢?”(《馬太福音》7:9),這句話點出了精神的需要是無法用物質滿足的。

或許最為淋漓盡致地展現了這種象徵主義的還是《約翰福音》。基督在迦南的婚宴上把水變成酒,他的傳道生涯也是從此開始。如上所述,從關於這個奇蹟的描述中,又可以看見關於那三個較低層面的象徵主義。我們讀到“照猶太人潔淨的規矩,有六口石缸擺在那裡,每口可以盛兩三桶水。”(《約翰福音》2:6)這裡有兩個細節很值得注意。首先,水缸是石製的,說明它代表物質層面。其次,這些水缸是“照猶太人潔淨的規矩”提供,正如我們已經知道,淨化儀式使用的都是活水。然後耶穌囑咐僕人把水倒出來,水遂變成了酒。

這個簡短的故事用十分晦澀的方式闡述了精神生活是如何孕育自心靈生活的奧秘。首先故事發生在一場婚宴上,從靈性成長的角度來說,這其實是一場較高的層面與較面的層次之間的婚姻。現場有一個“婚宴總管”,但他也不知道水究竟是怎麼變成酒。這個“忠心有見識的僕人”代表的其實是溫順的小我,它可以為靈性覺醒出一份力,但卻無法促使它發生。只有真正的“我”,也就是寓言中的基督,才能將心靈的活生轉變為精神之酒。而且,這還需要有ㄧ定的準備才會發生,就如總管說:“人都是先擺上好酒,等客喝足了,才擺上次的,你倒把好酒留到如今!”(2:10)

在《約翰福音》中,正如耶穌的傳道生涯是始於他將水變酒的這個奇蹟,最後也以在最後的晚餐上將酒變血劃下句點。因此,他的整個事工(特別是按《約翰福音》的描述)幾乎可以被理解成是一個關於精神層次的隱喻。一切從真正的“我”在洗禮中被叫醒開始(值得注意的是,緊接在迦南婚宴後的下一段故事就是與尼哥底母討論洗禮的意義),並在最後到它終於在神性的層面上與那個更大、集體的“我”相結合告終。這就是天主教所說的基督的奧體(Mystical Body of Christ),聖餐的意義就在於要領受和體驗這奧體。在古代,新受洗的受選人接下來要參加的就是聖餐。

聖餐是一種集體儀式。神父固然可以為單人執行,但最理想的還是大家一起參加。在這一點上它不同於洗禮,儘管洗禮可以多人同時進行,但它到底仍是一個非常講求個人領悟的儀式。其中的原因現在應該已經很不言而喻:洗禮的用意是要引發個體的覺醒,聖餐卻是進一步使每一個個體合而為一成為整體的象徵。因此,《約翰福音》才會不斷強調“叫你們彼此相愛;我怎樣愛你們,你們也要怎樣相愛。”(13:34)在最好的情況下,這種儀式將會使一個人從精神的層面昇華至聖子的層面。

今天的神秘聖禮主義

到這裡,有些人可能會想問,他們今天還能在哪裡找到如此富有神秘學深意的聖禮。這個問題實在不好回答,因為我們在討論的不是儀式的外在形式,而是它背後的精神。在一間教堂舉辦的彌撒或許令人心生敬畏,但同樣的儀式放到大街上卻可能會變得空洞乏味,這不是有沒有誠心或熱情的問題——許多五旬節復興運動都充滿了熱情,但那不表示聖靈就會降臨在它們身上,它們更多只是自己在那邊慷慨激昂而已。只有靈知的覺醒才能賦予儀式真正的力量——哪怕在場也許只有一個或兩個人能有幸打通這種意識狀態。

說了這麼多,其實基督教的有些邊緣教派反而才是更重視聖禮的神秘意義的一群人。大多數情況下,他們都是基督教的各個閥門宗派中的邊緣人,例如“獨立聖禮”(independent sacramental)運動,實際上它是一個叫做復古天主教(Old Catholics)的更大的宗派團體的一部分。他們的起源可以追溯到羅馬天主教會的主教,出於各種原因,這些在幾百年前與天主教會決裂的主教並沒有被褫奪他們為繼任者祝聖的權利(根據奧古斯丁闡述的天主教教義,即便一個主教在教義問題上不同意教宗的見解,他仍然可以保有宗座繼承權)。17世紀成立的荷蘭復古天主教會便是其中之一;在印度南部還有一個古老的教派自稱是直傳自多馬,相傳他後來遠赴印度傳教。大約在20世紀之交的時候,兩位出身這些世系的主教開始為更多志同道合者祝聖,於是掀起了一連串小型的獨立聖禮運動。其中有些人聲稱他們繼承了諾斯底教,包括由帕普斯領導的法國諾斯底教會(Église Gnostique Universelle),而在當代美國的加州好萊塢也有史蒂芬・霍勒(Stephan A. Hoeller)開創的諾斯底教會(Ecclesia Gnostica),他的教誨結合了榮格和古代諾斯底教。霍勒也在他的專著《聖餐的奧秘與魔法》(The Mystery and Magic of the Eucharist)中解釋了自己的諾斯底彌撒的玄學基礎(註26)。

另一個從神秘學角度看待聖禮的運動是受魯道夫・史代納的著作所啟發的基督教社區派(Christian Community),又名宗教復興運動(Movement for Religious Renewal)。史代納錯綜複雜的教導中有一個主要觀點是,人類已經在近代又更進化了一步,因此個體的意識狀態已不再是兩千甚至一千年前的模樣了:我們的自我已經有了更多的成長和發展。所以,宗教儀式也應該要跟著更新好反映這些變化。基督教社區派的聖餐叫做“人的奉獻”,顧名思義,它強調的不再是對神的感恩,而是對人類內在的祝福。在儀式過程中,神父會八次轉向會眾並宣讀讚美詩“基督在你們裡面”。此外,神父在祭壇周圍的動作也有經過精心安排,這是為了創造一種星光形式——說得更具體點,是要創造出一個雙鈕扣或八字形的形式,因為史代納認為這是人類的原型的模樣(史代納和李德彼特ㄧ樣擁有發達的遙視能力,據說可以直接看見星光形體,註27)。

有些人可能會覺得這些聖禮都只不過是為博眼球的新套路。但這種想法的前提是,儀式的形式必須亙古不變。但這並非事實。羅馬天主教的彌撒就是歷經長久演變下來的結果,而且正如梵蒂岡第二次大公會議的改革所說,這個演變甚至還沒有結束。東正教似乎更抗拒改變,並以其儀式的純粹和古老而自豪,但不管有多不願承認,幾個世紀以來它也還是受到了不少改變。例如,17世紀的時候俄羅斯東正教發生了嚴重的分裂,因為這些看似微不足道的創新要求信徒改比三根手指(為了紀念三位一體)而不是像以前那樣的兩根(紀念基督的雙重本質)。那些拒絕接受新改變的人選擇離開教會,他們於是被稱為舊禮儀派(Old Believers,註28)。事實上,儀式不僅可以而且也必須接受改變。基督也許創立了聖餐,但沒有人可以假裝現在的聖餐真的跟他當年在最後晚餐之夜進行的聖餐有哪裡一樣。任何儀式的很多細節其實都不是必須的,甚至只是膚淺的表象,如果變得太多,反而還可能需要打掃。另一方面,有些守舊天主教徒對梵蒂岡第二次大公會議確立的彌撒的反對,也可能並不全是出於戀舊。即使是基於好的意圖,儀式也不能被隨便改變,要有一定的知識才能在既保留其精髓的同時改變儀式的形式。真的能做到這一點的人不多,現在的基督教機構是否還擁有這些知識或有能力將其融入儀式,恐怕還猶未可知。

基督教所想要傳達的真理——精神的本質以及使其與眾生的精神合一的方法——是不能被改變的。它們在過去是真理,在未來仍將繼續是真理,就像它們在基督教到來以前ㄧ樣。這就是為什麼奧古斯丁寫說:“今天這個叫做基督教的宗教其實自古早已存在,不曾缺席過,從人類的誕生到基督道成肉身,直到那時這個真實的宗教才開始被冠以基督教之名。”(註29)

然而,表達這些真理的形式卻往往是變化無常且可有可無的。一旦人類的精神在努力邁向其偉大的終極命運的過程中不慎與它們失去了聯繫,舊有的形式就應該被拋掉,改以新的取而代之。這不是在批評那些舊有的形式,就像說一個八十歲的老人不像以前那樣強壯不等於是在批評他。反過來說,不管是出於迷信的恐懼,還是對昔日輝煌的執念而想要死守著這些形式不放都是不應該的。今天,基督教的儀式和象徵對一些來說可能具有深刻的意義,對另一些人卻只是空洞無用的擺設。只有在它們能真的為內在知識所服務的時候,每個探求者才能夠決定它們對他或她而言究竟有沒有價值。

沒有留言:

張貼留言