BY GARY LACHMAN

大約從20世紀80年代左右開始,我養成了寫夢日記的習慣,並一直保持到了現在。有幾年的夢比其它幾年稍少一點,但總的來說,我在過去十七年裡累積起了一本相當可觀的紀錄,上面都是我的頭腦趁著我酣睡時上演的各種天馬行空的故事。

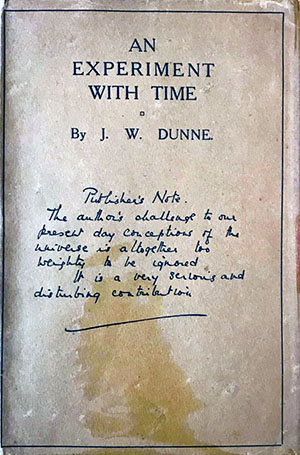

我之所以開始寫夢日記,都該歸功於J.W・鄧恩(J. W. Dunne)精彩絕倫的《時間的實驗》(An Experiment with Time)。這位航空工程師在這本書中自述了他是如何發現自己可以透過夢境預知未來。有一天晚上他忽然從睡夢中驚醒,夢中他一直在與某人爭論現在在是什麼時辰。他堅持現在是凌晨四點三十分。夢裡的鄧恩不知道為什麼覺得自己的懷錶一定停了;於是他伸手去檢查懷錶,結果發現它還好好的。然後,他就醒了過來。

出於好奇,鄧恩決定看看“現實”的現在到底是幾點。他拿起懷錶一看:指針正好在四點三十分的地方停了下來。鄧恩心想他一定早就注意到了這一點,卻忘了給懷錶上弦,然後才夢見了它。

他在重新給懷錶上弦後便又回去就寢。當他稍後醒來時,他想著必須確定一下時間,因為他忘了前一天晚上給懷錶上弦的時候是幾點。當他對照時鐘檢查懷錶時,他吃驚地發現結果絲毫不差,懷錶又停在了凌晨四點三十分。

更奇怪的事情還在後面。一天早上,鄧恩躺在床上,想知道現在是幾點。他決定做個實驗。他閉上雙眼,“進入一種半睡半醒的狀態,但我還是可以清楚感受到自己”——現在的我們應該會稱之為“恍惚狀態”——並專注地想著現在到底是幾點。他在恍惚間看到了懷錶浮現在眼前,時間是八點又兩分鐘半(鄧恩對各種小細節都過目不忘)。然後他睜開眼睛,伸手去拿錶。果然他是對的:現在是八點又兩分鐘半。

不久後,鄧恩做了一場夢,夢中他來到了埃及,離卡土穆(Khartoum)很近。他看到三名男子從南邊過來,都穿著一身破爛的軍裝,很像他最近才在南非的布爾戰爭中看見的那些士兵。夢裡的他很好奇他們為什麼要一路從大陸的南邊行軍北邊,結果他們回答說那就是他們接到的命令。隔天一早,他就看到報紙上寫著:“開赴開羅——卡土穆遠征”,報導的內容與他的夢境一模一樣。

但也許最驚人的還是他夢見了1902年馬丁尼克島(Martinique)的培雷火山爆發。鄧恩夢見自己在一座小島上,腳下有龜裂的裂縫,並不斷噴發出蒸氣,鄧恩明白這座小島即將大難臨頭。他知道必須立刻逃跑,同時他也努力想要拯救島上的四千名他知道一定難逃死劫的居民。第二天早上,報紙刊登了關於這場災難的報導。鄧恩對罹難人數的估計錯了;總共有四萬人,而不是四千人遇難。但這一點卻反而成為了最關鍵的鐵證。鄧恩一開始是在匆忙間不小心把報紙上的數字看成四千人,後來他才發現是自己弄錯了。於是,鄧恩意識到他昨天夢見的其實不是真正發生的災難——不是火山或冒險——而是他自己在隔天早上看報紙的畫面。他確實夢見了未來,但這是一個關於他自己的、非常具體的未來——他把報紙上的數字看錯了。

雖然這麼說聽起來有點怪,但鄧恩反而因此開始覺得自己的這些經歷其實都是“正常”的。他並沒有真的獲得某種預知未來的能力;他認為其實是我們對時間的看法有錯。我們一向以為時間只會按照固定的順序流動:過去、現在、未來。鄧恩的夢境只是用了一種不同的順序來將日常的經驗呈現給他。在反覆研究各種夢境之後,鄧恩得出結論認為,過去與未來的事件實際上都互相穿插在夢境中,我們通常不會注意到這一點,這是因為一來我們很容易把夢忘掉,二來我們也很少會特別關注自己的經歷。

鄧恩繼續撰寫了幾本有趣的書,並提出了一套他所謂的“時序主義”(serialism)哲學,這是一種頗為複雜的“時間”形上學,其認為所有的時間其實都具有互相包含的關係。儘管聽起來很吸引人,但鄧恩的理論卻給我們留下了一個無限倒退的“自我”,彷彿每一個自我都站在前一個自我的肩膀上。鄧恩認為唯一能夠察覺到這一段時間與另一段時間的不同的方法是,運用一種超越在這兩種時間之外、且能對它們進行比較的特殊意識。因此,時間1是過去、現在、未來的正常時間。時間2是包含時間1的夢境時間,其中未來與過去互相混合在一起。時間3可以觀察時間2並將其與時間1進行比較,依此類推,最後我們會找到終極的計時員-上帝,他能夠同時觀察所有的時間。這聽起來是很酷沒錯,但至少對我來說卻並不怎麼令人滿意。你只要想想當我們用一面鏡子照向另一面鏡子時產生的無限反射,就會明白我的意思了。

讀完鄧恩的書後,我決定也來寫一本夢日記。過去閱讀榮格的經驗已經使我對夢產生了興趣,我偶爾也會記下一些特別不尋常的夢。讀過俄羅斯哲學家P.D・鄔斯賓斯基(P. D. Ouspensky)後,我又為時間的奇異本質感到著迷不已。在《第三工具》(Tertium Organum)、《宇宙新模型》(New Model of the Universe)和他的小說《伊凡・奧索金的奇異人生》(The Strange Life of Ivan Osokin)中,鄔斯賓斯基就跟鄧恩一樣,都意識到我們過去對時間的理解實在太過粗淺。鄔斯賓斯基探討了永劫回歸的概念——也就是我們的人生會一遍又一遍的重複。鄔斯賓斯基相信這就是既視感(déjà vu)之所以會產生的原因,並推測存在一個六維的時間。時間是很難理解的,鄔斯賓斯基非常清楚,而且與鄧恩相同,他也認為我們對時間的描述不是很準確。抱持同樣想法的還有其他作家,例如T.C・萊斯布里奇(T. C. Lethbridge)和J.B・普里斯特里(J. B. Priestley)。

萊斯布里奇最出名的是他以鐘擺為主題的創作,但他在人生的最後幾年還撰寫了一篇關於他自己的“鄧恩式奇夢”的文章。萊斯布里奇自稱是一個“對時間著迷的人”,並深受鄧恩和鄔斯賓斯基的影響。他對時間與夢的思考可見於他的《人與時間》(Man and Time)和《越過高牆》(Over the Long High Wall)。另外他還根據鄔斯賓斯基的理論創作了幾齣戲——包括《時間與康威一家》(Time and the Conways)和《我曾來過此地》(I Have Been Here Before)。

預知夢

說到這裡我應該指出,我自己並沒有什麼理論可以解釋“預知夢”。鄧恩的理論並沒有說服我,鄔斯賓斯基的第四、第五、第六維度理論也沒有,它們在我眼裡只是開始,而不是“解答”。為什麼我可以透過夢境預知未來,因為時間是六維的,這根本沒有回答問題。不幸的是,每當我跟朋友討論到這個問題,我往往只能得到類似的答案,這恰恰說明了我們根本不願進行困難的思考工作,而不是我們真的對時間的形上學有什麼領悟。

在效仿鄧恩的榜樣時,我發現他是對的:我的夢中確實出現了未來的畫面,但當然沒有火山爆發那麼刺激(儘管它們後來也都成真了)。我夢到的多半是微不足道的事情。例如我夢見一把紅色的吉他。但我沒有這把吉他,也不知道我身邊有誰擁有這樣的吉他。但就在那天晚些時候,出於機緣巧合,我到某人的家裡作客,而對方就真的遞給了我一把紅色的吉他,讓我“試一手”。隨著我開始彈奏,我才想起這不正是我今天早上在日記寫下的內容。之後我又夢見自己與一個不是很熟但頗有魅力的女生愜意地坐在一起;我把這歸結為某種佛洛伊德式的願望滿足,直到後來又因為某種機緣巧合,一個甚至比我原本所夢見的還要更加親密的情景竟然真的發生了。類似這樣的夢越來越多,足以使我相信這絕非巧合。

我最早的其中一個“預知夢”是在幾個月後應驗的。我夢見我和一個不認識的人一起乘著一輛摩托車。遠處有一座山丘,那裡有棕櫚樹及其它我在曼哈頓的住處沒有的植物。夢中有一個特別難忘的部分是我們經過一輛側面寫著“宇宙意識”幾個大字的卡車。起初這只是一個讓人摸不著頭緒的夢,沒想到幾個月後,我就真的和我新交的一個朋友一起騎在偉士牌摩托車上,穿越洛杉磯的銀湖區,前往我剛從曼哈頓搬來的地方。我們經過了我在夢中看見的山丘,當然還有棕櫚樹。但卡車被別的東西取代了。當我們經過一條與我朋友同名的路時——我記得他特別提到了這件事——我想起了那場夢。忽然間,強烈的既視感湧上心頭,彷彿有一面牆在那一刻倒塌了,我的意識開始朝著四面八方擴散出去:沒有比這更貼近“宇宙意識”的感受了,這著實令我久久不能自己。大約就在這次“清醒”事件發生的那段時間,我又做了一個非常強烈的清醒夢——也就是我們自己知道在做夢的夢——夢中出現的也是那位友人,我又產生了同樣奇怪的意識擴大感。

那場夢使我領悟了兩件事:我意識到有些未來的事情以“扭曲”——或“象徵性”,取決於你怎麼看——的方式出現在了夢中,以及“你想起自己曾夢過”的那一刻會帶來一種非常特殊的感覺與情感。那場夢可以說是一個自我實現的預言:我夢見了宇宙意識,而當我在清醒狀態下回想起我的夢時,我就真的體驗到了意識擴大的感覺。鄔斯賓斯基曾說,除非進入正確的情緒狀態,否則有些知識是永遠無法獲得的。本著科學的客觀精神,我決定自己動手做實驗,但很快我就發現我無法像其它對夢的研究那樣來對待夢。因為不同於很多號稱用“科學”研究夢的研究人員所想的那樣,夢並不是冰冷的標本。唯有投入一定的情感才能充分理解夢,就跟我們在與人相處的時候一樣。

在接下來的幾年裡我記錄了更多的“預知夢”,這些夢開始出現特定的模式,以及一些就連鄧恩也沒有提到的特徵。讀過榮格使我明白夢極具心理學價值,它們是榮格口中的“個體化過程”的反映,而鄧恩顯然並不知道這一點。這意味著我不僅僅要思索這些“預知夢”所揭示的時間與意識之謎,更要思考它們對我本人有什麼意義。有兩本書都是從這個角度來研究這些現象:雷・格瑞斯(Ray Grasse)的《清醒夢》(The Waking Dream,1996)和維克多・曼斯菲爾德(Victor Mansfield)的《共時性、科學與靈魂蛻變》(Synchronicity, Science, and Soul-Making,1995)。

其中一些模式與時間本身有關。這些夢經常循環輪替出現。一個星期內出現好幾次,然後消停幾個月,接下來又再次出現。它們有的經常是經典的電影,在深入研究榮格理論的那段期間,我夢見了一部以20世紀30年代的廉價漫畫角色-魅影(Shadow)為主角的電影——這樣的情況對榮格的讀者而言應該並不罕見。我根本不知道有這部電影,雖然我年輕時也是這類漫畫的粉絲,但這個角色早已被我遺忘在了久遠的過去。在夢中,魅影以二維的模樣出現在牆壁上,然後又跳出來變成一個三維立體的人。我做這場夢的時候是1990年。後來我在1994年去看了亞歷克・鮑德溫(Alec Baldwin)主演的《魅影奇俠》(The Shadow),結果電影的內容就跟我夢見的如出一徹。前陣子我被一位正在參與拍攝法蘭西斯・柯波拉版的《德古拉》的朋友邀請去參加放映會。就在出席放映會的幾天前晚上,我做了一場可怕的惡夢,夢中我從一座奇怪的、希耶羅尼米斯・波希(Hieronymous Bosch)式的村莊的一群怪物手中救出了一個女性友人。那裡有一群狼被倒掛在十字架上,縱火燒死,牠們還吐出血紅色的影子與濃濃的黑煙,然後有一堆面目猙獰的怪人,他們的手臂、腿及其它部位都插著斧頭和長矛。那裡有一座墓室,看起來簡直就像是伊曼紐爾・史威登堡(Emanuel Swedenborg)筆下的地獄。到處都充斥著妖魔鬼怪。後來我去參加放映會,果不其然又被我夢中了:電影以穿刺公弗拉德的傑作作為開場——被釘上十字架的狼、熊熊大火、鮮血淋漓、血腥暴力。在這兩次情況中,我都事先獲得了某種“預感”,我稱之為“時間快照”。

共時雲

除了充滿激情的夢境,我也有很多瑣碎的日常生活夢。有一次我站在街角,看著一輛車呼嘯而過,然後意識到這正是我昨晚夢見的畫面。我夢見一座噴泉,兩旁都有紅土台階,它似乎是義大利的某個地方。那天,因為某些緣故,我搭著一輛朋友的車前往好萊塢,然後我決定徒步走完剩下的一段路。我一下車就看到了噴泉跟台階:但不是在義大利,而是日落大道。同樣的感覺又出現了。不完全是既視感,更像是混合了鄔斯賓斯基和葛吉夫描述過的“記得自己”(self-remembering)。榮格的愛好者們想必會用“共時性”來“解釋”我的夢,我當然不反對這種解釋,但我看不出來這跟用“巧合”來解釋有什麼不同。

我注意到某些特定的心理狀況,即使不是直接導致這些夢發生,至少也與它們息息相關。緊張的情緒,或反過來說,強烈的熱情和幸福感似乎比普通的狀態更容易引發它們。緊張會產生一種令人不舒服的感覺,彷彿夢與現實之間的薄膜——也許它本來就已搖搖欲墜——被扯破了。在這種情況下,比方說,當我聽見《暮光之城》的時候,我會產生一種奇怪的感覺,好似我現在清醒的狀態其實只是在“做夢”,我必須想盡辦法讓自己冷靜下來,不然我會想直接轉身跑走。彷彿夢境正在滲透到我的清醒生活中,而我的意識則混淆了這兩者。反之,當我非常快樂、專注和期待的時候,我會突然碰見一個接一個的共時性。

有一次,在前往舊金山的週末旅行途中,我彷彿整個人跌進了“共時雲”裡面。我不僅夢見了後來真的發生的幾件小事,還碰見了很多巧合。例如,那時我一直在閱讀愛倫坡的小說,剛好看到了一個名字很怪的角色。我抬頭一看,前面那家店正好印著這個名字。類似這樣的事情發生了好幾次。同樣的,在我準備動身前往歐洲的時候,我在甘迺迪機場等待我的航班,一邊讀著德國作家恩斯特・容格(Ernst Junger)的《玻璃蜜蜂》(Glass Bees),他本人亦是一個喜好研究夢境與心靈現象的人。書裡的主人公自述著他在軍訓期間是如何故意被他的騎兵中士從馬鞍上絆倒,好讓他將摔倒的感覺銘記於心。就在這時,我抬起頭就看見前面一個大個子摔了個底朝天。

我提起共時性是因為雖然我的一些“預知夢”顯然是關於我自己的心理發展,但其它更多卻不是如此。榮格將共時性定義為“有意義的巧合”,並與我們的“個體化”、個人成長有關。前面我提到了火山。幾年前,我被一場夢給嚇醒,夢中我和前妻還有她的叔叔一起在日本。他正在幫助我們逃離熔岩吞噬,並催促我們快跑。我從未見過我前妻的叔叔,也從沒去過日本;那個星期也沒有哪裡有火山爆發。這有共時性嗎?但是日本的火山又跟我自己的心理成長有何干呢?幾年前我有一次夢到巨大的爆炸與毀滅;直到那天稍晚,我想起今天是8月6日,即廣島原爆週年紀念日,那時我才回憶起以前做過的夢。有些“預知夢”也許是心靈感應的結果;我的前妻也許跟她的叔叔一起去了日本,我可能感受到了她的情緒,當然她從未跟我提起這件事,也從未提起什麼跟火山有關的東西。無論如何,在我看來這似乎是一種共時性,即使它對我而言並沒有特別的意義。不過,其它的夢就明顯具有意義了。有天晚上,我夢見一個男人;那張臉並不好看,而且他還在喊著什麼。之後我去參加好萊塢露天劇場的戶外音樂會,我自己搞錯了座位,還對帶位員大發雷霆;當然他全程都很客氣。直到後來,我才意識到他就是我夢見的人。要是我早點認出來的話,這場愚蠢的爭論本來可以不必發生。

隱形的文字

但最引起我注意的是那些我感覺像是有某種“智慧”在與我交流、給予我指導和建議的夢。我確信這些夢是某種不是“我”的東西引起的。我夢見自己在一群藏族和尚圍成的圈子中跳舞。我們互相傳遞著一團紗線;它在傳到我手上的時候正好散開了。我們抓著紗線的邊緣繼續跳舞,然後它形成了一個美麗的曼陀羅。我醒來後一直有種奇怪的感覺。那天,在我經營的書店裡,一位同事告訴我他找到了一張我前世的照片。當他拿出一本亞歷山德拉-大衛・尼爾(Alexandra-David Neel)的《西藏密傳瑜珈》(Secrets of Tibetan Yoga)翻給我看時,我不禁笑了出來。照片中有一個戴著跟我差不多的圓框眼鏡的矮胖和尚,笑容可掬。我沒有跟他說過我的夢。他說這是一個在暗示我應該學習藏傳佛教的徵兆。我則認為這是一個在暗示我已走上“正確的道路”的徵兆。

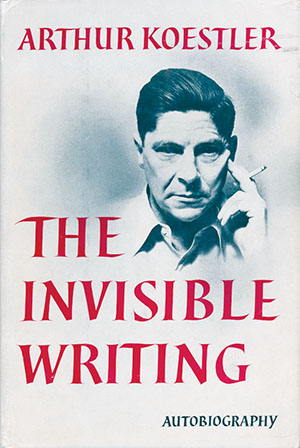

最後再來說一個夢。地點在同一間書店,我習慣把我可能會買下的書都放在同一邊。其中一本是亞瑟・柯斯勒(Arthur Koestler)的自傳《隱形的文字》(The Invisible Writing)。柯斯勒寫道他是如何在西班牙內戰期間被俘等待槍決的時候,放棄了他年輕時的“科學”唯物主義思想。為了在牢房裡打發時間,柯斯勒開始想著如何從數學上證明不存在最大的質數。他完全投入於此,近乎像是沉浸在一種神秘體驗;只有他腦後總會有一個小小的聲音使他分心。“噢,是的。”他回憶說:“我明天可能就會被槍決,就這樣?”柯斯勒忽然意識到,他曾經認為的可以用馬克思理性主義思想,即歷史、經濟與社會學來解釋整個世界的想法是錯誤的。現實的真相存在於他所謂的“隱形的文字”,即直覺、詩意和神秘中。這段經歷徹底改變了他的人生。他從此脫離馬克思主義,致力於探索人類的潛能以及科學與神秘主義放下對立的可能性。

當我發現柯斯勒的書時,我的人生正面臨著一個抉擇:我必須決定是要繼續攻讀博士學位,還是冒著風險成為作家,追求我一直以來的夢想。博士學位意味著安全、工作、名聲,卻也意味著我要放棄我對這些怪力亂神的東西,例如“預知夢”的興趣,然後成為一名“死板”的學者。最後我決定不買這本書了。那天晚上,我夢見我又回到書店裡買下了《隱形的文字》。這是某種心理願望的滿足嗎?但“買”在俚語中也有接受、相信的意思。我想這場夢不是只為了叫我買下那本書;它是在告訴我,我應該“接受”那些“隱形的文字”。後來我借了一本榮格的傳記,隨手翻開其中一章,他正在談論夢有可能是來自另一個隱藏的自我的訊息,這一點讓我很受啟發。那一章的標題叫什麼呢?就叫〈隱形的文字〉。最終,我走上了一條不是攻讀博士學位的路。

____________________

加里・拉赫曼(Gary Lachman)曾經是搖滾樂團金髮女郎(Blondie)的創團成員之一,現在則是全職作家,著有十餘本書。他探討的主題包括意識的演化、西方神秘學傳統、文學、自殺以及大眾文化史。詳見他的網站:www.garylachman.co.uk.。

沒有留言:

張貼留言