BY MATTHEW EHRET

“預測未來的最好方法就是創造它。”

——亞伯拉罕・林肯

• • •

儘管有無數的宣傳旨在說服世人相信,優生學早已隨著1945年希特勒的敗亡而化為泡影,但正如我在前文《馬爾薩斯主義者的復仇與科學的極限》中指出,真實的現實卻與這種流行的幻想相去甚遠。

在那篇文章中,我回顧了控制論(cybernetics)作為一門新興的“控制科學”的前世今生,它是由以伯特蘭・羅素為首的一群志同道合者在二次大戰期間的發明,他們全都心懷著一個使命。這個使命就是要重新塑造公眾乃至全新的精英統治階級的思想,讓他們通通心甘情願地為了連他們也無法理解的巨大力量效勞(註1)。

我們還探討了從20世紀初開始滲透科學界的極限思想,它們不斷鼓吹著一種假設,即人類、生物圈甚至宇宙本身都是封閉系統,受熱力學第二定律(或熵)支配,因而只會慢慢走向衰敗、熱寂,任何創造性革新的潛力最終都會化為烏有。控制論也成為了推動新的全球優生學運動的工具,這場運動又衍生出了超人類主義,這種意識形態正是如今第四次工業革命與“大重置”(Great Reset)的核心思想。

我將在本文娓娓道來這一切究竟是如何發生的,還有大眾與統治階級的思想又是如何被一步步引向通往毀滅之路。但願在回顧這段過往的過程中,我們可以更好地理解有哪些過去的思維值得被現在的我們重拾,好幫助我們開創一個更美好、更有尊嚴的未來。

尼爾・弗格森的巧手

2020年5月,倫敦帝國理工學院的尼爾・弗格森(Neil Ferguson)被迫辭去英國緊急狀態科學諮詢小組(SAGE)負責人的職務。官方的理由是尼爾在英國正因為第一波疫情陷入歇斯底里、實施嚴厲封鎖的時候跟一名有夫之婦發生婚外情。實際上尼爾也應該被免去了他在聯合國、WHO、倫敦帝國理工學院的其它職務(它們大部分最後都還是讓他穩坐泰山),尤其是要為他在這二十年來屢屢犯下的詐欺罪而被判刑入獄才對。

畢竟,尼爾不僅對英國、加拿大、歐洲大部分國家以及美國對人民實施的嚴厲封鎖政策負有個人責任(註2),而且作為全世界數一數二的數學模型設計師,至少從2000年12月以來的那堆被用來證明危機管理與流行病預測合理性的模型都是出自他之手。

在牛津混了許多年後,尼爾進入了倫敦帝國理工學院。很快地,他就成為了負責為英國政府就2001年突然爆發的“口蹄疫”出謀劃策的人。

尼爾開始動手設計模型,將趨勢走線一路推演到未來,並得出結論認為除非立刻撲殺一千一百萬頭羊和牛隻,否則口蹄疫最終將造成十五萬人死亡。政府隨後迅速出手摧毀了無數的農場,尼爾則被授予了大英帝國勳章,以表彰他透過人為製造的健康危機來引發商品短缺的勞苦功高。

2002年,尼爾用他的數學模型預測將有五萬人死於瘋牛病,最終只有一百七十七人死亡。

2005年,尼爾再次語不驚人死不休,預測將有一億五千萬人死於禽流感。他的電腦模型最終被證明偏差了一億四千九百九十九萬九千七百一十八人,從2003-2008年只有兩百二十八人死於這種疾病。

2009年,英國政府再次根據尼爾的模型預測將有六萬五千人死於豬流感,最終只有四百五十七人死亡。

儘管他有一長串令人尷尬的失敗紀錄,但這卻絲毫無礙於尼爾繼續在學術界平步青雲。他很快就成為了帝國理工學院醫學院的副院長和全球傳染病權威。

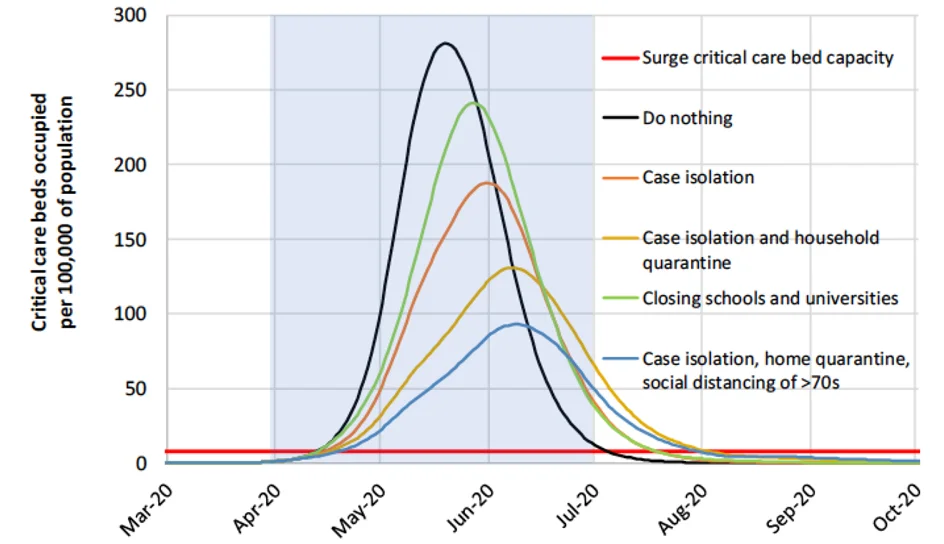

他在2019年被任命為WHO的傳染病模型合作中心(Collaboration Center for Infectious Disease Modelling)負責人,並一直擔任該職位至今。也就是在這個時候,他的過時模型又被拿出來“預測”除非立刻實施全面封鎖,否則英國將有五十萬人、美國將有兩百萬人死於新冠病毒。高舉著“科學”的大旗,他的一字一句都成了不容置疑的法律,世界上大部分的國家都開始你一塔我一唱地高呼起“兩週內拉平曲線”的口號。

2020年底,當輿論開始要求尼爾公開他用來產生模型的代碼(它被發現已經用了超過十三年以上)時,他甚至拒絕讓步,最後發佈了一個經過大量修改、根本無法進行有效分析的版本。

一位擁有三十年資歷、(化名)為《每日懷疑論者》(The Daily Skeptic)寫作的Google軟體工程師在分析了經過修改後的代碼後表示:

“這根本不是弗格森用來設計他著名的Report 9模型的代碼。在GitHub上發佈的是經過大量修改後的次生版本,看來這一個多月來微軟及其它公司的團隊沒少對它修修補補。為了方便閱讀,這個修改後的代碼被拆分成多份文件檔,並以C++語言編寫,而原始程式卻是‘一份有一萬五千多行的文件檔,且已用了幾十年’(這一般會被認為是很不可取的行為)。公開原始代碼的請求是在八天前被提出的,但請求被無視,也許需要某種法律才能強制他們公開它。顯然,帝國理工學院一定對它的現狀感到很尷尬,以至於根本不敢把它公諸於眾,這是不可接受的,因為它當初用了納稅人的錢,理應屬於納稅人所有。”

除了納稅人之外,代碼的另一個所有人是比爾・蓋茲,他的基金會在過去二十年來向帝國理工學院和尼爾捐獻了數百萬美元,但我們都能夠諒解她為什麼沒有提及這一點。

蒙特卡羅方法:把宇宙變成賭場

當《每日懷疑論者》的這位作者發現尼爾的預測模型使用的其實是或然函數時,她進一步戳穿了尼爾的詐欺本質。她寫道:

“‘或然’(stochastic)只是把‘隨機’(random)變得聽起來更科學一點而已。如果隨機性其實是有意的偽隨機性,也就是說,隨機性是由一個最初的‘種子’開始產生,而這個‘種子’又是通過迭代來產生隨機數的話,那就不成問題。這樣的隨機性常見於蒙特卡羅方法(Monte Carlo techniques)。它是合理的,因為種子會被記錄下來,並且將來也可以用它來產生同樣的(偽)隨機數。”

這位作者正確地認出了尼爾的模型使用的或然(即隨機)函數,並且也注意到其中有公然的數據和代碼偽造,目的是為了獲得根本不符合現實的非理性結果。然而,作為一位曾在充滿“信息論”的環境中工作過的Google工程師,認定現實的一切都奠基於隨機性是這種環境中很常見的想法,作者錯誤地認為用蒙特卡羅方法來預測未來的危機是合理的。正如我們很快就會看到,蒙特卡羅方法恰恰是困擾如今的人類思想和政策制定的癥結所在。

蒙特卡羅方法這個名字源於信息論理論家約翰・馮・諾伊曼和他的同事斯塔尼斯拉夫・烏拉姆(Stanlislaw Ulam),他們從賭場的輪盤賭桌上隨機扔擲的骰子中看見了分析一切非線性系統的關鍵——從原子衰變到經濟行為、神經學、氣候學、生物學甚至是星系形成理論。摩洛哥的蒙特卡羅賭場是馮・諾伊曼和烏拉姆取材的樣本,他們從中找到了可以解釋一切事物的理想藍圖。

據營運與管理科學研究所(The Institute for Operations Research and the Management Sciences,INFORM)的官網介紹,蒙特卡羅方法沒多久就獲得了蘭德公司和美國空軍的青睞。INFORM的官網聲明說:

“儘管並非蘭德公司的發明,但這項被稱為蒙特卡羅方法的強大數學方法仍在蘭德公司的許多早期項目,舉凡各式空軍及原子武器研究中發揮了重要的作用。蘭德公司對蒙特卡羅方法最主要的貢獻在於其早期開發的兩種工具:隨機生成數與系統性的方差減少(variance-reduction)技術。”

如同前文所述,蘭德公司是美國外界政策界在冷戰期間推動控制論這門控制科學的主要工具。

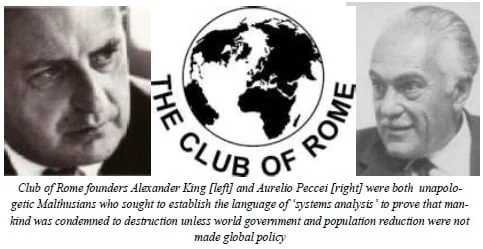

被指派來負責將控制論及其相關的“系統”規劃納入政治實踐的人是曾任大英帝國中央科學局主任的亞歷山大・金(Alexander King),他現在是經濟合作暨發展組織(OECD)的科學事務總幹事和北約組織的顧問。他在1968年後作為羅馬俱樂部(Club of Rome)聯合創始人的角色將在後面詳述。

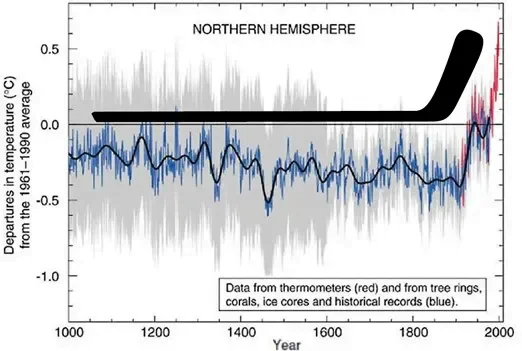

為了容易上當的公眾兜售末日恐懼,蓋茲資助的隨機模型採用了尼爾・弗格森最喜愛的蒙特卡羅方法,就連那些宣揚全球暖化的末日模型使用的也是一模一樣的方法,只不過把時間週期拉得更長而已。當初蒂姆・鮑爾博士(Dr. Tim Ball)在他成功揭穿IPCC的邁克爾・曼恩(Michael Mann)的“曲棍球棒模型”(Hockey Stick)時已經證明了,那些宣揚全球暖化的末日模型實際上都是通過或然公式(又名隨機函數)和蒙特卡羅方法來製造出那些極不合理的升溫曲線。

在2004年10月《科技評論》(Technology Review)的一篇文章中,作者理查德・穆勒(Richard Muller)描述了兩位加拿大科學家是如何證明曼恩的曲棍球棒模型有問題,他寫說:

“加拿大科學家史蒂芬・麥金泰爾(Stephen McIntyre)和羅斯・麥基特里克(Ross McKitrick)發現了用於生成曲棍球棒模型的電腦程式中有一個根本的數學缺陷...這種隨機生成數據的方法又被稱作蒙特卡羅方法,它的名字是取自一座著名的賭場,該方法被廣泛應用於統計分析以測試程式。麥金泰爾和麥基特里克將這些隨機數據輸入曼恩的程式,結果卻產生出一個曲棍球棒的形狀!”

絕非巧合的是,後來被用來設計經濟模型的也正是這些使用蒙特卡羅方法的或然模型,好將自1971年後愈發猖獗、短視近利的消費主義和放鬆管制時代的槓桿經濟合理化(註3)。

羅馬俱樂部與世界問題學

隨之而來的是一個將這些“末日預測模型”披上“權威科學”外衣的時代,而這都該歸功於一個名為羅馬俱樂部的看似微不足道的組織。

歷史學家威廉・恩道爾(F. William Engdahl)這樣描述了羅馬俱樂部的起源:

“1968年,大衛・洛克菲勒(David Rockefeller)、奧雷里奧・佩切(Aurelio Peccei)以及亞歷山大・金一起創立了一個奉行新馬爾薩斯主義的智庫。奧雷里奧・佩切是飛雅特汽車集團的資深經理,該集團由富可敵國的阿涅利家族(Agnelli)擁有。飛雅特集團的吉亞尼・阿涅利(Gianni Agnelli)既是大衛・洛克菲勒的至交,也是洛克菲勒的曼哈頓大通銀行國際諮詢委員會的成員。阿涅利和大衛・洛克菲勒兩人的友誼始於1957年。阿涅利之後在1973年成為大衛・洛克菲勒創立的三邊委員會(Trilateral Commission)的創始成員。亞歷山大・金既是OECD的科學事務總幹事,也是北約的顧問。”

奧雷里奧・佩切和亞歷山大・金這兩個以馬爾薩斯主義者自居的人創立了這個智庫,他們試圖向全世界宣揚一個新的福音:科學進步與工業增長的時代是時候停止了,世界應該開始接受零增長體系、接受全新的價值觀。

佩切和金兩人也是一門名為“世界問題學”(World Problematique)的新偽科學的倡導者,其發源於20世紀60年代初,簡單來說就是一門研究“全球問題的科學”。與其它科學不同的是,解決人類面臨的難題並非世界問題學的擁護者們最關心的事情。他們真正關心的是,如何從分析人類在改變環境的過程中所製造出的無窮無盡的“問題”來預測未來。

舉例來說:人們希望解決水患問題,於是建造了一座水壩,結果卻破壞了當地的生態多樣性。這就是“問題”。

再舉個例子:人們想要更實惠的能源,然後發現可以使用原子能,結果卻導致了原子彈、核廢料等新的麻煩產生。這也是“問題”。

最後再一個例子:一個貧窮國家發現了治癒瘧疾的方法,並成功使得死亡率大幅下降,結果卻造成人口過剩,超出了環境所能承受的極限。

諸如此類的例子還有很多。

在世界問題學的擁護者們看來,每次只要人類天真地想要解決什麼問題,最後一定又會導致新的問題產生。他們注意到每一次的人為干預都會引發失衡,從而產生不可預測的結果。於是世界問題學得出結論認為,只要消除了那個“引發一切問題的問題”,一個乾淨、井然有序的完美停滯世界就會誕生,而且它的一切都是可預測的。OECD副主席、羅馬俱樂部成員雨果・泰曼(Hugo Thiemann)在1972年就俱樂部的世界問題學研究成果告訴《歐洲物理學報》(Europhysics News)說:

“在過去,研究的目的是為了‘解答’,找出能造福人類的答案。奠基於這種假設的技術發展持續了一段時間,到頭來卻只證明了這不過是癡人說夢。如今,這顆星球的人口承受力已經超載,物理學家應該為了未來著想而主動做出改變。保護生物圈必須成為將來任何科學政策的優先考慮。”

在1991年出版的羅馬俱樂部報告《第一次全球革命》(The First Global Revolution)的第一百一十八頁中,亞歷山大・金十分坦率地呼應了這一哲學,他寫道:

“在思索可以讓我們團結起來的共同敵人時,我們想到了污染、全球暖化、水資源短缺、饑荒等聽起來十分有說服力的想法...所有這些危機真正的罪魁禍首乃是人類對自然的干預,只有改變我們自己的態度和行為才能克服這些危機。真正的敵人,就是人類自己。”

羅馬俱樂部迅速在西方建立了各個分支機構,其成員遍布政界、商界和科學界,他們都同意最好的社會治理模式就是科學獨裁統治。俱樂部的加拿大分部由莫里斯・斯特朗(Maurice Strong)在1970年與費邊社(Fabians)和羅茲學者共同創立,詳見後述〔另見《拜登的操偶師:羅茲學者》〕。

《ABC新聞》在1973年製作了一部很有意思的宣傳片,其展示了羅馬俱樂部、麻省理工學院攜手在電腦模型領域實現的“創新”。在描述這項新模型技術時,影片的解說員表示:

“這是有史以來第一次,整個世界被化整為一個系統來研究。研究的結果表明,目前的人工與工業增長再持續幾十年就是地球的極限了。”

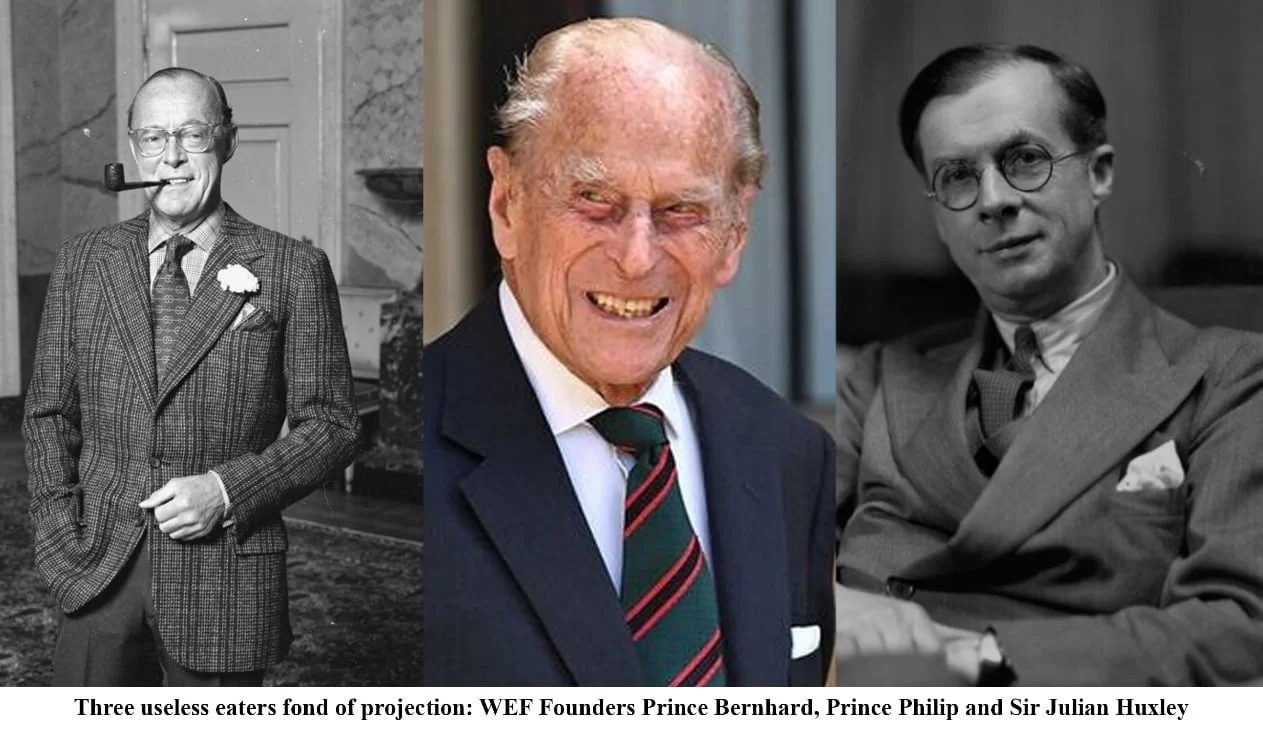

1001自然基金會

為了推動這種典範轉移的發生,在荷蘭的伯恩哈德親王(Prince Bernhard)資助下,1001自然基金會(1001 Nature Trust)在1970年正式宣告成立。

伯恩哈德親王(前納粹分子,並在1945年創立畢德堡俱樂部〔Bilderberg Group〕)與他抱有強烈反人類思想的摯友菲利普・蒙巴頓親王(Prince Philip Mountbatten)還有朱利安・赫胥黎(Julian Huxley)一起在1961年成立了世界野生動物基金會(WWF)。WWF的成立是為了替更早之前的國際自然保護聯盟(IUCN)募集資金,該聯盟是由朱利安・赫胥黎創立於1947年。赫胥黎是一隻忙碌的蜜蜂,一年前他才創建了聯合國教科文組織,其目的是要復興優生學並用換湯不換藥的方式來推動世界政府。就在他參與創立WWF的時候,赫胥黎還是英國優生學學會(British Eugenics Society)的主席。

整個計畫很簡單:1001自然基金會中的每一名成員都會向該基金投入一萬美元,這筆資金會被用來推動綠色新政,現在問題已經從“從帝國主義中解放人類”變成了亞歷山大・金所說的“從人類的手中解放自然”。

1001自然基金會的成員包括各國王室、億萬富翁以及技術專家,他們自恃為有權統治這個美麗新世界的“阿爾法”(alpha)階級。

其中有許多人也是羅馬俱樂部的創始成員,包括加拿大的莫里斯・斯特朗,他後來在菲利普親王擔任主席期間成為了WWF的副主席。

當斯特朗在1978年成為WWF的副主席時,他接過的是原本屬於路易斯・莫蒂默・布魯姆菲爾德少將(Louis Mortimer Bloomfield)的職務。布魯姆菲爾德是1001俱樂部的另一位元老,紐奧良地區的檢察官吉姆・加里森(Jim Garrison)在經過一番追查後發現他似乎通過一個名叫永久工業博覽會(Permindex)的組織而涉入了1963年甘迺迪總統遇刺案。這個總部設在瑞士的組織為許多與匕首行動〔Gladio,其最初指的是北約為了對抗華約而在各地展開的秘密顛覆行動,後來也成為偽旗行動、政府自導自演的恐怖攻擊的代名詞——譯註〕有關的暗殺計畫提供了掩護,包括幾次試圖刺殺甘迺迪的盟友戴高樂的陰謀,這也導致該組織在不久後被全面逐出法國。

莫里斯・斯特朗的真心話

莫里斯・斯特朗是伯恩哈德親王和菲利普親王最聽話的哈巴狗之一,他是1001俱樂部與世界經濟論壇(WEF)的創始元老,並在1976-78年擔任過菲利普領導的WWF副主席。在1990年接受《西方雜誌》(West Magazine)採訪時,斯特朗非常直言不諱地說道:

“假如這些世界領導人中有一小群人最終得出結論認為,地球如今所面臨的最大威脅恰恰是源自於那些富裕國家的生活方式,該怎麼辦?如果這個世界要繼續生存下去,這些富裕國家就必須一起簽署協議,承諾從此開始收斂不再破壞環境。問題是它們會願意這麼做嗎?這一小群人的結論是‘不’。富裕國家永遠也不可能這麼做,它們永遠不可能改變。因此,這一小群世界領導人組成了一個秘密社團,並暗中策劃經濟崩潰...他們個個都是能在全世界的大宗商品和股票市場呼風喚雨的人,為了拯救地球,這個秘密社團下定了決心:拯救這顆星球的唯一希望只剩下徹底摧毀整個工業化文明了不是嗎?實現這一點難道不正是我們在所不辭的責任嗎?”

最重要的是要記住,斯特朗自稱上述的這些事情都是發生在他構想的一本“虛構小說”的背景中,而他所想像的秘密社團毫無疑問就是WEF——這個由他與基辛格一起在二十年前透過一個名叫克勞斯・施瓦布(Klaus Schwab)的德國人創立的組織。2015年,施瓦布曾親暱地稱呼斯特朗是“我的導師”。

儘管有些人會為這位反社會人士的言論開脫,說那只不過是虛構小說的天馬行空,但更值得注意的是莫里斯本人在1992年里約熱內盧聯合國人口與環境高峰會的演講上都說了什麼。斯特朗被任命為第二屆地球高峰會的主持人(第一屆是1972年斯德哥爾摩人類環境會議,主持人也是他),他在會上鄭重地表示:

“工業化國家依靠不可持續的生產與消費模式來發展和受惠,正是這些模式造成了我們今天的困境。顯然,富裕的中產階級現在的生活和消費方式,包括高肉類攝取量、大量冷凍和方便食品消費、化石燃料、家用電器、家庭與職場的冷器普及化以及郊區住房——這些通通都是不可持續的。我們的生活方式必須改變,轉為追求對環境傷害更少的消費方式。”

里約高峰會開啟了一個在“綠色”議程的名義下整合非政府組織和企業的新時代。這一教條隨後在《21世紀議程》(後來更名為《2030年議程》)與《地球憲章》中被規範化,並由戈巴契夫、吉姆・麥克尼爾(Jim MacNeill)、莫里斯・斯特朗等人在1996-2000年間簽署成立。國際地球憲章起草委員會的主席不是別人,正是超人類主義者、億萬富翁史蒂芬・洛克菲勒(Steven Rockefeller)。

斯特朗這個馬爾薩斯集團的鷹犬後來不慎闖出了大禍,因為他暗地收了一張九十八萬八千八百八十五美元的支票這件事被曝光,這張支票是一名韓國商人(同時也是一位曾在華盛頓特區策劃性勒索行動的韓國情報局特務)朴東宣(Tongsun Park)在2005年開給他的,然後斯特朗在一家約旦銀行兌換了這張支票。這筆錢本該屬於聯合國的石油換食品計畫,該計畫旨在為伊拉克人民提供人道救濟。這顯然並不會讓斯特朗感到良心不安,他非常願意將這些伊拉克人民的救命錢塞進自己的口袋。從美國倉皇逃往加拿大以躲避刑責後,斯特朗又飛往中國,並在那裡度過餘生,同時也不忘在亞洲推廣他的零碳排理論與全球暖化模型。眼看中國和印度紛紛在2009年明確表示不會奉陪COP14的綠色全球政府計劃,斯特朗肯定心裡苦只是不說吧。

根據WEF的官網,伯恩哈德親王是臭名昭彰的1973年世界經濟論壇峰會的主要贊助人,《達沃斯宣言》就是第一次出現在這屆峰會,其為專家統治封建主義理論奠定了基礎,不過它對外的名字叫做“利益相關者資本主義”(Stakeholder Capitalism)。也是在1973年的這次峰會上,羅馬俱樂部帶著一項新的人口控制計劃首次登上了聚光燈。

增長的極限

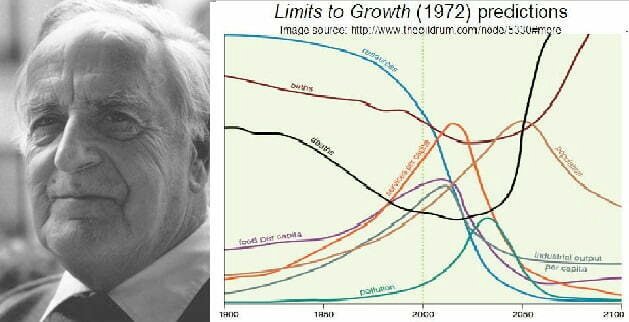

《增長的極限》(Limits to Growth,1972)堪稱是今天綠色新政議程的新反人類主義運動的聖經與藍圖,至今它仍是被最多人閱讀過的生態學專書,並以三十二種語言發行了三千萬冊。

最近一篇慶祝這本書問世四十週年的文章寫道:“可以說是這本書參與催生了現代的環境電腦模型,並開啟了今天吸引全世界眼球的環境議題辯論。自從《增長的極限》出版後,越來越多的環保主義者、科學家和政策制定者已經開始從行星的角度來思考生態問題,認識到其中動態的互相作用...今天比以往任何時候都更值得重讀《增長的極限》,因為沒有任何一本書能比它更出色地向大眾介紹人為氣候變遷的概念。”

這本書本身是麻省理工學院的統計學家團隊在傑伊・弗瑞斯特(Jay Forrester)和丹尼斯・米多斯(Dennis Meadows)帶領下進行的一項為期兩年的研究成果。

下面這是2022年2月的一部影片,丹尼斯・米多斯在其中闡述著他的美夢,他希望將來“仁慈的”科學獨裁統治來可以通過和平的手段來消滅世界上80%的人口。

麻省理工學院的研究甚至不是從美國,而是早在1971年就從魁北克的蒙特貝羅開始了。當時,羅馬俱樂部的支持者皮埃爾・杜魯多(Pierre Trudeau)用納稅人的錢資助了這項研究計畫。一個由亞歷山大・金、莫里斯・斯特朗、莫里斯・拉蒙塔涅(Maurice Lamontagne,加拿大環境部長)、馬克・拉隆德(Marc Lalonde,羅茲學者、杜魯多顧問兼總統辦公室主任)、邁克爾・皮特菲爾德(Michael Pitfield,樞密院書記兼加拿大CSIS創始人)以及同為羅茲學者的加拿大總督羅蘭・米切納(Roland Michener)等人組成的網路為此召開了一次會議。在這筆從加拿大發來的資金到位後,該研究計畫又繼續從奧雷里奧・佩切的大眾汽車基金會(Volkswagen Foundation)獲得了進一步的資助,這個基金會從前支持過納粹,這本該讓麻省理工學院的那些統計學家有所迴避才對。

被縛的普羅米修斯

莫里斯・拉蒙塔涅接受過倫敦的長久培訓,並與加拿大總理皮埃爾・杜魯多密切合作,他本人則是羅馬俱樂部成員,曾在1964-65年擔任加拿大樞密院前議長。

在羅馬俱樂部的所有成員中,拉蒙塔涅是最坦率地直接挑明地球最大的敵人就是人類的創造力的人。拉蒙塔涅在他的1968-1972年參議院委員會報告書中寫道,這份報告改變了往後有關於科學政策的預算規劃方式:

“大自然對技術施加了明確的限制,假如人類堅持無視這一點,從長遠來看,他的行為最終無異於是在自取滅亡...如此一來,一個明顯的問題出現了:我們該如何才能阻止人類的創造力?”

在正確地指出探索未知的渴望是人類的本性後,拉蒙塔涅回答了他自己的問題:

“我們怎麼才能遏止技術發展的勢頭?別指望將現有的知識通通付之一炬;人類與生俱來的學習、發明與創新動力是無法被壓抑的...到最後,我們會發現技術只是人類為了追求永無止盡的慾望而創造的工具,它並不是侵犯自然環境最主要的因素。追求物質增長本身才是人與自然持續不斷的衝突的根源。”

因此,創造力及其帶來的技術成果只有在減少了拉蒙塔涅假設中的人與自然之間的衝突時才可被接受。拉蒙塔涅口中的“壞”技術會造成人類物質財富(即生產力)的增長。反之,如果我們大力推廣那些低效能的能源技術,例如風電、太陽能板和生物燃料,如此一來可用能源的減少自然會使得人類的經濟活動必須有所收斂,按照這種扭曲的邏輯,這樣的技術才能叫做“好”的技術。

這一概念獲得了羅馬俱樂部的另一名成員、協助拉蒙塔涅完成參議院報告的奧蒙德・索蘭特(Omond Solandt)支持。索蘭特在二次大戰期間是路易斯・蒙巴頓勳爵(Louis Mountbatten,他是菲利普親王的導師與戀童癖者)的科學顧問,並在1957年之前一直擔任加拿大國防研究委員會主席,在那裡他與麥吉爾大學惡名昭彰的埃文・卡梅倫(Ewan Cameron)一起參與了MK-Ultra實驗。

索蘭特曾在1970年向拉蒙塔涅的參議院委員會作證時表示:“未來需要的不是繼續增進科學,而是為了人類的福祉來正確地理解、指導和使用科學。”

一個支持MK-Ultra實驗的人會如何理解“人類福祉”,想想就令人不寒而慄。

為了因應1971年美元浮動與布雷頓森林貨幣體系崩潰後帶來的“後工業秩序”,拉蒙塔涅主張“新型知識”不應該再鎖定在原子科學、醫學和太空科學,而是要專注於更“實用”的工程目標。他還提議應該擴大“科學”的定義以涵蓋人文學科、貨幣經濟學和社會科學,好變相減少先進科學的預算。然後,這些項目便開始瓜分了從前被投入在純科學研究的資金。拉蒙塔涅在他的報告第一卷中指出了這一點:

“新型知識的概念是,將來應該要有更多的科研投入在生命科學和社會科學,而不是物理科學...研究的對象應為經濟和社會議題,而非為了滿足好奇心與科學探索。”

捍衛普羅米修斯

一位重要的加拿大科學家很早就開始反對這種由羅馬俱樂部引領的變革。戴爾豪斯大學環境科學教授、加拿大公務員羅納德・海耶斯(Ronald Hayes)在1973年出版了《普羅米修斯的鎖鏈:加拿大科學研究的權力結構演變》(The Chaining of Prometheus: The Evolution of a Power Structure for Canadian Science)一書,他將拉蒙塔涅比作是埃斯庫羅斯的名劇《被縛的普羅米修斯》中的宙斯手下的奴才。這齣古希臘戲劇講述了半神普羅米修斯是如何因為盜取天火給人類而被囚禁了一萬年。

海耶斯抨擊了有心人士想要摧毀從1938年一直延續至1971年本來好好的科研結構、並用技術官僚體制來取而代之的企圖,他指出加拿大國家研究委員會自二戰以來一直是推動技術進步的最主要動力,如今卻因此成為了眾矢之的:

“拉蒙塔涅處心積慮想要毀掉國家研究委員會,正是該委員會培育並啟動了政府的大部分研究項目,還有我們在大學開設的研究生課程。現在杜魯多政府在倒行逆施,而拉蒙塔涅卻舉雙手贊成。”

海耶斯還指責新成立的財政部委員會掌握太大的權力,在新的科學獨裁統治下形成了對科學政策的獨斷控制權,他說:

“最極致的權力馭術不需要依靠森嚴的控制,而只需安排可靠的人進行滲透、建立一群統治精英...這就是舉世聞名的大英帝國統治階級...出於類似的目的,公共服務委員會現在正在培養未來加拿大政府的管理員,他們只會唯財政部的政策與命令是從。”

預測模型取代實際思考

儘管海耶斯教授對1973年拉蒙塔涅領導的加拿大科學預算改革的斥責可謂句句戳到痛點,但他卻忽視了羅馬俱樂部掀起的預測模型革命已在悄然無息間席捲了全世界。

羅馬俱樂部在1972年發表的《增長的極限》是最早將全球室溫與經濟變量(例如人口增長、資源消耗和未明確定義的“污染”)混為一談的嘗試。通過使用線性方程式來推論未來的趨勢,羅馬俱樂部為兩個主要的謬誤奠定了基礎:

謬誤(1):締造這個可見宇宙的物理時空結構本身就是非線性的,因此無論用什麼方式去計算,都可能將其簡化成線性方程式。人類的創造性思維顯然也是非線性、無法被形式化的,例如靈感、對真理的熱愛、尊嚴與美,這是任何二進制系統都無法模擬的。羅馬俱樂部的模型設計師們忽略了這些事實,甚至斷定宇宙和他們的軟體一樣都是二元的。

謬誤(2):數據集本身很容易會被渴望干預政策制定的模型設計師扭曲與重塑。我們已經看到,帝國理工學院的尼爾・弗格森就是這樣才搞出那些錯得離譜的未來預測,其它生態模型也都是半斤八兩。

像這樣使用有失偏頗、定義不清晰的統計數據來預測未來,以便“預先採取行動”的做法已成為這四十年來的常態,並從那時起就開始被新馬爾薩斯主義者用來作為對戰爭、貧困和疾病蔓延的辯護。

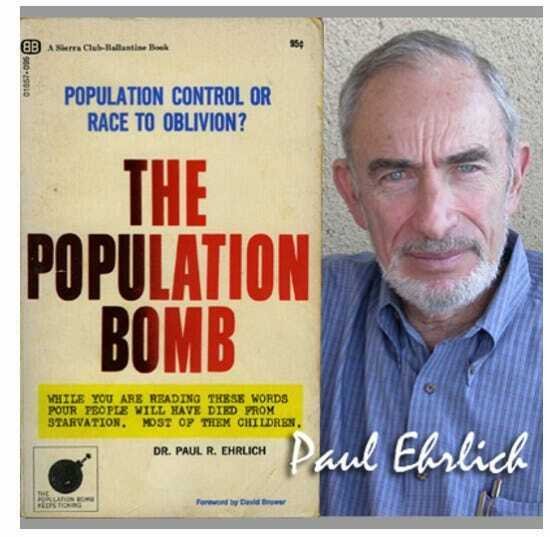

透過“增長的極限”的電腦模型,史丹佛大學的保羅・埃利希(Paul Ehrlich)這些本來沒什麼人理會的新馬爾薩斯主義者的狂熱思想被披上了科學的聖衣,埃利希在他出版於1968年的《人口爆炸》(The Population Bomb)中預測了一場無可避免的全球危機,他聲稱石油、耕地及其它各種資源都會在公元2000年的時候枯竭用盡。

埃利希聳人聽聞的論點吸引了一群狂熱的追隨者,但由於其根本禁不起檢驗,它並未在決策界或科學界中贏得多少支持者。但羅馬俱樂部卻出手改變了這一點,並使埃利希的書一舉成為1972年的暢銷書。

要想瞭解埃利希的馬爾薩斯式觀點的根源,就必須先瞭解他對人類的仇恨心理,他將人類比作無意識的癌細胞,它們會以幾何速度生長並慢慢殺死宿主。他在1968年的書中寫道:

“細胞不受控制大量孳生會導致癌症;人口不受控制成倍增長會導致人口爆炸...我們必須將重點從治療症狀轉移到根除癌症上。顯然,這項行動需要做出許多殘忍的決定。”

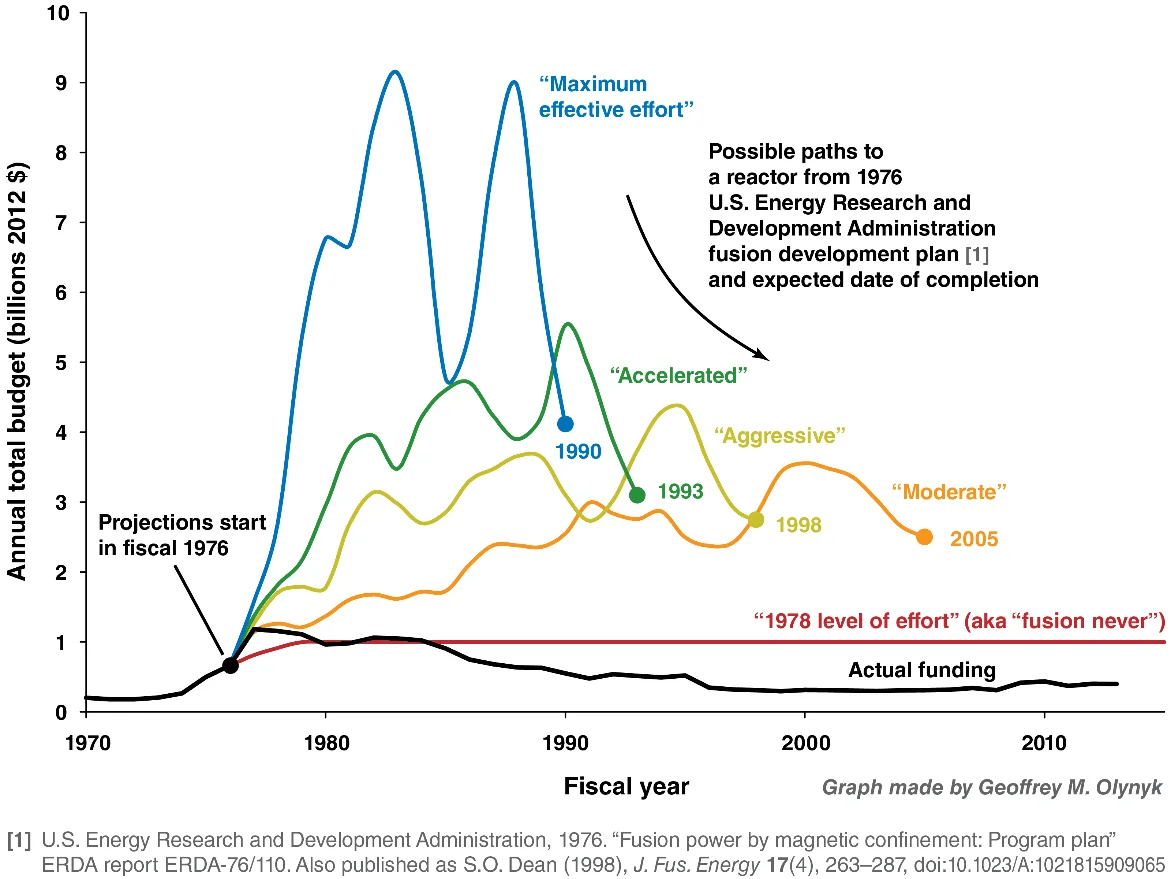

埃利希的門徒約翰・霍爾德倫(John Holdren)在2009-2017年擔任歐巴馬身旁的科學沙皇期間成功撤銷了NASA的載人航天系統計畫,並繼續削減本已所剩無幾的核聚變研究,他在1977年出版的《生態科學》(Ecoscience,與埃利希合著)中對這群新興的馬爾薩斯教士階級發表了自己的看法。

在p.942中,我們看到了綠色全球治理體系的藍圖,他們兩人都認為這是解決即將到來的人口爆炸的唯一辦法:

“或許這些機構最終將與聯合國環境署及其它聯合國人口機構合併成一個專門管理全球人口、資源和環境的超級機構。至少在國際社會能夠影響的範圍內,這樣一個全面的行星級機構將能控制所有自然資源的開發、管理、保護和分配,無論它們是可再生還是不可再生資源。因此,該機構不僅能控制大氣和海洋的污染,還可以控制河流和湖泊等跨越國際邊界或排入海洋的淡水水體污染。它很可能會變成一個監管所有國際貿易的中央機構,也許還包括對從發展中國家到欠發展國家的援助,以及國際市場上的食品供應。這個行星級機構有責任規範世界各地的最佳人口數量,並仲裁各國的合理份額。控制人口規模可能仍會是各國政府的責任,但該機構將有一定介入的權力。”

在這種無情的邏輯下,民族國家將淪為實施人口減少計畫的工具,而約翰・甘迺迪、鮑比・甘迺迪、戴高樂、丹尼爾・約翰遜(Daniel Johnson)、恩里科・馬泰(Enrico Mattei)或馬丁・路德・金等人曾天真地想要結束殖民主義、貧困和戰爭的美夢則將變得遙遙無期。

探索是問題

當然,如果不想接受新馬爾薩斯主義者的“解決方案”,就必須想辦法另闢蹊徑。這種更健康的觀點主張應該在不犧牲“無用的食客”的情況下培育與應用開創性的科學發現,但同時這卻也會導致數學控制狂永遠無法容忍的“不可預測性因素”增加。

在20世紀60-70年代一切都還欣欣向榮的時候,人們相信開啟新富裕時代的萬能金鑰就是核聚變。為了產生大量能源而對氦和氫同位素等原子進行融合的技術在二戰後有了長足的發展,遺憾的是,它最後卻只獲得了熱核武器這個破壞性的結果。不過,沒有理由認為這股巨大的力量不能在有道德的國家政策引導下被和平使用。核聚變產生的熱量與能量密度是非常驚人的,其僅用一勺海水就可以供應超過數千桶石油的能源。

但對那些篤信“世界問題學”、把持政府要職的三邊委員會和WEF成員來說,這個“解決方案”最後也只會造成更多的問題。

埃利希曾在1975年表示,在他看來,讓人類掌握核聚變“就像給一個低能兒一把機關槍”。1989年,面對冷核聚變似乎即將傳來突破的前景,約翰・霍爾德倫卻堅持發展核聚變是不可取的,因為它只會點燃人類“夷平地球並將其漆成綠色”的野心。

與此同時,第三次工業革命的提倡者、從邊緣活動家搖身一變變成聯合國國際氣候顧問的傑里米・里夫金德(Jeremy Rifkind)也表示,“廉價核聚變能源可能是地球上有史以來最糟糕的事情。”

所以這些寡頭分子之所以能夠“科學地證明”他們充滿厭世色彩的全球治理觀點,恰恰是因為他們先打斷了人類的膝蓋,然後才說我們永遠不可能跑步,沒有什麼比這更符合皮格馬利翁效應了。

舉例來說,在三邊委員會的魁儡吉米・卡特擔任總統的那段期間,核聚變研究的預算一直被削減,這樣的情況直到今天都還在發生。

不僅撥下來的預算遠不足以建造與啟用新的原型機所需,而且從1977年開始還有越來越多的預算被轉向“零技術增長”的能源形式,例如風電和光伏電池。即使是傳統的核能研究領域,如美國曾經大力發展的利用快中子反應爐的核燃料循環技術,也被行政命令強行喊停,並在20世紀70年代徹底扼殺。促成這次成功的其中一位關鍵人物是蘭德公司的人兼前CIA局長詹姆斯・施萊辛格(James Schlesinger),當時他是卡特的能源部長。儘管1976年洛斯阿拉莫斯國家實驗室和普林斯頓大學都先後取得了突破,但施萊辛格仍然執意勒緊監管並砍掉核聚變研究的預算。在一本1960年出版的書中,施萊辛格親自解釋了他這位末日先知的世界觀:

“在一個資源有限的世界中,經濟學才應該是科學之首...我們已經在全世界傳播了太久的‘豐饒福音’,使得人們往往抱有不切實際的期望...但回歸事物的本質,這些不斷上升的期望永遠無法被滿足...我們必須做好回到工業革命之前的日子...並且打一場有限度戰爭的戰略準備。”

亨利・基辛格的《國家安全備忘錄200號》(National Security Study Memorandum 200,1974)也概述了美國外交政策的這一新目標,他指出:“有必要對人口基數最大、增速最快且對美國有特殊戰略利益的發展中國家,進行人口節育的重點援助。”NSSM-200將節育和斷糧列為減少這些發展中國家人口的主要手段。基辛格十分憤世嫉俗地寫道:“美國是否已準備好接受食物配給,只因為那些國家不能/不願控制人口增長?”

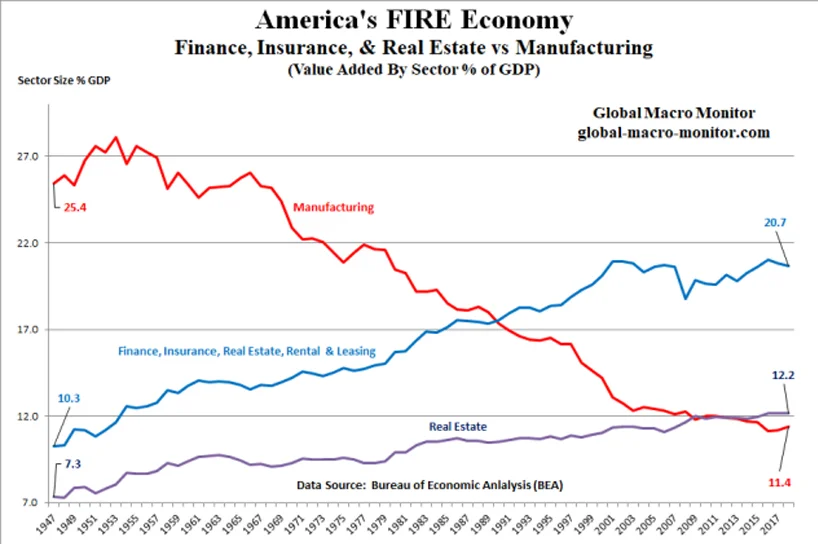

縱觀整個20世紀70年代,在基辛格、大衛・洛克菲勒、布熱津斯基的指導下,三邊委員會/外交關係協會等陰謀集團幾乎已完全把持美國的外交政策並啟動了一項新的經濟計畫,三邊委員會成員保羅・沃克(Paul Volcker)稱之為“受控的經濟崩潰”。

在1979年獲命出任美聯儲主席後,沃克通過將利率提升到20%且維持整整兩年的政策摧毀了美國的中小型農產品加工業,只剩下能夠在如此嚴苛的利率政策下生存的卡特爾巨頭。於是實際增長開始直線下滑、放鬆管制引發大量投機熱潮,取代了西方過去穩健的(國家主導)資本主義模式。

尼克森-舒爾茨在1971年對黃金儲備開刀引發了全球震盪,這麼做的目的就是要用短視近利的投資驅動反國家經濟計畫體系來取代舊有的國家體系。

在這個新體系中,一個好公民就意味著一個好消費者,對短期利益的盲目崇拜使得公眾絲毫沒有意識到有一群寡頭正在慢慢控制跨大西洋的主流媒體、科學、學術界、企業以及政府。自從1971年後,“增長”這個概念開始越來越多由純粹的貨幣供應量來定義,並以債務和投機活動的增加作為前提。

所有旨在突破人類“承載極限”的真正的科學投資紛紛被撤銷,與此同時另一種新的技術進步形式也被炮製了出來,以風電和“生物技術”等“合理科學”的出現恰恰是變相在鼓勵人們不要再試圖去追求克服增長極限的“技術”與“創新”。隨著性能更優異的電腦及網路開始普及,信息技術也從原本只是生產性經濟活動的輔助力量變成了主導力量。在新馬爾薩斯主義的精神下,“技術”成為了奴役大眾的工具,再也沒有了過去解放人類創造力的理想。

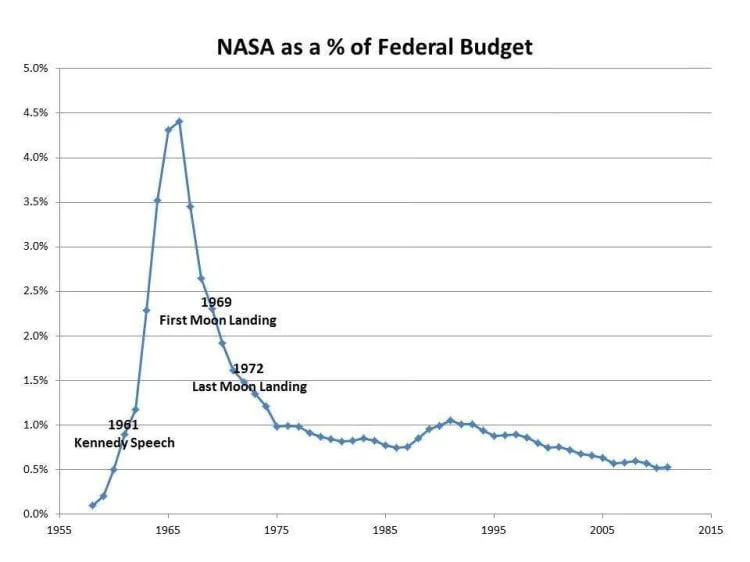

如前所述,核聚變研究遭到了系統性的拆除。隨著NASA的阿波羅計畫在1973年正式宣告取消,對太空探索的投資被大幅削減,NASA的資金從1965年佔GDP的4%驟降至1975年的不到1%(見下圖)。基礎建設的投資逐漸捉襟見肘,這也標誌著美國的核電廠擴張時代的終結。

讓世界對石油上癮

最後但絕非最不重要的一點是,基辛格和三邊委員會透過“大棋局”(Great Game)所佈局的新體系將是以石油為中心驅動的經濟秩序。

正如威廉・恩道爾在1992年的《石油戰爭》(Century of Oil)中指出,亨利・基辛格作為當時的美國國務卿精心策劃了一場危機,他刻意阻止數百艘滿載汽油的油輪在美國卸貨,並在聽命於基辛格的幾位中東高級石油部長的幫助下,增加了400%的開採量。一位沙烏地阿拉伯的前OPEC部長也證實了恩道爾的猜測,他說:

“我現在百分之百確定美國人才是油價上漲的幕後黑手。石油公司在當時正陷入岌岌可危的境地,它們借了太多錢,急需高油價來拉它們一把。”

隨著1973年的這樁詭計,一個新的彌天大謊也順勢被醞釀出來,其宣稱要想預測“未來”的局勢就只能通過線性方程式來進行運算,這就為控制世界創造了一個良好的條件。電腦模型預測了石油、煤炭、天然地以及用於生產糧食的可耕地的遞減率,它想像了一個收益只會持續遞減的封閉世界,並聲稱一個新的稀缺時代已經近在眼前。

被用來控制社會的預測模型

在今天的情況中,拿這種“預測模型”來說事的例子就是各國央行的大祭司(與聯合國氣候行動與金融特使)馬克・卡尼(Mark Carney)大聲疾呼說要建立一個新的金融體系,以實現2050年零碳排社會的目標。卡尼堅持已經沒有時間可以蹉跎,這當然是基於“預測模型”,其認為根據尚無確定究竟有沒有關聯的二氧化碳排放量來計算,全世界將來會升溫1.5度。卡尼及其同事都主張,我們需要開始全面發行碳貨幣,好給予人類足夠的誘因來停止工業活動,這是我們最後的生機。

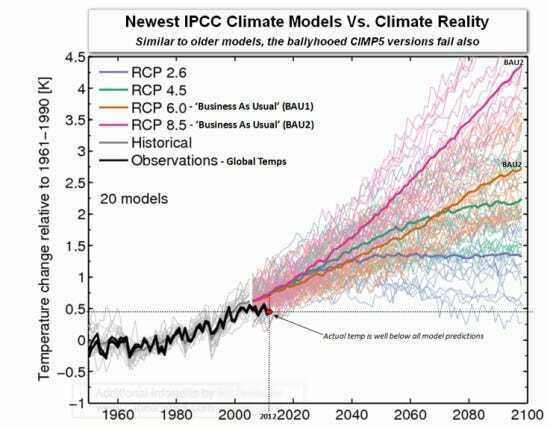

事實證明,與真實的數據相比,人們不但很快就發現1977年後的暖化趨勢早已在1999年時結束,而且實際的氣溫升幅還遠低於IPCC(其對環境政策的影響力,相當於WHO對健康政策的影響力)所有電腦模型的預期。

這種近乎歇斯底里的預測同樣體現在查爾斯王子(現已是國王)的警告中,他曾說世界只剩下十八個月的時間來自救,否則“預測模型”表明全球暖化將無法逆轉,地球將變成一個燃燒的反烏托邦地獄!

查爾斯在2020年6月宣布了大重置的開始,同時他還成為了英國WWF的主席,如同他已過世的父親菲利普・蒙巴頓,後者曾經透露他的願望是希望下輩子可以轉生成一種致命的病毒,好“解決人口過剩問題”。在1988年接受《德新社》採訪時,菲利普親王說:

“人的數量越多,他們消耗的資源就越多,同樣製造的污染也越多,然後更多的紛爭亦隨之而來。我們根本別無選擇。如果不採取自願節育,最後就是等著疾病、飢荒和戰爭來解決人口問題...假如有來生,我希望能化為一個致命的病毒回來,為解決人口過剩問題做出些貢獻。”

人們絕不該將菲利普親王的反人類言論,與他和畢德堡俱樂部的創始人伯恩哈德親王一起在扶植全球各地的“生態”運動受控反對派中的作用分開。

大重置:寡頭的春夢

當人們回顧WEF官網上的那些旨在取代前新冠時代的政策的改革宣言時,他們會清楚地看到,這所謂的大重置(其號稱結合了對新冠疫情與全球暖化這雙重危機的解決方案)其實無非是想要利用社會工程師及其寡頭贊助人的全球治理體系,來將人類帶入技術封建、人口減少的牢籠的又一次嘗試(註4)。

正如為了解決虛假的疫情危機而提出的致命補救措施恰恰才是帝國理工學院搬弄那些偽造模型的目的,使工業文明“去碳化”也才是全球暖化戰爭背後真正的目的,自1972年以來,已有層出不窮的電腦模型試圖說服全世界相信全球暖化是人類生存的最大威脅之一。就像WHO呼籲廢除國家主權好實現超國家的醫療體制來捍衛“更大的利益”,這五十年來人為暖化理論的支持者也是以同樣的理由來為建立世界政府的提議辯護。對於那些不熟悉電腦模型編造出來的“人為全球暖化”幻想的讀者,請參見舊文《為二氧化碳申辯:天體氣候學、氣候門事件與重拾常識》。

今天,這些解決方案以《2030年議程》的面貌捲土重來,企圖徹底解構工業文明,肢解農業、化石燃料,並用風電、太陽能電板和生物燃料等各種低效的能源來束縛世界各國,而這一切都是打著從人類手中拯救自然的名義。

儘管所有證據都顯示新冠疫情和人為全球暖化理論是一場彌天大謊,但電腦模型卻把我們唬得一愣一愣的,使我們不得不對它們信以為真,這其實是一個好問題:為什麼這麼多看似受過教育的人竟會相信為了對抗攸關人類生存的新冠疫情或氣候變遷,我們唯一的選擇就是摧毀世界經濟,好拯救我們免於所謂的“世界末日”?

____________________

Endnotes

1 The ideological blueprint for this applied science of control was outlined decades earlier in the three volume piece co-written by Russell and his fellow Cambridge Apostle Sir Alfred North Whitehead dubbed “The Principia Mathematica” (in honor of Sir Isaac Newton’s plagiarism published three centuries earlier). Both Principias set the stage for systems of political economy that would be used by the British Empire to attempt to control their victims, with Newton’s concepts of mass, forces, attraction and empty space sitting at the heart of the political economic theories of Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo and John Maynard Keynes while Russell’s concepts created the ideological foundation for the cybernetics, information theory, systems analysis and the cult of Artificial Intelligence during the last century.

2 A March 25, 2020 edition of Business Insider described Neil’s role in shaping US COVID policy writing: “Dr Deborah Birx, coronavirus response coordinator to the Trump administration, told journalists at a March 16 press briefing that the Imperial paper [Ferguson’s computer projection] prompted the CDC’s new advice to work from home and avoid gatherings of 10 or more.”

3 One particularly notable example is the Merton-Scholes Formula for pricing oil stock prices and derivative contracts after 1973, which won its programmers Nobel Prizes in the 1990s. This “forecasting code” was great at demonstrating nearly infinite rates of monetary growth but was incompetent at identifying the real-world boundary conditions, which ultimately caused their predictions to fail every single occasion they were applied.

4 I say “merely another attempt” because this is not the first time a post-nation state transhuman world order has been attempted over the past century, and studying the REASONS for the failures of the previous three attempts would be a valuable exercise for anyone wishing to survive the current storm.

沒有留言:

張貼留言