BY MATTHEW EHRET

當今的世界正踏在兩種未來體制的十字路口上。一種是以深思熟慮、科學樂觀主義、合作共贏與捍衛主權民族國家為基礎的多極體系;另一種是以世界政府、減少人口和零和思維為基礎的單極體系。

今天正比以往任何時候都更應該來重新認識這兩種互相對立的體系,我們將以那些“大重置建築師們”所信奉的意識形態的起源作為起點,現在他們正在推動人類社會邁向“第四次工業革命”——這是一場名副其實的“革命”,因為自動化與人工智慧將會淘汰掉絕大部分的人類。我們被告知,後大重置時代將是一個人機合一的時代,這正是伊隆・馬斯克和Google的雷・庫茲威爾(Ray Kurzweil)等人預言的未來,唯有如此我們才能確保自己“繼續跟上”下一個演化階段的腳步。達沃斯寵兒尤瓦爾・哈拉瑞(Yuval Harari)也抱持著同樣的觀點,他聲稱演化的控制桿現在已經從自然的隨機選擇被交到了Google、Facebook以及世界經濟論壇(WEF)這些新神的手上。

在2018年的WEF佈道大會上,哈拉瑞儼然成了新達爾文主義在超人類主義時代的先知,他說:

“我們可能會是最後幾代的智人。在接下來一、二個世紀之內,地球將被一種與我們完全不同的種族主宰,而且這不是只像我們與尼安德塔人或黑猩猩的那種不同而已。因為在未來的世代,我們將開始為自己設計身體、大腦和心智。它們會成為21世紀最炙手可熱的商品。”

這種幾乎被所有現代超人類主義者奉為圭臬的對人機合一的賽博式迷戀不只瘋狂又令人毛骨悚然,更是大錯特錯。然而,若不從頭來搞清楚這些可能將全球文明推向反烏托邦噩夢的妄想的來龍去脈,就不可能真的理解過去兩百五十年來的人類歷史,更不用說是找出這個大重置/超人類主義操作系統的致命罩門究竟在哪裡。當然,這個系統說穿了只不過是被重新包裝後的優生學,它在二次大戰結束後換了一個新的名字。

超人類主義的教父(兼英國優生學學會主席)朱利安・赫胥黎(Julian Huxley)曾在1946年聯合國教科文組織的創立宣言中明確闡述了二戰後的新目標:

“多年來任何激進的優生政策在無論政治還是心理上都是行不通的,但對教科文組織來說,最重要的是要確保優生問題能獲得最仔細的討論,並讓公眾多多瞭解這些問題,好讓現在看起來也許還無法想像的事情變得至少可以討論。”

關於優生學這門偽科學,或者說是“旨在淨化人類基因庫中的不良污染的科學”有最基本的幾點需要知道,它最早是出現於19世紀末。弗朗西斯・高爾頓(Francis Galton,查爾斯・達爾文的表弟)在1905年就想像了一個優生學取代宗教的未來時代:“如果優生學能夠成為一種民族宗教,那可真是讓人充滿無限遐想。”

19世紀的封閉系統與開放系統之爭

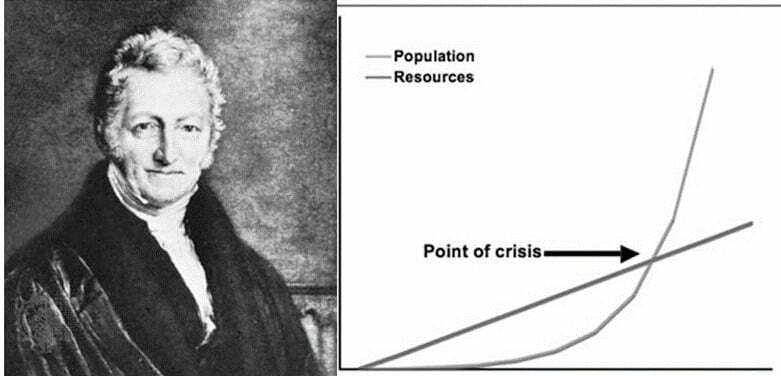

高爾頓、赫胥黎等人所推崇的優生學思想其實只是英國東印度公司的御用經濟學家托馬斯・馬爾薩斯(Thomas Malthus,1766-1834)提出的人口理論中的一些基本的換湯不換藥而已。馬爾薩斯認為由於人口水平總是呈幾何級數增長,而農產資源卻只能以平均級數增長,因此從數學上來說最後一定會出現一個“危機點”。馬爾薩斯,還有他被通稱為“馬爾薩斯主義者”的徒子徒孫都相信,大英帝國的社會工程師們必須善用這些“危機點”來對“人類牲畜”進行科學的管理。

馬爾薩斯還相信大自然早已為統治階級準備好了需要的工具,讓他們能順利完成這一任務(即戰爭、飢荒和疾病)。馬爾薩斯在他1799年的《人口論》(Essay on Population)中冷漠地說:

“我們應該主動促進,而不是愚蠢且徒勞地妄圖阻止大自然造成的死亡;如果我們不想要飢荒過於頻繁的發生,那我們也可以迫使大自然採取其它破壞方式。我們可以把城鎮中的街道變得更狹窄,把更多人擠進房子裡,好方便瘟疫四處蔓延。”

將這種冷酷的邏輯運用到極致,這位馬爾薩斯“神父”還主張應該動用“實際”手段來消滅那些對社會而言“相對”較沒那麼有用的兒童:

“我提議應該制定一項規定,宣布從法律規定的日期起一年後才結婚所生的孩子,以及同一日期兩年後非婚所生的子女,都無權從教區獲得任何救濟...相對而言,嬰兒對社會比較沒有什麼價值,因為他們就算沒了也很快會有新的遞補上來。”

英國在實施馬爾薩斯的人口管理“科學”這方面有一段極不光彩的歷史。1838年在英格蘭頒布的《濟貧法》明令除了濟貧院之外,帝國不會向大量貧困的臣民提供一絲一毫援助。在1845-1851年間,由於《穀物法》的廢除和愛爾蘭馬鈴薯飢荒(Irish Potato Famine)導致了總計一百萬愛爾蘭人在這片豐饒的土地上活活餓死。與此同時,自由貿易協議卻要求即使在飢荒橫行的情況下也必須維持固定的出口額度。僅僅1877年一年,隨著大英帝國全面實施馬爾薩斯制度,就有超過一千萬印度人餓死於英國一手造成的飢荒。

到了19世紀末,這個封閉的單極體系已經變成了一個中央集權的指揮結構,它企圖讓全球所有的文化與國家都乖乖“各安其位,各盡其用”。然而,它的統治地位卻正在動搖。一種與英國的社會工程師們的冷酷科學完全相反的體系正如野火般迅速蔓延,這個體系相信人類的思想與創造力可以打破寡頭們制定出來的所有規則。

在克里米亞戰爭中被英國狠狠上了一堂地緣政治課的俄羅斯和鄂圖曼帝國、席捲整個1859-1861年的印度起義、中國人在第二次鴉片戰爭後遭受的生靈塗炭,所有這一切無不激起了全世界同情者們的一片同仇敵愾。最重要的是,美利堅合眾國成功挺過英國暗中煽動的四年內戰(這也該歸功於俄羅斯在1863年出手相助),這一舉改變了整個局勢。隨著英國的帝國體系逐漸因為過度擴張(和過度膨脹)而積難重返,一種前所未有的推崇互相合作、保護主義、鐵路發展、工業增長、國家銀行與技術進步的體系正開始在全世界傳播,眼看就要撼動長久以來支配一切的世襲權力封閉體系。

當陸權大國組成了一個注重鐵路發展、工業增長、保護主義和國家銀行的聯盟,這就威脅到了大英帝國之所以能夠掠奪全球的根基:私人金融自由貿易、經濟作物種植以及英國的海上霸權。

托馬斯・赫胥黎和X俱樂部的崛起

歷史上從來沒有不戰而降的帝國,大英帝國也不例外。早在美國內戰的勝負分曉之前,劍橋大學和總部位在倫敦的英國皇家學會就已經在開始研議新的帝國大戰略。

從這些網路中誕生了一種新的帝國管理架構,這就是由那位年輕有為的厭世者-托馬斯・赫胥黎(Thomas Huxley,綽號“達爾文的鬥牛犬”)領導的X俱樂部(X Club,成立於1865年)。赫胥黎的任務是要研議出一項新的戰略,好確保帝國的國祚長久。

回顧了德國、俄羅斯和美國的工業化與合作成果後,赫胥黎在1887年寫道,此時此刻的英國正面臨著“有史以來最嚴峻的存亡危機。我們很可能將有機會在本世紀末見證一場比世紀之初時的軍事戰爭更激烈的工業戰爭。”

赫胥黎深知,誰能掌握人類的科學觀念,誰就能打贏這場戰爭(因為我們的政治標準從來都是以在自然界中發現的標準與法則為基礎),赫胥黎的X俱樂部試圖將物理學、生物學、經濟學跟社會科學的所有分支全都統合成一種基於漸進主義、純粹描述性與化約論的科學。這是一門經過整合的自洽新科學,它抹滅了所有自然界中曾經發生過的、徹底改變有機與無機物質的創造性飛躍的的證據。這群人意識到,假如自然界可以被描述成一個封閉的、隨著時間衰減且完全受隨機性支配的過程,這樣就駁斥了任何原則、正義或道德觀念的合法性。帝國便可以用這一切都符合自然法則為藉口合理化自己對受害者的剝削。

歷史學家朱利安・埃文斯(Jules Evans)曾這樣描述X俱樂部:

“X俱樂部就好像是一支羅馬方陣軍團,拼死捍衛達爾文主義和科學自然主義(即相信上帝跟其它超自然力量如果不是不存在,就是不會主動干預自然界)。俱樂部的成員們運用各自的影響力互相幫助,為彼此與其他志同道合的盟友爭取高官厚祿。這是一個新的行會,一個新的祭司團。”

這個將所有描述性“科學”整合起來的“元系統”是以達爾文的自然選擇和“適者生存”理論作為前提。所謂人類社會需要淘汰掉不適合的人這種說法,本身是立基於幾個基本假設,包括:(1)人類是一個完全受環境與遺傳決定的系統(2)這個系統是封閉的,因此遵循熵增法則(即由於能量耗散定律,走向熱寂是無可避免的結局)(3)促使新生物機制產生的基因突變充滿了不確定性(4)除非未來的社會工程師能直接從經濟、心理、文化甚至是基因等各種層面來對人類進行管理,才有可能克服這種不確定性。

X俱樂部設計的其中一個宣傳工具是一本名叫《自然雜誌》(Nature Magazine)的刊物,該雜誌在1869年刊登了赫胥黎及其他幾位X俱樂部成員的文章。X俱樂部與這本雜誌真正的目的,正如筆者在2013年的舊文《醜陋的革命:X俱樂部的馬爾薩斯式科學革命》(Hideous Revolution: The X Club’s Malthusian Revolution in Science)中所指出,其實是想要重新定義科學,只從統計學-經驗主義的角度來解釋宇宙,而不承認在人類或自然界的身上存在著一種充滿創造力的理性。原本可以不受限制地追求真理的科學,現在變成了被數學困住的“有極限的科學”。

被達爾文主義重新粉飾的馬爾薩斯

X俱樂部對達爾文主義的支持與其說是一個科學決定,不如說是政治決定。正如達爾文在他的自傳中承認,他的理論靈感實際上完全是源自於馬爾薩斯:

“1838年10月,在我開始展開系統性的研究十五個月後,作為消遣我讀起了馬爾薩斯的《人口論》,再加上對動植物的長期觀察使我深刻體會到不管在哪裡生存鬥爭都時時刻刻在進行著,就這樣我忽然領悟到,被保留下來的往往是有利的變化,不利的變化只會被淘汰。最終這會孕育出一個新的物種。現在,我總算有了一個完整的理論。”

通過將馬爾薩斯的理論概括到所有生物,X俱樂部掩蓋了人類和猴子之間的質的差異,這顯然是帝國所樂見的,因為只有當人們都接受了叢林法則,而不再相信任何道德準則時,帝國才能夠控制人們。

即使達爾文的現代捍衛者會說這位生物學家與他的X俱樂部夥伴赫伯特・史賓塞(Herbert Spencer)提出的社會達爾文主義毫無關係,但達爾文自己的話不僅表明他清楚地意識到,甚至還很支持自己的適者生存理論套用在社會上。達爾文在發表於1871年的《物種起源》中指出:

“文明社會中的弱者只會繁衍出更多他們的同類。任何觀察過家畜繁衍的人都會同意這一點,而這對人類這個物種來說肯定有害無益。令人訝異的是,缺乏照顧或照顧不當往往會導致家畜迅速劣化;沒有人會無知到放任他最糟糕的家畜繁殖,但卻少有人想過人類自己也應該如此。”

在1869年寫給高爾頓的一封信中,達爾文寫說:

“我親愛的高爾頓,你的書我現在只讀了差不多五十頁。但我必須先喘口氣,以免我緩不過來。我想我這輩子從沒讀過比這更有意思也更有原創性的東西——你的每一個論點都解釋得清清楚楚...你已經說服一位原本的反對者了。”

如果有人還不太明白,再說得清楚點:達爾文是以馬爾薩斯的理論作為詮釋自然選擇的基礎。反過來,這種詮釋又成為了高爾頓的優生學理論和史賓塞的社會達爾文主義的基礎(反正最後的結論就是,在這個收益注定會持續遞減的過程中,主動淘汰掉不適合的人才是“明智”的方法)。

反達爾文的演化論

雖然今天的我們總是被告知除了達爾文的演化論之外,沒有其它任何可以取代它的理論,但仔細考察19世紀的科學史便會發現這完全不是事實。

恰恰是在這段期間,詹姆斯・德懷特・丹納(James Dwight Dana)、讓・巴蒂斯特・拉馬克(Jean-Baptiste Lamarck)、亞歷山大・馮・洪堡(Alexander von Humboldt)、喬治・居維葉(Georges Cuvier)、卡爾-恩斯特・馮・貝爾(Karl-Ernst von Baer)和本傑明・西利曼(Benjamin Silliman)等人在生命科學領域掀起了一場反達爾文主義的科學革命。這些科學家不僅質疑基於字面解讀《聖經》的靜態自然理論,而且還在研究演化的深層因果機制這方面取得了重大的進展。

與我們現代的許多科學家不同,這些人都不認同把科學與宗教互相分離的二分法,他們理解的“科學”恰恰是對上帝的造物的研究與參與,從這種觀點來看待整個生物圈,乃至構成生物圈的所有“單元”就會發現它們絕不僅只是部分的總和,所有的演化實際上都是有目的、符合和諧法則且有方向性的。

偉大的博物學家兼胚胎學家家卡爾・恩斯特・馮・貝爾(Karl Ernst von Baer)在《論自然的目的》(On the Purpose of Nature,1876)中很好地闡述了這種觀點:

“有機生命彼此之間的相互聯繫,以及他們與普遍物質的關係,都是他們維持生命的手段,這就是自然的和諧,是一種互相調節的關係。就如同音調只有在按照一定的規律合奏時才會和諧,自然整體中的各個過程也只有在能夠互相協調的時候才能維持與長久。偶然性無法創造任何長久的東西,它只會帶來毀滅。”

赫胥黎的X俱樂部不僅從形上學的角度否定更高的創造力量的存在,還連帶否定了人類有能力從創造性的發現中開創出新的科學與技術突破,並透過這些進步不斷超越我們身為一個物種的“增長極限”(或者用現代馬爾薩斯主義者的話說叫“承載力”)。

20世紀的數學與物理學之舞:誰領舞,誰尾隨?

在新世紀剛到來不久的頭幾個月,發生了一件對赫胥黎的使命影響深遠的大事。1900年8月的國際數學家大會是一場隆重的全球盛會,吸引了一百六十多位最偉大的數學家,他們此番前來的目的是希望解決當時的科學所面臨的最緊迫的問題,並為物理學和數學的關係找到一條新的出路。顯然,這兩個領域必須一起共舞,但最重要的問題仍是:誰該領舞,誰又該尾隨?

彼時的世界人口仍不足二十億人,而各個科學領域正在迎來人類歷史上前所未有的爆發。生物學、胚胎學、原子物理學、電磁學、空氣動力學和化學都有了不計其數的新發現,數學與物理學之爭的答案似乎已呼之欲出。事實是,人類知識增長的速度正迅速超過科學家現有的數學語言所能描述的極限。長此以往下來,遲早需要一個新的數學系統來容納這些新發現,但沒有人可以否認真正在這場舞中領舞的其實是人類思想的創造力。同樣不可否認的是,在些創造性思想推動的巨大科技飛躍下,有成千上萬人的生活條件獲得了空前的改善。

希爾伯特和羅素的新範式

在1900年巴黎的國際數學家大會上,有兩個人在顛覆科學的根基這方面起到了特別重要的作用,並且他們的思想和後來的優生學、控制論(cybernetics)以至超人類主義都有著千絲萬縷的聯繫,他們就是劍橋大學的伯特蘭・羅素(Bertrand Russell)與哥廷根大學的的大衛・希爾伯特(David Hilbert)。

他們兩人的目標都是想要將複雜的宇宙簡化成一系列有限的、內部一致性的命題和公理。

在1900年的國際數學家大會上,希爾伯特提出了他要留給20世紀的數學家們解決的二十三個數學問題。雖然它們的確有許多都是很重要的問題,但在本文看來,其中最具破壞性的還是“所有算術公理都的內部一致性問題”(問題二)和“物理學的公理化問題”(問題六)。

羅素用了十三年的時間才在他的《數學原理》(Principia Mathematica)中對此提出了形式證明,這是他與他從前的導師、劍橋使徒會成員阿爾弗雷德・諾斯・懷海德(Alfred North Whitehead)合著的成果。

《數學原理》這個書名是刻意要向兩百年前牛頓的《自然哲學的數學原理》致敬。在1900年羅素-希爾伯特計畫啟動時,傳統的歐幾里德和牛頓式的那種對物理時空的扁平化解釋已隨著黎曼、居里、韋伯、普朗克和愛因斯坦等人的新發現而迅速崩塌,他們都證明了物理時空實際上是一個富有生命力與創造力的結構。

隨著每一次創造性的發現,人類認知的“主觀”內在世界與可探索的宇宙“客觀”外在世界之間的聯繫都會變得越來越牢固。

在那個成果豐碩的革命性時代,許多偉大的科學家都擁有這種美妙的洞察力與對探索未知的熱情,愛因斯坦說過:“我想知道上帝是如何創造世界。我對這個或那個現象、這個或那個元素不感興趣。我只想知道祂的想法;其餘一切都無關緊要。”

馬克斯・普朗克也表達了同樣的觀點,他說:“科學增進了生命的道德價值,因為它促進的是對真理的熱愛與敬畏——我們熱愛真理,是因為它讓我們越來越瞭解我們周遭的心靈和物質世界,我們敬畏真理,是因為每一次的知識進步都讓我們得以更深入我們自己的奧秘。”

用封閉系統中的熵來定義宇宙!

羅素的封閉系統-熵數學理論直接反映出了他的厭世思想,這可以從他1903年的這段話中看出:

“人類只是一堆根本不知道它們混在一起會孕育出什麼結果的機緣巧合的產物;他的起源、他的成長、他的希望和恐懼、他的愛和信仰,都只不過是原子碰撞的偶然結果;沒有火炬、沒有英雄、沒有思想與感情,更沒有生命可以在墳墓之外保留下來;從古至今的一切辛勞、奉獻、靈感,人類才華的耀眼光輝,都注定會隨著太陽系一起滅亡,人類的所有豐功偉業都只會被掩埋在這片宇宙廢墟之下——所有的一切,即使這不是完全無可爭議,也是幾乎可以肯定的,任何不願承認這一點的哲學都是在自欺欺人...只有以這些真理為腳手架,只有以這種絕對的絕望為基礎,靈魂才能找到一處安然的棲身之所。”

在思考上述究竟哪一種形上學觀點才對之前,請先想想一個問題:是誰真正讓那些可驗證的發現被用來造福世人,又是誰只是發明了一堆沒有任何實際意義的象牙塔模型?

羅素對數學均衡的癡迷也影響了他對怎樣的公式才算得上是好公式的看法。他用同樣的態度來看待社會問題,無怪乎羅素是一個虔誠的馬爾薩斯主義者,對優生學和人口控制至死不渝。他在1923年的《工業文明的前景》(Prospects of Industrial Civilization)中表示:

“社會主義,尤其是國際社會主義,只有在人口停止或幾乎停止增長的情況下才有可能成為一個穩定的系統。人口增長不夠可以通過改良農耕方法來解決,但人口增長過快最終卻會使所有人都陷入貧困...全世界的白人人口很快就會停止增長。亞洲人跟黑人還要等到更久之後,他們的出生率才會下降到足以在沒有戰爭和瘟疫的情況下維持穩定的程度...社會主義在此之前只能實現一部分,而人丁較少的種族將不得不透過一些令人厭惡卻必要的方法,來保護自己免受人丁較多的種族侵害。”

羅素後來在《科學觀》(The Scientific Outlook,1930)中把他對全球社會應該停止增長的觀點拓展到了教育改革上,他主張需要制定不是只有一種,而是兩種不同的教育模式:一種是精英主人階級的教育,他們命中注定要成為統治者,另一種是下等奴隸階級的教育。

羅素對這兩個階級是這麼說的:

“科學統治者會為一般的男人和女人提供一種教育,而為那些可以接過科學統治權的人提供另一種教育。一般的男人和女人會被教導要溫順、勤勞、守時、單純且知足。其中,知足可能是最重要的一個。為了落實這一點,精神分析、行為主義和生物化學的研究人員都各有他們的作用...男孩和女孩從小時候就要開始學習‘合作’,即循規蹈矩、安分守己。這些孩子的能動性(initiative)將被抑制,至於不服管束的行為,不必再訴諸懲罰,而是透過科學的訓練來使其不可能出現。”

反過來統治階級則是:“除了對世界國家和他們自己的社會的忠誠,”羅素繼續說道:“統治階級的成員會被培養成勇於冒險、充滿能動性的性格。他們會被教導,持續推動科技進步並確保不斷有新的娛樂出現來滿足體力勞動者,乃是他們當仁不讓的職責。”

基本上羅素後來的所有著作的畫風都是這樣的:應該先發制人用核彈夷平俄羅斯、建立一個科學獨裁統治的世界政府、教導孩子們相信“雪是黑色的”,並且要將他的種族主義哲學世界觀牢記在心。

諾伯特・維納和控制論的興起

當羅素的第三卷也是最後一卷《數學原理》在1913年出版時,一位來自美國的年輕數學系學生透過他成功申請到的獎學金來到了劍橋。他的名字叫諾伯特・維納(Norbert Wiener),很快的他就會成為羅素和希爾伯特的寵兒。在羅素的指導下,維納學習了邏輯和哲學,希爾伯特則教導他微分方程式。維納曾回憶羅素說:“直到我來到英國跟著羅素學習後,我才驚覺原來自己一直以來都錯過了那些真正有哲學意義的問題。”他還形容希爾伯特是“一位真正的數學天才”。

儘管另一位年輕的萊布尼茲式天才庫爾特・哥德爾(Kurt Gödel)才在1931年通過他的精彩論證,即任何邏輯系統都會因為自身固有的自反性(self-reflexive)而永遠無法自己證明自己,從而給羅素的公理化計畫澆了一盆冷水,但羅素仍執意要繼續推動這項計畫,維納則是他最主要的後繼者。

其他繼續推動他的機器學習理論的羅素主義者還有艾倫・圖靈(Alan Turing)、奧斯卡・摩根斯坦(Oskar Morgenstern)、克勞德・香農(Claude Shannon)和約翰・馮・諾伊曼(John von Neumann)。固然他們每位數學家都有自己獨特的貢獻,但他們卻也都堅持人類的心靈只不過是一個封閉系統中的動物本能受到機械性邏輯引導後產生的結果,僅此而已。對一台電腦而言,所謂的整體就只是每個部分的總和,其它所有的資訊系統也是如此,包括人類的大腦、生態系統和整個宇宙。在這種認為人類的頭腦其實就只是另一種計算機的觀點看來,諸如靈魂、目的、上帝、正義和自由意志這些“形上學”觀念都是沒有意義的。

在二次大戰結束後,憑著先前在航空和雷達的反饋迴路方面進行的研究工作,維納這位數學家設計出了一種專門用來管理複雜人類系統的新工具,他很快發現這個工具在商業、軍事乃至整個國家上都有無窮的潛力。他把這個新的控制工具命名為“控制論”。維納是這樣解釋這個名字:

“控制論,這個名字是衍生自希臘語Kubernetes,意思是舵手,我們現在的語言中的統治者(governor)也是從它來的。”

以採用二進制的封閉系統計算機器作為他的人類思維模型,維納以它們無法從大腦的電化學活動中找到為由否定了一切形上學觀念。維納在描述這種用計算機模擬的思維時說:“在我們看來,依賴於連續開關設備的超高速計算機器簡直就是最理想的神經系統模型。”以及“研究動物記憶的性質與類型,跟研究機器的人工記憶基本上是一回事。”

全球治理控制論

維納還預言了全球資訊控制系統(以及由一個如天神般的統治階級施加全面的政治控制)還有人工智慧的到來都是無可避免的,他寫道:

“人的言語所及之處,就是認知所及之處,也是他的控制所及之處,從某種意義上來說,他的肉身就像是被延伸了。能夠俯視並對整個世界下命令,就相當於已經變得無所不在。”

控制論之所以對渴望全知全能的科學獨裁政府如此有吸引力是因為它的理念:在一艘大船上,只有舵手需要掌握整艘船的一切。其他人只需負責他們被分配好、分工明確的角色即可。

隨著控制論被應用在經濟系統中,各種龐雜的官僚機構紛紛出現,所有的一切都只需要交由“深層政府”中的少數“舵手”來決定。這個想法最初是由經濟合作暨發展組織的亞歷山大・金(Alexander King)提出,他也是羅馬俱樂部(Club of Rome)的創始人之一,並從旁協助了跨大西洋兩岸的各國政府在20世紀60-70年代將這些想法付諸實行。由一群超國家的技術專家來掌控新世界秩序的控制桿,對它的支持者來說這是最完美的治理系統。

在這段轉型時期,這一新系統最熱心的其中一位支持者是皮埃爾・艾略特・杜魯多(Pierre Elliot Trudeau,他是當時新上任的加拿大總理),他從1968-1972年透過加拿大樞密院辦公室發起了一系列全面重塑加拿大政府的控制論革命。在1969年11月的政府控制論研討會上,杜魯多表示說:

“我們知道控制論的很多技術,藉由改變控制功能和對資訊進行操縱,可以改變我們的整個社會。掌握了這些知識,我們就可以清醒、警覺的行動;而不再被盲目、惰性的命運給支配。”

杜魯多對控制論的崇拜也獲得了他遠在俄羅斯的知音尼基塔・赫魯雪夫的附和,他在史達林死後恢復了這門曾一度遭到禁止的“資產階級偽科學”。赫魯雪夫在1961年10月的第二十二屆黨代表大會上宣稱:

“如今的當務之急是要在生產、研究工作、起草與設計、規劃、會計、統計和管理等多種領域廣泛實施控制論、電子計算與機器控制。”

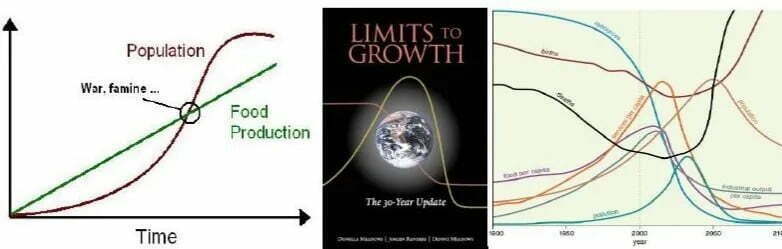

杜魯多與亞歷山大・金還有奧雷利奧・佩塞(Aurelio Peccei)合作成立了羅馬俱樂部,胎組織從1968年開始對全球治理體系產生了深遠的影響。杜魯多是這個組織的虔誠支持者,而羅馬俱樂部也很快在20世紀70年代初成為了新馬爾薩斯主義的橋頭堡。杜魯多甚至親自主持了羅馬俱樂部在加拿大的分部,並撥款資助麻省理工學院與羅馬俱樂部合作出版的《增長的極限》(Limits to Growth),這本書可以說是現代環保團體的聖經。

亞歷山大・金和因為1972年出版的《增長的極限》而一舉成名的那個電腦模型都試圖在人類的發展活動與自然資源的數學均衡中加強一道人為的分裂。這個新馬爾薩斯主義電腦模型被用來合理化對不健康和過剩人口的淘汰,並被第三屆WEF峰會正式採納,克勞斯・施瓦布(Klaus Schwab)在會上向在場數以千計的來賓介紹了奧利雷奧・佩塞和他的《增長的極限》。

這次峰會受到了荷蘭的伯恩哈德親王(Prince Bernhardt)贊助,正是他在1954年創立了臭名昭彰的畢德堡俱樂部,並又在1961年(與朱利安・赫胥黎還有菲利浦・蒙巴頓親王〔Philip Mountbatten〕一起)成立世界自然基金會(World Wildlife Fund for Nature)。除了將羅馬俱樂部的人口模型納入控制論計畫,《達沃斯宣言》也是在這次峰會上初次亮相,這份宣言將“利益相關者資本主義”(Stakeholder Capitalism)和第四次工業革命這些概念正式列入了這個“幼稚園版畢德堡俱樂部”的討論議程。

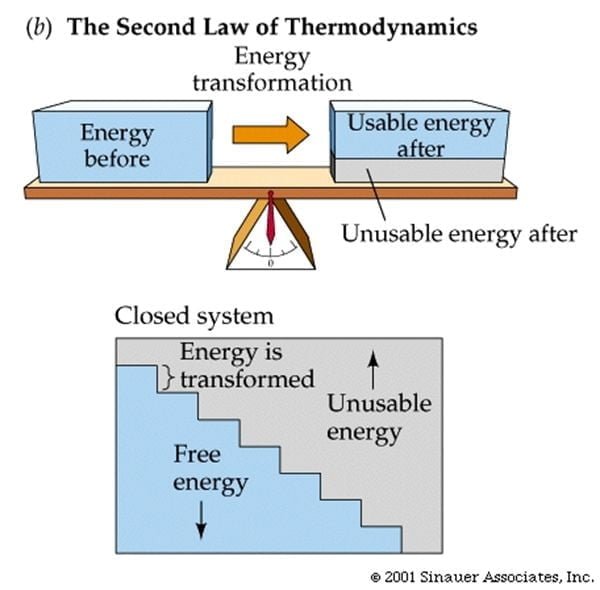

與堅持反熵是不可能的羅素不同,維納認為生物學和人類系統中有可能實現有限的反熵,也就是使熵反過來開始減少(又稱系統崩潰趨衡)。然而,就跟羅素一樣,維納的控制論和信息論也完全遵從熵增法則,他說:

“信息論非常自然的依附於統計力學中的一個經典概念:熵。”(即熱力學第二定律)

在維納眼裡,宇宙只是一個注定將慢慢腐朽直至死亡的有限空間,無論生命再怎麼試圖減熵都無濟於事,而生命在“空間”與“時間”中的誕生也不過是隨機性所造成的偶然。下面是維納在1954年的原話:

“恐怕我們身處的宇宙最終只會走向熱寂一途,整個世界將陷入一種巨大的熱平衡狀態,再也不可能誕生出任何新的事物。除了單調的均衡之外,什麼也沒有。”

梅西控制論會議

從1943-1953年,維納的控制論和信息論儼然已成為一群新的科學祭司的心之所向,這群祭司涵蓋了各個知識領域的重要思想家,他們全都抱著與過往的托馬斯・赫胥黎以及他的X俱樂部類似的目標。

約翰・梅西基金會(Josiah Macy Foundation)資助了他們的一系列會議,該基金會是由馬爾伯勒・邱吉爾准將(Marlborough Churchill,溫斯頓・邱吉爾的親戚)創立於1930年,目的是為了與它的姊妹組織-洛克菲勒基金會一起在美國和德國推動優生學研究。洛克菲勒基金會從1928年開始並在整個30年代持續資助優生學家恩斯特・魯丁(Ernst Rudin)的研究,當然還有其他英美優生學團體也都是接受贊助的對象。

正如安東尼・柴特金(Anton Chaitkin)在他的《英國精神病學:從優生學到暗殺行動》(British Psychiatry from Eugenics to Assassination)一文中指出,梅西基金會的創始人兼指揮者馬爾伯勒從1919開始便一直負責領導一個名叫黑廳(Black Chamber)的軍事情報機構,直到它在1929年解散。黑廳與英國情報單位的關係十分密切,而它自己就是後來的美國國家安全局(NSA)的前身。隨著英美兩國在1946年3月5簽署情報合作協議,NSA被名正言順地併入了大英國協的情報體系,另外也正是這項協議催生了後來的“五眼”聯盟。這項協議簽署的時間剛好是邱吉爾在密蘇里州的富爾頓發表“鐵幕演說”、正式拉開冷戰的序幕,這絕非巧合。

由於迫切需要阻止美國的政治經濟模式和羅斯福總統的新政傳播到世界各地,梅西控制論會議從1945年開始決定每六個月要召開一次會議。出席這些會議的人都是與塔維斯托克研究所(Tavistock Institute)有關的精神病學家、生物學家、神經學家、電腦工程師、社會學家、經濟學家、數學家甚至是神學家。維納曾回憶這些深刻影響了接下來七十五年的西方國家政策的會議說:“對於人類的社會問題,我們選擇向人類學家貝特森博士(Gregory Bateson)、瑪格麗特・米德博士(Margaret Mead)求助,普林斯頓高等研究院的奧斯卡・摩根施特恩博士(Oskar Morgenstern)是我們在社會經濟組織領域的重要顧問,庫爾特・勒溫博士(Kurt Lewin)則在意見抽樣和彙整方面有所貢獻。”

塑造戰後秩序的社會工程

如果有人不清楚的話,貝特森博士是CIA的MK-Ultra計畫的主要執行者,這項耗資數十億美元的計畫從1952-1973年一直在秘密進行,其旨在透過電擊、虐待和藥物來研究“去模式化”(depatterning)對個人乃至團體的影響。奧斯卡・摩根施特恩是“博弈論”領域的創新者,這套理論對越戰以及往後七十年的世界經濟體系皆有深遠的影響。庫爾特・勒溫是倫敦的塔維斯托克診所的精神病學家與法蘭克福學派的成員,法蘭克福學派曾在冷戰期間發起一項合作計畫,試圖將民族愛國主義、熱愛真理、家庭之愛全都斥為需要被徹底根除的病態思想。

這一行動的其中一位傑出參與者兼策劃者正是朱利安・赫胥黎。赫胥黎既是優生學家也是帝國戰略師,他與費邊社(Fabian Society)的領袖羅素密切合作。赫胥黎在1953年透露了他跟羅素一樣對熵抱持著相同的觀點:

“任何地方只要有它的存在,一切的目的與意義便都是枉然。它被盲目的物理力量所驅動,這是一齣屬於粒子與輻射的華麗爵士舞,其中唯一的方向就是我們熟悉的熱力學第二定律——一切最後都會毀滅。”

就在他開始構思他的“超人類主義”並主持梅西控制論會議的同時,朱利安還抽空在1946年創辦了聯合國教科文組織,並起草了它的成立宣言。他那一套用熵來看待生物學和物理學的態度也完全反映在了他令人毛骨悚然的政治觀點中,他寫道:

“聯合國教科文組織的立場很明確。它所肩負的促進和平與安全這項任務永遠也不可能通過它被指望的那種方式——即教育、科學和文化——來實現,只有達成某種形式的世界政治統一,無論是通過單一世界政府還是其它手段,才是避免戰爭的唯一方法...可以透過教育著重強調世界政治統一的必要性,使人們慢慢習慣將國家的主權交給世界性的組織。”

在與世界衛生組織的合作下——該組織本身是由塔維斯托克的精神病學家布羅克・奇澤姆(G. Brock Chisholm)創立,並由梅西基金會資助——赫胥黎又創辦了世界心理健康聯合會(WFMH)。WFMH背後的監管人是英格蘭銀行行長蒙塔古・諾曼(MontaguJohn Rawlings ReesNorman),蒙塔古也直接任命了倫敦塔維斯托克診所的約翰・羅林斯・里斯(John Rawlings Rees)來坐鎮WFMH的主席。

據柴特金指出,WFMH和梅西基金會合作籌劃的第一個項目是1949-1950年的“德國健康與人際關係問題會議”,其將法蘭克福學派的威權人格(Authoritarian Personality)理論灌輸到了一代德國兒童的腦海中。這套理論企圖說服德國人民相信,導致希特勒掌權的罪魁禍首不是任何國際陰謀或倫敦金融城/華爾街的暗中操縱,德國人天生的“威權心理遺傳”才是一切的癥結所在。這項計畫是由塔維斯托克的主任庫爾特・勒溫負責監督,此時他已是法蘭克福學派的領軍人物,並且他還開創了一種被稱為“敏感性訓練”(sensitivity training)的全新洗腦技巧,它先是利用內疚感和群體壓力來摧毀小孩和大人本來的觀點,然後再強迫他們照單全收另一種觀點。勒溫和WFMH、塔維斯托克研究所的合作也奠定了今天的批判理論(Critical Theory)學說的基礎,這些學說如今正在掏空整個西方文明的根基。

由於人擁有獨立思考的能力,而且每個人的思考又都會受到自己內心中的(1)創造性理性(2)良知的引導,因此群體思維無論如何也不可能完全遵照渴望控制一切的寡頭和技術官僚所青睞的那套可預測的熵與均衡規則來運作。通過將所有仍堅持世界上存在著真理的領導人都抹黑成“威權人格”和“新希特勒”來消除所有“不可預測”因素,愚民的美德現在反而被認為比個人天賦和人的能動性都還要重要,其所造成的結果至今仍困擾著世界。

控制論會議在20世紀60-70年代持續發展,對聯合國、世界衛生組織、北約以及經濟合作暨發展組織等國際組織來說它已是或不可缺的存在。隨著雙方的關係愈發緊密,新的技術官僚在制定新的世界秩序方面正變得越來越有影響力。與此同時,世界各國卻越來越少再出現過像甘迺迪、戴高樂、恩里科・馬泰(Enrico Mattei)和約翰・迪芬貝克(John Diefenbaker)這樣的民族主義愛國領袖。系統分析和控制論就這樣更進一步深化在了新的跨國權力結構中。

當朱利安・赫胥黎在1957年提出了“超人類主義”一說後,人們對人工智慧的崇拜——在人與機器遲早將互相融合的信念引導下——並隨著約瑟夫・利克萊德(J.C.R Licklider)1960年發表的人機共生論文的推波助瀾下逐漸與日俱增,就連國防部也開始採用這些應用,例如兵棋推演指揮系統、SAGE(半自動地面環境)還有無人駕駛噴氣式飛機防禦網路。DARPA的認知增強電腦士兵計畫是這種喪心病狂思維的另一個例子,這項計畫耗資數億美元試圖製造出能力強大的機器人士兵。

多年來,這個新興邪教的追隨者幾乎已把自己當成地球這艘大船唯一的舵手,他們變成了一個新的全球精英階級,並且只對他們自己的同黨和意識形態忠誠。他們熱衷於改造自己的腦袋,想要讓它變得越來越接近只會進行邏輯運算、卻沒有任何愛與創造力的電腦。當這群狂熱的技術專家——如尤瓦爾・哈拉瑞、雷・庫茲威爾、比爾・蓋茲或克勞斯・施瓦布——越來越沉溺於像冰冷冷的電腦一樣思考,甚至連地球上的大眾也開始步上他們的後塵,他們的“電腦遲早會取代人類的心靈”早晚有一天一定會成真。

沒有留言:

張貼留言