https://www.newdawnmagazine.com/articles/the-gods-are-dead-long-live-the-gods

BY RICHARD SMOLEY

“當簾幕垂下之後,人們便開始敬畏它所遮掩之物。隨著歲月流逝,它的遮掩越來越厚,人們的崇拜也跟著與日俱增。然後,光陰似箭,總算有不畏虎的初生之犢試著掀去簾幕,好一睹隱藏之物的真貌。他們相信任何東西被遮遮掩掩,必定都不是為了眾人的福祉著想。就這樣,在雷霆萬鈞的烈怒催促下,簾幕終於被掀去。原來裡面空無一物。起初,這些年輕人大吃一驚,但沒過多久他們又為自己揭穿了可笑的謊言而自鳴得意。只有老人們悲痛欲絕、恨不得咒詛年輕人,只因他們掀開了簾幕。”

——生命之樹的神諭(The Tree of Life Oracle)

為什麼全世界的開天闢地神話聽起來都這麼大同小異?為什麼世界各地都可以找到大洪水的神話?為什麼即使相隔數千里之遙,不同的地方卻都流傳著世界末日的預言呢?

目前有兩種理論試圖解釋這些相似性。其一是原型論,這個理論認為這些放諸四海皆然的神話證明了在人類心靈深處存在一種共通結構,這一說法最知名的提倡者是瑞士心理學家卡爾・榮格(C.G. Jung)。其二是擴散論,它主張之所以會產生這些相似性是因為它們在遙遠的過去都是同一個神話。

在不久前出版的《世界神話的起源》(Origins of the World’s Mythologies)這本書中,哈佛大學的梵文教授邁克爾・韋策爾(E.J. Michael Witzel)代表擴散論陣營展開了一番論證。他先是比較世界各地的不同神話,接著勾勒出了一部可以追溯至十萬年前的神話史。

韋策爾聲稱某些普遍的神話元素實際上可以追溯到人類的搖籃時期,也就是我們還在非洲蹦跳的時候。他以“盤古神話”(Pan-Gaean)來稱呼這個時期(他借用不同史前大陸的地質術語來代表這些不同時期的神話)。再往後的是“岡瓦那神話”(Gondwana),其如今還能在撒哈拉以南的非洲和澳洲原住民的神話中發現。諸神、天國、大地、先存(preexist)等諸如此類的概念在這時都已經有了;不過還沒有完整的故事可以解釋這一切的來龍去脈。據說,眾神最初是用樹皮或黏土之類的物質造出了人類,但是人類卻變得狂妄自大,於是眾神又降下大洪水滅世(這一元素顯然可以追溯到盤古神話)。之後,各種地域性的部落開始如雨後春筍般紛紛出現。

世界各地常見的神話——這裡指的不只是歐洲和亞洲,而是還包括美洲跟波利尼西亞——基本上都是在“勞亞神話”(Laurasian)時期出現的。它們最早大約是從公元前40000-20000年的西南亞開始流傳,並且它們都具有一項特別重要的特徵:與早期的版本不同,它們呈現了某種連續性,或者說一定程度上的相似性;韋策爾甚至用“長篇小說”來形容它們。這時的神話故事仍具有古早瓦岡那神話的特徵,但它已經越來越成熟且變得更加連貫。這時的神話已經可以從宇宙和眾神的起源開始說起,然後繼續敘述人類的誕生,後者的故事又被劃分成四或五個“時代”。這些神話也不忘提到後來人類因為驕傲自大,結果招來大洪水的懲罰。

這些神話一路敘述到了時間的盡頭,那時天地皆已毀滅,取而代之的是新天新地。不同的傳說都對這一情節有所表述,比方說北歐的諸神黃昏還有基督教的最後審判。事實上,在韋策爾看來,《聖經》的創世與末世故事都只是勞亞神話的最新版本而已。

為什麼這些神話可以流傳如此之久?按照韋策爾的說法,箇中道理其實很簡單,那就是作為故事,它們的確十分動聽。還有一個原因是勞亞神話把人的宿命與宇宙的命運聯繫了起來:就跟我們一樣,宇宙必須經歷出生、成熟以及最終衰亡的過程;總之它得要經過一連串的成長階段。另外他也不排斥有些神經科學家提出的,人類的大腦實際上會對神話與宗教產生一種特別的“迷戀”(hardwired)的說法,儘管尚不清楚其中的原因(雖說照此推論下來,理論上應該會得出韋策爾試圖駁斥的原型論)。

我們還可以注意到,這些神話似乎每隔幾千年就會換個形式再次出現。每當時間一久,古老的諸神便漸漸不再受到敬重;有時甚至會被當成過街老鼠對待。這樣的情況曾經在古典時代上演過,我們對那個時代算是比較熟悉的——差不多是公元前500-300年——已經是一個相對較成熟的文明時代,我們可以看見古老的諸神在這時開始失去了原有的地位。在公元前500年左右,希臘出現了前蘇格拉底哲學家,他們有的非常鄙視諸神,直斥這些牛鬼蛇神無非都是自然現象的擬人化或純粹的想像罷了。自那開始一直到後來幾個世紀,諸神也變成了文學作品爭相譏諷的對象,阿里斯托芬(Aristophanes)的喜劇和琉善(Lucian)的對話錄都是這樣的例子。直到基督教在公元4世紀脫穎而出之前,其它異教都仍十分深植人心,但知識分子早已不再把它們當一回事——或轉而選擇以象徵、寓言的方式來理解諸神(有時,新的神話會保留某些舊神話的神祇,只是他們都會變成半神或惡魔;早期基督教正是以這種方式來看待希臘與羅馬諸神)。

希臘時代

“每個人都有與自己臭味相投的神。”

——亨利・梭羅(Henry David Thoreau)

這讓我們不禁好奇,為什麼人們會這麼樂此不疲地在創造與再造神話。關於這個問題,我們不妨從在這類神話母題中常常提到的“時代”(ages)來作為切入的角度。公元前8世紀的希臘詩人赫西俄德(Hesiod)在《工作與時日》(Works and Days)中提出了一個現在已經十分家喻戶曉的劃分方式:黃金時代、白銀時代、青銅時代、英雄時代以及黑鐵時代。赫西俄德劃定的時代順序與許多勞亞神話不謀而合,其中都提到萬物開始衰頹與倒退,從人們“像神一樣過活,心無悲傷、不含辛不茹苦”的黃金時代淪落至如今“白晝的勞苦與悲傷、夜晚的悲涼令人不得安生”的黑鐵時代。即便赫西俄德哀嘆他寧願“死得早些或生得晚些”,但這個時代還會繼續惡化,直要到人們“一出生起就帶著滿頭白髮”的時候才會步入尾聲。

赫西俄德提出的這些劃分可能多少帶有一點歷史記憶。希臘的青銅器時代一直持續至公元前1100年左右,英雄時代圍繞著特洛伊戰爭開始,這場戰役應該發生在公元前12世紀初。當鐵器被引進的時候,希臘的黑暗時代(公元前1100-750)正好揭開了序幕,赫西俄德本人就生活在那個時代的末尾。黃金和白銀時代應該多多少少摻雜了一些對充滿神話色彩的史前史的想像。

黃金時代是一個直到今天依然被人們津津樂道的觀念,赫西俄德筆下的其它時代則不然。基督教的神話其實也擁有類似的劃分。基督教的神聖歷史框架通常會包含幾個不同的“世代”(dispensations)或宗教時期。依照《聖經》的說法,它們可以被劃分如下:從亞當到諾亞的時期、從諾亞到亞伯拉罕的時期、從亞伯拉罕到摩西的時期、從摩西到基督的時期,最後是從基督到現在,這一時期將持續至審判日到來為止,然後就是新天新地的誕生。衰頹與敗壞都是末時將至的徵兆,如同我們在《馬太福音》第二十四章、《馬可福音》第十三章、《路加福音》第二十一章的末世論言論中所讀到。

因此,我們可以看見古老的勞亞神話是如何被舊酒新裝變成古典時代的希臘與基督教版本,這些都是一個普世性的神話如何從一個時代傳承至另一個時代的例子。

占星學時代

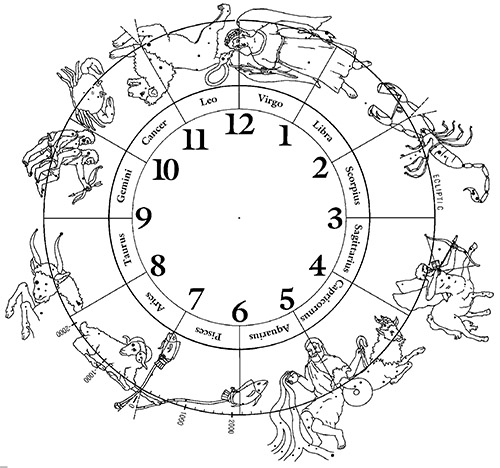

對今天的有些人而言,時代的概念還可以從占星學的角度來理解,這種想法自20世紀60年代有人開始宣揚水瓶座時代即將到來後便迅速流行了起來。現在還在談論水瓶座時代似乎顯得有些過時,但這恰恰是因為我們實際上已身處在水瓶座時代,而且這個時代的一些特徵現在已經變成了被我們視為理所當然的常識。

占星學的時代觀奠基於歲差的觀念,在這極為漫長且緩慢的週期中,太陽(在北半球)升起的春分點每兩萬六千年就會從一個黃道星座轉移到另一個星座。若將其除以十二,我們便可看到每個時代都會持續至少兩千一百七十年。由於天空中並不是真的存在分隔不同星座的虛線,因此不同的人對轉移時間的計算可能會有些差異。此外,由於星座往往互相重疊,所以要勾勒出完全清晰的輪廓本身就實屬不易。

由於那時還未有文字,我們對較早幾個時代的認識可說是乏善可陳,頂多只能依靠遺留的文物來略知一二,它們可能有也可能沒有反映出其所代表的文化。得等到公元前第二或第三千年的白羊座時代開始後,我們才得以仔細一窺這些時代轉變在宗教層面上的影響。

目前公認的占星學時代劃分可以概括如下:白羊座時代:公元前2100-7年、雙魚座時代:公元前7-公元2100年、水瓶座時代:公元2100-4200年。這些年份都只是取高度近似值,也有人認為公元前6年或前7年才是雙魚座時代的開端,因為當時發生過一次“大合相”(木星與土星正巧與太陽合相),據說這是基督降生時的徵兆。但是,依據歷史來判斷,有理由把這些時代提前:白羊座時代應該介在公元前3000-800年、雙魚座時代是公元前800-公元1400年,然後水瓶座時代是從公元1400年一直到,或許,公元3600年。當然這些時代彼此也都有互相重疊的部分。

之所以這麼斷言是有理由的:雙魚座時代是一個宗教色彩特別濃厚的時代,全世界的偉大宗教幾乎都是誕生在這個德國哲學家卡爾・雅斯培(Karl Jaspers)所稱之為的軸心時代(Axial Age),即公元前800-200年,希伯來先知、希臘哲學家、老子、孔子、佛陀、耆那教的創始人筏馱摩那全都出生在這個時期。

如此一來,雙魚座時代應該標誌著各種偉大宗教的誕生,不過拜火教可能是例外(瑣羅亞斯德到底生活在什麼年代仍有爭議,傳統上認為是公元前800年,但學術界目前已推遠至公元前2000年晚期)。猶太教和印度教無疑早在軸心時代來臨之前就已經存在,但它們同樣在那時經歷了巨大的變化。其中最顯著的變化之一是,它們像世界上大部分的宗教一樣,放棄了動物獻祭。

被逐漸淘汰的動物獻祭

白羊座時代的印度教非常盛行所謂的馬祭(asvamedha)。這種儀式只能由國王親自執行,目的是確保王國繼續繁榮昌盛。被釋放的馬匹可以隨意四處遊蕩一年;只要牠跑到哪個敵國的領土,接著就必須發兵征服那裡。然後被捉回的馬就會成為祭品。《廣森林奧義書》(Brihadaranyaka Upanishad)把這匹馬比擬為宇宙本身,所以這個儀式其實是在象徵性的獻祭整個宇宙。

然而,這種古老的吠陀式動物獻祭等到軸心時代來臨後便漸漸式微了。我們今天熟悉的那種更富哲理與倫理性的印度教正是從這時開始興起,傳承下來的祭祀(例如淵源流長的火祭)已不再需要用到動物。可以追溯到公元元年早期的《摩奴法典》(Hindu Laws of Manu,5:53)中有一句話很好地概括了這種時代差異:“年年勤獻馬祭者與葷食不沾者,享有同等福庇。”

直到公元70年羅馬人洗劫耶路撒冷第二聖殿之前,猶太教一直以來都有動物獻祭的習俗。這些獻祭的規模往往相當浩大,應該有不少人看過兒童版《聖經》中可愛的耶路撒冷城,只恐怕這可能與現實相去甚遠。可以追溯到差不多公元前100年的《阿黎斯提雅書信》(The Letter of Aristeas)提供了為數不多保存下來的當年目擊者的敘述,書信作者特別訝異地注意到,耶路撒冷聖殿有精心設計的排水道系統,它的用途就是要排掉所有被屠宰動物的鮮血。

動物獻祭是白羊座時代的宗教常見的習慣。鮮血也時常出現在《聖經》中;舉例來說,在〈創世紀〉9:6中上帝禁止諾亞吃帶血的肉,“那是牠的生命”;摩西律法重複了相同的戒律,這一點可以參照〈利未記〉17:11與〈申命記〉15:23。鮮血只應保留給上帝,所以要傾倒在地上。

獻血也是一個古老而普遍的習俗。《奧德賽》第十一卷對此有相當生動的描述,奧德修斯在故事中召來了先知特伊西亞斯的幽魂好指引自己回家。奧德修斯的召喚便是以誠心誠意的獻祭為開頭:

“我在坑裡割開了羔羊的喉嚨,

鮮血頓時像密佈的烏雲般湧現,

亡者的靈魂紛紛蜂擁而至...

他們從四面發方湧向我佇立的坑洞

刺耳的嘶吼、發青的恐懼襲上心頭。”

當奧德修斯想對亡者的靈魂說話時,他允許他們靠近並大啖鮮血——我們今天可能會說是食用鮮血所釋放出來的能量。

人們難免會開始質疑動物獻祭的意義和堂堂神明怎麼會有這種要求,難道白羊座時代的神其實都只是一群低等的靈體,像荷馬筆下的冥府幽靈一樣必須以血液釋放的生命力為食?那麼雙魚座時代及其更抽象且富有道德色彩的宗教,是否標誌著一種轉向崇拜更崇高神靈的真正轉變?(關於這個問題的另一種觀點,可以參考我的舊文〈Is Your God a Devil?〉)

畢達哥拉斯學派可以說是這種轉變的一個代表,這是希臘哲學家畢達哥拉斯(前570-495)創立的神秘學派。畢達哥拉斯要求他的追隨者最好肉魚不沾(事實上,直到“素食主義”這個說法出現在19世紀之前,這種飲食方式都被叫做“畢達哥拉斯式飲食”)。儘管如此,最初的畢達哥拉斯學派似乎不覺得希臘宗教非常注重的動物獻祭有什麼問題;唯有到了公元前4世紀後這才開始成為一個令人詬病的陋習。這似乎是在暗示,西方人的意識可能發生了某種變化。

動物獻祭直到今日仍舊沒有完全消失。穆斯林習慣在古爾邦節宰殺牲畜祭祀,散居在美洲的薩泰里阿教(Santería)和巫毒教(Voudun)這些非洲人的宗教也有這種習俗。多年前,筆者曾在舊金山街角看見一隻死鳥,但不是典型的都市灰鴿,而是純白的。或許那是某位薩泰里阿教徒在十字路口行鴿祭吧。

如我們所見,雙魚座時代是偉大的宗教時代,世上的所有主要宗教都是從這個時候興起,最遲的伊斯蘭教也是在公元7世紀誕生。雙魚座時代最著名的象徵符號是耶穌魚(ιχθυΣ),它是希臘短語“耶穌基督,上帝之子,救世主”的縮寫,這個字眼在希臘文中同樣也代表魚。

基督教和伊斯蘭教是規模最大也最成功(至少從教徒數量來說)的雙魚座宗教,這兩個宗教差不多涵蓋了一半的人類。兩者都是一神教,宣揚一位有人格的上帝,祂很注重順服、禱告和行公義。

水瓶座時代與不斷變換的上帝形象

雖然一神教的上帝依然主導著人類的信仰,但隨著伴隨文藝復興的水瓶座時代到來,人類的思想又一次發生巨變。人本主義在這時開始取代宗教,所謂的人本主義具有兩重含義:一方面它代表古典異教文明的智慧再次獲得重視,另一方面它也意味著現在要開始在不訴諸超自然力量的情況下,提出一套非宗教性的道德哲學。這兩個特徵都是從這時變得越來越重要。在水瓶座時代——其象徵符號是一個人——人類將會越來越注重一個以人而非神為中心的世界。

正如筆者(參見〈The Other Side of Aquarius〉)以前指出,從雙魚座時代到水瓶座時代的轉變要幾個世紀後才算徹底完成,而這勢必會伴隨著世界大戰之類的巨大騷亂。從軍事的角度來看,這一切將始於海權力量(以大英帝國為代表),最後終於空權力量(以廣島和長崎的結局為代表)。雙魚座是水象星象,水瓶座則是氣象星座。

因此,現在的我們的確已身處在水瓶座時代。那些預言這將是一個和樂且開明的時代的人恐怕只猜對了一半。這的確是一個與眾不同的時代,它有進步之處卻也沒有完全安寧。當然它絕不是完全風光明媚的一千年,我們也不可能就此一勞永逸解決所有問題;這個時代實際上也有它自己的問題——比如環境破壞、對電腦與科技的過分迷戀,等等。

我們已經見證了在前兩個時代的舊神式微與新神崛起,那麼誰會是接下來水瓶座時代的新神呢?

正如黃道十二宮的形象所展示,水瓶座不是一個很人格化的星座,它注重理想更勝現實(這讓我想起了查爾斯・舒爾茨〔Charles Schultz〕的《花生漫畫》中的一句話:“我愛人類,我只是無法忍受人!”)。所以我們有理由相信水瓶座時代的神應該也是非人格化的。我們發現如今的科學往往把基督教的造物主扔在後頭,並且更青睞抽象的概念,譬如自然選擇和物理法則。與白羊座時代的諸神不同的是,它們都不需要動物獻祭。也與雙魚座時代的諸神不同的是,它們也不需要人崇拜或行善。這些東西對人類完全漠不關心、甚至是根本不會去留意。

當今是一個被科學思維主導的時代。人們普遍把科學當作是現實的最終裁決者與決定事物意義的終極依歸:如果科學不認為宇宙的存在有意義,許多人都會輕易接受認定一切都沒有意義。正因如此,科學與宗教的鬥爭實際上也可以說是從前的雙魚座時代世界觀與新興的水瓶座時代世界觀的競爭。

從這個角度回過頭來看,從茹毛飲血的白羊座諸神到富有道德卻好戰的雙魚座上帝,再到科學、技術與進步帶來的光明新世界,確實可以說人類的思想正在變得越來越進步。這麼說的確是有幾分道理,但也並不絕對。

我們總是習慣以為越新的東西越好,殊不知這其實是一種很新的觀念,可能是水瓶座時代才有的特質。我們都看到了赫西俄德如何把時代的轉移視為一個退化的過程,古典學者E.R・多茲(E.R. Dodds)也指出古希臘人並沒有我們今天視為理所當然的進步觀。在古典拉丁語中,“新”——novus——實際上具有與“舊”現在對我們而言相同的貶義。基督教的末世論術語同樣把如今的時代視為一個正在不斷退化的過程,只能由基督本人來導正一切。進步的觀念的確存在於勞亞神話——例如瑪雅人的《波波武經》就說眾神創造過幾次失敗的種族,最後才成功創造人類——但這樣的例子並不多。

無論如何,現在我們看見了韋策爾的勞亞神話的最新版本:科學。上帝的開天闢地被宇宙大爆炸取而代之,以不同金屬命名、如詩如畫的那些時代也已被前寒武紀跟侏羅紀等聽起來很高大的稱呼所取代。相比起諸神的黃昏或最後審判,物理學家反而認為大擠壓或熱寂才是宇宙最終的宿命。

也許最令人感到不可思議的是,即使是這種號稱科學客觀的宇宙觀,我們也依舊把宇宙理解成是一個有出生、成長與死亡的東西——就跟我們自己一樣。不管人類取得了多少智力和技術成就,他們始終傾向於把宇宙看作是自己的放大版本。但這真的是客觀的現實嗎——人成了萬物的尺度,而我們的生命就好比是宇宙自己的縮影?又或者這其實只是因為我們的目光太過有限,所以只能透過這種方式來理解事物?

這兩種觀點都有其可取之處。無論如何,當代科學確實有一個根本的矛盾。因為它堅持(1)我們的思想永遠無法擺脫神經結構先天的侷限和桎梏(2)我們在這些神經結構的桎梏下發明的科學能最完整且準確地解釋宇宙。如果說基督教神學家是以人無法瞭解神的奧祕和上帝的旨意捉摸不透來迴避各種邏輯矛盾,現在科學家又該如何自圓其說還真是叫人好奇。

最後,這一切的意義何在仍然是一個問題。古代異教和那些世界性的宗教為宇宙的存在賦予了意義,但是科學或那被稱作科學主義的偽宗教卻做不到這一點。科學主義不只堅持宇宙的存在沒有任何意義可言,甚至意義這個概念本身就沒有意義。任何試圖追尋意義的努力,都只會被當成是在重新走回人格神的迂腐舊路。

所以科學主義者是正確的嗎?科學也許覺得意義與目的這些概念都不重要,但人們確實需要它們,這一點很難被改變。水瓶座時代的新神的失敗對我們的文明造成了深刻的徬徨與疏離感,我們應該捫心自問,這個非人格化的水瓶座宗教所理解的現實究竟是否準確或全面。畢竟,我們對意義的渴望恰恰證明了它的存在。要是沒有水,又談何口渴。

____________________

Sources

Arthur Coke Burnell and Edward R. Hopkins, ed. and trans., The Ordinances of Manu, Munshiram Manoharlal, 1995 [1884]

R.H. Charles, ed., The Apocrypha and the Pseudepigrapha of the Old Testament, volume 2: Pseudepigrapha, Oxford at the Clarendon Press, 1913

Cherry Gilchrist and Gila Zur, The Tree of Life Oracle, Friedman Fairfax, 2002

Homer, The Odyssey, Translated by Richmond Lattimore, Harper & Row, 1965

R.E. Hume, ed. and trans., The Thirteen Principal Upanishads, 2d ed., Oxford University Press, 1931

G.S. Kirk, J.E. Raven, and M. Schofield, The Presocratic Philosophers, 2d ed., Cambridge University Press, 1983

Rudolf Steiner, “The Occult Significance of Blood: An Esoteric Study”, wn.rsarchive.org/Lectures/19061025p01.html; accessed Sept. 16, 2013

E.J. Michael Witzel, The Origins of the World’s Mythologies, Oxford University Press, 2012

理查德・史莫利(Richard Smoley)是《內在基督教:神秘傳統指津》(Inner Christianity: A Guide to the Esoteric Tradition)、《濕婆的骰子遊戲:意識創造宇宙之謎》(The Dice Game of Shiva: How Consciousness Creates the Universe)、《被禁止的信仰:諾斯底主義的秘密歷史》(Forbidden Faith: The Secret History of Gnosticism)等著作的作者,同時他也是《美國神智學雜誌》(Journal of the Theosophical Society in America,TSA)的編輯,若想瞭解更多可以前往他的網站www.innerchristianity.com/blog.htm。

沒有留言:

張貼留言