BY MATTHEW EHRET

疫情肆虐的這幾年對跨大西洋兩岸的大多數人而言無疑是一條陡峭甚至宛如夢魘般的漫漫長路。最近這些日子在網路上更流傳著一個令人吃驚的消息,說是過去三十年來世界經濟論壇(WEF)的“全球青年領袖”其實早已從上到下滲透了西方國家的政府與強大私人機構。

克勞斯・施瓦布(Klaus Schwab)親口吹噓加拿大、阿根廷、歐洲及其它國家的政府要職已全被全球青年領袖把持的影片在社交媒體上迅速瘋傳,這也算是坐實了許多人一直以來的懷疑,即WEF絕不是像他們表面上試圖取信世人的那樣只是人畜無害的商業論壇。相反的,它是一個更黑暗、更陰險得多的組織。

未來全球領袖(Global Leaders of Tomorrow)成立於1993年,並於2004年更名為青年領袖論壇(由摩根大通、比爾&梅琳達・蓋茲基金會等慈善機構贊助),迄今已有超過一千四百位來自公家機關、私營企業的年輕領導人(三十八歲以下為限)接受過該計畫的培訓。

被這個精英集團相中的幸運兒要連續六年固定出席WEF的大小會議,包括研討會、焦點小組及其它同樣由達沃斯和WEF舉辦的區域性會議,然後他們就能順利畢業成為“校友”,可以反過來舉薦其他未來的年輕領導人。

在過去三十年裡,曾接受培訓並被安插進要職以推動WEF的全球主義議程的知名人物有梅克爾、薩科齊、馬克宏、托尼・布萊爾、祖克柏、若澤・巴洛索、比爾・蓋茲、方慧蘭、彼得・布塔朱吉(Pete Buttigieg)、潔辛妲・阿爾登(紐西蘭總理)、馬雲(阿里巴巴集團創始人)、拉里・芬克(Larry Fink,貝萊德集團CEO)、拉里・佩奇(Google創辦人)、琳恩・德・羅斯柴爾德(Lynn Forrester de Rothschild,包容性資本主義委員會〔Council for Inclusive Capitalism〕創辦人)、吉米・威爾斯(Jimmy Wales,《維基百科》創始人)、彼得・蒂爾(Peter Thiel,Paypal創始人)、李奧納多・狄卡皮歐、理查・布蘭森(Richard Branson,維珍集團CEO)、貝佐斯(亞馬遜集團創始人)、史特凡・班塞爾(Stephan Bancel,莫德納CEO)、皮埃爾・歐米迪亞(Pierre Omidyar,EBay合夥創辦人)、艾莉西亞・加爾薩(Alizia Garza,BLM發起人之ㄧ)、喬納森・索羅斯(Jonathan Soros,老索羅斯的兒子),還有根據施瓦布的說法,杜魯多總理領導下的“加拿大內閣有一半的人”也都是全球青年領袖的一分子。

如此令人不安的事實固然需要牢記,但更不應該被忽視的還有更深層次的歷史力量,以及全球青年領袖這種專門培育新血的計畫背後一脈相承的過去。

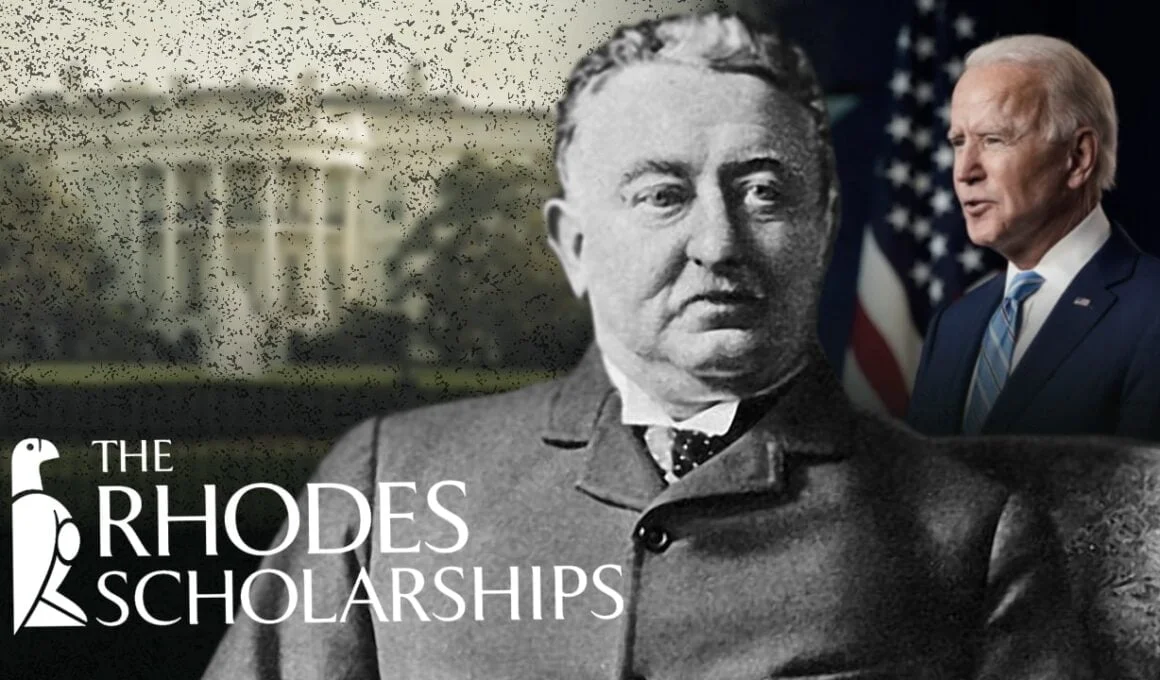

就像克勞斯・施瓦布也不是無師自通,他同樣接受過自己的前輩莫里斯・斯特朗(Maurice Strong,他也是WEF的創辦人,註1)與亨利・基辛格(Henry Kissinger)的諄諄教誨,克勞斯的全球青年領袖計畫也是如此,它其實只是一個早已進行了一百一十四年的古老計畫的最新版本而已。這個更古老的計畫就是羅茲獎學金(Rhodes Scholarship)以及與之相關的圓桌會議運動(Round Table Movement),之後它又在1919年衍生出了皇家國際事務研究所(Chatham House),後者的美國分所-外交關係協會(CFR)則在1921年成立。

這項計畫有著令人難以置信的影響力,並在上個世紀造成了巨大的災難。數以千計的美國年輕人來到牛津接受薰陶,然後帶著宗教般的熱情回到他們的祖國,滿心期待可以為一項他們少有人真正理解其全貌的議程作出貢獻。

拜登內閣的例子

在拜登執政的第一年,美國國內與外交政策的要職已清一色被羅茲學者所佔據。

曾經一手規劃了守序國際秩序(IRBO)的外交關係協會在川普擔任總統的四年內一度被迫退居二線,現在它也已再次捲土重來。外交關係協會主席理查德・哈斯(Richard Haass)曾直接用“脫序”來形容川普執政的那四年。哈斯本人是一位羅茲學者,他在1978年畢業於牛津大學歐柏林學院。

外交關係協會和羅茲獎學金計畫實際上只是同一枚硬幣的兩面,過去一個世紀以來,二者始終在美國甚至更廣泛的跨大西洋盟邦中扮演著培養第五縱隊的關鍵支柱,同時它們最初也都是靠著塞西爾・羅茲(Cecil Rhodes)的不義之財建立起來的。

重新審視塞西爾・羅茲的理想

自1902年以來,每年都會有超過三十位天資聰穎的美國年輕學子有幸獲得前往牛津大學接受免費洗腦的殊榮,這都要拜已故的鑽石大亨塞西爾・羅茲留給子孫的龐大財富中的一小筆被拿出來成立獎學金的錢之賜,然後這些學子就會回到他們的祖國一展長才。

塞西爾・羅茲是一位曾經叱吒一時的礦業大亨,倫敦的強大金融家們以他為代表來整併南非的採礦業,從而一舉壟斷全球鑽石市場,奠定了像戴比爾斯這樣的貪婪怪物。羅茲本人也不吝於利用他的財富來攫取政治地位,他也如願當上了開普殖民地的總督,從1890-1896年這片涵蓋了當今南非大部分地區的廣袤土地都處在他的控制之下。

羅茲不但漠視非洲原住民的土地被大量竊據且力阻黑人參政,他甚至還將獲得投票權必須擁有的財產資格提高了兩倍。

經過對開普敦以北(今天的贊比亞和津巴布韋)的一連串入侵與佔領,羅茲成功鞏固了大英帝國對非洲南部絕大多數地區的控制,爾後這片土地又被稱為羅德西亞(Rhodesia)。

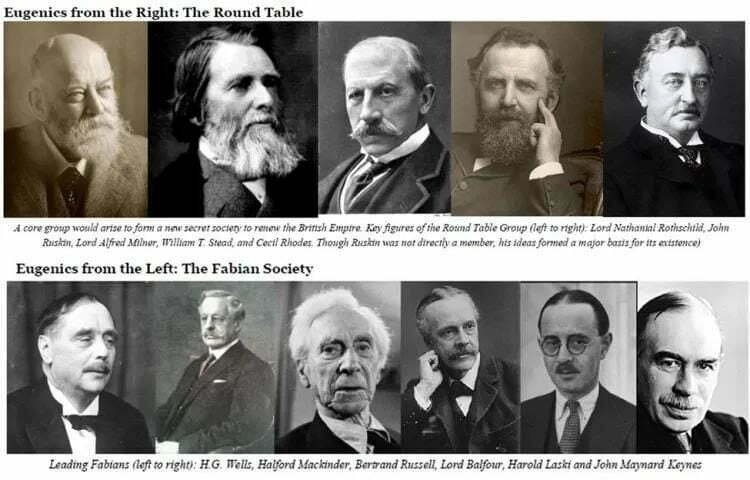

在與川斯瓦共和國(荷蘭定居者與祖魯人的聯盟)爆發第二次布爾人戰爭期間,羅茲這一夥反人類帝國總督們與赫伯特・基奇納勳爵(Herbert Kitchener)合作,曾有人以“米爾納幼稚園”(Milner’s Kindergarten)戲稱他們,為了打贏這場不對稱戰爭而採取了史無前例的種族滅絕手段。這些手段包括在供水系統中下毒,還有建造史上最早的集中營,讓四萬多無辜平民在營中被飢餓、疾病折磨至死。

在談到大量因為集中營死亡的兒童時,羅茲的好夥伴阿爾弗雷德・米爾納勳爵(Alfred Milner)評論說:“集中營的兒童死亡率仍高居不下。有理論認為,等到體弱的孩子都死得差不多了,死亡率就會開始下降,不過這尚未獲得證實...現在強壯的孩子也在死去,到了1903年的春天他們應該一個也活不了。”

事實證明,這些集中營的恐怖對川斯瓦士兵的士氣是毀滅性的,很快他們便徹底屈服於大英帝國在南非的統治。後來,這套方法也在二次大戰的時候被納粹照搬了過去。

羅茲早期的門生包括(僅舉幾例)阿爾弗雷德・米爾納勳爵、哈爾福德・麥金德爵士(Halford Mackinder)、喬治・帕金(George Parkin)、W.T・史特德(W.T. Stead)以及加拿大寡頭文森特・梅西(Vincent Massey)。他早期的支持者則包括英國知識分子界的知名人物,如艾伯特親王(Edward Albert)、納撒尼爾・羅斯柴爾德勳爵(Nathaniel Rothschild),他們一致認為現在急需制定一套新的戰略好阻止美國的制度與政策在全世界傳播,尤其是在林肯成功從內戰中戰勝南方之後。

風雨飄搖的帝國:19世紀末單極主義的崩潰

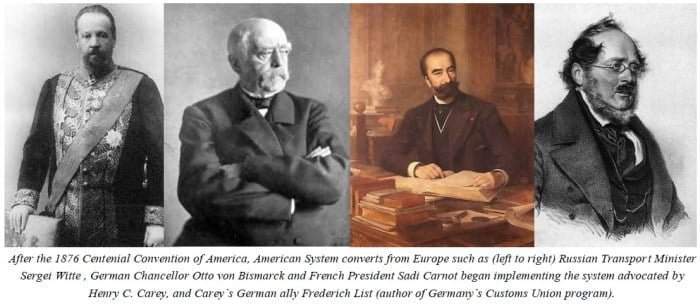

在19世紀的最後幾十年,已經有越來越多人開始意識到大英帝國所奠定的單極秩序正搖搖欲墜。從19世紀70年代開始,隨著各國競相效仿美國的漢密爾頓體系建立起各自的民族主義政治-經濟秩序,國際間似乎正在慢慢形成一種講求互惠雙贏的多極秩序。

在德國,由俾斯麥領導的關稅同盟說服了原本各自為政的日耳曼各邦國接受統一的關稅保護政策,以阻止外國的廉價商品傾銷,同時各個邦國也開始就互相自由貿易、生產信貸、鐵路建設、工業發展及其它勞動力問題展開了改革。這些改革的構思源自於頗富影響力的德國經濟學家弗里德里希・李斯特(Friedrich List),而他的靈感又是來自自己客居美國五年間的所見所聞。他也是最早提出“美國模式”這個概念的人之一。

在俄羅斯,財政部長謝爾蓋・維特(Sergei Witte)領導了一項改革,採取有利於本國農工業發展的貿易保護主義,同時在美國工程師團隊的協助下建設跨西伯利亞鐵路(由費城的鮑爾溫機車廠公司〔Baldwin Locomotives〕負責動工),試圖建立橫跨兩座大陸的鐵路網。維特有一群民族主義者盟友,這些人曾在南北戰爭期間與林肯一起合作阻止英國企圖肢解合眾國的陰謀。正是維特提出了出售阿拉斯加、建立橫跨白令海峽的鐵路與電報系統的主意,接著他還在俄羅斯發起了一項聲勢浩大的反腐行動。

同樣跟進實施保護主義、反腐行動與內部改革的還有法國的薩迪・卡諾(Sadi Carnot)和他的外交部長加布里埃爾・阿諾托(Gabriel Hanotaux),然後是日本,像伊拉斯謨・史密斯(Erasmus Peshine Smith)這樣的美國顧問正在幫助明治政府發展國家銀行和鐵路。

對英國的精英階層而言,最令人恐懼的莫過於這些變化並非只是在這些渴望擺脫英國在私人金融與海運方面的支配的國家孤立地發生——而是已經跨出了國界。俾斯麥的從柏林直通巴格達的鐵路計畫就是一個例子,還有穿越滿洲的中俄鐵路也是。

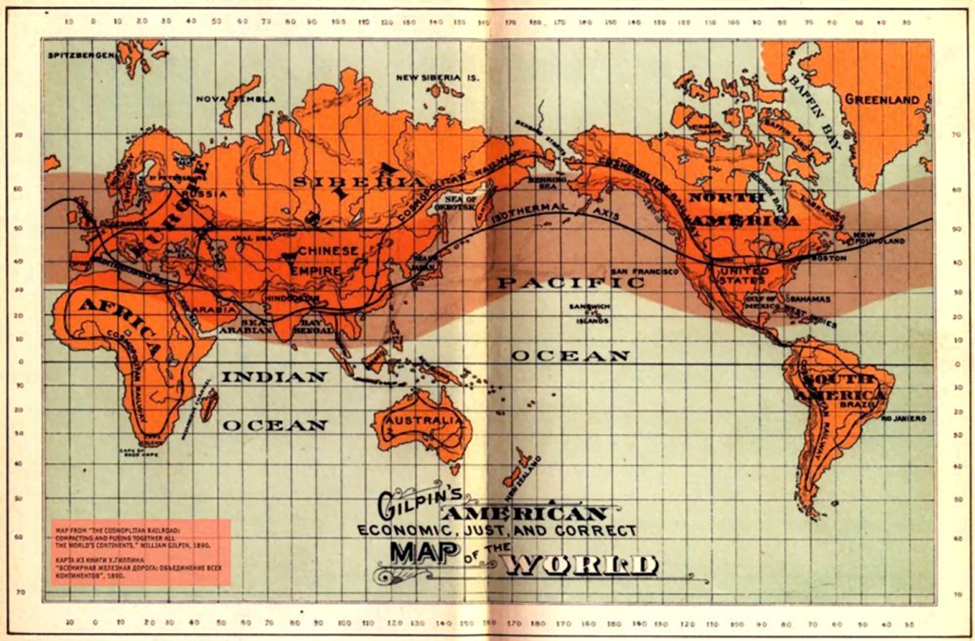

從1867年阿拉斯加被賣給美國的那一刻開始,大西洋兩岸的政治家與工程師便一直在討論建設一條穿越卑詩省、阿拉斯加和白令海峽進入歐亞大陸的跨大陸鐵路的可能性。這樣的討論一直持續到了1906年維特下台為止。如今只有林肯的盟友、前科羅拉多州州長威廉・吉爾平(William Gilpin)出版於1890年的《環球大鐵路》(Cosmopolitan Railway)還能提醒我們這個世界曾經可以變成什麼模樣。

在英國的統治階級中有很多虔誠的社會達爾文主義和優生學信奉者,他們絕不可能容忍這個以尊重國際法為基礎的互惠雙贏共同體繼續繁榮下去。吉爾平在1890年描述了他夢想中的新世界,他寫道:

“再沒有自相殘殺的武器,再沒有嗜血無情的殺戮,人類這個大家庭終於實現了基督教的教誨...工業的美德與力量取代了過去的一切。世界文明重新團聚;他們互相啟迪、彼此友愛,一起學著如何與自然、上帝重歸於好。整個世界不再是一座火藥庫,仗勢欺人與勾心鬥角的時代已成過去。就在這些偉大的發現與事件發生的同時,一個嶄新、宏偉的秩序在人間誕生了。”

——《環球大鐵路》p.213

那些崇尚馬爾薩斯、厭世主義的社會工程師們可不能接受這一套,唯有讓這個世界繼續保持分裂、無知、飢餓與戰爭才能確保他們的利益最大化。現在,是時候該來撥亂反正。

塞西爾・羅茲與一個新宗教的誕生

在整個20世紀,羅茲信託基金會(Rhodes House)的早期成員一直與總部位於倫敦的費邊社(Fabian Society)維持著十分緊密的關係,新的體制精英已逐漸滲透了整個社會。這種新型的帝國管理方法可以說與耶穌會在16世紀的歐洲施展的滲透行動有著異曲同工。

如果有人還搞不懂設立羅茲獎學金的目的究竟是什麼,他們只需要看看羅茲1877年的《信仰自白》(Confessions of Faith)和他的另外七份遺囑就知道了,羅茲在其中明白表示“劣等種族”應該接受盎格魯-撒克遜人的統治,甚至最後要奪回美國並建立一個新的大英帝國國教:

“我們要建立這樣一個社團,一個作為大英帝國延伸的教會,它的成員會遍佈帝國的每一寸疆土,他們全都效忠於同一個目標、同一個理想,我們需要讓這個社團的成員遍佈大學與校園,讓他們從年輕一代中挑選可造之材,也許每一千個人中挑一個,他要在各個方面都禁得起考驗,以確定他是否能堅忍不屈、辯才無礙、不拘小節,如果是的話,他就會被推舉並宣誓願意終生為自己的國家奉獻。如果他有什麼困難,社團都應該主動給予幫助,並把他送往任何帝國需要他的地方。”

在另一份遺囑中,羅茲更詳細地解釋了他想要創立這樣一個組織的原因:

“這個秘密社團的創立、擴大與發展最終都是為了拓展大英帝國在全球的統治。所有可以通過能源、勞動與企業開發來貢獻生產資源的土地都應該變成英國臣民的殖民地,然後繼續佔領整座非洲大陸、耶路撒冷、幼發拉底河谷、塞浦路斯和坎迪亞、整個南美洲、迄今還未被大不列顛納入囊中的太平洋島嶼、整個馬來半島、中國與日本,最後是美利堅合眾國也要回歸成為大英帝國神聖不可分割的一部分。”

在向他的學生W.T・史特德闡述自己的構想時,羅茲寫說:“請記住,在我與您討論的這些構思中最關鍵的乃是那個社團,基本上這是一個效仿耶穌會的組織。”

20世紀的悲劇

隨著時間的推移,最初從羅茲/米爾納的圓桌會議中誕生的秘密社團不只沒有消逝,反而成功在構成大英帝國的那些以盎格魯-撒克遜人為主體的國家站穩腳跟。隨著圓桌會議先後透過1911年與1916年的兩場篡政陰謀徹底控制了加拿大跟英國政府,它接著在1919年創立了皇家國際事務研究所。

1921年,外交關係協會作為這夥人在美國的分設機構成立了,它的成員基本上都是羅茲學者和費邊社成員,它的宗旨也從來沒有變過。

外交關係協會後來又催生了數十個極具影響力的子團體,它們每一個都與這個“中央司令部”有著互相交叉重疊的關係。當希拉里・柯林頓曾在2009年用“母艦”來形容外交關係協會,這真是再貼切不過。

儘管它正式的成立時間是1921年,但外交關係協會的構想實際上卻可以追溯到1919年5月30日在法國塞萊斯特酒店舉行的一次會議,皇家國際事務研究所也同樣是誕生在這場會議上。總共有五十位英美代表出席會議,包括圓桌會議的領導人萊昂內爾・柯蒂斯(Lionel Curtis)、尤斯蒂斯・珀西勳爵(Eustice Percy)、德裔美國金融家保羅・沃伯格(Paul Warburg)、威爾遜總統的顧問愛德華・豪斯(Edward M. House)。這些人中有許多人(如豪斯、沃伯格)也在1913年美國聯邦儲備銀行的誕生背後發揮了重要的作用,而且他們還為徹底顛覆俄羅斯的布爾什維克革命提供了關鍵的資金。

皇家國際事務研究所的官網是這麼描述那次創所大會:

“在塞萊斯特酒店,柯蒂斯首先發表了一段激勵人心的演說,他告訴在場的學者和官員,教育公眾理解國際問題好捍衛來之不易的和平,是縱橫政壇與學界的他們無法推辭的責任。在英美兩國的互相交流與羅茲獎學金等計畫的支持下,戰後的國際政治走向應該交由英國和美國來決定。”

接著是1928、1933、1934年,加拿大、澳洲、南非分部也先後成立。

雖然許多歷史學家認為外交關係協會是一個“道地的美國組織”,皇家國際事務研究所只是它早期的合作夥伴,但事實顯然並非如此。

哈佛大學的威廉・埃利奧特(William Yandell Elliot,他也是一位羅茲學者)門下有一位年輕的學子正是後來當上國務卿的亨利・基辛格,後者曾在1981年5月10日的皇家國際事務研究所會議上毫不避諱地說:

“英國人是如此古道熱腸,甚至連美國的國政都要插一手,其程度在主權國家之間堪稱前所未見...我還在白宮的時候,我常讓英國外交部比美國國務院知道得更多、插手得更多...且不是只有一兩次而已。”

毫不誇張地說,在冷戰那段烏雲密佈的年代發生的許多重要事件,都與這群羅茲學者脫不了關係。羅茲學者幾乎把持了美國和加拿大國務院、聯合國官僚機構及其它基金會的要職,他們的紀律、熱情與彼此配合的程度使任何現代帝國的公務員都無法比擬(註2)。

從艾斯科特・里德(Escott Reid)籌劃了整整兩年最終促成了北約這個反俄大聯盟、喬治・麥吉(George McGhee)開始推動杜魯門主義到迪安・魯斯克(Dean Rusk)在韓戰的背後下指導棋,還有美國對法國在越南的支持、後來主動介入越戰,到參議員威廉・傅爾布萊特(J. William Fulbright)對全球主義與歐盟的大力宣傳,在二戰後的所有這些壞主意背後,你幾乎總是能發現羅茲學者或“羅茲人”(Rhodie)的身影。

在他於1945年4月12日去世的兩年前,富蘭克林・羅斯福總統便已向他的兒子埃利奧特(Elliot)透露了他對外國勢力及其子弟兵已經滲透了國務院、開始把持美國外交政策的憂慮:

“你知道,國務院的人曾不止一次試圖對我有所隱瞞,拖延、阻撓本應呈報給我的消息,只因為那些職業外交官的看法跟我不一致。他們應該去為溫斯頓工作。事實上,在很多時候,他們確實是(為邱吉爾工作)。你瞧:他們這些人是真心相信,美國的外交政策就應該是先看看英國人怎麼做,然後照抄過去!以前曾有人告訴我...大概是六年前,叫我一定要好好清理國務院,因為它早就變成了英國外交部...”

當然,羅斯福對美中俄三國應該攜手合作,還要他想將自己的新政(New Deal)推廣到全世界的理念,對積極策劃冷戰以圖掌控戰後世界秩序的羅茲學者們來說是無法接受的。無論是羅斯福本人、他的盟友還是他的偉大計劃都不會被允許實現(註3)。

正如卡羅・奎格利教授(Carrol Quigley)在他死後才出版的《英美利益集團》(The Anglo-American Establishment)中指出,羅茲學者在20世紀已經成功滲透了常春藤盟校、各大媒體、私人企業、選民服務處以及公職體系,現在只剩下總統仍是一個還未攻克的獎盃...直到奎格利自己的一位從牛津學成歸來、並且很快將當上阿肯色州州長的學生改變了一切。

柯林頓打開閘門

隨著比爾・柯林頓成功在1992年入主白宮,史特羅布・塔爾伯特(Strobe Talbott,助理國務卿與蘇聯經濟改革〔Perestroika〕的設計師之一)、羅伯特・賴希(Robert Reich,勞工部長)、艾拉・馬格茲納(Ira Magaziner)、德里克・希勒(Derek Shearer,資深經濟顧問)、蘇珊・萊斯(Susan Rice,非洲事務助理國務卿)、凱文・瑟梅(Kevin Thurme,衛生及公共服務部長)、喬治・史蒂芬諾伯羅斯(George Stephanopoulos,通訊主任)、理查德・塞萊斯特(Richard Celeste,駐印度大使)以及其他數十位羅茲學者也不忘跟著雞犬升天。這些人佔盡了位高權重的官職,讓他們得以坐在特等席欣賞“歷史的終結”,正如新保守主義思想家法蘭西斯・福山(Francis Fukuyama)在蘇聯解體後所高歌的那樣。

雖說直到小布希時代仍有一些羅茲學者盤踞在華府,但還是到歐巴馬時代羅茲集團才真正重獲了可以發號施令的巨大影響力,使全球治理架構得以踩著利比亞、敘利亞和烏克蘭這些麻煩國家的屍體繼續前進。

川普的勝利打亂了本來要準備給希拉里・柯林頓的加冕典禮,但羅茲學者也不是省油的燈。直到2020年後,塔爾伯特和萊斯兩人才被曝光是通俄門的主事者。

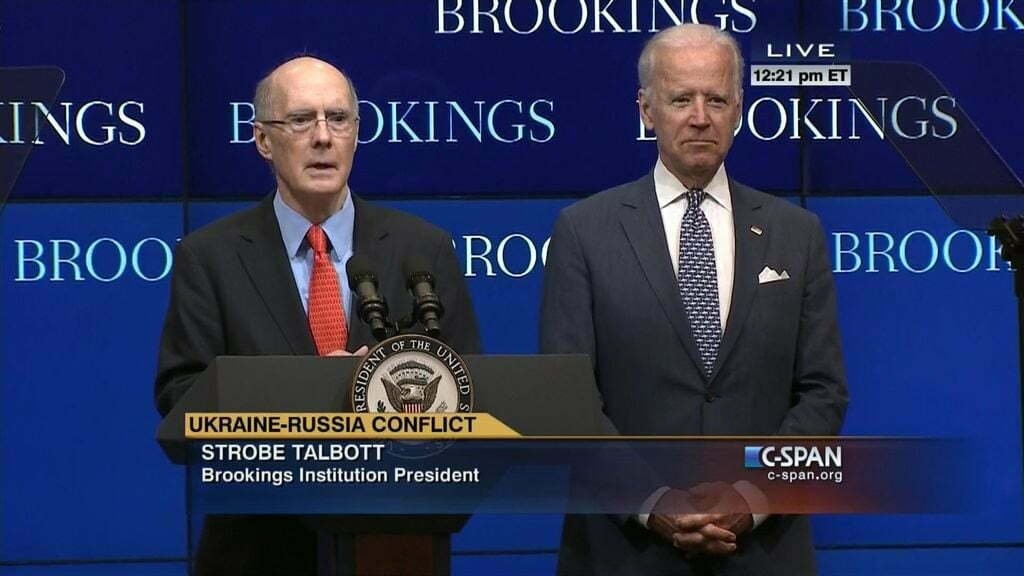

在2015-2017年擔任布魯金斯學會(Brookings)主席時,正是塔爾伯特在大選前幾個月私下接觸MI6的理查德・迪爾洛夫爵士(Richard Dearlove)和克里斯托弗・史蒂爾(Christopher Steele),然後編造並散播了所謂的“通俄檔案”。據信,萊斯也是2017年1月麥可・弗林(Michael Flynn)“認罪”的誘捕事件背後的主謀。

如果像有些評論家一樣只因為塔爾伯特的所作所為就斷定都是美國人自己在敗壞2016年的大選,那才是愚蠢至極。事實是,塔爾伯特的整個人生與世界觀都是被大英帝國的思想塑造的,這些思想已經深深烙印在像他一樣的大多數羅茲學者的腦海裡了。

如同傑里米・庫茲馬羅夫(Jeremy Kuzmarov)近日在《秘密行動雜誌》(Covert Action Magazine)上發表的文章所述,塔爾伯特跟他的牛津室友比爾・柯林頓很可能早在獲得他們的獎學金之前就已經被CIA吸收了。據庫茲馬羅夫指出,柯林頓還曾趁著前往莫斯科進行“考察”的機會,協助偷運出了赫魯雪夫的回憶錄。考量到柯林頓在這次行動中所扮演的角色,我們無疑會對後來將這本回憶錄翻譯成英文的人正是塔爾伯特這一點有全新的想法,顯然這一切都是英美情報部門試圖篡改蘇聯歷史的更大計畫的一部分。

也是在他就讀牛津的期間,年輕的塔爾伯特對實現一個後民族國家時代的世界秩序立下了近乎宗教般的承諾。

回到美國後,塔爾伯特當上了西方的輿論宣傳重鎮-《時代》雜誌的首席編輯。1992年7月20日,即將成為助理國務卿、告別現在這份工作的他發表了他的新世界秩序宣言《一個全球國家的誕生》(The Birth of a Global Nation),他在這篇文章中說道:

“所有國家都是特定社會條件下的產物...無論它們看似多麼永恆甚至神聖,但實際上它們都是人為且暫時的...或許主權國家其實不是一個好主意...在我們這個奇妙又恐怖的世紀中發生了這麼多,如今世界政府已不再只是遙不可及的夢想。”

在這篇1992年的宣言中,塔爾伯特形容北約是“有史以來最宏大、最持久、最成功的集體安全行動”,接著他也大肆吹捧了國際貨幣基金組織一番。塔爾伯特說:“自由世界建立了多邊金融機構,這些機構有賴於成員國願意在一定程度上放棄各自的主權。財政政策幾乎全由國際貨幣基金組織說了算,甚至包括各國政府應該對其公民課徵多少稅金。”

塔爾伯特料定布萊爾-切尼當初立下的“國家保護責任”協議很快就會被用來證明對科索沃、伊拉克、利比亞和敘利亞的“人道主義轟炸”是正當的,他還認為1991年的科威特入侵戰爭動搖了過去一直以來對於國家主權輪不到外人插手的認知。他說:“他國的內政在過去歷來是國際社會的禁區,但隨著‘人道主義援助’的概念愈發深植人心,如今這一點正在發生改變。”

在柯林頓的整個總統任內,塔爾伯特把握機會想將他的烏托邦理想從紙上談兵化為現實,他一邊與索羅斯的開放社會基金會(Open Society Foundations)密切合作,一邊監督20世紀90年代俄羅斯實行休克療法的進度。

萊斯與羅茲學者的捲土重來

在所有為拜登總統出謀劃策的頂尖羅茲學者中,蘇珊・萊斯毫無疑問是最重要的一位,她現在是執掌拜登的國內政策委員會的主任。

1990年,萊斯從牛津大學新學院取得了國際關係博士學位,然後又在1992年靠著她的論文《1979-80年大英國協下的辛巴威》(The Commonwealth Initiative in Zimbabwe 1979-80)獲得了皇家國際事務研究所頒發的年度獎項,以表彰這篇“英國國際研究領域最傑出的論文”。萊斯在論文中高度肯定了英國在與爭取獨立的辛巴威打了十三年仗之後,終於答應進行和平政權移交的決定。

1999年,萊斯在羅茲大樓(Rhodes House)發表的一次演講可謂是充滿了對牛津大學的溢美之詞:

“今晚能有這麼多朋友、貴人和老師願意賞臉光臨,實在是我的榮幸。對我來說,在這裡就像是回家一樣,當年我正是在這些高牆的後面完成了我對非洲的大部分研究,這都要多這所偉大的大學,多虧羅茲信託基金會的慷慨支持。”

值得一提的是,就在她發表這次演說不久前,萊斯才在1998年協助策劃了對一家蘇丹製藥廠的破壞行動,接著又以經濟制裁要脅南非放棄生產沒有專利且平價的愛滋病藥物,完全展現了她實際上的帝國主義心態。在擔任比爾・柯林頓的特別助理與國安會的非洲事務高級主任期間,萊斯監督了一項如今罪證確鑿的CIA黑幕行動,以為正在入侵剛果民主共和國、受烏干達和盧旺達兩國支持的叛軍提供援助。2009年9月,霍華德・弗蘭奇(Howard French)在一篇發表於《紐約書評》(New York Review of Books)的文章中詳細談到了萊斯在這場種族滅絕中所扮演的角色:

“穆塞維尼(烏干達)和卡加梅(盧旺達)兩人都同意,大湖地區最大的問題是種族衝突隨時可能死灰復燃,而他們只能先下手為強。我們要做的就是對此睜一隻眼閉一隻眼。”

僅僅因為萊斯要求美國“睜一隻眼閉一隻眼”,據聯合國官員估計,就有超過二十萬胡圖族難民在這些滅絕行動中喪生。

在國際刑事法院(ICC)等超國家組織的幫助下,萊西致力於分裂蘇丹,然後以國家保護責任(R2P)為由力促對阿拉伯和非洲世界進行軍事干預,ICC則對巴席爾總統發出了逮捕令。對於她的手腕,塞西爾・羅茲若地下有知一定會感到十分驕傲。

我們同樣不應該忘記,在穆巴拉克、格達費和巴席爾的聯手主導下,蘇丹、利比亞、埃及聯盟本來已經準備好要在國際貨幣基金組織/世界銀行之外另立一個以黃金為基礎的全新金融體系,好資助非洲的開發。假如這項計畫沒有因為利比亞慘遭北約毀滅、蘇丹的分裂以及埃及的政權更迭而付諸東流,這個世界本來應該會見證一個區域性的非洲國家聯盟崛起,它們將有機會能第一次擺脫英美國家的金融遊戲,把自己的命運掌握在自己手中。

遵循著羅茲要求極盡剝削殖民地人民的主張,今日的英美新殖民主義金融模式會替高利貸綁上許多附加條件和結構性調整要求,讓淪為刀俎的人民永遠無法受益或擺脫剝削他們的土地與勞動力的主人階級的經濟統治地位。

除了萊西之外,其他今天在拜登政府出任要職的羅茲學者還有國安顧問傑克・蘇利文(Jake Sullivan),他畢業於牛津大學抹大拉學院,且曾在2000年的時候在耶魯大學布魯金斯學會的全球化研究中心替塔爾伯特工作過。同一時間,萊斯也是布魯金斯學會的高級研究員,她接著在2009-2013年出任駐聯合國大使,之後又在2013-2017年回來擔任歐巴馬的國安顧問,至於蘇利文則在這時成為了拜登的重要顧問。

兩位失敗市長的故事:布塔朱吉與賈西迪

由於一連串令人尷尬的醜聞,羅德學者艾瑞克・賈西迪(Eric Garcetti,前洛杉磯市長)不得不從拜登的初期內閣捲鋪走人。但在沉寂了整整一年後,賈西迪終於在2021年7月再次復出,並被任命為美國駐印度大使。作為C40城市聯盟(C40 Cities,由全球九十七座主要城市組成)的主席與氣候變遷市長聯盟(Climate Mayors,代表四百位簽署《巴黎氣候協定》的美國市長)的聯合創始人,賈西迪可以說是綠色新政(Green New Deal)的忠實擁護者,而後者本身就是大重置的一部分。

賈西迪的行為已經說明得很清楚,他在印度最主要的任務就是要推廣“綠色城市”計畫,同時破壞俄羅斯與印度軍方的關係,以及印度的精英階層中煽動反華立場。

另一位羅茲學者且同樣曾當過市長的彼得・布塔朱吉顯然要比賈西迪好運得多,他現在坐上了美國交通部長的大位,儘管最初他也曾被推薦去擔任駐華大使。雖然保守派習慣指責布塔朱吉和民主黨人都是“邪惡中國”的提線木偶,不過布塔朱吉也曾在2020年5月直接回嗆表示:“北京現在看見了質疑美國的政策與民主自由本身的機會。他們巴不得川普再做四年。”

正如我曾在過去的其它文章中一再提到,索羅斯本人曾多次公開聲稱,他理想中的“開放社會”如今正面臨著兩大威脅:(1)習近平統治的中國(2)川普領導的美國,近日他甚至直接呼籲應該推翻習近平,好捍衛他所支持的這套現行全球秩序結構。

布魯斯・里德:政治精算師

另一位羅茲學者布魯斯・里德(Bruce Reed)是從1992年開始進入華府,那時他還是柯林頓-高爾的競選主任,後來又變成了柯林頓的國內政策委員會主任。此後,里德再次獲任命為拜登的首席經濟顧問,甚至他曾公開呼籲應該廢除《通訊規範法案》第230條好管控網路言論自由。

這項法條明確規定,網路網站的經營者不會因為別人發佈在他們網站上的內容而被起訴。如果它被廢除了,就意味著社交媒體上已日益緊縮的言論自由將變得更加岌岌可危。里德提出的理由是,俄羅斯和中國的網軍會利用第230條來進行資訊滲透並操縱西方的選舉。假如它在未來真的被廢除,Facebook及其它社交媒體為了避免被告上法庭,恐怕將被迫主動審查所有被認為屬於“非法”的思想犯罪。

里德在過去還與拜登一起起草了臭名昭彰的1994年犯罪法案,無數的輕罪罪犯因為這項法案被判處長期徒刑,從而為監獄提供了更多廉價勞動力。里德在歐巴馬執政期間是拜登的參謀長兼首席顧問。綽號“政治精算師”的他現在是白宮副參謀長。

埃里克・蘭德爾:羅茲學者、遺傳學家與科學沙皇

還有一位特別值得注意的羅茲學者是2021年6月2日-2022年2月28日美國科學政策的負責人,遺傳學家埃里克・蘭德爾(Eric Lander)。雖然他後來因為濫用職權欺凌數十名女下屬的醜聞曝光而引咎辭職,被他的同事法蘭西斯・柯林斯(Francis Collins)接替了職位,但縱觀蘭德的仕途可以發現,他從牛津畢業歸國之後就一直致力於資訊理論(又稱數學系統分析論)、生物學及遺傳學的研究。

經過在懷海德生物醫學研究所(Whitehead Institute)的平步青雲後,蘭德爾與遺傳學家大衛・巴爾的摩(David Baltimore)一起創立了博德研究所(Broad Institute),蘭德爾本人則在1995-2002年領導了人類基因組研究計畫。蘭德爾和巴爾的摩還一同監督了2015年的一場非常重要的“新時代生物醫學研究”研討會,被稱為CRISPR的全新基因修飾技術正是在這場會議上首次亮相。CRISPR是一種利用細菌的酶和RNA的技術,它們會被用來靶向DNA序列並誘發突變。如果用在好的地方,這項偉大的發明可以為人類消滅各種遺傳疾病,但要是它落入壞人之手,CRISPR能夠從根本上永久改變人類DNA的神奇能力卻也可能會被用來造成無法挽回的災禍。

在2015年12月的那場“具有里程碑意義”的人類基因編輯國際峰會上,會議主持大衛・巴爾的摩還的演講可謂是呼應了前英國優生學學會主席、後來成為聯合國教科文組織秘書長的朱利安・赫胥黎(Julian Huxley)令人毛骨悚然的思想:“長年來,曾經不可想像的事情已近在咫尺。如今我們正身處在人類歷史上一個新時代的風口浪尖。”(註4)

2021年1月,約翰・霍爾德倫(John Holdren)主動祝賀埃里克・蘭德爾被拜登任命為新任科學“沙皇”(白宮科技政策主任)——過去擔綱這個職位的正是霍爾倫德(註5)。透過這個職位,蘭德爾重啟了歐巴馬時代的每一項行為主義科學政策,這既是美國政府朝向專家統治化(technocratic)改革的一部分,也是在配合WEF的大重置議程。

若有人不瞭解的話,大重置(有時又被稱作“達沃斯議程”)是一項宣稱要利用全球暖化和新冠疫情作為催化劑來對人類文明進行全面重置(涵蓋政治、經濟、安全與文化領域)的計畫,它的最終目標是要實現前面塔爾伯特在1992年的那篇宣言中描述的後民族國家世界秩序。

隨著新冠疫情被變成動用緊急立法繞過FDA監管,以及將基因治療技術包裝成“疫苗”的藉口,一項前所未有的社會實驗已然悄悄展開。CRISPR技術現在更被形塑是戰勝新冠變種病毒的關鍵,直到本文撰寫的時候,已經有人開始討論要利用這項技術開發對治特定熱帶疾病的“疫苗”。如同調查記者惠特妮・韋伯(Whitney Webb)所指出,任何人都不應該忽視優生學運動與現代mRNA技術的興起,還有蓋茲基金會與牛津-AZ公司彼此背後淵源流長的聯繫。

布林肯、馬利和索羅斯

雖然拜登任命的國務卿安東尼・布林肯(Anthony Blinken)本人並不是羅茲學者,不過他卻是羅伯特・馬利(Robert Malley)的同窗舊友。馬利是一位羅茲學者,曾擔任歐巴馬的特助,並且還是國安會中的“中東問題專家”。2020年1月,馬利被拜登政府任命為駐伊朗大使。

馬利在過去就擔任過比爾・柯林頓的阿拉伯-以色列事務特助,並且他從踏入政壇的第一天起就與喬治・索羅斯結下了不解之緣。在2016-2021年,馬利是國際危機組織(ICG)的總裁兼CEO,這是一個由索羅斯和馬洛赫・布朗勳爵(Malloch Brown)創立於1994年的組織,它負責以國家保護責任(R2P)為幌子在全球推動人道主義戰爭。有了索羅斯、馬洛赫・布朗和馬利,我們應該不必對拜登現在的國家安全顧問傑克・蘇利文也是ICG的一員感到意外。

此外,布林肯的父親唐納・布林肯(Donald Blinken)當初也曾在1994-1998年的匈牙利為索羅斯立下汗馬功勞,他利用自己當時是美國大使的身份積極促進開放社會基金會的發展。後來布達佩斯的中歐大學(Central European University)感念他的功績還為他建立了“唐納與薇拉・布林肯的開放社會基金會紀念檔案”(Donald and Vera Blinken Open Society Archive)。這所受索羅斯資助的大學是在蘇聯解體後創立的,布林肯也對此貢獻了不少。

當奧班・維克多在2018年下令將這所受外國資助的大學逐出匈牙利時,他完全知道自己在做什麼。中歐大學的校長邁克爾・伊格納蒂耶夫(Michael Ignatieff)當時還驚呼說:“這是史無前例的情形。堂堂一家美國機構居然被趕出了一個北約盟國。”

伊格納蒂耶夫的序曲

值得注意的是,伊格納蒂耶夫本人是羅德學者、全球主義者喬治・伊格納蒂耶夫(George Ignatieff)的兒子與尼古拉・伊格納蒂耶夫(Nikolai Pavlovich Ignatiev,俄羅斯秘密警察-暗探局〔Okhrana〕的創始人)的曾孫,之後他的家族又因為在俄羅斯推翻沙皇革命期間出力不少而獲得了豐厚的回報。傑夫・史坦伯格(Jeff Steinberg)在他的文章《切尼復活了帕爾維斯瘋狂的永久戰爭論》(Cheney Revives Parvus’ Permanent War Madness)中花了一點篇幅講述了這段故事。

另外,邁克爾・伊格納蒂耶夫的曾祖父的母系祖先不是別人,正是喬治・帕金(George Parkin),1902-1922年羅茲信託基金會的第一位負責人,他在牛津的講課與著述激勵了塞西爾・羅茲和米爾納決心將他們的人生完全奉獻給帝國事業。邁克爾還是開放社會基金會的董事會成員,目前這個基金會的領導人是馬洛赫・布朗。

正如我在最近的一篇文章中所指出,這兩個傢伙不僅是2020年美國總統大選舞弊的核心人物,而且當初也正是他們一手創造了這個顏色革命百花齊放、促成無數政權更迭的時代,這樣的革命最初始於1986年菲律賓強人馬可仕的倒台,之後又在巴爾幹地區、格魯吉亞、烏克蘭、吉爾吉斯、白俄羅斯、摩爾多瓦、玻利維亞等國家輪番上演。

最後的思考

儘管羅茲信託基金會與近代世界歷史上的絕大部分事件都有密切的關聯,但這並不代表每一位羅茲學者都有罪,就像我們也不能說WEF的每個全球青年領袖都是壞人。

不可否認的是,有些羅茲學者的確擺脫了他們受到的洗腦,並且選擇了一條真正對人類有益的道路。例如,我認為沒有理由懷疑演員/歌手、羅茲學者克里斯・克里斯托弗森(Kris Kristofferson)曾做過任何壞事(除了他也許接過一些爛片)。同樣的,加拿大的約翰・特納(John Turner)在擔任總理期間也做過一些值得稱許的決定,他也因此激怒了許多那時正在積極籌劃《北美自由貿易協定》、《馬斯垂克條約》和歐盟的單極主義者。

重點是要記住,更長遠的歷史浪潮對今日世界的影響往往比歷史學家所願意承認的還要多。任何願意從人的意圖為出發點來進行歷史分析的人都會發現,幾百年前所發生的事件其實仍在深深影響著今日的一切。

為什麼會這樣?因為歷史是由人的想法塑造的。與真實世界相吻合的就是好的想法,與現實完全脫節的就是壞的想法。這是一場思想(以及關於思想的思想,就像柏拉圖的理型假說)之戰,一場揭示了歷史因果的戰役。理解了這一點,我們就可以更清楚看見某些人是如何利用他們的影響力來謀劃與塑造文化和政治機構,然後把他們的思想與組織綱領繼續代代相傳下去。有時,我們會發現這些力量似乎符合自然法則,但也有時會發現它們與自然法則完全背道而馳。

今天,以俄羅斯跟中國為首的多極聯盟與單極主義/後民族國家秩序之間的對立其實都可以追溯到更久遠以前的歷史因果。要想真正理解究竟是什麼意識形態正在把今日的世界推向新的鐵幕,還有為什麼會出現這些縱橫於國際間的第五縱隊,唯一的方法就是要認識到這一層更高的現實。

這個練習也許能讓你產生不同的思考,一開始或許會不太習慣,但就像從洞穴中出來的人終究會慢慢習慣太陽的耀眼光芒與外頭的世界一樣,認識真正的現實絕對要比沉迷於精英的木偶皮影戲要愉快得多。

____________________

Endnotes

[1] Klaus Schwab delivered the following remarks upon Strong’s 2015 death saying: “He [Strong] was my mentor since the creation of the Forum: a great friend; an indispensable advisor; and, for many years, a member of our Foundation Board. Without him, the Forum would not have achieved its present significance.” On year later, at a 2016 Davos meeting, Justin Trudeau went further in his eulogizing Strong saying: “Thank you Professor Schwab for your warm welcome, and for bringing this impressive group together. I’d like to take a moment just off the top to recognize a founder of the World Economic Forum and a great Canadian, Maurice Strong, who passed away just a couple of months ago.”

[2] In 1951, the Chicago Tribune published an incredible series of investigative reports by journalist William Fulton outlining the depth of penetration of UN, US State Department, Canadian, academic and private sector foundations (albeit with a mistaken conclusion that the controlling hand behind this conspiracy was “communist”)

[3] Some of FDR’s leading allies who shared in his vision for a multipolar age of global industrial cooperation and whose lives were either cut short or systematically slandered in the post war age include: Undersecretary of State Sumner Wells, Republican Party leader Wendell Wilkie, Harry Hopkins, former Vice President Henry Wallace and leader of the US delegation at Bretton Woods Harry Dexter White.

[4] The mandate for the new organization was set out clearly in Huxley’s 1946 UNESCO: Its Purpose and Its Philosophy: “At the moment, it is probable that the indirect effect of civilization is dysgenic instead of eugenic, and in any case it seems likely that the dead weight of genetic stupidity, physical weakness, mental instability and disease proneness, which already exist in the human species will prove too great a burden for real progress to be achieved. Thus even though it is quite true that any radical eugenic policy will be for many years politically and psychologically impossible, it will be important for UNESCO to see that the eugenic problem is examined with the greatest care and that the public mind is informed of the issues at stake so that much that is now unthinkable may at least become thinkable.”

[5] In the 1977 Ecoscience: Population, Resource and Environment co-written with his mentor Paul Ehrlich, John Holdren made his ideological allegiances crystal clear when he mused of the world government he wished be brought into being to solve overpopulation: “Perhaps those agencies, combined with UNEP and the United Nations population agencies, might eventually be developed into a Planetary Regime- sort of an international superagency for population, resources, and environment. Such a comprehensive Planetary Regime could control the development, administration, conservation, and distribution of all-natural resources, renewable or non-renewable, at least insofar as international implications exist. Thus, the Regime could have the power to control pollution not only in the atmosphere and oceans, but also in such freshwater bodies as rivers and lakes that cross international boundaries or that discharge into the oceans. The Regime might also be a logical central agency for regulating all international trade, perhaps including assistance from DCs to LDCs, and including all food on the international market. The Planetary Regime might be given responsibility for determining the optimum population for the world and for each region and for arbitrating various countries’ shares within their regional limits. Control of population size might remain the responsibility of each government, but the Regime would have some power to enforce the agreed limits.”

沒有留言:

張貼留言