By Dr. Joseph Mercola

____________________

現在,一些令人瞠目結舌的事情正在美國的醫院上演。全國到處都有新冠患者因為接受了不適當的治療而喪命,而他們在治療的過程中卻沒有任何發言權。他們實際上被剝奪了身為病患理應享有的權利。

他們被拒絕被提供抗生素和類固醇等最基本的藥物,甚至被剝奪了基礎的營養品和輸液,這相當於觸犯了《日內瓦公約》第五十三條(註1)和第一百一十八條(註2)關於戰爭罪的規定,它們明文規範你不能放任人們被活活餓死,且必須為囚俘提供基本的必需品。

相反的,新冠患者被迫過度接受了許多危險且無用的療法,例如瑞德西韋、麻醉劑和機械通氣治療,這樣的組合最後往往成了奪命的兇手。很多瞭解正確的早期治療重要性的醫生都對他們的親眼所見感到困惑和害怕,這絕不是危言聳聽。這一切真的超乎了人們的想像。

為了新冠補助金的醫療綁架事件?

其中最令人啞然的案例莫過於一個完全健康、只不過是碰上車禍的事主。在《Rumble》上與史圖爾・彼得斯(Stew Peters)的一次談話分享中,本傑明・戈德(Benjamin Gord)自述他在被救護人員注射了某種藥物後便不省人事,等到他醒來時,他已人在新冠加護病房。

他自己摘下呼吸器,畢竟他根本沒有因為車禍受傷。當他詢問為什麼自己要被插上機械通氣管時,醫護人員居然告訴他,他正在接受新冠病毒治療。即使在其它情況下,哪怕患者實際上是因為其它原因入院,他們也都會被強迫接受標準的新冠療程。這些病人不能離開,基本上就像囚犯一樣被關在醫院裡面。許多人甚至不被允許拒絕這些療程。

另一方面,他們還會被迫簽下拒絕急救同意書(DNR),即便他們根本不願同意。另外還有報導稱,新冠患者被注射了中樞神經系統呼吸抑制劑——即俗稱的“安樂死雞尾酒”,由嗎啡、芬太尼、咪達唑侖等各種鎮靜劑調製而成(註3)。

這種違背患者意願的醫療綁架與虐待行為已變得如此普遍,以至於人權律師托馬斯・蘭茲(Thomas Renz)得請託健康真相基金會(Truth for Health Foundation)專門成立一個被稱為新冠照護策略團隊(COVID Care Strategy Team)的醫療諮詢組織,好幫助許多家庭救出他們被囚禁在醫院的親人(註4)。

變相鼓勵殺害患者

人們當然應該納悶這些醫院的管理人員和醫生的倫理道德都丟哪去了,但對於為什麼會發生這種事情最明顯的答案之一顯然與醫院正在接受的大量獎勵補助有關,這才造成它們樂於讓新冠患者接受過度治療致死。用最簡單的方式來解釋,每位新冠患者基本上都代表了超過十萬美元的補助金。只要符合下列這些條件,醫院就可以領到補助(註5,6):

- 新冠檢測和診斷——醫院可以在治療新冠患者的標準費用基礎上額外獲得20%的“獎金”(註7)

- 接受“新冠患者”入院

- 使用瑞德西韋——美國政府會向使用瑞德西韋的醫院提供額外20%的補助(註8,9,10)。瑞德西韋最初是作為抗病毒研發,並在2014年伊波拉病毒爆發期間進行了試驗。結果十分令人失望。2020年初,瑞德西韋被批准進行新冠試驗(註11)。這些試驗結果同樣令人搖頭(註12,13,14),該藥物不僅對治療染疫無效,而且還有嚴重危及生命的副作用,包括腎衰竭和肝損傷(註15)。即使其具有明顯的危險且缺乏功效,FDA仍於2020年5月緊急批准使用瑞德西韋來對抗病毒(註16),並在同年10月給予全面批准(註17)。

- 使用機械通氣——根據臨床醫療系統(CMS)的吹哨人,機械通氣在短短九十六小時內已造成84.9%新冠患者死亡(註18),究其原因通常是因為氣壓傷害(高壓造成肺部損傷,註19)。

- 新冠死亡人數——CDC前主任羅伯特・雷德菲爾德(Robert Redfield)曾在2020年8月承認,不少醫院都為了領取補助而虛報新冠死亡人數(註20)。

根據蘭茲的說法,醫院僅僅只需要遵循使用瑞德西韋和機械通氣的規定,就至少可以利用每位“新冠患者”領取十萬美元。另一方面,拒絕遵循這些規定、堅持使用伊維菌素、抗生素和類固醇等藥物的醫院則會失去所有補助。

話雖如此,單單只是利益考量尚不足以解釋為什麼有些醫院不願提供最基本的營養品和輸液,使病人實際上是在折磨中——被慢慢餓死。這些案例都清楚說明了,這麼做背後絕對是有其考量。否則你為什麼連最基本的飲食、飲水都不願意提供給患者?

起初,這些針對新冠病毒的補助政策被認為是一種確保醫院不會因為疫情而陷入財務困難的方式,因為疫情阻礙了很多正常的醫療照護和手術進行,這麼一來醫院也就沒了收入(註21)。

可是,這樣的補助政策如今似乎反成了一種制度化的殺人機器,醫院的收入現在被與有多少被貼上新冠染疫標籤的患者在院內死亡掛鉤,無論是真是假。

新冠患者的過度用藥

類似的現象也發生在其它國家。據加拿大媒體報導,新冠患者經常被要求服用過量的藥物,這些藥物有鴉片類藥物、苯二氮卓類藥物和抗膽鹼能藥物,它們過量服用都有致命風險(註22)。

在英國,有養老院被指控濫用咪達唑侖導致新冠患者死亡,這是一種強效的鎮靜劑。僅僅2020年4月就有三萬八千三百五十二份咪達唑侖院外處方被開出,而以往五年來每個月的平均也不過才一萬五千份,更詳細的內容可以參考這部影片。

“咪達唑侖會抑制呼吸並加速死亡,它把臨終關懷變成了安樂死。”退休的神經學家帕特里克・普利西諾博士(Dr. Patrick Pullicino)告訴《線上郵報》(MailOnline,註23)說。

說到安樂死,紐西蘭政府在2021年底已允許醫生在評估新冠患者康復機會渺茫後,可以執行注射性“自願安樂死”(註24)。負責執行安樂死的醫生可以獲得政府每筆一千零八十七美元的補助(註25)。

致命的預防策略

誠如你所見,相比起挽救生命,人們似乎更關心如何最大限度地提升死亡人數。被吹捧為防重症、防染疫唯一良方的新冠疫苗當然也居功厥偉。然而,來自美國國防部的數據卻顯示,新冠疫苗正在造成前所未有的死傷。蘭茲從國防部的洩密人那裡獲得了國防醫學流行病數據庫(DMED)的數據,目前這些數據已在《蘭茲有話說》(Renz Law)網站上發佈(註26)。

數據顯示,與五年前的平均值相比,2021年國防部人員的流產率增加279%、乳腺癌增加487%、神經系統疾病增加1048%、男性不育症增加350%、女性不育症增加471%、卵巢功能障礙增加437%,而且還不止這些。蘭茲引述了美國參議員羅恩・約翰遜(Ron Johnson)在“新冠病毒:另一種觀點”(COVID-19: A Second Opinion)小組會議上的原話(註27):

“根據吹哨人的數據,這個DMED數據庫可以說是提供了我們一個對照組。這些軍事紀錄可以追溯到幾年前,它們詳細記錄了我們的士兵面臨的各種健康問題,像是癌症、流產、神經系統疾病。

這些是由三名軍醫提供的紀錄...它們顯示了美軍在2021年,也就是新冠疫苗上市的那一年的健康狀況變化圖。你們會看到結果非常令人擔憂。

從2016-2020年,各類健康問題的發生率基本沒有太大變化。但偏偏在2021年,隨著疫苗這個變量加入進來後,癌症、流產、不育等疾病的發病率通通激增了數百甚至數千個百分點。

讓我把話說明白。疫苗正在傷害甚至殺害我們的軍隊,以及那些對其‘安全有效’深信不移的人們。這些數據毫無疑問已證明了這一點。”

五角大樓的回應——越描越黑

面對這些被洩露的DMED數據,五角大樓最新的回應是數據庫發生了“故障”,所以蘭茲用作基準的五年數據本身並不準確。按照五角大樓的說法,2016-2020年的真實就診數據其實有很多被漏報,才導致2021年的數據看上去特別嚇人。

根據國防部特別工作組的公共事務官查理・迪茨少校(Maj. Charlie Dietz),DMED目前已暫時下線,“以瞭解和糾正造成數據瑕疵的根本原因”。一旦把所謂“漏報”的就診數據添加回來後,2021年的病傷報告量就比2020年要少了3%,是六年來最低的水平。據《事發焦點》(The Blaze)報導(註28):

“那些真實的數據一直以來被保存在哪裡、為什麼五年來它們都沒有被輸入系統、系統中到底收錄的是什麼數據,還有為什麼偏偏只有2021年的數據沒有少報,國防部仍然沒有回答這些疑問。

然而,軍方的公共衛生官員現在卻已經開始竄改2016-2020年的數據。據蘭茲和兩名吹哨人向筆者透露,上星期他們曾再次查閱數據庫,並且在絕大部分的ICD分類中,他們發現2016-2020年的數據竟然出現了指數級的‘回升’,如此一來2021年的數據就不會顯得格外惹人注意。

這一切都是在沒有任何透明度、沒有任何新聞稿、沒有任何事先聲明的情況下進行的,如此粗劣地行徑只會讓本來已無法取信於人的說辭變得更加難以令人信服。

除了相信五年來的每一份健康報告都不知道為什麼被錯誤的數據污染之外...我們現在甚至還要相信,就在蘭茲把事情曝光了之後,他們忽然間就把正確的數據給通通找了回來。五年來的錯誤就這樣全在一夜間被糾正了!”

無能、腐敗、兩者皆是——或者更糟?

令這整齣鬧劇更加站不住腳的是,CDC的免疫實踐諮詢委員會(ACIP)承認了他們其實從一開始就有在注意DMED的數據(註29)。

不管你打算怎麼辯,現在代誌真的大條了。假如國防部的DMED數據本來就亂報一通,那便證明它手下的人都在怠忽職守。假如ACIP一直以來都有在留心DMED的數據,並且在已出現如此明確的安全警訊的情況下仍繼續推動疫苗接種,那ACIP也是嚴重褻職——甚至更糟。

如果數據庫其實沒有問題,並且蘭茲最初獲得的數據是準確的,這似乎意味著國防部內部的人正在偽造數據以掩蓋新冠疫苗造成的傷害,犧牲我們的士兵來保護大型製藥公司的利益——如果這是真的,這樣的行徑與叛國又有何異。

正如新冠病毒早期治療基金會(COVID-19 Early Treatment Fund,註30)的創辦人史蒂夫・基爾希(Steve Kirsch)指出,國防部對其2021年病傷統計數據的異常所做出的解釋實在“漏洞百出”。首先,他們沒有解釋為什麼只有2016-2020年的數據有少報的情形,唯獨2021年的數據沒有問題。

其次,他們也沒有解釋他們是怎麼糾正2016-2020年的“漏報”問題。他們怎麼知道有多少漏報?他們為什麼不早點糾正它?再來,也許最重要的是:

“過去被漏報的剛好都是現在因為疫苗而導致比率上升的症狀;這絕對不可能是電腦故障的錯...他們的‘荒唐’解釋實在無法服眾,沒有人會相信的。”

輝瑞警告投資者可能的業務影響

與此同時,輝瑞似乎也早已做好了迎接壞消息的準備。在其第四季度的收益和風險報告書中(註31,32),輝瑞承認之後“可能會出現不利的新臨床前、臨床中或安全數據,以及對現有臨床前、臨床中或安全數據質量的進一步資訊,包括更詳細的審計或檢查”導致公司收益遭受影響。

輝瑞還表示,伴隨公眾信心而來的挑戰、對臨床數據完整性的質疑以及處方醫生和藥房的個人意見都會成為潛在的風險,甚至連新冠病毒可能“變得不再那麼嚴重或流行,甚至完全消失”也被認為是一大隱憂。

2021年的全因死亡率飆升

總之,對患者的疏忽、虐待、過度治療和新冠疫苗至今已經導致了大量的傷殘和死亡。2022年1月上旬,總公司位於印第安納波利斯的全國人壽保險公司OneAmerica才發表報告稱,截至2021年第三季度,美國的適齡工作者(十八至六十四歲)的死亡率比疫情前高出了40%——而且這些人都不是死於新冠病毒。

與此相比,2019-2020年的增幅約為15.4%。2021年12月,《財富》雜誌更報導這是近一百年來人壽保險理賠增幅最高的一年(註33)。套句俗話,好戲還在後頭呢。據OneAmerica公司的CEO斯科特・戴維森(Scott Davidson)表示(註34):

“我們現在看到的是我們從事這一行以來從未見過的死亡率——而且不是只有本公司。其它保險公司也有相同的發現。

我們在第三季度目睹的情形,並且一直持續到第四季度,死亡率都比疫情前高出了40%。為了讓各位明白問題有多嚴重,就算是依照三倍標準差或發生兩百年一遇的大災難理論上也只會使死亡率比疫情前增加10%。因此,40%是完全前所未有的結果。”

與此同時,OneAmerica也注意到殘疾理賠的比率上升了。起初上升的只有短期殘疾理賠,但現在絕大多數的理賠都是針對長期殘疾。該公司預估,光是這些理賠加起來就已經“超過一億美元”,這筆意外開支最終都會轉嫁到購買團體人壽險的雇主身上。

全世界的人壽保險業在2021年的前九個月付出了總計五十五億美元的理賠,恰逢新冠疫苗接種計畫最如火如荼的時候。即使在疫情最嚴重的2020年全年,理賠總額也只有三十五億美元(註35)。據《路透社》援引一位保險經紀人的說法,保險業對此完全措手不及,因爲大家原本都預期2021年的理賠應該會隨著大規模疫苗接種計畫而減少。《路透社》還提到(註36):

“荷蘭保險公司Aegon有三分之二的業務在美國,而美國的理賠支出從2020年的三千一百萬美元迅速在2021年暴增至一億一千一百萬美元。

美國保險公司MetLife和Prudential Financial同樣報告,與2020年及疫情前的年份相較,2021年的理賠確實不減反增。

現在Munich Re公司也提高了其對2021年新冠理賠的估計,從原本的四億歐元調升至六億歐元。”

立即主動治療新冠症狀

我們生活在一個令人心碎的時代——因為發生了太多不必要的痛苦、苦難和死亡。駭人的暴行在我們的醫院輪番上演,這一事實只會更令人搖頭嘆息。真的,現在絕不是去醫院的好時候,除非你的確有非去不可的理由。

不管是因為什麼原因,醫院現在都是你最應該避而遠之的地方。這不是危言聳聽,但你實在不能再指望醫院會像過去那樣提供你真正需要的照護,反而它們還可能會加速你上西天的腳步。

你最好的選擇就是自己做好準備。建立一個“新冠生存工具箱”,就像準備龍捲風或颱風緊急工具箱一樣,如此一來你就可以及時採取行動、在最初的症狀出現時趕緊進行治療。也許你感染的是普通的感冒或流感;也許你感染的是溫和的Omicron病毒,但由於它們很難明確辨別,所以最好的做法是一有感冒/流感的症狀出現就立刻開始治療,就像對待新冠病毒的早期症狀一樣。

而且,請記住,這個建議同樣適用於那些已經接種疫苗的人,因為你們還是有可能——甚至更可能染疫。目前已證明有效的早期治療方法包括:

- 新冠重症前線監護聯盟(FLCCC)的預防和早期居家治療方案。他們還提供了針對長期新冠綜合症的住院須知和抗疫指南。你可以在FLCCC的網站上查詢有哪些醫生願意開立伊維菌素及其它必要的藥物。

- AAPS治療指南

- 泰絲・勞里(Tess Lawrie)的世界衛生委員會治療建議

- 美國前線醫生

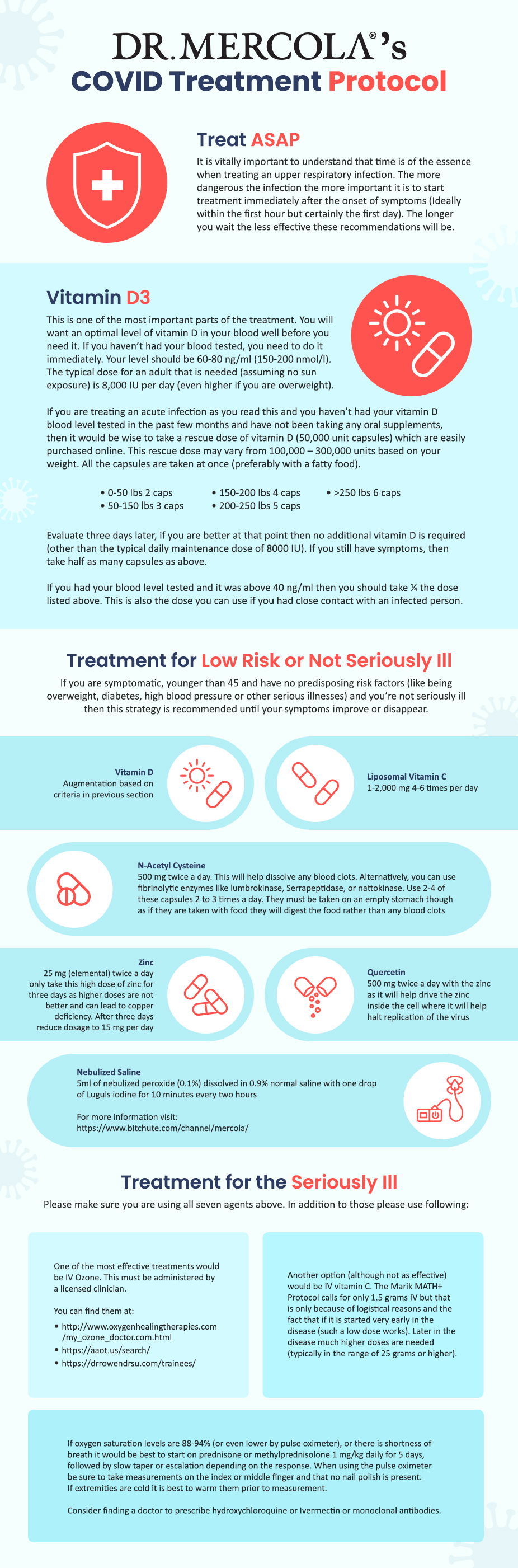

作為對以上這些方案的整理,我總結了以下我認為最簡單也最有效的一些療方:

____________________

- Sources and References

1 ICRC, Practice Relating to Rule 53

2 ICRC, Practice Relating to Rule 118

3 Daily Mail July 11, 2020

4 Brighteon Murdering COVID Patients in the Name of Treatment

5, 9 Citizens Journal December 20, 2021

6, 18 Brighteon.com, December 22, 2022

7, 8 JDsupra.com November 6, 2020

10 CMS, November 30, 2021, Section 2 coding

11 BMJ, 2020;371:m4457

12 New England Journal of Medicine, 2021;384:497

13 Scientific Freedom, June 1, 2020

14 The Lancet, 2020;395(10236):P1569

15 International Journal of Infectious Diseases, 2020; doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.093

16 FDA, May 1, 2020 17 FDA, October 22, 2020

19 Daily Mail April 27, 2020

20 Washington Examiner August 1, 2020

21 Tampa Bay Times April 22, 2020

22 ICI.radio-canada February 2, 2022

23 The Sun July 12, 2020

24 Anglican Mainstream December 27, 2021

25 Stuff.co.nz October 12, 2021

26 Renz-law.com

27 Renz-law.com DMED Data

28, 29 The Blaze February 2, 2022

30 Steve Kirsch Substack February 5, 2022

31 ZeroHedge February 9, 2022

32 Pfizer 4th Quarter and full-year 2021 earnings conference, February 8, 2022

33 Fortune December 9, 2021

34 The Center Square January 1, 2022

35, 36 Reuters January 13, 2022

沒有留言:

張貼留言