https://www.newdawnmagazine.com/articles/waking-up-is-hard-to-do-remembering-gurdjieff-ouspensky

BY GARY LACHMAN

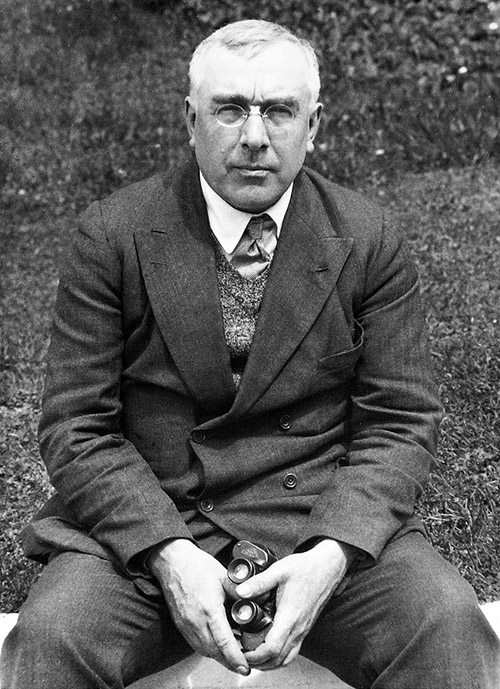

1915年春天,已經在俄羅斯的神智學圈子小有名氣的作家、記者彼得・鄔斯賓斯基(Peter Demianovich Ouspensky)在莫斯科舉辦了幾場演講,演講的內容都是他近來遠赴埃及、錫蘭和印度試圖“尋找奇蹟”一路以來的心路歷程。鄔斯賓斯基本人是一位知名的神秘學作家,他曾隻身前往東方“求學”,希望可以在那裡找到老師指點他“不同於我們所熟悉或仰賴的任何東西”的知識,也就是不同於西方現代科學的智慧(註1)。他相信唯有借助這種知識,才能夠擺脫現代生活所帶來的“矛盾迷宮”。鄔斯賓斯基堅信只要有了這樣的知識,常常被我們誤以為就是唯一實在的“虛幻的現實幻影”——即對金錢、名聲與權力的追求——就會立刻煙消雲散,取而代之的則是一個名為“奇蹟”的現實將被撥雲見日(註2)。

結果,鄔斯賓斯基在東方一無所獲。他遇見了許許多多有趣的人,也造訪過不計其數的聖地,最後卻不得不承認,奇蹟在他的眼裡反而越來越遙不可及。但是,奇蹟之所以叫奇蹟就妙在這裡。奇蹟其實早已恭候鄔斯賓斯基多時,如果他找不到的話,它還會主動找上門來。

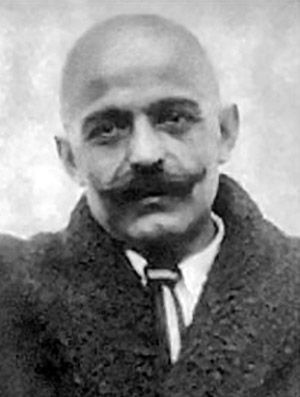

他絕不會想到原來奇蹟其實就近在咫尺。說得更確切點,奇蹟是出現在一天下午的莫斯科繁忙大街上的一間小咖啡廳裡,而且這個奇蹟有一個名字,叫做“G先生,一位高加索希臘人”,鄔斯賓斯基想起眼前的這個人似乎正是一齣奇怪的芭蕾舞劇《魔法師的鬥爭》(The Struggle of the Magicians)的編劇,他曾經在報紙上看過相關報導。他之所以同意前來見一見這人,純粹是因為G先生的一個學生曾參加他的講座,並且一直鼓勵他應該來見見G先生。鄔斯賓斯基最後實在是聽煩了,才終於點頭答應。當時他滿腦子都還是該去哪裡找到真正的大師,他仍沒有完全走出剛從東方回來時的幻滅情緒。同樣受到打擊的還有他對神智學及其它神秘學思想的熱誠,他深信這次見面十之八九只會繼續加劇已在他心裡萌芽的懷疑精神,但最後他從這位“G先生”身上學到的東西卻完全超出了他的預料。

鄔斯賓斯基口中的“G先生”就是詭祕的亞美尼亞神秘學導師喬治・葛吉夫(George Ivanovitch Gurdjieff)。這兩人後來攜手合作,向西方介紹了一套令人耳目一新、卻也頗為冷酷的自我成長學說,亦即鄔斯賓斯基後來所稱之為的“人類的進化可能性心理學”。今天,這套學說有一個更廣為人知的名字叫第四道(Fourth Way)——這表明它是一套不同於托缽僧、瑜珈士、僧侶的方法——或者,也有人更喜歡用另一個名字“下功夫”(the work)來稱呼它。在他有意邀請鄔斯賓斯基前來見ㄧ見自己之前,葛吉夫已經在莫斯科與一群學生共事了若干年,他想讓自己當蘇格拉底,然後讓鄔斯賓斯基當柏拉圖,也就是使他成為葛氏思想最好的闡釋和解說者。他也會推薦自己的學生去閱讀鄔斯賓斯基的書——其中最被大家津津樂道的自然是探討更高維度與神秘意識狀態的《第三工具》(Tertium Organum),正是這本書使他開始嶄露頭角——然後,葛吉夫就會派這些學生前去三番兩次邀請這位哲學家過來聊聊天。要是葛吉夫的學生當初沒能說服變得多疑的鄔斯賓斯基前來這間咖啡廳,那麼“下功夫”很可能真的會因為後來發生的歷史浩劫——第一次世界大戰、布爾什維克革命還有俄國內戰——而從此失傳,這就是鄔斯賓斯基邂逅奇蹟時的時代背景。

鄔斯賓斯基對葛吉夫留下了非常深刻的印象,他知道,他終於找到了自己在東方苦尋卻遲遲無果的老師。經過一番交流,他很快意識到葛吉夫就像他自己一樣精通宗教、靈性與神秘傳統,甚至連在旅行經驗上恐怕都遠勝自己——他去過不少鄔斯賓斯基只能奢望的地方——當然還不止如此。葛吉夫自己就是一個不可思議的奇人,這個“長著一臉東方面孔”的人“有著烏黑的鬍子和一雙銳利的目光”,最令鄔斯賓斯基感到不對勁的是,他似乎還刻意想要喬裝得像個窮光蛋。他的容貌使鄔斯賓斯基聯想起了“印度的酋長(raja)或阿拉伯的族長(sheik)”,他身上的黑色大衣和頭戴的圓頂硬禮貌跟他本人一點也不般配,當然很多會光顧這間店的小生意人的打扮也都是這副德性。但他的喬裝非常明顯,鄔斯賓斯基甚至感覺,儘管知道眼前的這位G先生是在刻意扮成這種形象,但自己還是要假裝像是什麼也沒發現,於是他只好繼續回到他們的談話,彷彿一切都很正常。這是鄔斯賓斯基第一次體會葛吉夫經常與他的學生一起表演的心理戲劇和“角色扮演”,而這也是後來壓垮塌他的最後一根稻草。

但那畢竟是後面的事。從那次見面直到1918年的夏天,就在俄羅斯正陷入一團混亂的同時,鄔斯賓斯基則開始接受葛吉夫的諄諄教誨,開始學習他的“體系”,他在自己的遺作《探索奇蹟》(In Search of the Miraculous)裡娓娓道來了這段過往。如果說葛吉夫本人的氣場與學識已夠令人折服,那麼他開始闡述的體系對鄔斯賓斯基帶來的震撼肯定更有過之而無不及。這套體系十分具有邏輯性、前後一致,而且注重經驗與觀察,這跟鄔斯賓斯基過去在其它許多神秘教義中所看見的那種自說自話的思維方式完全不同。事實上,這套體系幾乎是被專門設計來吸引擁有嚴肅的批判性思維的人,反而沒有太多浪漫色彩。不管這麼說到底正不正確,起碼鄔斯賓斯基對這一套非常信服。

教誨

所以,葛吉夫的教誨究竟是什麼?當鄔斯賓斯基談到他剛去過的像倫敦這些大城市都正在變得越來越機械化,連帶也讓人們開始越來越像是機器時,葛吉夫卻開口糾正了他。他說,那些人早就已經是機器了,這與他們是不是住在城市一點關係也沒有。“這一點你一定得明白,”葛吉夫語重心長地對鄔斯賓斯基說:“你看見的每一個人,你現在認識的每一個人,你將來認識的每一個人,全部都是機器,是一群不過是在外部的影響力作用下驅動起來的機器。”鄔斯賓斯基本來就對現代生活的日趨機械化感到憂心忡忡,但他認為仍然有某些重要的事物——比如思想、藝術、詩歌——可以抵抗這股浪潮。可是葛吉夫卻告訴他,他這種想法是大錯特錯。因為這些東西完全也能夠變得像機械一樣僵化規律。經過一番思想掙扎,本身也是一位作家與短篇故事創作者的鄔斯賓斯基——他的代表作有《伊凡・奧索金的奇異人生》(Strange Life of Ivan Osoki)和《與惡魔對談》(Talks With the Devil)——最後不得不承認,葛吉夫是對的。

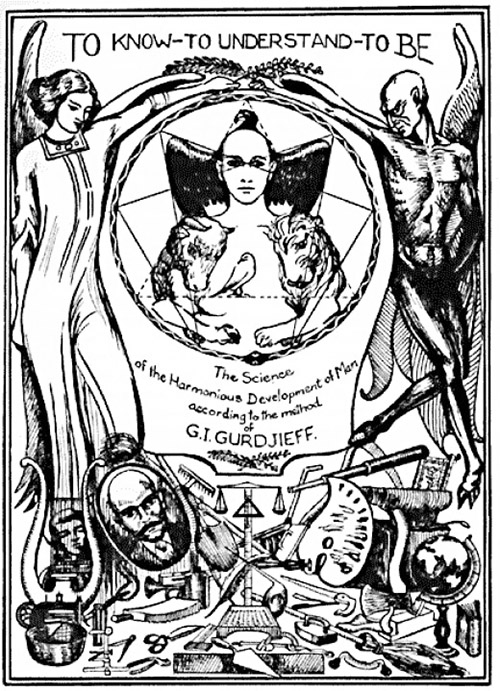

鄔斯賓斯基接下來就向葛吉夫拋出了一個最重要的問題,那就是有沒有可能停止成為一台機器?葛吉夫告訴他,當然有可能,但是那非常困難,需要許多的知識與努力。現在最大的問題是人們一直熟睡不醒。我們以為自己醒著,但其實這只不過是另一種沉睡;真正的清醒是一種截然不同的狀態。導致人們沉睡不醒的原因有很多。其中一個原因是人類的身上擁有幾個不同的心智或“中心”,它們每個都負責主導對應的行為和舉止。我們有知性、情感、運動還有本能的中心,然後還有兩個“更高的中心”,只是礙於機械化的緣故,我們與這兩個中心的連接幾乎已經切斷。如果這些中心全都能好好運作,那就萬事大吉,但現代人的問題是他們身上的中心已陷入迷途,要不是一個中心做著另一個中心的工作,就是一個中心搶了另一個中心的能量來完成自己的工作。要想實現覺醒,就必須讓每個中心各盡其職,使它們處在一種互相平衡的狀態。到那時,“更高的中心”就會與我們重新相連。葛吉夫所要教導的便是如何實現這樣的平衡,也就是實現“人類的和諧發展”。

實現覺醒的另一個阻礙是,雖然我們總是以為自己是一個“我”,亦即有一個穩定、可靠的自我(ego)在我們的身上,但事實上“我們是一個集體”,就像魔鬼在《馬可福音》5:9中對耶穌所說的那樣。我們不是一,而是多。我們身上的這個“我”是一個會隨著當下的心境而變來變去的存在。譬如我們決定好明天要早起;結果隔天鬧鐘一響,我們卻只是伸手把它關掉,然後繼續呼呼大睡。我們決定要開始節食;可是一到晚餐時間卻又立刻把剛剛的決心拋諸腦後。“我”之所以如此反覆無常,是因為一種被葛吉夫稱作“身份認同”的催眠效應一直在對我們施咒。當我們任由自己的“我性”(I-ness)被身邊的各種東西吞噬的時候,我們就喪失了身份,使得一個個各自獨立的“我”開始凝聚成一個“虛假人格”,這是我們在我們自己眼中的模樣,而且它會使我們看不見那些充斥在我們的生活周遭、但從旁人的角度來看卻十分明顯的矛盾。

人格——更不用說是虛假的人格——本身就是一個絆腳石。據葛吉夫說,我們實際上是由兩個部分構成,也就是他所說的“本質”與“人格”。本質就是我們的本性,是我們與生俱來、並且通過它獲得成長的東西。但是,圍繞在本質周圍堆疊起來的卻是我們的“人格”,這是我們在經由向他人學習或模仿後才得到的東西,也可以說是我們面向“生活”的那一張臉。問題在於,由於人格變得太過豐富,結果反而使本質變得模糊不清,就像一顆品質不佳的橘子空有厚厚的果皮,卻沒有多少果肉。葛吉夫體系的用意就是要打破、瓦解人格,並且通過這種磨難來使本質得已顯現。

記得自己

鄔斯賓斯基感到最有意思的是,葛吉夫還提到了奇怪的第三種意識狀態-“記得自己”(self-remembering)。原來我們平時的意識狀態可以分成四種狀態或水平,首先是我們每晚入睡時都會發生的沉睡狀態,然後就是我們通常所說的“清醒意識”,但這其實只是另一種沉睡。這是我們最常見的機械性意識狀態,可是我們卻誤以為這就是意識真正該有的模樣。真正的意識,即“自我意識”只有在進入第三種狀態的時候才會出現,這便是葛吉夫口中的“記得自己”。我們的注意力一般都是向外專注在外在的世界,這是因為我們習慣對外物產生“認同”,卻因此“忘記”了我們內在的世界。我們忘記了真正的“我”、真正的“你”——它才是真正有意識並且在感知這個世界的主體。就像奠定後來衍生出存在主義的哲學方法-現象學的埃德蒙・胡塞爾(Edmund Husserl)一樣,葛吉夫知道感知是一種充滿意向性(intentional)的行為,他也知道如果我們意向的越少,被動的越多,那麼我們的健忘就會越深。

記得自己意味著能夠同時意識到你自己的自我這位觀察者以及正在被你觀察的對象。從本質上來說,這可以說是對自身存在的一種深刻體認,因為這是在提醒你自己,“你”的存在就在此時此刻的當下。領悟了這一點將使我們脫胎換骨,從過去的文學作品中我們也可以發現很多類似的示例;普魯斯特的《追憶似水年華》中描述瑪德蓮蛋糕的情節就是一個再典型不過的例子,當然他可不會使用“記得自己”這種說法。從這個意義上來講,葛吉夫其實與存在主義哲學家馬丁・海德格(Martin Heidegger)有很多共通點,後者認為人最大的危機就是他所謂的“存在遺忘”(forgetfulness of being),意思是我們失去了對自身存在感的體認。有鑒於此,葛吉夫和海德格也都提出了相近的對症之道。只要能夠重新認識到我們自身的有限性——即人終有一死——我們就會從這種健忘或沉睡的狀態中幡然醒悟,這是海德格在他的《存在與時間》中提出的方法,葛吉夫顯然也在他深奧難懂的絕世傑作《魔鬼講給孫子的故事》(Beelzebub’s Tales to His Grandson)裡認同了這種思路。

在第四種存在狀態,即“客觀狀態”或稱“宇宙意識”中,我們將終於看見實相的真貌,而不再被自己的主觀視野所蒙蔽。只要掌握了這些概念,三的法則(Law of Three)、七的法則(Law of Seven)、葛吉夫對存在巨鏈(Great Chain of Being)和創造之光(Ray of Creation)的詮釋,還有其它各種艱澀難懂的說法頓時就會迎刃而解。但這些東西已遠遠超出了我們要討論的範圍,所以對目前的我們而言並不重要,除非我們能時時刻刻保持著“記得自己”的狀態,而不是任由它淪為曇花一現的閃光。

鄔斯賓斯基的突破

這些學說得已逐漸廣為流傳,絕非羅瑟米爾夫人(Lady Rothermere)的功勞莫屬,正是這位英國報業大亨的妻子出手搭救了以白軍派俄羅斯難民的身份被困在君士坦丁堡的鄔斯賓斯基,她幫他付清了所有前往倫敦需要的費用。《第三工具》的英譯本——連鄔斯賓斯基自己都不知道有這回事——當時已在美國和英國成為暢銷書;羅瑟米爾夫人就是這本書的忠實愛好者,而在她寄來的邀請信中還隨附著一張數字可觀的版稅支票。鄔斯賓斯基在1921年9月第一次走進羅瑟米爾夫人高檔的聖約翰伍德沙龍俱樂部,前來聽他演講的觀眾包括了T.S・艾略特、阿道斯・赫胥黎、阿爾傑農・布萊克伍德(Algernon Blackwood)、傑拉德・赫德(Gerald Heard)以及其他倫敦文學界的名人。他的聽眾還有《新時代》雜誌的編輯A.R・奧雷吉(A.R Orage)、哈雷街的名醫兼榮格在英國的大弟子莫里斯・尼科爾(Maurice Nicoll)。鄔斯賓斯基在演講的最後提起了他從G先生那裡學到的種種——這固然令在場的聽眾無不倍感驚訝,也難免令一些本來想要聽到更多與《第三工具》有關的內容的人感到失望——不過奧雷吉和尼科爾後來都成為了他的學生。

鄔斯賓斯基與奧雷吉的師生關係並沒有持續太久。葛吉夫本人在1922年2月親自抵達倫敦,一如既往,這位怪傑的出現立刻引起了人們的議論。鄔斯賓斯基憑著智慧與嚴肅使旁人悅服,但葛吉夫卻完全不同。曾經令鄔斯賓斯基拜倒在葛吉夫的魅力下的那股剛毅而純粹的氣場,現在也折服了鄔斯賓斯基的學生們。當葛吉夫宣布要在巴黎郊外的楓丹白露成立人類和諧發展研究所(Institute for the Harmonious Development of Man)時,有很多本來都還跟在鄔斯賓斯身邊的人——或許作為一位大師,他確實是不夠嗆——立刻都急著想要跨越英吉利海峽。《新時代》失去了一位編輯,榮格也失去了一位弟子,但是當奧雷吉一直留在葛吉夫身邊,直到他在1934年去世不久前才與前者分道揚鑣的同時,尼科爾則只跟著葛吉夫學習了一年,便回到倫敦與鄔斯賓斯基重新共事。

鄔斯賓斯基在那時已不再追隨葛吉夫,並且開始用自己的方式傳授這個體系,不過他始終都將葛吉夫的貢獻牢記在心,至少是把這些教誨帶來西方的貢獻。葛吉夫聲稱自己所擁有的知識都是當初向薩默姆格兄弟會(Sarmoung Brotherhood)拜師時所學,我們可以把這個兄弟會理解成是布拉瓦茨基夫人(Madame Blavatsky)口中的西藏大師的中亞版本,葛吉夫曾在《與奇人相遇》(Meetings with Remarkable Men)這本算得上是他最易讀的書中講述過那段歲月的點點滴滴。但是在其它時候,葛吉夫還是會常常說這是“他的”體系,所以目前尚不清楚他的原創究竟有多少,又有多少只是他在“傳播”那個他口中“人類的秘密兄弟會”教給他的教誨。無論如何,鄔斯賓斯基最後還是得出結論,儘管他同意這套體系確實提供了實現“清醒”的良方,但他實在感到自己再也無法與葛吉夫合作下去了。

兩位風格迥異的老師

在他們還在一起的那段時間裡,葛吉夫或多或少透過傳統的方式,比如講課,來闡述各種學說以及如何對抗“沉睡”的修行或方法。再加上鄔斯賓斯基作為一位作家與思想家的理智與嚴謹,這些都使得《探索奇蹟》至今仍然是對“下功夫”最好的介紹作品。但鄔斯賓斯基漸漸開始覺得,葛吉夫已經越來越偏離了這條路線,不再像最初他向其拜師學藝時那樣了。如前所說,葛吉夫開始越來越熱衷於心理戲劇或角色扮演,甚至是為了“下功夫”而提出了一種近乎“休克療法”的方法。這種方法要求“運動”,亦即要維持難以做到的姿勢和投入“神聖的舞蹈”,做這些都是為了要超越我們的機械性並且喚醒身上沉睡的那ㄧ部分。但要實現這些目的還需要葛吉夫所說的“超努力”(super-efforts),這意味著一個人得一再突破自己的侷限。當奧雷吉這位又矮又胖的重度煙癮者好不容易抵達楓丹白露,他等到的卻是一把鐵鍬,並且還被告知要用它來挖洞。他要一直挖到身體再也負荷不了、挖到他都已經因為痛苦而崩潰大哭為止。當他感覺到自己已經再也堅持不下去的時候,這時會有一股能量突然在他身上湧現;這就是他將突破他的機械性侷限的一刻。葛吉夫還很荒誕不經地宣稱他的研究所就連在其它城市也是大受歡迎,不過這幾乎不是真的。與鄔斯賓斯基這位更傳統嚴肅的哲學家相比,葛吉夫著實是一位不折不扣的“瘋狂大師”。更糟的是,研究所才落成一年,葛吉夫就在1924年趕走了大部分的學生,只留下少數一些人,並且表示要關閉研究所,同時他還斷絕了與鄔斯賓斯基的一切關係。

是什麼原因使得這對師生最終形同陌路仍是一個謎,雖然我曾嘗試在《尋找P.D・鄔斯賓斯基》(Search of P.D. Ouspensky)一書中回答這個堪稱是“下功夫”這套方法背後的思想史上最重要的謎團。當然最有可能的原因恐怕還是因為畢竟他們說到底根本是迥然不同的兩種人,而且無論他有多少缺點——我在書中對這一點也回避這一點——正如他的許多讀者都深知,鄔斯賓斯基依然是一位當之無愧的天才。不管葛吉夫作為一位老師有多麼出色,要讓像鄔斯賓斯基這樣的人乖乖當一輩子的學生終究是不可能的。怪的是,他後來仍繼續教授這套體系——而且他還將自己對時間這個概念的理解融入進裡面,最終奠定了他的巨著《宇宙新論》(A New Model of the Universe)——與此同時他也越來越對自己從前的老師產生疑慮,因為有傳言說葛吉夫與一些學生有著不正當的親密關係。最初鄔斯賓斯基還把它們當作是八卦消息;可是後來連他也漸漸開始這些懷疑流言蜚語的真實性。因為他比誰都清楚,葛吉夫確實不是一位天使。甚至有些認識他的人會毫不猶豫地用魔鬼來形容他。無論如何,鄔斯賓斯基試圖告誡人們要保持警覺,而他自己已經受夠了。

第二次世界大戰期間,鄔斯賓斯基繼續在倫敦、紐約還有新澤西教授這套體系,二十五年來持續不懈。就在他去世前幾個月的1947年在倫敦舉辦的一次演講上,鄔斯賓斯基突然一反常態,告訴在場的聽眾必須學會自己思考,而且是要從頭開始思考。這件事可以說是“下功夫”的思想史上最令人難以理解的奧祕之一,有人認為這是一個終於意識到自己一直以來原來錯得有多離譜的男人最後的自白,也有人說這其實也是“下功夫”的一種策略,它是要通過“震撼”來激勵人們醒來。總之我們永遠也無法弄清問題的答案了。葛吉夫曾在20世紀30年代到紐約待過一段時間,但即使在他的研究所關門大吉以後,巴黎仍是他載歌載舞最主要的舞台。他一直都住在勒納德街上的一間小公寓,就算是在納粹佔領期間,他也常常召來一群學生共度長達數小時的豐盛晚餐,他會在這時讓他們暢飲伏特加,教導他們如何突破自己的人格、進而挖掘他們的本質。最後,他在1949年正式與世長辭。

這兩個人之間的差別十分明顯。鄔斯賓斯基提出的方法適合任何有意願與決心的人學習,而不用計較一個人天生的稟賦或能力有多少,就像任何人也都可以學習胡塞爾的現象學,只要他們擁有恆心與毅力。但是,從來沒有人能夠做到像葛吉夫那樣的程度,哪怕他曾經讓鄔斯賓斯基佩服得五體投地,我們可以說鄔斯賓斯基長於知識思辨,葛吉夫則擅於言傳身教。當然,這並不是說葛吉夫就完全沒有知識思辨了。

總而言之,我們實在很幸運,有像鄔斯賓斯基這樣的人努力地想要用活靈活現又引人入勝的方式來闡述他從葛吉夫那裡的所學,這是他留給我們的一份重要遺產。葛吉夫本人也許難以理解,但透過他和鄔斯賓斯基的不懈努力,我們仍可以為自己做些什麼。

____________________

Footnotes

1. P. D. Ouspensky, In Search of the Miraculous, Harcourt Brace and Co. 1949, 3

2. Ibid.

加里・拉赫曼(Gary Lachman)曾經是搖滾樂團金髮女郎(Blondie)的創團 成 員之一,現在則是全職作家,著有十餘本書。他探討的主題包括意識的演化、 西方神秘傳統、文學、自殺以及大眾文化史。詳見他的網站:www.garylachman.co.uk.。

沒有留言:

張貼留言