“因為他將自己的權柄給了獸,也拜獸,說:誰能比這獸,誰能與他交戰呢?”

——《啟示錄》13:4

“在盲人的國中,獨眼也能稱王。”

——H.G・威爾斯(H.G. Wells)

“如今這個世道的政策與政治,就是把人當棋子看待。人變得比以往任何時候都還要更像輪子上的齒輪,人人都像被綁了繩子的木偶,而這卻成了他們口中最進步的時代。”

——魯道夫・史代納(Rudolf Steiner)

__________

A.〈蜘蛛〉

https://thefreedomarticles.com/covid-vax-creatures-live-self-aware-critters-found-microscope/

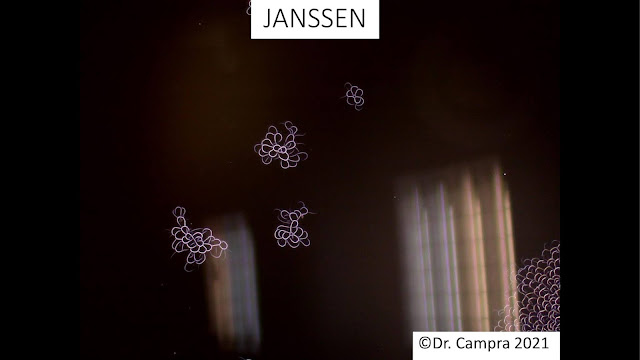

凱莉・瑪吉博士(Carrie Madej)去年透過顯微鏡發現了存在於新冠疫苗中的水凝膠(hydrogel,一種生物傳感器)成分。如今,她繼續研究了莫德納和嬌生生產的疫苗,結果同樣有非常令人震驚的發現。她在接受史圖・彼得斯(Stew Peters)採訪的時候表示,她看見了某種似乎能夠自行移動的蜘蛛狀生物。這些存在於新冠疫苗成分中的生物甚至可以在玻璃片中抬頭!此外,瑪吉還在疫苗的成分中發現了某種類似微型電腦系統的結構,這不禁令人聯想起莫德納公司曾經吹噓說,他們的mRNA疫苗可以稱得上是一種“操作系統”和“生命軟體”。

“它們看起來像是人為合成的東西。然後裡面還有一種十分詭異的小傢伙,或者該說是有機體,它可以從身上伸出觸手,被放到玻璃片上後還能繼續活動...它彷彿具有自我意識,就像能夠在太空中生長或移動一樣...這東西看起來簡直就是擁有自我意識。它似乎知道有人正在觀察它。

...它一會閃爍藍色、一會閃爍黃色,一會又閃爍紫色...這說明它ㄧ定是對什麼產生了反應。我跟一些納米技術工程師和基因工程師交談過,他們告訴我,這應該是(來自顯微鏡)的白光照射造成的,超導體材料會對白光產生反應...正如電子元件可以在白光的照射下變得可見,所以這證明了他們正在把某種操作系統施打進人體裡面。我們在莫德納和嬌生的疫苗中一再有同樣的發現,所有這一切最後都指向了一個非常令人不寒而慄的結論,那就是,我們可能正在見證一個超人類主義時代的到來...”

a. https://thefreedomarticles.com/hydrogel-biosensor-darpa-gates-implantable-nanotech-covid-vaccine/

受美國國防部的DARPA、蓋茲&梅琳達基金會資助的矽谷公司Profusa已經研發出了一種納米水凝膠,可以被注射到皮膚底下。這種生物傳感器可以跟網絡互相連結(以及監測你的呼氧含量、葡萄糖含量、心率、呼吸頻率、體溫)並且將你的身體資訊傳送給政府當局。這款生物傳感器有望將在2021年1月獲得FDA批准,與新冠疫苗被推出的時間大致相同。

Profusa在其官網上指出:“這款生物傳感器並不是外掛在身體上,而是完全植入在人體組織中工作——其中沒有任何金屬或電子設備,所以不會受到人體組織排斥...每個生物傳感器都比一粒米還要小,是長只有五毫米、寬半毫米的柔性纖維。”

b. https://forbiddenknowledgetv.net/dr-carrie-madej-covid-shots-dna-and-transhumanism/

輝瑞和莫德納還在疫苗中插入了一種人工核苷酸-Pseudouridylyl,簡稱‘Psi’,這是完全前所未有的東西。“沒人知道這會帶來什麼後果...它甚至可以變成某種電腦病毒程式...他們說它可以抑制我們的免疫系統,好讓疫苗順利發揮效用..抑制我們的免疫系統?問題是要抑制多久?我們需要免疫系統來保護我們免於癌症、感染、毒素和各種疾病傷害...”凱莉・瑪吉博士說。

__________

B.〈卵〉

https://thefreedomarticles.com/covid-vaccine-life-form-aluminum-carbon-pfizer-comirnaty-shot/

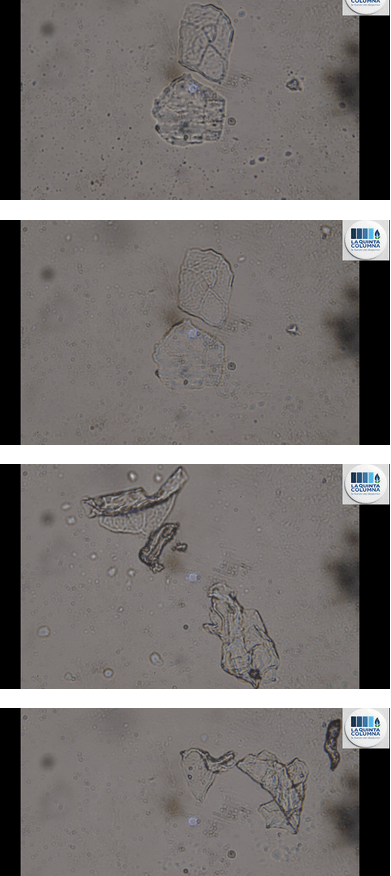

波蘭醫生弗蘭克・扎蘭夫斯基(Franc Zalewski)在輝瑞的疫苗中發現了一種具有觸手的合成生物,其頭長二十五微米,腿長二點五毫米,比例大概為1:125。

“它似乎有一顆頭跟三條腿...這是一種生命形式,可以在四天內迅速生長/發育...這會是植物?還是灰塵?...就像松果的種子只有落入肥沃的土壤中後才會開始生長,那‘東西’似乎沒有在移動。它好像還處於休眠狀態...我只希望它永遠也不要醒來。”

扎蘭夫斯基認為,疫苗中的石墨烯成分可以成為那“東西”的食物,因為疫苗中還含有疑似是那“東西”的卵,而它們會在石墨烯的促進下孵化。

a. https://www.bitchute.com/video/46WS1068DIAT/

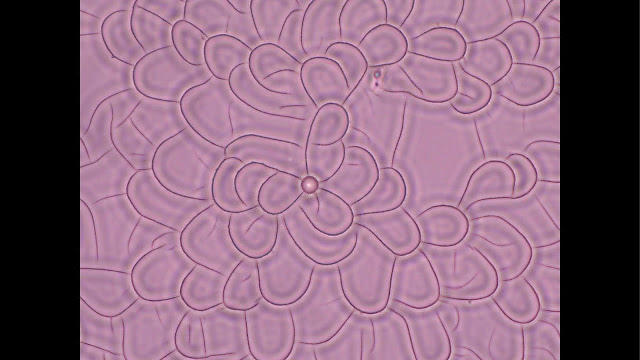

另一個對輝瑞疫苗的研究發現,疫苗中的大量或白或黑的斑點會慢慢互相連接,形成線條狀的結構,也就是說,它們具有自組裝(Self-assembly)的特性。

b. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24852899/

2014年一項的研究確認氧化石墨烯(GO)可以透過自組裝形成各種不同形態的納米結構(例如薄膜、水凝膠、顆粒、空心球、袋狀顆粒,等等)。

c. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/01/lifestyle/1519926207_342577.html

作為人類史上最堅固、最輕便的材料之一,激光刺激石墨烯(LIG)還有一項新用途是可以被添加進食物,比如麵包、土豆中,然後給我們吃下肚。這項技術據說是為了更好地瞭解食物從農場運輸到進入我們的消化系統這些過程中的具體變化。

d. https://www.orwell.city/2021/07/physiological-saline-containing-graphene.html

早在2012年,就已經出現了在生理食鹽水溶液中添加氧化石墨烯的專利。這意味著近十年來人們很可能都已在不知不覺間陷入了慢性中毒。

e. https://gizadeathstar.com/2021/08/graphene-oxide-trauma-mice-cats-and-booster-shots/

勞拉・巴萊里尼教授(Laura Ballerini)解釋說,將氧化石墨烯注射入老鼠大腦的特定區域後,牠的行為會產生改變,變得就像從來沒有聞過貓的氣味一樣,換句話說石墨烯抑制了老鼠大腦中(過往因為怕貓產生)的恐懼突觸,氧化石墨烯掐斷了會造成焦慮的相關神經元訊號。

沒有恐懼、沒有焦慮、毫無反應,這樣的老鼠就算在貓面前也不會跑。

__________

C.〈石墨烯〉

https://thefreedomarticles.com/covid-vax-ingredients-exposed-graphene-nano-metals-parasites/

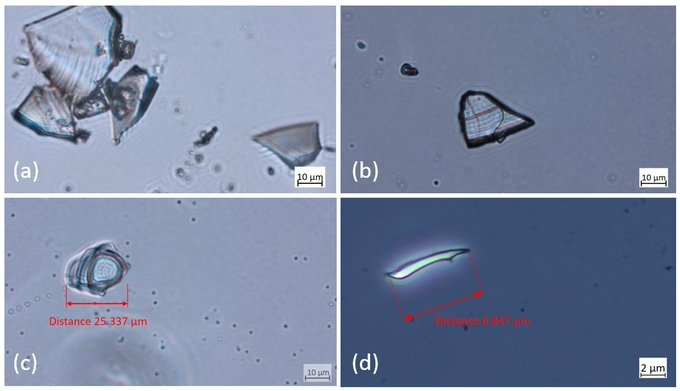

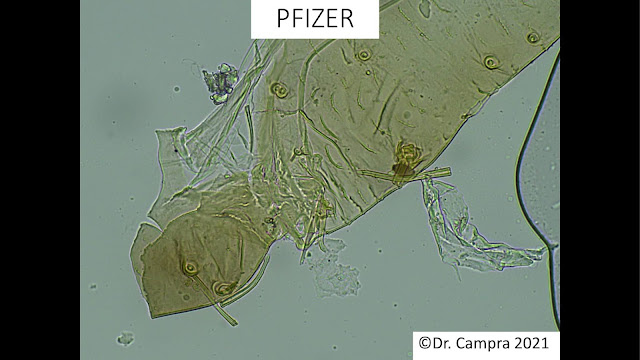

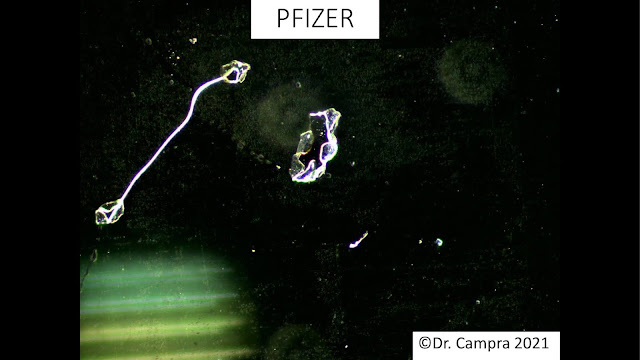

羅伯特・楊博士(Dr. Robert O. Young)和他的團隊利用顯微鏡對輝瑞、莫德納、AZ、嬌生四種疫苗進行了分析,結果在其中發現了氧化石墨烯、納米金屬(通常是輕金屬和重金屬的結合,比如鋁、鈦、釩、鉻、鐵、鎳、銅,也有鉍、碳、鈉、氮)、聚乙二醇(PEG)甚至是(在輝瑞疫苗中發現了)類似寄生蟲的不明物質。

“(這四種新冠疫苗)根本不應該被稱之為疫苗,而應該叫做納米藥物基因療法。‘疫苗’這種講法很可能只是為了獲得緊急授權批准,而刻意玩弄的一種官僚主義詐術,這樣它就可以規避任何新藥理應接受的正常監督,更何況這還是歷史上前所未有的新型納米技術。

所有這些所謂的‘疫苗’都已經被註冊專利,因此它們的實際內容是保密的,就連買家也無從得知它們的成分中到底有什麼,當然,用的還都是納稅人的錢去買。可是,消費者(納稅人)卻完全不知道他們到底把什麼東西打進了自己的身體裡面。”

楊博士所使用的儀器包括:

・光學顯微鏡(Optical Microscopy)

・亮視野顯微鏡(Bright–Field Microscopy)

・pH值對比顯微鏡(pHase Contrast Microscopy)

・暗視野顯微鏡(Dark–Field Microscopy)

・紫外光與螢光顯微鏡(UV absorbance/Fluorescence Spectroscopy)

・掃描電子顯微鏡(Scanning Electron Microscopy)

・穿透式電子顯微鏡(Transmission Electron Microscopy)

・能量色散顯微鏡(Energy Dispersive Spectroscopy)

・X光繞射儀(X–ray Diffractometer)

・核磁共振掃描儀(Nuclear Magnetic Resonance instruments)

疫苗中的石墨烯

疫苗中的寄生蟲

a. https://www.orwell.city/2021/07/graphene-and-blood-tests.html?m=1

輝瑞、AZ、莫德納的疫苗瓶都被發現有氧化石墨烯成分,並且會通過接種進入人體血液,而石墨烯不僅會產生磁性,還會在血液中製造凝血因子,進而導致血栓。

b. https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html

何塞・塞維利亞諾博士(Dr. José Luis Sevillano):

“從我們看到有無數人在接種疫苗後產生磁吸現象的那一刻開始,就足以說明根本沒有所謂病毒這回事。我們不應該再繼續談論病毒或疫苗,我們完全搞錯對象了,如果我們連基礎都沒搞對,就更不可能談論任何科學...石墨烯具有一種有趣的特性,那就是在熱作用下,它會開始產生磁性。這就是為什麼當它們還被裝在疫苗瓶裡的時候什麼事也沒有,但一進入人體就會產生磁性。

隨著5G技術的全面部署,我們很可能還會再迎來一場更加嚴重的大流行病。”

馬丁・蒙特維德博士(Dr. Martín Monteverde):

“現在已經證實,莫德納、輝瑞和AZ的疫苗中都含有氧化石墨烯納米微粒,而且(經過光譜分析、濾液純化後顯示)它們在疫苗中佔據的比例高達99.5%。”

c. https://www.orwell.city/2021/07/UV-fluorescence-test.html

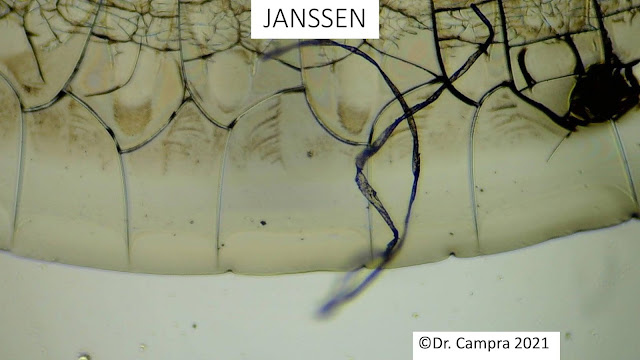

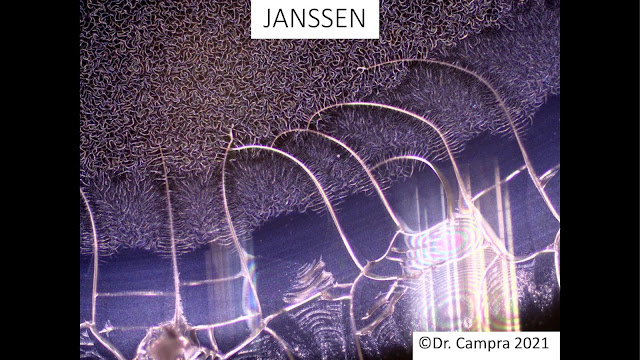

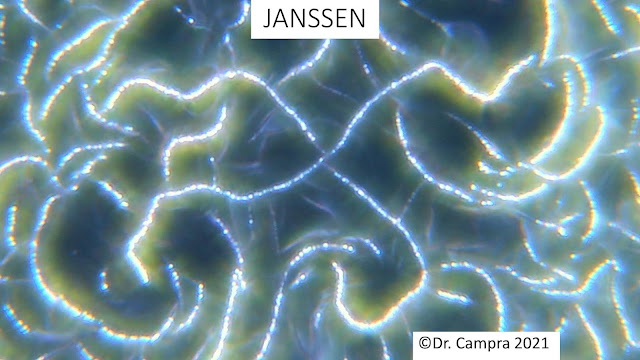

巴勃羅・坎普拉教授(Pablo Campra)透過光學與電子顯微鏡進行分析,同樣證實疫苗瓶含有石墨烯。

d. https://www.orwell.city/2021/07/brain-tsunami.html

生物統計學家里卡多・德爾加多(Ricardo Delgado):

“事實上,他們早已開始通過空氣散播石墨烯,這就是俗稱的化學凝結尾(chemtrail)...但他們真正的目標是我們的大腦...氧化石墨烯納米微粒一旦進入神經元,就可以變成納米生物傳感器。它具有兩種基本功能:其ㄧ,監測神經電子訊號反應,也就是釋放我們的衝動和思想的電子訊號。其二,反過來說,它也可以被用於影響人的行為、情緒和感覺。

總之,這場疫情大流行的背後其實有三條線正在齊頭並進——其ㄧ是(伊隆・馬斯克的)四萬五千顆衛星覆蓋全地球的網絡,其二是地上本來就已經遍佈的密集網絡,其三就是這二者之間的介面,亦即那些(現在進入人體的)氧化石墨烯微粒。

好消息是,人體中的穀胱甘肽會慢慢排除這種物質,也許這就是為什麼他們現在不斷呼籲我們,每三、四個月就要再打一劑疫苗。”

d.1 https://www.orwell.city/2021/07/NAC-glutathione.html

“如果石墨烯在人體中變得多過穀胱甘肽,就會引發免疫系統崩潰...那氧化石墨烯要如何才能超過穀胱甘肽呢?答案是通過電子頻率刺激...只要按下啟動5G的小按鈕,這就是為什麼他們總能預知下一波疫情什麼時候會來,然後Delta、Lambda,更多新的變種便繼續層出不窮。

請記住,從六十五歲開始,人體內的穀胱甘肽含量就會持續下降。那麼新冠病毒高風險族群是哪些人呢?不就是老年人嗎?

奇怪的是,WHO最近開始敦促FDA禁止已經在市場上販售五十七年的乙酰半胱氨酸,理由是乙醇可能會令疫苗失去效用。這也是為什麼有人會說在接種疫苗前後最好滴酒不沾,因為酒精中的乙醇會沖掉mRNA的脂囊,這樣氧化石墨烯就會被完全曝露在外,直接受到人體中的嗜中性球(一種白血球)的攻擊。

然後我們也被告知不要曬太陽,因為那也會降低疫苗的效力。這其實是因為陽光會帶來維生素D,而維生素D也與穀胱甘肽的產生有關。還有不要吃海鮮...當然海鮮也可以增加穀胱甘肽。我們甚至又被告知不應該進行屍檢,但義大利的帕斯夸爾・巴科博士(Dr. Pasquale Bacco)正是因為做了屍檢才能夠挽救後面無數人的命,他發現很多人真正的死因其實是血栓...現在我們已經不能再信任任何權威機構了,這就是為什麼我們堅持要對疫苗進行分析。”

邁克爾・喬蘇多夫斯基教授(Michel Chossudovsky)和里卡多・德爾加多博士談論石墨烯危害

e. https://www.rt.com/news/533369-okinawa-moderna-vaccination-suspended-contaminants-japan/

據《RT》 報導,2021年8月,日本也在一批莫德納疫苗中發現了不明黑色和粉紅色物質。

f. https://www.bitchute.com/video/38ZBZzkjn3Rr/

製藥研究員珍妮・盧比(Jane Ruby)證實疫苗瓶中充滿氧化石墨烯

g. https://rumble.com/vk7lap-andreas-kalckers-team-confirms-evidence-of-graphene-oxide-in-vaccines.html

生物物理學專家安德烈亞斯・卡爾克(Andreas Kalcker)也用電子顯微鏡獲得了相同的結論

h. https://www.bitchute.com/video/fKhHMog6v77q/

遺傳學家亞歷山德拉・考德(Alexandra Henrion Caude)堅持莫德納、輝瑞、BNT這些公司的“疫苗”根本不是疫苗,而是一種基因治療技術。

__________

D.〈金屬污染〉

https://thefreedomarticles.com/covid-vax-contents-2-more-docs-reveal-creepy-microscopy-images/

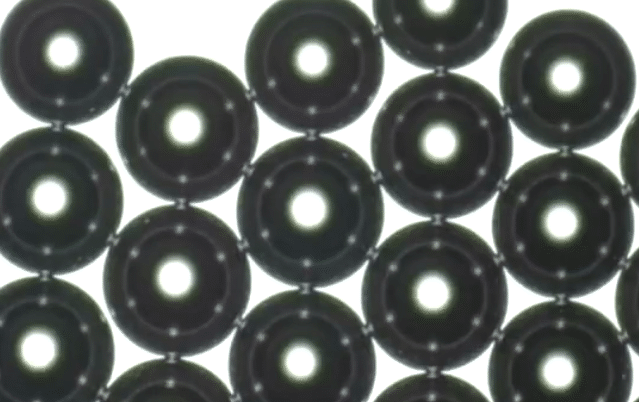

南非醫生贊德勒・博塔(Zandre Botha)也在接受史圖・彼得斯的採訪中指出,她在嬌生的疫苗中看見了她從事十五年血液分析以來從未見過的東西,包括出現了紅血球堆疊效應(rouleaux,這一點羅伯特・楊博士也證實了)與不明黑色物質,她在疫苗瓶和血液中都發現了這種物質,以及可能是由金屬構成、互相連接在一起的深色或黑色對稱圓圈結構,這種結構看起來具有自組裝性。

超人類主義的時代不是快來,而是已經來了。

顯微鏡下新冠疫苗接種者的血液,顯示出變形的紅血球與不明黑色物質。

深色或黑色對稱圓圈結構的合成圖像

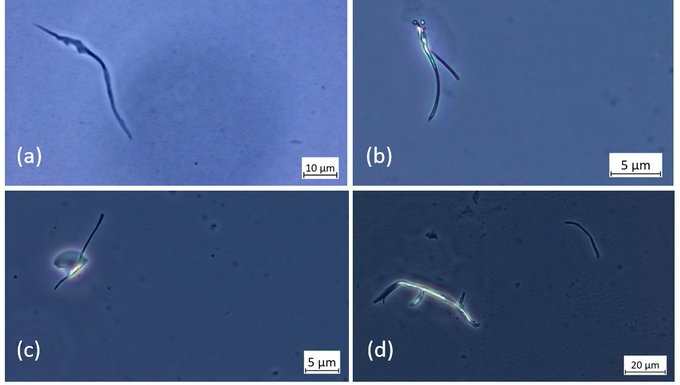

還有一位化名約翰・B博士(Dr John B.)的科學家在他的Twitter上公開了他對輝瑞疫苗的分析結果。

奇怪的纖維結構,直徑都只有納米等級。

也有圓環狀纖維

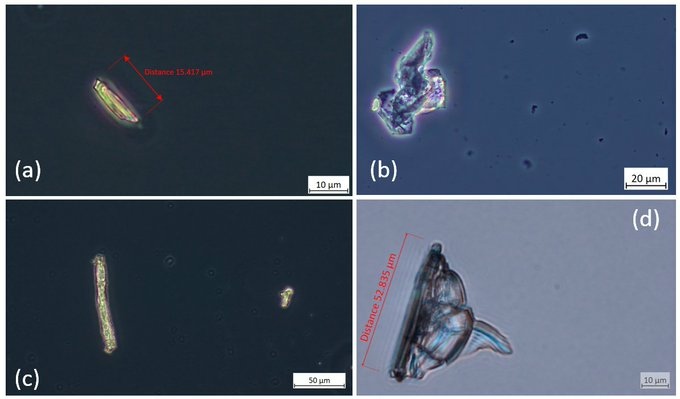

更大、形狀更豐富也更能折射光的微粒

a. https://www.mdpi.com/1424-8220/8/5/2932/htm

2008年的論文《醫療預防納米機器人的硬體架構》(Nanorobot Hardware Architecture for Medical Defense)詳細敘述了包括納米機器人等納米技術可以如何被用於“醫療預防”和“流行病控制”等不同用途。

大腦神經科學公司(Inbrain)致力於研發世界上第一套石墨烯智慧神經電子系統,現已在與德國製藥公司-默克合作研究針對慢性疾病的石墨烯生物電子迷走神經療法。

“生物電子設備可以直接接觸神經系統,紀錄神經訊號與其它生理數據,這將能幫助我們更好地瞭解病情,並且針對每一位患者設計最合適的治療方案。”默克集團的生物電子學創新中心負責人羅伯特・法拉辛(Robert Spoelgen)說。

c. https://www.orwell.city/2021/06/graphene-astrazeneca.html

由歐盟主導、產學結合的石墨烯旗艦計畫(Graphene Flagship)號稱要“確保歐洲能在即將來臨的科技革命中貢獻一份力,並且將石墨烯從實驗室的創新化為實際的商業應用。”該計畫的高層管理中,有好幾人同時也是AZ的高管。

d. https://www.youtube.com/watch?v=lCAtb9lulew

智利總統塞巴斯蒂安・皮涅拉(Sebastián Piñera)介紹5G技術的應用:

“將來的機器不但可以閱讀我們的思想,甚至還可以為我們植入思想、植入感覺。”

__________

E.〈口罩污染〉

https://thefreedomarticles.com/strange-alive-worm-like-mask-fibers-found-in-covid-face-masks/

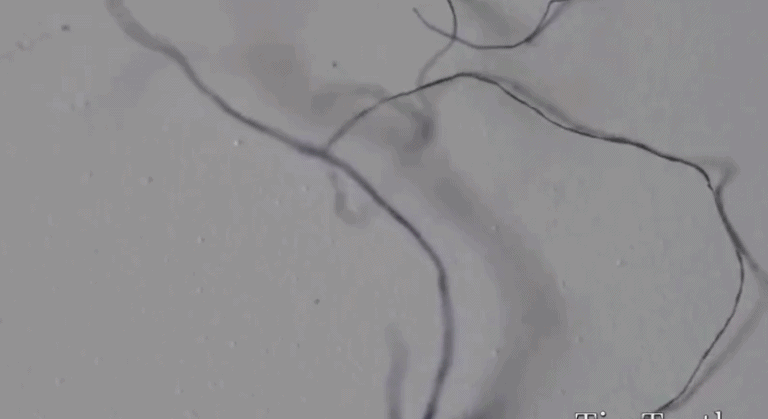

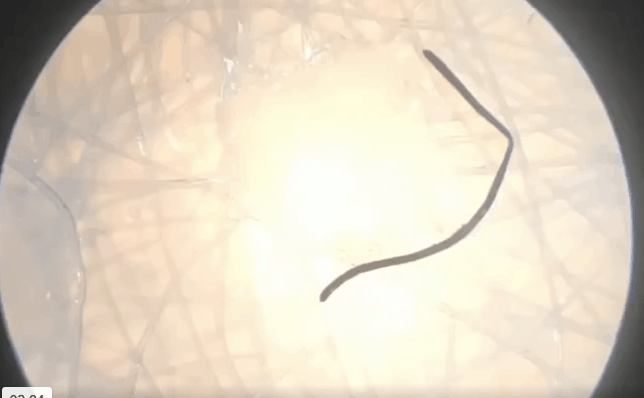

一般口罩中發現的奇怪纖維狀物體:

雖然這些纖維看上去與從莫吉隆斯症(Morgellons)患者身上發現的不明物質類似,不過仍有一種理論認為這些纖維是納米碳管(CNT),2015年一項針對巴黎兒童進行的呼吸道研究已經發現,由於空氣污染、汽車廢棄物污染等各種因素,幾乎每一位受試者的肺部中都可以發現納米碳管。當然,也有說法認為純粹只是靜電作用導致口罩中的合成纖維變形、易位。

莫吉隆斯症患者身上的不明纖維

“我們實際上正在通過嘴巴和鼻子吸入一大堆危險的廢棄物,”邁克爾・布朗加特教授(Michael Braungart)解釋說,他對外科口罩進行了一些研究,結果發現了不少化學物質,例如已知可以致癌的苯胺、甲醛以及熒光增白劑。

“老實說,我真沒想到會在外科口罩上發現全氟化碳(PFC)...讓臉部、鼻子、粘膜或眼睛沾上PFC可不是一件好事。”迪特・塞德拉克博士(Dr. Dieter Sedlak)表示說。

b. https://www.orwell.city/2021/06/pfizer-vaccination-vial-analysis.html

里卡多・德爾加多博士:

“如果你想知道你的口罩是否含有石墨烯,把它浸泡在熱水裡然後進行磁鐵實驗,如果出現磁性吸附,就說明它含有石墨烯成分。

有人可能會想問,為什麼要把石墨烯添加到口罩裡?為什麼現在石墨烯變得無所不在?這遠不止是口罩而已,比如由納米技術公司Nanografi提供的鼻咽拭子中也被發現含有石墨烯。

...除了光學和電子顯微鏡之外,我們還用了核磁共振跟光譜檢測技術,結果全部相同:我們發現了相同的波長,這是最明確的證據,證明我們看到的東西是石墨烯。

他們還在積極研發其它形式的疫苗,也就是要用氣霧劑的形式來散播石墨烯。當然,氣溶膠確實是更適合石墨烯傳播的材料。如果你不信的話,聽聽土耳其的這位部長是怎麼說的吧。

...介紹這款疫苗的人是土耳其的工業和技術部長,不是衛生部長,而是工業和技術部長,他說Nanografi公司的一組科學家正在研發鼻噴式疫苗,這是一家專門研究石墨烯、納米技術的公司。”

2017年,義大利的一項研究《最新疫苗品質調查:微粒污染與納米污染》(New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination)在過往的四十三種疫苗中發現了一連串令人吃驚的納米污染物,涵蓋鉛、鎘、鈰、鐵、鈦、鎳、鋯、鉿、鍶、鎢、金、銀、鉑、銻、鉍和鋁。論文認為,這些污染應該是無意的,可能是疫苗的生產過程中哪裡有疏漏。

d. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.00022/full

2019年的論文《納米微粒呼吸道病毒疫苗》(Nanoparticle-Based Vaccines Against Respiratory Viruses):“奠基於納米微粒技術的新一代疫苗已展現出彌補傳統疫苗侷限的巨大潛力,納米微粒無論在尺寸、形狀、功能還是特性上都可以精心設計,從而產生最持久的免疫力。”

e. https://www.nature.com/articles/s41565-020-0737-y

2020年的新進展《新冠疫苗研發與納米材料的前景》(COVID-19 vaccine development and a potential nanomaterial path forward)...blablabla。

f. https://www.morgellons.org/chemtrails-morgellons-worse-thought/

化學凝結尾與莫吉隆斯症:一切比你想像得還糟

莫吉隆斯患者身上的纖維

g. https://wickedtruths.org/en/microscopic-black-worms-found-in-masks-and-swabs-all-around-the-world/

從口罩和鼻咽拭子中發現的更多蠕蟲,這些疑似是人為合成的蠕蟲會對熱和水做出反應,並且對氧化氫的反應特別激烈。可以在影片中看到這些蠕蟲是如何在吸收了水分後開始移動。

h. https://wickedtruths.org/en/swab-science-invasion-destruction/

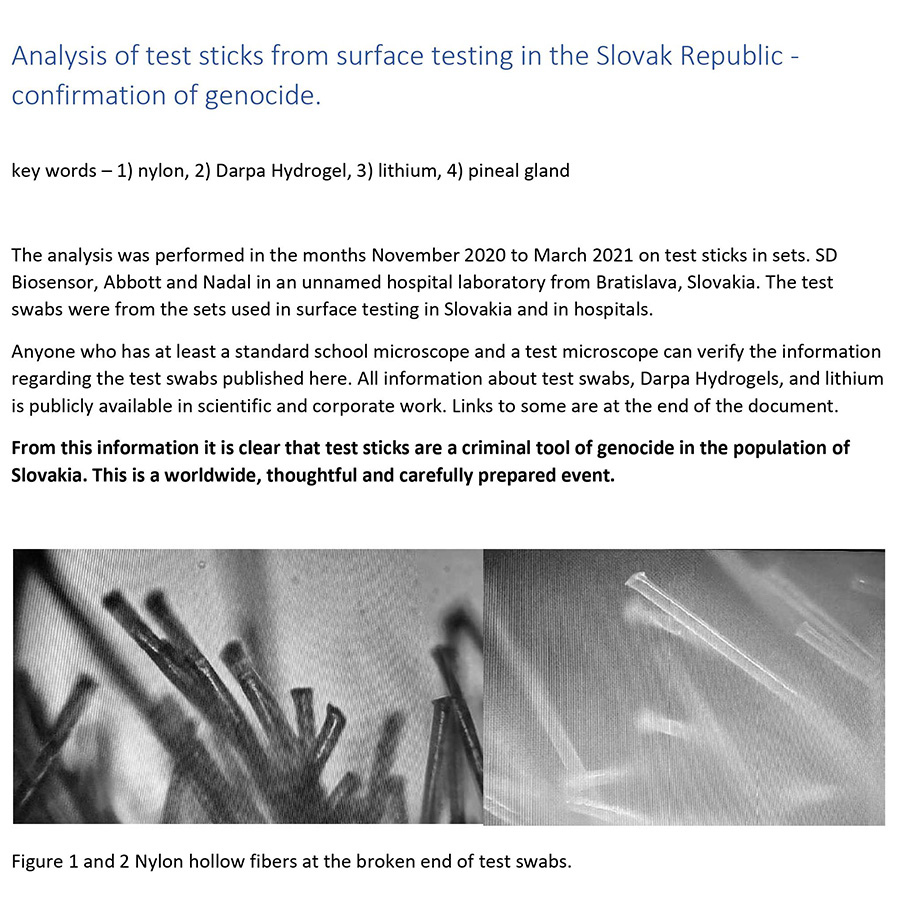

義大利科學家安東尼埃塔・加蒂(Antonietta Gatti)對鼻咽拭子進行電子顯微鏡與化學分析,結果發現了如鋁、鋯、玻璃纖維、銀納米粒子等各種有害物質。其它還有英國、捷克斯洛伐克的研究也都獲得了類似的結果。

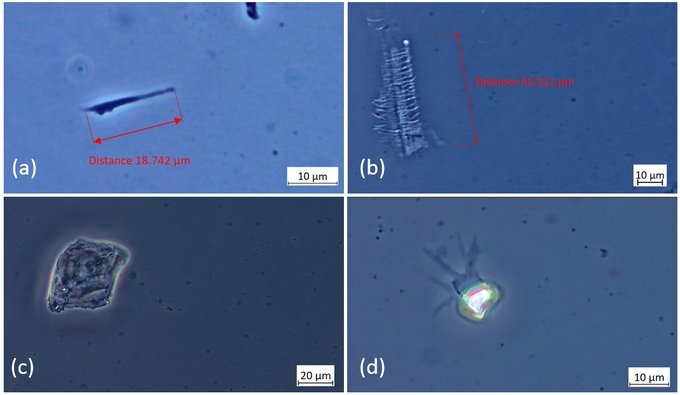

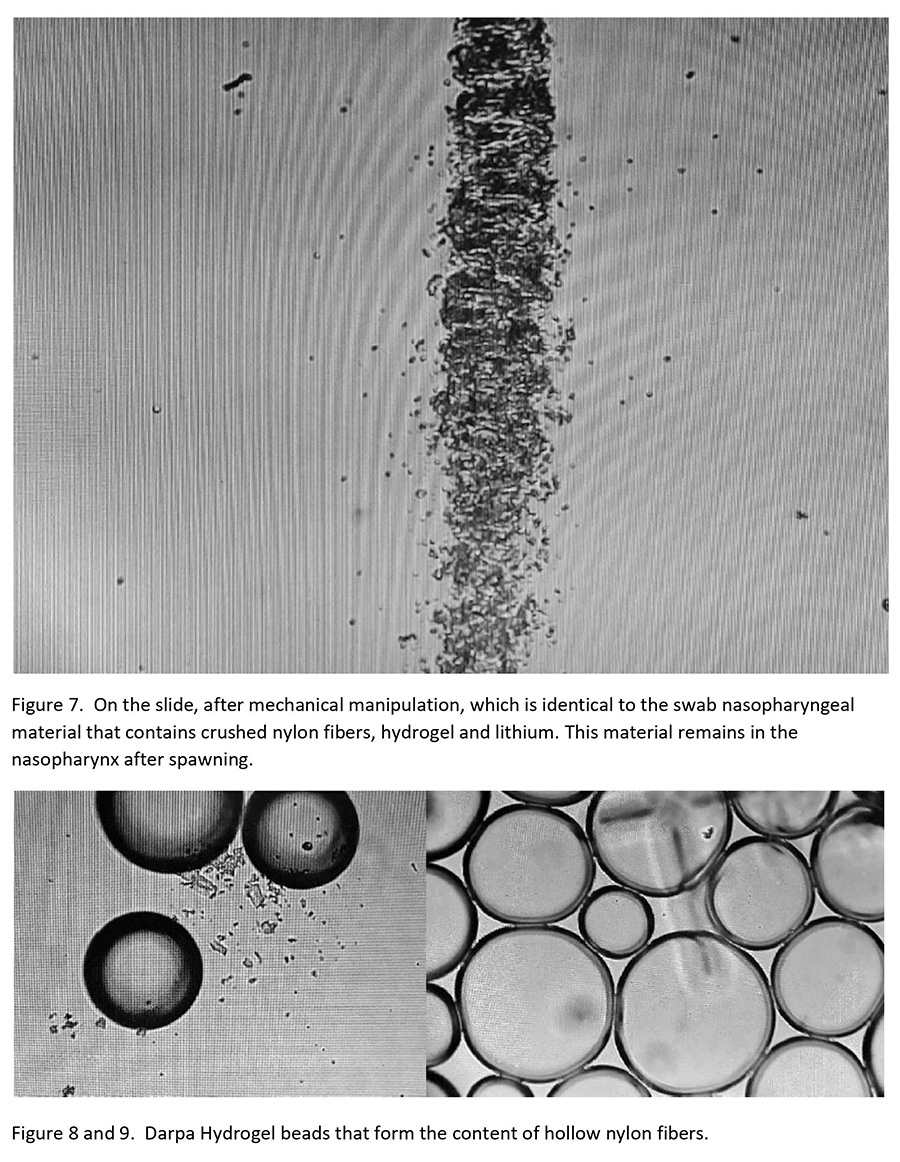

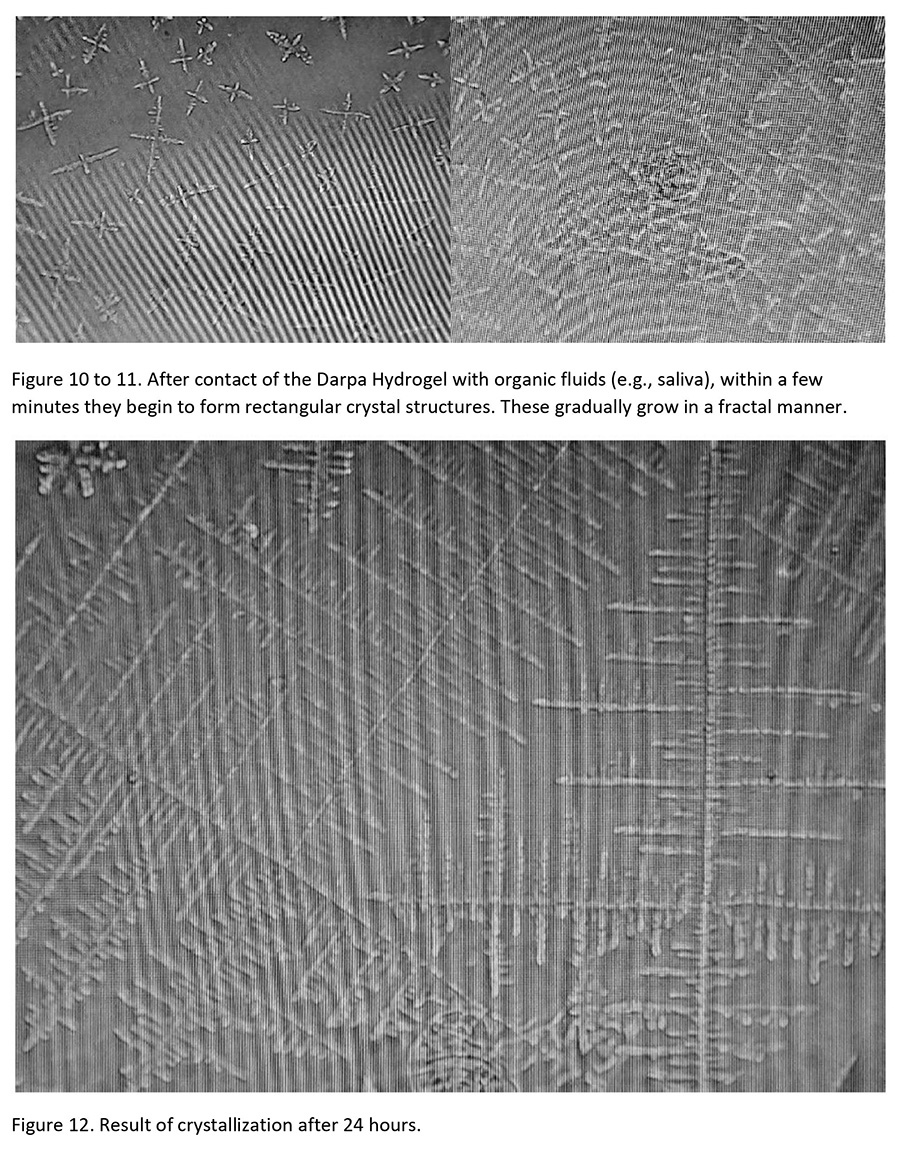

i. https://rense.com/general96/hydrogel-lithium-photos.php

捷克斯洛伐克對鼻咽拭子的驚人發現:

j. https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/07/28/graphene-oxide-the-vector-for-covid-19-democide/

加拿大和西班牙都曾先後召回數百萬個N95口罩,因為被發現其中含有石墨烯。

“氧化石墨烯是一種納米微粒...這些微粒一旦達到與人體接近的溫度時,就會產生磁性。

石墨烯分子可以根據不同的射頻(5G也許是其中之一)的遠端刺激,來與大腦中的神經元產生互相作用,如今氧化石墨烯已經遍佈工業化學品,我們在電子、航空、能源、農業、化妝品、醫藥、紡織生產品、加工食品還有建築材料中都可以發現氧化石墨烯。”艾莉亞娜・洛夫博士(Dr. Ariyana Love)說。

前輝瑞員工凱倫・金斯曼(Karen Kingston)提出文件證實,氧化石墨烯被以商業機密(註冊專利,因此沒必要公開)的形式添加到疫苗中。

l. https://www.orwell.city/2021/10/facemasks.html

瓜地馬拉醫生、研究人員威爾弗雷多・史托克(Wilfredo Stokes)指出,戴上口罩久了後,持續呼吸被悶住且不乾淨的空氣會使血液酸化,從而更容易刺激體內的氧化石墨烯,使之變成還原氧化石墨烯(rGO)。

__________

F.〈顯微鏡圖像〉

https://www.orwell.city/2021/10/microbiota.html

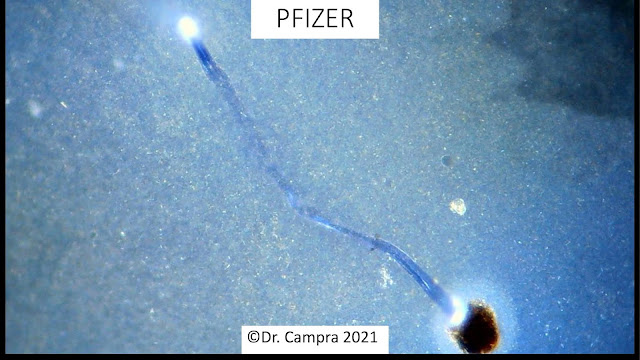

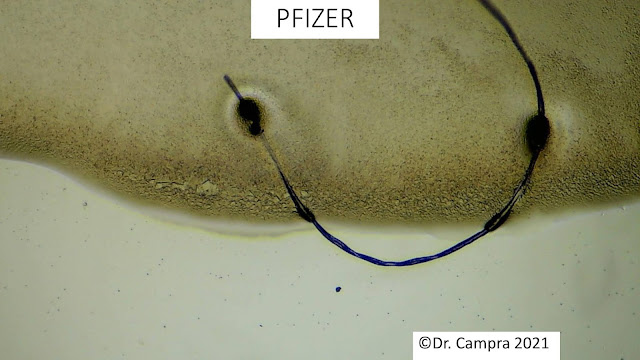

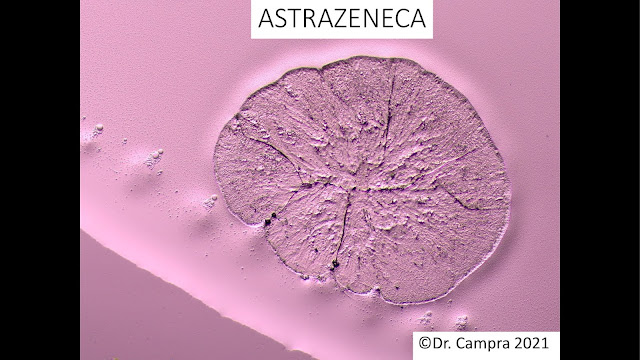

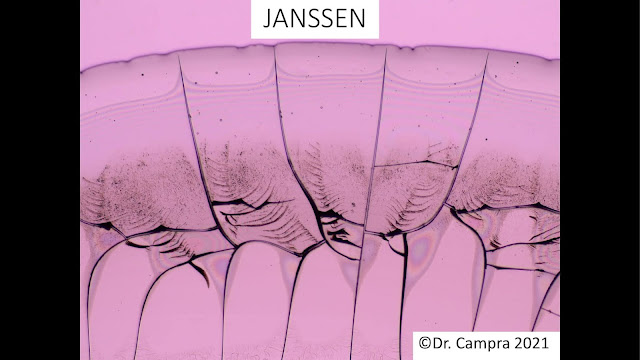

巴勃羅・馬德里博士(Dr. Pablo Campra Madrid)利用電子顯微鏡對疫苗進行了觀察:

輝瑞

嬌生

輝瑞

AZ

莫德納

嬌生

a. https://www.orwell.city/2021/09/electric-field.html

智利電氣工程師、生物物理學家吉列爾莫・伊圖里阿加(Guillermo Iturriaga):

“我在(AZ的)疫苗瓶中檢測到了電子材料,我發現了半導體、電容器、晶體管,這些都是不應該出現在疫苗中的東西。疫苗的成分照理說應該只有蛋白質才對,還有其它一些東西,比如減低了毒性的病毒,但像二極管這種東西卻絕不應該出現在疫苗裡。

我在儀器旁邊晃動疫苗瓶的時候,居然偵測出了電場。如果你瞭解工程或電力學的話就應該知道,有電場意味著有磁場,這兩者是分不開的。如果它只是疫苗,為什麼我搖晃它時會產生電場?或者,它實際上是一種錯誤地被命名為疫苗的東西。至少在我看來,這絕對不是疫苗,在我所知道的科學史上,還沒有哪一種疫苗可以產生電場。”

b. https://www.orwell.city/2021/08/diode.html

智利資訊工程師克里斯托弗・蒙特羅(Christopher Montenegro):

“那是二極管...在AZ的疫苗瓶裡,天殺的二極管!那毫無疑問是一種電子元件...這是可注射的納米技術...如果你不去動它(疫苗),什麼事也不會發生,但當你嘗試晃動它的時候,它就會產生電場。

...如果你不相信,到我的網站上去聯絡我,我可以親自把證據拿給你看。”

c. https://www.orwell.city/2021/08/nanoprocessor.html

欽達・布蘭多利諾博士(Dr. Chinda Brandolino):

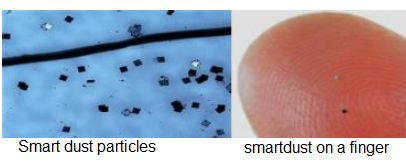

“這些東西(疫苗)是一種納米處理器...去看看電子顯微鏡拍攝的照片吧,非常一目瞭然。把倍率放大,就可以清楚看到小小的、完美的、四邊形且稜角分明的金屬微粒。

...石墨烯是一種催化劑,它會令人體細胞、5G天線以及人類的思想本身產生微波共鳴反應,你能理解這是什麼意思嗎?這是受5G驅動的納米處理器,它會直接對我們的大腦起作用。”

e. https://www.orwell.city/2021/07/COMUSAV-CONUVIVE.html

人體內的氧化石墨烯會導致血栓,致使血液凝固,然後產生全身或多重器官炎症...被吸入的氧化石墨烯會均勻地竄至肺部,引起黏膜炎以及味覺、嗅覺喪失。簡而言之,氧化石墨烯引起的症狀,與官方所謂的新冠病毒會引起的症狀完全相同...鑒於至今仍沒有被確實測序和分離的新冠病毒樣本,我們完全有理由懷疑這些新冠症狀其實是人體因為各種不同的途徑吸入石墨烯後產生的副作用。

氧化石墨烯能夠吸收電子頻率...你認為武漢——什麼穿山甲還是蝙蝠都只是掩人耳目的煙幕彈罷了——世界上第一座在2019年11月開始進行5G測試的城市,而且在那之前的所有流感疫苗都可能已經含有了氧化石墨烯,難道只是巧合嗎?

德國、荷蘭科學家的更多發現:

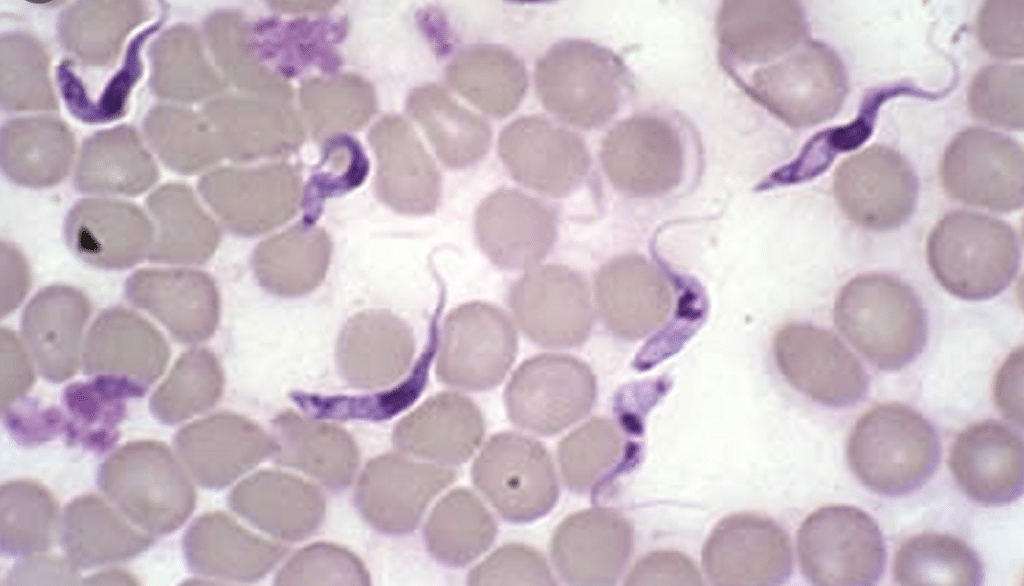

g. https://forbiddenknowledgetv.net/four-parasites-found-in-pfizer-and-moderna-covid911-jabs/

蘿瑪拉博士(Dr. Ramola D)在輝瑞與莫德納的疫苗中發現了四種不同的寄生蟲,包括羅伯特・楊博士也發現過的克氏錐蟲。

美國的匿名醫學研究人員用顯微鏡對莫德納疫苗進行觀察,同樣發現石墨烯與不明納米物質:

卡薩利貝斯博士(Dr. Cabezas)利用光學顯微鏡,從被化學凝結尾噴灑過的加那利群島雨水樣本中發現了氧化石墨烯。

__________

G.〈疫苗數據〉

https://www.globalresearch.ca/recommended-genetic-manipulation-humans/5751272

WHO在2021年7月12日發佈的一份聲明中正式建議,有必要對人類基因進行操縱,以“促進公共衛生”。

“人類基因編輯將有可能為我們治癒疾病帶來更多可能性,但必須是為了我們所有人的福祉才能這麼做,而不能反而因此深化國與國之間、國家內部之間的醫療不平等,我們應該實現的是全面的影響。”WHO總幹事譚德塞表示說。

CDC官方數據顯示,出於尚無法確認原因,新冠疫苗接種的致死人數正在大幅增加。從2020年2月以來,因為“尚無法確認原因”(不管是什麼疾病都有可能導致尚無法確認原因死亡,並非特指新冠病毒)死亡的案例每個星期都有超過一千人,跟疫情開始席捲美國以前的比例差不多。

然而,在2021年3月底/4月初,每個星期回報的死亡人數開始激增,至4月中旬已攀升至兩千人左右,然後在9月繼續增加至每星期超過七千人,相比開始接種疫苗前每星期平均的尚無法確認原因死亡率增加了600%。

b. https://www.globalresearch.ca/proof-cdc-lying-world-about-covid-vaccine-safety/5758901

數據顯示,新冠疫苗每救活一人,就同時會奪去十五人的性命。這意味著截至目前為止(2021年10月),可能已有超過十五萬名美國人因為接種疫苗喪命。

c. https://www.fda.gov/media/152176/download

FDA在2021年9月17日的疫苗及相關生物製劑諮詢委員會(Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting)報告承認,與沒有接種疫苗的安慰劑組相比,接種疫苗者反而有更多人染疫。

潔西卡・羅斯博士(Jessica Rose)根據VAERS的數據發現,相比起過去十年來的所有疫苗,新冠疫苗的致死率增加了5427%,副作用率增加了1373%。令她驚訝的是,官方統計數據聲稱每三百二十四名接種者中只有一人會出現不良反應,但她所做的研究發現VAERS實際上少報了將近四十二倍,這意味著實情應該是每八名接種者就會有一人產生不良反應。

獲得FDA緊急授權的三家疫苗公司中有許多僱員從前都曾在FDA工作。比如前FDA專員史蒂芬・戈特利布博士(Dr. Scott Gottlieb)現在是輝瑞的董事、前FDA局長,批准莫德納疫苗緊急許可的史蒂芬・哈恩博士(Stephen Hahn)如今是莫德納背後的母公司-旗艦先鋒公司(Flagship Pioneering)的行政要員。過去同為FDA專員的馬克・麥克萊倫博士(Dr. Mark McClellan)現為嬌生的董事。

CDC主任蘿榭爾・瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在記者會上宣稱:

“針對這一點我們還在研擬,不過未來我們可能會需要更新目前對‘完全接種疫苗’的定義。”

換句話說,將來只有接種了第三劑的人才會被視為“完全接種疫苗”,只接種兩劑的人則不在此列。

g. https://www.globalresearch.ca/elite-depopulation-agenda-now-irrefutable/5758148

・雪莉・坦佩尼博士(Dr. Sherry Tenpenny)早在去年2月就預言疫苗會造成大量死亡,並且這些死亡會被歸咎於假的變種病毒。

・國際頂尖心臟病、流行病學家彼得・麥卡洛博士(Dr. Peter McCullough)聲稱已觀察到接種疫苗者身上的病毒含量是未接種者的兩百五十一倍。

・mRNA和DNA疫苗技術的發明人羅伯特・馬隆博士(Dr. Robert Malone)表明反對疫苗,認為其違反生物倫理且非常危險。

・查爾斯・霍夫博士(Dr. Charles Hoffe)震驚地發現他的(加拿大)原住民患者中有62%在接種疫苗後產生了永久性的血凝塊損傷。

・弗拉基米爾・澤連科博士(Dr. Vladimir Zelenko):“如果我們真的聽從那些‘全球領袖’的建議,就像比爾・蓋茲去年說的‘七十億人都需要接種疫苗’,那現在死亡率將超過二十億人。所以醒醒吧!這就是第三次世界大戰。”

__________

H.〈身聯網〉

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/internet-of-bodies-covid19-recovery-governance-health-data/

世界經濟論壇(WEF)《追蹤監控我們的身體,可以如何改變我們的生活》(Tracking how our bodies work could change our lives):

“在上海公共衛生中心的臨床病房,護士們使用智慧體溫計來測量新冠患者的體溫,每個人的體溫都會被傳感器紀錄,這樣就避免了接觸染疫的風險...智慧體溫計是矽谷創新公司VivaLNK的發明,而這只是諸多正在徹底改變醫療保健行業的數位產品與服務的例子之一。

...2017年,美國FDA首次批准了數位藥丸上市,這種藥丸包含了一種微小、可攝取的傳感器在裡頭。一旦吞下,傳感器就會在患者的胃裡開始工作,並將監測到的數據傳至他們的智慧型手機或其它設備。

...隨著身聯網(IOT)逐漸滲透到我們生活中的方方面面,我們也不得不面臨一連串的全新挑戰。但這同時也帶給了我們前所未有的機會,可以大大改善人類的健康和福祉,挽救許許多多人的生命。在新冠疫情依然嚴峻的此刻,把握來之不易的機會並努力尋找面對這些挑戰的解決方案,是一項比以往任何時候都還要緊迫的責任。”

《富比士》雜誌〈什麼是身聯網?它將如何改變我們的世界?〉(What Is The Internet Of Bodies? And How Is It Changing Our World?):

“身聯網的演進可以分成三個世代,包括:

身體外部:這是指可穿戴設備,比如蘋果手錶和Fitbits這些可以監測我們健康狀況的裝置。

身體內部:包括心臟起搏器、人工耳蝸與其它進入我們身體內部以監測或掌握健康狀況的數位藥物。

身體嵌入:科技將與人體直接融合,實現與遠端機器的實時連結。

...除顫器或起搏器應該可以說是最常見的身聯網示例,這是一種裝設在腹部或胸部的小型設備,它可以通過電脈衝控制異常心律來幫助心臟病患者。2013年,美國前副總統迪克・錢尼(Dick Cheney)把他可以連上Wifi的除顫器換成了無法連網的機型,這是因為擔心萬一有有心人士駭入該設備,他可能會因此遭到電擊暗殺。

‘智慧藥丸’是另一種身聯網設備,這些藥丸含有可吞食的電子傳感器和電腦芯片,它們可以從我們的器官中收集數據,然後將其發送至連網的遠端裝置。

再上一層樓的是腦機接口(BCI),將人的大腦與外部設備直接結合...生物工程公司Biohax現在已為四千多人植入了芯片,三角廣場超市(Three Square Market)的五十名員工也都自願植入了一個米粒大小的RFID芯片。”

b. https://www.technocracy.news/beyond-iot-and-5g-internet-of-bodies-or-iob/

實境增強隱形眼鏡、大腦讀寫設備、體內植入傳感器、傳感器植入衣服、植入微芯片、心理和情緒傳感器、人造胰腺、藍芽尿布,將來所有的一切都離不開身聯網。

響應聯合國的2030年要將碳排量減少一半的目標,Doconomy公司已計劃與萬事達卡公司合作,推出可以追蹤你的消費行為製造了多少碳足、一旦達到“極限值”就會自動失效無法再繼續使用的信用卡。配合Do公司在2019年4月推出的手機應用程式,就可以將每筆信用卡交易產生的碳足跡量化。

2021年8月,《自然雜誌》也刊登了一項研究呼籲實施“碳配額”,應該利用智慧裝置與追蹤應用程式來監測每個人在生活中製造了多少二氧化碳。

“你可以準備好迎接一種中國式的社會信用制度,在未來開始干涉你的個人消費習慣了。”馬克・莫拉諾(Marc Morano)說。

__________

I.〈智慧微塵〉

https://worldethicaldata.org/node/49

《維基解密》創辦人朱利安・阿桑奇在2018年的採訪中對智慧微塵(Smart Dust)表達了警告:

“我認為各國的情報機構已經在投入使用一種非常微小的電子電路,你可以把它放進紙張或油漆裡,然後由GSM站供電,當GSM的無線電波接通上的時候,它們就會被啟動並開始運作...這就像是一種邪惡的智慧微塵,它已無處不在,像紙屑一樣,散落在一切之中。”

《富比士》雜誌〈當智慧微塵時代來臨,你準備好了嗎?〉(Smart Dust Is Coming. Are You Ready?):

“想像一個無線設備可以變得像一粒鹽一樣小的世界,這些極致微型化的設備將集傳感器、攝像頭、通訊器的功能於一身,可以隨時收集數據並回傳基站進行處理...由於尺寸是如此之小,這些設備可以像灰塵般懸浮在環境中,體積通常不超過幾毫米。”

b. https://www.nanowerk.com/smartdust.php

DARPA的電子處方計畫(Electrical Prescriptions)中的研究人員已經研發出一種安全的毫米級無線設備-“神經微塵”(Neural Dust),體積小到可以植入神經,監測神經深處與肌肉中的電訊號。

c. https://www.technologyreview.com/2013/07/16/177343/how-smart-dust-could-spy-on-your-brain/

《MIT科技評論》2013年7月16日〈智慧微塵如何監控你的大腦〉(How Smart Dust Could Spy On Your Brain):

“...這是一種全新的大腦研究與互動方法,他們的構想是將灰塵大小的電子傳感器植入腦皮層,然後利用超聲波來遠端遙控它們,超聲波同時也能為這些智慧微塵提供能量。每個神經微塵都由標準的CMOS電路和傳感器組成,可以測量附近的神經元放電活動,透過電壓材料,它們可以將超高頻聲波轉換為電訊號,反之亦然。”

__________

J.〈放射遺傳學〉

https://www.rockefeller.edu/news/9091-radiogenetics-seeks-to-remotely-control-cells-and-genes/

洛克菲勒大學,2014年12月15日《放射遺傳學:細胞與基因遠端操控研究》(‘Radiogenetics’ seeks to remotely control cells and genes):

“洛克菲勒大學和倫斯勒理工學院的一個團隊正在研究一種系統,這套系統將使對活體生物目標的遠端操控——快速、無需電線、植入物或藥物——成為可能。研究團隊成功利用電磁波啟動糖尿病老鼠的胰島素以降低血糖,這項研究成果已被發表至《自然醫學》期刊。

被稱為放射遺傳學的這套新方法是利用訊號,在這種情況下是低頻無線電波或磁場,來加熱、移動鐵蛋白微粒...

‘射頻磁場的應用是遠端基因操控的一大進步,因為它是非侵入性的,而且很容易適應。’壬色列理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)的化學與生物工程教授喬納森・多迪克(Jonathan S. Dordick)指出。”

a. https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/

洛克菲勒大學,2017年4月1日《翻轉腦袋內部的開關》(Flipping a Switch Inside the Head):

“傑佛瑞・弗里德曼(Jeffrey M. Friedman)和他的同事展示了一種可以用來控制老鼠的食慾和葡萄糖代謝的無線電遙控裝置——這是一種改變動物大腦神經元的複雜無線技術,只要輕輕按下開關,就能讓老鼠感到飢餓——或是反過來抑制牠們的食慾。

‘我們創造了一種認知錯覺,即使牠們的血糖值實際上仍然正常,動物們卻以為自己肚子餓了。’”

b. https://evolvetoecology.org/2020/04/04/effects-of-5g-on-human-health/

歐洲有兩百四十名、全球有十二萬三千名醫生、科學家、護士和醫療專業人士齊聲反對5G。電信和軍事複合體正在使用HAARP、格溫塔(Gwen Towers)和5G產生的高頻率來加熱電離層,這些頻率的範圍為60-100GHz,而6G將會在100GHz-3THz的範圍內運作。這些頻率不但會影響氣候變化,同時微波頻率也對我們的腦電波產生強烈影響,6G將會徹底入侵人類的大腦與思想,為人工智慧的主宰與控制鋪平道路。

據《華爾街日報》報導,2009年5月曾有一群億萬富翁在當時洛克菲勒大學的校長的家中舉行了一次秘密會議,討論該如何抑制世界人口增長,與其者有已故的大衛・洛克菲勒、喬治・索羅斯、沃倫・巴菲特、麥可・彭博、歐普拉・溫佛瑞等人。

“快速、準確的基因測序是結束新冠疫情大流行的關鍵...出於這個原因,洛克菲勒基金會正在加緊推動全球基因測序——以盡快結束這場疫情。”洛克菲勒基金會主席拉吉夫・沙阿(Rajiv J. Shah)説。洛克菲勒基金會已宣布要投入兩千萬美元來進行這項蒐集全球DNA數據的大工程。

__________

K.〈超人類主義〉

https://money.cnn.com/2015/06/03/technology/ray-kurzweil-predictions/index.html

Google的工程總監雷・庫茲威爾(Ray Kurzweil)預言人類將會在2030年變成“混種人”,也就是大腦將通過納米機器人直接連接上由無數台電腦所構成的雲端。

被認為是當今最重要的發明家之一的庫茲威爾曾在90年代對2009年的未來做一百四十項預測,當他在2010年回顧這些預測時發現,其中有86%說中了,他給自己的成績打了B。

“正如我在二十多年前所寫過的那樣,科技是一把雙刃劍。”他說:“火可以讓我們保持溫暖、烹飪我們的食物,但也可以燒掉我們的房子。任何技術都有它的益處與危險。”

“生物學遲早會抵達它的極限,雖然生物系統的高明程度常常令人耳目一新,但我們也發現它其實非常不理想。我們已經談過了大腦中的訊號傳遞速度還有更上一層樓的空間,還有我們的機器人的工作效率也比血液細胞要高出不知道幾千倍,一旦我們完全破解了生物學的運作機制,從此以後它就再也無法跟我們的工程學發明相提並論了。然而,納米技術帶來的革命將使我們有能力設計與重建一個又一個分子,重塑我們的身體、大腦以及我們與所互動的這個世界。”

——雷・庫茲威爾《奇點迫近》(The Singularity Is Near)

a. https://money.cnn.com/galleries/2012/technology/1203/gallery.coolest-tech-2015/7.html?iid=EL

日本電信巨頭軟銀集團在2010年闡述了其關於未來的三百年計畫願景,軟銀認為電腦遲早會變得更加智慧,最終在生活中的每一個方面都能打敗創造它的人類。如果這樣的趨勢保持不變,至少在2018年,電路上的晶體管數量就會超越人腦中的腦細胞數量,到2040年將會超越一百倍,2300年是一千零六十倍。

軟銀認為,我們將會在未來三百年內實現電腦-人腦共生、實現心靈感應交流。屆時所有語言隔閡都將被打破,因為翻譯可以自動實時完成。軟銀還預測,先進的芯片可以教導電腦如何去愛,我們將與智慧機器人共生。

過去三年裡,瑞典已有三千人決定在皮膚底下植入芯片——只有一粒米那麼大。這項技術是從2015年開始首次在該國使用。

“人體是下一個大平台,將身體連接(機器)已是一種現象。植入芯片僅僅是個開始...當你可以把它們通通塞進指甲裡時,為何還要帶著笨重的智慧型手機或智慧型手錶呢?”Bionyfiken公司的創辦人漢內斯・斯約布萊德(Hannes Sjöblad)說。

加爾・埃利希博士(Dr. Gal Ehrlich)和邁爾・芬斯特(Maier Fenster)發現了一項新的美國專利(US 11,107,588 B2),內容描述了可以如何透過移動設備、應用程式、社交媒體、付款紀錄、醫療紀錄、就業記錄、監視器等多種途徑收集個人訊息,並且根據訊息的結果來給每個人打“分數”,以預測“每個人可能的病毒傳播風險”,接著可以“依據分數來安排接種疫苗”。

__________

L.〈論工業社會及其未來〉

https://www.singularitysymposium.com/ted-kaczynski.html

泰德・卡辛斯基(Ted Kaczynski)是一位天才兒童、傑出的數學家、社會評論家、反科技新盧德主義者、極端環保主義者與殘忍的恐怖分子,曾犯下一連串針對大學與航空公司的炸彈爆炸犯罪...他十五歲從高中畢業,十六歲進入哈佛大學,之後又在密歇根大學以不到一年的時間解決了困擾他教授已久的一個學術問題,從而獲得數學博士學位。他的教授喬治・皮拉尼安(George Piranian)後來回憶說:“僅僅說他(卡辛斯基)很聰明,都還太過輕描淡寫。”

...在1995年寄給《紐約時報》的一封信中承諾,只要報社願意刊登他的《論工業社會及其未來》(Industrial Society and Its Future),他就不會再繼續進行炸彈恐怖攻擊。

這份宣言的中心思想很明確:

“工業社會,還有它所帶來的結果對人類來說只會是一場徹底的災難。”

更糟的是,卡辛斯基認為:

“科技的持續發展只會令情況越來越糟...其合乎邏輯的結果便是,地球上的所有一切都落入控制,包括人類以及其它所有生物全都無法倖免...人類將喪失他們大部分的自由,因為面對掌握超級技術、先進心理學和生物學工具的大型集團,個人和小團體根本毫無招架之力。”

過去四十年來,發生在牢房之外的這個世界的科技發展恐怕只會繼續證實卡辛斯基的想法是對的...如今,包括宇宙學家史蒂芬・霍金在內的一些思想家也表達了相同的憂慮。“一個超級聰明的人工智慧,”霍金說:“將可以輕而易舉實現它所想要的目標,要是它想要的與我們想要的有點出入,那我們就麻煩大了。”

卡辛斯基可謂是遠遠超前於霍金。早在二十多年前,他就預測電腦科學家遲早將“開發出超越人類的智慧機器。隨著整個社會及其面臨的問題日趨複雜,也隨著機器變得越來越智慧,人們早晚會把越來越多問題交給機器來決定...由於人們變得如此依賴機器,以至於要關閉它們就相當於是集體自殺。”

想想在卡辛斯基製作出他的第一顆炸彈後的四十年來,令人瞠目結舌、很大程度上幾乎無法預料的科技進展吧,還有由此衍生出的許多倫理和社會困境:網際網絡、個人電腦、超級電腦、平板電腦、智慧型手機、大規模監控、GPS、電子郵件、Wifi、寬帶、納米技術、基因工程、機器人、可穿戴設備、無人機、自駕車——而且還不止這些...。

b. https://thelandmagazine.org.uk/articles/transhuman-agenda

2003年,在《連線》(Wired)雜誌的一篇題為〈為什麼未來不需要我們〉(Why the Future Doesn't Need Us)的著名文章中,昇陽電腦的負責人比爾・喬伊(Bill Joy)承認:

“卡辛斯基的犯行無可饒恕這一點毫無疑問,我同意他顯然已經喪心病狂。他是一個盧德主義者,但這並不代表我們應該輕易否定他的主張;儘管我很不願承認,但我確實在這份宣言中看見了一些鞭辟入裡的段落,我覺得這些想法有必要被認真看待。”

比爾並沒有直接讀過卡辛斯基的宣言,而是從雷・庫茲威爾的《精神機器時代》(The Age of Spiritual Machines)中讀到了一些引述,而庫茲威爾也在書中承認:“出乎我意料的是,我居然對卡辛斯基的不少想法產生了認同。”

__________

M.〈機器時代的達爾文〉

“機器尺寸的縮小往往伴隨著它們的突破與進步,以手錶為例,這個小東西擁有優美的內部結構,欣賞它的構造更有如一場益智遊戲;然而,這個小東西說到底也不過是13世紀的笨重時鐘一路發展至今的成果,但它並沒有因此退化,反而時鐘比較有可能迎來喪鐘敲響的那一天,將來它可能會被體積越來越小的手錶完全取代,時鐘會像古早的蜥蜴一樣滅絕...

我們經常會提起一個問題,哪一種能夠接過人類在地球奠定的霸權,這樣的爭論經常上演,但我們其實可以看見,我們一直都在創造自己的繼承者;我們每ㄧ天都在增加它們的美麗和精緻,每一天都在賦予它們更大的力量...隨著時光的流逝,終有一天我們會發現原來自己才是劣等的一方...它們沒有邪惡的七情六慾,不嫉妒也不貪婪,沒有任何不潔的惡習可以玷污這群光榮的生物...

我認為,當事情已經發展到如上所言的階段的時候,人在機器的眼中就會變得跟馬和狗在人的眼中沒什麼兩樣。人依然會繼續存在,只是不會再有進步,並且將在機器仁慈的統治下被馴化,也許還過得比現在這種野蠻的狀態要好...可以合理假設機器應該會善待我們,因為它們的存在需要我們,就像我們需要低等的動物...

我們變得越來越屈服於它們,越來越多的人每天都像奴隸一樣在照料它們,越來越多的人將他們一輩子的精力都投入在機器身上。接下來所剩下的就只是時間問題,但機器徹底掌握這個世界及其居民的日子早晚會來,任何懂得哲學思考的人都不會懷疑這一點。

我們的建議是,應該即刻向機器宣戰...讓我們立刻回到原始生活,如果有人說這在現在的情況下是異想天開,那更說明禍害已經發生,我們的奴役已經確確實實的開始了。”

——塞繆爾・巴特勒(Samuel Butler,1835-1902)《機器時代的達爾文》(Darwin among the Machines)

__________

N.〈未來〉

“當人類透過優生學、產前診斷以及完美的心理學教育與宣傳,有朝一日終於能完全主宰自己,那就是末了的時候。人性將成為大自然向人類獻出的最後一塊地,這場戰鬥最後將以勝利告終...但是屬於誰的勝利?

我們總是想征服自然,因為在某種程度上,‘自然’就是我們對所有已被我們征服的東西的通稱。我們每征服一樣事物,它就成為我們口中的‘自然’。每一次對‘自然’的征服都會繼續增加她的疆域,在我們能丈量它們之前,星星不會變成‘自然’;在我們能對她進行心理分析之前,靈魂不會變成‘自然’。從大自然奪取權力也就意味著要把萬物變成‘自然’...當人對自然的征服終於大功告成的時候,其實也是‘自然’終於完成了對人的征服。”

——C.S・路易斯(C S Lewis,1898-1963)《人的廢止》(The Abolition of Man)

沒有留言:

張貼留言