https://www.newdawnmagazine.com/articles/as-above-so-below-are-cosmic-forces-at-work-on-earth

BY GARY LACHMAN

每當我們看見戰爭、革命、民粹起義、集體歇斯底里和其它突如其來的社會與政治事件發生——甚至又有哪位流行歌星大紅或最新的時尚趨勢出現的時候——我們通常會認為,即使一時半會還搞不明白,但最後總能為這些事件找到一些合乎邏輯的合理解釋。我們往往相信自己可以通過經濟學、心理學、種族關係、宗教、對“現代性”的反思或是對其它各種因素的推理分析來理解這些事件,進而做些什麼來撥亂反正。

縱使證據似乎都很令人遺憾地暗示了完全相反的結論,我們依然深信自己最後ㄧ定能夠學會如何掌控掀起這些事件背後的因素。哪怕不能阻止像戰爭這樣的災難性事件,我們至少也應該可以試著將破壞控制到最低。簡單來說,我們相信自己可以主宰命運——起碼在不遠的將來可以。可以說,這就像是一項現代工程:人類嘗試運用自己的才智和意志來開創更美好的世界,努力控制各種事件而不是反過來為它們所控制,同時引導歷史走向一個風光明媚的未來。固然我們尚未成功,但這也不過是時間問題。

但是,如果在這些大規模的人類事件背後起作用的是我們無法控制的因素,該怎麼辦?如果它們不是出於純粹理性、可計算的因素,而是由自然因素,甚至是宇宙級別的因素所引起的又該如何是好?假如在種種這些動盪背後作祟的力量不是來自於腳底下的大地,而是高掛在外太空的月亮、星星、其它行星還有太陽的話呢?

我們都知道,在人類歷史長河的大部分時間裡,這正是許多人所深信不移的道理。直到所謂的科學在17世紀初橫空出世之前,人們都仍普遍相信天上的星辰決定了我們的命運。占星學是一門旨在透過觀測星象來預卜未來的技藝,幾千年來世界各地的無數皇帝與國王皆曾求其指點迷津。無論是古代的中國、印度和中東,還是希臘、羅馬以至中世紀與文藝復興時期的歐洲莫不相信“宇宙中的所有一切都互相聯繫,不管它們是大是小”,這樣的常識在過去有多麼深植人心,幾乎堪比今天的宇宙大爆炸理論(註1)。這種井然有序的世界觀認為天上的變化將會牽動地上的變局,人們相信地球及其上的一切無時無刻都在受到這些外來力量的影響,而古代的智者正好非常瞭解這些力量,懂得該如何妥善利用它們。

這一切都在約莫四個世紀前發生了變化,我們如今所稱的科學終於在這時說服西方人承認前述的一切都是“胡說八道”——即便世界各地仍有數百萬人對這些“胡說八道”深信不疑(註2)。諷刺的是,在它們表面上看似要幫助我們擺脫迷信的同時,ㄧ些現代科學世界觀興起過程中最重要的推手卻偏偏自己也深陷在這些“胡說八道”中難以自拔。

赫耳墨斯主義&占星學

現代世界觀的誕生通常會被歸功於波蘭天文學家哥白尼。在《天體運行論》(1543)一書中,哥白尼爭辯稱——雖然他似乎顯得欲言又止——並非太陽圍繞地球旋轉,而是剛好反過來,就像我們今天每個人都視之為常識的那樣(註3)。身處在萬物,或者至少是我們太陽系中心的是太陽,而不是我們。

儘管作為一名挑釁者,哥白尼少了點果敢——就連他的為人也有些過於心胸狹窄——但他的論述卻著實掀起了一場牽動上天下界的革命(註4)。然而,認為太陽是萬物中心的想法其實不是哥白尼的獨創,正如歷史學家弗朗西絲・耶茨(Frances Yates)曾在幾年前指出——而這在最近也獲得了其他人的附和——哥白尼曾費心鑽研過赫耳墨斯主義的文獻,這些文獻非常強調太陽的主導地位,甚至可以直接說就是中心地位(註5)。

西方占星學可以被歸屬為赫耳墨斯科學的一脈,赫耳墨斯科學則可以追溯到偉大的聖賢赫耳墨斯・特里斯墨吉斯忒斯(Hermes Trismegistus)的教誨,此人被尊為魔法與科學之父,也是長青哲學(perennial philosophy)的開創者,他的事蹟可見於公元200年左右成書的《赫耳墨斯文集》(Corpus Hermeticum)及其它文獻。在《赫耳墨斯文集》的第十六卷中,赫耳墨斯把太陽喚作“工匠”,這也是柏拉圖對創造這個宇宙的德謬歌(demi-urge,造物主)的稱呼。在《阿斯克勒庇俄斯》(Asclepius)——這部沒有被編入《赫耳墨斯文集》的赫耳墨斯主義文獻中——赫耳墨斯不斷讚美太陽的“神聖與聖潔”,甚至承認它就是“第二神”。

在他的著作的導言裡,哥白尼先引用了兩位先賢來支持他的理論,這兩個人都在金鏈(Aurea Catena)中享有一席之地,金鏈是文藝復興時期的赫耳墨斯主義者馬西里奧・費奇諾(Marsilio Ficino)提出的術語,泛指那些自古以來代代傳承著赫耳墨斯智慧或太古神學(prisca theologia)的賢哲。

這兩個人分別是畢達哥拉斯(我們知道他曾提出所謂的“天體音樂”)還有他的弟子,柏拉圖的老師菲洛勞斯(Philolaus)。就像《阿斯克勒庇俄斯》一樣,哥白尼也直接將太陽稱為“有形的神”。赫耳墨斯宇宙論與托勒密宇宙論對於太陽的地位有不同意見,而這也是哥白尼急欲“糾正”的地方,這些在在都說明了他曾受到的影響。

哥白尼並不是唯一可以在重塑我們的現代宇宙觀之餘,又同時保有大量古代影響的人。發現行星運動定理的17世紀德國天文學家克卜勒也對占星學十分著迷,他曾以此預測過不止一位顯貴的命運,不過卜出來的結果並不總是能讓他自己滿意。他有段時間還是赫赫有名的羅馬皇帝魯道夫二世(Rudolf II)的座上賓,這位皇帝亦是占星學的贊助者和愛好者(註6)。“顯而易見的是,天空確實對人們做了些什麼,”克卜勒說:“但它的具體作用方式依然成謎。”(註7)克卜勒意識到占星學有很大一部分確實都只是玄想——至少他的競爭對手有很多都並非有真才實學。不過他同時也明白,倒洗澡水的時候不應該連嬰兒也一起倒掉的道理。

或許最令人驚豔的是,在愛因斯坦粉墨登場之前一直主宰世人宇宙觀的牛頓也曾費了大把時間著述討論煉金術——這又是一門與占星學息息相關的赫耳墨斯科學——牛頓在這方面的投入甚至要多過他對重力的興趣。如同占星學有時又被稱為“神秘科學”(occult science)——這裡的“神秘”意味著“看不見”——牛頓這位赫耳墨斯主義者所探討的重力同樣也是肉眼看不見的東西。類似於哥白尼的情況,赫耳墨斯思想究竟在多大程度上影響了牛頓的《自然哲學的數學原理》(1687)尚有爭議,說來還真是十分諷刺,結果牛頓的宇宙觀、這幅現代世界的藍圖卻取代了更早以前、更具“魔法”色彩的宇宙觀(註8)。

即便有這些受人尊敬的先輩,占星學卻還是迎來了與其它赫耳墨斯科學相同的命運,它同其它各種“被拒絕的知識”一起被掃進了思想的垃圾桶——甚至自20世紀30年代以來更只有在報紙上的生活專欄中才有些微露臉的機會。不過它並非沒曾有過放手一搏的機會。德國醫生梅斯梅爾(Franz Anton Mesmer)在1768年憑著《論天體對人體的影響》(The Influence of the Planets on the Human Body)這篇論文取得了博士學位,而他很快也要為我們的字典添上一個前所未有的名詞。梅斯梅爾並不認為自己是占星學家或神秘學家,他堅持自己是發現了行星和宇宙是透過何種介質來影響地球生命的科學家。然而,他也沒有辦法完全擺脫占星學的影響。“影響”(influence)這個用語本來就是出自占星學,馬西里奧・費奇諾正是用這個術語來表示從天上的星體射向地球的星流(stellar fluid)。

梅斯梅爾發現的介質——這也被他利用來治療很多患者,但權威專家對此的態度卻不甚和善——叫做“動物磁性”(animal magnetism),“動物”在這裡所表示的只是“有生命的”而不真的是指“飛禽走獸”。動物磁性就像那些來自星界的影響,是一種滲透在寰宇間的流體,很類似19世紀的“以太”,萬物正是在它的作用下得以互相連結,它在宇宙中的流動也使得萬物能夠保持平衡。這種磁性是一切生命的健康與活力之源,梅斯梅爾相信他已經發現了一種引導和增進這種磁性在患者體內均勻流動的方法,而且許多患者也認為這是真的有效。

每當梅斯梅爾和接受過他訓練的催眠師對患者進行“磁通”(magnetic passes),就會連帶引發另一種被稱作“磁性恍惚”(magnetic trance)的副作用。恰恰是梅斯梅爾的門生普塞格侯爵(Marquis de Puységur)在1785年偶然發現了其中真正在起作用的秘密(註9)。原來陷入“恍惚”的原因根本不是磁性、動物性或其它任何東西,而純粹是催眠導致的結果——最早提出催眠這個術語的則是1842年的斯科特・詹姆斯・布雷德(Scot James Braid)。今天當我們說某人被“迷住”(mesmerised)的時候,我們的意思就是他已經遭到了“催眠”(神魂顛倒),而不是被什麼動物磁性擄獲了。

也許梅斯梅爾沒有認識到催眠現象,但他對磁性的理解或許其實並沒有離譜到值得讓一群法蘭西科學院院士在1784年聯名上書宣稱他的作品全是一派胡言的地步。

高奎林的開創性研究

占星學及其它赫耳墨斯思想曾一度盤踞人們的心靈,但卻隨著近代科學的發展而逐漸遭到摒棄。然而,到了20世紀中葉,一切似乎都開始反過來了。1955年,畢業於索邦大學的法國心理學家、統計學家米歇爾・高奎林(Michel Gauquelin)發表了基於多年研究的《星辰的影響》(L’influence des astres),其似乎支持了占星學的一些最基本的思想。這篇論文就如同他的其它許多英語論著——包括《宇宙時鐘》(The Cosmic Clocks,1967)、《占星學與科學》(Astrology and Science,1970)、《人類行為的宇宙影響》(Cosmic Influences on Human Behaviour,1974)——都使高奎林成為了占星學最當之無愧的科學捍衛者,雖然他也跟梅斯梅爾一樣,並不自認是占星學家。據高奎林和他的同事,即他的妻子弗朗西絲(Françoise)表示,最初促使他們展開研究的,其實只是一個最簡單的疑問:一個人的出生日期是否真的對他往後的未來有所影響?

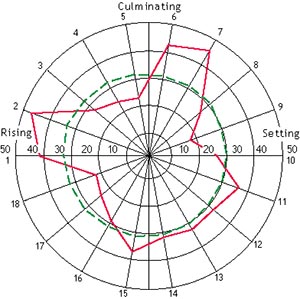

在針對收集到的兩萬七千個出生日期樣本進行統計分析後,他們起初得到的結果十分令人失望。結果顯示,一個人的“太陽星座”(可以是摩羯座、白羊座、雙魚座等等)——亦即他出生時太陽“坐落”在哪一個星座的方位——和他往後的命運根本沒有任何關聯性。但是高奎林夫婦倒也還是發現了其它東西。一個人將來從事的職業似乎跟他的出生時間有很強的聯繫,但不是取決於太陽,而是其它行星。高奎林夫婦發現,很多名醫都是在火星或土星——它們都是傳統上與這個職業相關的行星——上升或達到中天(culmination)的時候出生,這樣的例子之多已經超出了偶然所能解釋的範圍。一流的軍事領袖往往出生在火星或木星上升或中天的時候;這再次應驗了占星學的關聯論。在占星學傳統上與其它職業相關的內行星——水星和金星——也同樣顯示出了類似的關聯性。正如蓋伊・里昂・普萊伊菲爾(Guy Lyon Playfair)和斯科特・希爾(Scott Hill)在《天上的循環》(The Cycles of Heaven)中指出:“這樣的巧合發生的機率只有五百萬分之一。”(註10)。

還有另一個事實也同樣不可思議:這些顯著的結果只有對在他們的事業上尤其突出的人才成立。高奎林夫婦注意到,有很多能夠勝任工作但也沒有超過平均水準太多的科學家、醫生、運動員、藝術家、作家等各色人士都沒有辦法符合他們的標準。這就好像是小部分人直接吸收了行星帶來的全部影響,以至於還能留給其他人的變得很少。總之,高奎林的發現後來又被稱為“火星效應”(Mars Effect)。

心理學家兼統計學家的漢斯・埃森克(Hans Eysenck)對高奎林的研究結果進行了檢驗。埃森克本人是一位堅定不移的懷疑論者,但他也不得不承認自己被說服了,他和他的同事也研究了其它占星假設——譬如屬於“水象”星座的人是否比較情緒化、屬於“奇數”星座的人是否更為外向、屬於“偶數”星座的人是否更為內向——結果他和他的團隊發現,證據強烈證明這些說法確實不假(註11)。

不過有一個問題仍然沒有解決,那就是行星跟其它宇宙天體究竟是怎麼對地球上的生命產生影響的?生活在上個世紀初,以及身處在世界上另一個角落的有些人倒或許擁有解答這個大栽問的線索。

月亮的作用

儘管不知道占星學能不能證明這一點——目前似乎還沒有相關統計數據——但俄羅斯人似乎對宇宙的力量可以影響人類生活的想法尤其情有獨鍾。至少,本文在撰寫過程中所碰到的俄羅斯人顯然要比偶然所允許的還要多得多。例如,希臘-亞美尼亞裔的神秘主義導師G.I・葛吉夫(G.I. Gurdjieff),雖然他也許不能被算是俄羅斯人——他的確切國籍始終成謎——但他毫無疑問是從俄羅斯開始嶄露頭角(註12)。1914年,正值第一次世界大戰爆發之際,葛吉夫最有名的弟子、俄羅斯哲學家P.D・鄔斯賓斯基(P.D. Ouspensky)曾向他請教,諸如此類的悲劇是否本來有機會可以避免。葛吉夫告訴鄔斯賓斯基當然可以,但首先得先來瞭解這些悲劇為什麼發生。

“戰爭是什麼?”葛吉夫問鄔斯賓斯基。“戰爭是行星效應導致的結果。每當有兩顆或三顆行星彼此太過靠近,就會引起一種張力...對於它們來說,這也許只是一兩秒鐘的事。但是在這裡,在這顆地球上,人們卻可能會陷入相互殺戮長達數年之久。投入殺戮的人都覺得他們是為了再正當不過的理由而戰——可以是為了國王、國家、民族榮譽、生存空間或是為了阻止惡鄰的侵略。可惜,‘他們從來不會意識到自己僅僅是一場遊戲中的棋子。’”(註13)

葛吉夫還對鄔斯賓斯基談到了月亮。現在在書店裡也經常可以找到各種談論月亮如何影響人類的書籍;我們常常掛在嘴邊的“失心瘋”(lunacy)、“瘋癲”(lunatic)、“發狂”(looney)、“妄想”(moonshine)這些字眼都說明了這種仍被斥為“不科學”的想法是多麼深植人心。

葛吉夫對此可有更多話要說。“月亮,”他說道:“是地球上一切有機生命的主要推動力,人們的一切運動、動作和表現...都依賴於月亮並深受後者的控制。”(註14)也許最令人感到匪夷所思的是,葛吉夫堅持月亮是一個活生生且還在發育的生物,而且它的飼料就是那些仍然沒有使意識真正“覺醒”、深陷在“熟睡”狀態中的人們的靈魂(註15)。

如果人們注意到,在2016年11月美國總統大選的前後幾個星期,月亮恰好進入了“近地滿月點”,也就是出現“超級月亮”——亦即暌違七十年來最接近地球的時候——也許人們會開始好奇,說不定葛吉夫真的懂得些什麼傳統政治分析師所不知道的東西(註16)。

葛吉夫自稱他是在向中亞的一個神秘的薩姆格兄弟會(Sarmoung Brotherhood)門下拜師的時候學到了這些宇宙知識(註17)。不過我們也好奇他是否還有更多俄羅斯本土的知識來源。神智學會的其中一位創立者,海倫娜・布拉瓦茨基(Helena Petrovna Blavatsky)跟鄔斯賓斯基一樣擁有俄羅斯血統。在《揭開伊西斯的面紗》(Isis Unveiled,1877)一書中,她寫道:“某些行星的相位可能會干擾我們星球上的以太,以及其它脈動與和諧。”有時這種影響會引起一波“靜修與隱修”開始盛行的內觀期;也有時會引起瘋狂的行為和“烏托邦狂熱”變得層出不窮。葛吉夫談論的是貫穿整個宇宙的一種“相互維繫的和諧”,布拉瓦茨基所側重的則是“天體彼此間的交互關係”(註18)。

布拉瓦茨基是從西藏的大師那裡學到了她的這些知識。我們還可以在俄羅斯找到其他類似的人嗎?怪的是,約莫就在葛吉夫向鄔斯賓斯基傳授我們在宇宙中的地位的同時,似乎也有另一個人正在萌生類似的思想。只不過在這個人看來,負責拉動琴弦的是太陽而不是月亮。

太陽的作用

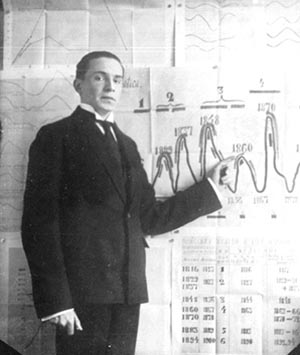

1915年1月,年僅十八歲的神童亞歷山大・契熱夫斯基(Aleksandr Chizhevsky)——他同時是科學家、音樂家、畫家、詩人——也注意到了某些不對勁。他非常著迷於研究太陽黑子——這是浮現在太陽表面上的巨大黑斑——而且最令他感到吃驚的是,就在一大群黑斑越過太陽的中央子午線的時候,地球上也跟著發生了某些事。那個月的北極光異常高漲,而且連帶的地磁風暴也干擾了比平常更多的無線電和電話通訊。但還不止如此,那時戰爭更剛好也步入了最激烈的時候,這一切難道都只是巧合嗎?

1916年,契熱夫斯基正以俄軍的身份在加利西亞前線參戰,他發現在太陽黑子和地磁風暴最為活躍的時候,戰鬥往往也會變得更加激烈。後來他看見當1917年布爾什維克上台的時候,太陽又發生了一次異常活動。仔細檢查過去的記錄,契熱夫斯基發現1905年功敗垂成的革命發生時也有相同的情況。

到了1922年,契熱夫斯基已經整理出了一張圖表來仔細研究兩千四百年來的各種“群眾運動”:包括世界各地的戰爭、重大戰役、革命、起義、大遷徙。他認為所以這些事件都具有週期性,而且與太陽黑子的十一年週期恰好吻合(德國天文學家海因里希・施瓦貝〔Heinrich Schwabe〕曾在1843年提出太陽黑子有所謂的十年週期;這個想法後來被魯道夫・沃爾夫(Rudolf Wolf)和亞歷山大・洪堡(Alexander Humboldt)進一步琢磨,並且確定週期應該是十一年)。

契熱夫斯基相信他已經找到了“歷史運動的普遍週期”,而太陽或它身上的斑點背後的任何東西,就是轉動這一切的車輪(註19)。從法國大革命一直到第一次世界大戰,近代歷史上的任何一次大變革都受到了來自太陽的刺激加劇。契熱夫斯基現在甚至能預測下一次發生這種情況是什麼時候。藉助太陽黑子週期,契熱夫斯基在1926年就提出接下來的1927-29年肯定有大事要發生。所以後來這段時間到底發生了什麼呢?薩拉查(Salazar)開始在葡萄牙實施鐵腕統治、蔣介石揮師攻佔北京、墨索里尼和希特勒趁勢崛起,還有史達林也因為流放托洛茨基而鞏固了自己的大權。另外,華爾街的崩盤更是直接引發了大蕭條。

契熱夫斯基的研究為許多人留下了深刻的印象,像是經濟學家愛德華・杜威(Edward Dewey),後者也在自己的經濟週期研究中汲取了他的想法。不過像史達林這些人的態度則沒有這麼積極。當他意識到或許真正造就蘇聯的是契熱夫斯基口中的太陽黑子,而不是馬克思主義所謂無可避免的階級鬥爭的時候,史達林便立刻在1942年下令要求他收回研究。契熱夫斯基在這時已是享有盛名的科學家,擁有許多學位與榮譽。他甚至跟尼古拉・費羅多夫(Nicolai Fedorov)、康斯坦丁・齊奧爾科夫斯基(Konstantin Tsilokovsky)還有V.I・維爾納茨基(V. I. Vernadsky)這些人一起獲得了“宇宙主義者”(Cosmist)的美名。由於契熱夫斯基不從,史達林於是讓他在古拉格集中營裡待了八年,接著又是八年的“改造”。他在史達林去世後的赫魯雪夫“平反”時期重獲自由,如今他是公認的“太陽生物學(heliobiology)之父”,這門學問專門研究太陽對地球生命的影響。還有其他俄羅斯人也受到了他的影響,或是加入宣揚他對宇宙力量影響地球的想法,譬如前面提到的維爾納茨基,他一直在積極推廣“生物界”(biosphere)和“心智界”(noosphere)的概念,再來是歷史學家列夫・古米列夫(Lev Gumilev),他認為“民族”與“激情”是推動文明的媒介,但宇宙力量對人類的影響同樣不容小覷(註20)。

契熱夫斯基認為在太陽黑子活動高峰期間導致動盪發生的原因,是因為大氣中的負離子急劇增加。在產生黑子的強烈磁暴期間,太陽噴發的耀斑影響了地球自身的磁場,導致空氣發生“離子化”。他認為正離子會導致“負面”的影響,使人們容易陷入沉悶、嗜睡和易怒。負離子的影響則正好相反,它們就好比是興奮劑;因此每每會導致在暴風雨過後想要好好“大呼一口新鮮空氣”的效果。電離作用本身也會引起一種週期變化,當負離子濃度達到最高時,萬物就會特別容易躁動不安(註21)。看來,梅斯梅爾其實並不像他的批評者所以為得那麼愚蠢。他的磁性說恐怕是有幾分道理。

契熱夫斯基逝世於1964年。有一個奇怪的事實被他忽略了,但像愛德華・杜威等其他人卻注意到地球上的變故都稍稍提前於太陽黑子週期發生,彷彿是結果先於原因一般——或者該說是地球上的事件反過來觸發了太陽黑子。顯然這其中必定有什麼神秘,或是這兩種可能都有一定道理。美國無線電公司(RCA)工程師約翰・尼爾森(John Nelson)一直熱衷於“預測”每每都會干擾通訊系統的太陽黑子究竟什麼時候才會爆發,而他也的確在1949年找到了答案。他的答案是必須把其它行星的影響納入考慮。儘管大多數天文學家都對行星微弱的磁場竟能對太陽產生影響的想法嗤之以鼻,但這正是尼爾森得出的結論,而且他能夠順利以這種方法來進行預測並提前防範停電(註22)。有意思的是,行星會對太陽產生影響正好與傳統占星學的“分相”(opposition)和“相位”(conjunction)這些概念不謀而合。當其它行星與太陽、地球形成這種排列時,萬物就會趨於混亂。反之則趨於平穩。

有些當代思想家認為契熱夫斯基的研究似乎證明了自由意志根本不存在。琳恩・麥克塔格特(Lynne McTaggart)在《束縛》(The Bond)中就指出:“如果我們從本質上來說都受到太陽及其活動的擺佈,”那麼契熱夫斯基的研究“就是對我們自以為是我們自己乃至整個宇宙的主人的重重一巴掌。”(註23)這不失為對人類自負的一種反省。但契熱夫斯基本人的想法卻剛好相反:太陽從不會強迫我們做任何具體的事,而只是促使我們傾向去做些什麼。它所扮演的只是類似興奮劑的作用;而我們又依據自己受到的刺激來決定要做什麼。在劇烈的太陽黑子活動期間,我們的好戰心態可能會增加,但依然有些和平主義者會出於良心而拒服兵役,也有人在看見外頭的騷亂時會選擇老老實實地待在家裡。

占星學中有一句老話:“星星會催促,但從不強迫”。葛吉夫顯然也知道這一點,所以他告訴鄔斯賓斯基,我們仍然可以選擇要聽從哪一種影響(註24)。通過學會掌控自己,還有掌控他自己內在的行星系統——鄔斯賓斯基的弟子羅德尼・科林(Rodney Collin)曾在《天響論》(The Theory of Celestial Influence)中對此有非常精彩的論述——人就可以避免自己淪為月亮的盤中飧,並且保有自己那一顆只在最低限度上受到宇宙定律影響的“內在太陽”(註25)。但凡是深諳此道的人應該都知道,這也是赫耳墨斯主義所想要追求的目標(註26)。地球也許難免受到頭頂上星空的叨擾,可是該如何回應這些叨擾,卻是我們自己的責任。

____________________

Footnotes

1. Nicholas Campion, The Great Year: Astrology, Millenarianism and History in the Western Tradition, Arkana, 1994, 76

2. Peter Marshall, World Astrology, Macmillan, 2004

3. Arthur Koestler, The Sleepwalkers, Penguin Books, 1979, 121 4. Colin Wilson, Starseekers, Hodder & Stoughton, 1980, 86

5. Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Routledge and Kegan Paul, 1971; Lynn Picknett and Clive Prince, The Forbidden Universe, Constable, 2011; Gary Lachman, The Quest for Hermes Trismegistus, Floris Books, 2011

6. Peter Marshall, The Theatre of the World, Harvill Secker, 2006

7. Quoted in Guy Lyon Playfair and Scott Hill, The Cycles of Heaven, Souvenir Press, 1978, 256

8. Sean Martin, Alchemy and Alchemists, Pocket Essentials, 2006, 76

9. Henri F. Ellenberger, The Discovery of the Unconscious, Fontana Press, 1994, 7-74

10. Playfair and Hill, 257

11. Colin Wilson, Mysteries, Watkins, 2006, 582-83. ‘Water’ signs are Cancer, Scorpio, Pisces. ‘Odd’ signs are Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius, ‘even’ ones Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Pisces.

12. As his biographer James Webb wrote, “Georgei Ivanovitch Gurdjieff was born… and here all pretentions to accuracy stop.” (The Harmonious Circle, G.P. Putnam’s Sons, 1980, 25)

13. P.D. Ouspensky, In Search of the Miraculous, Harcourt, Brace, and Company, 1949, 24

14. Ibid., 85

15. It may have been with this in mind that Colin Wilson made the moon the base of operations of the psychic vampires in his novel The Mind Parasites (Monkfish Book Publishing Company, 2005). This edition has a preface by me.

16. edition.cnn.com/2016/11/02/world/supermoon-november-14-2016/index.html

17. G.I. Gurdjieff, Meeting with Remarkable Men, Penguin Classics, 2015. This edition has an Introduction by me.

18. G.I. Gurdjieff, Beelzebub’ s Tales to His Grandson, First Book, E.P. Dutton, 1978, 81; Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled Vol. 1, Theosophical Publishing House, 1972, 274

19. Playfair and Hill, 277

20. Charles Clover, Black Wind, White Snow: The Rise of Russia’s New Nationalism, Yale University Press, 2016, 125

21. The ‘passionarity’ that Lev Gumilev believed was the driving force behind human activity may be Chizhevsky’s sensitivity to negative ions.

22. Playfair and Scott, 46

23. Lynne McTaggart, The Bond, Hay House, 2011, 60

24. Ouspensky, 25

25. Rodney Collin, The Theory of Celestial Influence, Watkins Publishing, 1980. Collin, too, hits on planetary magnetism as the agent at work. For him, it directly affects the body’s glandular system which he sees as arranged in parallel order to planets’ positions vis-a-vis the sun.

26. Gary Lachman, The Quest for Hermes Trismegistus, Floris Books, 2011, 135-37

加里・拉赫曼(Gary Lachman)曾經是搖滾樂團金髮女郎(Blondie)的創團成員之一,現在則是全職作家,著有十餘本書。他探討的主題包括意識的演化、西方神秘傳統、文學、自殺以及大眾文化史。詳見他的網站:www.garylachman.co.uk.。

沒有留言:

張貼留言