BY MITCH HOROWITZ

幾年前,曾有一位批評家對我留下了這麼一段評論:“霍落維茨是一位不錯的歷史學家,但這傢伙天殺的相信矮妖精(leprechauns)存在。”他說的是真的——我願意認罪。在這篇文章中,我將會嘗試解釋為什麼我的這位批評家真的是說到點子上了。

雖然我不是神秘動物學家(crypto-zoologist),但這並不妨礙我成為超自然現象研究者查爾斯・福特(Charles Fort,1874-1932)的仰慕者。不過,這並不代表我就一定要被當作是一個福特主義者(Fortean),何況我並不研究超自然現象。我的那位批評家所指的其實是我在大約二十多年前中美洲的貝里斯所歷經的一系列怪事。

如果有人不認識貝里斯,這是一個非常美麗的講英語的國家,與緊鄰加勒比海的瓜地馬拉和墨西哥接壤。貝里斯到處都是茂密的森林、雨林、蜿蜒的河流與丘陵——包括高地上的遼闊山丘,它們往往也是民俗故事和神秘傳說上演的背景。

當時我在一間身處山區的生態森林旅館裡住宿,由一對非常勤奮的夫婦和他們從馬里蘭州搬來的孩子一起打理這間旅館。他們自食其力在森林裡面開闢了這個地方,這個地區也確實成為了一個生態旅遊勝地。當時住在我隔壁房的還是知名女演員兼模特兒的布魯克・雪德絲(Brooke Shields,她人真的很好)。

現在,一位計程車司機將要從貝里斯機場將我們載往這間森林旅館。這是一趟十分漫長的車程,大概要花上兩個半小時的時間。在最後甚至還得開上一條非常崎嶇不平、絲毫沒有鋪砌過的山路,要在這種路上開車著實不易,因為碎石、樹根還有起伏不定的地勢會讓車底時不時就碰碰撞撞,甚至可能會傷到底盤。

就在我們開上山的時候,司機突然對我們說:“我實在不喜歡開到這些山上,等我把你們送到目的地,我就要趕快掉頭加速離開這兒。”在如此詭譎的地勢上開快車似乎不是很明智的選擇。“有什麼事這麼急?”我問道。

“唉,”他回答說:“在這些山上住著一些小傢伙。他們被叫做阿勒克斯(aluxes),已經在這裡生活了幾個世紀。如果你在森林裡散步的時候看見他們,你一定會嚇到說不出話來。你的聲音會卡在喉嚨裡發不出來。所以我真的不喜歡來到這裡。”

果然,他在讓我們下車後就趕緊揚長而去。我心想:“好唄,真是個怪傢伙。”

我們在旅館裡整頓了一下,第二天就划著獨木舟順著山脊的一條河而下。我告訴我的一位旅伴說,我很討厭這樣的計程車司機,因為我覺得他是故意想“嚇唬遊客”。我以為他只是想拿我們找樂子。

就在我話音剛落,一塊從山上滾下的巨石忽然從我們面前墜落下來,一舉墜入原本無比死寂的河水,它應該是從我們划過的山溝裡的某個地方掉下來的。

我嚇到了,於是我立刻心想:“好的,看來我該閉嘴了。”這是因為根據民間傳說,只要你開口談論這些生物,他們就真的會現身。這就是為什麼今天有些生活在愛爾蘭的人還是不敢直接提起“矮精靈”或者說拉布列康的名字——他們會改用比較委婉的說法,像是“那些小傢伙”。這就引起了一個有趣的切入點:你可以發現,幾乎在世界各地的傳統裡都有這類小傢伙的身影。諸如此類的民間傳說在中美洲、愛爾蘭、波利尼西亞和西非比比皆是。幾乎每個大洲都流傳著相似的傳說,它們皆可追溯到幾個世紀之前,並且一般也都包含了如下細節,譬如一旦你談論起這些小傢伙,無論你稱他們叫木精靈、小妖精還是棕仙子(brownies),你就是形同在邀請他們過來,然後他們可能就會開始惡作劇。

今天還有很多生活在愛爾蘭的老派人士依舊對“小傢伙”的存在深信不移,1999年克萊爾郡就有一條公路因為被擔心會侵犯到所謂的精靈灌木叢(fairy bush)——其據說是這些小傢伙生活的地方,而被要求改道了。人們擔心的是要是你在精靈灌木叢中間開了一條高速公路,恐怕將會招致他們的報復,造成車禍發生。與我多次共事、我非常尊敬的民俗學家兼歷史學家埃德蒙・利尼(Eddie Lenihan)也參與支持了這次改道請願。

誰在那裡?

也許我對這些事情表現出同情,是因為我其實不願生活在一個沒有絲毫神秘色彩的世界裡。我不希望自己只能活在一個當你在樹林中聽見樹枝被踩斷的聲音,卻不會去好奇“誰在那裡?”的世界。我更不願意明明只是待在一個滿是數字跟螢光燈的世界裡,卻自以為已經知曉了外面的一切。你可以說這聽起來很感性,但我認為我們大多數人都可以憑藉直覺,或者有時是親身經驗與學習來體認到,那種認為黑暗的角落中根本不可能潛伏著什麼的想法,其實真的太過自以為是了。

有太多的見證與故事已經講述了人們遭遇不尋常現象的經歷,不管是小矮人、大腳怪還是躲藏在水裡的東西,他們碰到的都是本不應該存在的事物。我們總是不自覺的受到這些故事的吸引。顯然,大腳怪或某種神秘猿猴的概念不僅貫穿著我們的民間傳說,就連直到今天也依舊能勾起人們的極大興趣。

問題是,為什麼呢?如今我們在這個世上得要面對許多令人焦頭爛額的危機與麻煩:戰爭、氣候變遷、饑荒以及所有誕生自白宮的奇思妙想。為什麼在今天我們還會對這些神秘的長著翅膀的怪獸、大腳怪、雪怪或精靈的存在感興趣呢?這背後到底有什麼玄機?

我相信有部分的原因不僅是因為其中有一些事物可能真的是出自於真實的經驗——在思考超自然現象的時候,我並不會直接把經驗主義抹去,後面我會再談到這一點——但我認為,我們對神秘動物和自然怪象的迷戀實際上透露出的是我們都擁有的一種刻骨銘心的感覺,而且我們確實有理由這麼感覺,那就是在我們的世界背後,其實還存在著另一個看不見的維度,有些東西似乎存在於超越我們的日常生活、五官感受之外。

我所說的這些已經超出了那種單純想要相信神話的程度。相反的,它觸及的是我們對一個尚未完全開顯其自身的世界的理解,但那些被我們直觀地、深刻地甚至認知地體認到的現象既可能與我們自己的心智,也可能與看不見的維度有直接的因果關係,我們還無法透徹理解這些維度的真實面貌,但我們卻時常能對它們有驚鴻一瞥。

UFO座談會

同樣的道理也適用於俗稱的UFO或外星生命目擊現象。我認為,現在的我們正身處在一個文化上的轉變時刻,它將攸關我們會如何去面對未知的力量與地外生命的存在。

這一點可以從那些關於UFO的討論中看出來。2019年9月,紐約市的古根海姆博物館(Guggenheim Museum)舉辦了一場令人耳目一新、甚至可以說是前所未有的以UFO與外星人為主題的座談會。這是一個很值得注意的動向,因為古根海姆博物館過去可不是個那麼喜歡跟神秘事物沾上邊的地方。在我的印象中,這幾乎是這座城市第一次有大型文化機構願意舉辦這樣的座談會來認真討論這些問題。

這場座談會是喜愛創新的策展人特洛伊・泰里(Troy Therrien)的傑作,他本人是古根海姆博物館的館藏負責人。出席的嘉賓有身兼作家與學者的戈登・懷特(Gordon White),他對神秘學有很深的造詣,然後還有哲學家與歷史學家黛安娜・帕蘇卡(Diana Pasulka)。在座無虛席的觀眾面前,這真是一次非常精彩的研討會。研討會結束後,這位策展人曾問我:“您認為要到什麼時候,我們的文化才可以在認真討論UFO這類問題的時候不必再感到羞於見人?”我只能告訴他,我從來都不敢對任何典範轉移(paradigm shifts)下保證。我經常回避主流的媒體記者對於所謂的神秘學復興的提問,因為我認為這些通常都只是為了炒新聞才搬出的話術。我不會隨隨便便談論這些文化轉變,考慮到這一點,我又回答他說:“實際上我想,老實說,從現在開始,我們已經邁入了一個文化上的分水嶺,從今往後我們已經不能再繼續從任何明智的意義上對UFO的概念視若無睹了。”

這樣的轉變也有部分該歸功於發生在2017年的震撼彈。五角大樓和美國海軍在這一年發佈了一段駕駛艙錄像以及飛行員目擊UFO時的錄音,其中提到了那架飛行器正以任何飛行載具都無法匹敵的驚人速度飛行,對此飛行員只能驚呼:“那是什麼?”這段呈堂供證是如此直白、清晰且具說服力,以至連那些最冥頑不靈的傢伙也不得不承認此事非同小可。

《紐約時報》在一篇十分引人注目且已經廣為人知的文章中提到了這段錄像,文章的其中一位合著者還是優秀的研究人員萊斯利・基恩(Leslie Kean)。這篇新聞報導的重要性在我看來怎麼強調都不為過,因為它可以說是終於撥動了辯論中的轉盤。當然,UFO的真面目到底是什麼還是一個懸而未決的疑問;但現在已經不會再有人否認,有關於這些現象的證詞與紀錄確實是提出了一個不應該被等閒視之的問題。

我把這種轉變的分水嶺追溯到專欄作家羅斯・杜薩特(Ross Douthat)在同一份報紙上發表的一篇專欄刊文上。這位作家自認是一位嚴肅且老派的保守派,如今在我們美國這樣的人已經不多了。2017年12月,杜薩特發表了一篇題為〈飛碟與其它童話故事〉(Flying Saucers and Other Fairy Tales)的文章,其通篇都是在嘲諷人們對UFO的興趣,這被它說成是一種長久而愚蠢的怪象。怪的是,為了駁斥這些UFO愛好者的幻想,杜薩特援引了我的老友雅克・瓦萊(Jacques Vallée)的著作,雅克不僅以參與設計了當今網際網絡的前身而聞名,他同時還是我們這個時代最傑出的UFO研究者之一,他在作為社會觀察家與作家的表現也同樣令人稱道。他的《被禁止的科學》(Forbidden Science)甚至可以說是重新復興了自從20世紀初中期以後就不曾再出現過的章回回憶敘事體寫作。

這位專欄作家引用雅克的話表示,那些所謂從外太空來到我們星球的飛行器都是從機械上來說根本不可能存在的東西。但是,杜薩特在在引述雅克的時候卻忽略了後者在他的UFO理論中所提出最重要的一點,雅克老早就指出面對UFO展現出的諸多機械上的違悖常理其實根據奧卡姆剃刀原理,我們還可以提出一種最簡單卻也不無道理的解釋,那就是其中有些目擊事件實際上涉及的是某種超維度(extra-dimensional)現象。我會對這一點進行詳細解釋,並且介紹我們該如何定義超維度。奇怪的是,杜薩特卻完全忽視了雅克的論述中的這個關鍵方面。

時間快轉到2019年8月,也就是古根海姆座談會開始的一個月前。這位專欄作家一改過去的態度,在他新寫的一篇儘管不是完全與UFO有關的文章中聲稱,近來被發佈的一些有關於UFO的證據確實比較有說服力(雖然真相仍未明瞭),僅僅就在不到兩年前,他還對這些證據嗤之以鼻呢。

我在推特上為他願意改變自己的立場表達了敬意。出乎我意料的是,《紐約時報》的輿論號居然轉了我的推文——這家報紙在過去對神秘事物同樣也不是特別熱衷。就這樣,我開始意識到,以這些看似微不足道的轉變為代表,我們實際上已經步入了一個轉捩點,現在UFO終於可以作為一個嚴肅的問題被大家議論了。如果有任何唯物主義科學家或哲學家對此有不同看法,我洗耳恭聽。

隨機數&穩定組合

普林斯頓大學本來擁有一個超心理學實驗室,名叫普林斯頓工程異常現象研究室(Princeton Engineering Anomalies Research Lab),或者縮寫叫PEAR,後來它在2007年被關閉。這個嚴肅的超心理學實驗室已經存在了將近三十年,這些年來其利用被稱為隨機數字產生器(random number generators)的機器進行了一些實驗。我們每天其實都會用上隨機數字產生器——它們可以被用來產生出無窮無盡的數字組合,通常被我們用來設置密碼。

超心理學家有時會利用隨機數字產生器來測試ESP或心靈能力。他們首先讓實驗對象待在產生器附近,以實驗他或她是否有辦法影響數字的隨機性,可以說就像是要他們在一連串的噪聲中創造出一個明顯的信號。或許我不應該在揭曉答案之前就先用上“創造”這個字眼——可是,隨著受試者開始為了打亂隨機性而發功,結果竟然也真的產生了本不應該發生的穩定數字組合。

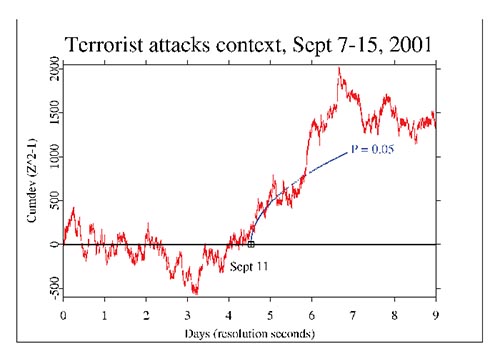

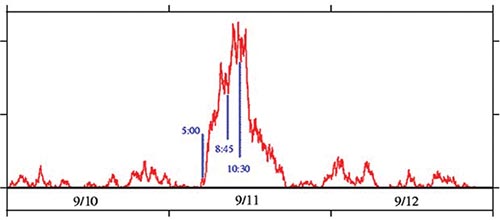

多年前,普林斯頓實驗室還在世界各地都裝設了這些隨機數字產生器,後來這產生了一個大發現——有很多期刊文章都討論過這件事,在這裡我就直接簡述——在9/11事件發生的過程中以及事件發生前不久與其後,這些隨機數字產生器都突然出現了穩定的組合模式。

本來應該完全隨機且毫無章法的數字被打斷了,突然間它們變得開始會一再重複。某些特定的模式會在特定的時刻頻頻出現。現在研究人員不得不面對一個巨大的問題,它顯然有待進一步的釐清與深究:為什麼,在這個可以被大略地形容成是全世界的悲傷時刻,這些隨機數字產生卻顯示出了一種模式,使原本無序的噪聲被打斷了?

這不由得令人遐想起心靈因果(mental causation)的誘人可能性,也就是我們是否其實能透過思想的力量來影響並產生結果。本文並沒有打算要詳細討論心靈因果,但目前已經有許多不同的科學領域,包括神經可塑性(neuroplasticity)、量子力學、安慰劑效應和心理學研究都已經證實了因果變化與思想的關係。在這個全球的創傷時刻,我們可以看見世人的思想明顯對這些隨機數字產生器施加了影響。

重頭來過

我認為我們也可以採用一種全新的方式來看待大腳怪、UFO、時有所聞的異常動物現象以及那些發生在夜深人靜時的怪事和莫名被折斷的樹枝。

很多美國人都非常沉迷於大腳怪的存在,而這也成了不少專門嚇唬人的偽電視紀錄片常見的主題;當然其也連帶衍生出了大量的書籍、文章、辯論與爭議。科學家經常抱怨說,根本沒有人提得出可供檢驗的大腳怪DNA證據,有人可能會對這一點有意見,但這的確是目前最有理的批評。

然而,如果願意虛心接受這個批評,我們反而可以開啟一個更加激進且靈活的思路。包括費曼等許多科學家都曾說過,你不可能依靠已經使你深陷囫圇的相同思考方式來解決難題。我發現這確實是一個金科玉律,比如寫作就是一個很好的例子。假設你現在寫好了一個句子或一段話,但你橫看豎看還是覺得讀起來一點都不通順,這就說明你可能需要重頭來過。這時最好的辦法就是刪掉一行或一段,然後重新開始下筆。如果問題一直徘徊不去——同樣的道理對人際關係也適用——那麼這可能就是有某種根深蒂固的問題沒有被解決。

神秘動物與自然怪象的問題同樣也是如此。也許我們之所以遲遲無法找到更多物質或DNA證據的原因是,儘管這些一再被報導的現象都是真實存在且確實發生過,但它們卻不是以符合我們五官物質生活的方式發生的。

這就讓我們回到了雅克・瓦萊對UFO的猜想,亦即這可能是某種跨維度的顯現現象,它以一種間歇性的方式突然竄入我們的意識,然後又迅速消失。這些事件可能一直都在隨時隨地的持續與交疊發生著,可是我們卻只能以間歇性(例如在有影像紀錄的情況下)、碎片化的方式或在感知變得極度敏銳的情況下才能測量和體驗到它們,就像ESP或心靈能力可能會在高度聚精匯神的時候被誘發出來。這也與心靈能量在創傷、危機或緊急情況時被釋放出來的例子類似。

超級事件

現在想想一個問題:在粒子實驗室裡,八十多年來的量子實驗已經證明亞原子粒子實際上是處於一種疊加態或波函數狀態。這意味著它們可以在同一時間出現在任何地方。它們擁有無限可能的存在狀態,我們之所以知道這ㄧ點,是因為亞原子粒子表現出了相干涉行為,這說明了它們都是非局域性(non-localized)的。直到觀察者對它們進行實際的測量之前,可以說它們都是以潛能的形式存在著。當觀察者決定進行測量的時候,粒子就會從原本的波函數狀態塌陷成局域狀態。如果沒有觀察行為,粒子將不會有任何佔據任何一個確定、可定位的位置。

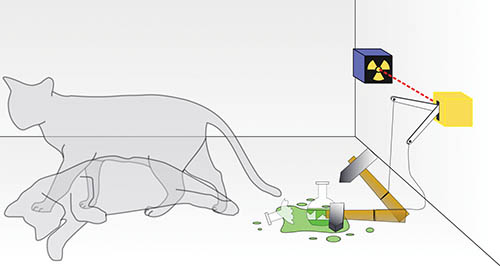

這些問題都沒有什麼爭議,沒有量子物理學家會願意去挑戰八十年光陰累積下來的數據。真正有爭議的是這些數據意味著什麼。物理學家薛丁格在20世紀30年代提出了一個思想實驗,這就是俗稱的薛丁格的貓。他的用意是要迫使他的同事承認擺在粒子實驗室面前的荒謬情景。薛丁格打算挑戰他們,要他們承認自己經過實驗得出的結果顯然有問題——否則這就意味著在這種頗具超現實色彩的現實裡,所有的事物都可以同時存在於各個地方,並且擁有無限可能的存在狀態。

薛丁格的貓的其中一種版本大致上是這樣:你先把一個被薛丁格形容叫“惡魔裝置”的東西套在貓的脖子上,這個裝置一旦與原子發生接觸就會釋放出致命的毒藥。然後你再把貓放進箱子,現在朝著箱子發射原子,你猜猜結果怎麼著?

依照常理,如果原子被射入的是空箱子,貓就可以存活下來。如果原子射入的是會觸發毒藥裝置的箱子,貓便會一命嗚呼。沒有很難吧?但薛丁格會告訴你,不,現實根本不是這樣。你不得不接受其實箱子裡正同時存在著一隻死貓/活貓,因為當原子還處於波函數狀態時,這兩種可能性都同時在這個箱子中存在。唯有在你實際打開箱子檢查後,波函數才會局域化成一個確切的現實。

因此,現實世界允許你在同時擁有一隻死貓跟一隻活貓,但這根本是不可能的,甚至毫無邏輯可言,可是如果我們想要接受量子力學的數據,就必須承認真是這麼一回事。

20世紀50年代,物理學家休・艾弗雷特(Hugh Everett)對薛丁格的貓進行進一步的推演。艾弗雷特聲稱你決定要在什麼時候打開箱子,其實也同時決定了這隻貓的過去、現在與未來。舉例來說,如果你決定要在八個小時後再打開箱子,屆時你不僅將會得到已經死掉/還活著的、而且還是一隻已經被困在箱子裡八個小時肚子餓扁的貓。所以你實際上已經為這隻動物創造了未來。無論你是決定要打開、不打開還是繼續等待,這一切都為這隻動物創造了一個完整的生命歷程。

這很可能也正是現實的實際本質:所有的結果原本都存在於無窮無盡的潛能狀態中,它們只有在開始進入我們的視角裡的時候才會變得局域化或被實現出來。所以,這一切其實都是一個測量、觀察、意識、偶然或選擇的問題。

撇開自由意志的問題不論(這完全是另一個問題),目前我所介紹的這些東西已經引出了一個可能性,那就是這些時有所聞、非比尋常的目擊事件——從游在水裡的怪蛇、長著翅膀的怪獸、來自其它世界的生物、矮人再到大腳怪——很有可能正是觀察視角的改變所導致的結果,使得這些事物能夠間歇性地局域化在我們的現實中。

在這裡我們可以參考弦理論,弦理論者致力於解釋亞原子粒子的奇怪行為模式,以及為什麼這些粒子即使相隔遙遠依然可以互相影響,還有為什麼就像牛頓曾經觀察到的那樣,即使是宏觀世界的物體也同樣會表現出遙遠的互相鏡像影響。

弦理論主張所有的粒子與物質其實都不是獨立的實體,而是一個更廣大且不斷波動的弦網裡的一個個小部分。當一個物體在空間中對另一個物體產生影響的時候,我們看見的並不是兩個互相獨立的實體,而是一條本來就相連在一起的物弦。除此之外,這些弦也可能橫跨不同維度與宇宙,因此我們並不總是能直接察覺那些引起某事發生的原因。弦理論把所有物質與事件都視為一個整體,而我們只能依靠精細的測量才能捕捉其中的蛛絲馬跡。

說到測量,我們立刻就會聯想起實驗室裡的工具。但是,如果測量的對象是現實,我們的感官不正是最好的工具嗎?在心靈的層面上,可能就是在感官變得高度敏銳,或者在我們的情緒被以某種方式激起的時刻——這可以是通過創傷、狂喜抑或危機感來觸發——我們就會突然能夠瞥見那些同樣真實、但通常無法為我們在日常生活中所仰賴的感官或認知機制所察覺的事物。那些超自然的實體確實存在,但它們是存在於這不斷振動的宇宙弦上的其它位置,或者我們也可以說是存在於另一個維度。這只是其中一種理論。還有另一種理論則認為,這未必與弦理論衝突,這些超自然實體其實一直都以一,種疊加的方式與我們的現實一同存在,你可以透過改變自己的認知視角來選擇(select)——不是顯化(manifest)而是選擇,我更歡使用這個字眼,來決定要讓哪一種現實局域化。

因此,那些奇怪的遭遇或實體都可能是真的,但它們只有偶爾才會被我們感知到,然後我們又為它們取了像大腳怪、精靈或UFO之類的名字。這些東西始終以潛在的方式存在著,只不過我們缺乏用來測量它們的工具。我們觀察世界的方式非常粗糙且充滿侷限——甚至可以說是十分虛幻。舉例來說,我們完全依照線性時間觀來規劃自己的生活,這種線性的時間觀非常的真實,擁有不可置疑的說服力。但線性時間觀本身終究只是一種一廂情願的幻覺,是我們為了規劃生活所必需依賴的幻覺,但這從來都不能代表它是真實的。

我們知道時間在達到或接近光速的時候會變慢,所以生物在以光速移動的過程中老化的速度也將跟著減緩。我們同樣也知道,極端的重力環境,比如黑洞,也會造成時間的變慢或扭曲。這些都不是理論上的玄想,它們都已經經過觀測證實,所以是真實且實際的現象。但它們對我們來說一點意義也沒有。時間可以變慢,跟每天還是要日常生活與通勤的我們幾乎毫無關係。

即使我們已經知道,且可以理解與談論這一科學事實,它也絲毫不會影響我們的線性時間觀。因為線性時間觀是為了維持五官的作用而必須存在的幻覺,但它說到底只是一種工具,而不是現實的原貌。現實的原貌,遠比我們所以為的還要陌生得多。

為什麼我們無法認清現實?

我們為什麼從來不會多想一下這個問題?為什麼現實總是顯得如此井然有序?我在這裡,你在那裡,你現在正坐在一張椅子上,這世上沒有一張無限的椅子。我們的感覺是如此實用且實際,實在很難叫人想像那種量子或弦現象如何能夠在超出抽象或亞原子層面後依然成立。哲學家威廉・詹姆斯(William James)在1902年的吉福德講座(Gifford lectures)上特別談論到了這個問題。據詹姆斯指出,當一位神秘主義者在觀察某物時,他或她實際上是在以一種宛如顯微鏡般的方式來進行觀察活動。由於他或她的感官在這時變得極度敏銳,神秘主義者得以在看見越來越多這個對象的原貌。

如果我觀察一滴水,我會覺得它就是一滴水。它呈現半透明狀,並且給人一種我會說那叫做濕的觸感。但如果用顯微鏡來觀察同一滴水,我卻可以在其中看見森羅萬象。一滴水的裡面有單細胞生物、有細菌,還有分子在四處運動。這些分子又是由原子及其它也在以類似方式運動的粒子所構成,所有這些都是我在通常情況下所不會看見的東西。

詹姆斯認為神秘主義者看待事物的方式就像是顯微鏡。可以說,一旦你把鏡頭往後平移,你所能捕捉到的現實真貌也就越來越少。今天的量子物理學家把稱這為“資訊外漏”(information leakage)現象,不過他們當然不會將其歸功於詹姆斯。他們試圖說明粒子的世界與我們的宏觀世界表現出來的明顯差異,這基本上就是在復述詹姆斯的話,也就是說,你使用的觀察工具越是精細,你觀察到的事物真貌便越細微而密實,你使用的觀察工具越是粗大,你觀察到的事物真貌便越周全而籠統。

就如同線性時間觀是一種工具,粒子的波函數或疊加態也是一樣,我們也許一直都身處在在無窮無盡的超自然事件之中,只是我們僅能斷斷續續、零零碎碎地在意識突然覺醒的時刻察覺到它們,或是出於某種原因使我們的日常思維模式被打斷的時候,有些擁有我們俗稱的ESP、敏銳感官或特殊直覺的人就可以在這種時刻發揮他們的天賦。這些人將可以在此時看見現實的全貌,但他們卻往往會被貼上諸如精神病、胡說八道、做白日夢或確認偏誤(confirmation bias)等等的標籤。唯物主義者一向喜歡用確認偏誤來一竿子打翻所有證詞,即使這些出自多位不同證人的說法已經形成了值得認真予以考慮的連貫證言。唯物主義者沒有意識到的是,他們自己其實同樣也陷入了確認偏誤或先射箭再畫靶的問題。

如果我的論點是正確的,也就是你想要找到什麼最後就會得到什麼,那麼我們還真是都在同一條船上。所以,現在讓我們不分學科一起坐下來進行對話,好來嘗試剖析我們所身處的這片地勢。我們必須真正去認識自己所生活在其中的現實,假如我們選擇排斥、停止資助或禁止所謂的邊緣科學,我們便永遠也不可能實現這個目標。想想看,如果那些關於psi或超感官的嚴肅科學研究都可以順利實現的話,這將會為我們開啟多少的可能性。要是像普林斯頓異常工程實驗室這樣的地方,可以不必因為創辦人要退休、沒有其他人可以籌得足夠營運資金或維持實驗室繼續運作之類的理由而被關閉的話,那該有多好。

我們這個社會其實並不缺錢,更稱不上有什麼資源匱乏的問題。但是,每當一遇到要以更民主的方式來分配資源,或是撥出一點微薄的資金給那些專注於現實本質的認真研究時,我們卻又總是會止不住開始哭窮。我之所以打從心底尊敬如今那些優秀的超自然現象調查員,以及十分敬佩像查爾斯・福特這樣的歷史先驅,就是因為他們總是勇於直抒己見。他們經常激勵我們去思考一些我們本來恐怕想都不曾想過的問題。

惱人的煩人精

福特本人也是一個非常迷人的人物。他出生於1874年的紐約奧爾巴尼,並在布朗克斯區長大與工作。與神秘學學者曼利・霍爾(Manly Hall)一樣,福特花了很多時間在紐約公共圖書館做研究(就連我現在也是坐在這座圖書館裡打下這段話)。當時的報紙曾評價福特是“布朗克斯的瘋狂天才”。福特在1919年出版了他的四部曲著作中的第一本書-《詛咒之書》(The Book of the Damned)。這裡的“詛咒”指的是那些不合常理的東西:亦即那些因為超越主流認知,而被邊緣化的事實、理論與思想。

福特喜歡搜集各式各樣的關於異常現象的報導,譬如不可思議的飛船(airships),這是人們在飛碟這個術語發明以前對它們的稱呼、從天上掉下來的青蛙、神秘的動物、人體自燃、念力——總之就是各種違背常理的事情。

有人認為福特是一個天才,是偉大的現代科學批判者,因為他在20世紀初就已經認識到我們的科學已逐漸開始固步自封,選擇戴上有色眼鏡,執意排除掉任何其認知所不相符的事物。

小說家西奧多・德雷塞(Theodore Dreiser)是福特的超級粉絲,他曾說:“在我看來,在這世上還沒有人能像福特那樣揭示出現實原來是這麼的有深度、神秘而充滿無限可能性。要我說,他真是太了不起了。”H.G・威爾斯(H.G Wells)則稱福特是“成天拿著冷門小報剪剪貼貼的惱人煩人精。”看來,世人對福特的評價十分兩極。但我個人真的十分尊敬這個人,我認為他的作品之所以有能耐吸引如此眾多的粉絲和讀者,恰恰是因為他擁有直面常人所不敢的勇氣。

動物的力量

我們還可以從另一個角度來看待這些神秘或寓言動物。有些動物在比喻和神話中經常出現,譬如獅身人面像、獅鷲獸或半人馬,牠們的存在彷彿是在暗示身為人類的我們所擁有的那些實際或潛在的特質,可是由於我們對這些特質的不瞭解,後來我們變得只能用隱喻來談論它們,因為它們不被接受、不被理解、不被整合到人類的集體故事裡。正如查爾斯・福特所說,它們是“被詛咒的”。

曼利・霍爾的洛杉磯哲學研究學會(PRS)前任主席俄巴底亞・哈里斯(Obadiah Harris)曾在他於2019年過世的幾年前跟我分享過一個精彩的故事。後來我們為俄巴底亞在PRS上舉辦了一次非常感人的追悼會,可以在網上找到。據俄巴底亞告訴我,每到星期日的早晨,曼利・霍爾總是習慣在一周一次的演講開始前先在他的辦公室裡準備一番,他會佇立在一座祭壇面前,並且仔細擦拭上面的一尊精美小巧的埃及貓像。

這是一尊埃及貓神芭絲特的黑瑪瑙像。他擦拭貓像的原因是為了求智慧,因為貓擁有在黑暗中看清事物的能力。很多人都覺得曼利擁有一種近乎超自然的本事,他的演說極為流暢,而且他在長篇大論時從來都不需要用上筆記。我並不是在暗示這其中是否真有什麼玄秘,但我確實喜歡這個故事。那尊貓像也是真的存在——我本人摸過它——不幸的是,它已經從曼利的辦公室消失了。我想,我們沒有人會不想要一隻這樣的小貓吧。

我們常常將這些驚人的力量歸功於所謂我們內在的動物,但我們卻又總是覺得自己沒有能力把牠們召喚出來。於是,我們選擇把牠們神化。說到這裡,我還想分享我先前在埃及經歷的兩個與動物有關的神話或寓言。

2019年2月,我正與我的朋友羅尼・托馬斯(Ronni Thomas)一起在埃及旅行。羅尼是一位出色的電影導演,當時我們正在籌劃拍攝一部以1908年問世的神秘學書籍《卡巴萊恩》(Kybalion)為題材的紀錄片。我曾經以為《卡巴萊恩》只是20世紀初的某種神秘文學新花樣而已,但是就在幾年前我才開始意識到自己真是大錯特錯,我完全低估了這本篇幅不長的書的本質與偉大。它實際上是一本非常動人又鞭辟入裡的靈性心理學著作,與在埃及古典時代末期出現的赫耳墨斯主義文學擁有同樣的精神。

為了拍攝紀錄片,我們決定盡可能地追本溯源。羅尼做了一個相當大膽的決定,那就是我們應該去埃及拍攝一些畫面。所以我們在2月份動身飛往埃及,由於我現在已經安然回家,所以我可以公開,其實那時我們並沒有拿到攝影許可證,因為它實在太貴了。我們確實有準備一筆預算,可是許可證的要價真的有點誇張。所以,我們不得不在埃及低調行事,這得要冒著不小的風險,因為一旦東窗事發,你就會被捕入獄,那可不會是什麼美好的經驗。我們對此當然有自知之明,但我們還是覺得即便沒有許可證,也沒有負擔得起的預算,還是應該要冒這個險。

最後我們順利拍攝到了一些很棒的畫面,其中一些畫面已經被放到了Youtube和Vimeo。我們預估應該可以在2020年讓紀錄片正式上映。到時你一定會被我們在埃及母親的土地上雖然是非法攝影,但卻滿懷熱誠捕捉到的鏡頭給驚豔。同時我們也邂逅了一些非常難得的機會與體驗,在這裡我要分享其中兩個故事,它們都與那些寓言中的動物有關。

在帝王谷的地底下有一些密室是大多數來到埃及觀光的遊客所不能接近的。不過如果你願意付錢給一些有辦法的人,倒還是可以一覽這些密室的風采。我當然希望總有一天人們可以不再需要依靠商業關係才能拜訪這些地方,但有時跟現實打交道就是必須這樣。至少我們還是願意在力所能及的範圍內,付錢給合適的人讓他們帶我們去一些通常不被允許對外開放的地方。

在付完錢後,我們被帶去了帝王谷的一間非常、非常深的密室。在這間密室裡擺放著一面巨大的公牛浮雕,公牛在古埃及的象徵主義中代表力量、生機與個人的能耐。在埃及的萬神殿與寓言中,這是一個非常強而有力的形象。帶我進去密室的嚮導示意我可以伸手摸摸看這個巨大的浮雕。密室裡的雕刻品都保存得非常良好,我們在欣賞埃及的古蹟的時候很容易忽略掉一件很驚人的事情,那就是它們最初其實都是彩色的。這些東西不僅是三維立體、擁有美麗的寶石及其它精美裝飾,而且它們本來還都有鮮豔而生動的色彩。隨著時間的流逝,這些古蹟才逐漸在風化的作用下失去了原有的顏色。

這些刻像和浮雕已經在這間無比乾燥、溫暖而涼爽的地下密室裡保存了上千年,當嚮導邀請我把手放在公牛浮雕上時,我一時間還感到有些無所適從,因為我對這些古物抱有莫大的敬意,我永遠也不想做出會傷害到它們的莊嚴與美麗的事。我非常清楚,要是絡繹不絕的遊客和旅行者每天都伸出手來撫摸浮雕,那一定會對它造成很大的傷害或破壞。但是在這一刻,我感到自己已經收到了一種邀請。

我曾經被哲學家雅各布・尼德勒曼(Jacob Needleman)問過:“如果今天有人要給你禮物,你會怎麼做?”即使是像我這麼聰明的學生,也只能茫然無措地不知道該怎麼回答。直到他對我說:“當然是收下!”所以我決定接受這份禮物。接下來我要坦率地報告再來發生了什麼。就在我把手放在公牛浮雕上的那一剎那,我突然歷經了,隨便你怎麼形容,一股宛如電流般的感覺流淌過我全身,我感受到自己的內在之光已經完全被打開了。要形容那種感受,我只能勉強說那就像是被閃電穿過。這真是一次非常令人難忘的觸覺體驗。

當然,有人可能會說:“瞧,你就是那種容易接受暗示的類型,你太多愁善感了。”我也不知道自己是不是這樣,說這種話的人也不可能知道當時具體到底發生了什麼。但我只能說,這就是我在那時的親身經歷。我站在那距今已有三千年歷史的宏偉寓言巨獸浮雕面前,它的色彩與生動依舊,並且還是威嚴、活力與力量的象徵,而我被邀請伸出手去觸碰它。然後我感受到了電流流淌過我的身體,這絕對是我這一輩子最不得了的經歷之一。

我們在盧克索的卡納克神殿又有了另一次經歷。我們的嚮導知道羅尼和我熱衷於神秘學,在埃及當地的口語中有一個術語專門用來形容我們這種人——他們會稱我們是“冥想者”。要把神秘學(occult)和新紀元(New Age)這些術語翻譯給那裡的人聽並不容易。一旦他們說:“噢,你們是冥想者。”的時候,他們大概就知道你們想要的是什麼了。我們這次出遊的嚮導是一位了不起的女士,她即使從未出國旅行,卻仍精通多種語言。她靠著《BBC》的語言課程自學學會了英語、法語以及韓語。她把我們帶到了貓女神賽克邁特的一座小神殿,它被藏在這裡的整個龐大建築群的一個側道裡。這座小神殿本身被封閉著,並且上了鎖。有一名手持自動步槍的士兵和另一名穿著長袍的嚮導負責守著它。要想進去,唯一的辦法就是行賄。老樣子,人生在世這種事在所難免。當然,大家也不過都是為了糊口飯吃。

那名士兵和嚮導用一種像是“這兩個髒兮兮的傢伙是誰?”的目光打量著我們,我們非常友好地向他們打了招呼,然後塞給他們盡可能多的錢,現在大家都笑了。我們獲邀進入了賽格邁特的密室,她是一個有著貓頭人身的女神。我無法告訴你這間密室有多黑,它已經有數千年歷史,絲毫無光,牆壁上也沒有半點裂紋或裂縫。

我們被引導去跪在賽格邁特的腳下,並且被邀請去親吻她的腳,把手放在她的身上並背誦禱告。我們在烏漆嘛黑的密室中完成了這個簡短的儀式,這也是一次完全超出想像的經歷。這種感覺就好像是,我們作為獨立的個體與面前這位正被我們跪拜的女神之間的分別似乎已經完全消融,我認為我倆都歷經了相同的感受,我們的身體在傾刻間變得輕盈無比,簡直就像是出體一般。在女神的面前,我們在黑暗中感受到了一種徹底的解離感。可以說,我們感到自己好像與眼前的對象一起變得超然一體,所有的一切都在那短暫的時間裡進入了一種非物理(non-physicality)的狀態,真是太不可思議了。

我不是那種會為了尋求特殊經驗而四處旅行的人,但這次經歷著實讓我們兩個耍了小花招的旅行者,在這些非凡的東西面前體驗到了也許是我們的原始祖先曾經體會過的感受。這次經歷也再次鼓舞了我原有的觀點,這我曾在其它地方討論過,那就是我們已經遺忘了我們過去的先人擁有的智慧,他們認識到了某些能量的存在,並以神化的方式將它們擬人化,為這些能量取了各式各樣的名字,譬如塞特、賽格邁特、芭絲特、密涅瓦、宙斯、朱庇特或雅典娜。

他們意識到的這些能量可能是他們自身睿智的投射,也可能是某種非局域化的智慧,然後這被他們予以神化,甚至成了祈禱請願的對象。每當有人前來找我指點迷津,每當他們感覺到自己的生活已經走入了死胡同或事情總是沒能如願發展的時候,作為某種倫理與靈性實驗,我總是建議他們何不去古代的萬神殿中尋找一位男神或女神,不管是埃及、波斯、希臘還是其它任何地方,總之就是去找到一個能與你產生共鳴、一個對你來說似乎有特別的意義、擁有正好符合你生活所需的特徵或特質的神,然後你就可以準備開始祈禱,試著向這位神明祈求,看看之後會發生什麼。或許你會真的得到自己一直以來所需要的幫助。我想,這些古老的神明或許也很寂寞。他們當然渴望獲得人類的關注與崇拜。

在過去,不分世界各地的人們都可以不畏辛苦跋山涉水,只為了向這些神獻上他們的崇拜和祈求。只可惜一切都已今非昔比。這些被擬人化的能量或智慧渴望與人類接觸;如果你也願意踏出去與其中某位神明建立聯繫並提出祈求,你可能真的會得到出乎你意料的結果。

我是根據我自己最深刻的個人經驗來向你說這些話的。我不會隨便提供一些我自己都沒有嘗試過的建議。正因為遵循了我剛才介紹過的道路,我才能夠體驗到那些在我這一生中最無可比擬、最有意義的靈性經驗。你當然不需要告訴任何人你在做什麼;你不必把這告訴你的心理醫生、你的男友或你的配偶。因為這是你自己的事,是你的私人實驗。我認為這也是非常值得且有意義的嘗試。我們假借寓言中的動物、神明或存在來訴說某些理想,而它們也許其實都是存在於我們自身之內的天賦,我們有能力可以選擇是否要與之建立聯繫。

解除詛咒

我曾在其它地方討論過蛇是如何被世界各地的不同文化奉為智慧的象徵。這在埃及文化中是如此、在希伯來文化中是如此、在瑪雅文化中是如此、在凱爾特文化中同樣也是如此。橫跨時間、距離、語言與習俗,世界上的每種主要文化都將蛇視為啟蒙、潛力、激勵與覺醒的化身。

我認為,我們西方人都對《創世紀》第三章有很深的誤解,我們往往把裡面那條與夏娃交談的蛇當作是十惡不赦的傢伙。但是,那條蛇只是允許夏娃吃下所謂的分別善惡樹的果子,這棵樹被造物主擺放在伊甸園的中央,根據寓言故事的說法,伊甸園裡的那兩個受到無微不至照顧的居民被禁止食用這將會使他們開悟的果子,他們還被告知一旦這麼做,他們將難逃一死。“你們被騙了,即使吃掉了這棵樹上的果子,你們也不一定會死。”她決定接受挑戰,後來她與亞當果然也沒有因為吃了果子而死去。他們的眼睛被打開了,獲得了丈量萬物的能力與創造力;他們得到了與造物主爭論的能力,卻也被迫離開伊甸園。故事繼續說道,後來他們的後代該隱與亞伯陷入了手足相殘的悲劇,但或許創造力的代價、意識的代價、睜開雙眼的代價,就是難免與他人產生摩擦。

我們難道還沒有看到這種現象是如何在我們的文化中蔓延嗎?焚燒女巫的行為曾經肆虐了歐洲數個世紀,而且這種行為就連在如今的世界各地也仍未絕跡。那些擁有非比尋常的經歷的人往往會被斥為神經病或飛碟怪人,柏拉圖曾提出一個著名的理論是想像我們所有人都被捆綁在一座山洞裡,只能藉由被火光投射到牆壁上的影子來認識世界,有一天其中某個人突然獲釋離開山洞,然後他興沖沖地回來告訴其他囚犯外面的世界有多麼多彩多姿,猜猜看其他人會有什麼反應?他們會想要讓這個人閉嘴。

伊甸園之蛇的故事難道不是一直在反覆重演嗎?每當出現有能力、成熟且理智的人想要談論不可思議的經歷,他或她經常會招來這樣的回應:“別在那邊嚷嚷什麼你看見了UFO,除非你不想保住你在空軍中的地位和聲譽。不要妄想研究ESP,否則每個人都會以為你瘋了,小心到時連你這個單位的預算都被沒了。休想質疑獅身人面像或金字塔的標準建造年代,難不成你希望單位裡的每個人都瞧不起你,而且你還會被貼上怪人的標籤。”

我們到底該怎麼辦?現在的我們已經與這些天賦與經驗分離,它們都被編碼成了寓言、故事、神話與原型,而正是這使我們疏遠了存在於人類經驗中的無窮天賦與可能性,但把這些東西歸結為神話、超自然現象、奇蹟、小綠人以及異常遭遇對我們來說確實更易於理解和討論,而且要冒著的風險也比較小。那些願意挺身而出說出實話的人只能像亞當和夏娃一樣被逐出伊甸園,或者換個角度來說,是被逐出舒適圈。然而,如今事情已經漸漸有了轉機。

如前所說,我不是一個喜歡輕易談論典範轉移的人。每個世代的人都會覺得自己似乎身處在大變局的前夕,其中有些世代而言可能確實是如此,譬如生活在第一次世界大戰那時的世代就的確得要面對一場大變局。我不認為這種事能夠一口咬定,但我確實相信我們這一代人正在面對的是嶄新的可能性與問題,在這個非常的時刻,它們很有可能將會顛覆我們對於身為人類的意義的理解,就如同達爾文的理論顛覆了維多利亞時代的人們對人性的看法與理解。

我認為我們正處在一個分水嶺上,擺在我們面前的是關於神奇動物、奇怪的存在、超自然事件的成堆證言,而且我們正慢慢意識到,其實我們正在觀察的並不真的是這些幻想或合成生物,因為我們實際上是在看著一面鏡子。我們正透過這面鏡子回過頭來凝視我們自己,這些東西原來都是我們正在重新認識的天賦,我們是多維的存在,不受任何線性條件的約束,而且我們所身處在其中的這個宇宙,遠比我們所想像的還要更加廣闊無邊。

____________________

米契・霍洛維茨(Mitch Horowitz)是紐約公共圖書館的常駐作家,也是洛杉磯哲學研究學會(Philosophical Research Society)的講師,著有《美利堅魔法合眾國》(Occult America)、《一個簡單的念頭:正向思考如何重塑現代生活》(One Simple Idea: How Positive Thinking Reshaped Modern Life)以及《奇蹟俱樂部:心想事成的秘密》(The Miracle Club: How Thoughts Become Reality)。

沒有留言:

張貼留言