By Dr Clyde Winters

佛教是否曾經遠赴至上埃及和下美羅埃(Meroe)帝國?答案似乎是肯定的。英國埃及學家兼考古學家弗林德斯・皮特里(W. M. Flinders Petrie)就在孟菲斯發現了佛教存在過的證據。

佛教殖民地

弗林德斯・皮特里聲稱佛教在此地的歷史可以追溯到埃及的波斯時期(約前525-405)。他寫道:

“在右側的上方有藏族蒙古人,下面是旁遮普邦的雅利安女子,底下的則是呈現坐姿、左肩上圍著領巾的印度人。這些是在地中海發現的最早的印度人遺骨。迄今為止還沒有任何證據可以證明,埃及和敘利亞向印度的遣使與阿育王遣派佛教使團遠赴希臘跟昔蘭尼之間是否有任何聯繫。但我們現在似乎在孟菲斯找到了印度殖民地,因而有望就這對於西方思想來說應該算是非常重要的聯繫得到更多瞭解。”

如果皮特里對於年代的估計是正確的,那麼這就會把佛教徒踏上埃及的時間提前到阿育王遣使埃及的兩百年前。

阿育王是一位崇尚佛教的印度國王,他向整個帝國頒佈法令,鼓勵口操各種語言的臣民都皈依佛教。

阿育王銘岩

阿育王在鹿野苑(Sarnath)建造了一座以阿育王獅柱頭(Lion Capital of Ashoka)而聞名的廟宇。獅子在佛教傳統中代表菩薩,也就是“佛之子”。菩薩指的就是那些在靈性上登峰造極的人。

菲羅斯特里厄斯(Philostratus)在《提亞納的阿波羅尼奧斯之ㄧ生》(The Life of Apollonius of Tyana)中明確提到了生活在上埃及和美羅埃帝國的天體主義者(Gymnosophist)。天體主義者是佛教徒,歷史證據清楚指出天體主義者可能曾經有兩次湧向埃及和美羅埃帝國的移民潮。

阿育王對佛教始終極為熱心,撒迦利亞・湯迪(Zacharias P. Thundy)在《佛陀與基督》(Buddha and Christ)舉出了有關阿育王的記載指出,這位統治者確實曾派遣傳道者前往埃及宣揚佛法。

湯迪堅持考古學證據可以證明早在公元前200年的孟菲斯就存在由印度聖賢組成的聚落。我們知道兩百年後這些傳道者的後代子孫依然留在埃及,因為提亞納的阿波羅尼奧斯拜訪過他們。

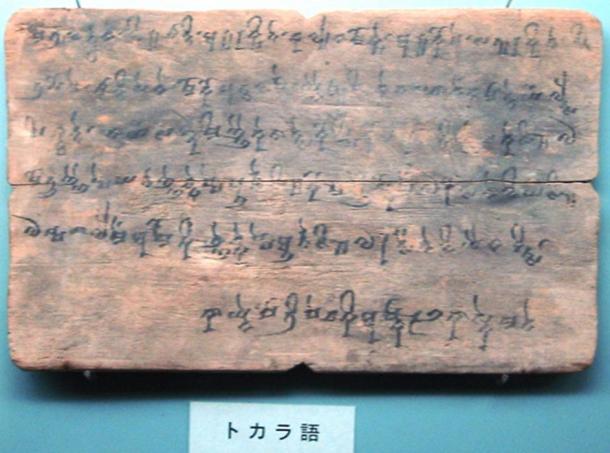

阿育王使用古老的佉盧文來發佈他的詔書,這也是被佛教徒用來書寫經典的文字。這麼說來,天體主義者應該也有依靠佉盧文來交流己見的悠久傳統,他們想必頗受美羅埃人尊敬,後者中的一些人或許對佛教的教義和經典有所瞭解。

布蘭麥人的出現

有些美羅埃人可能也對佛教產生了不小的影響,因為巴利文經典《三藏》(Tipitaka)提到了布蘭麥人(Blemmyae)這個美羅埃蘇丹的重要團體。

德雷特博士(Dr. Derrett)曾就早期的巴利文文獻指出:“我們可以在這些深受崇敬的佛教文獻中發現(非洲民族)布蘭麥人的名字,提及布蘭麥人的佛教文獻極為古老。其中《毗奈耶》(Vinaya Pitaka)肯以可以追溯至公元前4世紀。”

如果佛教文獻記載了布蘭麥人,那我們更可以肯定美羅埃(古老的古實王國)對佉盧文絕不至一無所知。這可以解釋為什麼許多美羅埃符號看起來都和佉盧文一般無二,出於佛教對美羅埃帝國的影響,有些美羅埃人可能已經學會了佉盧文。

在阿育王遣派傳道者前往埃及多年後,佛教徒向美羅埃帝國展開了第二次移民潮。這些移民都是在國王駕崩後來到美羅埃帝國。

在尼羅河谷宣揚佛教的天體主義者

菲羅斯特里厄斯曾在《阿波羅尼奧斯之ㄧ生》的第一卷中表示美羅埃的天體主義者最初都是來自印度。美羅埃文字正是在貴霜帝國統治印度的時候傳入古實,這就產生了一個可能性,即天體主義者的祖先或許其實是貴霜帝國的哲學家。

貴霜帝國統治印度時的歷史記載來看,美羅埃的天體主義者對於美羅埃語言的構建似乎有著足以提出新理論論述的地位。

這種見解並非空穴來風,因為天體主義者確實曾在尼羅河谷宣揚佛教,而且美羅埃人也採用佉盧文來作為編寫美羅埃語經典的樣板。這個理論不只能解釋眼前的史實,同時還能說明更多問題。如同古典作家所述,有些美羅埃人最初都來自印度這一點應當毋庸置疑。根據菲羅斯特里厄斯的《阿波羅尼奧斯之ㄧ生》,這些印度美羅埃人曾經接受過一位出身恆河的國王領導,後者“擊退了跨越高加索地區,向這片土地(印度)侵門踏戶的斯基泰人。”菲羅斯特里厄斯還清楚指出,美羅埃的印度人是在他們的國王被殺後才來到這個國家。

一位印度-美羅埃人的印度國王打敗了斯基泰人這件事理應會被印度史料記載,而耆那教的《卡拉哈亞-卡坦卡》(Kalakeharya-Kathanaka)就記載了當斯基泰人大舉入侵摩臘婆(Malwa)的時候,是一位名叫維克拉馬蒂亞(Vikramaditya)的摩臘婆國王打退了斯基泰人。這位維克拉馬蒂亞應該就是《阿波羅尼奧斯之ㄧ生》所說的恆河國王。對這一史實的確證也說明印度化的美羅埃人確有機會將吐火羅人的商用語言傳入美羅埃。

除了提及印度人定居美羅埃的文獻以及阿育王向埃及遣使的事實,我們還有在1940年的伊索比亞岱布拉(Debra Demo)的修道院洞穴中找到的一大批貴霜硬幣。貴霜帝國本身是盤踞中亞與印度的佛教勢力。

既然天體主義者的聚落出現在上埃及和美羅埃蘇丹,那麼在這一地區應該也能發現佛教影響的證據。

美羅埃的獅頭神

存在於古美羅埃或古實的大量佛教影響證據都是以美羅埃圖像和文字的形式展現。

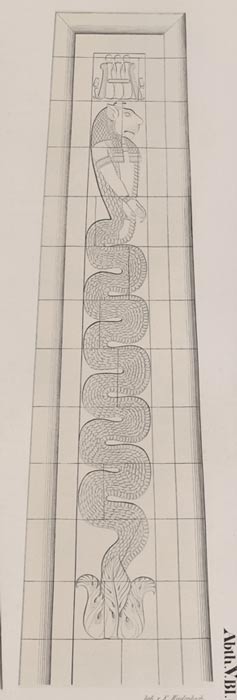

大部份的佛教影響都圍繞著美羅埃神阿佩德馬克(Apedemak)。阿佩德馬克是美羅埃的獅子神,深受當地人愛戴。

在美羅埃、穆薩瓦拉特(Musawwarat es-Sufra)以及納卡(Naqa)都有獻給阿佩德馬克的美羅埃神殿。納卡神殿可以說是集佛教的影響於一身,阿佩德馬克在這裡被描繪成三頭四臂的獅子神,或是以獅頭蛇身的方式從蓮花中冒出。

印度的天體主義者使用吐火羅文和佉盧文來著經,這透露了它們想必也是那群美羅埃人的重要交流手段。因此,吐火羅語可能是美羅埃蘇丹盛行的主要語言之一。

吐火羅語也可以搭配佉盧文寫作,健馱邏國的佛教文獻即是以佉盧文所著。按照格拉斯(Glass)的看法,在沙巴茲加希(Shahbazgarhi)和曼斯赫拉(Mansehra)發現的佉盧文銘文已經相當純熟,它們皆可追溯到公元前3世紀。這種文字也會繼續在健馱邏國、貴霜、粟特盛行。

格拉斯提出了證據證明佉盧文的歷史可以一直回溯至印度最早的婆羅米文碑文。阿育王曾以該文字頒佈岩刻詔書的事實表明,佉盧文早在美羅埃文被傳進古實的很久以前就已經開始廣為使用。

美羅埃文有很多類似佉盧文的符號,有些研究人員認為美羅埃人並沒有全盤採納貴霜/吐火羅人的書寫系統,也就是佉盧文。雖然他們的意見是這樣,但美羅埃與佉盧符號的對比仍清楚呈現出兩者有許多同源符號。

奧賓(Aubin)曾對美羅埃文和佉盧文進行比較,結果發現四十二個符號中有三十四個幾乎一致,佔81%。

由於吐火羅語是以佉盧文書寫,佉盧文和美羅埃文的相似性就變得更為有趣,並且也透露了它們彼此之間的某些聯繫,它似乎就美羅埃文的吐火羅起源提供了一絲額外的可能性。

不要忘記,韋斯比(Welsby)曾在《古實王國》(The Kingdom of Kush)中說過:“只有四個(美羅埃)字母與埃及的通俗文字具有相似性。”但是從上圖可以清楚看見,有四個以上的佉盧文字符可以跟美羅埃文相匹配,當然還不止這些而已。

語言的歷史

不過,除了上埃及和古實/美羅埃的天體主義者/佛教徒以外,還有其他印度人也在埃及。例如在庫塞爾(Quseir al-Qadim)就有不少說印度語的族群。這些印度人會用埃及文來寫下他們用自己的語言說出的話,同時我們也可以在其中發現從埃及象形文字朝向美羅埃文字的轉變。所有這些都可以證明美羅埃人中關於貴霜/印度人的那些傳統說法。

古典文獻記載了一位印度-美羅埃國王打敗斯基泰人,這能被印度那邊的文獻佐證,這可以說是從外部證實了ㄧ些美羅埃人的確源於印度。

印度商人和定居者在美羅埃(以及埃及)的這一事實,使得這些熟悉吐火羅貿易語言的印度人似乎曾將這種文字傳給急需一種中立語言好統合各族的美羅埃的可能性幾乎無法否認。在研究語言變化與雙語並用的歷史上,認為美羅埃人使用吐火羅文就一定意味著語言轉變是一個誤解,畢竟他們也會使用埃及象形文字。

很顯然,米羅埃或古實帝國擁有對佛教的信仰。這可以從(1)古實人在非洲和亞洲的存在(2)阿育王曾派遣很多佛教傳道者前往埃及,以佉盧文和吐火羅王著經(3)不少佛教巴利文文獻都提到了布蘭麥人——美羅埃帝國的土著(4)印度的貴霜聖賢可能移民至美羅埃(5)埃及孟菲斯有佛教殖民地(6)納卡的阿佩德馬克神殿有佛教影響(7)埃及與美羅埃帝國的古典文獻對佛教徒的記載,證明佛教在這幾個地方的傳播等這幾點來證實。

所以歷史紀錄清楚表明,在美羅埃人發明美羅埃文字的幾百年以前,亦即天體主義者已經來到埃及和美羅埃帝國之後,美羅埃人對那些佉盧文文獻其實一點都不陌生。

__________

W. M. Flinders Petrie, The peoples of the Persian Empire, Man (1908) No.71:pp.129-130.

JDM Derrett, (2002) A Blemmya in India, Numen 49:460-474

F.C. Conybeare, Philostratus:The Life of Apollonius of Tyana(p.45),1950.

H. Kulke & D. Rothermund, History of India (London, Routledge: 1990, pg.73

Glass, A. (2000). A Preliminary Study of Kharosthi Manuscript Paleography , ( M.A. Thesis. University of Washington) pp.20-21

Aubin,P. (2003). Evidence for an Early Nubian Dialect in Meroitic Inscriptions: Phonological and Epigraphic Considerations. Meroitic Newsletter , pp.16-39.

R. Salomon, "Epigraphic remains of Indian traders in Egypt", Journal of the American Oriental Society , (1991) pp.731-736; and R. Salomon, Addenda, Journal of the American Oriental Society , (1993) pg.593 .

Clyde Winters, Meroitic Writing and Literature. Createspace, 2013.

沒有留言:

張貼留言