BY JOHN CHAMBERS

時間回到1885年1月2日,一位患有雙重人格的精神病患者路易・維巍特(Louis Vivet)逃出了巴黎有名的比塞特療養院(Bicêtre asylum),一個月後他總算落網並被轉送至羅什福爾(Rochefort)的軍醫院。

維巍特在比塞特療養院深受人格分裂之苦,據他在羅什福爾的醫師於1885年7月記錄說,他現在總共擁有八個人格。在《重塑靈魂:多重人格與記憶科學》(Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory,1995)一書中,加拿大哲學家伊恩・哈金(Ian Hacking)寫道:“‘多重人格’這個說法最初會傳入英國,就是因為路易・維巍特。”(註1)多重人格障礙(MPD)——在今天更常被稱為解離性身份疾患(DID)——現在已經成了大家耳熟能詳的術語。

維巍特在比塞特療養院表現出了相當駭人的症狀,包括grande hysterie chez l’homme avec dédoublement de la personnalité(多重人格的激烈歇斯底里)。等到了羅什福爾軍醫院,他的病情變得更加惡化。哈金博士指出他患有“各種疼痛、瘋癱、麻木、攣縮、肌肉痙攣、感覺異常、啞巴、皮疹、出血、咳嗽、嘔吐、抽蓄、多種癲癇、緊張、夢遊、聖維特斯舞蹈症(Saint Vitus’ dance)、弧駝(患者呈臥位、面朝上時背部完全拱起)、言語障礙、動物化(患者自以為是條狗)、機械化(患者自以為是蒸汽火車)...便秘、厭食、貪食、酒精成癮、虛弱”(註2)等等。

就像我們今天一樣,維巍特的醫生認為他的病是肇始於童年受虐。維巍特是一名酗酒娼妓之子,她不但動不動打他,也沒怎麼善盡為人父母之責。他在八歲的時候離家出走,然後因為竊盜入獄。接下來他一而再再而三犯罪入獄,與此同時他也漸漸有了越來越多的身心歇斯底里。在羅什福爾,維巍特可以毫不費力且突如其來地在八個人格之間轉換,有的虔誠且溫順,也有的暴力又經常抽蓄。後來他的病情才慢慢漸有起色。他在1890年左右因為病情穩定而出院,從此以後便再也沒有他的故事(註3)。

接下來七十年僅僅傳出了十幾起多重人格障礙的發病或治療病例,大部份發生在法國。之後,1956年上映了根據真實故事改編的電影《三面夏娃》(The Three Faces of Eve),瓊安・伍華德(Joanne Woodward)和李・科布(Lee J. Cobb)分別在片中飾演夏娃和精神科醫生,電影講述了一位擁有三個人格的女人,在當時掀起不小的轟動。

以多重人格障礙為主題改編的作品為數不少。1976年,電影《變身女郎》(Sybil)也是改編自傳——《西比拉:一位擁有十六個人格的女人》(Sybil: The Classic True Story of a Woman Possessed by Sixteen Personalities)——莉莎・菲爾德(Sally Fields)在片中飾演西比拉,瓊安・伍華德這次飾演精神科醫生,同樣一時蔚為風潮。

在這兩部電影接力上映的二十年間,公眾對兒童受虐的關注也日益增加,這為《變身女郎》後來大賣座奠定了基礎。後來,治療師們開始發現他們的客戶有數十甚至數百人都是“多重人格患者”,患有多重人格障礙的人呈指數級增長,直到20世紀90年代中研究人員已記錄了十萬名病例。

多重人格障礙的暴增始於上個世紀末,並且在過去七八十年裡逐漸變得眾所週知。不過鮮為人知的是另一個短暫的時間巧合(哈金博士對1874-1886年的統計),因為就在多重人格障礙大量湧現的同時,另外三種意識狀態改變現象亦忽然開始變多:前世記憶、瀕死經驗(NDE)以及UFO目擊(包括外星人綁架事件)。

如果我們以曲線圖來表示在接下來一百至一百二十年——直到大約2000年——這四種現象的劇增情形,那我們會發現它們幾乎是遵循著相同的規律。這四條曲線實際上根本是互相重疊。換句話說,這四種現象都大約是在1874-1886年間出現,並且在接下來六十至八十年裡只傳出一些零星案例——然後在《變身女郎》這類多重人格障礙電影上映等戲劇性的公眾事件發生後開始呈指數級激增,其後更在20世紀90年代達到十萬起。有沒有可能,這其實意味著它們都是同一種現象的不同層面?

這四種現象都有一個共通點(即使目擊UFO不算,但外星人綁架仍是如此):它們都屬於回憶經驗。因此它們只能以回憶的方式被重新敘述。我們對它們的認識同樣取決於記憶的好壞——可以說,記憶就好像是倉庫一樣。這對多重人格障礙而言尤為明顯,因為人一次只能表現一個人格,其餘的人格只能被保留在“我們的記憶裡頭”。不過前世記憶也是如此;除非是被儲存在“記憶中”的某個地方,否則前世記憶根本不可能被回憶起來。同樣的道理亦適用於瀕死經驗——它們一定是被以某種方式為我們的記憶所儲存。

“消失的時間”(missing time)現象在外星人綁架事件中極為常見;被綁架者會發現他們對某幾小時甚至某幾天的時間在做什麼完全沒有頭緒——通常得要到接受催眠治療的時候——他們才會回想起自己在那段消失的時間裡被帶上了UFO(目擊UFO的實時經驗並不需要“記憶”)。

伊恩・哈金在《重塑靈魂》中指出,把記憶比作倉庫的想法實際上是直到1874年才產生,這是治療路易・維巍特的那群科學家及其同行的創見。之所以發明這個概念是因為當時的科學已經證明——或至少它認為自己證明了——根本沒有靈魂這回事。現在宗教擁有了對靈魂這個概念的唯一所有權,所以只有教會可以議論其性質。科學家發現自己沒有像靈魂這樣可供研究的對象,於是他們提出了一個替代品,那就是被比擬為倉庫的記憶。它才是真正的靈魂;是可以產生等量齊觀成果的可研究對象。

正如哈金博士寫說:“被視為個人身份識別證的記憶變成了對症靈魂的科學之鑰,所以透過研究記憶(梳理其事實),人們便能夠征服原屬靈魂的精神領域,並以關於記憶的知識來取而代之。”(註4)

那麼,我們是否應該據此推論多重人格障礙、前世記憶、瀕死經驗、外星人綁架其實都僅僅是我們想像力虛構出來的呢?伊恩・哈金相信答案是肯定的,畢竟多重人格障礙的發病率在過去二三十年的確激增。

但先緩一緩:讓我們遵循這位加拿大哲學家的推論方式,看一看這四種現象是否確實吻合大致重疊的增長曲線,即1874-1886年開始湧現、接下來六十至八十年陷入沉寂、之後又在20世紀末突然劇增。

UFO&外星人綁架

法國人雅克・瓦萊(Jacques Vallée)曾在《通往馬格尼亞的護照:不明飛行物、民間傳說與平行世界》(Passport to Magonia: On UFOs, Folklore, and Parallel Worlds,1993;“馬格尼亞”是中世紀法國民間傳說裡的雲之國)中寫道,最傑出的UFO研究者很多都相信UFO現象可以追溯到我們歷史上的很久以前。他認為外星人可能以天使、魅魔、精靈、妖精等各種形式拜訪了我們有好幾千年,而且他們在過去接觸我們的方式也跟今天的外星人綁架非常相似。舉例來說有些人相信,中世紀盛傳女巫的狂宴會把人擄去給惡魔用冰冷如鑄鐵般的陰莖強姦,這其實就是被綁架者遭到UFO綁走後的經歷,外星科研人員會用冰冷的金屬探針穿刺他們的性器(註5)。

坦普爾大學的歷史教授大衛・雅各布博士(Dr David Jacobs)是“現代”UFO研究者中的另一位健將。他認為最早的UFO目擊事件是發生在1886年11月-1887年5月的美國西部與中西部各州,那時有成千上萬人聲稱他們看見飛船式的圓柱體在天空飛行。這個時間點恰好是哈金博士提出的1874-1886年“記憶塑造”過程的頂峰;事實上,這些目擊事件的發生,正好適逢路易・維巍特在羅什福特軍醫院接受醫生治療。從1887年5月以後便沒有再傳出任何類似的UFO目擊案例(唯一的例外是二戰時據說緊緊追著盟軍戰鬥機的神秘“火焰戰鬥機”〔foo-fighters〕),直到1947年6月24日飛行員肯尼斯・阿諾德(Kenneth Arnold)目擊九架碟狀飛行器飛越華盛頓的雷尼爾山。這則頭條新聞就跟當初多重人格障礙大流行前火紅的電影《變身女郎》一樣瞬間蔚為話題,後來這件事也變成了UFO目擊事件大量擴散的起點,相關目擊直到世紀末已經累積了數以百萬。

1947年飛越華盛頓雷尼爾山的九架飛碟想像圖

到了20世紀70年代,“外星人綁架”現象漸漸開始從UFO目擊事件獨立出來。沒過多久,外星人綁架的報導已幾乎足以和UFO目擊並駕齊驅。著有《交流》(Communion)的惠特利・史崔伯(Whitley Strieber)和安妮・史崔伯(Anne Strieber)在《交流絮語》(The Communion Letters,1997)中斷言,截至20世紀90年代中,遭受過外星人綁架的人數可能高達二十五萬。在《綁架》(Abduction,1994)這本書裡,普利茲獎得主、哈佛心理學家約翰・梅克(John E. Mack)聲稱:“對UFO綁架現象在美國的普遍程度所作的調查,包括羅珀(Roper)組織在1991年7-9月對近六千名美國人進行的調查都顯示,可能有數十萬甚至數百萬美國人有被綁架或與之相關的經歷。”(註6)雅各布博士在分析了羅珀的報告後則更審慎地提出,這一數字恐怕是五百萬人。

惠特利・史崔伯本人在1985年12月16日歷經了一次他相信是被非人類從他在紐約北部的家中綁架的經驗。上圖是對他遇到的“外星人”的重繪,這張圖片是在他的非虛構類作品《交流》(1987)的封面上第一次出現,這本書的內容是在詳細講述這段經歷,這個故事後來也被改編成1989年的同名賣座電影。

前世回溯&瀕死經驗

瀕死經驗(NDE)幾乎與多重人格障礙和外星人綁架保持著同步劇增。儘管在《奇異之旅》(Otherworldly Journeys)中,哈佛神學家卡羅爾・扎列斯基(Carol Zaleski)仔細整理了歷史上來自不同文化的許多瀕死經驗故事,但它們很多可能其實是在描述完全不同的現象。對於瀕死經驗的報導,實際上得直到醫療技術進步得足以確保人能在“陷入死亡”長時間後仍有機會重新甦醒的程度才算是正式誕生。值得注意的是,H.G・威爾斯曾經寫過兩篇短篇故事,亦即1896年的《手術刀下》(Under the Knife)和1906年的《牆中門》(The Door in the Wall)——分別是哈金博士提出的記憶創造時期的十年與二十年後——這兩篇故事都描述了瀕死經驗,尤其後者更是十分鉅細靡遺,簡直可以媲美20世紀70年代後的瀕死經驗研究。威爾斯的故事也許反映了未經報導的真實事件。自那時起,至少直到20世紀60年代初前都沒有再傳出瀕死經驗的事例。在20世紀60年代後,這類案例開始呈指數級增長,連帶使其本身變得司空見慣。根據蓋洛普民調,這一數字到了1991年已飆升至八百萬。隨著復甦技術不斷進步,數字還會繼續上升。

前世回溯療法——即通過催眠來幫助客戶回想起“前世”——並不總是能見諸報章,有時這些例子還會被隱藏在更廣泛的心理學和精神病學書叢中。不過,這第四種意識狀態的首次記錄時間仍可能是在哈金博士所說的記憶倉庫概念誕生沒過幾年後。其中一個最早的案例是瑞士靈媒海倫娜・史密斯(Hélène Smith),她在1895-1897年接受哲學家兼心理學家的西奧多・弗格諾尼(Théodore Flournoy)指導,回憶起她原來是瑪麗・安東妮和印度公主的投胎轉世(這些例子在今天通常被看作是多重人格障礙)。史密斯本人是一位靈媒;她的“降神會”在弗格諾尼博士的《從印度到火星》(From India to the Planet Mars,1899)中有很好的記述。在《生命的輪迴》(Les Vies Successives,1911)中,艾伯特・德・羅哈斯上校(Albert de Rochas)提到了在世紀之交的巴黎進行的實驗,其中有十九人成功使自己的意識回溯到出生之前,化為分離的精神實體,然後繼續回到他們過去的一生或兩生(註7)。杜卡斯(C.J Ducasse)在《死後的信仰》(The Belief in a Life after Death,1961)裡也記載有一群紐約醫生在幾乎同一時間進行了相同的實驗(註8)。

然後,在接下來六七十年中,渴望蒐集前世回憶的人會發現自己宛如身處在一片廣闊乾枯的沙漠,其中只有ㄧ片綠洲——不過還是很有名的:亞薩・雷・馬丁(Asa Ray Martin,1887-1949)是俄亥俄州沙龍(Sharon)的商學院老闆,他也是第一個定期接受前世回溯療法的美國人。在《輪迴及其後的研究》(Researches in Reincarnation and Beyond,1942)中,馬丁敘述了過去十二年來他如何替五百名對象做回溯,取得了十分令人矚目的成果,包括他們能“以自己本來不懂的語言交談、唱歌和吟誦,比如漢語、阿拉伯語、德語——他們的語法和句法都反映了他們上輩子的個性。”(註9,差不多也在這個時候,埃德加・凱西〔Edgar Cayce〕開始了他非凡的職業生涯,雖然前世記憶在他的故事中扮演的角色不多,但卻非常重要)

沙漠旋即在1956年終於到了頭,接著前世記憶就像過山車般變得大為流行。上圖是催眠治療師莫雷・伯恩斯坦(Morey Bernstein)的《尋找布里迪・墨菲》(The Search for Bridey Murphy)。布里迪・墨菲是19世紀的愛爾蘭婦女,也是科羅拉多州的一位家庭主婦露絲・西蒙斯(Ruth Simmons)的前世,她接受了伯恩斯坦的催眠。西蒙斯非常令人信服地回顧了墨菲生活中的許多細節,歷史研究似乎也能證實這些細節不假。

這本書與隨後改編的電影都很受歡迎,讓人們對輪迴產生了極大興趣。越來越多的治療師於是跟進學習前世回溯。接下來前世回憶開始呈指數級增長,漢斯・譚丹(Hans TenDam)在1990年的《輪迴探索》(Exploring Reincarnation)中提到:“(治療師喬)費舍爾(Joe Fisher)估計,截止目前應該已有數十萬人接受過前世回溯...這或許有些誇大,但接近十萬的確不無可能。”(註10)等到20世紀90年代末,這一數字可能已經逼近五十萬,一位溫哥華的治療師還在1994年宣布,她個人回溯了一萬名客戶的前世。儘管前世回溯似乎已逐漸從美國擴散,不過這個數字依舊相當驚人。

這四種現象以獨特的方式互相並存,它們先是緩慢湧現,接著又在一時間急劇飆升,使越來越多人得已體驗改變後的意識狀態。要是從未有一群法國醫生及其同行決定在19世紀末嘗試瞭解記憶,好獲得有關於靈魂的知識的話,那麼這些現象是否將永無浮現之日?

哈金博士明確表示他不相信1874年以前的人們真的對記憶的本質毫無頭緒。他寫道:“我並不是說我們是從19世紀末以後才開始思考記憶是什麼,(《重塑靈魂》)上一章曾經提到記憶術和(18世紀英國哲學家約翰)洛克的生動描述,他說過去的往事:‘經常被蕩漾且狂亂的激情從它們黑暗的牢房中釋放、落在光天化日之下;我們的情感為記憶注入了思想,這些記憶本來都安安靜靜、安份守己。’但是在19世紀以前,人們對記憶幾乎沒有什麼真正的知識...(要直到差不多1874-1886年)奠基於事實、關於記憶的深刻知識才開始出現。這是出於什麼原因呢?答案是因為記憶科學可以充當公共論壇,方便科學談論其通常無法公開暢談的對象。靈魂科學現在便沒了用武之地。因此,記憶科學就這麼誕生了。”(註11)記憶科學立基於這樣一個概念,即記憶就像是倉庫,它可以永久保存ㄧ些有意義的材料,基本上就跟教會對靈魂的詮釋相差無幾。

多重人格障礙/解離性身份疾患

哈金博士的書關心的只有多重人格障礙/解離性身份疾患的興起、費力而緩慢地推進以及後來突如其來的暴增。本文討論的其它三種意識改變狀態都沒有被他納入考慮。他直言不諱地表示,他認為多重人格障礙/解離性身份疾患案例的迅速增加更多是因為“模仿”現象。電影《變身女郎》並沒有試圖定義那些已經在遭受“分裂”折磨的人們;與此相反,伴隨電影掀起巨大影響,人們紛紛提出了各自對多重人格障礙的詮釋。治療師與病患之間的“回饋”(Feedback)是這個過程的重要要素(這對路易・維巍特和他的醫生們而言也是一個十分重要的“共同創造”元素);可以說其實是治療師和病患“共同創造”了被稱為多重人格障礙的狀態。

各式各樣的文化現象,特別是電視對多重人格障礙/解離性身份疾患的形成更是居功厥偉。哈金博士寫說:“有些真正的多重人格患者會以飛快的速度切換人格,每一次都會帶來截然不同的性格。這很類似於快速切換正在瀏覽的電視頻道。這種印象之所以變得更為深植人心,是因為很多頻頻切換的患者喜歡用喜劇、肥皂劇和犯罪影集的角色為他們的人格取名字,而遙控電視恰好也是在這一時期的美國逐漸普及。我的意思不是多重人格患者都是在有意模仿電視上的幻想——或者更應該說,他們只是做得比我們更徹底。畢竟模仿他人,從來都是人之常情。”(註12)

這位加拿大哲學家甚至暗示,就在電視開始有多達一百個頻道可任君挑選的同時,自稱擁有一百多個人格的多重人格患者也接連出現的這一事實並非偶然。

哈金博士並不相信永恆靈魂的存在。他似乎是現代的社會建構理論擁護者,這種理論認為“客觀現實”並不存在,物理學上的“現實”至少與社會學上的“現實”一樣說到底都是社會和語言建構的結果。所以科學“知識”其實一點都不客觀,它們頂多是反映並編碼了其所屬文化的主要意識形態與權力關係。

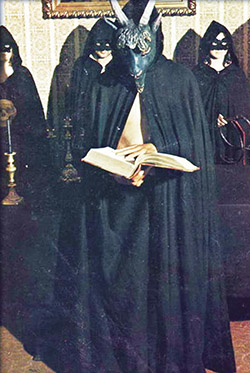

撒旦教儀式虐待大恐慌

現在回想起來,過去幾十年中發生的一件重大文化事件顯然正是社會建構的結果,這也證明哈金博士的論點並非全無道理。借安大略的《宗教寬容》(Religious Tolerance)網站的話說,這個事件就是所謂的“撒旦教儀式虐待(SRA),其可被定義為由一位或多位撒旦崇拜者按照特定的儀式,對非自願的人類受害者進行心理/性和身體傷害,其主要目的則是為了滿足他們對基督教中的魔鬼撒旦的崇拜。

撒旦教大恐慌大約從20世紀80年代開始席捲美國和加拿大,並一直持續至90年代末。這場恐慌的內容涵蓋多種迷信,比如潛伏在地下且有時甚至是代代相傳的撒旦教組織每年都會對多達六萬人下毒手。由於缺乏確鑿證據可以證明確有其事,恐慌在經過十五年後漸漸陷入消寂。《紅皮書》(Redbook)雜誌在1994年進行的一項調查發現,有70%的美國成年人相信撒旦教虐待確實存在。32%的受訪者認為‘FBI和警方無視證據是因為他們不願承認這些邪教的存在’。如今的研究人員幾乎一致確定,SRA要麼純粹是無中生有,要麼就是根本很少發生又少有曝光。”

前世記憶、瀕死經驗、外星人綁架都與以多重人格障礙幾乎相同的方式與時間湧現、持續和爆發。這麼說來,前三者難道真的只是造就出第四者的同一種意識改變狀態的不同面向而已嗎?果然它們終究都只是人類無限想像力的天馬行空?

哈金博士也許會說答案就是如此。他大概會辯稱1947年肯尼斯・阿諾德與九架不明飛行物在雷尼爾山的奇遇並沒有真的使人們睜開眼睛看清楚他們一直以來都在注意的事物(他更不可能同意阿諾德看見的不明飛行物真是往後越來越多的第一批太空訪客)。相反,他可能會堅持阿諾德的目擊事件跟當時的社會條件脫不了關係,是某種人類心理的巨大反映,所以我們開始日趨熱烈地在媒體與社會上“發明”UFO——這也是何以外星人綁架在不久後開始傳出。哈金博士恐怕不會把《尋找布里迪・墨菲》這本書的出版當作是什麼爆炸性的事件,可以使我們更深入瞭解自己的心靈;反之,他更可能會把這本書看作是一次難以抗拒的邀請,邀請我們去做夢、去創造、去發明,讓我們相信自己遠比我們所以為得還要廣闊得多(因為有不止一次生命)——但這其實都是“社會建構”。

記憶到底儲存在哪裡?

把記憶比作倉庫的“社會建構”真的以某種方式塑造了我們的認知,使我們自己虛構出多重人格障礙、前世記憶、瀕死經驗和外星人綁架這些現象嗎?這聽起來似乎不太合理;更何況,在我們這個時代愈發明顯的是,把記憶比作倉庫的概念其實大有問題,甚至可能根本不對。正如哈金博士所言,這種概念在19世紀末已變成了一種政治工具——亦即“記憶政治”——因為既然教會把持著靈魂,那麼科學家也不得落於人後。在我們這個時代,有越來越多人開始相信記憶不僅不是儲存在大腦,甚至壓根就不存在於人體之中。在《移植記憶》(Transplant Memories)中,邁克爾・格羅索博士(Dr Michael Grosso)討論了進行器官移植手術後造成的記憶異常案例。他舉了克萊兒・希爾維(Claire Sylvia)的故事為例,她“在做完心臟和肺臟移植手術後,變得非常喜歡她以前從來都沒有好感的食物,例如啤酒、青椒和炸雞塊。後來,當她見到了器官捐贈者的家屬後才知道,捐給她心臟的那位年輕人的確喜歡這些食物,甚至他在去世之前還提著一箱的炸雞塊。那位捐贈者,蒂姆(Tim)生前一直很好動,克萊兒在接受移植手術後變得非常坐不住,並且不同於以前的自己,她開始很希望能去旅行。她甚至發現自己會對美麗的女子動情、想與她們調情。但她在手術之前卻沒有任何同性戀傾向。”(註15)

克萊兒還夢見過蒂姆,但那時她還不知道自己的捐贈者是誰,當然也不可能知道他的長相。格羅索博士於是問道:“我們究竟該如何看待這些記憶?這些移植記憶似乎表明,記憶的編碼、儲存和檢索並不必然與中樞神經系統有關。對於該如何理解這一點,我們連哪怕是最模糊的概念都還沒有。”(註16)他援引了進一步研究指出,似乎大腦無論有多少或什麼部分被移除,記憶都可以保全。格羅索博士據此提出了一個大膽的猜測:“依照我們目前的所知,就算大腦被完全破壞,意識可能仍可以絲毫無損。”(註17)

在《居間之境:查爾斯・福特的現實維度》(Intermediate States: Charles Fort’s Degrees of Reality)中,柯林・班奈特(Colin Bennett)沿著同樣的方向前進,他向我們提供了一些例子證明記憶不但不存在於大腦,而且其它許多所謂的“大腦”功能恐怕也都跟大腦無關。他列舉的其中一個例子是住在玻利維亞拉巴斯的帕喬・佩納洛薩(Pacho Penaloza),他在“1984年因為操作手槍不當而炸傷了自己四分之一的大腦和三分之一的頭骨,隨後他昏迷了三個月,估計右半身得永久癱瘓,而且發聲能力大概也難以保住。來自明尼蘇達州的整形外科醫生約瑟夫・斯科夫(Joseph Skow)和弗蘭克・皮爾尼(Frank Pilney)取出帕喬的一截肋骨和一部分頭骨來為他重建頭蓋骨,然後再把頭皮翻轉縫合到位。後來除了不能拳頭無力和跛行,帕喬基本上完全康復了。”(註18)

這麼看來,(如同伊恩・哈金所說)維巍特的醫生把記憶當作倉庫(並且肯定是大腦)的想法顯然有些過於武斷,這純粹是方便醫生們找到一條能夠瞭解靈魂的途徑。越來越多的記憶如今都被證實似乎根本不需要有任何物理容器,或許它們是像霧一樣彌漫在身體周圍——甚至是遍佈整個宇宙。如此說來,關於阿卡夏紀錄(Akashic)——這個儲存了一切人類知識的更高現實的古老概念也許並不真的是空穴來風。

意識改變狀態在今天

那麼這些意識改變狀態在今天是否又有什麼新的變化呢?在21世紀的頭十年,這四種現象是否仍繼續糾纏混雜在一起?

多重人格障礙/解離性身份疾患的病例在21世紀的頭十年已逐漸減少,這說明其中許多病例或許真的是一種精神恐慌下的產物,就好比當初的撒旦教儀式虐待大恐慌。

但過去幾十年來的前世回溯療程卻大不相同。來自加拿大安大略省多倫多的治療師鮑勃・霍姆斯(Bob Holmes)就告訴我:“保守地說,我估計全世界的前世回溯療程已經超過十萬次,甚至是這個數字的好幾倍。”(註19)(已故的)前世回溯專家羅傑・伍爾格博士(Dr Roger Woolger)也補充說:“我猜這一趨勢在美國肯定是有所減少。但在土耳其、巴西、葡萄牙、印度和日本等國家,從事前世回溯療法的治療師正變得愈來愈多。”(註20)

來自荷蘭阿姆斯特丹的漢斯・譚丹是歐洲前世回溯療法協會(European Association for Regression Therapy,EARTH)的主席與《輪迴探索》(1990)一書的作者,他告訴我前世回溯療法在1978-1990年曾迅速發展,然後逐漸平穩下來。“大概是從過去五年(2011年以前)開始,趨勢又重新回升。”他說。“它在南亞日益流行,在歐洲同樣越來越普及。”他補充說,由於數量持續增加,所以很難估算確切的數字。但是,他猜測全世界每年“進行的療程總數應該是三十五萬次”。在過去二十五年間,大約有一至五百萬人曾接受過一次或多次回溯,不過品質、效果和可靠性可能參差不齊(註21)。

至於UFO目擊事件,住在科羅拉多州格里利市的UFO互動網絡(Mutual UFO Network,MUFON)國際主席克利福德・克里夫特(Clifford Clift)則報告說:“MUFON在2010年收到了約六千次目擊報告。我估計在全球範圍內應該有一萬兩千次,但我不能確定...目擊數量自2000年以後有所增加,不過這也許是因為有更多人開始知道MUFON。還有一個數字值得你記住,那就是只有十分之一的目擊者會向MUFON或其他人透露他們的經驗。”(註22)

法國國家太空研究中心(CNES)的澤維爾・帕索特(Xavier Passot)也表示:“很難估計全球到底有多少UFO目擊數字...此外,相比起2000年,現在的目擊事件更容易受到許多社會參數影響,比如網絡日益普及使UFO目擊案例更容易傳出,再來還有科幻電影的影響。”(註23)

再來是外星人綁架,科羅拉多州博爾德市的約翰・梅克研究所(John E Mack Institute)代表比爾・比希(Will Bueche)倒是發表了如下令人意外的聲明(以我們的曲線圖而言):

“根據與梅克博士最密切合作的幾位經驗者的案例,他們一生中歷經過多次這種事情,我們發現外星人遭遇從2000年後有了明顯減少。有些人歷經了非常特殊的交流,他們被告知這種接觸以後將會變得很罕見,其他人則只是在未被告知原因的情況下得知這種事以後不會多有。儘管‘一次性’的事例仍偶有發生,但與上世紀最後十年的情況相仿,微起微伏而非年年多有成了現在的常態。

對過往記錄的回顧顯示,20世紀80-90年代(並一直持續至2000年)是這類經歷最活躍的時候。

這些經歷嘎然而止的事實更加印證了我們的認知,即它們確實是某種形式或實際的接觸經歷,是某個團體按照其規劃的時間表按部就班進行的活動,不過我們對其仍舊所知甚少,因為相比起豐富的經歷證據(那些心智健全者的直接經驗),實物證據卻非常乏善可陳。

另外一種可能性是,這些接觸實際上是正在跟另一群與約翰・梅克研究所沒有聯繫的(年輕)一代繼續進行,或者這些接觸已經不再是採取物理形式,因而很難認可(甚至是因為太過可怕),也有可能是因為過於微妙(和快樂)而變得容易與夢境混淆。但這些說到底終究都只是猜測。”(註24)

瀕死經驗的發生率在持續上升,根據最新的蓋洛普民調,有兩千萬美國人宣稱自己有過瀕死經驗。

這些意識改變狀態還會繼續令我們感到大惑不解,其中最讓人百思不得其解的當然是為什麼它們會如此同步,彷彿就像是同一個未解之謎的不同層面。也許只有對這四種在今天如同在19世紀一樣令人困擾的現象繼續進行深入的比較研究,才能讓我們在最後找到答案。

____________________

Colin Bennett, “Intermediate States: Charles Fort’s Degrees of Reality,” The Anomalist 7 (Winter 1998/99), 79-157.

John Chambers, “H.G. Wells (1866-1946): Did the Father of Science-Fiction Have a Near-Death Experience?” The Secret Life of Genius: How 24 Great Men and Women Were Touched by Spiritual Worlds,” Rochester, VT: Inner Traditions/Destiny Books, 2009, 179-186.

Theodore Flournoy, From India to the Planet Mars: A Study of a Case of Somnambulism with Glossolalia, New Hyde Park, N.Y.: University Books, 1963.

Michael Grosso, “Transplant Memories,” The Anomalist 7 (Winter 1998/99), 71-78.

Ian Hacking, Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995.

David M. Jacobs, Secret Life: Firsthand Accounts of UFO Abductions, New York: Simon & Schuster, 1992.

C.G. Jung, “Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies,” Civilization in Transition. Bollingen Series XX. Princeton: Princeton University Press, 1970, 307-432.

John E. Mack, Abduction: Human Encounters with Aliens, 2nd edition, New York: Ballantine Books, 1995.

Personal Communication, Will Bueche, representative, John E Mack Institute, September 2011.

Personal Communication, Clifford Clift, MUFON, July 2011.

Personal Communication, Bob Holmes, July 2011.

Personal Communication, David Jones, Ph.D. July 1996.

Personal Communication, Xavier Passot, CNES, July 2011.

Personal Communication, Hans Ten Dam, July 2011.

Personal Communication, Roger Woolger, July 2011.

Religious Tolerance Website: www.religioustolerance.org/sraover.htm

George Schwimmer, Ph.D., “A.R. Martin: Pioneer in Past-Life Regression,” The Journal of Regression Therapy, Vol. VII, No. 1 (December 1993), 16-28.

Michael Shermer, Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time, New York: Saint Martin’s Griffin, 2002.

Whitley Strieber and Anne Strieber, The Communion Letters, New York: HarperPrism, 1997.

Hans TenDam, Exploring Reincarnation, London: Arkana, 1990.

John White, “What Are UFOs?” New Dawn Special Issue 17 (Spring 2011), 3-9.

Roger, J. Woolger, Ph.D., Other Lives, Other Selves: A Jungian Psychotherapist Discovers Past Lives, New York: Bantam, 1987.

Carol Zaleski, Otherworld Journeys: Accounts of Near-Death Experience in Medieval and Modern Times, Oxford: Oxford University Press, 1987.

1. Hacking, 172

2. Ibid, 174

3. Ibid, 174-175

4. Ibid, 198

5. Personal Communication, David Jones, Ph.D. 6. Mack, 85

7. TenDam, 7-8

8. Woolger, 87-88

9. Schwimmer, 23-24

10. TenDam, 8

11. Hacking, 219

12. Ibid, 32

13. www.religioustolerance.org/sraover.htm

14. White, 7

15. Grosso, 71

16. Ibid, 73

17. Ibid, 77

18. Bennett, 99-100

19. Personal Communication, Bob Holmes

20. Personal Communication, Roger Woolger

21. Personal Communication, Hans Ten Dam

22. Personal Communication, Clifford Clift

23. Personal Communication, Xavier Passot

24. Personal Communication, Will Bueche

約翰・坎伯(JOHN CHAMBERS,1939-2017)擁有多倫多大學英文碩士學位,著有《維克多・雨果與精神世界的對話》(Victor Hugo’s Conversations with the Spirit World)、《天才的秘密生活》(The Secret Life of Genius)和《艾薩克・牛頓的形上學世界》(The Metaphysical World of Isaac Newton)。

沒有留言:

張貼留言