馬其頓國王腓力不惜重金也要為他十四歲的兒子,亞歷山大請來最有能力傳授高深學問的老師,他同時也希望作為王子師表的不二人選應該是名揚四海又通才達識的哲學家,於是他想到了亞里斯多德。他向這位希臘賢達寄去了如下這封信:“腓力致亞里斯多德:別來無恙,想必您知道我有一子,我總是對諸神不勝感激;不僅是感激犬子的出生,更是因為他能有幸生在您的時代,我懇求您讓他接受您的教育與指導,他必不會辜負我們和他終有一天要繼承的王國。”亞里斯多德在接受了腓力的邀請後,遂在第一百零八屆奧林匹亞運動會的第四年動身前往馬其頓,並留在那裡與亞歷山大展開了八年的師生生涯。年輕的王子對這位老師的喜愛幾乎與他對自己的父親毫無不及。他曾說過是他的父親讓他出生為人,但卻是亞里斯多德讓他成為一個高貴的人。

亞里斯多德把古代智慧的基本原則都教授給了亞歷山大大帝,在哲學家的腳下,這位馬其頓青年逐漸認識到希臘智慧的與眾不同,它已被柏拉圖的不朽門徒賦予了人格化。在他的睿智之師的提領下,他跨過哲學的門檻,見到了那個屬於聖賢的世界——不論是命運還是他靈魂的侷限都注定了那是一個他無法征服的世界。

亞里斯多德在閑暇時也不忘編輯與注釋荷馬的《伊利亞德》,他也把完成的成品獻給了亞歷山大。年輕的征服者對這本書愛不釋手,就連在征伐他國的時候都寸不離身。在他打敗大流士後,他從眾多戰利品中發現了一個精美、鑲嵌寶石的軟膏盒子,待他將裡面的東西統統倒在地上,他驚訝地宣布自己又找到了一本值得亞里斯多德著手編輯的《伊利亞德》!

就在他在亞細亞浴血奮戰之時,亞歷山大不巧聽說了亞里斯多德在他這一生中所發表過的最可貴的其中一次講話,講話的內容更令年輕的國王深感悲痛。所以,已知世界的征服者,亞歷山大向未知世界的征服者,亞里斯多德發出了責難和哀嘆,他甚至在其中揚言自己對世俗的浮華與權力都棄如敝屣:“亞歷山大致亞里斯多德,一切安好:您真不應該把迄今以來僅限於口頭傳授的那些學問出版成冊。如果我從您那裡獲得的更為深刻的知識都被人們盡覽無疑,那我將憑什麼高居在眾人之上呢?就我而言,我寧可在學識而不是權力與疆土多寡上超越眾人,告辭。”這封讓人倍感意外的信並沒有令亞里斯多德平靜的生活激起任何漣漪,他只是回信說哪怕這些內容已被傳給世人,沒有聽過他講課的人(缺乏靈性理解力的人)也不可能領會它真正的重要性。

才花了短短幾年,亞歷山大大帝就走上了一條全由鮮血堆砌而成的道路,隨著他自己終於不支倒地,完全憑著他個人建立的帝國亦轟然崩塌。一年後,亞里斯多德也邁入了一個更偉大的世界,而他的奧祕仍繼續被他在呂克昂的門徒互相討論。但是,正如亞里斯多德曾在亞歷山大的生命中發光發熱,他在死亡這方面同樣一點也不平凡;雖然他的屍骨早已在不起眼的墓裡腐敗,可是這位偉大哲學家卻依舊鮮活在他的智慧成就之中。歲月流逝下來對他的感念不減反增,一代又一代人都在思索他的定理,直到他的理性天資遲早被完全超越,但亞里斯多德——“睿智之人的大師”,這是但丁對他的稱呼——終究才是亞歷山大曾企圖用利劍攻克的這個世界的真正征服者。

因此,這證明了要囚禁一個人光是奴役他的肉體還不夠——更要必要的是虜獲他的理性;為了解放一個人僅僅是解開四肢的枷鎖同樣無濟於事——因為他的思想需要首先從自己的無知解脫出來。肉體的征服必定會失敗,因為這只會滋生仇恨與分歧,激勵眾人去向那個滿腔怒火的狂人復仇;但無論是情願還是不情願地服從智慧,他們都會從中認識到優於自己的品格跟美德。

古希臘、埃及、印度的哲學文化遠要優於現代世界,所有人都無法否認這點,即使是最堅定不移的現代主義者亦然。黃金時代的希臘美學、理智主義和道德更是從來沒有可以與之相提並論的對象。真正的哲學家向來屬於人世間最高貴的秩序:出過傑出思想家的國家或民族確實是幸運的,因為正是靠著他們,它的名字才值得被記住。在家喻戶曉的克托羅內畢達哥拉斯學派看來,哲學是人世中不可或缺的一物。那些無法理解思辨能力的人根本不配稱得上是活著。有鑒於此,每當有成員因為天生的冥頑不靈而自願退出或被驅逐出哲學兄弟會,在這個共同體的墓地都為會他立一塊墓碑;因為他背棄了知識與道德追求,選擇重新投入充滿感官幻象與虛假野心的物質世界,這對真實世界的人來說與死人無異。畢達哥拉學派認為,被感官奴役的生活相當於屬靈的死亡,至於感官世界的死亡則被視為屬靈的新生。

哲學賦予生命是因為它揭示了生活的尊貴與意義。物質賦予死亡是因為它使人類靈魂中的那些能力變得盲目或黯淡,這些能力本該對創造性思維與高貴美德的活躍衝勁作出響應。與這些遙遠時代的標準相比,20世紀的人類賴以生存的法則真是何等低劣!人類這個擁有無限自我提升潛力的崇高生物,在今天卻向虛假的標準俯首稱臣,而不去發揮他與生俱來的權利——還絲毫沒有意識到後果——就是深陷物質幻象的漩渦中。他把生活在塵世間的寶貴歲月全都浪費在讓自己變得無堅不摧的可悲徒勞,問題是他卻選擇在一個萬物注定不會長久的世界這麼做。漸漸地,他作為一個靈性存有的記憶便從他的客觀思想褪去,他開始將自己所有僅部分覺醒的天賦都投進工業勞動的沸騰蜂窩,這儼然已是他唯一想得到的現實。他的自我原本崇高在上,就這樣慢慢陷入了曇花一現的憂鬱深處。他墮落到了堪比野獸的程度,只能以愚蠢的方式咕噥他因為對神聖的計劃缺乏瞭解而引起的滿腹狐疑。在一個庸俗紛亂的巨大工業、政治、商業地獄裡,人們無不在自己造成的痛苦中苦苦掙扎,尋向漩渦般的迷霧,努力想要抓到並握住各種奇形怪狀的幻影的成功與力量。

約翰和《啟示錄》的異象,引自讓・杜文特(Jean Duvet)的版畫。

朗格勒的讓・杜文特生於1485年,大概卒於1561年,他為《啟示錄》繪製的插圖在同年被付梓印刷,他是法國文藝復興時期最年老也最偉大的版畫家。關於杜文特其人,我們頂多知道他是法國國王的金匠。他的《啟示錄》版畫是他七十歲以後的成品,亦是他的傑作(有關這位朦朧的大師的進一步信息,請參閱小威廉・伊文斯〔William M. Ivins, Jr.〕的《藝術之道》〔The Arts, May〕,1926)。約翰的臉其實是以杜文特本人為原型,就像其它許多杜文特的作品,這幅畫也富有哲學象徵意義。

對生命的原因一無所知、對生命的意義一無所知、對死亡的奧祕之外一無所知,可是他的內在其實擁有一切的答案,人卻樂意犧牲美麗、真實和美好的內在來換取世俗野心下的血腥祭壇。哲學世界——這是一座秀麗的思想花園,屬於聖賢的兄弟會——已經逐漸從時人眼裡淡出。在它原有的位置上升起了一個以岩石、鋼鐵、煙霧與仇恨砌成的帝國,數以百萬計可能是人類的生物帶著絕望在這樣的世界裡匆忙來回,既要求生也要想辦法維持這個龐然大物的存在,被他們親手豎立起來的大傢伙正一邊發出隆隆巨響,一邊無可避免地朝著一個未知的盡頭駛去。身處在這個物質帝國中的人們枉然地相信自己比天上之國更了不起,一切都變成石像,被令人眩目的光彩所吸引,人凝視著那張梅杜沙般的面孔,換來的結局就是化為石像。

在這個商業時代,科學只顧著為物理知識分門別類,還有對自然界的世俗與幻象部分瞎忙。它所謂的實際發現無非就是把人與物理侷限綁得更死而已,即使是宗教也日趨物質化,衡量信仰是否美麗與尊貴的標準變成了巨大的磚石建築、房地產或是資產負債表。連接天地、好似一把威嚴的梯子的哲學曾是過去無數明哲之士攀上真正的實相的工具——但就算是哲學事到如今也已變得平淡無奇,充斥大量相互衝突的駁雜觀念。它的美、它的尊嚴、它的超越性全都已經不復存在。就像人類思想的其它旁支,它業已變得物質化-美其名曰“實用”——由於哲學現在的活躍是如此僵化,作出的貢獻幾乎只能繼續鞏固這個屬於岩石與鋼鐵的現代世界。

在所謂的飽學之士行列中,有一群新興的思想家正在快速崛起,這些人也許可以被適切地稱之為世俗智者學派(School of the Worldly Wise Men)。在得出了一個令人瞠目結舌的結論,即他們是世上的智識之鹽後,這群紳士已然自命是所有知識,不分是屬於人類的還是神聖的終極法官。這些人堅稱神秘主義者全是癲癇病患者,而那些上古先賢更都是神經病!他們宣稱上帝是原始迷信的痴心妄想、宇宙沒有任何閎意妙指、不朽是想像力的天馬行空,就連卓越的偉人也不過是細胞組合的誤打誤撞!現在畢達哥拉斯被認為患有“依戀情結”(bean complex)、蘇格拉底是臭名昭彰的醉漢、聖保羅隨波逐流、帕拉塞爾蘇斯乃惡名遠播的庸醫、卡格里奧斯特羅伯爵為一介江湖騙子,然後聖日耳曼伯爵則是有史以來最成功的騙徒!

容光煥發的救世主和聖賢的崇高形象,最好是與本世紀的這些發育遲緩、扭曲變形的“現實主義”產物有任何相似之處了?世界各地的男男女女都已被現今這個沒有靈魂的文化體系打倒在地,只能大聲哭喊要那被放逐的美麗與啟蒙的時代回來。有些人已經開始意識到目前這所謂的文明正在自掘墳墓;冷漠、無情、唯利是圖跟物質效率才是最不切實際的,唯有能夠為表達愛與理想提供機會的事物才真正有價值。整個世界都想要追求幸福,卻苦於不知該如何開始。人必須找到幸福之冠,靈魂必須尋求徹悟。只有透過實踐無限的善與無限的修業,內在的自我才可能找到寧靜。撇開人類的中心思維,在人的心靈中其實仍有東西觸及了哲學——不是這個或那個哲學法典,而是一個在廣泛與全面意義上的哲學。

往昔偉大的哲學典範需要東山再起,因為只有它才能掀開掩蓋了世界之果背後的世界之因的面紗。唯有神秘學派——那些神聖的智慧學府——方能向苟延殘喘的人類揭示一個更偉大、更光榮的宇宙,它才是被稱為人類的靈性存有的真正家園。現代哲學的失敗就在於,它將思維看作是了一個純粹的智性過程。唯物主義思想與商業主義一樣是沒有希望的生命準則,思考的力量是人類真正的救星。每個時代的神話與歷史救贖者都是這股力量的化身。那位化身往往只比他的鄰居多了一分理性,又多了一分優秀。他真正著眼的是世上其它地方都無法相比的更高理性層面,這樣的人才配被尊為偉大的思想家。只知曉較低層面的人跟野蠻人沒有任何區別。因此,比較理性的發展程度才是個人進化的確實衡量標準。

簡而言之,古代哲學的真正目的是要找出一種方法來加速理性本質的發展,而不是靜待緩慢的自然過程。這種至高無上的力量源泉、這種對知識的掌握、這種對內在之神的弘揚全都被隱藏在了哲學生活這一概括性陳述之下。這就是偉大工作的關鍵,也是賢者之石的奧祕,它意味著煉金術的嬗變已大功告成。所以,古代哲學首先就是生命的生活;其次則是一種智識方法。只有過上哲學生活的人才夠格作為一位最高意義上的哲學家。這樣的人對於何謂生活有最透徹的瞭解。正因如此,一位偉大的哲人是一個三重的生命——肉體、心靈和精神——它們都既完全致力於,也都徹底被理性滲滿。

人的肉體、情感與心理本質提供了互相幫助或互相殘殺的環境。由於物質本質是心靈的直接背景,僅有心智能夠實現理性思考,而理性又是以和諧且高度精細的物質結構作為基礎。因此,正確的行動、正確的感知還有正確的思考乃是正確的認識的前提,只有將它們的思維與它們的生活協調一致,哲學的力量才有可能湧現。於是智者才會說,除非他已在生活的學問中有了造詣,否則無人能達到認識的學問的最高境界。哲學的力量是哲學生活的自然衍生物。就如強烈的物質存在強調了物質本身的重要性,或者就好比修道士的形而上禁慾主義確立了狂喜的希求,因而完整的哲學吸收會令思想家的意識進入那個最崇高又最高尚的領域——那個純粹的哲學,或說是純粹理性的世界。

對於一個主要關注世俗成就的文明,哲學家代表的是能夠權衡並指導文化成長的平衡智慧。一個人要想建立哲學的節奏通常需要花費十五至二十年。舊一輩的門徒會在這段期間接受最嚴厲的訓練。生活中的每一項活動都要逐步脫離其它志趣,轉而專注於思辨。在古代世界還有另一個也是最重要的因素影響了理性智慧的產生,而這完全超出了現代思想家的認知:神秘學派的哲學啟蒙。一個展現出獨特的心靈與靈性資質的人會被接納進這群智者團體,然後他會學到奧術傳說代代相傳的無價遺產。這份哲學真理遺產是古往今來最無與倫比的寶藏,而且每個門徒都接受了屬於智者的兄弟情誼,之後他會回過頭來向這個分類知識庫作出自己的貢獻。

哲學是世界的希望,因為現代生活的所有悲傷都是源自於缺乏適當的哲學規範。即便是那些只些微認識到生命尊嚴的人,也不得不承認這個時代有著顯而易見的膚淺。有道是沒有人能夠在發展出屬於他自己的人生哲學之前抱得功名。任何種族或國家也不可能真正偉大起來,直到它終於有了一個充分的哲學,並依照這門哲學順水推舟。在世界大戰之際,當所謂的文明決意在切骨之仇中跟別的文明拼得你死我活時,人們其實已經無情地摧毀了比人類生命本身更為珍貴的事物:他們抹去了人類思想的記錄,原本生命可以藉由它們更快走上智慧之路。穆罕默德就曾說過,哲學家的墨水遠比烈士的血水要貴重得多。無價的文獻、無價的成就記錄、建立在世間選民歷經無數時代的耐心觀察和實驗而來的知識——所有這些都被摧毀殆盡,沒有留下一絲一毫。相比起人類想要在一個不可估量的時間片段中控制廣袤宇宙中的一個無窮小點的慾望,究竟知識、真理、美、愛、理想、哲學或宗教是什麼呢?僅僅是為了滿足ㄧ些人的異想天開或雄心壯志,人類就會動手把宇宙連根拔起,縱使他知道自己的生命不過是過眼雲煙,他曾抓住的一切都會變成留給後代子孫再起糾紛的陳舊起因。

戰爭——無可辯駁的非理性——仍然在世人的心中悶燒;直到人類的自私被克服之前,它不會銷聲匿跡。用各式各樣的發明與破壞性典章武裝自己的文明在將來也只會繼續自相殘殺,但在人類的心神中其實埋藏著一個巨大的恐懼——那就是害怕文明終將因一場大決戰毀滅自身。然後,週而復始的從頭來過又會重新開始。在因其理想主義死絕而崩毀的文明廢墟中,有一些初民決定走出命運的子宮、打造一個嶄新的世界。預見到日後的需要,過去的哲學家都希望這個新世界應當是曠古未聞的最真確也最美好的一個。按著神聖的律法,過往的每一項成就都將成為這個新秩序的基石。人類的偉大的哲學寶藏必須被好好保存,至於膚淺的東西就任其自滅;無論要付出多少代價,最基本和必要的那些東西務必要留住。

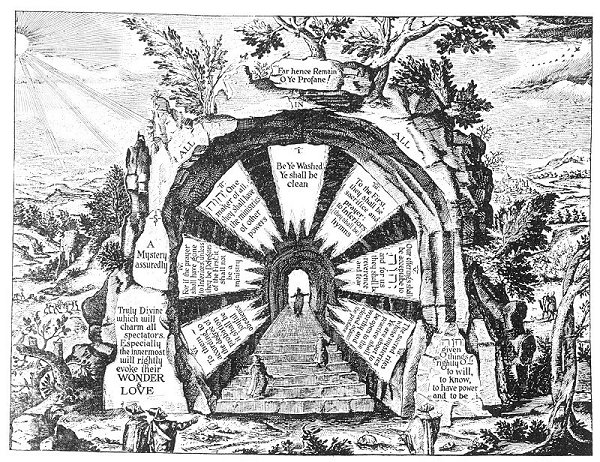

神秘之屋的入口,引自昆哈特《永恆智慧的露天劇場》。

昆哈特對代表永生之路的這個象徵性形象作出了如下描述:“這是唯一真實的永恆智慧的圓形劇場——此路雖窄,卻足夠莊嚴,如此才配得上耶和華。入口的登高之路是由神秘、無可置否的體驗所構成,它要經過一連串的台階,如圖所示。它總共由七個神階組成,或更確切地說是屬於忠實之子的一系列哲學教義。登上這些台階後就可以步入天父的道路,要麼通過啟示,要麼通過其它手段。根據入口的七項神諭法則,那些經受過神秘啟發的人才可以入內,他們以肉體、心智、靈視之眼沉思並探討基督教卡巴拉、神聖魔法、物理化學、智慧的本質:善、造物主的力量;他們不會因詭辯而死,而是以通神而活,正統的哲學家提出真誠的哲學來闡明主的工作、讚美上帝,祂也會賜福給這些上帝的朋友們。”上圖與上述的描述,可以說是亙古以來對智者之屋的外觀與門路最為引人注目的論述之一。

柏拉圖主義者認識到無知有兩種形式:純粹的無知與複雜的無知。純粹的無知不過是缺乏知識,這是所有後於第一因誕生的生命的常態,因為只有第一因才擁有無所不包的知識。純粹的無知是一個永不停歇的媒介,它會不斷敦促靈魂要繼續獲取知識。從這種盲目不已的處女狀態開始,想要使自己的精神狀態成長的意欲會變得越來越旺盛。除了個像天賦的不成熟,人類的智慧總是被自身的存在形式所包圍。物的世界不可知,這也是一個永無止盡的精神刺激源泉。因此,智慧追根究底還是源於理性對未知問題的索求。

經過抽絲剝繭的分析之後,萬物之因(Ultimate Cause)可以被明智地命名了;用最簡單的話說,這就是美善的上帝。蘇格拉底宣稱知識、美德和效益具有天生的善。知識是認識的條件、美德是存在的條件、效益是實踐的條件。智慧是心靈整全的同義詞,很顯然這種狀態只能存在於整體(Whole),畢竟任何小於整體的東西都不可能享有萬有(All)。創造的任何個別部分都是不完整的;所以任何不完美的個別物在某種程度上也是缺乏整全。但凡有不完整之處,無知必會如影隨形;以任何一個個別物來說,雖然能夠認識自我,可是卻無法在自我中認識其它個別物。從哲學的角度來看,人類的進化就是一個從異質性到同質性的過程。終有一日,孤立的個體意識碎片會重新聚合成一個完整的整體。屆時就只有那個無所不知的狀態才是絕對真實。

所有生命都是相對無知又相對明智;相對一無是處又相對盡善盡美。顯微鏡向人們展示了他的舉足輕重;望遠鏡則向人們呈現了他的滄海一粟。透過永恆的存在,人類的智慧與理解都在逐漸增加;他不斷擴大的意識將把越來越多東西包括在自身之內。儘管目前的人類並不完美,不過他也明白在真正變得完美之前,他不會幸福,而在他所有能為自我完善出一份力的天賦裡,最重要的莫過於理智。穿梭在這座多樣性的迷宮,僅有條理分明的心智可以且必須引導靈魂進入重聚的完美之光。

除了扮演精神成長催化劑的純粹的無知,還有另一種更危險又微妙的無知。這第二種形式就是雙重或複雜的無知,它可以被簡單地定義為無知之無知。膜拜太陽、月亮、星辰並為颯風獻上供物,原始的野蠻人只懂得用最粗魯的迷信來平息他的未知神明。他生活在一個處處都是她無法理解的奇蹟的世界裡,如今的偉大城市都曾是原始人漫遊的地方。人類已不再自視為原始人或土著,奇蹟與敬畏的精神亦已被詭辯取代。今天的人崇拜的是自己的豐功偉業,無邊無垠的時間與空間在他的意識背景中要不是被壓縮到最秒小的地步,就是直接被完全無視。

20世紀是一個迷戀文明的世紀,它已被自己生產出來的贋品給淹沒;它的神祇也都各行其道。人類忘記了自己其實是多麼微小、多麼無常、多麼無知。托勒密因為認為地球是宇宙中心所以備受嘲笑,可是現代文明卻似乎恰恰是建立在這個假設之上,地球仍是所有天體中最長久也最重要的一個,坐在他們的星空寶座上的諸神也肯定都對發生在身處於這混沌中的球形螞蟻山上的充滿里程碑與劃時代意義的事件著迷不已。從古至今,人們不停努力建設他們的城市,用盡浮誇和權力想要主宰它們——彷彿一片金子或一千萬個僕人就可以使人獲得與他的思想尊嚴不配的地位,還有讓遠在天邊的星星也能看見他金光閃閃的權杖。

這顆微不足道的行星沿著它的太空軌道持續轉動,它已見證了大約二十億生靈的生老病死,而這些生靈渾然不知在自己所居住的這團球塊以外,還有著無可估算的遼闊空間。從無限的時間與空間的角度來說,工業領袖跟金融大亨又算得了什麼?假如這些富豪中的任何一位終於君臨天下,除了一粒宇宙塵埃上的小暴君,他還是個什麼玩意?

哲學向人類透露了他與萬有的親密關係,讓他曉得他是點綴蒼穹的各顆恆星的兄弟;使他從站在一顆旋轉原子上的納稅人變成了宇宙的公民。它告訴他,雖然他的肉體受縛在地球上(他的血液與骨頭都是其中一部分),但是在他的內心還有一股精神力量,一個神聖的自我,只要透過它,他就可以與整體合而為一。所以,無知之無知就是一種尚未覺醒的安於現狀狀態,生活在這種狀態下的人對除他物理感官之外的事物一竅不通,於是他便匆匆宣布沒有什麼是可以知道的!不知道生命、不知道救贖物質的他無比無知;但是他卻聲稱物質生活最為重要,並且視之為至高的實相——這就是一個對自己的無知一無所知的人。

要是無限者不希望人變得明智,那祂當初就不會賦予他認識的能力。要是祂不打算讓人變得善良,那祂當初就不會在人心中播下美德的種子。要是祂要人注定被限制在狹隘的物質生活,那祂當初就不會讓他擁有至少是在部分程度上,能去抓住無邊無界的外宇宙的感知與知覺天賦。哲學的呼喚者疾呼眾人都是精神上的同志,大家都是思想上的兄弟,是同一個自我的集會。哲學令人脫離愛慕虛榮、脫離無知的傷悲和世俗的絕望、脫離野心的嘲弄跟貪婪的殘酷魔掌、脫離鮮紅色的仇恨地獄與理想主義死寂的冰冷墓地。

哲學指引眾人踏入寬闊、寧靜的真理平原,哲學世界是一片和平之地,被壓抑在每個人靈魂中的那些美好品格在此都有表達的機會。人們會在這裡被教導葉草的奇蹟;每塊石頭都可以開口訴說其存在的秘密。所有的生命皆沐浴在理解的光輝中,營造出了一個美妙又瑰麗的實相。從創造的四角哼起了一首歡樂的美樂,哲學之光在這裡揭示了存在的意義;在智慧與善良的借力下,即使是人類不完美的智慧也能認識到整體。人類的嚮往之心可以在這兒發現發自靈魂肺腑的友誼,這些良善就好像深藏在礦脈的貴金屬一樣。

沿著智者指明的道路,追求真理的尋求者最終要邁入智慧之山的山峰,然後凝視著生命的全景在他面前蔓延開來。坐落在平原上的城市此時不過是渺小的斑點,每一側的地平線都被不可知的灰霾覆蓋。接著,靈魂意識到智慧有賴於視野的開闊;看得更遠,它就增長得越多。隨後,人的思想將帶領他升上天國,街道隱沒入城市、城市隱沒入國家、國家隱沒入大陸、大陸隱沒入地球、地球隱沒入太空,太空繼續隱沒入無限的永恆,直到最後只剩下兩樣東西:自我與上帝的善。

雖然人的肉體始終與他同在,讓他成天與那些無心之人相行相隨,但實在很難想像人其實是生活在一個屬於他自己的世界,他可以通過揚升、與內在的本性深刻交融發現到這ㄧ點。人一直都過著雙重的生命。一種是從子宮到墳墓的一路鬥爭,它的跨度得由人自己發明的尺度——時間來衡量。或許它可以被稱作無心的生活。另一種生活則是從現實到無限,它始於理解,它的跨度是永遠,也只會在永恆的層面上結束。這就叫做哲學生活,哲學家既沒有所謂出生也沒有死亡;一旦一日實現了不朽,他們就是永久的不朽。曾經與自我交融過的他們熟知在內在裡面有一個不會消失的不朽根基。在這個充滿活力的根基——自我——之上,他們建立了一個哪怕太陽、月亮和星星都已逝去仍將會持續存在的文明。傻瓜只活在當下;但哲學家活在永恆。

一旦人的理性意識從石頭中滾下,當它能夠爬出墳墓時,它就再也不會死了;對於第二次或哲學式的出生將不會再伴隨消逝。這不應該被理解成肉體的不朽,而是哲學家已經知道他的肉體不是他真實的自我,物質塵世也不是他真實的世界。察覺到他和他的肉體不可被同日而語——形式終將燈枯油盡,生命卻會歷久彌新——於是他便實現了意識的不朽。這就是蘇格拉底所談論的永生,他說:“阿尼圖斯(Anytus)和萊孔(Melitus)也許確實害死了我,但他們無法傷害我。”對於智者來說,物質存在不過是生命殿堂的外室。要打開這間前廳的大門,光輝才會照射入那個偉大也更完美的存在。無知者生活在一個受時間和空間限制的世界,但是對那些掌握了存在的意義與尊嚴的人而言,這些終究都只是幻象,是感官的幻覺,乃人因對神的恆久無知才造成的畫地自限。哲學家生活在並為這個恆久感到激動不已,在他眼裡這個無限的時期已被全能的第一因設計為屬於一切成就的時間。

人並不真的是如乍看下的那般無足輕重;他的肉體絕對不是他的真實自我的確鑿權衡。人的無形本質與他的理解力一樣海闊天空,也和他的思想一樣不可限量。他的思緒伸出手就能抓到星星;他的精神更隨著宇宙的生命自身一同悸動。達到理解狀態的人會獲得知識能力的提升,如此一來他就可以將宇宙的各種元素融入自己。未知僅僅意味著那些尚未被囊括入尋求者的意識之中的東西。哲學令人培養欣賞之心;因為它揭示了知識的榮耀與豐足,它還展現了那些潛力與天賦,從而使人能夠知曉七個世界的秘密。

古老的啟蒙者會讓他們的門徒從物質追求的世界進入屬於思想與精神的生命。經年累月以來,神秘學派一直站立在實相的門檻之上——那是區分本體和現象、實體跟影子的假想點。神秘學派的大門永遠維持著半開,有幸穿過它的人就可以踏入寬敞的精神之地。哲學世界不在右邊也不在左邊,不在上面也不在下面。猶如滲透入一切空間與物質的微妙本質,它無所不在;它穿透了所有存有的最內層與最外層。在每一個男人和女人身中,這兩個領域被一扇門相連,它又聯繫著非自我與認識自我及其成全。這扇門是神秘主義者的心,他透過情感的靈性化進而接觸到更高層次的世界,一旦有過感受與認知,即成為最有意義的價值所在。對哲學家而言,理性是隔閡外在世界與內在世界的大門,啟迪的心智彌合了物質跟非物質彼此之間的鴻溝。因此,神性就在一個有覺知的人身上誕生了,然後他就會把目光從對人的關注轉移到對眾神的關注。

在這個“實事求是”的時代,上帝的存在在人們眼裡只有遭到奚落的份。他們一邊嘲笑善,一邊用迷茫的心靈思索物質的幻象。他們忘掉了超越星辰的道路,古時候的偉大神秘訓令曾邀請人去認識他自己的神聖遺產,但現在這樣的事物已經沒了,人自己弄出來的訓令現在就佔據著過去的古老學府的位置,那些學府曾以凹柱和拋光的大理石豎起奧祕。那些為世界帶來文化與美的理想的白袍聖賢已經束起他們的袍子,徹底離開了人們的視線。即使如此,這顆小地球仍然沐浴在它的能量賜予者(Providential Generator)的陽光之下。那些眼睛掙得大大的寶寶仍然直面著物質存在的奧祕。人們繼續歡笑、哭泣、喜愛與仇恨;有些人依舊夢想著一個更高尚的世界、更充實的生活、更完美的實現。介於會朽與不朽的大門仍朝著人的心靈和思想半開。美德、愛和理想主義到底還是人類的拯救者。上地繼續去愛,去指引祂的受造物的命運。這條路依然在蜿蜒向上。人的靈魂並沒有被剝奪翅膀;它們只是折疊在了肉身的衣裳下面。哲學永遠是最神奇的力量,它會打破塵土的容器,將靈魂從積習與歪曲中解救。一如往昔,獲救的靈魂就可以展翅高飛,飛向自身的源頭。

神秘學派的呼喊者現在又再次開口,歡迎所有人上前來參觀光明之屋(House of Light)。曾經偉大的物質制度已經失靈,人為的虛假文明早已變質,變得就像弗蘭肯斯坦的怪物,就要反噬他的創造者。宗教在神學思辨的迷宮裡漫無目的的徘徊。科學在對抗未知的障礙面前無能為力。知道路在何方的只有先驗的哲學,唯有啟蒙的理性才能將人的理解帶向光明。只有哲學才能教人生得其會、過得其好、死得其所,並且以最完美的方式歷經重生。在這個屬於選民的行列——選擇了知識、美德和實用生活的人——那些古往今來的哲學家都會一起歡迎你的到來。

【全書完】

沒有留言:

張貼留言