美洲印第安人是天生的象徵主義者、神秘主義者以及哲學家。如同大部份的原住民族,他的靈魂與彰顯在他身上的宇宙作用可謂是同音共律。他的神聖精神(Manidos)不僅從他們高聳過雲的崇高之座主宰著一切受造物,他們同時也會遁入人間,和他們的紅膚子民同在。眾神手拿卡呂梅煙斗(calumets)吞雲吐霧出了垂懸在地平線上的灰雲,這些神靈可以用木變石生火,甚至是叫喚流星劃過一道烈燄。對美洲印第安人來說,無論是森林、河流還是天空中其實都隱藏著不可勝數的超物理與無形實體。有的傳說還聲稱在湖底裡生活著一整個印第安部落;的種族在白天從不露面,只有到晚上才會爬出他們隱居的洞穴來到地上漫游,使粗心大意的旅行者遭殃;再來還有蝙蝠印第安人(Bat Indians),他們看上去人模人樣卻擁有蝙蝠狀的翅膀,這些人只生活在昏暗無光的森林和難以接近的崖邊,他們睡著的時候會把頭從粗壯的樹枝和露出的岩石間垂下。紅種人的這種元素生物哲學顯然是其與自然界親密接觸後產生的體悟,後者充滿了各種難以解釋的奇蹟,因而變成了衍生出這種形上學臆想的原委。

與早期的斯堪地納維亞人相同,北美印第安人也認為大地(偉大母親)是一個居中的世界,在其上有天國(偉大之靈〔Great Spirit〕就住在這裡),在其下則是一個陰暗又可怕的地下世界(這裡是陰影與地底勢力的居住地)。他們和迦勒底人一樣在天地之間劃分若干層次,有的是由雲層組成,也有的是由天體的路徑構成等等。地府同樣也層層分明,在這方面它與希臘體系一致,代表的是小秘儀的啟蒙之屋。那些能夠掌控兩種或更多元素的生物被認為是這些精神世界的使者。死者的安身之處則遙遠的不得了:有天之上、地之下、天涯海角或是無邊汪洋。有時河流會川流過死者之國與生者之國,這點也與埃及人、希臘人還有基督教神學雷同。數字4對印第安人而言具有獨一無二的神聖性,大概是因為偉大之靈把祂的宇宙造成了一個四方形。這令人聯想起了畢達哥拉斯學派對四元組的崇敬,它被他們奉為造物主最合適的象徵。那些以肉身闖入死者之國的無畏英雄的傳奇故事,毫無疑義地證明了北美印第安紅種人同樣也有屬於他們自己的神秘學派。不管這些神秘學派是在何時誕生,它們都被相信能夠在哲學意義上與死亡旗鼓相當,那些經歷過儀式的人已憑著肉身體驗過了死後的種種。在儀式圓滿完成後,受啟蒙者實際上業已獲得了隨意進出自己的肉身的能力。這便是各種關於印第安人的陰影之地(Shadow Land)或幽靈世界(World of Ghosts)的冒險寓言的哲學基礎。

“從這一端海岸走到另一端海岸,”赫利特・伯爾・亞歷山大(Hartley Burr Alexander)寫道:“神聖的卡呂梅都是印第安人的祭壇,它的煙霧是獻給天國最適切的貢品。”(參見《神話概覽》〔Mythology of All Paces〕)這部作品還在備註中對煙斗儀式作出了一段描述:

“司儀在這時再次起身,用他自己的火盈滿和點燃了莊嚴的煙斗。吐煙要三次,一把接著一把,第一把吐向天頂、第二把吐向地面、第三把吐向太陽。第一次是在表達他對偉大之靈在過去一年眷顧他與允許他出席這場盛會的感激。第二次意味著他回到了大地母親身邊,她變出各種造物充當他的食糧。第三次他感謝太陽,謝謝它永不黯淡的光芒始終普照著所有人。”

為了製作卡呂梅,印第安人必須到煙斗石採石場去採來紅石,偉大之靈曾在遙遠的過去降臨那裡,用祂的雙手打造了一把大煙斗,然後向創世的四個角落吐煙,於是才有了這個神聖的儀式。有許多印第安部落——其中有些還得不辭千里——才能從這座採石場挖得神聖的石頭,偉大之靈就是在那裡宣誓了永恆的和平統治。

印第安人並不崇拜太陽;他寧願把這個光彩奪目的圓球當作偉大與至善之靈的妥當象徵,只有他會永遠為他的紅膚子民注入生命。蛇在印第安象徵主義中的角色——特別是大蛇——更加證實了神秘學派沒有在北美大陸缺席。飛蛇是亞特蘭提斯的啟蒙者的象徵;七頭蛇代表亞特蘭提斯的七座大島(奇波拉〔Chibola〕諸城?)及七個輝煌的史前秘儀哲學流派。不單如此,想想當俄亥俄州亞當斯縣的大蛇丘(great serpent mound)被擺在眼前時,又有誰能否認秘密教義確實存在於美洲,而那巨大的爬蟲動物是否就代表了存在之蛋(Egg of Existence)?很多美洲印第安部落都信奉輪迴轉世,他們甚至會根據孩子的前世來為他們取名。曾有一個故事是一對父母不小心給他們的孩子取了一個不對的名字,結果這個寶寶就不斷哭鬧,直到名字取對了為止!輪迴的信仰對愛斯基摩人而言也很盛行,有些年事已高的愛斯基摩人甚至會選擇自我了斷,以便投胎到親人的新婚家庭。

美洲印第安人相當瞭解幽靈和死者的實際靈魂之間的區別,這是神秘學派的啟蒙者獨有的知識。好比柏拉圖主義者,他們也理解原型世界的原理,在這個世界中存在著所有存有顯現在塵世間的形式,有一群群體(Group)或長老(Elder)、靈魂(Souls)在監督動物物種的想法也為他們所知。紅種人對守護靈的信仰會使帕拉塞爾蘇斯感到他鄉遇故知,當他們意識到守護整個氏族或部落的重要性後,這些守護靈便被化為圖騰。有些部落會以讓人難以忘懷的儀式來呈現這一場面,當年輕人被送入森林進行禁食與祈禱時,他們的守護靈就會在此刻現身。不論出現的是什麼生物都會成為他們獨享的守護靈,可以在他們往後遇到麻煩時搭一把手。

納瓦霍沙畫,引自霍斯滕・克拉(Hasteen Klah)的原畫。

納瓦霍乾燥畫或沙畫是以朝著光滑的沙子灑上雜色研磨顏料的方式繪製而成。圍繞在這裡翻印的這幅畫周圍的是彩虹女神,中心主旨則是納瓦霍宇宙神話的故事。根據納瓦霍的沙祭司、繪製了這幅畫的霍斯滕・克拉,納瓦霍人並無偶像崇拜,因此他們沒有為神明賦予形象,而是僅從心理去銘記他們。就像眾神會在翻騰的雲層上作畫,祭司也會對著沙堆依樣畫葫蘆,且當畫畫的目的已經達成時,只需撥一撥手就可以讓一切恢復原狀。據這位講述者說,祖尼人、霍皮人、納瓦霍人皆系出同源;他們都從泥土中誕生,然後化分成三個部族。

納瓦霍人大約是在三千年前抵達科羅拉多州的拉菲樂山(La Platte Mountain)某地。納瓦霍人有四座聖山分別是拉菲樂山、泰勒山(Mount Taylor)、納瓦霍山(Navaho Mountain)與喪・弗朗西斯科山(San Francisco Mountain)。話雖如此,這三個部落起初卻都生活在地底下,四座山的山脈就在他們腳下。東部山脈呈白色、西部呈藍色、北部呈黃色、南部呈黑色。這些山巒的高低起伏導致了日夜更迭,白色的山峰隆起就是白天、黃色的山峰是黃昏、黑色的山峰是黑夜、藍色的山峰是黎明。有七位主神受納瓦霍人崇敬,但霍斯滕・克拉無法肯定印第安人是否將這些神明與行星相提並論。七大神之一的巴克奇迪(Bakochiddy)皮膚白皙、髮色淺紅且雙眼灰濛。他的父親為太陽的射線,母親為太陽的光芒。後來他升上了天國,就某些方面而言,他的一生與基督頗為類似。為了報復自己的孩子被綁架一事,魚神卡霍斯索德(Kahothsode)讓大洪水止不住地噴湧出來,祖尼人、霍皮人和納瓦霍人為了躲避這場浩劫才跑到了地上。

此處翻印的沙畫是用來治愈疾病的藥品之一。在治癒儀式期間,病人會被放置到畫上,畫本身要在神聖的草屋(hogan)裡完成,閒雜人等不得入內。圖畫中心的神聖卍標誌也許是寰宇間最流行的宗教符號,它代表世界的四個角落。左右兩側各有兩位駝背的神,這可能是因為他們把巨大的雲朵揹在背上。在納瓦霍宗教藝術中,男神向來是圓頭,女神總是方頭。

海華沙(Hiawatha)是北美印第安民間傳說的大英雄,據劉易斯・斯彭思指出,這個名字的意思是“追尋貝殼串珠的人”。在已故的伍羅德・威爾遜提出他精心呵護的國際聯盟美夢的幾個世紀以前,海華沙一直享有著這種先見之明的榮譽。追隨著斯庫克拉夫特(Schoolcraft)的腳步,朗費羅將史實的海華沙與阿岡昆人(Algonquins)跟奧吉布瓦人(Ojibwas)的神話英雄-易洛魁聯盟的馬拿保斯何(Manabozho)混為一談。易洛魁人的首領海華沙在歷經無數次挫折與失望之後終於皇天不負苦心人,將五個最大的易洛魁部落整合成了“五族聯盟”。這個聯盟最初的用意——通過仲裁委員會來化干戈為玉帛——說不上是完全成功,但是這條“銀鏈”卻讓易洛魁人產生了其他北美印第安人無法望其項背的團結。然而,海華沙也不是沒有反對者,古往今來不分任何種族的偉大理想主義者都有這個困擾。薩滿們決定使用魔法對付他,根據一個傳說,他們創造了一隻從天而降的惡鳥當著他的面前,把他的女兒撕成碎片。當海華沙完成了他的使命,搭著不用人划的獨木舟沿著日落之路遠去後,他的子民才意識到了他們的救星是多麼偉大,於是他們為他追封了半神的地位。在朗費羅的《海華沙之歌》(Song of Hiawatha)中,這位詩人為這個偉大的印第安政治家訴說了一個充滿魔法與巫術的迷人故事;不過透過象徵與寓言的迷宮,卻還是可以隱約瞥見海華沙這位啟蒙者的模樣——瞥見這位紅種人的非凡人格和他的哲學。

《波波武經》

沒有其它的聖典能像《波波武經》一樣如此完整地闡述一個偉大神秘哲學學派的啟蒙儀式。光這一部經典就足以證明紅種人在哲學上的出類拔萃。“紅膚的‘太陽之子’,”詹姆斯・摩根・普雷斯(James Morgan Pryse)寫說:“並不崇拜獨一的上帝。對他們來說,獨一的上帝肯定不會有半點人情味,但所有源自於獨一的上帝的力量卻都充滿人性。這與西方流行觀念中的有人性的上帝和以非人格化方式運轉的自然剛好相反。諸位可以自行決定哪一種看法更具哲學性。這些太陽之子崇拜羽蛇神,他是太陽的使者。他在墨西哥被叫做魁札爾科亞特爾(Quetzalcoatl),在基切是古庫瑪茲(Gucumatz);在秘魯則是阿馬魯(Amaru),我們的單詞美洲(America)就是從後者來的,Amaruca字面上的意思是‘羽蛇神之國’。這位和平之神的祭司都來自他們在山脈上的主要中心,他們曾經一度統治過整個美洲。所有忠於古代宗教的紅種人至今都仍然深受他們的影響。他們的其中一個堅實中心就位在瓜地馬拉,他們的教團就是《波波武經》的作者。在基切語裡,瓜地馬拉其實就義同於納瓦特語的魁札爾科亞特爾;quetzal代表天堂之鳥,coatl是蛇——‘長滿天堂之鳥羽毛的大蛇’!”

《波波武經》是被席梅內茲神父(Father Ximinez)發現於17世紀,之後被布拉瑟爾・德・布林布林格(Brasseur de Bourbourg)翻譯成法文並在1861年出版。唯一完整的英文譯本是由肯尼斯・西爾瓦・古斯里(Kenneth Sylvan Guthrie)完成的版本,這個譯版貫穿了早期的《太初有道》雜誌,同時也是本書參考的基礎。詹姆斯・摩根・普瑞斯翻譯過一部分的《波波武經》,而且他還撰寫了極有價值的評論,但遺憾的是他的翻譯工作從未真正完成。《波波武經》的第二卷主要是圍繞在基切人的啟蒙儀式,這些儀式的直重要性對共濟會象徵主義與神秘哲學的研究者而言不言而喻,因為它們十分有力地說明了古老且神聖的神秘學校在美洲大陸的存在。

劉易斯・斯彭思在介紹《波波武經》的時候曾為這份手稿的標題想過幾個譯名。透過對《瑪特之書》(The Book of the Mat)和《社區紀錄》(The Record of the Community)的引經據典,他認為正確的標題應該是“葉子集”(The Collection of Written Leaves),Popol意味著“準備好的樹皮”,Vuh是“紙”或“書”,源自於動詞uoch,亦即書寫。格思里博士(Dr. Guthrie)把Popol Vuh這幾個字解釋成“元老之書”(The Senate Book)或“神聖會議之書”(The Book of the Holy Assembly);布林布林格將它稱為“聖書”(The Sacred Book);席梅內茲神父則以“民族之書”(The National Book)喚之。在他為第十五卷《路西法》(Lucifer)撰寫的關於《波波武經》的文章中,詹姆斯・摩根・普瑞斯選擇從神秘主義者的角度來看待這個問題,於是他把它叫做“天幕之書”(The Book of the Azure Veil)。編輯《波波武經》的古老記載的基督教化印第安人曾把這部作品稱作“人類在陰影之地,以及人如何洞悉光明與生命的故事”與生命的故事”。

所剩無幾的本土記錄包含的大量證據表明,中-南美洲的那些後來居上的文明已無可救藥地被他們祭司的黑魔法給主宰了。印第安巫師會用他們凸狀的磁鏡來捕捉有智慧的元素生命,使其被囚禁入這些可憎的道具深處,最終屈服於魔杖的發號施令。身穿美洲貂皮衣服的新人在尋找真理的過程中會被他們邪惡的嚮導引入歧途,踏上混亂的亡靈通道。穿過左手之道,他們就進入了地獄世界的陰暗深處,他們會在那裡學習賦予石頭開口說話、運用詠嘆和盲目崇拜來虜獲人心的技巧。作為這種倒行逆施日益風行的結果,除非已經親手施行過獻祭,並讓受害者的鮮血被獻給由祭司炮製的石頭偶像,否則一個人是無法學到更大的奧祕,那位祭司也肯定要比其他同行更有膽於宣布這個人造惡魔的真實性。許多中美洲印第安人採用的殘酷無情且令人側目的儀式,可能是亞特蘭提斯倖存者後來曲解了遠古太陽神秘學派的結果。根據秘密傳統,正是在亞特蘭提斯晚期,黑魔法和巫術漸漸滲透了秘儀學校,因而造就了血腥的獻祭儀式與陰森的偶像崇拜,最後更令亞特蘭提斯帝國土崩瓦解,而雅利安宗教世界同樣未能倖免於滲透。

席巴爾巴的奧祕

席巴爾巴(Xibalba,這個名字出自《波波武經》)的王子們將他們的四隻貓頭鷹信使遣去找到亨阿珀(Hunhun-ahpu)和伍庫布・亨阿珀(Vukub-hunhun-ahpu),他們兩人獲命立刻前往瓜地馬拉山的牢房接受啟蒙儀式。這對兄弟沒能成功通過席巴爾巴王子們的考驗——依照古代習俗——他們得為自己的德不配位付出性命。亨阿珀和伍庫布・亨阿珀雖被葬在一起,但是亨阿珀的頭顱卻被放在神聖的葫蘆樹的樹枝間,這棵樹就生長在通向可怕的席巴爾巴之奧祕的道路中間。葫蘆樹很快地便長滿了果實,至於亨阿珀的頭顱則“再也看不見,因為它已與被果實隱沒。”庫庫馬基克王子(Cuchumaquiq)的處女女兒克基克(Xquiq)從她的父親那裡得知了這棵奇妙的葫蘆樹,她希望能去摘下幾個果子,於是她就獨自朝著那陰暗之地而去。當克基克伸手採摘果實時,亨阿珀口中的唾液正好滴在了她的手上,然後這顆頭顱對克基克說:“這口唾液與泡沫是我託付給妳的子孫。現在我的頭顱將停止說話,因為它是一具屍體的頭,它已沒了肉體。”

在聽完亨阿珀的告誡之後,這位年輕女孩便回到了家裡。他的父親庫庫馬基克後來發現她即將為人母,遂質問孩子的父親是誰。克基克回答說,孩子是在她凝視著葫蘆樹裡的亨阿珀的頭顱時懷上的,她沒跟任何男人有染。拒絕相信她的故事的庫庫馬基克在席巴爾巴王子們慫恿下,下令要掏出她的心臟放入甕裡。克基克懇求前來帶走她的劊子手放她一條生路,他們同意了,於是他們用一顆樹(橡膠)的果實代替了她的心臟,這樹果的汁液鮮紅且如血液般濃稠。當席巴爾巴王子們將這顆所謂的心臟放在祭壇的煤炭上燃燒,他們都驚愕於飄出來的竟是香甜的氣味,他們全然不知自己在燒毀的其實是芳香植物的樹果。

克基克生下了兩個兒子,他們分別被取名叫亨拿珀(Hunahpu)與席巴蘭科(Xbalanque),他們終其一生都在為亨阿珀和伍庫布復仇奔走。光陰飛逝,兩個男孩轉眼間已經長大成為男子漢,同時他們還擁有正直的素行。他們在一場雖名為網球但更像是曲棍球的必賽中大放異彩,聽聞了兩位年輕人的名聲的席巴爾巴王子們問道:

“那麼,現在是誰打著主意想要叨擾我們的神智,且毫不顧忌去撼動(大地)呢?亨阿珀和伍庫布・亨阿珀豈不是早已死透,究竟又是誰意圖在我們面前班門弄斧?”

所以席巴爾巴王子們要求亨拿珀跟席巴蘭科接受考驗,他們也可能會無法挺過七天的神秘之旅。在離別之前,兩兄弟都來向他們的祖母告別,他們都在屋子裡種了一株甘蔗,並說只要甘蔗不倒,她就會知道他們仍然安好。“噢,我們的祖母,我們的母親,不要哭泣;看好,我們的言語仍然陪伴在妳們身邊。”然後亨拿珀與席巴蘭科就帶著他們的塞巴坎(sabarcan,吹箭)離開了,在接下來的許多天裡他們得沿著危險的小道前行、穿過蜿蜒的溝壑、陡峭的懸崖、越過奇怪的鳥兒與沸騰的泉水,最後方才找到席巴爾巴王子們的聖所。

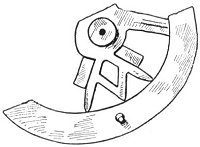

印第安陶器碎片,愛麗絲・帕默・亨德森(Alice Palmer Henderson)提供。

這個古怪的碎片被發現在距離亞利桑那州卡薩格蘭德(Casa Grande)遺址不遠處,與一堆破碎的古早印第安陶器一起被埋在地下四英尺。這個文物具有重要意義是因為它驚人地展示了共濟會式的直尺與圓規。印第安人的籃子陶器和毯子經常會出現有共濟會哲學含義的裝飾。

席巴爾巴神秘學派的考驗總共有七項。作為見面禮,兩位冒險者必須穿過一條泥河,再來是一條血川,他們得要用吹箭搭出橋樑才能完成這些艱難壯舉。繼續前進的他們現在有四條路可走——一條黑路、一條白路、一條紅路、一條綠路。亨拿珀和席巴蘭科的第一項考驗是要從看上去惟妙惟肖的木製肖像中辨認出席巴爾巴王子們;而且他們還得在沒有事先獲知的情況下正確唸出每位王子的名字。為了得知這些名字,亨拿珀拔起了自己的一根腿毛,這根腿毛變成了一隻叫做宣安(Xan)的怪蟲;一邊嗡嗡作響一邊沿著那條黑路,宣安飛進了席巴爾巴王子們的會議室,並且在最靠近門口的那人腿上螫了一下,結果發現它是一個人體模型。第二個人也透過這招被證明是塊木頭,但第三個人一被刺到就有了反應。就這樣把十二位王子一個個螫過一遍後,蟲子現在已經發現了每個人的名字,因為王子們在討論是什麼東西在蜇人的時候會互相叫喚。在以這種令人意想不到的方式獲得一切所需的信息後,蟲子就飛回了亨拿珀與席巴蘭科身邊,準備萬全的他們便無畏地走向席巴爾巴的門檻前,向十二位王子介紹了自己。

當被告知必須對國王頂禮膜拜時,亨拿珀和席巴蘭科都禁不住笑了出來,因為他們早知道擺在他們眼前的是一個沒有生命的人體模型。兩位冒險者隨後ㄧㄧ指出了十二位王子的名字:“亨卡姆(Hun-came)、伍庫卡姆(Vukub-came)、克西基里帕特(Xiquiripat)、庫庫馬基克、阿爾帕(Ahalpuh)、阿爾卡納(Ahalcana)、查米巴克(Chamiabak)、查米洛納(Chamiaholona)、奎奎馬奇(Quiqxic)、帕坦(Patan)、奎奎爾(Quiqre)、奎奎里克基高恰(Quiqrixqaq),向你們致意。”當這幾位席巴爾巴人邀請他們入座到一塊巨大的石凳上時,亨拿珀與席巴蘭科明確表示拒絕,並聲稱他們很清楚這塊石頭待會會被加熱,以至於他們一坐上去就要被活活燒死。席巴爾巴王子們只好要求亨拿珀與席巴蘭科在陰影之屋(House of Shadows)留宿一夜。至此,席巴爾巴神秘學派的第一級就通過了。

第二項考驗就在陰影之屋進行,兩位受選者都要拿著一把松樹火炬跟雪茄,而且必須讓兩者通宵發亮,但次日卻得在完好無損的情況下把它們如數奉還。深知闖關失敗就只有死路一條的兩位年輕人用羽毛(aras-feathers)代替松樹碎片(它們看起來很像)並把螢火蟲放到雪茄的尖端上面。那些人看到燈光就以為亨拿珀和席巴蘭科已經落入了陷阱,沒想到當早晨來臨,被還給守衛的火炬與雪茄居然完好如初且還在燃燒。席巴爾巴王子們既驚訝又敬畏地凝視著沒有半點折損的木片和雪茄,因為此前從來沒有人將它們完好無缺地還回來過。

第三項考驗發生在一座叫做長矛之屋(House of Spears)的洞穴中。在這裡,兩位年輕人被迫在一個又一個小時間不斷對戰最厲害、最有技巧又手持長矛的戰士,亨拿珀與席巴蘭科設法安撫了這些持矛士兵,於是後者就不再攻擊他們。接著他們將注意力轉向了這項考驗的第二個也是最困難的部分:為四個花瓶裝入世上最絕無僅有的花朵,但他們卻不能離開神殿半步。無法越過守衛雷池的兩位年輕人得到了螞蟻的幫助。這些再渺小不過的生物爬進了神殿的花園,帶回花朵,所以花瓶到了早上全都裝滿了。當亨拿珀與席巴蘭科向十二位王子獻上鮮花,後者反而吃驚地發現這些花朵竟是從他們的私人花園來的。震驚之餘,席巴爾巴王子們開始討論起他們該怎麼做才能摧毀這對勇敢的初心者,並立刻著手為他們準備下一項考驗。

兩兄弟在第四項考驗中不得不在寒冷之屋(House of Cold)待上一整夜。席巴爾巴王子們相信沒有人可以活過這冷冽的洞穴,所以它又被形容是“北方寒風的住所”。然而,亨拿珀與席巴蘭科卻利用松果生火,保護自己免受凍結的空氣所傷,松果產生出來的暖和也使洞穴的冷意全無,所以兩位年輕人不但活了下來,反而到了白天時仍舊活力充沛。亨拿珀跟席巴蘭科再次在守衛的監護下踏入大會堂(Hall of Assembly),席巴爾巴王子們則只有目瞪口呆的份。

第五項考驗同樣在夜間舉行。亨拿珀與席巴蘭科被帶進一間巨大的房間,裡頭盡是凶猛的老虎。他們要在這裡過夜。兩位年輕人向這群老虎扔了一些骨頭,任由它們被牠們用強壯的下顎磨成碎片。在外面看著猛虎之屋(House of the Tigers)的席巴爾巴王子們注意到那些動物似乎在咀嚼著什麼,他們便對彼此說:“他們可終於嚐到了(席巴爾巴的力量),現在他們已經變成了野獸的盤中飧。”

但是等到黎明到來,亨拿珀和席巴蘭科毫髮無傷地走出猛虎之屋,這些席巴爾巴人不禁喊道:“他們到底是什麼來頭?”因為他們根本無法理解怎麼能有人逃得了老虎的怒火。於是乎,席巴爾巴王子們又為兩兄弟準備了新的考驗。

第六項考驗要在烈燄之屋(House of Fire)裡從日落待到日出。亨拿珀和席巴蘭科進入了一座佈局就像爐子的公寓,裡面有火焰從四面八方噴騰,空氣更是令人窒息;那些踏進房間的人在如此炙熱下通常只能活幾分鐘。但一到日出,在爐子的門打開後,走出的卻是平安無事的亨拿珀與席巴蘭科。席巴爾巴王子們已經有感,不管他們精心策劃了多少要置他們於死地,這兩位年輕人都總是能險中求勝,所以他們心中充滿了恐懼,深怕席巴爾巴的秘密會真的落入亨拿珀和席巴蘭科手裡。現在他們準備了最後的考驗,這是一項遠比前面那些都要更加恐怖的試煉,這兩個毛頭小子鐵定要在這裡敗下陣來。

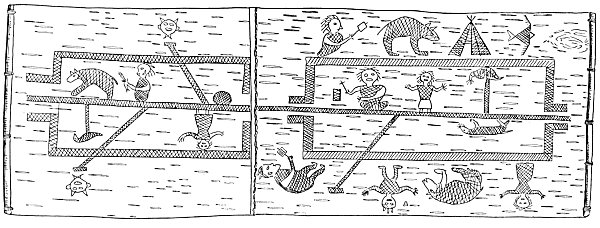

樺樹皮上的藥人雕刻,愛麗絲・帕默・亨德森提供。

樺樹皮卷是奧吉布瓦人的一位藥人(Midewiwin)或大藥團(Grand Medicine Society)成員的聖物之一。關於這些樹卷,卡里克・馬洛里上校(Colonel Carrick Mallery)寫道:“對於熟悉秘密社團的人來說,藥人的圖譜與共濟會的設計板實在是很好的對照,其無論被印刷、出版還有公開曝光都不會洩露組織的任何秘密;但它在秘傳方面卻極為實用,可以幫助他們記住儀式的細節。”對於藥人最全面也最可信的記述可見於霍夫曼(W. J. Hoffman)在《美國民族學局第七屆年度報告》(Seventh Annual Report of the Bureau of Ethnology)中所寫的內容。他寫說:

“藥人——這個醫藥者或薩滿團體——擁有數量不確定的男男女女。這個社團分成四個獨立且不同的等級,儘管甚至連某些成員都不免會覺得,超過第一級之後的等級實際上只是換湯不換藥罷了。一個人是否能在進步的過程中獲得更多力量,要取決於他是否願意聽從主持祭司手中的“藥袋”指揮。這些藥人祭司一直習慣以樺樹皮來作記錄,上面會有精緻的切割線,以平面圖畫的方式來表示所有者屬於什麼等級。這些紀錄或圖譜都很神聖,從不會輕易被公眾看到。”

兩個矩形的小圖代表的是藥人團體的兩個等級,穿過其中的直線則是精神之路,或貫穿所有等級的“平直與狹窄之道”。與中心之路相切的那些線條代表誘惑,線條末端的那些人臉是神聖精神或強大的靈體。美洲印第安人的偉大權威斯庫克拉夫特在說及藥人時曾有言:“藥人社團旨在教導更高層次的靈性存在學說,這牽涉到它的性質與存在樣態,以及它對人類的影響。這是一個由擁有部落的最高知識的人們所組成的協會。”

根據傳說,偉大的兔精馬拿保斯何是至善之靈德哲・曼尼多(Dzhe Manido)的僕人,他看到奧布吉瓦人的祖先並發覺他們缺乏靈性知識,所以他把藥人的奧祕教給了一隻水獺。馬拿保斯何建立了藥人與把智慧傳給水獺,將神聖的米吉斯(Migis,一種小貝殼,這是藥人的神聖象徵)注入水獺身中。之後他賦予了這隻動物永生,然後把藥人的秘密交託給牠。在進行啟蒙儀式之前需要先進行汗浴,同時也要去除邪惡之靈的影響。受啟蒙者會被教導如何治癒疑難雜症與(詳見霍夫曼先生的文章的第三版)掌控流淌過人體重要中樞的力量的知識。雖然十字架是藥人儀式裡的重要符號,不過值得注意的是,藥人祭司始終拒不放棄他們的宗教和皈依基督教。

第七項考驗發生在蝙蝠之屋(House of the Bats)。在這座伸手不見五指的地下迷宮中潛伏著各種奇怪且可憎的危險生物。橫過走廊的巨大欄杆一直在淒慘地抖動,牆壁和天花板上的雕刻則掛著摺疊的翅膀。蝙蝠之神坎馬卓茲(Camazotz)也住在這裡,這個可怕的怪物擁有人類的身軀、蝙蝠的翅膀與面孔。坎馬卓茲隨身攜帶著一把巨大的劍,他在這個陰沈的環境中四處飛翔,伺機一刀砍下任何想要在這麼多恐怖的房間中找到出路的漫遊者的頭。席巴蘭科成功通過了可怕的試煉,但亨拿珀卻被守衛逮住,遭到坎馬卓茲斬首。

亨拿珀在後來被魔法復活,因此兩兄弟挫敗了一切這群席巴爾巴人妄圖謀害他們的陰謀,為了替亨阿珀與伍庫布報得血海深仇,他們用葬禮上的柴薪把自己活活燒死。然後他們的骨灰被倒進河裡,變成了兩條大人魚。之後他們又把自己變成年邁的流浪者去為席巴爾巴人跳舞,並一邊施展各式奇妙的奇蹟。譬如其中一人會先把另一人大卸八塊,接著再唸出一個字復活他,或是他們會用魔法燒掉房子後再立刻讓ㄧ切恢復原狀。兩位舞者的名聲——當然他們實際上就是亨拿珀與席巴蘭科——終於引起了十二位席巴爾巴王子的注意,他們希望兩位奇蹟製造者可以表演奇術給他們看。在亨拿珀和席巴蘭科先是殺死了王子們的狗然後又使之重新活過來,燒掉了王宮然後又迅速重建完畢,並繼續展現了其它神奇表演後,現在這群席巴爾巴統治者開始要求眼前的魔術師把自己殺死看看,同時還要記得讓他們復活。亨拿珀與席巴蘭科就這樣殺光了席巴爾巴王子們,但卻沒有把他們復活,亨阿珀跟伍庫布終於可以含笑九泉。兩位英雄後來都登上天國,化成了掛在天上的明燈。

席巴爾巴之謎的關鍵

“難道這些啟蒙儀式,”勒・普朗翁寫道:“還不能令人生動地回想起以諾自述所見到的異象嗎?那些熾熱的水晶屋,既燃燒熱火也凍結寒冰——那是屬於火焰之弓、箭筒、火焰之劍的地方,他不得不穿過潺潺流水與火河的另一處——那地方還有各種世間的巨獸與鳥類——或沐浴在太陽光球榮光之下的居所——最後還有大地中間的羅望子樹,使他感到寒意的那棵分別善惡樹,葫蘆樹就是對它的明喻,亨阿珀的頭顱被擺在通往席巴爾巴的道路中間,他是不是因為在第一次啟蒙試煉中失敗所以得喪命?這些接受啟蒙、渴望透過席巴爾巴的神聖奧祕的受選者需要闖過可怕的考驗。這與厄琉息斯秘儀更為溫和的啟蒙儀式完全不同不是嗎?埃及還擁有更偉大的奧祕,這些東西就是這麼來的嗎?席巴爾巴神秘學派的受選者在被認可之前必須見識的舞蹈表演,是否也與印度的聖雄所做的類似,還有《但以理書》的幾段經文,根據友布羅(Eubulus)的說法,但以理已經進入了迦勒底或波斯神秘學派,而它們又分為三個等級或層次,其中位於最高階的人學識最為淵博?”(參見《瑪雅人與基切人的神聖奧祕》)

在他對《波波武經》的介紹裡,格恩里博士列舉了ㄧ些這部基切人的聖典與其它偉大文明的神聖典籍的重要相似關係。他從亨拿珀與席巴蘭科被迫闖關的考驗中發現了黃道十二宮的類比,其也被埃及人、迦勒底人和希臘人的神秘學派熟知:

“白羊座,穿過泥河、金牛座,穿過血河、雙子座,識破兩個假王、巨蟹座,黑暗之屋、獅子座,長矛之屋、處女座,冷冽之屋(這是通往地獄的尋常路)、天秤座,老虎之屋(貓科動物)、天蠍座,炙熱之屋、射手座,蝙蝠之屋,坎馬卓茲在那裡斬首了其中一位英雄、摩羯座,腳手架上的火刑(雙鳳凰)、水瓶座,他們的骨灰被倒進河裡、雙魚座,他們的骨灰變成人魚,稍後又變回人。”

將血河分配給白羊座與泥河分給金牛座似乎更合適,這確實不無可能,因為在這個傳說的古老版本中河流的順序是反過來的。格恩里博士最令人驚訝的結論是他認為席巴爾巴應該是在影射古老的亞特蘭提斯大陸。他從十二位席巴爾巴王子身上看見了亞特蘭提斯帝國的統治者,亨拿珀與席巴蘭科利用魔法毀滅這些王子則是亞特蘭提斯的悲慘結局的寓言。不過,對於啟蒙者來說,亞特蘭提斯很顯然只是象徵性的形象,其中闡述了諸起源(origins)的奧祕。

普雷斯先生主要關注的則是神秘解剖學的問題,他將《波波武經》的各種象徵與人體的神秘意識中樞對照了起來。正因如此,他認為彈力球(elastic ball)所指的就是松果體,亨拿珀與席巴蘭科是沿著脊柱流過的雙電流。不幸的是,普雷斯先生沒有翻譯到《波波武經》直接涉及啟蒙儀式的那些段落。他把席巴爾巴視作陰影或以太世界,按照神秘學派的教誨,其位於這顆星球的內部。《波波武經》的第四卷在最後提到了一座雄偉的神殿,該神殿渾身潔白,裡頭保存著一塊呈現立方形的秘密黑色石頭。古庫馬茲(或 )擁有所羅門王的許多特質,《波波武經》中正在建造的那座神殿也使人想起所羅門聖殿,兩者無疑具有類似意義。德・布林佈林格最開始會對《波波武經》的比較宗教學研究感興趣,就是因為那座神殿與它收納的那塊黑石竟然都叫卡巴哈(Caabaha),與收容神聖黑石的那座伊斯蘭教神殿或克爾白(卡巴)驚人相似。

亨拿珀與席巴蘭科的故事是發生在人類種族被實際創造出來之前,因此它應被從靈性奧祕的角度來思考。席巴爾巴無疑代表的是迦勒底與畢達哥拉斯學派的哲學中的低級宇宙;席巴爾巴王子們是低級宇宙的十二位總督;至於藏在他們中間的兩個假人或人體模型可能是在暗喻被添加入天穹的兩個古代黃道假宮,這麼做為的是使天文學奧祕不被外行人所知。亨拿珀與席巴蘭科利用吹箭搭成橋樑過河,進而成功踏進席巴爾巴地下王國,這或許是在微妙地比喻人的精神本質通過某種可被比作吹箭或管子的超物理通道進入肉身。吹箭也是脊髓的合適象徵,所有的力量就潛藏在它微小的中央開口內。兩位年輕人被死亡之神(Gods of Death)邀請參加“生命遊戲”,他們只有在“聖人”賜予的超自然力量幫助下才能戰勝這群陰鬱領主。這些考驗代表了靈魂在宇宙的次黃道(sub-zodiacal)領域中徘徊;他們最終戰勝死亡之神意味著精神提升,以及啟蒙的意識從原有的本質綻放,這本質已被靈性淨化之火完全吞噬。

只需瞭解出現在他們的祭司和神明的圖像中的符號就可以知道,基切人握有領略重生奧祕的鑰匙。《墨西哥國家博物館年鑑》(Anales del Museo Nacional de México)第二卷翻印了一張通常被認為是魁札爾科亞特爾的雕像頭部的圖片。這尊雕像具有鮮明的東方色彩,而且它頭上的冠冕更有代表靈性釋放的旭日千瓣,還有代表解放的脊火之蛇。印度的脈輪在這裡也十分明顯,其經常現身在三種美洲宗教藝術身上。其中之一乃是雕飾著兩黈大象的頭和牠們的騎乘者的中美洲巨石。西半球自史前時代以來就沒有這種動物,這理所當然是與遙遠的亞洲大陸接觸的結果。中美洲印第安神秘學派也有關於神聖披風的教誨,這就是在歐洲常說的魔法斗篷。由於他們的榮光足以令凡人瞎眼,當啟蒙祭司被神靈上身的時候,他們就必須為自己穿上這些被風,就如同寓言與故事同樣也是使秘密教義被永遠籠罩在背後的被風。《波波武經》就是這件神奇的隱秘斗篷,隱藏在其皺摺深處的便是基切人的哲學之神。中美洲的大型金字塔、神殿和巨石就好比是諸神的腳,他們的上半身已被看不見的魔法斗篷所遮蔽。

沒有留言:

張貼留言