近年來基督教世界對伊斯蘭教的態度可以說是以亞歷山大・羅斯(Alexander Ross)在1649年為杜・里爾(Sieur Du Ryer)的法文版《古蘭經》出版英文譯本時所寫的後記為代表。這位作家在後記中對穆罕默德和《古蘭經》作出了口無遮攔地抨擊:

“親愛的讀者,那位偉大的阿拉伯騙徒終於在經過一千多年後從法國出發登上英國了,同行的還有他的《古蘭經》,或者也可以叫做唬爛經(這是一個有其父必有其子的畸形臭小子,和那傢伙噁心的頭癬一樣滿是異端),它正在開始學英文。如果您想要簡扼地瞭解《古蘭經》,您便會發現它基本上是由四種成分組成的大雜燴:1. 矛盾、2. 褻神、3. 謬寓、4. 謊言。”

對穆罕默德的褻神指控尤其強調的是他堅持上帝既然是單身,那怎麼可能會有兒子!然而,從《古蘭經》第二章記載的這位先知對上帝的本性發表的看法,就足以說明此番荒謬的指控是如何荒誕不實:

“東方和西方都是真主的;無論你們轉向哪方,那裡就是真主的方向。真主確是寬大的,確是全知的。他們說:‘真主以人為子。’讚頌真主,超絕萬物!不然,天地萬物,都是他的; 一切都是服從他的。他是天地的創造者,當他判決一件事的時候,他只對那件事說聲‘有’,它就有了。”

換句話說,伊斯蘭教的上帝只需動念一想,就可心想事成,反而是亞歷山大・羅斯的上帝卻必須按照人類的生殖法則行事!

身為伊斯蘭教的先知、“萬國所羨慕的那人”的穆罕默德出生在公元570年左右的麥加,並在公元632年,亦即希吉拉(Hegira)的十一年後逝世在麥地那。華盛頓・歐文(Washington Irving)曾這般描述了先知降生時的徵兆與奇蹟:

“他的母親沒有感受到任何分娩之苦。在他來到這個世上的那一刻,一道天光霎時間照亮了周邊的村莊以及這位新生兒,他張開眼睛看向天國,高聲呼喊:‘神何其偉大!除我們的神之外再沒有別的神,而我是祂的先知!’我們可以相信,天地都因為他的出生激動不已。薩瓦湖縮回了它的暗流噴泉,使周邊的土地都變得乾燥;與此同時底格里斯河卻突然暴漲,使鄰近的土地泛濫成災。波斯國王霍斯勞(Khosru)的宮殿大為晃動,它的幾座塔樓更被震垮倒地。在同樣這一個多事之夜,被賢士們守衛、一千多年來都不曾中斷燃燒的瑣羅亞斯德的聖火居然熄滅了,顯然世上所有的偶像都該謝幕了。”(參見《穆罕默德和他的繼承者》〔Mahomet and His Successors〕)

在先知仍是一個步履蹣跚的嬰兒的時候,有ㄧ天擁有七十對翅膀的天使加百列忽然來到他面前,切開了這個孩子的胸膛,取出其心臟。加百列仔細洗滌了由於亞當的背信而沾染在每個人的心臟上的原罪黑液,然後將這個器官重新放入先知的身體。”(參見帕默〔E. H. Palmer〕對《古蘭經》譯本的腳註)。

穆罕默德在年輕時曾跟隨麥加的商隊旅行,有一回他還替自己的叔叔擔任護衛,他也與貝都因人一起生活了很長時間,並從他們身上學到了許多古阿拉伯的宗教和哲學傳統。在他與叔叔阿布・塔里布(Abu Taleb)一起走南闖北的那會,穆罕默德亦認識了聶斯脫里派基督徒,他們入夜時會在後者的修道院附近安營扎寨。年輕的先知可以在這裡學到關於基督教的起源與教義的大部份內容。

隨著光陰飛逝,轉眼間穆罕默德已經在商場上混得生龍活虎,他在大約二十六歲時娶了他的一位大概四十五歲的寡婦雇主。這位寡婦名叫海迪徹(Khadijah),她無疑有些唯利是圖,因為當她發現自己僱來的這位年輕經理本事不俗後,她便下定決心就算是以身相許也要把他留住!海迪徹是一位非常獨特的女性,伊斯蘭事業不至於在早期就被扼殺在襁褓中都該歸功於她的正直與奉獻精神。穆罕默德透過這樁婚姻迅速飛黃騰達,同時他也因為品行高潔所以在麥加博得了“忠實與誠懇之人”的美名。

穆罕默德本來可以好好生榮死哀地在麥加過完一生,可是當他在齋月期間的希拉山洞穴冥想並聽見上帝的聲音後,他卻毫不猶豫地拋下了他的財富跟社會地位,全心全意投入侍奉上帝。每年穆罕默德都會攀上希拉山(又名“光明山”〔Jebel Nur〕)佈滿岩石的荒涼山坡,他會在這裡孤身一人向上帝呼喊,祈求祂能重新揭示亞當的無瑕宗教,這個靈性教誨早已因為宗教派系林立所以失傳。海迪徹體諒她丈夫堅持不懈的苦行,儘管這些都會損害他的健康,有時她還會陪著疲憊不堪的他ㄧ起守夜,她可以憑著女人的直覺感受到他靈魂的痛苦。在他四十歲的最後一夜,當時他正躺在洞穴的地面上,用斗篷裹住自己,這時一道巨大的光驟然照射在他身上。在品嚐到無比寧靜的感受並領會到上天的祝福後,他昏厥了過去。當他再次醒來時,天使加百列正站在他面前,遞給他一條絲綢披肩,上面刻寫著神秘的文字。穆罕默德從這些文字中得到了後來在《古蘭經》體現出來的基本教義。然後加百列以清晰而美妙的聲音開口,宣布穆罕默德是永生神的先知。

敬畏又受驚的穆罕默德趕緊跑回去找海迪徹,他害怕自己見到的其實是被侍奉他鄙視至極的異教魔法師的邪惡靈體編造出來的幻想,但海迪徹向他保證,他不虞匱乏的生活足可使他高枕無憂,無需畏懼任何邪惡。放心下來的先知於是決定繼續等待加百列的進一步來訪。然而,來訪遲遲沒有發生的絕望充滿了他的靈魂,甚至令他起了輕生的念頭,結果就在他已經走上懸崖邊時加百列才驟然現身,他再次向這位先知保證,他的同胞所需要的啟示會在時機來臨的時候被賜給他。

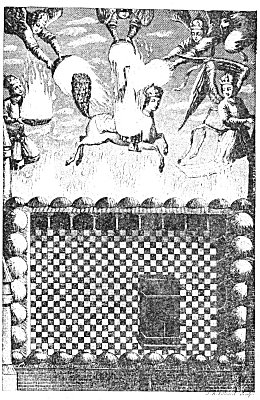

穆罕默德的升天之夜,引自多桑(D'Ohsson)《奧斯曼帝國人物誌》(Tableau Général de l'Empire Othoman)。

據《古蘭經》第十七章(sura)記載,穆罕默德在有天的夜晚突然從麥加的禁寺行到耶路撒冷的遠寺,但對於這趟奇怪的旅程卻沒有更詳細的記述。《燈龕》(Mishkāteu ’l-Masabih)提到穆罕默德飛升過七重天見到了可能蒙著面的冰冷的上帝,最後他又回到了自己的床上,所有這一切都發生在同一夜。穆罕默德在夜裡被加百列叫醒,他在取出了這位先知的心臟後用滲滲泉(Zamzam)的水將其清洗乾淨,並為它注入了信仰與科學。這時一個叫做波拉克(Alborak)的奇怪生物或閃光便現身來把先知接走。波拉克被形容為形狀和體型像騾子的白色動物,牠長著女人的頭與孔雀的尾巴。按照一些版本的說法,穆罕默德騎著波拉克一路來到耶路撒冷,他在摩利亞山下馬並爬上了一把從天而降的金梯,接著在加百列的陪同下從最高天的內表面離開大地升過七重天。每重天的大門前都站著一位族長,穆罕默德每進入不同重天時都會向他們致意。站在第一天大門前的是亞當、第二天是約翰與耶穌(兩者的母親為姐妹)、第三天是約瑟、第四天是以諾、第五天是亞倫、第六天是摩西、第七天是亞伯拉罕。另一個版本的族長與先知次序則把耶穌放置在第七天,據說穆罕默德在來到這裡時曾請求耶穌為要去面見上帝的他說好話。

估計是因為他歷經了孤獨無比的冥想,穆罕默德似乎因過度欣喜若狂所以昏了過去。《古蘭經》在不同章節提到他幾乎已經失去知覺,並且不管周圍的空氣寒冷,他還是止不住地汗如雨下。由於這種情況往往無預警;他在其它時候會拿起毯子圍坐,以防止因為大流出汗而受寒,他在顯然無意識的狀態下也會仰賴一小群可信任的朋友,要嘛承諾記住要嘛負責寫下各種教誨。有一次當阿布・巴克爾(Abu Bekr)提到他鬍鬚中的白毛時,穆罕默德便拾起鬍鬚並盯著它,聲稱他的白鬚全是他在受啟示時伴隨而來的身體痛苦造成的。

要是把穆罕默德所奠定的著作全都解釋成癲癇症的幻覺產物——所以因此不足為信的話——他的基督徒批評者實在應該要多費點心,他們在泯滅這位先知的教義的同時其實也是在自打嘴巴,因為人盡皆知早期教會的許多門徒、使徒和聖人都深受神經疾病所苦。穆罕默德的第一個皈依者就是他的妻子海迪徹,再來則是她的其他直系親屬,這種情況讓威廉・繆爾爵士(Sir William Muir)注意到:

“這是對穆罕默德的正直的強烈肯定,最早的伊斯蘭教皈依者不僅都是公正之人,還包括他自己的親朋好友;他們顯然非常熟悉他的私生活,所以他們不會察覺不到外面的那些騙子與在家裡的他的行為確實不太一樣。”(參見《穆罕默德的故事》〔The Life of Mohammad〕)

阿布・巴克爾是其中一位最早的伊斯蘭皈依者,他逐漸成為了穆罕默德最親密也最忠實的朋友,幾乎就是他的另一個自我。阿布・巴克爾是一個功勳卓著之人,他為先知的事業成功做出了很大貢獻,並且遵照先知的明確旨意在他去世後繼續領導信眾。阿布・巴克爾的女兒阿伊莎(A’isha)也嫁給了穆罕默德,這進一步鞏固了兩個男人的兄弟情誼。穆罕默德一直悄悄卻勤奮地在他一小群有勢的朋友中宣揚他的教理。當他的追隨者的熱情已經高漲到他不得不正式對外宣布自己的使命時,他已然是一個強大又有組織的宗派的領導者了。由於忌憚穆罕默德水漲船高的聲望,麥加人不顧聖城不可見血的悠久傳統,決定通過刺殺這位先知來將伊斯蘭教除之而後快。各個團體都參加了這項陰謀,如此罪責也可被大家共同承擔。及時發覺危險的穆罕默德將他的朋友阿里(Ali)留在床上,然後跟著阿布・巴克爾一起逃出城,在出色地躲開麥加人後,他帶著自己的一群追隨者前往雅特里布(Yathrib,後更名為麥地那)。這起事件就是俗稱的希吉拉或“出逃”——這是伊斯蘭體系的編年開端。

經過希吉拉事件後,先知的勢力開始穩步增長,直到八年後穆罕默德終於以一場不費一兵一卒的勝利重返麥加,並將此地確立為他的信仰的精神中心。麥加北面被佈滿了他的軍旗,他策馬進城,在神聖的克爾白外繞行七次後便下令將其周圍的三百六十幅畫像全部撤掉。之後他踏進克爾白內部,將裡面的偶像崇拜一掃而空、重新整治獻給奉行一神論的伊斯蘭教的上帝-阿拉。穆罕默德接下來赦免了所有曾對他圖謀不軌的敵人。在他的保護下,麥加的實力與榮耀無不蒸蒸日上,成為人們年復一年的朝聖之地,甚至直到今天每到朝聖季的那幾個月仍會有超過六十萬人不辭經受沙漠風吹、搭乘火車前來報到。

希吉拉過了十年,穆罕默德領導了一次告別朝聖,這是他最後一次率著信眾沿著聖路從麥加一路走向黑石。由於已經預期到自己大限將至,他希望此次朝聖可以成為成千上萬後人的完美典範。

“意識到自己的生命正在不斷流失,”華盛頓・歐文寫說:“穆罕默德試圖在他最後一次逗留在聖城的時候,將他的教誨深深地銘刻入他的追隨者的思想與心中。為了這個目的,他經常到克爾白的講壇上講道,或是在露天場合騎在駱駝背上發話。‘仔細聽好我的話,’他會這樣說,‘因為我不知道,在今年以後我們是否還能在這裡相會。哦,我的聽眾,我只是一個和你們一樣的人;死亡天使隨時都有可能現身,我必須服從他的傳喚。’”

就在講道之時,天國突然打開,出現了上帝的聲音並說道:

“今天,我已使你的宗教變得完美,並在你身上完成了我的恩典。”

聽見這些話語的群眾紛紛在崇拜中跪下,甚至連穆罕默的的駱駝也跪了下來(參見《穆罕默德和他的繼承者》)。在結束了告別朝聖之旅後,穆罕默德回到了麥地那。

在希吉拉過後的第七年(A.H. 7)的開伯爾(Kheibar)曾發生過一次企圖毒害先知的陰謀。穆罕默德吃下第一口有毒的食物,他就從肉的味道或像信徒相信的那樣,靠著神聖的力量意識到了這邪惡的圖謀。然而,他已經吃下了一小塊食物,而且毒藥的影響似乎一直困擾著他的餘生。A.H. 11年,當他生了最後一場大病時,穆罕默德就堅持是毒藥的微妙影響間接害得他為期不遠矣。他在最後一次生命期間還在一天晚上起床去了麥地那郊外的一座墓地,顯然他相信自己很快就會加入其中。就在這時,他告訴一位侍從說,他可以選擇是要繼續他的肉身生活還是回去找他的主,而他選擇了回到他的造物主的懷抱。

穆罕默德的頭和身子都疼痛難耐,而且他還發了高燒,但他似乎在6月8日恢復了健康。他帶著追隨者一起祈禱,然後坐到院子裡以清晰又平和的聲音向這些忠實的信眾講道。他肯定太過操勞自己,因為他甚至需要阿伊莎攙扶才能走回屋裡,屋子就面朝著清真寺庭院。就坐在鋪平在赤裸地板上的結實席子上,這位伊斯蘭教的先知度過了他在世間的最後兩個小時。當她看見自己年邁的丈夫正感受到劇烈的疼痛時,阿伊莎——這個不過才二十歲的女孩——輕撫了她從孩提時就熟悉的、看起來更多像是父親而不是丈夫的這個男人灰白的頭,將他抱在懷裡直到最後。感受到死亡已然降臨,穆罕默德開始禱告說:“主啊,我懇求你,助我度過死亡之苦。”然後他用幾乎是耳語的聲音又說了三遍:“加百列,來接我吧。”(參見威廉・繆爾《穆罕默德的故事》)。在《英雄先知》(The Hero as Prophet)中,托馬斯・卡萊爾(Thomas Carlyle)這麼描寫了穆罕默德之死:

“他的最後一口氣是一句祈禱,那是一顆已經精疲力竭卻仍滿懷希望尋向它的造物主的心。”

穆罕默德後來就被葬在他死時所住的那間房的地板下。對這座墓的現狀有這樣的描述:

“在海吉拉(Hujrah)的上方有一個綠色圓頂,它被一個巨大的鍍金新月覆蓋,新月則是從一系列球體中架出。在這座建築內保存著穆罕默德、阿布・巴克爾和歐瑪爾(’Umar)的墳墓,那裡還為我們的主耶穌留了一個墓,穆斯林相信他會再次降臨於世、死去並被埋葬在麥地那。先知的女兒法蒂瑪(Fātimah)的墳墓應該也在這裡的某處,雖然有人說她被葬在巴庫伊墓園(Baqī’)。先知的遺體呈現著全身朝著右側伸展,右手拄著右臉且面朝麥加的姿勢。在他身後的就是阿布・巴克爾,他的臉面對著穆罕默德的肩膀,再來歐瑪爾也和他的前一位擺著相同的姿勢。基督教歷史學家流傳著一個故事說,穆斯林相信他們先知的棺材是浮在空中的,但這其實沒有半點穆斯林文獻根據,尼布爾(Niebuhr)認為這個故事只是說給門外漢聽的胡說八道。”(參見《伊斯蘭詞典》〔A Dictionary of Islam〕)

關於穆罕默德的為人存在著不少一戳即破的誤解。沒有任何證據可以證明那些宣稱他心狠手辣和喜好女色的指控。另一方面,不偏不倚的調查人員越是仔細審視穆罕默德的生活,就越能注意到他的品行高尚。用卡萊爾的話來說:

“所有那些對於穆罕默德本人的說法都是無的放矢,他絕不是一個沉溺聲色的人。如果我們以為這個人不過是一個酒色之徒,只顧縱情享樂的話,那我們絕對是大錯特錯——因為他對任何形式的享樂都敬謝不敏。他的家庭勤儉無比,他日常的飲食也就是大麥麵包與水。有時一連好幾個月他甚至都不會在壁爐上生火。這是一個貧苦、勤奮又多病的男人,他對庸俗之人為之辛苦工作的東西一概不感興趣。他們稱他為先知,你說呢?這是為什麼呢,明明他就面對面的站在他們面前;沒有絲毫神秘,他只是披著自己的斗篷、東拼西湊出一雙鞋子,為他們戰鬥、解惑、下令,他們都很清楚他到底是一個怎麼樣的人,隨你喜歡的去稱呼他吧!沒有一位頭戴冠冕的皇帝,可以像這位身披斗篷的男人一樣受到如此之多的敬拜。”

因為顯然無法改變長久下來各種荒謬敘述對先知造成的誤解,灰心喪氣的華盛頓・歐文對他做出了一段最為持平的評判。

“他從不因軍事勝利感到不可一世和沾沾自喜,不像那些利慾熏心的肯定會這麼做的人那樣。他在最如日中天的時候依舊保持著他在身處絕境的那段日子裡恪守的樸素舉止與儀表。恰是這種完美的自我克制跟由衷虔誠都從未在他最輝煌時少過,反而使人們對該如何公正評斷穆罕默德此人感到不知所措。當他望著自己夭折的兒子易卜拉欣(Ibrahim)生前躺過的床鋪,即使再怎麼痛苦他都沒有對上帝不敬,卻安慰地期待自己很快就可以在天國與兒子相聚。”(參見《穆罕默德和他的繼承者》)

阿伊莎在先知死後曾碰見有人對他生前的習慣提出質疑,但她回答說,先知生前向來都是自己縫補衣服、編織鞋子,還不忘幫助她打理家務。與西方心目中那個茹毛飲血的穆罕默德形象相去甚遠的是,阿伊莎明白地承認他最喜歡的其實是裁縫!他還不吝接受奴隸的邀請,與僕人坐在一塊用餐,他則說自己也是一個僕人。在所有惡習中他最討厭的莫過於說謊。他在去世之前更釋放了所有奴隸。他從不允許家人出於任何個人目的挪用他的人民所給的任何贈與或十一稅。他喜好甜食,以雨水解渴。他總把自己一天的時間分為三部分:第一部分給上帝、第二部分給家人、第三部分給自己。話雖如此,他最後還是把自己那一部分犧牲來為民服務了。他通常身穿白衣,但也有紅色、黃色和綠色的打扮。若要進入麥加,穆罕默德就會戴上黑頭巾並打扮得一身黑。他的衣著始終樸質無華,他說昂貴奢侈的衣服不配為虔誠者所穿,他在祈禱時也不會脫鞋。他對自己的牙齒乾不乾淨特別在意,他前死前曾因太虛弱以至無法說話,可是他仍然示意自己想要一根牙籤。每當害怕忘記某事,先知就會將一條線綁在他的戒指上。他曾經有一枚非常漂亮的金戒指,但因為他發覺到自己的追隨者在模仿他戴上類似的戒指,所以他就把戒指扔掉了,以免追隨者反而因此養成惡習(參見《穆罕默德的故事》)。

對穆罕默德最常被拿出來、也明顯最具破壞性的指責當然是一夫多妻制。那些真誠地相信開後宮與靈性水火不容的人也應該一視同仁地將大衛的《詩篇》跟所羅門的《箴言》從教化書單中除去,況且這位伊斯蘭先知的後宮與以色列最睿智且最受愛戴的君王相比,簡直是小巫見大巫!常有人說穆罕默德曾教導說女人沒有靈魂,一定要結婚才能上天堂,但這一點並無法從先知一生的言行得到證實。在一篇於1893年的芝加哥世界宗教大會(World's Parliament of Religions)上誦讀的題為《伊斯蘭教對社會境況的影響》(The Influence of Islam on Social Conditions)的論文中,穆罕默德・韋伯(Mohammed Webb)提起了這項指控並作出了反駁:

“據說穆罕默德和《古蘭經》曾否認女人擁有靈魂,並將她置於與動物同等的地位。《古蘭經》明明使她享有與男人一字不差的平等,並且先知的教誨也經常指出她在某些方面要更優於男人。”韋伯先生引用了《古蘭經》33:35為例:

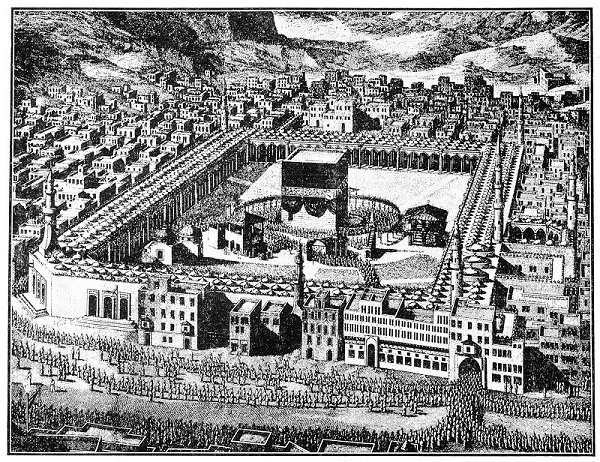

克爾白,伊斯蘭教聖地,引自多桑《奧斯曼帝國人物誌》的麥加全景圖。

克爾白這座立方形建築就位在麥加清真寺的大庭院中間,是伊斯蘭世界最神聖的地方。先知的追隨者必須在每天指定的時間面朝它的方向禱告五次。就像其它信仰的信徒一樣,穆斯林最初是面朝東方祈禱,是後來的律令才要求面朝麥加。

克爾白在被變成伊斯蘭清真寺前的歷史歷來鮮為人知,人們頂多知道它是一座異教廟宇。在先知佔領麥加的時候,克爾白及其周圍的庭院共祭祀著三百六十五尊偶像,它們都在穆罕默德真正踏入聖所之前被摧毀了。又有“古房”(Ancient House)之稱的克爾白是一個不規則的立方體,長約三十八英尺、高三十五英尺、寬三十英尺。其每一側牆壁的長度都略有差異,牆端的差異則可以超過一英尺。在牆壁的東南角距離地面不遠的地方(大概武英尺)鑲嵌著一塊神聖又神秘的黑石,或稱亞伯拉罕的隕石。在天使加百列首次把這塊石頭交給這位族長時,石頭仍然其極白亮,所以從世上的任何角落都可以看見,但它最終隨著人類的罪惡而變得無比漆黑。橢圓形的黑石直徑約七英寸,曾在公元7世紀被打碎過,現在它被和白銀裝配在一起。

相傳在世界誕生的兩千年前,克爾白就已經在天國被造出,它的模具至今猶在。亞當在地上為克爾白挑選的位置正好就在它在天國的原始位置下方,他並從西奈山、朱迪山(al-Judī)、希拉山、橄欖山和黎巴嫩這五個聖地挑來了石頭。有一萬名天使被派來守衛這座建築,這座聖屋曾因大洪水被毀壞,但後來又被亞伯拉罕與其子以實瑪利重建(參見《伊斯蘭詞典》)。克爾白最初可能是史前的石頭祭壇或未切割的巨石圈,與巨石陣類似。就好比耶路撒冷聖殿,克爾白並非總是一成不變,它現在的模樣並不早於基督教時代的17世紀。當麥加在公元930年被攻破,大名鼎鼎的黑石被卡爾馬特人(Carmathians)劫走超過二十年,黑石最終有沒有被他們還來,或者那些王公貴族贖回來的只是原物的一部分或贋品仍是一個有待爭論的問題。

克爾白的一面面朝著夏甲與以實瑪利的墳墓,在靠近門口處(距離地面約七英尺)有亞伯拉罕在重建克爾白時放置的石頭。在這座立方形建築上有形形色色的裝飾物;帷幕每年都會更換一次,是以繡有金絲的黑綿緞編成。舊帷幕的小碎屑是朝聖者眼中再珍貴不過的聖物。

克爾白的入口擺設著可移動的台階。它的內部裝飾了雜色大理石、白銀與鍍金。儘管人們通常會認為這座建築沒有窗戶,不過這存在爭議。穿過銀板門就可以走上屋頂。除了保存有神聖的典籍,克爾白還架設了十三盞燈。這座建築周圍的大庭院有許多聖物,它們被柱廊圍住,這柱廊最初是以三百六十根柱子製成。進入庭院要穿過十九扇門,這是默冬章的神聖與象徵數字,也是巨石陣內圈的石頭數量。在克爾白上方有七座大尖塔,其中一個與這座建築有關的神聖儀式包括要繞行中央的克爾白七遍,這無疑是為了模仿天體運動。

“順服的男女、信道的男女、服從的男女、誠實的男女、堅忍的男女、恭敬的男女、好施的男女、齋戒的男女、保守貞操的男女、常念真主的男女,真主已為他們預備了赦宥和重大的報酬。”

該如何進入天國在這裡顯然是一個問題,唯一的方法就是個人的行為。

在他去世那天,穆罕默德向他心愛的女兒法蒂瑪和阿姨莎菲亞(Safiya)說:

“妳們要在主的面前任勞任怨,因為我沒有他法可以左右祂拯救妳們。”

先知並沒有主張女人只能依靠丈夫的美德,也沒有以任何方式聲稱女人的救贖全憑她另一半的人性弱點而定。

儘管如此,穆罕默德並不應該為《古蘭經》中的矛盾與不一致背鍋,因為這部經書在當時,更甚是他逝世二十多年後都還未編纂。起碼目前可以說,《古蘭經》基本上就是道聽途說的雜燴,不過其中偶爾也會迸發出一點真正的啟示。從關於穆罕默德其人的已知事實來看,可以合理假設這些更高貴且精緻的部分應該是先知的真正教誨;其餘的部分則都是添寫,有的是誤解,也有的是偽造,以便滿足征服上癮的伊斯蘭教的世俗野心。戈弗雷・希金斯就這個問題發揮了他一如既往的真知灼見:

“如今我們有的是屬於穆罕默德和那四位誠摯又熱心的族長的《古蘭經》,以及屬於好戰又偉大的撒拉森人的《古蘭經》——充滿了驕傲與虛榮。奉行折衷精神的哲學家的《古蘭經》也許不太適合亞洲的征服者。所以需要換個新的,好合理化他們的窮凶極惡。”(參見《啟示的曙光》)

對於目光犀利的少數人來說,十分明顯的是穆罕默德肯定對構成每種偉大哲學、宗教或倫理制度核心的秘密教義有所瞭解。穆罕默德或許是通過以下四種中的任何一種可能的途徑,從而接觸到古代神秘學派的教義:

(1)通過直接接觸無形世界的偉大學校

(2)通過基督教僧侶

(3)通過神秘的聖人,其在《古蘭經》被啟示的章節中經常出現又消失

(4)通過已經存在於阿拉伯半島的一所已經頹敗的學校,它儘管深陷偶像崇拜不可自拔,但卻仍然保留著古代智慧教派的秘密。

伊斯蘭教的奧祕還可能被證明是直接依據自古代神秘學派,其在先知出生的幾個世紀以前一直佔據著克爾白;事實上,人們一般都會承認很多現今體驗在伊斯蘭神秘學派中的儀式都是阿拉伯異教的遺留。

女性原則是伊斯蘭象徵主義反覆強調的主題。舉個例子,對金星而言極為神聖的星期五也是穆斯林的聖日;綠色這個屬於先知的顏色也象徵青春,亦理所當然地與世界母親(World Mother)有所關聯;還有伊斯蘭教的新月跟彎刀都可以被解釋為是在寓意月亮或金星的新月形狀。

“麥加的著名‘克爾白之石’、卡巴(Kaaba)、卡比爾(Cabir)或凱比爾(Kebir),”詹寧斯說:“會被忠實的人虔誠地親吻,它是一個護身符。據說金星的形象直到今天仍被以新月的形式刻在上面。克爾白最原來是偶像崇拜的神殿,阿拉伯人在那裡崇拜的烏扎(Al-Uzza,直譯為上帝和以撒)就是金星。”(參見基尼利《以諾書:上帝的第二位使者》)

“那些穆斯林,”威廉・瓊斯爵士(Sir William Jones)寫道:“實際上就是異端基督徒:他們其實是基督徒,如若洛克所言不錯,因為他們堅信彌賽亞的完美無暇、神聖品格和奇蹟;但他們仍是異端,這又是因為他們誓死否認那位聖子,以及他與作為聖父的上帝的平等,共有的同一性與屬性,他們甚至還表達了最可怕的想法;他們認為我們的教義已被敗壞,並且堅持我們的《聖經》已被猶太人與基督徒腐蝕。”

據先知的追隨者說,以下幾段話就是被從基督教福音書刪去的經文:

“瑪麗亞的兒子耶穌曾說過,以色列的子民哪,我實在是上帝為你們遣派來的門徒,我來是為了成全在我之前被頒佈的律法,並帶來關於一位將緊接在我後面的門徒的好消息,他的名字是穆罕默德(Ahmed)。”

目前的文本還包含了耶穌把這位後輩稱為安慰者(comforter)的預言,有人認為安慰者這個詞彙實際上應該被翻譯成傑出者(illustrious),而這指的就是穆罕默德;在五旬節那天降臨到門徒身上的火舌(tongues of flame)則不被認同是應驗了應許的安慰者到來。不過,在被要求提出這些對穆罕默德的預言被從原始福音書刪除的確切證據時,穆斯林卻反要求說,這得先找到奠定基督教的那些原始文獻才行。在這些文獻重見天日之前,這個爭議恐怕仍難以化解。

忽視自己從伊斯蘭教承接而來的文化遺產將是不可原諒的過失,因為在新月在南歐戰勝了十字架的那一刻,它預兆的是一個在當時無人可以媲美的文明的誕生。在《清真寺研究》(Studies in a Mosque)中,史丹利・連恩・波爾(Stanley Lane-Poole)寫道:

“在穆斯林統治者佔領近八個世紀後,西班牙為整個歐洲樹立了文明與開明國家的榜樣。藝術、文學與科學繁榮昌盛,這是歐洲的其它地方所沒有的。來自法國、德國、英國的學生蜂擁而至,他們全都來吸吮只流淌在摩爾人的城市的知識之泉。安達魯西亞的外科醫師和醫生都坐在這輛科學之車上;婦女也被鼓勵全心全意投入學習,女醫生對科爾多瓦(Cordova)人而言極為稀鬆平常。數學、天文學、植物學、歷史、哲學以及法學都是他可以且僅能在西班牙學到的。”

原始文獻圖書館(The Library of Original Sources)因此這麼總結了伊斯蘭教的影響:

“伊斯蘭教的成就被大大低估了。它在穆罕默德去世後的一個世紀裡從基督教手中奪取了小亞細亞、非洲與西班牙,超過半個文明世界,而且更建立起了黑暗時代最無與倫比的文明。它使阿拉伯人走到了最成熟的水平,提升了東方女性的地位,即便它保留了一夫多妻制,這個一神教世界的大部份地方都鼓勵進步,直到土耳其人奪權。”

同一本書也列出了曾對人類知識做出重大貢獻的偉大伊斯蘭科學家和哲學家,例如格伯(Gerber,或Djafer)他在9世紀就奠定了現代化學的基礎、10世紀的班・穆莎(Ben Musa)引入了代數理論、海什木(Alhaze)在11世紀對光學進行深入研究,發現了凸透鏡的放大能力、同樣在11世紀,阿維森納或伊本・西那編纂的醫學百科全書是他那個時代的標準,再來還有偉大的卡巴拉主義者阿維斯勃朗或伊本・蓋比魯勒。

“回顧起穆斯林的科學,”剛才引用過的權威繼續說道:“可以發現,是他們打下了最早的化學基礎,並在數學和光學方面取得長足進展。他們的發現並未對歐洲的文明進程產生本該有的影響,但那是因為歐洲自己沒有足夠的智慧去掌握與使用它們。格伯觀察到氧化後的鐵的重要比氧化前要重得多,需要多加研究。他們的一些光學研究與地理學發現也是如此。他們在瓦斯科・達伽馬(Vasco da Gama)的許久以前就踏遍了非洲,火藥也是因為他們才傳入北歐。我們絕不該忘記在黑暗時代的基督教歐洲,穆斯林世界才是燦爛炳煥的一方。在哲學領域,阿拉伯人開始採用了他們在歐洲發現的新柏拉圖主義,接著又逐漸回歸亞里斯多德。”

每六百年都會浴火重生的鳳凰的精妙奧祕到底意味著什麼?世界之奧祕的至聖所其實已經低聲地回答了這個問題。在基督誕生的六百年前,智慧之鳳(畢達哥拉斯?)曾展開牠的雙翼,然後死在人類的祭壇上,被犧牲之火吞噬。在拿撒勒,這隻鳥又從自己的骨灰中重生,這次牠死在紮根於亞當遺骨的那棵樹上。時間來到公元600年,現在穆罕默德來了。這次鳳凰死於開伯爾的毒殺,於是牠又從燒焦的灰燼中竄起,在蒙古人面前展開了牠的翅膀,成吉思汗在12世紀建立了智慧的統治。盤旋在嚴峻的戈壁沙漠,這隻鳳凰再次放棄了現在的面貌,牠被埋葬在金字塔下的玻璃石棺裡,在其上有神秘學派不可言喻的圖像。在成吉思汗逝去六百年後,拿破崙・波拿巴——他深信自己是天選之人——是否也曾在他的征戰過程中貫徹了這個不斷經過週期性新生的智慧傳說呢?他是否也感受到那隻鳳凰已經在自己的身內張開雙翼,他會不會相信這個世界的希望已落到了自己肩上?他的旗幟上的老鷹很可能其實就是在暗示鳳凰。這可以解釋為什麼他說服自己堅信他注定要在世上建造基督的國度,或許這也是理解為何他會毫無來由的對穆斯林客客氣氣的線索。

沒有留言:

張貼留言