如今對培根-莎士比亞-玫瑰十字會之謎的研究並不是為了徒勞地挖掘死人骨頭,而是希望藉助批判性的分析來重新發現這個世界自神諭沉默以來就已失去的知識。W.F.C・威格斯頓說過,這位雅芳河的詩人(Bard of Avon)“披上了一襲名叫莎士比亞的幻影,這是ㄧ副十玫瑰字會的面具”。對於培根-莎士比亞之謎來說,這是一句意義深遠的陳述。

很明顯,威廉・莎士比亞絕不可能一手包辦了以他的名字出版的每一部曠世巨作。他本人缺乏必要的文學涵養,他從小出生長大的史特拉福鎮甚至沒有一間學校能夠教授他後來運用在作品中的高超文采。他的父母都是文盲,他的早年生活也完全與讀書無緣。莎士比亞保存迄今的筆跡有六個,這些都是他的簽名,其中有三個是簽在遺囑上。他那潦草、半生不熟的筆跡足以說明莎士比亞不常寫字,並且不難發覺他要不是在模仿早已為他準備好的簽名,不然就是他在動筆時有被人指點。至今人們還沒有發現任何一部上面附有“莎翁”簽名的戲劇或十四行詩手稿,似乎他根本就沒有這樣的習慣,唯獨在《第一對開本》的前言中出現過一次怪異又不太尋常的聲明。

一座藏書萬卷的圖書館向來是身為作家必不可少的標配,所以從作家的文學作品中也可以窺見他對古今文學的博覽。但是沒有記錄表明莎士比亞曾擁有一座圖書館,他就連在遺囑裡也隻字未提過任何一本書。在論及莎士比亞的那個直到二十七歲都還只會寫自己的名字的文盲女兒朱蒂絲(Judith)時,伊格內修斯・唐納利指出,如果那些按他名字出版的作品果真都是出自莎士比亞,那麼他唯一的女兒到了都已嫁做人婦時居然還看不懂使他父親聞名天下的作品中的任何一句,實在很令人難以置信。

這還會引起一個問題:“既是如此,莎士比亞又到底是從哪裡獲得了他對現代法文、義大利文、西班牙文、丹麥文,更遑論是拉丁文和希臘文的知識呢?”儘管莎翁劇作的作者不常使用拉丁文,但根據熟悉莎士比亞其人的班・強生(Ben Jonson)說,這位史特拉福藝術家的“拉丁文馬馬虎虎,希臘文一竅不通”!奇怪的不僅僅是沒有任何記錄顯示莎士比亞曾在他膾炙人口的劇目中飾演過任何重要角色,或是他也沒有名列在其它合作劇目上?沒錯,他顯然對經營環球劇場(Globe Theatre)或黑衣修士劇院(Blackfriars)頗有心得,但他人生的巔峰可是《哈姆雷特》啊!

雖然人們認為莎士比亞愛錢,不過他終其一生似乎都不是熱衷在揮霍或賺取從自己名下出版的劇作帶來的收益,而且其中有許多作品在最初發表時都採取匿名。可以確定的是,他的繼承人在他去世後都沒有以任何方式參與過《第一對開本》的再版印刷,更沒有人從中收取版稅。若他真是它們的作者,莎士比亞的手稿與未發表劇本肯定會變成他最有價值的遺產,可是看看他的遺囑——除了有交代要好好處理他第二喜愛的床和他的“寬銀鍍金碗”以外——他卻既沒有提起也沒有暗示他手上有任何文學作品。

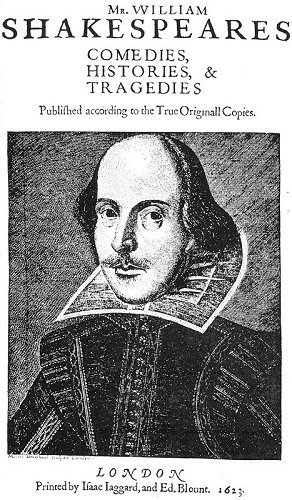

即便《第一對開本》和《第四對開本》上通常會署名作者是“威廉・莎士比亞”(William Shakespeare),不過這位史特拉福藝術家的所有已知的簽名卻都是寫成“威廉・莎士佩爾”(William Shakspere)。微妙的拼寫變化是否隱藏著什麼一直以來被忽視的重要深意?除此之外,要是《第一對開本》的出版商真的這麼尊敬他們的這位藝術家同行,就像他們在那部作品中留下的溢美之詞所言,那為什麼他們又要在它的扉頁擺上一幅諷刺畫,好像是在滑稽地暗示他們正在編造一場騙局?

莎士比亞的私生活也處處都是難以自圓其說的荒謬景象。據說就在他的文學生涯巔峰期間,他還在為了靠釀酒大賺一筆而忙著收購麥芽!更有甚者,我們不朽的莎士比亞——大名鼎鼎的《威尼斯商人》作者——他本人就是一名放貸者!然而,在那些被莎士比亞因小額貸款告上法庭的人中有一位是他的同鄉——菲利普・羅傑斯(Philip Rogers)——這個人只不過因為積欠兩先令,相當於大約四十八美分就被他抓去對簿公堂!一言以蔽之,莎士比亞的私人生活與他被世人稱頌的文學涵養簡直是格格不入。

貫穿莎翁劇作的哲學思想清楚地顯示出它們的作者對玫瑰十字主義的某些學說與教條絕非一知半解;事實上,莎翁劇作的博大精深完全能夠讓它們的作者被視為那個時代最出類拔萃的人之一。試圖澄清培根-莎士比亞之謎的人大多是知識份子,儘管他們在學術上有建樹,但他們往往忽略了超驗主義在不同時代的哲學成就背後扮演的重要角色。超物理學的奧祕遠非唯物主義者能理解,他們接受的訓練完全無法來處理這些交疊盤錯的事物。但是,除了柏拉圖主義者、卡巴拉主義者或畢達哥拉斯主義者,還有誰能夠寫下《暴風雨》、《馬克白》、《哈姆雷特》或《辛白林》呢?除了精通帕拉塞爾蘇斯傳說的人,又有誰可以創作出《仲夏夜之夢》?

身為現代科學之父、現代法律改革者、現代《聖經》編輯、現代民主倡導人以及現代共濟會的奠基人之一,弗朗西斯・培根是一個胸懷大志的人。他是一名玫瑰十字會員,也常常暗示玫瑰十字會的存在。如果他不是玫瑰十字會宣言中提到的卓越之父C.R.C本人的話,那他至少也是玫瑰十字會的高階成員,他的種種與這個秘密組織無法開脫的事蹟對象徵主義、哲學還有文學的研究者而言都非常重要。

頭飾的花紋中浮現了一個被照亮和一個露出陰影的A,引自莎士比亞1597年《第四對開本》的〈查理二世〉。

上圖的頭飾一直被懷疑是培根或玫瑰十字會的簽名。一白一黑的A在很多玫瑰十字會員的作品中都有出現。如果將上圖與後面幾頁會提到的阿爾恰托的《徽章大全》進行比較的話,就可以更清楚地看見雙A的密碼式妙用。

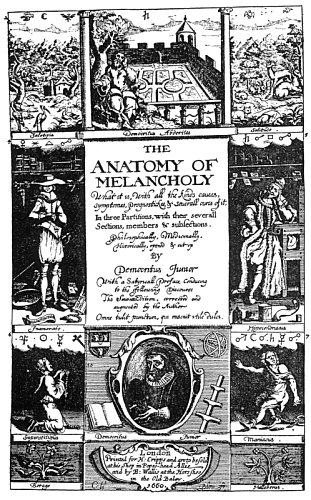

《憂鬱的解剖》扉頁,引自伯頓《憂鬱的解剖》。

有些培根專家猜測,伯頓的《憂鬱的解析》其實應該是弗朗西斯・培根本人的剪貼簿,他在漫長的一生中搜羅了各式奇怪而罕見的知識。人們一直揣測這頁扉頁包藏著什麼密碼信息。解開密碼的關鍵就在於圖中右下角那個伸出一隻手的瘋子。根據伊莉莎白・威爾斯・加魯普夫人(Mrs. Elizabeth Wells Gallup),瘋子手所伸向的那顆天球是培根的象徵密碼。與瘋子相對的圖4、5、6和7中都有行星的符號出現在雲層中,這象徵的是行星的格局,其造就了圖中的那些狂熱者。那個坐著並用一隻手撐著頭的男人被一些培根迷相信就是在描繪培根本人。

企圖證明培根才是那些普遍被掛在莎士比亞名下的戲劇和十四行詩作者的書目可說是汗牛充棟。要將它們全部翻開來ㄧㄧ檢驗是不可能的,但這已足夠說服心態開放的人去用嚴肅的眼光看待培根說。事實上,那些多年來一直在力證培根就是真正的“雅芳河的詩人”的人也許早已贏得了論戰,因為他們固守了ㄧ個最重要的切入點,那就是培根這位玫瑰十字會員其實偷偷在莎翁劇作中寫入了這個兄弟會的秘密教義與共濟會的真實儀式,他也很可能就是後者真正的發起人。然而,這個多愁善感的世界不會喜歡輕易放棄一位傳統的英雄,它要嘛選擇解決爭議,要嘛就是對糾正錯誤。儘管如此,如果能夠證明只要解開這個謎團,它就會透露出對人類有實際價值的信息,那麼世上的那些卓絕之才便肯定會願意攜手合作來投入其中。正如最有才幹的裡者都會意識到,培根-莎士比亞之謎涉及科學、宗教以及倫理;成功破解這個謎團的人可能會在其中找到通往失落已久的古代智慧的鑰匙。

作為對培根的學識認可,詹姆斯國王曾把如今被稱為《詹姆斯國王欽定版聖經》的譯者的翻譯手稿交給他檢查、編輯和校正。他花了將近一年的時間埋首梳理這份手稿,但對於那段時間所發生的事情並沒有任何記載。威廉・托馬斯・斯梅德利(William T. Smedley)在評論這項工作時曾這麼說過:“真相終將大白,亦即這整個《欽定版聖經》計劃都是弗朗西斯・培根的意思。”(參見《弗朗西斯・培根之謎》〔The Mystery of Francis Bacon〕)第一版的《欽定版聖經》還收錄了一個培根式的密碼頭飾圖案。既然如此,培根有沒有可能以密碼的形式將他不敢直接在文本中說出的——可以揭開神秘主義與共濟會基督教(Masonic Christianity)的秘密玫瑰十字會之鑰藏在了《欽定版聖經》裡面?

培根毋庸置疑擁有創作莎翁劇作所必須俱備的常識與哲學知識,因為他一向也被公認是一位作曲家、律師和語言學家。他的牧師威廉・羅利博士(Doctor William Rawley)和班・強生這兩人都可以為他的哲學與詩學素養作證。前者曾這麼誇讚培根說:“我不得不承認,如果說這個時代有誰有幸獲得了上帝的知識,那這個人一定就是他。當然他博覽群書;但他並不是從書本,而是從發自他內心的根據與觀念來得出知識。”(參見《復活》〔Resuscitado〕的序言)

培根不僅是一位幹練的律師,同時他還是文雅的朝臣,他擁有對議會法(parliamentary law)及出現在莎翁戲劇中的宮廷禮儀的深入瞭解,這對一個出生在史特拉福這般窮鄉僻壤的人來說是癡人說夢。這位維魯蘭男爵還曾拜訪過許多外國國家,這些都有助於奠定寫劇本的本底,使之能夠營造出寫實的民情風俗,但威廉・莎士比亞卻沒有任何曾經走出英國國門的紀錄。

培根的宏偉圖書館也為莎翁戲劇中的各種引文與軼事提供了足夠的書目。實際上,其中有很多齣戲都是師從自更早以前的、當時還未被翻譯成英文的作品裡的情節。得益於他的學術涵養,維魯蘭男爵可以直接閱讀原文;這恰恰是莎士比亞力有未逮之處。

豐富的密碼證據表明,培根參與了莎翁劇作的創作。培根的數字密碼是33,在《亨利四世》的第一部分,“弗朗西斯”(Francis)曾在一頁中出現過三十三次。為了達到這個目的,就不得不寫下ㄧ些看起來相當愚蠢的句子,例如:“一會兒後,弗朗西斯?不,弗朗西斯,是明天,弗朗西斯;要不就是星期四,弗朗西斯;或是當弗朗西斯你退縮的時候。但是,弗朗西斯——。”在莎士比亞的《第一對開本》和《第四對開本》中出現過數不勝數的離合詩(acrostic)式簽名。最簡單的離合詩形式是這樣——在這些例子下是培根這個名字——這些都隱藏在不同行句子的頭幾個字母身上。在《暴風雨》的第一幕第二景就出現了一次引人注意的培根式離合詩:

“開始(Begun)告訴我我究竟是什麼人,卻又突然收手

更(And)把我送去給徒勞無益的宗教裁判所,

結論(Concluding)是時候該下了:時候未到。”

第一行和第二行的頭一個字母跟第三行的前三個字母加在一起就形成了BACon,類似的離合詩亦經常出現在培根的著作。

莎翁劇作的政治觀也與培根眾所週知的觀點相符,他們的敵人時常在戲劇中被諷刺。同樣的,兩人的宗教、哲學還有教育理念也常在他的個人意見中出現。不僅培根的著作與莎翁戲劇有風格和措辭上的明顯相似性,甚至還包括一些共同的歷史與哲學錯誤,例如兩人都曾錯引亞里斯多德。

“顯然他相信後世將會揭曉他的全部才華,維魯蘭男爵在他的遺囑中將自己的靈魂當作救主的祭物獻給上帝,他的遺體被埋葬得極為隱秘,他的名字和記憶在人們心中都是ㄧ些寬厚仁慈的名言,在很長一段時間中這對外國人來說是如此,對他自己的同胞來說也是如此。培根將用斜體標示的段落從他的遺囑中刪去,這無疑是因為他唯恐自己已經說了太多。”

培根善以詞藻作文章是他那個時代少數人間心照不宣的秘密。因此,有關莎翁劇作真正作者的暗示可以在17世紀的很多著作中找到。在羅伯特・柯雷德(Robert Cawdry)的1609年版《明喻寶庫》(Treasurie or Storehouse of Similes)的第三十三頁(培根的密碼數字)裡就有一個很重要的暗示:

“如果有個窮人借來了件高檔的衣服,讓他到舞台上扮演各種德高望重的角色,結果表演結束後他卻還想繼續把他們當成是自己,那當然是貽笑大方。”

一個培根式的簽名,引自阿爾恰托(Andrea Alciato)《徽章大全》(Emblemata)。

這本奇書是在1618年的巴黎出版,培根研究者的注意應該會立刻被圖中的那頭豬吸引。培根經常利用豬來偽裝自己的名字,特別是因為培根這個名字就是源自山毛櫸(beech),這種樹的堅果就是豬會吃的。插圖背景裡的兩根柱子使人不禁聯想起共濟會,雙A幾乎位於畫面的中心——一明一暗——這幾乎已是培根密碼的鐵證。不過,最令人信服的是,17是培根這個名字轉換成拉丁文(F. Baco)後的相等數值,而在插圖中出現的三個單詞加起來總共有十七個字母。

那個時代有很多著作都會在第三十三頁一再提起豬和置入加密的字句,這些都證明培根密碼的關鍵就是他的名字、以它來玩弄花樣的句子或與其相等的數值。一個值得注意的例子是《溫莎的風流夫人》中的快嫂(Mistress Quickly)說過的一句名言:“我向你保證,吊豬最適合拿來做培根。”《潘博克伯爵夫人的阿卡迪亞》(The Countess of Pembroke's Arcadia)和愛德蒙・史賓塞(Edmund Spenser)的《仙后》(Faerie Queene)的扉頁;以及阿爾恰托與魏澤的作品中的徽記都是很好的例子。此外,《愛的徒勞》第五幕中出現的單詞“不勝光榮”(honorificabilitudinitatibus)就是一個玫瑰十字會簽名,如同它的數值(287)所示。

還有,在培根的《新亞特蘭提斯》第一版扉頁上有一個正在帶領一位女性走出昏暗洞穴的時間之父(Father Time)。在其周圍有一句拉丁文題詞:“時機一至,真相顯露”。尤其是17世紀上半葉的很多出版物上的標語或印刷排版都會根據明確的計劃去進行設計、安排,在某些情況下甚至可以依此拆解。

同樣明顯的是,莎士比亞的《第一對開本》及其它作品裡的頁碼錯誤都是培根密碼的關鍵,它們在再版印刷的時候——明明通常都是用新的排版或不同款的印刷設備進行——卻還是會出現同樣的錯誤。比如說,莎士比亞的《第一對開本》和《第二對開本》是在相隔九年後以完全不同的排版與印刷設備付梓,但兩種版本的喜劇集的第一百五十三頁都被標成了第一百五十一頁,第兩百四十九和兩百五十頁則分別錯標為兩百五十與兩百五十一頁。同樣在1640年版的培根的《學術的進展》(The Advancement and Proficience of Learning)裡,第三百五十三和三百五十四頁均被標成三百五十一跟三百五十二頁,1641年版的迪巴爾塔斯(Du Bartas)的《神聖星期》(Divine Weeks)甚至完全沒有第三百四十六至三百五十頁,而第四百五十頁卻被標成了四百四十二頁。以五十、五十一、五十二、五十三和五十四為結尾的頁碼被他特別注重。

弗朗西斯・培根、維魯蘭男爵、聖阿爾班子爵,引自培根《學術的進展》。

培根出生在1561年,據記載逝世在1626年。然而,有跡象顯示他的葬禮很有可能只是掩護他離開英國的煙幕彈,爾後他改名換姓到德國生活了很多年,在那裡忠實地為秘密社團服務,直到他終於把自己的生命獻給了他所追隨的學說。對公正的調查人員來說,培根是伊莉莎白女王和萊斯特伯爵(Earl of Leicester)的私生子這件事幾乎毫無疑問。

維魯蘭男爵的雙字母密碼在1590-1650年間出版的大量出版物以及其它ㄧ些印刷品中都能找到蹤跡。通過考察迪格斯(L. Digges)為了追悼已故的“大作家威廉・莎士比亞”而撰寫的詩文,我們更可以發現大寫與小寫字母的兩種不同使用方式,這個區分在字母T、N和A身上最明顯(參見《第一對開本》)。這種密碼在後續的版本中都被刪去了。

文本中的隱藏材料通常是以冗言贅字來提示。1641年版的迪巴爾塔斯的《神聖星期》在沒有編碼的第十六頁中提到有一頭公豬正在翻越一座金字塔。這是一段毫無意義的瘋語,顯然是刻意為了加密,何況它還插入了培根的簽名——豬。就在莎士比亞的《第一對開本》於1623年問世後的隔年,古斯塔夫・塞勒諾斯(Gustavus Selenus)就在呂訥堡公開發表了他的密碼學(cryptography)研究傑作。這本書一直以來都被認為是解密莎士比亞《對開本》密碼的鑰匙。

章頭與章尾的特殊象徵性也是在標記密碼的存在,雖然在許多早期印刷書上都可以找到這樣的擺設,但有幾本書的象徵符號卻是特意在隱喻培根式的玫瑰十字會密碼。一明一暗的雙A是一個耐人尋味的例子。考慮到一明一暗的雙A和豬頻頻出現在培根式象徵主義中,培根本人在他的《自然的解釋》(Interpretation of Nature)中寫道的這句話就更顯意味深長:“如果有頭母豬可以用牠的鼻子在地上印下字母A,你可以想像牠只用一個字母就寫出一齣完整的悲劇嗎?”17世紀的玫瑰十字會和其它秘密社團都會用水印來當作傳達密碼的媒介,那些含有培根式密碼的書籍通常都會用上玫瑰十字會或共濟會的水印;在一本書裡常常會出現幾個符號,包括玫瑰十字架、骨灰盒、葡萄串等等。

我手邊有一份可能可以證明在《辛白林》的開頭也藏有密碼的文獻。據我所知,這份文獻還未公開過,它的內容涉及莎士比亞的1623年版《第一對開本》。這個密碼存在於包括標點符號的字裡行間,尤其是有長有短的驚嘆號與直或斜的問號。該密碼最早是在1900年被亨利・威廉・比爾斯(Henry William Bearse)發現,等到經過徹底核實後,它的盧廬山真面目必將公諸於眾。

毫無疑義,共濟會是中世紀秘密社團的直接產物,所以共濟會理所當然也會被古代與中世紀世界的象徵主義跟神秘主義影響。培根知曉共濟會的真實秘密起源,並且有理由懷疑他在密碼和暗號中隱藏了這個知識。培根不光是一個人,實際上他更是聯繫起一個無形的學會與這個永遠無法明辨信使與他捎來的曉諭的這個世界之間的橋樑。這個秘密社團重新發現了失落的古代智慧,同時又出於深怕這個知識會被再次丟失,所以它找到了兩種使之永流傳的方法:(1)由一個組織(共濟會)來透過象徵符號的形式向其成員揭曉這個智慧;(2)通過精心設計的密碼與暗號,來在寫作中含蓄其奧祕。

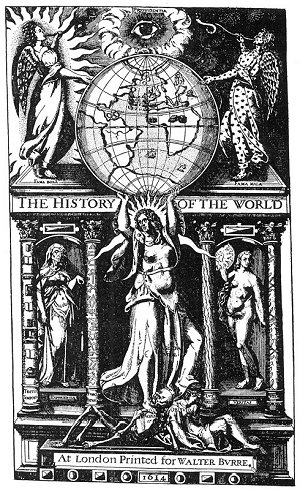

一件暗藏密碼的頭飾,引自雷利(Walter Ralegh)《世界史》(History of the World)。

有很多文獻都曾受過培根哲學影響——或是隱藏了培根式或玫瑰十字會密碼——它們往往出現在章頭與章尾的俗套設計中,其中就藏有秘密信息。上圖的裝飾就是一個公認的培根式密碼,只能在特定的書籍中找到,它們全都包含有培根密碼。這些密碼要不是被培根本人,就是被同屬一個秘密社團的同時代人或後輩放入書裡,培根將他對密碼和奧祕的非凡知識全都奉獻在了為這個秘密社團服務。這件頭飾的變體也曾現身在《第一對開本》(1623)、培根的《新工具》(Novum Organum,1620)、《詹姆斯王欽定版聖經》(1611)、史賓塞的《仙后》(1611)以及沃爾特・雷利的《世界史》(1614)(參見《美國培根研究雜誌》〔American Baconiana〕)。

莎士比亞的肖像畫,引自1623年版《第一對開本》。

現今並沒有一幅正宗的莎士比亞肖像畫。無論是德羅斯霍版(Droeshout)、錢多斯版(Chandos)、楊森版(Janssen)、洪特版(Hunt)、阿殊博恩版(Ashbourne)、索斯特版(Soest)還是鄧福德版(Dunford)肖像畫最終都只是證明這些藝術家並不清楚莎士比亞到底長什麼樣。細看起德羅斯霍版倒是會發現幾個重點,有很多培根迷相信這幅畫是在刻意模仿培根的死亡面具(death mask)。如果將德羅斯霍版的莎士比亞拿來與培根的肖像畫和版畫進行比較,便會發現兩張臉在結構上的同一性,些許的差異僅僅是陰影線條所致。畫中從耳朵延伸到下巴的特殊線條也很值得注意,這條線是不是在巧妙地暗示這張臉其實是一副面具,它的接合處就在耳朵?另外還請注意,畫中的頭部與身體並未直接相連,而是先經過衣領。最奇怪的是外套:這件衣服居然有一半是朝後的。在繪畫上衣時,藝術家畫對了左臂,但是右臂的肩背卻是面朝正面。弗蘭克・伍德沃德(Frank Woodward)還發現在這部作品的扉頁上有一百五十七個字母,這是一個很重要的玫瑰十字會簽名。把1623年這個年份加上倫敦(London)這個單詞中的“ON”的數字密碼,就會得到培根的密碼簽名。如若把二十六個英文字母都轉換成數字,數字1會變成A、6變成F、2變成B、3變成C,即為AFBC。然後再加上倫敦的ON就可以得出AFBCON,經過重新排列,F. BACON(弗朗西斯・培根)便呼之欲出。

有證據表明曾經存在過一群睿智又傑出的兄弟會成員,他們一力扛起了為千秋萬代出版和保存古人的秘典,以及他們自己編寫的其它作品的重責大任。未來的兄弟會成員不只可以認出這些書籍,而且他們還會立刻注意到裡頭的重要段落、文字、章節或部分,因為他們已經創造了一套象形的象徵性字母表。按照特定的竅門或順序,有洞察力的少數人就會發現那可以“喚起”一個人步上嶄新啟蒙生活的智慧。

培根之謎的重要性正在日益明朗。培根是這一偉大思想鏈中的一環,這個思想鏈的存在從一開始就是為了確保古代的秘密教義能夠永垂不朽。這個秘密教義也隱藏在了他自己的密碼著作裡面。對這種神聖智慧的追尋始終是研究他的暗號的唯一理由。

研究共濟會也許可以帶來很多收獲,特別是如果能將目光轉向16-17世紀的出版物的話,它們都印有秘密社團的標誌與圖章,正是秘密社團的成員建立了現代共濟會,不過他們自己卻依舊隱秘行事,只在暗地控制與指導這個外圍組織的一舉一動。從中世紀的象徵主義與密碼學中或許可以重新發現共濟會的未知歷史和失落儀式。共濟會乃其神秘隱匿之父的光明璀璨之子。要完全回溯這段親子關係已不可能,因為它被超物理的玄奧面紗深深遮掩著。1623年版的《第一對開本》是名副其實的共濟會傳說與象徵主義寶庫,現在是時候該以它應得的態度來重新看待偉大工作了。

儘管基督教衝垮了異教神秘學派的實體組織,但它卻無法摧毀異教徒所擁有的超自然力量知識。因此,眾所皆知希臘和埃及的神秘學派在教會時代的早期幾個世紀依舊暗地綿延不絕,爾後它們又披上基督教象徵主義這層外衣,被世人當作是屬於這個信仰的元素予以接受。培根是那些被委以重任去保存與傳播曾被異教聖職者握有的超物理奧祕的人之一,為了實現這個目標,這些人又成立了玫瑰十字會,又或是被邀請加入了叫著這個名字的一個早已存在的組織,而這個名字後來也成為了它最著名的其中一個代表。

出於某些對未啟蒙者而言不甚淺顯的原因,一直有人不斷試圖要阻止培根之謎真相大白。不論有心人士再怎麼千方百計阻撓調查人員的努力,就如那些人在培根去世後也絲毫未有懈怠一樣,那些渴求解開謎團的人至今仍然可以感受到這段恩怨情仇。

這個不明就里的世界曾經大肆迫害過那些領悟了自然界秘密運作原理的人,並妄圖不計手段地去消滅每一位這種神聖智慧的守護者。培根的政治聲望最終被毀於一旦,沃爾特・雷利也被可恥的命運所擄,這都是因為他們的超驗知識在某些人眼裡實在太過危險。

偽造莎士比亞的筆跡、為容易上當的世人編造騙人的肖像和死亡面具、假造的傳記、殘缺不全的書籍與文獻、破壞或使包含加密信息的銘文跟題詞變得難以辨認,所有這一切無不都令要破解培根-莎士比亞-玫瑰十字會之謎變得困難重重。這麼多年來,無數的專家終究都只是在被愛爾蘭的偽造者們牽著鼻子走。

著名的第一版《世界史》扉頁,引自雷利《世界史》。

究竟沃爾特・雷利擁有的秘密知識是什麼,以至於甚至被指控說對英國政府有害?當對他的控訴根本是口說無憑時,又為什麼他還是非得要被處死?他真的是16-17世紀的那些企圖推翻歐洲的政治與宗教結構的秘密社團成員嗎?沃爾特・雷利會是培根-莎士比亞-玫瑰十字會之謎的關鍵嗎?那些志在解決這個大謎題的人幾乎都忘記了曾有這麼一號人物。他的同時代人都萬口一辭地稱頌他超凡的智慧,他更曾被譽為是英國最聰明的人之一。

沃爾特・雷利——這位士兵、朝臣、政治家、作家、詩人、哲學家以及探險家——是伊莉莎白女王宮廷的明珠。但也就是同一位詹姆斯國王——在伊莉莎白去世之後——他卻開始竭盡所能地侮辱他的權力。懦弱的詹姆斯在有人一提起兵器的時候就會冷顫,在惱羞成怒的時候還會哭得像個孩子,他對這位才華洋溢的能臣充滿了瘋狂的嫉妒。雷利的政敵利用了國王的弱點,他們一刻也沒有停下無情的迫害直到雷利被絞死、斬首、五馬分屍和開膛破肚在他們的腳前。

上圖的扉頁被雷利的政敵當成了是中傷他的有力武器。他們說服詹姆斯一世相信,中間那個手舉地球的人是在暗諷他,勃然大怒的國王因此下令毀去這幅版畫的每一份副本。但仍然有一些副本僥倖逃過了皇室的怒火;正因如此,這幅版畫非常的珍貴。這幅版畫本身是玫瑰十字會和共濟會的象徵集錦,而且圖中的角色全都隱含密碼。更重要的是,該版畫的頭飾與出現在1623年版《第一對開本》與《新工具》裡的是同一個。

根據現有的材料,玫瑰十字會的最高委員會的成員都是些曾歷經“哲學死亡”(philosophic death)的人。當一個人要以成員的身份開始為組織做事時,他通常會以某種神秘的方式就唐突地“死了”。實際上,他只是改變了自己的名字和住址,然後再隨便弄來一箱石頭或假造的遺體來埋進墳裡。有人相信培根就是這樣的一個例子,他像所有神秘學派的僕人一樣,放棄了所有個人名譽與許可,讓其他人來代替自己被以為是出自他筆下或受他啟發的文獻的作者。

培根的密碼作品儼然是神秘超驗主義與象徵哲學中最有力且有形的例證之一。無可奈何,要一個懞懂無知的世界學會去欣賞那個能夠寫出《新工具》的神秘天才無疑還需要好些時日,那個天才划著他的小木舟穿過海克力士之柱,發現了ㄧ片還未被勘察過的知識之海,而他開創新文明的理想也都已極其壯麗地傳達在了《新亞特蘭提斯》的烏托邦夢想之中。可以說培根是第二位普羅米修斯嗎?他對世人的愛與對他們的無知的憐憫,是否都激勵了他去將從天國盜來的神聖之火隱藏在一本本黃金屋中?

非常有可能的是,破解培根之謎的鑰匙其實就藏在古代神話中。一個瞭解上帝的七個秘密的人才能理解培根採用來實踐他的不朽事功的方法。他所使用的化名都與太陽系成員的屬性與順序相匹配。培根之謎中有一個最不為人知——但是卻無比重要——的關鍵是布萊斯・德・維吉尼亞(Blaise de Vigenere)在巴黎發表的第三版或1637年版的《菲洛斯特拉托斯與卡利斯特拉圖斯兩位古希臘辯士的雕塑和畫圖集》(Les Images ou Tableaux de platte peinture des deux Philostrates sophistes grecs et les statues de Callistrate)。這本書的扉頁——正如作者自己的名字經過正確解譯後所呈現,都是出自培根親筆或在她或他的秘密社團指示下完成——裡面出現了非常多重要的共濟會或玫瑰十字會符號。這本書的第四百八十六頁有一幅題為“憤怒的海克力士”的版畫,畫中這位魁梧之人揮舞著長矛,指向散落在他面前的奇怪符號。在《莎士比亞之謎的解答》(Das Bild des Speershüttlers die Lösung des Shakespeare-Rätsels)這本異樣的作品中,阿爾弗雷德・弗羅因德(Alfred Freund)就試圖去解釋《菲洛斯特拉斯托》中的培根式象徵主義。培根將自己視為哲學上的海克力士,對他來說,時間才是真正的“揮舞長矛者”(Spear-Shaker,Shakespeare)。

沒有留言:

張貼留言