把賤金屬嬗變成黃金真的不是天方夜譚?現代學者對這種想法的冷嘲熱諷確實有其道理嗎?其實煉金術並不僅僅是一門思辨技藝:它同時更是一門實踐技藝。自從不朽的赫耳墨斯的時代以來,煉金術士總是宣稱(而且每每口說無憑)他們可以利用錫、銀、鉛和汞來製造金子。兩千多年來的無數卓著的哲學家與科學家都肯定了嬗變與增值金屬的可能性,若說他們在面對其它所有哲學和科學問題時都是明理且理智的,卻唯獨在這一件事上無可救藥地犯錯也實在說不過去。就算是把上百個自稱曾親眼見過和親手嬗變過金屬的人都斥為傻瓜、蠢貨或騙子也同樣沒有道理。

那些一口咬定所有煉金術士都是神經病的人幾乎就等於是要把每一位古代和中世紀的哲學家與科學家都拖下水。無論是皇帝、王子、祭司還是平民,許許多多人都對金屬嬗變的奇蹟有目共睹。面對一籮筐的證詞,任何人都有權抱持懷疑,但只有褻慢者才會選擇繼續無視值得思慮的證據。有很多偉大的煉金術士與赫耳墨斯哲學家在歷史名人堂上佔有一席之地,與此同時他們那堆數不清的批評者反倒盡是無名之輩。要列出所有這些真誠的自然界奧祕追尋者是不可能的,但這裡還是會為讀者介紹對這個深奧的主題懷有興趣的少數穎悟之士。

其中比較突出的幾個人分別有托馬斯・諾頓(Thomas Norton)、荷蘭的艾薩克(Isaac of Holland)、 貝茲爾・瓦倫廷(Basil Valentine,據說是銻的發現者)、讓・德・默恩、羅傑・培根(Roger Bacon)、艾爾伯圖斯・麥格努斯(Albertus Magnus)、奎塞塔納斯・杰伯爾(Quercetanus Gerber,一位透過他的著作把煉金術知識傳播至歐洲的阿拉伯人)、帕拉塞爾蘇斯、尼古拉・勒梅(Nicholas Flarnmel)、約翰・弗里德里希・施魏策爾(John Frederick Helvetius)、拉蒙・柳利(Raymond Lully)、亞歷山大・塞頓(Alexander Sethon)、米歇爾・森迪沃吉斯(Michael Sendivogius)、特雷維索的伯納德伯爵(Count Bernard of Treviso)、喬治・里普利爵士(Sir George Ripley)、皮科・德・米蘭多拉(Picus de Mirandola)、約翰・迪伊、亨利・昆哈特(Henry Khunrath)、米歇爾・梅爾、托馬斯・禾根、馮・赫爾蒙特(J. B. von Helmont)、約翰・海頓、拉斯克里斯(Lascaris)、托馬斯・查爾諾克(Thomas Charnock)、席納西斯(Synesius,普托萊邁達的主教)、莫里(Morieu)、卡格里奧斯特羅伯爵以及聖日耳曼伯爵。傳說所羅門王和畢達哥拉斯也是煉金術士,而且前者正是利用煉金術變出了建造他的聖殿所需的黃金。

艾伯特・派克顯然站在煉金術哲人這一邊,他信誓旦旦地聲稱赫耳墨斯主義者的確可以煉出黃金。他這麼說道:

“赫耳墨斯科學,就如同所有貨真價實的科學一般,是可以一五一十地被證明的。它的結果,甚至是使用材料都與最正確的方程式一樣極為嚴格。赫耳墨斯的黃金不但是一個踏實的教條,它更是沒有一絲陰影的光,是沒有半分虛假的真理;它同時也是物質上的真金,真實、純粹又價值連城,與可以在地球上的礦井中挖到的沒有兩樣。”

從共濟會的角度來說,這段話已經說得太多了。

艾爾伯圖斯・麥格努斯,引自喬維烏斯・維塔埃(Jovius' Vitae)《名人錄》(Illustrium Virorum)。

艾爾伯圖斯出生於1206年並享年七十四歲。他曾被譽為是“賢士中的大賢、哲人中的學士、神學中的大全。”他是道明會的成員,也是聖托馬斯・阿奎那的煉金術與哲學導師。除了其它職位,艾爾伯圖斯・麥格努斯還擔任過雷根斯堡的主教,並在1622年被封聖。艾爾伯圖斯是亞里斯多德學派的哲學家、占星學家及醫學與物理的出色學者。他在年輕的時候曾一度被認定是個庸才,但他的服侍與奉獻得到了聖母瑪麗亞顯靈的回報,從此他便得到了偉大的哲學與思辨能力。在成為魔法科學的大師之後,艾爾伯圖斯開始動手建造一台可以讓他將言語與思想投入進去的奇怪自動裝置。這部名叫自動機(Android)的機器是以金屬和取自星辰的未知物質打造,並被魔法配方和召靈術賦予了精神思想,它就這樣持續運作了超過三十年。由於認為它是惡魔的機器,聖托馬斯・阿奎那最終毀了它,使這個畢生的心血結晶毀於一夕。儘管如此,艾爾伯圖斯・麥格努斯仍將他的煉金術公式,包括(根據傳說)賢者之石的秘密留給了阿奎那。

有一回,艾爾伯圖斯・麥格努斯邀請荷蘭伯爵與羅馬人之王(King of Romans)威廉二世參加一場隆冬時節的花園聚會。當時的地面都還被一片白雪覆蓋,但艾爾伯圖斯卻選擇在他的科隆修道院的一處空地舉辦盛宴。賓客們無不為這位哲學家的不周感到驚訝,沒想到當他們紛紛坐下開始用餐時,艾爾伯圖斯只說了幾句話,周圍的白雪就全都消失了,瞬間花園竟然到處都是鮮花和鳥兒,還有空氣也隨著夏日的微風暖和不已。盛宴結束後白雪便如故再現,這讓在場的所有貴族們都深感不可思議(詳見《煉金術哲學家的故事》〔The Lives of Alchemystical Philosophers〕)。

威廉和瑪麗在1689年共同登上英國大位,那時整個王國都遍佈著煉金術士,他們在統治的第一年就廢除了亨利四世過去頒佈的一項法案,這項法案宣稱擅自將金屬增殖是在忤逆皇室。在西吉斯蒙德・巴克斯特羅姆醫生的《煉金術手稿輯錄》(Collection of Alchemical Manuscripts)中就有威廉和瑪麗通過的法案的手抄本,這是抄寫自他們施政首年的《法令全書》(Statutes at Large)第三十章。這項法案的內容如下:

“已故的英格蘭國王亨利四世在施政第五年通過的一項法案即日起全面廢止,這項法案原來的規定是這樣的:‘從今以後,任何人都無權增殖金子或銀子,或是操弄專門的增殖技術,一旦有人執意犯法,那他們就將招致重罪。’然而,自從上述的法案頒佈以後,那些深藏不露的人們已經經過他們的研究、實作與學習而取得了極高的造詣,並在金屬的熔化和精煉方面也不遑多讓,改良和增殖它們與礦石在這個領域亦多有突破,黃金跟白銀同樣不在話下,可是這些人卻出於顧忌上述法規的嚴懲以至不敢在這個領域發揮所長,反而選擇在異國大展身手,這對這個領域造成的損失和弊害是無可估計的:因此,藉著國王與王后最無可侵犯的威嚴,還有上下議院的一致認可,現任議會決定將上述法案包含的每一分支、條款或字句,還有所有分支或字句包含的林林總總全都予以廢除,出於最明智的考量,上述的任何東西都應當被撤銷、抹除、罷黜。但所有需依靠前述金屬熔化或焠鍊技藝的黃金和白銀,或是改良和增殖它們及礦石,均是上述權威所熟知,如先前所說,從今往後除增加財富以外不得擅做他用;並且倫敦塔內的皇家鑄幣廠將成為這番工作的不二選址,他們在那裡可以享有那些黃金與白銀的全部價值,採購會不時根據化驗結果與精細程度進行,不論重量是重是輕,如此精煉和產出的黃金與白銀都不得在他們的陛下統治的其它地方或場所使用或處置。”

在這項廢除法令生效後,威廉和瑪麗也開始鼓勵對煉金術的進一步研究。

弗蘭茲・哈特曼博士還蒐集了四份證據來證明一件事:煉金術士把賤金屬嬗變成黃金絕不是一兩天的事。其中一個例子涉及奧古斯丁會(Order of St. Augustine)的僧侶溫策爾・塞勒(Wenzel Seiler),他在他的修道院裡意外發現了一種量不多的神秘紅色粉末。後來他更在德國、匈牙利、波希米亞的皇帝利奧波德一世的面前將一堆錫轉變成金子。他浸淫在神秘實踐中的另一個成果是一枚大銀勳章,這枚勳章觸碰到黃金的部分會自行轉變成品質絕佳的更貴重的金屬,其餘的部分則仍舊是白銀。對於這枚勳章,哈特曼博士寫道:

“將賤金屬嬗變成黃金的最無可爭議的證據(如果單就外觀就能證明什麼的話),實在應該問問每個訪問過維也納的人;證據就是一枚保存在帝國國庫裡的勳章,相傳這枚本來是銀質的勳章被一位叫做溫策爾・塞勒的人利用煉金術部分地變成了金質,此人後來也被皇帝利奧波德一世封為騎士並授予了溫策勒斯・里特・馮・貝恩伯格(Wenzeslaus Ritter von Reinburg)這個名號。”(參見《智慧聖殿的門廊》)

基於篇幅,對煉金術士的冗長討論在這裡不得不略過。接下來要簡述的是四個人的一生,這應該有助於揭示他們實踐的原則、他們獲取這些知識的方法和他們是如何發揮。這四個人都是秘密科學的大師;他們四處漂泊與艱苦奮鬥的故事,就如同他們的親筆回憶和其他同時代的赫耳墨斯技藝的門徒所記載的那樣,引人入勝得足以媲美任何冒險故事。

霍恩海姆的帕拉塞爾蘇斯

菲利普斯・奧里歐勒斯・德奧弗拉斯特・博姆巴斯茨・馮・霍恩海姆是最家喻戶曉的煉金術士與赫耳墨斯哲學家。這個以帕拉塞爾蘇斯之名自稱的人曾誇下海口說,總有一天全歐洲的醫生都會甩開其它學派來跟隨他,他將得到高過其他任何醫生的尊敬。帕拉塞爾蘇斯的出生日期一般認定是1493年12月17日,他是一個獨生子。他的父母均對醫學與化學興趣盎然,他的父親就是一名醫生,母親則是醫院的管理人。儘管還很年輕,但帕拉塞爾蘇斯卻已經對荷蘭的艾薩克的著作著迷不已,並且他還下定決心要改革他那個時代的醫學。

他在二十歲時展開了一系列旅行,前後持續大概十二年。他走訪過每一個歐洲國家,其中更包括俄羅斯。他也有可能曾經踏足過亞洲。在君士坦丁堡,他從阿拉伯的行家那裡學得了赫耳墨斯技藝的偉大奧祕,他對自然精靈與無形世界中的居民的瞭解則可能是直接接觸或通過他們的門徒認識印度婆羅門而來。最終他成為了一名軍醫,而且他的學識與本領也為他贏來了巨大的成功。

回到德國後,他終於開始付諸實踐他夢美以求的醫學與科學改革。結果,他招來了幾乎一面倒的殘酷批評。他暴躁的脾氣和極其倔強的個性無疑更是雪上加霜,如果他的個性不要那麼強硬,那麼或許很多爭吵大可不必發生。他對藥劑師毫不留情,抨擊他們沒有調理好處方,也不打算為患者對症下藥,反而只是希望靠著他們的調理物來敲竹槓。

帕拉塞爾蘇斯高超的看病本事只會令他的敵人對他恨得更牙癢,因為他們根本無法複製他宛如奇蹟般的成就。他不僅可以對付當時常見的疾病,而且據說連痲瘋病、霍亂和癌症都難不倒他,他的朋友甚至聲稱他可以讓死人起死回生。然而,由於他的治療方式相當非正統,他的敵人總是可以依此來慢慢但肯定地壓倒他,迫使他必須一次又一次離開眼下的工作場所,另尋他處好求得庇護。

帕拉塞爾蘇斯,引自《霍恩海姆的帕拉塞爾蘇斯全覽》(The Complete Writings of Paracelsus, of Hohenheim)。

在他的《古代傳記》中,弗朗西斯・巴瑞特為帕拉塞爾蘇斯獻上了這一串頭銜:“醫師之王子和火之哲學家、違背常理的偉大醫生、瑞士的特里斯墨吉斯忒斯、化學哲學的第一改革者、煉金術,卡巴拉與魔法的行家、大自然的忠實秘書、生命靈藥和賢者之石的大師”,還有“化學奧祕的大君”。

對於帕拉塞爾蘇斯這個人本身存在很多爭議。他的脾氣不怎樣這一點舉世皆知,他對醫生與女性的嚴厲也幾乎到了狂躁症的程度;對他們來說,他簡直就是虐待的代名詞。就目前所知,他的這一生從未有過愛情。他怪異的外貌和無度的行事風格總會成為他的對手的靶子。有人相信他的天生缺陷可能就是他在自己缺乏容忍又粗暴的一生中不斷厭棄社會的很大一部分原因。

他聲名狼藉的放縱為他惹來了不減反增的迫害,還有人說他甚至連還在巴塞爾大學任教的時候都很少是清醒的。鑒於他一直以無時無刻都令人驚奇的思緒敏銳而聞名,這種指責確實讓人感到有些難以理解。何況他可寫下過海量的著作(他的史特拉斯堡版〔Strassburg Edition〕作品集總共有三卷,每卷都有好幾百頁),這與他總是酒醉到不省人事的說法兜不上。

可以想見控訴到他頭上的許多惡習其實都是他的敵人編造,這些人在買兇向他奪命報復後還不滿意,卻還要繼續誣衊他的形象。帕拉塞爾蘇斯最後的下場到底是怎麼一回事尚待定論,不過:最可信的說法是他的死是與多名刺客發生混戰的間接結果,僱用這班刺客的就是那些對他揭穿他們詭計懷恨在心的學術敵人。

帕拉塞爾蘇斯的現存手稿很少,他把自己大部份的作品都給了他的門徒,他們又附則繼續抄寫。史丹佛大學的約翰・馬克森・斯蒂爾曼教授曾對他作出了如下的悼念:

“無論帕拉塞爾蘇斯在醫學探索與實踐中的相對重要性究竟會如何被蓋棺定論,必須承認的是,他的確是帶著滿腔熱情與自信踏入巴塞爾大學展開他的教書生涯,他相信自己受到了偉大真理的啟發,命中注定要為科學和醫學實作做出巨大貢獻。平心而論,他在他所觀察到的任何事物面前都是一位敏銳而開放的觀察者,儘管他對自己觀察到的現象而言也許也不是一位非常批判性的分析家。他顯然是一位異常自食其力且獨立自主的思想家,雖然他的思想是否原創仍然值得爭論。不管怎麼說,他都是鐵了心地要拒絕亞里斯多德、蓋倫和阿維森納的權威神聖性,當他在自己修改後的新柏拉圖哲學中發現他的想法可以令人滿意地取代古老教條後,他便二話不說改變了原有的立場。

從在他那個時代一手遮天的蓋倫學說解脫出來後,他決心要起身傳講並教導未來的醫學科學的基礎,這個基礎應該奠基於對自然的研究、對患者的觀察、實驗與經驗,而不是依靠早就死透了的作家的所謂一貫正確的教條。在他初生之犢般的熱情中當然蘊含著驕傲與自信,但是他並沒有正確料想到他所斥責的保守主義是多麼龐大的勢力。假使確實是這樣,那麼他在巴塞爾大學的經歷肯定會使他大失所望。自那以後他又再次變成了一個流浪者,有時身無分文,也有時不鹹不淡,不過他想必會為自己的投入沒能立竿見影感到遺憾,即便他從來不曾懷疑自己最後的勝利——在他眼裡,他的嶄新理論跟醫學實踐才是順應自然,而那是最終必要佔上風的上帝的意志展現。”

這個怪人的個性是一團矛盾,他的巨大天賦在中世紀歐洲的哲學與科學黑暗時代就宛如一顆閃閃發光的星星,他在一邊與充滿妒意的同行奮鬥的同時也在一邊和自己的易怒抗爭,他為了許多人的利益、反對少數人的統治而戰。他是用尋常人家的語言撰寫科學書籍,好讓他們都能讀懂的第一人。即使在死後,帕拉塞爾蘇斯也沒有就此停下腳步。他的遺骨一次又一次被挖出,然後在其他地方重新下葬。在他墳前的大理石石碑上刻著這一段銘文:

“長眠於此的菲利普斯・德奧弗拉斯特是著名的醫生,他憑藉自己奇異的知識治癒了瘡痍、痲瘋病、痛風、浮腫以及其它棘手的身體疾病,而且他還毫不吝嗇於傾其所能幫助窮人。1541年9月24日,他用自己的生命換取了死亡。為了享受寧靜,他將在這座墳裡永遠安息。”

斯托達特(A. M. Stoddart)在她的《帕拉塞爾蘇斯的一生》(Life of Paracelsus)中亦列出了非凡的證言證明公眾對這位偉大醫生的愛戴。在提到他的墳墓時,她寫道:

“直到今天,窮人仍會到那裡祈禱。霍恩海姆的形象早已‘塵埃落定’,因為窮人都已經把他封為了聖人。當霍亂在1830年大舉侵襲薩爾茨堡時,人們全都湧向他的墳前朝聖,並向他祈求自家能安平。後來這場可怕的災禍也果真從他們身邊離去,到德國和奧地利的其它地方肆虐。”

據聞帕拉塞爾蘇斯早年的一位老師是個神秘的煉金術士,他自稱叫所羅門・特里斯莫辛(Solomon Trismosin)。關於這個人我們幾乎一無所知,除了知道他經過數年的遊歷後突然掌握了嬗變金屬的公式,然後變出了大量的黃金。這個人有一份精美的學識手稿,就是可以追溯到1582年的《太陽的光輝》(Splendor Solis),現藏於大英博物館。特里斯莫辛自言得益於他對煉金術的瞭解,他已經活到了一百五十歲。他在自述自己追尋賢者之石的過程的《煉金漫遊》(Alchemical Wanderings)裡說過一段發人深省的話:“研究你自己是什麼,你是什麼的一部分,你對你自己的認識,這才是真正的你。真正內在的東西就是你自己,這就是特里斯莫辛這個人所要強調的。”

拉蒙・柳利

這位聲名遠播的西班牙煉金術士出生於大約1235年。他的父親是亞拉岡的詹姆斯一世(James the First of Aragon)的管家,拉蒙自幼就是在宮廷裡長大,誘惑與揮霍在這樣的地方比比皆是。他後來被任命接替其父的職位,爾後富裕的婚姻更確保了拉蒙的財務狀況,令他能過上高枕無憂的日子。

那會在亞拉岡宮廷中有一位美貌出眾的女子,她就是唐娜・安布羅西婭・埃莉諾拉・迪卡斯特洛(Donna Ambrosia Eleanora Di Castello),她的德性與美貌為她帶來了很大的名聲。已婚的她並不是特別樂見年輕氣盛的柳利對她心生愛慕。無論她走到哪裡,拉蒙都會緊跟在後,他還給她寫了很多示愛的詩句,沒想到這麼做產生的結果卻與他原以為得完全不同。有天他收到了前去拜訪那位女士的邀請,他當然爽快答應。她告訴他說,他應該更清楚地看看自己用如此旖旎的詩文歌頌的美人,於是她脫下部分的衣服,露出的卻是幾乎已經被癌症啃蝕掉的一側身軀。這樁震撼令拉蒙久久無法自己,更徹底改變了他的生命歷程。從此他放棄過往的宮廷放縱生活,成為了一名隱士。

在他為自己世俗的罪行懺悔的有天,他看見了異象,而基督在其中現身來指引他的前路。此後這個異象仍然一再出現,終於不再猶豫的拉蒙便把他的財產全都分給家人,然後歸隱到一座山邊小屋,他在那裡埋首研究阿拉伯文,這樣他日後就可以出行勸誡異教徒改信。經過六年的隱修後,他與一名穆斯林僕人一同出發,但當這個人得知拉蒙即將與他的同胞的信仰做對時,他立刻決定要背刺他的主人一刀。儘管拉蒙無意讓這位未遂犯被處死,但他後來還是在獄中自縊身亡。

當拉蒙的傷勢恢復後,他成為了那些希望能前往聖地旅行的人的阿拉伯文老師。這時他結識了維拉諾瓦的阿諾德(Arnold of Villa Nova),後者教導了他煉金術的原理。拉蒙經由這段訓練成功掌握了金屬嬗變與增殖的祕訣。他的雲遊生活依舊如故,在此期間他曾遠赴突尼斯與當地的穆斯林導師辯論,他對他們的宗教的激切抨擊還險些害他小命不保。結果他被勒令滾出這個國家,而且如果不想掉腦袋就永遠別想回來。縱使遭受了威脅,他還是再次訪問突尼斯,但當地的居民也沒有真的對他動手,僅是把他趕去了義大利。

在查爾斯・狄更斯創辦的雜誌《家庭箴言》(Household Words)第273號中曾經刊登過一篇沒有署名的文章,這篇文章讓人有機會一窺拉蒙的煉金本事。

“在維也納逗留的時候,他(柳利)收到了英格蘭國王愛德華二世和蘇格蘭國王羅伯特・布魯斯的恭維信,書信也懇請他能夠去拜訪他們。他在旅行期間也認識了西敏市的修道院長約翰・克里默(John Cremer),兩人從此結下了深厚的友誼;拉蒙答應前往英格蘭與其說是為了取悅國王,倒不如說就是為了他(約翰・克里默這個名字確實可見於《赫耳墨斯文集》,但在西敏市的史料中卻查無此人)。克里默非常渴望學習煉金術的最後一個秘密——製作負責施展嬗變的粉末——但即便身為好友,拉蒙卻始終不肯吐露秘密。然而,克里默心生一計;他不久後就發現什麼才是拉蒙最念茲在茲的事情——勸說異教徒改信。他向國王呈上了一些關於拉蒙如何變出黃金的精彩故事,他希望可以唆使愛德華國王相信只要有拉蒙在,他就會有足夠的財力去發動對穆斯林的東征。

被認為是在描繪約翰・克里默的煉金術小冊子扉頁,引自《赫耳墨斯文集新編》。

約翰・克里默是西敏市的神秘修道院長,他是14世紀的煉金術陣營中的有趣人物。由於無法確定真的有一位叫這個名字的修道院長曾生活在西敏市,所以自然會浮現一個問題:“這個以約翰・克里默這個假名隱瞞自己身份的人到底是誰?”像約翰・克里默這樣的虛構人物恰恰說明了中世紀煉金術士的兩個重要原則:(1)許多掌握政治或宗教大權的人士都在暗地從事赫耳墨斯化學研究,但出於顧忌遭到迫害與訕笑,他們選擇用各種假名來發表自己的發現;(2)幾千年來,那些擁有偉大的赫耳墨斯奧祕的真正關鍵的啟蒙者,都會藉由創造出一個虛構人物來使他們的智慧永垂不朽,這些虛構人物會被編造成參與過同時代的歷史事件,從而使他們被樹立成社會中的重要人士——在某些情況下,甚至還會編造好一個完整的家譜。這些虛構人物的名字對於一般人來說沒有任何意義,但是對啟蒙者而言,這些角色卻代表了他們刻意賦予的象徵含義。這些啟蒙的編年史家小心翼翼地將他們的奧祕隱藏在了那些虛構人物的生平、思想、言論與行為之中,神秘主義最深刻的秘密因此得已以著作的形式安全地自歷代延續,在外行人看來它們也不過就是傳記而已。

拉蒙經常向教宗與國王提出建言,以至於他終於喪失了對他們的信心;儘管如此,作為最後的希望,他還是陪同他的朋友克里默一起來到英格蘭。克里默讓他在修道院暫住,並對他無微不至;被打動的柳利終於願意傳授他如何製作粉末,這是克里默盼望已久的秘密。當粉末大功告成後,克里默把它獻給了國王,這個人想當然會歡迎一個可以為他帶來無窮財富的人。拉蒙對此只有一個條件就是他製造的黃金絕不能被用於皇室的奢侈享樂,或是和任何基督徒國王打仗;並且愛德華本人應該率軍親征異教徒。愛德華答應了這些要求。

拉蒙被分配了一座高塔當住家,在那裡他告訴我們他把五萬磅重的汞、鉛和錫嬗變成金子,相當於鑄幣廠造出六百萬英鎊,其每一分錢的價值在今天都差不多有三英鎊。ㄧ些據說是由這堆黃金打造出來的作品至今仍被收藏著(雖然總有人不死心地想要反駁這些敘述,但證據是平等的)。他還向羅伯特・布魯斯獻上了一部題為《金屬嬗變的藝術》(Art of Transmuting Metals)的短論。埃德蒙・迪肯森博士(Dr. Edmund Dickenson)曾提起一件事,當拉蒙在西敏市的修道院被拆除時,工人們在那裡找到了一些粉末,後來他們都靠著這些粉末飛黃騰達。

柳利在英格蘭定居的時候也與羅傑・培根成為了朋友。當然,與愛德華國王所想的最相去甚遠的莫過於是發動一場十字軍東征了。拉蒙住在高塔裡基本就只是一座體面的監獄;他很快就發現了事情究竟是怎麼回事。他揚言愛德華只會因為他對信仰的背棄自食惡果。他在1315年逃離英格蘭,並再次開始向異教徒佈道。現在的他已經非常年老,他的朋友都不敢指望下次還能再看見他。

他先是去了埃及,再來是耶路撒冷,接著第三次赴往突尼斯。他在那裡終於碰上了自己經常勇於嘗試的殉道。人們把他打倒在地,然後又用石頭朝他丟去。之後ㄧ群熱那亞商人救了他,當時他只剩下微微的生命跡象。他們把安置到了船上,儘管他掙扎了一段時間,但他最後還是在他們可以看見馬約卡島的時候,也就是1315年6月28日去世,享年八十一歲。他被盛大地下葬在他在聖烏爾瑪(St. Ulma)的家族教堂,該地的總督和各路貴族幾乎都出席了葬禮。”

尼古拉・勒梅

在14世紀末的巴黎住著這麼一個人,他的工作是負責為手稿上好泥金裝飾、起草契約及文件。這個世界最應該對尼古拉・勒梅感激涕零的就是他覓得了一本無價天書,這本書是他靠著一位書記員的交情以微不足道的價格從書商那買來的。這本古怪的著作的書名是《猶太人亞伯拉罕之書》(Book of Abraham the Jew),他在《象形雕塑》(Hieroglyphical Figures)中回憶了這段過往(由於下面的原文非常難懂又不通順,因此以下會參考弗朗西斯・巴瑞特的《煉金術哲學家的故事》來進行潤飾——譯注):

“在我的雙親過世後,我,公證員尼古拉・勒梅便開始以寫作技藝維生,我梳理貨單、記帳、算數私塾與學子的學費,有天我用兩弗羅林(florins)買來了一本鍍金書,非常年舊又厚重。它的書頁不像其它書籍一樣是紙張,亦非羊皮紙,而是(我覺得應該是)柔軟的幼樹的纖弱樹皮製成。它的封面鍍銅,裝訂極好,上面還刻著字母和奇怪的角色;我個人以為它們應該是希臘文或某種古代語言。當然我讀不懂它們,可是我知道它們不是拉丁文或法文,因為我對它們還算是有些瞭解。

至於裡面的內容,樹皮頁上被用鋼筆或雕刻刀刻寫了文字,那是美麗且整齊的上了色的拉丁文。書頁以七頁算ㄧ篇共有三篇,在對開頁上都有編號,而且每篇第七頁都沒有文字,只有圖畫和角色。第一篇第七頁畫著一個處女和一條正在吞噬她的蛇。第二篇第七頁上有一條被釘上十字架的蛇;最後一篇第七頁則畫著沙漠或荒原,在那中間湧現了許多噴泉,噴出的也是一條一條的蛇,牠們到處跑來跑去。第一頁用大寫的金色字母寫著猶太人、王子、祭司、利未人、占星家和哲學家亞伯拉罕到了猶太人的國度,他們因為上帝的憤怒而被驅散到法國(高盧),盼望著安泰。這幾句話結束後,就出現了一連串的訓斥與詛咒,還有主必要來(Maranatha)這個字也一再出現,它會找任何不是祭司或文士卻想一探究竟的人的麻煩。

把這本書賣給我的人不懂得它的價值,當初我買下時也不懂;我相信它是從命運多舛的猶太人那偷來或取來,或是在他們生活過的某個古老地方發現的。第二頁記載了他安慰自己的國家,勸誡人們該痛改前非,尤其是偶像崇拜,他們應當耐心等待彌賽亞到來,他將征服地上的所有君王,並在永恆的榮耀中統治他的子民。毫無疑問,他會是一個非常睿智且明理的人。

第三頁以及後面的內容都是他教導流離失所的同胞如何嬗變金屬好向羅馬皇帝進貢,並做了其它ㄧ些我略去不談的事情;他在書頁的一側畫了一個容器,然後弄上了所有應該出現的顏色,他對原質(第一物質)僅用一句話帶過,在第四和第五頁他用令人佩服的精緻與做工畫出了完整的圖畫,雖然畫得很好也很清楚,但能理解它的人寥寥無幾,人們都對卡巴拉這種傳統不甚了解,也沒有好好研讀過那些典籍。

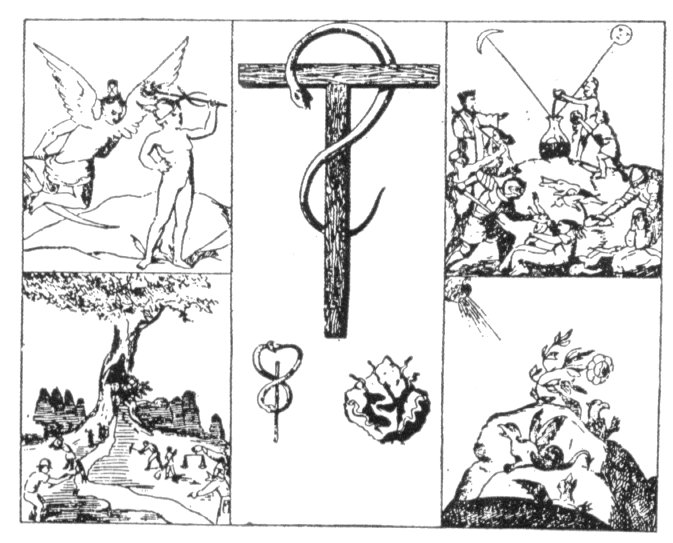

第四和第五頁都沒有文字,都是畫工非常精細的人物。首先,他畫了一個手裡拿著雙蛇杖的長著翅膀的年輕人,他用這把杖敲了敲自己的頭盔。就我的愚見,他應該就是異教徒的神祇墨丘利,朝著張開翅膀奔來的是一個老人,他的頭上繫著沙漏而且還握著一把鐮刀,就好似死神,他以如此駭人且猖狂的方式要砍掉墨丘利的腳。在第四頁的另一邊他在一座高山的山頂上畫了一朵白花,北風正在向著這座山颯颯吹來;它的底部是藍色,花朵本身是白紅兼有,葉子像金子一般閃閃發光,來自北方的龍和獅鷲也在這裡築巢而居。

猶太人亞伯拉罕的象徵符號,引自勒梅《象形雕塑》。

羅伯特・弗萊爾(Robert H. Fryar)在他對尼古拉・勒梅的《象形雕塑》的重印版做注時曾寫道:“有一件事可以證明這個故事絕非子虛烏有,那就是這本附有‘勒梅’根據那位醫生的指導所寫的批注的《猶太人亞伯拉罕之書》實際上就在紅衣主教黎塞留(Richelieu)手裡,卡布林(Count de Cabrines)曾告訴博雷爾(Borel)說他親眼看過並翻閱過它。”

第五頁的花園中央有一棵玫瑰樹正攀附在空心的橡樹上綻放;它的腳下湧出了純淨的泉水,一股腦地流向下方的深處,儘管它流過了許多人的手前,但大家卻還是忙著挖土找水;因為他們全都是眼盲的,除了真正能有所感覺到水的重量的人。在第五頁的最後一側有一個手握大刀的國王,在他面前有一群士兵正在屠戮許多小孩,他們的母親則在這群毫無惻隱之心的士兵腳跟前啜泣,其他士兵把這些小孩的血液收集到一個容器裡,好讓太陽與月亮沐浴。

這段歷史似乎是在暗示希律王下令的屠殺,這本書使我獲益良多,這也是為什麼我要把這種秘密科學的象形符號擺進他們教堂的後院的原因之一。這就是你能從前五頁看到的東西。

我就不再向你們透露其它頁究竟都以優美且整齊的拉丁文寫了些什麼,不然上帝必會懲罰我,因為這麼做可比有人希望世上的人們都只有一顆腦袋,這樣才方便他可以一刀就通通砍下要惡質得多。得到了這本天書後我一直夜以繼日地在研究它,我很好地理解了它所指示的所有實踐,可是我卻苦於不知該從何種原質開始,這令我感到非常抑鬱又難過。我最摯愛且新婚不久的妻子佩瑞內菈(Perrenella)非常關心我,她不斷安慰我且誠心希望能夠幫助我排憂解難。我實在管不住自己的嘴巴,我向她坦承了一切並把書拿給她看,她看到這本書後就和我一樣很是興奮,她也很喜歡這令人神迷的封面,上面有多好的雕刻、圖畫與精緻的人物,但她對它們的所知卻也和我一樣乏善可陳。不過能夠找人一吐心聲真是一種慰藉,我與她一起自娛娛人,也一邊思考我們該怎麼做才能弄明白它們的含義。最後,我在我的房間裡盡我所能地如實把第四和第五頁的所有圖畫都畫下來。我把它們拿去給巴黎最偉大的學者和最博學的人們請教,但他們的了解一點也不比我好到哪去,我告訴他們這些圖畫都是我在一本談論賢者之石的書中找到的。”

尼古拉・勒梅花費了多年時間在研究這本天書。他甚至還自己仿畫了其中的圖畫貼到家裡的牆上,同時他也向許多學者展示了副本,但都沒有人能夠解答它們的未知含義。最後他決定出發去尋找能夠一個解答的智者,經過多年遊蕩他終於碰見了一名醫生——他的名字是坎切斯(Canches)大師——他毫不避諱自己對這些圖畫的興趣,並希望能夠看看原書。接著他們一起前往巴黎,這位醫生也一邊向勒梅解釋了許多這些圖案的原理,沒想到在他們就要抵達旅程的目的地前,坎切斯大師就不幸因病先走了一步。勒梅把他安葬在奧爾良,不過他仍繼續苦思著他從這段短暫的邂逅中所學的一切,最終他在妻子的幫助下終於發現了將賤金屬嬗變成黃金的配方。他為此進行過數次實驗且皆大獲成功,他在去世前在巴黎聖依諾增爵教堂的拱門上擺設了一些象形圖案,這些圖案就隱藏了他從《猶太人亞伯拉罕之書》中悟到的公式。

特雷維索的伯納德伯爵

在所有那些汲汲營營於尋找生命靈藥與賢者之石的人中,只有很少會像特雷維索的伯納德伯爵的經歷那樣一波三折,這個人出生於1406年的帕多瓦,逝世於1490年。他對賢者之石和金屬嬗變祕方的追尋始於十四歲時,他不僅把自己的一生,還包括自己的家財都傾注在了這場逐夢之旅。伯納德伯爵找上了一位又一位煉金術士和哲學家,他們每個人都提供了自己鍾愛的公式,他也熱切拿來進行實驗卻總是一無所獲。他的家人都認為他瘋了,指責他搞這些實驗是在讓家族蒙羞,這些實驗也迅速讓他陷入一貧如洗的境地。後來他到許多國家旅行,他希望能在遙遠的異國找到一位可以真的幫助他的智者。最後當他的生命已經步入七十六歲的時候,他的努力終於得到了回報。他如願以償獲得了生命靈藥、賢者之石以及嬗變金屬的大秘密。他寫了一本小書來概述他的工作成果,縱然他只享受了他發現的成果為數不多的光陰,但他完全不後悔耗費一生的時間去尋找這份寶藏。他的勤奮與毅力本身就是一個例子,他在這個過程中碰到了太多愚蠢的冒牌貨謊騙他去試來試去,這使得他花了二十年的時間在燒毀蛋殼與蒸餾酒精及其它物質。在煉金術研究的歷史中,要發現偉大的奧祕從來都需要不懈的耐心與等待。

伯納德聲稱溶解的過程不是用火而是依靠汞來完成,這是煉金術的最高秘密。

沒有留言:

張貼留言