治病救人這門技藝原本是祭司階層獨有的秘密科學之一,它的神秘起源也已經連同宗教信仰的濫觴所出一起被徹底掩蓋了。所有高等的知識最初都是祭司階層的掌中物,而神殿則是文明的搖籃。這些祭司負責行使他們的神聖特權,包括制定法律並付諸實踐、供給人們的生活所需還有引導死者的命運。過去所有的知識分支都被這群祭司壟斷,只有那些在智慧與道德上都無可非議的人才會被准許加入他們來一同分享奧祕。很適切這個主題的這段話是引自柏拉圖的《政治家篇》(Statesman):“在埃及,法老本人也無權進行統治,除非他擁有祭司般的權力;哪怕他原先不屬於那個階級,而且還是靠暴力登上王位,最後他還是得要成為祭司的一份子。”

渴求能夠加入這個宗教團體的人必須歷經嚴苛的試煉,好證明自己確能不負所托。這些考驗就被稱為啟蒙儀式。那些成功過關斬將者會被祭司認可為兄弟,從而得以一窺秘密教義的奧祕。哲學、科學、宗教在古時候從來都不是彼此分開:這三者實際上都被認為是同一個整體的不同組成部份。所以哲學應該是科學且宗教的、科學應該是哲學且宗教的、宗教應該是哲學且科學的。要想獲得圓滿的智慧,就首先要能夠協調這三種心靈和道德活動的成果。

雖然現代的醫生都一致推崇希波克拉底是醫學之父,但古老的治療術其實應該歸功於不朽的赫耳墨斯,他才是療癒者之祖。在提到據稱是赫耳墨斯親手所著的著作時,革利免將這些聖典分為六類,其中之一就是專攻醫學的主祭學(Pastophorus)。在埃布隆谷(Valley of Ebron)發現的《翠玉祿》通常也被認為是出自赫耳墨斯,它實際上就是高深的秘密社團的一套化學公式。

生活在基督降生的五個世紀前的希臘名醫希波克拉底把治療術和神殿中的其它科學分開而論,開創了這種分離的先例。這麼做造成的後果之一就是愚蠢的科學唯物主義在當今反而深入人心。古人在很久以前就已經意識到科學的相互關聯性,可是現代人卻忘了這一點;於是乎,一個不完整的知識體系終究只能誕下孤立無助的個人主義。時下的科學研究面臨的困難,在很大程度上就是出於那些不願接受有超出人類五官的感知存在的人抱持的偏見。

帕拉塞爾蘇斯的醫學哲學

長久以來遭到漠視的赫耳墨斯智慧的箴言與公式在中世紀曾一度死灰復燃,被人再次拿出來系統性的研究其準確性。這個世界真應該好好感謝那位自稱叫帕拉塞爾蘇斯(意思是“比塞爾蘇斯更偉大”)的德奧弗拉斯特・霍恩海姆,多虧有他仔細保存了古代醫學體系的知識。帕拉塞爾蘇斯終其一生都在苦心鑽研和闡述赫耳墨斯哲學,所有這些概念跟理論都是使他的磨坊能夠開動的榖料,儘管現在的醫學界對他的成果不以為然,因為那些人本來就反對他建構的體系,但是神秘學世界最清楚他遲早會被公認是有史以來最偉大的醫生。雖然帕拉塞爾蘇斯的異端和秘儀傾向為他招致了不少敵人的針對,而且他的旅行癖也讓他被人們議論簡直就像是一個流浪漢,不過他卻是極為睿智地企圖將治癒術與異教和基督教的宗教體系調和起來的少數聰明人之一。

在為他遊歷四方與走遍各個社會階層求知的行為自辯時,帕拉塞爾蘇斯曾這麼寫道:

“在我看來,這對我來說反而是一種褒獎而非譴責,我不曾對自己迄今為止的旅途感到後悔過。我所做的其實不過就是在替令人尊敬的大自然作見證:這只是一個人用他的雙腳親身踏入她這本大書的研究之旅罷了。這一切的書寫都是不懈調查的成果,從一片土地來到另一片土地,甚至是連一片樹葉也不容錯過。我所想做的就是揭示自然法典的廬山真面目。”(引自約翰・馬克森・斯蒂爾曼(John Maxson Stillman)《帕拉塞爾蘇斯》〔Paracelsus〕)

帕拉塞爾蘇斯是一位偉大的觀察者,那些瞭解他的人甚至不吝盛讚他是“赫耳墨斯再世”和“瑞士的特里斯墨吉斯忒斯”。他從歐洲的一端遊歷到另一端,也許已經踏足過東方異地,一邊擺脫迷信一邊四處挖掘失傳的學說。他從吉普賽人那裡學到了很多,而且顯然也從阿拉伯人身上學會了製做護身符的方法和對天上星體的知識。帕拉塞爾蘇斯認為,幫助病人恢復健康遠比維護正統派醫學的地位更為重要,因此他寧可犧牲掉自己本來或許前途明媚的醫生事業,並以終生受到迫害為代價來對他那個時代的醫療方式提出嚴詞批判。

在他的設想中有一個非常重要的假設就是,環宇間的每一樣事物都會對某物有益處——所以他會去採摘長在墓碑上的蘑菇,或是在午夜時分收集玻璃鑲板上的露水。他是一位致力於發現大自然奧祕的當之無愧的探險家,有很多權威還認為他是催眠術的鼻祖,後來的梅斯梅爾(Mesmer)能在這方面更上一層樓就是有賴於這位偉大瑞士醫生的著作。

帕拉塞爾蘇斯非常瞧不起在他那時流行的狹隘醫學體系,包括他對它們的無能的不齒都已被他自己以最巧妙的方式表達了出來:

“但是,由於未知原因引起的疾病的數目遠遠要超過因為刻板原因引起,所以我們的醫生面對這些疾病都是束手無策,畢竟這些醫生對它們根本一無所知。他們唯一可以明智地做的就是好好觀察病人並猜測病情;如果給予患者的醫藥不會讓他更雪上加霜或阻止康復的話,那接下來就可以讓他自己休息到恢復為止。我們最受歡迎的醫生往往都是那些造成傷害的程度最小的傢伙。可惜,不幸的是仍舊有人會用汞來毒害他們的病患,其他人甚至會給他們服用瀉藥或是為他們放血至死。有些人確實飽讀詩書,以至於他們甚至忘光了任何常識,而且還有些人真正關心的壓根不是這些:他們只在乎自己的錢包,患者的健康在他們眼裡什麼都不是。疾病不會為了匹配醫生的水平而改變,反而是醫生應該主動去瞭解致病的原因。醫生應該甘做大自然的僕人,而不是與她為敵;他應該要在生命的鬥爭中引導與指示她,而不是用他那兩光的方法來幫倒忙。”(參見《奇蹟醫糧》〔Paragranum〕,弗蘭茲・哈特曼譯)

認為所有疾病其實都是病出於人的無形本質(Astrum)是赫耳墨斯醫學的一個基本原則,赫耳默斯主義者絕不是忽視身體,只是他們相信人的肉身也是無形的精神原理的散發或實體化而已。

以下是簡短但可算是相當全面地對帕拉塞爾蘇斯的赫耳默斯原則的介紹。

在自然界中有一種萬物皆賴以存在的極為重要的物質,它的名字叫做星力(archæus)或生命力,也被古人等同於星光(astral light)與靈氣。對於這種物質,埃利法斯・利維曾寫道:“光,那創造性的介質,那承載著ㄧ切運動與生命的振動;光,它潛伏在萬有的以太之中,輻射著它的吸收中心並逐漸飽和,接著投射出運動和生命,形成各種創造性浪潮;光,它星化為星體、物化為動物、擬化為人;光,它振動著所有植物,令所有金屬閃閃發亮,創造了自然界的各種面貌並藉由普世的和諧規律平衡萬物——這就是帶有磁力現象的光,帕拉塞爾蘇斯說它能浸染血液,當它被從肺部的咆哮吸入和排出時便會被從空氣中釋放。”(參見《魔法的歷史》)

這種生命能量乃是起源於地球的靈軀。每個受造物都有兩副身體,一個有形且物質,另一個無形且超然。構成後者的是其物理形式的以太層面對應物;就是它形成了星力的載體,可以被稱為生命體(vital body)。這副以太影鞘不會因為死亡消失,而是會一直持續至物理形式完全分解。在墓園周圍常見的“以太分身”就是幽靈信仰的由來。它的實質比世俗身體更為精細,所以以太分身也更容易受到衝動與不和的影響。這個星光體的紊亂正是很多疾病的病灶。據帕拉塞爾蘇斯教導,一個心理態度有問題的人就是在荼毒自己的以太本質,這種使生命力的流動變質的感染後來就會表現成身體疾病。所有植物跟礦物都有由“星力”組成的無形本質,但個個都是以不同的方式來展現。

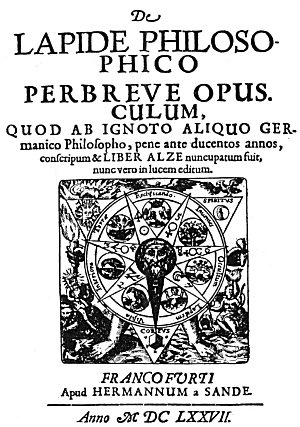

《艾爾茲之書》(THE BOOK OF ALZE)封面,引自《赫耳墨斯文集新編》。

這個封面是赫耳墨斯主義和煉金術象徵主義的一個例子。圖中代表神聖金屬的七角星有一個朝下的黑角,象徵著毀滅者土星。從這個黑角的左側順時針閱讀,就可以從外圈的七個拉丁文大寫字母拼湊出硫酸(VITRIOL)這個密語。

說起花朵的星光體,詹姆斯・加法雷爾(James Gaffarel)曾在1659年寫道:

“我答道,儘管它們已被切成片、碾成漿甚至是燒成灰;可是它們並沒有就此消失(藉著某種秘密且神奇的自然力量),無論是在碎漿或灰燼中都仍保有著一如既往的自我、形狀以及模樣:即便它現在變得眼不可見,卻仍可以被經由藝術呈現,在藝術家的眼裡它仍是無所遁形。對那些讀書也只會掠過一眼書名的人來說,這似乎是一個荒謬不已的故事;但是對於有心的人卻可以看到這個真理被證實,如果他們可以求助於凱斯內(M. du Chesne)或是維奧利特(S. de la Violette)的作品的話,此人是我們這個時代最出類拔萃的化學家之ㄧ;他聲稱自己曾見過一位出身克拉科維亞的出色波蘭醫生,戴著一副眼鏡的他即使從灰燼中也可以認出各種藥草:因此,如若有任何滿懷好奇心的人也想要見識見識,就舉玫瑰(為例),只要戴上他的眼鏡就可以看見玫瑰的灰燼;接著要把它放在一支點燃的蠟燭上,隨著它開始受熱你就應該會看見灰燼漸漸移動起來;這灰會緩緩上升,然後在眼鏡周圍彌漫,頓時你就會看到一團小小的暗雲;它會繼續化為數團,很快就會變出玫瑰的模樣,它是如此美妙、新鮮且完美,你甚至可能會以為它是真的長在玫瑰樹上的散發香氣的玫瑰。”(參見《波斯護法像考》〔Unheard-of Curiosities Concerning Talismanical Sculpture of the Persians〕)

意識到以太分身的紊亂才是使人生病最重要的原因後,帕拉塞爾蘇斯便也開始想方設法要重新讓這些物質重新變得井然有序,他的方法就是要利用其他人的身體,因為他們的生命能量能夠提供所需的元素,或是強壯得足以克服患者氣場中的疾病。一旦無形的病根被根除,疾病就會在一眨眼間消失。

帕拉塞爾蘇斯把星力或生命力的載體稱作星蛹(mumia),疫苗就是物理形式的星蛹的一個好例子,它是承載著半星光態的病毒的載體。只要是作為媒介的東西不分有機或無機,也不論是物理性質或部分精神化,它們通通都被稱為星蛹。星蛹最普遍的形式就是以太,現代科學已經接受了它的存在,好作為生命能量領域與有機和無機物質之間的媒介。

除非通過任一種載體(星蛹)來下手,否則要操控宇宙能量是癡人說夢。有一個很貼切的例子就是食物,人未必能從死去的動物或植物身上獲得營養,但當他將牠們的物質吸納入自身時,他便獲得了對該動物或植物的星蛹或以太分身的掌控權。在得到這種掌控權後,人類的身體就會將其中流動的星力轉移給自己所用。帕拉塞爾蘇斯有言道:“構成生命的東西都包含在星蛹中,只要透過星蛹我們就能獲得生命。”這就是護身符和符咒之所以擁有療癒能力的秘密,因為組織它們的星蛹物質發揮了渠道的作用,令戴上它們的人能連結到某些形式的宇宙生命力。

按照帕拉塞爾蘇斯的說法,植物也是通過同樣的方式來吸收動物和人類呼出的二氧化碳,進而達到淨化大氣的效用,同時植物跟動物也能接受從人身上轉移給牠們的疾病元素。這些較低等的生命形式擁有和人類截然不同的有機組織與需求,所以可以在不傷害自身的情況下吸收這些物質。在其它有些時候,植物或動物甚至會犧牲自己來幫助更聰明所以也更有用的生物活下去。帕拉塞爾蘇斯還發現,無論是這兩種方式中的哪一種,患者最後都可以慢慢從疾病中康復。較低等的生命要不是完全吸收下患者身上的星蛹,要不然就是因為無法順利轉化而徹底死透或分解,但患者都可以因此病癒。究竟是哪種藥草或動物最能夠吸收各式各樣的疾病星蛹還需要長年的調查才能確定。

帕拉塞爾蘇斯也注意到在很多情況下,都可以從植物的形狀來判斷它們對人體的什麼器官最有助益。帕拉塞爾蘇斯的醫療體系是基於這麼一種理論,即只要把病患的病變以太星蛹轉移到其它相對無害且較低等的東西上,那麼就有可能把患者身上的那些一直活化和滋養著疾病的流動星力也排洩掉。隨著載體的轉移,星力也會跟著它的星蛹一同轉移陣地,這樣一來病患就沒事了。

關於病灶的赫耳墨斯主義理論

據赫耳墨斯主義哲學家說,人之所以會生病主要有七種原因。第一是邪靈作祟,這些生於不義的生物必須依賴他們附身的對象的生命能量維生。第二是精神與物質本性的紊亂:也就是這兩者無法彼此協調,這會導致心理和身體方面的異常。第三是不健康或不正常的心理態度,憂鬱症、病態和過度情緒,比如激情、慾望、貪婪還有仇恨這些都會影響星蛹,然後就會繼續反映到物理身體,於是導致潰瘍、腫瘤、癌症、發燒和肺結核。古人把病菌視為星蛹的單位,可以被它接觸到的惡質影響荼毒。換句話說,病菌其實是人的邪惡思緒跟惡行所造就的微小生物。

致病的第四個原因是東方人常講的業力(Karma),或者也可以說是補償法則(Law of Compensation),意思就是一個人必須為自己過去犯下的不慎和不法行為償罪。這時醫生必須非常小心翼翼,以免自己干涉了這項法則的運作,害這永恆的正義無法伸張。第五是天體的運動以及其它問題。星體當然不會害人生命,但卻會推它一把。赫耳默斯主義者曾教導,一個健壯且智慧的人會統治他的星體,但是消極又虛弱的人卻會被它們左右。這五種原因都超出了物理範疇,所以需要透過仔細地歸納和演繹來評估,同時病患的生活狀況和性格也該被好好考慮在內。

第六是太過折騰自己的器官或生理機能,例如過度緊張或神經太過緊繃。第七是異物、污穢或雜物的影響,這時得要考慮的包括飲食、空氣、陽光以及其它東西。在這裡列出的原因並沒有納入意外傷害,因為那並不算是造成生病的原因。通常來說,它們都是業力法則的結果。

揚・巴普蒂斯塔・范・海爾蒙特(JOHANNIS BAPTISTAE VON HELMONT),引自《新藝乍現》(Ausgang der Artznen-Kunst)。

17世紀初的比利時煉金術士范・海爾蒙特(順便說一句,這個世界也要多謝瓦斯(gas)這個詞彙的發明,如此一來才方便與其它氣體作區別)曾對A---的根部進行過實驗,他用舌尖觸碰它,但沒有吞嚥下任何實質。他自己這麼描述了實驗結果:

“在那當下,我的腦袋就好像被緊緊繫在一根繩子上,然後我很快就歷經了過去我從未體驗過的奇妙感受。我吃驚地發現自己的頭腦再無任何感受和思緒,反而是胃部一直蠢蠢欲動,好似意識現在跑到了胃裡。如此不尋常的現象讓我深感惶恐,我不斷呼喊自己,想要集中精神;但我越來越發覺到我的感知現在變得更加強大也更全面了。這種知性上的坦然非常令人愉快,我不是在睡覺也不是在做夢;我非常的清醒,而且我的健康狀況也無需懷疑。我偶爾也曾體會過狂喜,但那些都不能與我的胃如今體驗到的感受媲美,它的思緒和感覺幾乎排除了所有來自大腦的介入。就在這時,我的朋友無不擔心我是否會因此發瘋,但基於我對上帝的信仰和我對祂的旨意的順服,這種疑慮很快就成了杞人憂天。這樣的狀態持續了兩個小時,之後我有些頭暈目眩。後來我也經常品嘗A----,但卻再也沒能重新當初的體驗。”(參見范・海爾蒙特《夢念》〔Demens idea〕,由戴維森(P. Davidson)在《槲寄生哲學》〔The Mistletoe and Its Philosophy〕中重印)

海爾蒙特只是眾多在無意間發現被古早祭司握有的秘密的人之一,但在今天這個時代已經無人能夠充分地理解古代赫耳墨斯主義的奧祕。依照海爾蒙特的描述,他提到的藥草可能暫時性痲痹了他的腦脊髓神經系統,結果就是意識被迫得通過交感神經系統及其大腦——太陽神經叢(solar plexus)來運作。

根據赫耳墨斯主義者,疾病也可以利用七種方法來預防或抵抗。其一,透過咒語和祈禱,讓醫生直接從病患身上把致病的邪靈驅逐出去。這種方式可能是參考自《聖經》中對耶穌趕鬼的記載,他曾把纏著人的魔鬼趕到一群豬身上。有時候邪靈是在某個心懷不軌的人的命令下才刻意附身到受害者身上,這時醫生就會命令他們回到派他們來的那個人那裡去。據記載,有些案例是邪靈會以煙霧的形式從受害者的嘴中竄出;還有時是從鼻孔裡冒火。據說邪靈甚至有可能會以鳥類或昆蟲的模樣離開。

其二是振動療法,即藉由念誦咒語和頌唱聖名,或是奏樂和唱歌來抵消身體中的失衡。有時帶有各種顏色的用品也會被刻意擺放在病患面前,這部分是因為古人已經發現了色彩治療的原理,這個道理現在才正被重拾。

其三是使用護身符、吉飾與符咒,古人相信行星能夠主宰人體的各種功能,所以只要憑著用不同金屬打造的護身符就可以抗衡各行星帶來的負面影響。因此,假設一個人患有缺鐵性貧血,而鐵被認為是處在火星的主宰之下,所以為了將火星的影響力傳達給患者,他的脖子就會被掛上一個鐵製的護身符,上面還會寫有一些據說能夠呼喚火星之靈的咒語。如果是身體中的鐵過多,病患就得戴上以對應著與火星針鋒相對的其它行星的金屬製成的護身符。這將會有助於抵消火星的能量,好幫助患者恢復健康。

其四是動用藥草和其它藥物植物,儘管他們也會使用金屬護身符,不過大多數的古代醫生通常都不會贊成用上任何形式的礦物藥物。藥草是他們最愛不釋手的治病措施,這些藥草就和金屬一樣也被ㄧㄧ分配給了對應的行星。一旦天上的星宿被診斷為病灶,醫生就會拿出藥草來對症下藥。

其五是祈禱,所有古人都相信滿懷慈悲的神靈不會對人們的痛苦不聞不問。帕拉塞爾蘇斯也不諱言信仰擁有根治任何疾病的能力,可是鮮少有人能夠抱有真正堅定的信仰。

其六是事先預防而非事後治癒的方法——那就是對飲食與日常習慣的調節。一個人只要能夠避免碰上任何會招致疾病的東西就可以高枕無憂。古人認為健康是人的正常狀態,疾病是人無視自然律令後得吞下的苦果。

其七是“實用醫學”,主要涵蓋放血、淨化與其它類似的療方。這些療法適度的話是有些用處,但太過的話則會弄巧成拙。有很多傑出之輩就是因為過頭的淨化和放血,反而提前折損了二十五至五十年的陽壽。

這七種療法都被帕拉塞爾蘇斯用過,即使是他最水火不容的敵人也不得不承認他的成績著實令人刮目相看。他在霍恩海姆附近有一座老莊園,每到一年中的某些時候那裡的露水總是會殘留得特別多,帕拉塞爾蘇斯後來發現如果在特定的行星排列下收集露水,就可以收穫具有神奇妙用的治癒之水,因為它已經飽滿地吸收了那些天體的特性。

赫耳墨斯藥草學與藥理學

生長在田野間的藥草在早期的異教徒心目中有著極為神聖的地位,他們堅信是眾神創造了這些可以為人類治病的植物。只要調配與應用得當,每個根莖和灌木都可以被用來緩解疼痛,或是幫助精神、心理、德性或體能方面的成長。在《槲寄生哲學》中,戴維森曾如此向這些植物表達敬意:

“書本上所寫的都是屬於花朵與藥草的語言,從最早的時代開始詩人就能和它們進行最甜蜜也最懇切的交談,國王也很滿足於利用香水這種二手的方式來一嚐它們的精華;但對於真正的醫生——大自然的最高祭司——他們卻有著更遙遠也更崇高的追求。沒有一種植物或礦物會向科學家如實吐露它們的秘密。他們怎麼能自以為除了現在所發現的一切之外,就再沒有任何隱藏在植物的內在本性裡頭的秘辛了呢?鮮花被尊為‘地上的繁星’,既然如此它們怎麼可能不楚楚動人?難道它們不是從出生的那一刻起就沐浴在燦爛的陽光之下,然後在晚上又領受著星光的照耀嗎?難道它們不是從另一個更加靈性的世界來到我們的地球,上帝的‘野地還沒有草木,田間的菜蔬還沒有長起來’這句話豈不是就印證了這點?

許多原始民族也對藥草熟捻於心,無數非凡的療法都是因此誕生。中國人、埃及人、美洲印第安人都很習慣利用藥草來治癒那些令現代科學毫無辦法的疾病。逝世於1654年的尼古拉斯・庫爾柏珀(Nicholas Culpeper)或許是歷史上最大名鼎鼎的藥草醫生。由於深感當時的醫療體系實在不盡人意,庫爾柏珀將注意力轉向了野外的藥草,而且他也成功發現了能夠拿來治病的材料,這為他贏得了享譽全國的美名。在庫爾柏珀醫生為占星學和藥草學劃定的聯繫中,每一株植物都是處在一顆行星或太陽的主宰之下。他認為疾病同樣是受天體佈局影響造成的結果,所以他總結了這麼一套治療方法:

“你可以利用屬於與造成疾病的相反的行星統治下的藥草來做解方:對抗木星要用屬於水星的藥草,反之亦然、對抗太陽要用屬於土星的藥草,反之亦然、對抗土星要用屬於金星的藥草,反之亦然;有時和諧本身也能夠治癒疾病,因此每一顆行星可以治療它自己造成的惡疾;屬於太陽和月亮的藥草可以治療眼睛、土星治療脾臟、火星治療膽囊和膽汁疾病、金星治療生殖系統疾病。”(參見《藥草事典》〔The Complete Herbal〕)

中世紀的歐洲藥草學家實際上只是在重拾埃及與希臘的赫耳墨斯秘儀的牙慧,這些古老的民族奠定了幾乎所有現在技藝和科學的基礎。

尼古拉斯・庫爾柏珀,引自他的《天病論》(Semeiotica Uranica)。

這位著名的醫生、藥草醫學家兼占星學家在英國的山丘與森林中度過了他大部份的歲月,同時他還編目了數百萬種藥草。庫爾柏珀也不忘一邊譴責他同時代的昏庸醫術,他這麼寫道:“我和我的兩位兄弟,理性醫生和經驗醫生都咨詢過,這些東西都既不能使人如願並且也無利可圖,於是我乘上船前去拜訪我的大自然母親,在她和勤奮醫生的建議下我終於能夠實現心願;而且與我們這個時代格格不入的誠實先生還不斷告誡我,要我一定要把這些發現發揚光大,我沒有辜負他。”(參見1835年的完整版《藥草事典》)詹森博士(Johnson)在談到庫爾柏珀時曾說過,他絕對值得往後千秋萬代的景仰。

治療疾病的方法在那個時候還是神秘學派傳授給入會者的秘密之一。油膏、眼藥、春藥、藥水都會在奇怪的儀式下被一併使用,這些藥物的有效性可以史鑒。熏香與香水也在這方面多有所用。

巴瑞特在他的《魔法師》裡這麼描述了他們行醫的理論:

“因為我們的精神是純淨、微妙、明亮、輕穎、似油氣般的血液,所以就物質上來講眼藥會比煙霧更適合對症我們的精神,出於它們的相似,它們會更多地激起、招引和改變精神。”

毒藥也是一直以來廣受研究的對象,有些社會就是以有毒性的藥草提取物來處決被判處死刑者——譬如蘇格拉底。臭名昭彰的義大利波吉亞家族對毒藥的精通可說是到了無人可出其右的地步。波吉亞家族數個世紀以來就是靠著他們出神入化的化學知識而得以安靜卻有效地殺害無數本該大有可為的男男女女。

埃及祭司發現有些藥草提取物可以促使人產生暫時的遙視能力,這在他們的神秘學派舉行啟蒙儀式時會派上用場。這些藥物會被摻入候選者的食物裡,有時或是以聖藥的形式被端到他們面前,這麼一來也無需再多加說明。服藥後不久,新人就會被一陣暈眩襲來,它會發覺自己彷彿飄浮在太空中,儘管他的物理身體現在完全沒有知覺(並被一群祭司看守著以免意外發生),候選者接著還會體驗到一連串難以言喻的經歷,他即使在恢復意識後仍能對這些體驗歷歷在目。如今的知識體系已經很難理解這種通過藥草、香水以及熏香來在瞬間誘發各種心靈狀態的高超技藝,但這種技藝確實為早期異教世界的祭司所深諳。

對於這個問題,H.P・布拉瓦茨基這位19世紀最重要的神秘主義者有話要說:

“植物擁有最美妙的神秘屬性,致幻和魔法藥草的秘密早已被歐洲的科學遺忘,唯獨像大麻和鴉片這些少數例子除外。然而,即使是這一丁點玩意在人類的身上造成的心理影響居然也被視為暫時性精神障礙的表現。色薩利與伊庇魯斯的薩巴最俄斯教的女聖職者沒能保住她們的秘密,一切都已隨著她們的聖所的隕落而煙消雲散。當然它們並沒有真的就此消失,那些仍然瞭解索麻(Soma)的人同樣也非常清楚其它植物的特性。”(參見《揭開伊西斯的面紗》)

藥草化合物會被用來觸發與神諭,尤其是德爾斐神諭有關的暫時性遙視。人處在這種強加的恍惚狀態時所說的話都會被當成預言。現代的靈媒雖然也深受著部分是自我強加的催眠僵化狀態影響,也可以給出與古代先知相似的信息,但在大部份情況下他們的準確度都不是那麼令人滿意,這就是因為今日的預言家實在缺乏對大自然的隱藏力量的認識。

據神秘學派教導,神靈在高階啟蒙儀式舉行的時候也會前來為候選者提供一些指導或至少是來到現場,這本身就是一種祝福。因為神靈都居住在無形世界,並且只能以他們的靈性身軀現身,所以新人如果沒有藥物的幫助就絕不可能看見他們,這些藥物會起到刺激他意識中的遙視中心(估計是松果體)的作用。古代神秘學派的很多成員都曾堅稱他們與神仙進行交流,而且親眼看見了眾神。

在異教徒奉守的準則被破壞時,一場分裂也在神秘學派中爆發開來了。真正開悟的那群人選擇不屑繼續與其他人為伍,他們決定帶著最重要的秘密ㄧ起遁世離群。其餘的人就像一艘騷無舵的船一般漂泊在正逐漸隱沒和解體的礁岩上。ㄧ些不那麼重要的秘密公式落入了褻瀆者手裡,這些人徹底歪曲了它們——和巴克斯教的情形如出一撤,真正的藥物被和葡萄酒一道變成了純粹流於狂歡的玩意。

世上有些地方的天然井、泉水或噴泉被人們相信沾染著神聖的屬性(出於泉水流淌過的礦物),所以神殿經常就建在這些地點附近,在某些情況下剛好位在不遠處的天然洞穴也會被認定是神靈的聖地。

“那些渴求啟蒙的有志之士,還有前來祈求諸神的預言夢的人都要經過一番快速,當然多少還是會有些拖延的準備,之後他們會分享特地備好的大餐;加之神秘的飲料,例如忘川之水以及特羅豐尼烏斯石窟中的謨涅摩敘涅之水;或是厄琉息斯秘儀的西塞恩(Ciceion)。不同的藥物很容易可以混入肉類或摻入飲料中,這需要根據接受者的心理與身體狀況而定,還有他希望獲得怎麼樣的幻景。”(參見薩爾維特《神秘科學》)

這一位作者接著還指出,早期基督教的某些教派也曾被指控與異教徒一樣在為了相同的目的使用這些藥物。

素以耶茲(Yezidees)之名廣為人知的阿薩辛教派大概是把這些藥物發揮得最為有趣的一群人。這個組織在11世紀佔領了阿剌模忒堡,從此它們在伊拉克建立了自己的根據地。該組織的創始人哈桑・沙巴(Hassan Sabbah)又常被稱為“山中老人”,他善於利用致幻毒品來控制自己的追隨者。哈桑會讓他的追隨者相信他們一度置身於天國,只要他們在接下來對他保持終生的服從,將來他們就可以永遠在天國中享福。德・昆西(De Quincey)在他的《鴉片吸食者的自白》(Confessions of an Opium Eater)中仔細描述了吸食這種罌粟產品會產生的特殊心理影響,服用類似的毒品也有可能會使人誤以為自己身處在天國中,耶茲教徒就是這樣的例子。

古往今來的哲學家都不斷在教導,這個有形的宇宙其實只是一大個整體的一小部份,根據類比原則,人的肉體也因此僅是他的複合構成中最不重要的一部分。今日絕大部份的醫療體系幾乎都完全忽略掉了人的超物理層面。它們往往對問題真正的原因不聞不問,只顧著注重事後的治療效果。帕拉塞爾蘇斯早就注意到他那個時代的醫生就有這種傾向,他恰如其分地評論道:

“一勞永逸根除致病的無形原因的力量,也就是魔法與只能刨除表面上的皮毛病症的那些醫術、妖術和庸醫有著天壤之別。”(弗蘭茲・哈特曼譯)

疾病本身是不自然的,它的存在恰是器官或組織發生失衡的證據。如果沒能恢復平衡,那麼重歸健康就永遠無法指日可待。赫耳墨斯醫學最傑出的地方就是它認識到了靈性和精神物理學上的紊亂才是一個人發病的很大原因。古代世界的祭司與醫生亦都非常習慣使用暗示療法,而且效果的確卓著。美洲印第安人的薩滿——或者說是“治癒者”——也會借助神秘的舞蹈、祈禱與魔法來治病。事實上,儘管他們對現代的醫療方式一無所知,可是這些巫師確實施展過無數次成功的治療,這絕不應該被等閒視之。

被埃及祭司應用來治癒疾病的魔法儀式實際上是依據自對人類複雜的心智及其生理體質的深刻理解。埃及人和婆羅門肯定都很瞭解振動療法的基本原理,通過強調特定元音與輔音的詠唱和禱告,他們就可以順利引起振動反應,這將會消除病症並協助大自然為原本已經病奄奄的對象恢復健康。他們還把自己對於振動法則的知識應用到了人的靈性構成身上;他們可以經由語調來刺激潛在的意識中樞,進而大大提升該對象的感知。

《死者之書》將許多埃及人的秘密保存到了今天,雖然這份古卷已經受到很好的翻譯,可是真正瞭解其奧祕的人卻寥寥無幾:這裡所說的就是其中那些魔法段落的含義。東方人對於聲音動力學有著特別敏銳地體察,他們深知從嘴巴說出的每一個詞彙都具有巨大的力量,並且這些詞彙在特定的組合下便可以在無形宇宙中產生屬於它們的力量漩渦,然後就能深深地影響物理宇宙。創造世界的聖言(Sacred Word)就是共濟會至今仍在尋覓的失落秘語,至於被以A. U. M.——印度教徒的創世聲調——來代表的三重聖名也是在表達對聲音原理的崇拜。

現代科學所謂的“新發現”說穿了幾乎都只是在重新發現古代異教世界的祭司和哲學家熟知的秘密罷了。人類彼此間的互相攻伐導致了很多記錄和公式的丟失:如果這些東西能被妥善保存,現在這個文明所面臨的許多最重大的問題就能迎刃而解。這個種族拿著劍與火把泯滅了自己先人的結晶,最終也要無可避免地碰上當真的需要那些被自己親手毀滅的智慧時卻毫無他法的窘境了。

化學音節,引自德・蒙特・斯奈德(De Monte-Snyders)《變天記》(Metamorphosis Planetarum)。

德・蒙特・斯奈德宣稱上圖的每個字符都是一個總計共有七個音節的單詞中的其中一音節,這個單詞的意思是原質(materia prima)或是宇宙的第一物質。由於所有物質都是誕生自這七種力量在不同宇宙法則下的組合,所以人類和宇宙的七重構成中亦都隱藏著一個偉大的奧祕。對於上圖的七個字符,斯奈德如此寫道:

“任何想要弄明白原質真正的名字和本質的人都應該知道,音節就是產生自上面的字符組合,言語的意義也是從中而生。”

沒有留言:

張貼留言