https://www.newdawnmagazine.com/articles/mind-control-its-all-around-you

BY ADRIAN SALBUCHI

“人的任務就是要努力意識到從潛意識中向上湧出的內容。群眾一直都是精神流行病的滋生之處。”

——卡爾・榮格

• • •

精神控制其實遠比你所以為得還要容易!任何人都可以不費吹灰之力做到。你不信?你不覺得每個人其實都有能力操控數百、數千甚至數百萬人的思想?那麼我不妨就來做個小實驗:現在我要控制你的思想!

好的,無論你現在是在哪裡閱讀這篇文章,請你想像一下艾菲爾鐵塔在雨天裡被落雷擊中的模樣。可以嗎?想像得出來吧?很好...那麼現在請停止再去想像沐浴在雨中的艾菲爾鐵塔被雷劈的畫面。你辦不到?再努力點!還是不行?哈!讓我來告訴你這是為什麼:因為我正在試圖操縱你的想法!

看到了吧?要把念頭和圖像植入一個人的腦海一點都不難!現在,想像一下如果我是透過全球電視,面向十或二十億名觀眾進行這個“小實驗”,而且這回的主角不是我那座無辜的“艾菲爾鐵塔”,我“命令”你觀看並想像更強而有力的東西...比如世貿中心的爆炸,或是賓拉登架起他的機槍對準一個看不見的“目標”(或許是某個西方人小寶寶?),還有那位正被培養成“永恆之王”(the Once and Future King)的威廉王子的婚禮?

利用集體意識

使全世界的數億——甚至數十億人——在同一時間目睹和聽聞完全一樣的東西,然後一遍又一遍的重複會造成什麼影響?如果真有的話,這些精神意識對集體心理、生理大腦乃至物理世界又會產生怎樣的綜合效應?有沒有可能集體心理會在無意識間加劇物理事件的發生呢?

多虧了全球電視、廣播跟網絡,這些集體效應已經受到了史無前例的濫用。我們正在探索的是一片尚未被開發的領域;我們只是還不清楚這些影響是否確實存在,但是深入集體意識的深處也很有可能是在打開一個名副其實的潘朵拉之盒。

事情還不止如此:如若是這樣,那麼是不是有可能會有看不見的控制者想有意去數億人的大腦,操縱這種匯總效應來引起符合其議程的現象或情況?這種微妙的影響真的會被利用來實現想法和事件,進而影響世俗的事務嗎?

顯然這些都是我們無法回答的難題,然而,如果說我們總有一天應該開始試著調查這種可能性,那麼現在就是時候了,無論你是否相信這種可能。

如果有天能證實這些現象的確存在,而且全球權力精英的智庫——與CIA、MI6及其它單位沆瀣一氣的塔維斯托克研究所——都早在為了一己之私而利用這種集體潛意識能量,以便透過無處不在的人們(至少電視螢幕在任何地方都有)去精神上地實現他們的目標的話,那我們就最好應該早點開始調查,而不是等到為時已晚。

如果它們其實是利用我們自己的思想來對付我們,然後奴役我們來為他們的目標與需求所用的話,那還真是莫大的諷刺!

換言之,集體意識能夠被利用來(錯誤地)引導人類走上社會、政治、文化、經濟和智識上的末路嗎?很多諸如此類的事情實際上已經發生了,任何深諳心理戰(PsyOps/PsyWar)的人對此肯定都一清二楚。

溝通的層次

頂尖的權力人士時常會通過完全不同的符號語言系統來互動與交流,只要能夠被正確理解,就可以領會到這背後的光明會和共濟會影響。不過不要被愚弄了:他們不只是把玩符號、象徵、“權力的話語”,甚至還包括日期。舉例而言,他們都非常瞭解卡巴拉數字學不為人知的力量,這在他們多次發揮“交易技巧”的場合裡都大有用處。

有時,他們會為他們的戰略計劃跟偽旗行動佈置好路標與標記,他們知道群眾那雪亮的眼睛完全不會發覺它們,或者更糟的是,群眾只會把它們當成是某種天真的幻想;一場毫不重要的表演。

它們的功能就好似是舊時的間諜,那些人會透過在當地報紙的分欄中投書一些小廣告來暗中發送指示,這是完全公開、合法且無害...但是卻非常重要的!

事後諸葛來看,我們現在都知道好萊塢裡曾經出現過很多預知9/11事件就要發生的信號,藉著某種方式,這信號必須被“傳達”給那些“知情的朋友”。現在我們就來看一下幾個明顯的例子:在《辛普森家庭》的〈紐約市主場迎戰荷馬・辛普森〉(1997年9月21日播出)這一集中,在霸子和莉莎亮出了一本上面寫著“9/11”的小冊子後,這個全美最受歡迎的家庭便決定前往世貿中心參觀;後來一個在地鐵上出現的流浪漢給了他們自己的住家地址:“耶穌・c/o・五角大樓”。

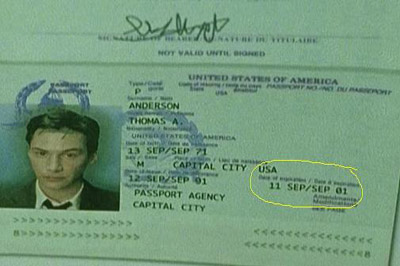

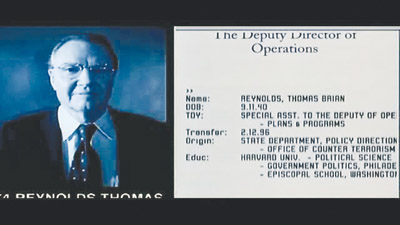

或者,再來看看1997年上映的電影《駭客任務》:當尼歐(基努・李維飾)被捕時,他的護照有效期限正好就是...2001年9月11日。還有《全民公敵》(1998)裡的NSA副局長(強・沃特飾)的出生日期...1940年9月11日,系列影集《孤槍俠》(FoxTv,2001年3月首播)也是如此,它的劇情是怎樣呢?一撮監守自盜的傢伙企圖安排一架客機撞向世貿中心,然後嫁禍給“恐怖份子”。《魔鬼代言人》(1997)更出現了一幕非常奇怪的場景,世貿中心在畫面中與位於前頭的哥德式伍爾沃斯大樓不斷以日夜快速切換的方式被展示出來...這是某種警告嗎?

顯然,看似最平淡無奇的表象背後仍總是有跡可循。要想明白今日的這一切到底是怎麼回事,我們可以設想這就類似是當行駛在從一座小鎮前往另一座小鎮的高速公路上時,你ㄧ定會需要理解與正確地解讀一大票道路標誌、警語和通知,它們會告訴你該在哪裡下道、何時踩油門跟剎車。我們都可以很好地處理這些“標誌”,同時我們也擁有有一張很好的“地圖”——或者用更好的方式來說——我們頭腦中內建的“GPS”會幫助我們找到該走的路。

媒體就是信息

人類的意識深藏著一個古老的壁凹,在那裡有一股強大但睡著的力量正等著被叫醒。瑞士精神分析學家卡爾・榮格所說的集體潛意識/無意識是一種嵌入在人之中的古老、集體繼承且極具心理傾向的強力源頭,而且它根植於這個宇宙的結構——榮格稱之為“原型”(Archetypes)——當它被有意按照特定的方式引導時,就有可能會釋放出他一再嚴厲向我們告誡的“精神流行病”。

在他漫長的人生即將步入尾聲時,榮格非常憂慮如果它被毫無節制地釋放,這種流行病將在千禧年結束之際成為人類最大的威脅。在他於1961年去世的三年前,他警告說:“有一種散播著‘一個時代即將結束’的念頭的原型正在蠢蠢欲動,”並且我們可以預期會有動盪和巨大的變化發生。事實上,在1961年5月30日——就是他逝世的八天前——榮格更向他的女兒口述了自己最後的異象:“我看到地球將遭受巨大的蹂躪,不過感謝上帝,不是整顆星球都得遭殃。”榮格為此還畫了一幅畫,在畫下有一道標題為“人類最後的五十年”。剛好就指向我們這個時代...

當他談到“一個時代的結束”時,他所表示的是一個跨時極為長遠的心理過程——超過數千年——其與地球、太陽及星辰的相對位置存在著“同步性”(即因果關係)。通過太陽一一“拜訪”黃道十二宮中的星座的在天文學上被稱為“歲差”的漫長過程,某些集體原型似乎會先後被“喚醒”並持續活躍數千年,與此同時其它原型則陷入沉睡狀態。

全球精英對此非常瞭解,而且他們也充分利用了這點,這或許就是為什麼關於榮格心理學的公開討論總是比最討精英喜愛的孩子,弗洛伊德要少得多。弗洛伊德認為“潛意識”說到底就是壓抑個人創傷的垃圾桶;可是榮格卻主張無意識(Unconscious)高於有意識的狀態,並且它為遺傳而來的心理傾向支配。弗洛伊德覺得他的心理學“法則”是普遍通用的;但是榮格堅信每個種族或族群都有明顯的心理差異——就好比高加索人、閃米特人、中國人和黑人光是在生理外觀上就非常不同(註1)。

無需贅言,現在是我們該醒來意識到這些(其實不是真的那麼)被深藏起來的信號是如何被利用來釋放我們身上的“意識海嘯”,藉由把這些無意識能量加以發揮,或許就真的可以創造出能夠自我實現的預言。那位性格捉摸不定的諾斯底主義學士富爾卡內利(Fulcanelli,他到底是一個奇人?還是這是一個兄弟會的名字?)在寫完他那探討法國與西班牙的神殿與建築的神秘學煉金術象徵主義的優美論文——《大教堂的奧祕》(The Mystery of the Cathedrals,1926)和《哲學家的宅邸》(Dwellings of the Philosophers,1930)——後便隨著二戰結束消失得無影無蹤,結果他出乎意料地在1999年重新現身,這是因為他要完成自己一直以來承諾的第三部作品《世間榮耀的消逝》(Finis Gloria Mundi)嗎?

在這部封筆之作中,富爾卡內利描述了全球精英是如何施展著他們的撒旦教神秘學議程,他們拙劣地模仿著諾斯底主義中的“偉大工作”(Opus Magnus),亦即透特/赫耳墨斯的《翠玉錄》,他們將它從一部深奧的諾斯底論文改寫成了一本公開的意圖攫取權力的手冊。

眾所週知,《翠玉錄》是一部非常簡短的作品,它開門見山就說道:“這是確鑿、無誤的真理,如在其下,如在其上,反之亦然,萬物皆源自於一,故ㄧ衍生出萬物。”富爾康內利對在今日成真的唯物主義預言的解釋就是基於《翠玉錄》接下來的後半部分,它被精英確實地“付諸實行”了。

“太陽乃是其父”(這就是為什麼精英要製造原子彈:他們在1945年8月以廣島和長崎向全世界展示了足以媲美太陽的力量)、“月亮乃是其母”(接著,在1969年7月,他們也藉著阿波羅登月計劃“控制”了月亮)、“風將它納入肚裡帶走”(“風”成了對吹向世界各地的全球媒體跟HAARP天氣控制工程的隱喻)、“大地是它的看護”(據富爾卡內利指出,那幫犯罪份子企圖操縱植物與動物王國的DNA,人類基因組計劃當然也在其中)。

現在我們再次看見了日期是怎麼被象徵性地利用。在“控制”太陽與月亮的時候,全球精英先是在1945年7月16日的新墨西哥州阿拉莫戈多進行了首次原子彈試爆,然後阿波羅十一號的“登月”旅程則是從1969年7月16日飛離甘迺迪航天空心開始。

這可不只是在玩符號、日期和文字遊戲而已。這種對長久深遠、無所不漏的全球戰略與行動計劃的執著其實有著極為根深蒂固的由來,幾乎可以追溯到數千年前的埃及神祇透特,這會造成的微妙和深刻的結果也遠超出我們的想像。

這麼多年來,精英一直在處心積慮地對我們的集體意識鑽洞,不斷向我們灌輸“世界末日”已經為期不遠的念頭。加上他們在好萊塢、主要電視製作人、福克斯、迪士尼、夢工廠、環球影業、米高梅、派拉蒙中的忠僕與走卒的幫助,他們已經漸漸引導起我們的集體意識“準備就緒迎接世界末日”。

這麼做似乎是出於三個目的:(a)使我們感到越來越無助(我的意思是,如果有一顆小行星即將撞擊地球,你又能怎麼辦?)、(b)灌輸一種“有大事即將發生”的對突如其來的巨變的渴望、(c)提醒我們,總是有一個“敵人”存在——一個真正大尾、惹人厭且一定會毀滅我們的傢伙。所以,我們非常需要一個極度強大——即使有些苛刻——的保護者來保護我們免於不遠的災難。

這就是當今的封建主義套路:你渴望食物、住所、保護嗎?那麼你最好肝心塗地為你的封建領主服務,就算這意味著你得交出自己的兒女,否則你可得過上苦日子!在今天,精英就是封建領主,我們畢恭畢敬地服侍他們,好換取餵養、安置跟“照護”,要不然...嗯,你知道的:“你要不是和我們一道,就是和我們作對”,這就是典型的布希寶寶綜合症。

大尾、惹人厭、恐怖的敵人永遠是確保大眾能被控制的第一把交椅。過去是希特勒、日軍、紅潮威脅...如今是全球恐怖主義、穆斯林原教旨主義和奧薩瑪的人馬...

就如同在六十年代曝光的《鐵山報告》(The Report from Iron Mountain)坦白的那樣,敵人不一定要是真實的,只要對精英有用即可;只要大多數人都願意相信那個敵人是真的就沒有問題。相信,而非真實才是重點。一旦人們真的對敵人的“存在”信以為真,那麼剩下的就都好談。接下來,人們就會心甘情願地上街又喊又叫,然後把他們的兒女送往越南、歐洲、日本、伊拉克、韓國、巴拿馬、利比亞——任何地方——去“與敵人作戰”好“保衛我們的祖國”。

全是時間問題

為什麼有的事情會突然在這時候發生,其實都與我們的時間概念密切相關。時間是一種本質性的東西;我們所有的行為都是奠基於時間。你約好要跟別人見面了嗎?要實現這場會面需要有兩個條件:空間(例如,我家的坐標)和時間(例如,2012年7月16日星期一上午8:30)。不過,這還只是唯物主義、世俗、“西方”式的時間運用:線性時間(Chronos)。

時間也以其它更加微妙的方式作用在我們的集體意識之中。又一次,我們又要回到卡爾・榮格身上,他曾經說過集體潛意識的原型超越時間與空間,並受難以察覺的宇宙力量支配,因為它們的表現可以跨越數代人。在那本令人望而生畏的《自我與自性》(Aion: Researches into the Phenomenology of the Self)中,榮格分析了原型的甦醒和十二個之一的一萬兩千一百六十年(平均值)的“柏拉圖月”(Platonic Months)或“時代”(Ages)之間的關聯:我們現在正邁向雙魚座時代的結束。在雙魚座時代,基督教就是把持主宰地位的“主旋律”或主題,所以才會有耶穌魚(ICHTYS)這種象徵主義出現,它的女性(和天文學)平衡者是處女座:聖母瑪麗亞。今天的我們就要進入水瓶座時代,一個嶄新的原型又要出現,至於舊的原型——雙魚座——則要“睡去”然後被“犧牲”。

我們有很多這樣的兩千兩百年(每個柏拉圖月的平均週期)遞嬗的例子。當兩千年前雙魚座時代來臨時,前一個“月”——白羊座——就必須被“犧牲”(除免世罪的天主羔羊),於是承擔起世界罪孽的上帝羔羊便在十字架上被妥善的犧牲。再兩千兩百年之前,那時白羊座時代剛到來,我們又可以看到伊阿宋和他的阿爾戈英雄們一起循著白羊座原型,一路來到科爾基斯尋找金羊毛;就像幾千年後的帕西法爾、羅恩格林與提督瑞爾也在追尋聖杯。然後,輪到獻祭的是公牛,因為金牛座時代(它對古埃及和克里特都很重要)行將結束,所以要被“犧牲”——伊比利亞的鬥牛習俗和密特拉殺戮公牛就是這股被保留至今的精神遺留。

現在,現代語言又給我們發了一張壞牌,因為如今的我們在表示“時間”(time)概念的時候只有一個詞彙,可是古人卻有三個含義彼此不同的用詞可以來表達:線性時間(Chrons)表達的是物理性的“按序發展”時間,專門用來紀錄與協調世俗事務、時刻時間(Kairos)表示的是最重要的時刻,也就是我們今天所說的“里程碑”、永恆時間(Aeon)——羅馬人心目中的可敬之神——常被用來形容一段很長的時間,長得沒人能親身歷經,永世(eon)這個單詞就是這麼來的。

如今的我們是如此短視,以至於竟然完全忘記了理解漫長週期的時間——永世的重要性。它們標誌著我們不應該偏離太遠的心靈音符和旋律,因為無論喜不喜歡,“時代的標記”都永遠會被強加在我們頭上。

精英的致命弱點:他們需要你答應成為一名共犯

精英需要你變得很被動;他們需要買下你的認可,好讓你做他們希望你做的事,他們需要你把“靈魂出賣”給他們。就是字面上的意思!他們需要你“簽署”一份虛擬的“契約”,你會在這份契約中說:“是的,如果你們允許我生活與享受‘權利’,我就會把你們當做封建領主服從。”

這個真理幾乎就和人類本身一樣古老。德國劇作家歌德在他的作品《浮士德》中向我們介紹了一位過度求知若渴的博士——浮士德,他和梅菲斯特——魔鬼本人“簽署了一份血契”,好換取世間名利。你有沒有曾經自問過為什麼魔鬼總是需要別人先跟他“簽過契約”?答案其實很簡單:無論是黑暗的權力或邪惡的力量,首先都必須獲得你的自由意志的點頭。

看起來,宇宙間似乎存在著一種法則,即使是最老道的魔鬼也不得不遵守,這也代表他的受害者都是以自己的自由意志決定為他服務。這就是我們必須極力把握的精英的致命弱點。

這裡可以列舉三個例子——一齣悲劇、一齣喜劇和一齣戲劇——它們通通都來自好萊塢全球心理戰,裡面以最通俗的語言解釋了你是如何出於自願的為他們服務:第一齣悲劇——《魔鬼代言人》(1997)裡的年輕新到任律師凱文・羅麥斯(基努・李維飾)加入了一間紐約律師事務所,後來他終於發現他古怪的老闆約翰・彌爾頓(艾爾・帕西諾飾)其實就是魔鬼。李維的妻子瑪麗・安妮早就發現了,但她因為精神和身體上的崩潰而自殺。在一幕關鍵場景,帕西諾告訴李維說:“回去陪陪你妻子幾個星期...她病了,她需要你,從你現在正在忙的事情中抽身一下吧。”李維想了幾秒,然後就回答說:“沒有這個必要,我們繼續處理手上的案子!”帕西諾/魔鬼於是聳了聳肩說:“那好吧,隨你去吧。”最後,當帕西諾揭曉自己身為魔鬼的真實身份時,他提醒李維,自己曾經給過他機會選擇,但是他卻選擇了公司而非妻子...這是他的自由意志!

再來看看另一齣喜劇——《王牌天神》(2003),金・凱瑞在這部戲裡飾演一位總是在抱怨“上帝”的愚蠢魯蛇,結果“上帝”(摩根・費里曼飾)突然以極不相稱的樸素打扮現身,然後賦予金“全能的力量”來教導他掌管一個宇宙其實有多麼困南。現在凱瑞可以為所欲為,但是“上帝”卻告誡他:“不過有一件事:你不能玩弄自由意志。”所以,當金想讓他疏遠的女友重新愛他時,她只是轉身走開了。再一次:自由意志決定一切!

最後是一齣戲劇——《V怪客》(2006),雨果・威明在這部電影裡扮演一位強大又神秘的自由鬥士“V”,受艾薇(納塔莉・波曼飾)啟發的他決定透過心理戰戰術來對抗統治未來的英國的奧威爾式極權社會。在其中一幕令人拍案叫絕的場景,“V”就通過干擾電視信號來向人民傳播信息,他說:

“...文字是傳達意義的手段,傳達給那些願意面對真相的人聽。眼下的事實是,這個國家出了一些可怕的問題,難道不是嗎?殘忍與不公,不容異議和壓迫,你們曾經擁有反對的自由,擁有可以按照你們自己覺得合適的方式思考和說話的自由,但現在你們有的卻是審查員跟監視系統,強迫你們乖乖聽話並威逼服從。為什麼會變成這樣?誰應該為此負責?當然,有些人得負上比其他人更多的責任,他們應當被追究責任,但真理再次呼之欲出,如果你們想要尋找罪魁禍首,那就應該照照鏡子。我知道為什麼你們應該這麼做。我知道你們非常害怕!畢竟誰不會恐懼呢?戰爭、恐怖、疾病...無數的問題都在破壞你們的理智、阻撓你們的常識。恐懼使你們無助,於是彷徨不安的你們便開始向大總統亞當・蘇德勒(註2)求救,他承諾你們和平,而他所要求的則是妳們的沉默、順從、同意。”

這就是自由意志使然...

毫不出人意外的是,在這三部電影裡打開解放之門的關鍵都是女性:《魔鬼代言人》的瑪麗・安妮、《王牌天神》勇於拒絕全能的金・凱瑞的珍妮佛・安妮斯頓、《V怪客》充滿力量與愛的艾薇。最重要的是,歌德在《浮士德》的結尾也寫下了這麼一段話:永恆的女性將帶領我們飛升(Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan)。

“神秘因素”

本文最初是在討論集體意識能量是如何被利用來干涉這個世界的事務,現在我想要更深入地來探討黑暗勢力是如何可能利用集體意識能量來實現他們“稱霸這個世界”的宏願。讀過《西藏生死書》(Tibetan Bardo Tho–dol)的人都應該知道,當我們離開這個世界時,我們身中最精妙的那一部分——精神,即心理人格的殘餘——仍會留存“一段時間”。然而,少了物理大腦和感官來支撐的它仍然會很快離開。

有跡象表明,那個精神“殘餘”可能會繼續引導靈魂進入下一次轉生,因為我們仍是通過精神身體——就是埃及人口中的卡(Ka)——來體會超越狀態(Beyond),可是它無法控制物理世界,不能像我們在世時的大腦操控我們的腳、嘴、手並與世界互動;就是說“做這個”或“做那個”都不行。在我們死後,雖然我們已不在擁有那些物理器官,但是在我們的靈魂超越之旅中,卡卻仍舊會繼續萌生出念頭與概念,就是在這裡會存在著一個可怕的危險。

當我們轉生後,精神的投射會一直處在某種縮限狀態,因為我們可靠的感官會立刻開始透過它們的邏輯,來從不能的東西身上過濾或緩和與分解出可能的東西。所以,即便我正想像著一頭粉紅色大象飄過我的窗戶,我也不會真的“看見”或是經歷這件事,因為我的眼睛-大腦感官會開始說“那是不可能的!”。

我們可以來試試一個簡單的實驗:想像一下,現在是陽光明媚的一天,我在一家擠滿了人的酒吧裡告訴你說:“想像你隻身一人待在墓地,然後墓穴打開,死人開始朝著你走過來。”想必你只會對我嗤之以鼻,因為你根本無法想像如此荒唐的情景。現在,想像如果我們兩人是身處在一座真正的墓地,而且還是一個沒有月光的午夜。你的眼睛雖然看不到,但心中的眼睛肯定會想起各種可怕的圖像!更糟的是,你的耳朵還會繃緊神經...“那是什麼聲音?”、“我剛剛是不是聽到有人在低吟?”、“我方才從眼角瞄到的是什麼鬼玩意?”有很多人到這裡就會徹底陷入恐慌。這是為什麼呢?因為當環境又黑又安靜時,我們的感官對於最恐怖的圖像的胡思亂想也毫無辦法。你曾經看過的恐怖片的影像現在會回過頭來緊咬著你不放,那就是你懷疑在夜裡出現的鬼東西的真正模樣...這是在你的意識最深處中存在的象徵。

既然如此,朋友們,那麼這種情況在我們死後難道不會變得更糟嗎!因為屆時我們再也沒有眼睛和耳朵,也不會有大腦來梳理和統籌我們“看見與聽見”的東西;無論我們在超越狀態中見到什麼都會以為那是真的,至少在心理層面上是真的。

我相信那些經營好萊塢的傢伙一定都很清楚這點。事實上,他們總是喜歡用最可怕的影像和沉重的恐懼來給我們的大腦造成過多負荷,這可能會害我們最後真的都被送到——這是字面上的意思——“地獄”去!

這是因為在超越狀態裡,如果你在世時非常害怕黃蜂,那麼你就會投射出“真正”的黃蜂、如果你怕“殭屍”怕得要死,那你也會投射出“殭屍”、再如果外星人電影真的會讓你嚇得從椅子上跳起來,那好...你可以先做好準備...許多人恐怕真得要見上他們一面(順道一提,外星人是好萊塢的心理戰權威曾調查過人最深沉的恐懼後得到的答案)。

基於同樣的原因,如果我們珍愛並深信基督與聖母瑪麗亞,那麼他們也會在我們死後前來迎接我們。如果你信的是阿拉,結果也一樣...早已離你而去的媽媽、爸爸和你失散已久的狗都可能會被投射出現。最初的投射實際上都是源自於“心”,所以總是顯得美麗且溫暖,但隨著死後開始進入“過渡狀態”(中陰),投射會轉而從思想開始出現...這就是靈魂可能會碰上麻煩的地方...西班牙畫家哥雅(Francisco Goya)曾在他1799年的畫作《理性沉睡,心魔生焉》(The dreams of Reason produce monsters)中暗示這點。所以,也許全球精英的目的就是要從這時及之後的時間裡控制我們。

這是為何呢?老實說我不知道。或許這是撒旦教儀式的一部分,可能他們必須餵養他們崇拜的殘忍“神靈”或德謬歌,要不就是:別西卜、撒旦、耶和華、巴風特及其它諸如此類的嗜血——和嗜靈魂——的宇宙食屍鬼。在現實的“這一面”上,鮮血的精髓也擁有其在超越狀態中的意識能量對應物。

我知道我們現在正在討論一籮筐的理論,但這也可能確實有助於解釋很多發生在我們身邊的事情,但是我們卻沒有意識到。這也可能可以解答為什麼對症這種瘋狂的解藥往往會自然而然地在那些敏感且善良的人身上湧現,那些人選擇與光明的力量——太陽、上帝一起並肩,他們“看穿”了這齣戲劇,並願意起身傳頌“來自永恆女性的信息”:這就是為什麼在過去兩個世紀以來曾出現過如此之多的關於聖母瑪麗亞的異象。

結語

“遊戲規則”其實一直都好端端地擺在那裡任大家細讀。所以不要交出你的思想與靈魂,不要變成一個被動的共犯,因為什麼也不做正是全球精英渴望曾你身上得到的:被動的合作。

《聖經》的古老傳統宣稱路西法曾對天吶喊他的叛意——“我不會服侍你們”(Non Serviam)。在如此曲折多變的命運作弄下,現在換成是我們有責任該推翻那個大壞蛋的桌子,然後向他大喊——“我不會服侍你!”

這才是真正的個人自主,也是邁向整個國家與大陸的集體自主的第一步。

____________________

Footnotes

1. 集體意識力量也部分是來自於我們的DNA。就如我們從父母那裡遺傳眼睛與頭髮的顏色,從祖父母那裡遺傳手腳的靜脈,所以我們當然也會遺傳心理構造和傾向:包括我們如何感受、思考、反應;還有什麼對我們來說是和諧的又什麼不是。為什麼有些音樂在有人聽來很悅耳,但對其他人卻未必;或是為何我們有的人是強調節奏(像非洲人那樣)或旋律(像東方人),或是像高加索人一樣注重和聲(也或許是曾經注重):旋律代表在時間之內、節奏代表時間本身、和聲代表超越時間。

2. 統治未來英國的一位奧威爾式獨裁者。

阿德里安・薩爾布奇(Adrian Salbuchi)是阿根廷的地緣政治分析師、作家、演說家兼電視節目主持人,他用西班聞出版過幾本關於地緣政治和經濟學的著作,同時他也有一本英文電子書《即將到來的世界政府:悲劇&希望》(The Coming World Government: Tragedy & Hope?) 。他還是阿根廷的第二共和計劃(Second Republic Project)的發起人,這是一項在中南美洲持續發光發熱的國際政治運動(www.secondrepublicproject.com.ar)。

沒有留言:

張貼留言