https://www.unz.com/runz/american-pravda-our-deadly-world-of-post-war-politics/

By RON UNZ

雖然我是研究理論物理學出身的,但一直以來我對歷史,尤其是古典時代的歷史也十分情有獨鍾。如何從通常是碎片化、不盡可靠且互相矛盾的材料中去蕪存菁是一項極具挑戰性的智力訓練,它考驗著我的分析能力。我甚至相信我對這個領域做出了一些有意義的貢獻,例如我在1985年的《希臘研究雜誌》(The Journal of Hellenic Studies)上發表過一篇簡短的文章,文中考證了不同的史料並得出結論認為,亞歷山大大帝很可能在登上王位時謀殺了他的親弟弟。

然而,我對20世紀的美國史卻一點興趣也沒有。一方面,在我看來該說的東西似乎都已經說得差不多了,我上學時用的歷史教科書已將一切都講得清清楚楚,因此除了僅存的一些最陰暗晦澀的角落之外,幾乎沒有任何可供進一步原創研究的空間了。

此外,古代的政治舞台往往曲折離奇又引人入勝,希臘與羅馬的統治者被宮廷政變罷黜、遇刺、下毒或因為其它極為可疑的原因而死去簡直可以說是家常便飯。相較之下,美國的政治史則索然無味得多,絲毫沒有那些可以增添戲劇性的緊張情節。我一生中經歷過最戲劇性的政治動盪是理查・尼克森總統在彈劾威脅下被迫辭職,而他辭職的原因——濫用那一丁點微不足道的權力與隨後的欲蓋彌彰——其實根本算不上什麼滔天大罪,結果這似乎只是再次證明了我們美國民主的偉大,以及哪怕面對的是最有權勢的人,我們的媒體也會以最嚴格的態度去監督其是否有任何不正當行為。

事後回想起來,或許我應該問自己,羅馬帝國發生的政變和下毒事件是否都在那個時代獲得了準確的報導,或者說那個時代的大多數穿長袍的公民是否意識到了誰才是這個社會幕後真正的統治者。

由於我對美國歷史的了解並不比我的教科書和主流報章雜誌要高明多少,因此過去十年左右的時間對我來說就像是一場發現之旅,並且經常令我陷入深思。等到我成年時,20世紀50年代的紅色恐慌早已遠去多時,我讀過很多關於這段歷史的資料,我覺得它要比其它許多事件都還要更加有趣。阿爾傑・希斯(Alger Hiss)這個不起眼的傢伙似乎是唯一一個被揭發是“赤色分子”的政府官員,他可能是無辜的也可能不是,直到20世紀80年代末他的孩子們仍在《紐約時報》上大聲疾呼他是被冤枉的。雖然我認為他可能確實有罪,但無可否認的是,在以麥卡錫和尼克森為代表的那個不幸的時代,那些迫害他的人所採取的做法其實對我們的國家造成了更大的傷害。

20世紀90年代,我偶然讀到了一篇書評,它評論的是一本討論《維諾那檔案》(Venona Papers)的新書,這些檔案似乎證明了共產主義間諜是真實存在的,而且這群人的規模遠比我過去所以為的要驚人得多。但這些畢竟是半個世紀之前的事了,而且歷史學家直到今天都還在為這些檔案的真實性爭論不休。所以,我並沒有對這個問題再作多想。

直到近幾十年來,隨著我的數位化檔案保存計畫使我意識到20世紀40年代的美國曾經發生過一場針對當時最著名的公共知識分子的大清洗,促使我開始閱讀他們的著作和文章後,我這才驚覺這個蘇聯滲透團體的影響力原來是如此巨大。我很快就讀了三、四本關於維諾那計畫的書,它們客觀入微的學術分析給我留下了深刻的印象,這讓我決定相信它們的結論。這將會引出一個非常意味深長的結果,實際上我讀過的大部分文章都低估了這一點。

舉例來說,考慮一下哈里・德克斯特・懷特(Harry Dexter White)這個名字,今天除了極少一部分人之外,一般的美國人恐怕聽都沒聽過這個人,而《維諾那檔案》證明了他是蘇聯間諜。他在20世紀40年代的官方職位只是財政部長、在羅斯福內閣中頗具影響力的小亨利・摩根索(Henry Morgenthau, Jr.)手下的眾多助理之一。但摩根索這個人本質上就是一個鄉紳,他對金融幾乎一竅不通,他能獲得任命有部分是因為他與羅斯福是鄰居,並且根據許多消息來源,懷特才是實際上控制財政部的人。因此,1944年正是懷特前去與約翰・凱因斯——英國最著名的經濟學家——進行談判,奠定了日後《布雷頓森林協議》、國際貨幣基金組織及其它西方金融機構的基礎。

而且,到了戰爭結束時,懷特已成功將財政部的權力——基本上也是他的權力——擴張到通常應由國務院處理的事務中,特別是那些關於如何對待戰敗的德國人的政策。他的傑作包括臭名昭彰的“摩根索計畫”(Morgenthau Plan),該計畫主張徹底摧毀這個座落在歐洲正中心的工業國家,再將其重新打造成一個農業國,這個過程勢必會導致德國人口大量銳減,無論是因為大飢荒還是人口外逃。儘管該計畫在盟軍領導層的集體反對下被迫作罷,但許多戰後觀察家,包括芙莉達・烏特利(Freda Utley)都在她的《復仇的代價》(The High Cost of Vengeance)中指出,這個計畫後來仍被部分實行,結果導致數百萬德國平民死於飢餓、疾病以及極端匱乏的生活。

當時,有一些觀察家認為懷特之所以不肯放過早已投降的德國人,是因為身為猶太人的他渴望復仇。但美國長久以來最受尊敬的外交政策記者之一,威廉・亨利・張倫伯(William Henry Chamberlin)卻強烈懷疑該計畫有一個更險惡的目的,也就是要故意將巨大的苦難施加予生活在西方佔領區的德國人,使民眾的情緒開始轉向親蘇聯的方向,好讓史達林得以在中歐爭奪戰佔據上風,後來的不少歷史學家也得出了類似的結論。

更值得注意的是,懷特還設法將一整套用來印刷盟軍佔領區貨幣的印板送往了蘇聯,使後者能夠無限量地印刷西方政府認可的紙幣,蘇聯就這樣堂堂正正地利用美國納稅人的錢來為其戰後佔領半個歐洲的行動提供資金。

最終,懷特的忠誠還是受到了懷疑,導致他不得不在1947年突然辭去IMF的首任美國主席一職。1948年,他被傳喚到眾議院非美活動調查委員會作證。即使他堅決否認所有指控,委員會仍打算持續傳喚他,為的是在最終以偽證罪起訴他,然後利用長期監禁作為威脅逼他供出間諜網路中的其他成員。然而,就在他第一次接受傳喚後不久,懷特就因為心臟病發而驟然離世,享年五十五歲,不過他的屍體並未進行屍檢。

不久後,其他蘇聯間諜也開始相繼英年早逝。懷特過世兩個月後,同樣被指控是蘇聯間諜的W・馬文・史密斯(W. Marvin Smith)被發現陳屍於司法部的樓梯內,他是從五層樓高的地方墜落,六十天後另一位非常重要的蘇聯間諜勞倫斯・杜根(Laurence Duggan)從紐約市一棟辦公大樓的十六樓墜樓身亡,享年四十三歲。在這段期間還有很多擁有類似背景的人離奇死去,以至於堅定的右派報紙《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)還在1951年的一篇文章中指出了這個可疑的模式。

但是,雖說我並不意外當時的反共人士會對如此之多的離奇死亡事件進行陰暗的解讀,但我完全不知道原來這些“陰謀論”也曾經被那時的主流媒體認真對待過,我的歷史教科書也從來沒有提到這一點。

有時,特定領域的新手反而更容易注意到那些老手忽略掉的地方,找到森林裡的那棵樹。我自認對20世紀美國史的了解極為有限,所以我在認識那個時代的時候並不會抱有任何先入為主的觀念,而20世紀40年代末的大量蘇聯間諜死亡事件也讓我對同一時期的其它離奇死亡事件產生了好奇。

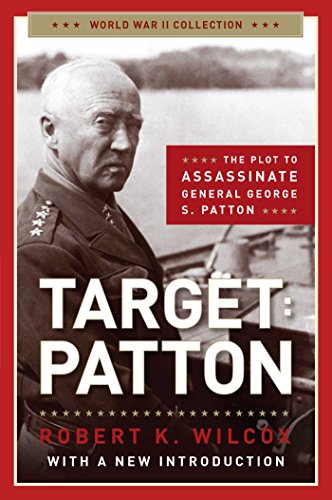

比方說,我讀過羅伯特・K・威爾考克斯(Robert K. Wilcox)的《目標巴頓》(Target Patton),這本書提出了強而有力的證據證明喬治・巴頓將軍在1948年遭遇的那場致命車禍並非意外,而是戰略情報服務局(OSS),即CIA的前身策劃的暗殺行動,這個部門同樣遭到了大量蘇聯間諜滲透。不同於前述那些僅僅在時間和頻率上高度可疑的死亡事件,巴頓的案例有著幾乎無法辯駁的證據,甚至包括當年的OSS暗殺者在幾十年後作出的自白,而且還有日記為證。

巴頓去世時是美國駐歐洲大陸最高級別的軍官,當然他也是我們最家喻戶曉的戰爭英雄之一。但他在美國的對蘇聯政策上卻與他的文職與軍方上級有著極大的分歧,因為他個人對蘇聯抱持著強烈的敵意。他在原定返回美國的前一天逝世,那時他本來已打算要在卸下軍職後展開一次大型的全國巡迴演說,譴責我們的政府高官並呼籲用軍事力量反制蘇聯。直到碰巧發現這本完全被美國媒體忽視的書之前,我從來不知道原來巴頓之死很可能並不單純,更不知道他在遭遇那場致命事故之前還有這樣的政治計畫。

一旦潛在的模式開始浮現,拼湊拼圖的過程就會變得更加容易。在發現巴頓遇刺身亡的有力證據過了一年後,我又在偶然間讀到主流歷史學家托馬斯・馬爾(Thomas E. Mahl)的《絕望的謊言》(Desperate Deception),其是由一家專門的軍事出版社發行。這本書的內容非常引人入勝,它紀錄了20世紀40年代初英國情報人員如何在美國進行隱秘活動,以消除阻止這個國家參與第二次世界大戰的所有政治阻礙。這項活動的其中一個重大關鍵是他們成功操縱了1940年的共和黨全國代表大會,使得一位名叫溫德爾・威爾基(Wendell Willkie)的無名小卒被推舉成為總統候選人,他沒有任何從政經驗,而且他在此前一直是民主黨人。威爾基的價值在於,他跟羅斯福一樣主張軍事介入歐洲衝突,儘管這與他現在加入的共和黨的理念完全背道而馳。確保兩位總統候選人都抱有類似的立場,就可以防止這場選舉變成決定究竟是否該參戰的全民公投,即使高達80%的美國民眾顯然不願意參戰。

威爾基的提名無疑是美國政治史上最令人匪夷所思的事件之一,而這一莫名其妙的結果實際上有著相當多離奇且可疑的鋪陳,其中最引人注目的莫過於共和黨大會負責人的驟逝,此人恰好是威爾基最大的競爭對手,馬爾認為他的死亡極為可疑。

威爾基最終在那年11月慘敗給羅斯福,但他很快就與自己的政治對手和解,並被派往國外執行重要的政治任務。未來的歷史學家肯定會很想知道英國情報人員究竟是如何讓一位本來默默無聞的民主黨人“空降”成為1940年共和黨的總統候選人,好確保美國無論如何都會被捲入二次大戰。但不幸的是,威爾基在1944年10月8日死於心臟病——或根據《維基百科》的說法是連續十五次心臟病發作——享年五十二歲,於是他對這些重大事件的所有個人見證就這樣永遠消失在歷史中了。

在羅斯福執政的那十幾年裡,白宮最有權勢的政治人物之一是他的得力助手哈里・霍普金斯(Harry Hopkins),他本人更在1940年搬進白宮,然後在那裡住了四年。雖然霍普金斯沒有什麼響亮的頭銜,但他卻是各項新政計畫的統籌者,他後來被任命為商務部長,不過人們更常戲稱他是“副總統”,並且肯定比羅斯福身旁的副總統或任何內閣成員都還要有影響力,一般認為他是美國當時最有權勢的第二號政治人物。

霍普金斯曾經是一名社會工作者和政治活動家,他是一個毋庸置疑的左派,深受紐約市的進步派傳統影響,後來他漸漸轉而支持社會主義,同時他的外交立場也趨於支持蘇聯。《維諾那檔案》中的一些跡象顯示他可能是蘇聯間諜,赫伯特・羅默斯坦(Herbert Romerstein)和埃里克・布萊德爾(Eric Breindel)在他們合著的《維諾那的秘密》(The Venona Secrets)中採納了這一可能性,但約翰・厄爾・海恩斯(John Earl Haynes)和哈維・克萊爾(Harvey Klehr)這兩位研究維諾那計畫的權威學者從一些技術性的角度對此提出了質疑。

在羅斯福生命的最後一年左右,他與霍普金斯的關係開始出現了一些裂痕,當前者在1945年4月與世長辭,並由哈里・杜魯門繼任總統後,霍普金斯僅存的影響力也消失殆盡了。經過在美國權力中心度過的這麼多年,霍普金斯本來計畫要出版一本回憶錄來回顧他在大蕭條與二次大戰期間參與過的各種大事,可是他卻突然患病並於1946年初去世,享年五十五歲,只比他的老友羅斯福多活了八個月。根據《維基百科》在他的個人條目中提供的參考資料,他的死因可能有胃癌、與消化問題有關的營養失調、肝炎或肝硬化導致的肝衰竭,甚至也有可能是血色沉著病。儘管霍普金斯多年來確實始終身體欠安,但美國政治界的第二把交椅的死因竟如此眾說紛紜,實在不由得令人眉頭一皺。

事件發生的具體時間有時可能會對歷史進程產生巨大的影響。就以亨利・華萊士(Henry Wallace)這個人來說吧,也許人們還依稀記得他是20世紀30−40年代民主黨的左派領袖。華萊士曾是引領中西部農業創新的奇才,並在1933年作為農業部長進入羅斯福的第一屆內閣。不管從什麼角度來看,華萊士都是一位百分之百的正港美國愛國者,他在《維諾那檔案》中可以說是清白得很。但技術專家難免會有一個問題,那就是他對自己專業領域之外的事情總是異常天真,這一點也體現在了他極端的宗教神秘主義身上,當然更重要的還是在政治方面,許多與他親近的人後來都被證明是蘇聯間諜,想必他們都是想依託他的恩惠來實現自己的政治圖謀。

自喬治・華盛頓以來,美國還沒有總統曾連任三屆,而當羅斯福在1940年決定踏出這一步時,歐洲仍在持續進行的戰爭就成為了最好的藉口,民主黨內的許多知名人物都反對這個決定,其中包括曾任兩屆副總統與民主黨前眾議院議長的約翰・南希・加納(John Nance Garner),還有最初幫助羅斯福登上總統寶座的民主黨強勢領袖詹姆斯・法利(James Farley)。羅斯福選擇華萊士作為他的第三任副總統,此舉或許是為了拉攏黨內強大的親蘇聯派系。沒想到,羅斯福的健康狀況卻在接下來的四年裡不斷惡化,此時身邊最信任的顧問全是史達林代理人的華萊士距離總統大位幾乎只剩下咫尺之遙。

結果在民主黨領袖的強大壓力下,華萊士最終在1944年7月的民主黨代表大會上被撤換,於是在隔年4月羅斯福去世後,繼任總統的人變成了杜魯門。但要是華萊士沒有被撤換,或羅斯福早一年去世的話,肯定會對這個國家帶來難以想像的影響。從後來的聲明來看,如果華萊士當上總統,勞倫斯・杜根將接任國務卿,哈里・德克斯特・懷特將接任財政部長,屆時美國政府的其它高層職位也很可能都會被蘇聯間諜把持。曾有人開玩笑說,也許羅森堡夫婦——他們後來因為叛國罪被槍決——會成為我們的核武研發計畫的負責人。

更巧的是,羅斯福一直活到了1945年,而杜根和懷特卻沒有順利代表史達林掌控美國政府,而是在1948年開始受到懷疑沒過幾個月後便相繼猝死。不過,蘇聯在20世紀40年代初的滲透勢力仍非常強大。

一個值得注意的例子是,蘇聯間諜在1944年也意識到了維諾那計畫的存在,不久後白宮就下令終止該計畫並銷毀了關於蘇聯間諜的活動紀錄。維諾那計畫的檔案之所以能夠保存下來,使我們現在得以重新審視那個時代的政治風雲,都要歸功於當時負責的軍官冒著被送上軍事法庭的風險違背總統的命令。

在《維諾那檔案》正式公開過了四分之一個世紀後,今天眾所公認的事實是,20世紀40年代初的美國政府曾經差一點——或者說只差臨門一腳——就要落入蘇聯間諜集團的掌控之下。然而,我卻很少看到有書籍或文章願意承認這一事實,儘管這顯然有助於解釋“反共狂熱”這種意識形態的出現,其曾在20世紀50年代成為一股強大的政治力量。

誠然,共產主義在美國幾乎沒有任何社會基礎,就算一個由蘇聯幕後操控的華萊士政府真的在1943年或1944年成立好了,它大概也很快會被趕下台,或許美國還會因此發生有史以來第一次軍事政變。但鑒於羅斯福的健康狀況不佳,這一影響深遠的可能性實在值得更多討論。

如果媒體對重要的歷史事件完全不聞不問,年輕一代的學者就很有可能永遠不會接觸到它們,最後他們哪怕是嘔心瀝血寫出來的史學作品也將因此留下巨大的空白。里克・珀爾斯坦(Rick Perlstein)自2001年以來撰寫的那些屢屢獲獎的政治史作品就是一個很好的例子,它們回顧了美國保守主義從前高華德時代到20世紀70年代雷根崛起一路以來的歷史。這套系列書籍憑著對各種細節的仔細疏理而贏得了廣泛讚譽,但根據書後的索引,在它們總計兩千四百頁的內容裡只有第一卷的開頭兩次非常簡短且匆匆地提到了哈利・德克斯特・懷特,勞倫斯・杜根則是一次也沒有,更令人震驚的當然是居然連維諾那計畫都沒有出現。我有時時會開玩笑說,寫一部戰後的美國保守主義史卻不提到這些關鍵因素,就好比寫一部美國的二戰史卻不提及珍珠港事件一樣。

有時,我們的歷史教科書會介紹兩個看似毫不相干的故事,只有當我們發現它們實際上全都屬於一個互相關聯的整體時,它們的重要性才會顯現出來。詹姆斯・福萊斯特(James Forrestal)的死亡無疑就是一例。

福萊斯特曾在20世紀30年代登上華爾街之巔,他是當時最負盛名的投資銀行之一,狄龍瑞德公司(Dillon, Read)的CEO。隨著二次大戰的迫近,福斯特在1940年延攬他進入政府部門,部分原因是他深厚的共和黨背景有助於促進兩黨在參戰問題上的合作,很快地他就被提拔成為了海軍部副部長。當他年邁的上司在1944年去世後,福萊斯特遂晉升為閣員級海軍部長,經過一連串充滿爭議性的軍事部門重組鬥爭後,他最終在1947年成為美國第一任國防部長,同時掌管陸、海、空三軍以及海軍陸戰隊。福萊斯特和國務卿喬治・馬歇爾將軍普遍被認為是的杜魯門內閣中最具影響力的兩個人。然而,就在杜魯門於1948年成功連任幾個月後,福萊斯特卻忽然變得越來越偏執且沮喪,他辭去了自己的職位,幾個星期後就從貝塞斯達海軍醫院的十八樓窗戶一躍而下、當場死亡。我對福萊斯特和他的背景幾乎一無所知,因此我很難對這個奇怪的歷史事件多說什麼。

與此同時,我的歷史教科書卻又提到了另一個充滿戲劇性的事件,那就是杜魯門政府其實在前一年才因為承認以色列而陷入了嚴重的內部衝突。馬歇爾認為這項決定對美國百害而無一利,因為它形同於是要與數億阿拉伯人和穆斯林為敵,而他們卻坐擁中東令人垂涎的石油財富,他對這項決定的厭惡是如此強烈,以至於他甚至一度威脅要辭職。然而,杜魯門最終還是在他昔日的商業夥伴、猶太百貨商人愛德華・雅各布森(Eddie Jacobson)的遊說下決定承認以色列,馬歇爾也仍然續留政府。

大概在十年前,我偶然發現了一本有趣的書,《猶太復國主義》(Zionism)的作者艾倫・哈特(Alan Hart)是一名記者兼作家,曾長期擔任BBC的中東記者,正是這本書讓我意識到前面的兩個故事實際上根本就是同一回事。按照哈特的說法,儘管馬歇爾確實強烈反對承認以色列,但真正在杜魯門內閣中領導這場鬥爭的人是福萊斯特,這導致媒體曾不止一次嚴厲抨擊他,並且也成為了他後來離開杜魯門內閣的原因。這位作者懷疑福萊斯特很可能其實並非死於自殺,並引用了一個不起眼的網站,它對這個問題進行了十分詳細的分析。

眾所周知,網際網路使得資訊的傳播變得前所未有的民主化,現提供知識的人將得以直接與接收它們的人建立聯繫,而無需經過任何中間人。在這方面我所看過最出色的例子是大衛・馬丁(David Martin)撰寫的《誰殺了福萊斯特》(Who Killed Forrestal?),他自稱是一名經濟學家與政治部落客,並對福萊斯特案進行了抽絲剝繭的分析。他關於美國第一任國防部長的系列文章長達上萬字,其中對所有原始資料作出了詳盡的考察,包括少數描述福萊斯特生平及其離奇死亡的書籍、當時的新聞報紙以及透過《資訊自由法》申請獲得的大量政府文件。現在已經有確鑿的證據可以證明這是一場謀殺,並且政府一直在努力想掩蓋真相。

如前所述,福萊斯特是杜魯門政府中的反以色列急先鋒,這讓他受到了印刷和廣播媒體的激烈誹謗,其中帶頭的分別是這個國家最強大的兩位右派與左派專欄作家,沃爾特・溫切爾(Walter Winchell)和德魯・皮爾森(Drew Pearson),雖然只有前者是猶太人,但他們兩人皆與反誹謗聯盟(ADL)有密切聯繫,並且都極度支持猶太復國主義,甚至在福萊斯特已經辭職和去世後,這些針對他的攻訐與非議也仍未止息。

撇開這些充滿敵意的媒體人及其眾多盟友極盡誇大福萊斯特的心理問題不談,福萊斯特之所以被認為患有偏執症是因為他堅信自己在華盛頓特區被人跟蹤、他的電話被竊聽,甚至有猶太復國主義特工想要謀害他的性命。考慮到同一時間發生的其它死亡事件,或許這種擔憂並非空穴來風。

英國的中東事務大臣莫因男爵(Lord Moyne)在1944年被暗殺,聯合國中東和平談判特使福克・伯納多特(Folke Bernadotte)也在1948年遇刺身亡。英國的解密文件揭露了外交大臣歐內斯特・貝文(Ernest Bevin)險些在同年遇害,瑪格麗特・杜魯門(Margaret Truman)亦在她的回憶錄到中提到了1947年針對其父親的一次失敗的暗殺陰謀。所有這些事件的策劃者都是猶太復國主義者。事實上,國務院官員羅伯特・洛維特(Robert Lovett)是猶太復國主義利益集團的另一個相對較次要且低調的反對者,他聲稱自己曾在大約同一時間的深夜裡接到多次威脅電話,這讓他感到非常害怕。馬丁還引述了猶太復國主義游擊隊後來出版的回憶錄,這些人在書中吹噓說他們經常利用通過竊聽獲得的把柄來勒索政要,以確保以色列的建國得到各方支持。

同一時間,在幕後強大的金融集團也已開始蠢蠢欲動,以確保杜魯門會無視他的所有外交和國家安全顧問的建議。多年後,高爾・維達爾(Gore Vidal)和亞歷山大・考克伯恩(Alexander Cockburn)都分別指出說,1948年在連任選戰中屈居劣勢的杜魯門曾私下接受富有的猶太復國主義者資助的兩百萬美元現金,條件是他成功連任後要承認以色列,這一數字放在今天相當於兩千萬美元甚至更多,而這在華府是一個大家心照不宣的秘密。

共和黨人托馬斯・杜威(Thomas Dewey)在1948年的選戰中一度有要壓過杜魯門的勢頭,此時皮爾森卻刻意在報紙上宣稱福萊斯特已秘密會見杜威,好爭取自己之後在杜威政府中的位置,這一消息對福萊斯特的政治聲譽自然不是好事。

由於中東政策上的政治失敗和媒體持續不斷的攻擊,福萊斯特最終迫於壓力不得不從內閣辭職。幾乎是緊接著,他就被送往貝塞斯達海軍軍醫院接受觀察,據說是因為過度疲倦與勞累,期間他與任何訪客的接觸都受到嚴格限制。他本來要在1949年5月22日出院,但就在他的哥哥亨利要來接他的幾個小時前,他就被發人發現倒臥在十八樓病房窗戶的正下方,他的脖子上還纏繞著一條被打結的繩子。所有新聞報導都採用官方說法,暗示他起初試圖上吊自殺卻沒有成功,於是才轉而決定跳窗。人們在他的病房裡找到了半頁手抄的希臘文詩句,在佛洛伊德精神分析正盛行的那個時代,這立刻就被當成他潛意識裡已經想要尋死的證據,甚至可以說這就是他的遺書。我過往的歷史教科書都將這個複雜的故事直接簡化成“自殺”,而我以前也從未質疑過這種說法。

馬丁對官方說辭提出了很多有力的質疑。除此之外,福萊斯特的親朋好友均曾公開表示,他們沒有一個人相信福萊斯特會自殺,而且直到他即將出院之前,他們都被禁止去探望他。的確,據他的哥哥回憶說,就在他出事前一天,福萊斯特的精神狀況都還很好,他還說自己打算在出院後買下一家報社,來向美國人民揭露許多過去一直被掩蓋的真相,例如美國參與二次大戰的內幕,他是這些事件的親歷者,並且還有多年寫下的日記可供印證。在福萊斯特入院後,這本長達數千頁的日記被政府沒收,等到他死後出版的也是顯然經過大量編輯和刪節的版本,即使如此它的內容也足夠引起轟動。

馬丁依據政府的解密文件對歷史教科書呈現的標準敘事提出了更多質疑。福萊斯特的醫療檔案似乎並未包含任何屍檢報告,他的病房裡有滿地的碎玻璃,表明他可能與某人發生過暴力衝突,最值得注意的是,那頁手抄的希臘文詩句——它一直被認為是福萊斯特一心求死的證據——經考證根本就與福萊斯特的筆跡不符。

除了新聞報導和政府文件,馬丁的大部分分析,包括對福萊斯特的朋友與親人的採訪,都是參考自一本名叫《詹姆斯・福萊斯特之死》(The Death of James Forrestal)的小書,由康奈爾・辛普森(Cornell Simpson)在1966年出版,幾乎可以肯定這是化名。據辛普森表示,他是在福萊斯特去世幾年後才開始展開調查,就在他的書本來已要出版之際,他的出版商卻因為顧忌其中包含的爭議性內容而取消了簽約。幾年後,他決定再次嘗試出版自己的手稿,這次他找上了西島出版社(Western Islands Press),它屬於臭名昭彰的右派陰謀論團體約翰・伯奇協會(John Birch Society),當時該組織的聲勢正如日中天。出於這些緣故,這本書後來引起人們的興趣甚至已不只是因為其中與福萊斯特有關的內容了。

這本書的第一部分詳細介紹了福萊斯特之死的疑點,其中多次引用了他的朋友和親戚的證詞,第二部分則著重於介紹共產主義運動在世界範圍內的邪惡陰謀,這也是伯奇協會所看中本書的地方。福萊斯特堅定的反共主張無疑使他成為了共產黨間諜的眼中釘,可是這本書卻幾乎沒有提到他在以色列建國這個問題上進行的大規模公開鬥爭,即便這無疑是造成他最終在政治上失利的主要原因。馬丁注意到了這些奇怪的不一致之處,他甚至懷疑這本書的某些內容以及它的出版是不是為了刻意將人們的注意力從猶太復國主義引向邪惡的共產主義陰謀。

例如,大衛・奈爾斯(David Niles)這個名字在今天肯定沒多少人認識,但他是極少數後來在杜魯門政府繼續留任的羅斯福身邊的高級助理之一,據觀察家指出,他最終更成為杜魯門政府幕後最有權勢的人之一。各種紀錄都清楚顯示他在福萊斯特的倒台背後發揮了重要的作用,辛普森的書也支持這一點,並暗示他是共產黨的間諜。然而,儘管《維諾那檔案》確實證明奈爾斯與蘇聯間諜在私底下互通有無,但他這麼做顯然只是出於金錢利益或別的什麼原因,總之他本人肯定不是蘇聯情報網路的一員。相反的,馬丁和哈特都提供了大量證據表明,奈爾斯真正忠誠的對象是猶太復國主義,事實上到了1950年他代表以色列進行間諜活動的事情已經變得太過明目張膽,以至於參謀長聯席會議主席奧馬爾・布雷德利將軍(Omar Bradley)不惜以辭職相逼,要求杜魯門開除奈爾斯。

古典學研究者雷維洛・奧利佛(Revilo Oliver)幾十年來一直是極右派圈子中極具影響力的人物,他是約翰・伯奇協會的創始成員與雜誌編輯,但他卻在1966年憤而出走,並聲稱該協會的領導人小羅伯特・韋爾奇(Robert Welch, Jr.)私下收了鉅款,答應以後只會著重於共產黨的罪行,而不會談到任何有關於猶太人或猶太復國主義的問題。這項指控似乎不是無中生有,伯奇協會的領導層很快就開始以“反猶主義”為藉口大肆清除異己。到了20世紀40年代末,共產主義在美國基本上已經沒有多少政治影響力,反觀猶太人和親以色列的勢力卻從60年代初急劇增長,並且由於其完全只專注於緊咬前者而對後者充耳不聞的立場,伯奇協會對美國政治的觀點逐漸變得越來越離譜,這無疑是導致它最後衰落到今天已完全乏人問津的原因。

那些已經對建制派媒體失去信心的人理所當然會變得多疑,並開始看見根本不存在的陰謀和掩蓋。一位知名政治人物的驟逝可能會被歸咎於謀殺,即使他也許真的是死於自然原因或意外。“有時,雪茄就是雪茄。”但是,當好一大群人都在短時間內相繼死去,並且有足夠壓倒性的證據顯示至少其中有些人的死因並不單純時,我們就必須開始思考另一種可能性了。

排除其它數量更多、只是沒那麼有名的死亡事件之後,下面列出了六位傑出的美國公眾人物,他們都在1944−1949年間接連英年早逝,他們的死肯定會讓那些以手段殘忍而聞名的組織感到十分寬慰:

- 溫德爾・威爾基,終身的民主黨人,1940年被共和黨提名競選總統,於1944年10月8日因心臟病發去世,享年五十二歲。

- 喬治・巴頓將軍,美國駐歐洲最高級別軍官,於1945年12月21日因車禍去世,享年六十歲。

- 羅斯福的“副總統”哈利・霍普金斯,於1946年1月29日去世,享年五十五十歲,死因眾說紛紜。

- 哈里・德克斯特・懷特,羅斯福政府時期實質掌管財政部的蘇聯間諜,於1948年8月16日因心臟病發去世,享年五十五歲。

- 勞倫斯・杜根,蘇聯間諜,原預計會成為亨利・華萊士的國務卿,於1948年12月20日從十六樓高的窗戶墜落死亡,享年四十三歲。

- 詹姆斯・福萊斯特,前國防部長,於1949年5月22日從十八樓高的窗戶墜落死亡,享年五十七歲。

我不認為同一時期的英國、法國、蘇聯或中國也可以列出類似這樣的名單。在詹姆斯・龐德系列電影中,007特工曾說過一句話:“一次是偶然,兩次是巧合,三次那就是敵人作崇。”我相信這六個人在短短幾年內相繼死去應該足以讓哪怕是最謹慎和多疑的人也開始感覺到有哪裡不對勁。

那些對美國在世界各地犯下的各種充滿破壞性的過錯感到憤慨的外國領導人有時會這樣描述我們的國家:我們雖然擁有無與倫比的物質力量,但我們的統治精英卻如此無知、輕信又無能,以至於很容易就會被心懷不軌的外國勢力給牽著鼻子走。我們是一個擁有恐龍的身軀、腦袋卻只有跳蚤大的國家。

20世紀40年代的戰後時代無疑是美國軍事與經濟實力的巔峰。然而,有相當多的證據表明,那些年裡蘇聯、英國和猶太復國主義等各種勢力的刺客一直在我們的土地上恣意進出,刺殺任何被他們視為眼中釘的對象。與此同時,美國大眾對這些重大的事件幾乎一無所知,他們都被我們的“美國真理報”給哄得睡著了。

沒有留言:

張貼留言