By Matthew Ehret-Kump

____________________

比爾・蓋茲、格蕾塔・通貝里、麥克・彭博、馬克・卡尼、阿爾・高爾、亞歷山德里婭・科爾特斯、查爾斯王子、克勞斯・施瓦布等一票現代氣候專家全都言之鑿鑿地告訴我們,二氧化碳(CO2)如今是我們必須不計一切代價阻止的頭號敵人。與此同時,城市被淹沒、北極熊溺死、沙漠熊熊燃燒,最後是文明毀於一旦的畫面也在學校、主流媒體和電影中反覆出現,不斷被呈現在我們眼前。

《巴黎氣候協定》要求所有締約國將二氧化碳排放量減少到前工業化時代的水平,即將在英國舉行的COP27峰會肯定也會提出要打造新的全球治理機制,好使這些減碳要求能具有法律約束力與執行力。

可是,二氧化碳真的是我們的頭號威脅嗎?

我想在這裡花一點時間來說說我的看法,我認為我們很可能其實已經身處在了一個現代版的瓊斯鎮邪教組織裡面,一邊暢飲著摻毒的酷愛飲料(Kool-Aid),而且還是大把大把的“一飲而盡”。

接下來你將會讀到一些被認為是“異端邪說”的問題與事實,但我想歷史已經向我們證明,只有當有人願意冒著被斥為“異端”的風險去質疑台上的聖牛時,任何真正具有創造性的突破才有可能發生。秉持著這樣的想法,我願意冒這個險,只求你也抱持一顆開放的心陪我一起完成這趟思想實驗。

氣候門事件

時鐘撥回2009年11月17日,隨著東安格里亞大學(East Anglia University)氣候研究中心(CRU)的董事與研究人員彼此私下間總共61Mb的電子郵件內容不慎曝光,一場驚天巨案終於紙包不住火了。直到今天,究竟是內部洩密還是駭客攻擊導致這場醜聞發生還未有定論,但CRU主任菲爾・瓊斯(Phil Jones)和那群氣候學家團隊的電子郵件卻證實了一場大規模的詐欺案正在悄悄發生。瓊斯本人可謂是人贓俱獲(註1),這些電郵顯示他曾下令刻意隱瞞和修改數據,好證明氣候模型的合理性,而這些模型最後都會被用來當作二氧化碳正在以驚人的速度加劇暖化的鐵證。

CRU可以說是世界上最重要的氣候數據蒐集與模型預測中心,其所推出的模型往往會被聯合國氣候變遷專門委員會(IPCC)直接採用,然後再提供給每個非政府組織、學校、企業以及政府。另一個同樣負責數據蒐集和模型生成的中央控制中樞是牛津大學發起的“數據看世界”(Our World In Data,除了氣候變遷,現在其也負責統整新冠疫情數據)計畫,它背後的金主是英國政府與比爾・蓋茲(註2)。

氣候門醜聞曝光的時機簡直是再糟糕不過,因為COP15峰會已定好要在2009年12月舉行,人們預期這場峰會將會制定史上第一部具有法律約束力的減碳協議,從而敲響主權國家的喪鐘。氣候門事件越鬧越大,搞到中國和印度的代表最後都不想再奉陪下去,他們對所有具有法律約束力的減碳協議都敬謝不敏(註3)。

2009年12月,普京的前首席經濟顧問安德烈・伊拉里奧諾夫博士(Dr. Andrei Illarionov)表示,俄羅斯已將從四百七十六個氣象站取得的數據提交給CRU,這些氣象站覆蓋全球超過20%的地表,並且涵蓋了1865-2005年的豐富數據。據伊拉里奧諾夫說(註4),他對菲爾・瓊斯和CRU只刻意挑選其中一百二十一個氣象站的數據感到非常失望,而且這些氣象站提供的數據又被他們有選擇性使用,導致得出的其實是完全錯誤的結果,1860-1965年這段時間的溫度變化變得比實際上要低了0.67度,1965-2005年的溫度變化卻又被人為調高。

在被停職幾個月後,英國的一個調查小組免去了瓊斯的所有罪責,恢復了他在CRU作為數據守門人的所有職務。

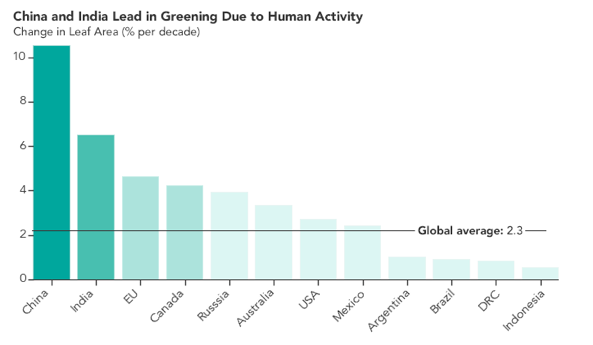

綠化地球

很多人在第一次看見下面這個科學家對NASA的泰拉(Terra)和阿卡(Aqua)衛星提供的中解析度成像分光輻射計(MODIS)結果的研究時都會大吃一驚。NASA的官網(註5)對這項研究結果有這樣的介紹(發表於2019年2月11日,註6):“研究小組發現,自2000年初以來,全球的綠林面積增加了5%,相當於一整座亞馬遜熱帶雨林。其中至少有25%的貢獻來自中國。”

直到這項研究結果出現以前,科學家們都還不確定人類的經濟活動到底在地球的這種反常綠化現象中扮演了什麼角色。

NASA的研究表明,2000-2017年的驚人綠化主要該歸功於中國和印度兩國的扶貧努力,其中涉及了重新造林、沙漠綠化(參見中國的“南水北調”工程,註7)、農業創新以及一些工業利好政策,後者是亞洲國家常見的通過大規模投資基礎建設來消除貧困的做法...西方在進入“後工業主義”時代以前也曾經很流行這種做法,也正是其奠定了從20世紀70年代初開始一發不可收拾的消費主義狂潮。

現在,有些人可能會想問了:但是工業增長與地球的綠化有什麼關係?

答案很簡單:二氧化碳。

二氧化碳:一個無辜的受害者

當我們還是孩子的時候,我們曾被教導二氧化碳是生態系統中不可或缺的一部分,是植物的最愛。

億萬年前,伴隨葉綠素分子的出現,光合作用的過程歷經了漫長的演變,期間它需要有不斷注入的二氧化碳,後者會跟水一起被分解,再將氧氣釋放回生物圈。經年累月下來,這些游離的氧氣慢慢形成了地球的臭氧層,依賴這些“植物廢氣”為生的更高等生命形式也跟著誕生了。

直到今天,活體生物、腐爛的生物物質還有不斷排放二氧化碳及其它溫室氣體的火山這些生物與非生物活動,都仍在源源不絕的製造大量的二氧化碳。令人訝異的是,人類經濟活動所排放的量,其實只佔了自然二氧化碳排放的零頭而已。

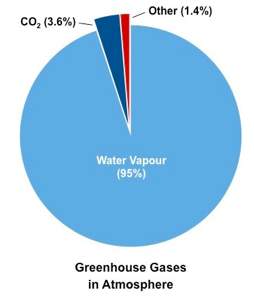

把全部的溫室氣體算在一起的話,水蒸氣總共佔了95%,二氧化碳佔3.6%,然後還有一氧化二氮(0.9%)、甲烷(0.3%)以及約佔0.07%的氣溶膠。

釋放到大氣中的3.6%二氧化碳裡面,只有大約0.9%是人類活動造成。再說一遍:在左右我們氣候的那3.6%的溫室氣體中,人類排放的二氧化碳甚至不到1%。

20世紀中葉的時候,有一些邊緣氣候科學家開始主張二氧化碳平均濃度百萬分之四百(PPM)才是“最自然且理想的量值”,因此任何違背這個平均值的結果都被認為會破壞生物多樣性。這群數學家還逕自假設生物圈是一個封閉系統,所以一定會遵循熵增規則——但他們卻忽略了一個再明顯不過的事實,即我們的生態系統其實一點也不封閉,它一直都與來自其它恆星、星系、超新星的活躍宇宙輻射海洋相連,浸泡在這一整個電磁場陣列裡面。

電影製作人亞當・柯蒂斯(Adam Curtis)在他的《一切都在機器慈愛的目光下》(All Watched Over By Machines of Love and Grace,2011,註8)一片中詳盡介紹了這個臆想是如何慢慢從邊緣理論一躍成為主流思想,即使它其實大錯特錯。

除了上面討論的這些事實之外,另一個更有說服力的證據還可以在二氧化碳製造器身上找到,任何有在經營溫室的人都可以輕易買到這種機器(註9)。這些被廣泛使用的機器可以將二氧化碳的濃度升高至1500ppm,猜猜結果是什麼?植物和蔬菜通通長得更健康、更茁壯、更嫩綠。

氣溫與二氧化碳:到底是誰在領舞?

我們每天都在聽見氣候緊急狀況已迫在眉睫的警報,結果似乎每個人都忘了問,請問是否有人真的證明了二氧化碳驅使氣候變遷的說法?

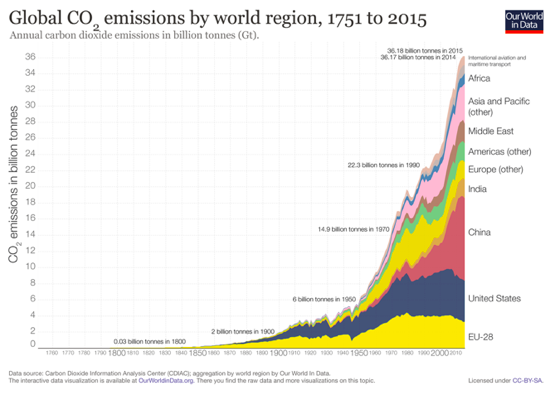

為了回答這個問題,讓我們先從一張圖表開始,它展示了1751-2015年人類工業活動造成的二氧化碳排放量,並被細分成了不同地區。我們可以看到,從19世紀中葉至20世紀50年代,排放量一直呈現穩步增長的趨勢,說是大幅增加也不為過。這種增長顯然與世界人口增加以及相關的農工業生產有關。

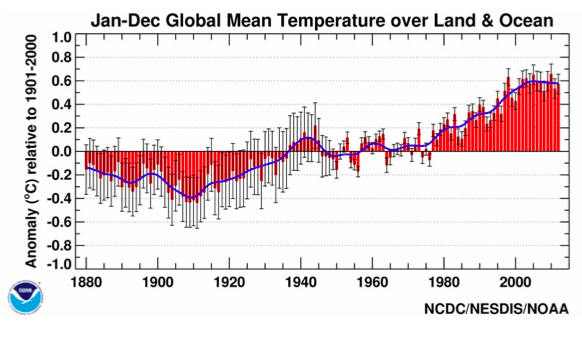

接著,我們來看看1880年至今的全球平均氣溫變化。

腦子還靈光的人,應該可以注意到好像有什麼地方不太對勁。

首先,1940-1977年工業活動密集增長的那段時間,暖化並沒有發生。事實上,當時的許多氣候學家反而一直在警告新的冰河時期即將來臨!(註10)

另一個奇怪的地方是:既然二氧化碳排放量在過去二十年來持續不墜,理論上我們應該會看到暖化跟著呈現一路飆升的趨勢。然而,這種預期中的關聯性卻完全不見於1998-2012年,暖化在那段期間逐漸趨於停滯,以至於甚至出現了1998-2012“全球暖化停頓期”(the global warming pause,註11)的說法。這一點令所有那些模型開發者感到很是尷尬,為了不讓他們的危言聳聽被整個打臉,最後他們只能選擇完全無視這個停頓期的存在。這時,我們又必須拋出一個問題:如果是二氧化碳在左右氣溫,為什麼會出現這種反常情況?

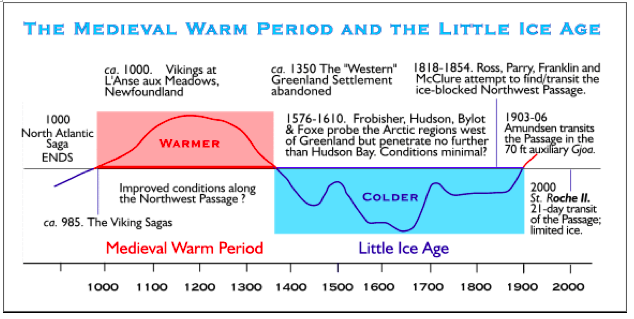

在深入研究二氧化碳其實不會引起氣溫變化的確鑿證據之前,我們再來看看氣溫紀錄中的另一個不尋常之處:中世紀變暖期(見圖)。

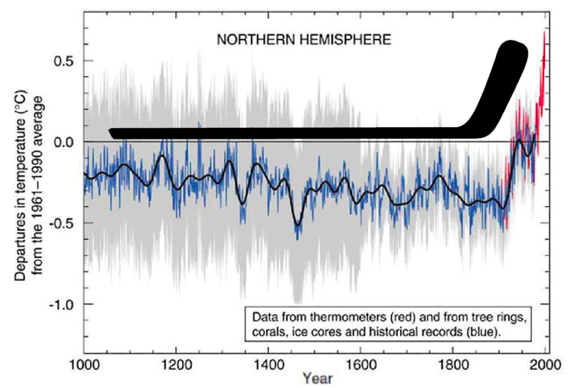

雖然某些分析家(註12)試圖利用在菲爾・瓊斯的幫助下設計的著名“曲棍球”模型來抹去這個變暖期,但事實仍是從公元1000-1350年這段時間,全球平均氣溫達到了即使是現在也無法相及的新高。生活在格陵蘭島上的維京人可沒有燃煤電廠或SUV,但當時的平均氣溫卻比今天還高。為什麼?

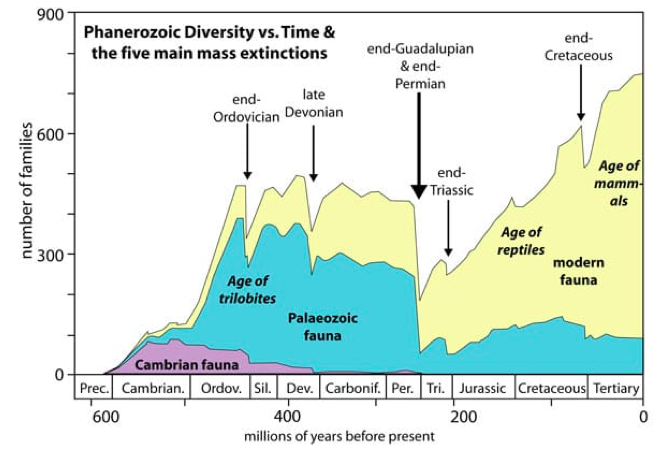

或許我們需要從更廣闊的角度來看一看二氧化碳:氣候相關性數據可以幫助我們更好地瞭解實際上發生了什麼事。

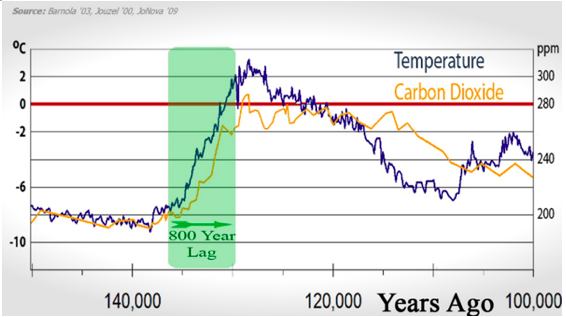

下面是一張橫跨六十萬年的數據圖。二氧化碳和氣溫在這樣的尺度上的確存在聯繫...但那是關聯性(correlation)而不是因果性(causation),正如《如何用統計數據說謊》(How to Lie with Statistics,註13)的作者有句名言:“一個精心包裝的統計數據比希特勒的謊言還厲害;它除了能誤導人,什麼也給不了你。”

取樣七萬年的樣本可以發現,氣溫和二氧化碳恰好分別處於峰值和峰谷。二氧化碳如果真如我們這個時代的大重置教徒們所宣稱是一切的罪魁禍首,那麼二氧化碳的峰值和峰谷應該要與氣溫變化相連動,但證據卻顯示情況正好相反。我們繼續看看大約十三萬年跨度中的一段八百年的二氧化碳/氣溫停滯實例...

繼續追溯氣候紀錄,我們會發現在過去許多冰河時期的二氧化碳濃度比我們現在要高出800%,儘管其中人類活動的貢獻為零(註14)。

太空天氣概述

我說到這裡應該已經夠了,任何誠實的陪審團想必都會得出結論,同意二氧化碳被冠上了莫須有之罪。但接下來我還想再介紹一個更引人注目的證據,且讓我們回到真正科學的氣候變遷與生態系統管理學之路上:天體氣候學(astroclimatology)。

地球只是太空中的無數球體的其中一顆,在一個更巨大的星團外圍圍繞著極其活躍的太陽高速旋轉的天體而已,這一事實經常被電腦模型統計學家視而不見,理由很簡單。任何習慣於依靠電腦模型這個過濾器來認識宇宙的人都會沉迷於那種彷彿一切操之在手的感覺,他們厭惡任何未知的事物。會影響天氣、冰河時期、火山的實際因素是如此繁多複雜,何況還有很多還未被發現,以至於這些電腦模型設計者寧願當作它們不存在...或者即便他們承認天體現象對氣候有任何影響,那也會被說成是“微不足道”而可以忽略不計。

儘管有這種懶惰又不誠實的風氣,但還是有個問題值得一問:為什麼我們太陽系中的其它很多行星和衛星不斷出現了氣候變遷的現象?火星的冰蓋會定期融化(註15),近年來融化的速度甚至加快了。何以如此?太陽的日冕物質拋射、太陽風或電磁場是否都對這個太陽系氣候變遷有什麼影響?

金星的大氣中含有96.5%的二氧化碳,這顆的致命的烤箱常常被拿來恫嚇人們要是繼續製造二氧化碳會有什麼結果。畢竟金星的平均氣溫為攝氏四百六十七度(華氏八百七十二度),是真的很熱。然而,如果二氧化碳是暖化的罪魁禍首,為什麼火星卻如此寒冷,即使它的大氣含有95%的二氧化碳,可是其平均氣溫卻是攝氏負一百二十五度(華氏負一百九十五度)?

同樣的,宇宙輻射又在對動氣候變遷這件事上扮演了什麼角色呢?根據海因里希・斯文馬克(Heinrich Svensmark)和他的丹麥團隊最近的發現,雲的形成、氣候以及宇宙輻射量隨著時間推移,彼此之間的關聯性會變得越來越顯著。宇宙輻射抵達地球是一個持續的過程,地球的磁場和太陽的震盪磁場會在其中扮演介導,當我們圍繞銀河系中心旋轉每隔二點二五億-二點五億年,震盪磁場就會重塑整個太陽系一次。2011年的紀錄片《雲之謎》(The Cloud Mystery,註16)對斯文馬克的發現有非常美麗的闡述。

回歸真正的氣候科學

需要再次強調的是,氣候一直是受來自銀河的力量牽引的複雜過程,也正是這股力量在數億年的時間裡推動著地球孕育出宛如奇蹟般的整個生命系統。

在圍繞銀河系中心旋轉大約兩圈的時間裡,生命物質已經從相對單調(高熵)的單細胞生物,通過重重增加的複雜性與和自我導向(self-direction)的能力變得煥然一新(低熵)。迄今,仍沒有任何證據顯示這整個過程是一個封閉系統,更遑論是最後會有任何固定不變/熱寂的結局出現了。雖然有些人可能會想反駁,並引用星系的紅移現象作為證據來證明宇宙正在走向死亡(反過來說,這意味著在一百三十六億年前那個什麼都沒有的時候,莫名就出現了一個“時間”的起點),我會建議這些人去閱讀赫頓・阿普(Halton Arp)的研究(註17)。

重點是,在以前只有非生命物質的地方,莫名其妙發生了生命物質誕生這種非線性且不連續性的現象,隨後在本來只有非意識生命的地方,又莫名其妙出現了有意識的生命,更不用說再往後甚至還出現了具有創造性與自我意識的生命。儘管這個過程有時會被劇烈的大滅絕所打斷,但生命的整體大方向並沒有被隨機、偶然或混亂所阻礙,而是一直在朝著改進、完美與和諧的目標前進。

隨著人類的誕生,一種全新的現象也由此拉開了序幕,它被偉大的俄羅斯科學院士弗拉基米爾・維爾納茨基(Vladimir Vernadsky,1863-1945)稱之為“心智界”(Noosphere,以與礦物界、生物界相區隔)。在維爾納茨基的眼裡,這是一種受人類的創造性理性所驅動的新地質力,他終其一生都在向世人提倡,人類的法則應該要順應自然的法則而為:

“心智界是我們星球上的一種新的地質現象。人類從這一刻開始,第一次扮演起大規模的地質力量。他可以且必須透過他的作為與思想,來重新建築自己生活的世界,其與過去相比幾乎可以稱得上是一次大都更。在他面前有無數的可能性,也許要直到我們的孫輩才能看見它終於開花結果。”(註18)

根據維爾納茨基,無論是心智界還是生物界實際上都不遵循任何數學平衡或統計規律,而是受一種不對稱的和諧關係與從較低級的組織狀態一直發展到更高級的組織狀態的過程所支配。只有瞭解了自然的原理,人類才能真正掌握改善自然所需的道德與智慧,從而使沙漠變綠地,使原子的力量或科學進步能被用來造福健康與農業。他最重要的一些思想已被發表在他的《行星現象的科學思考》(Scientific Thought as a Planetary Phenomena,1938)、《物種與生命物質的演化》(Evolution of Species and Living Matter,1928)、《心智界雜談》(Some Words About the Noosphere,1943)還有《從生物界邁向心智界的過渡》(Transition of the Biosphere to the Noosphere,1938)幾本書中(註19)。

縱然維爾納茨基對人類的知識做出了持久的貢獻,但在二戰結束後過了七十六年的今天,我們卻仍坐在這裡容忍大規模減碳這種不科學的政策滿天飛,殊不知它很可能會將人類辛辛苦苦建立起來的文明毀於一旦。

這種改變是被強加於人的嗎?不同於過去的法西斯主義和帝國主義,今天最可怕的是這種文明的自掘墳墓是在那些打算藉著大重置毀滅一切的人授意下發生的,他們最大的利器就是讓人們背上集體的罪惡感。今天絕大多數的孩子已不會再相信自己是按照造物主的形象所造的美麗奇蹟,在他們眼裡人類反倒更像是一群違背自然而存在、生來罪孽深重的寄生蟲,這種想法在現在似乎已經變得越來越深植人心。

因此,讓我們藉著這個機會來將真理重新帶回氣候科學,讓那些社會工程師繼續對“大重置”垂涎三尺吧,即使各國已經決定要選擇一個新的擁護生命且反熵的開放系統,而不再是過去那個只會一昧尖叫、抱怨的敗壞且死路ㄧ條的封閉系統。隨著俄羅斯、中國及其它國家開始嘗試,積極的新合作模式、科技進步、文化樂觀主義只會越來越高漲。最重要的是,讓我們免除二氧化碳的莫須有之罪,並歡迎這個美妙的小分子成為我們的朋友與同志吧。

__________

Notes

[1] The Evidence of Climate Fraud, By Marc Sheppard, American Thinker Nov. 21, 2009

[2] https://ourworldindata.org/funding

[3] How do I know China wrecked the Copenhagen deal? I was in the room by Mark Lynas, London Guardian, Dec. 22, 2009

[4] ClimateGate Fallout: Russian Think Tank Says Temperature Data was ‘Cherry-Picked’, Media Research Center, December 2009 [5] China and India Lead the Way in Greening, NASA Earth Observatory, Feb. 12, 2019

[6] China and India lead in greening of the world through land-use management, Nature Sustainability, Feb. 11, 2019

[7] China’s South-to-North Water Diversion Project benefits 120 million people, CGTN, Dec. 13, 2020

[8] Watch full documentary here: https://watchdocumentaries.com/all-watched-over-by-machines-of-loving-grace/

[9] To examine one of many models of CO2 generators, visit: https://johnsonco2.com/co2-generators/

[10] The 1970s Ice Age Scare, by Steve Goddard, May 12, 2013

[11] https://wattsupwiththat.com/2020/09/28/study-global-warming-hiatus-aka-the-pause-was-real/

[12] Dr. Tim Ball Defeats Michael ‘Hockey Stick’ Mann’s Climate Lawsuit, Aug. 24, 2019, Climate Change Dispatch

[13] How to Lie with Statistics, by Darrell Huff, 1954 https://archive.org/details/how-to-lie-with-statistics-darrell-huff/page/23/mode/2up

[14] Ice age occurred when CO2 levels were 800 percent higher than now, IceAgeNow.info, July 23, 2016

[15] Mars is Melting, Science.nasa.gov, Aug 7, 2003

[16] To watch the full documentary, visit: https://youtu.be/ANMTPF1blpQ

[17] A Look Into Halton Arp’s “Peculiar Galaxies” and its Implications for the World We Live In, by Matthew Ehret, Rising Tide Foundation https://risingtidefoundation.net/2020/10/13/a-look-into-arps-peculiar-galaxies/

[18] Some Words About the Noosphere by V.I. Vernadsky, 1943, republished in 21st Century Science and Technology, Spring 2005 TS5467.SP05 (21sci-tech.com)

[19] To access all of these referenced works by Vernadsky, visit: https://risingtidefoundation.net/vladimir-vernadsky/

沒有留言:

張貼留言