https://www.newdawnmagazine.com/articles/freemasons-from-outer-space

By Robert Guffey

我對共濟會與外星人接觸之間的興趣可以追溯到1998年2月17日,那天我做了一個非常生動且奇怪的夢,夢中我看見了一座共濟會會館,它也正是我後來在現實中入會的會館。需要指出的是,這個夢是在我正式成為共濟會員的四年前發生的。事實上,那時我對加入共濟會或其它任何兄弟會都沒有絲毫興趣。我對共濟會的了解也頂多就只有我在大學期間讀過的幾本書,僅此而已。

夢境的內容是這樣的:

我走進了托倫斯(Torrance)的卡布里洛大道(Cabrillo Avenue)上的一座共濟會會館,我以前從未踏入過這棟建築。我坐在一間等候廳裡,裡面擺滿了空蕩蕩的木椅。我抬頭望向牆壁,看見了一幅非常逼真的白色貓頭鷹畫像。我回頭看了一眼空椅子,然後又再次看向那幅畫。這時,那隻白色的貓頭鷹突然變了。牠的臉依然保有貓頭鷹的特徵,但卻與外星小灰人的形象完美地融合在了一起,簡直就像惠特利・史崔伯(Whitley Strieber)1987年的書《交流》(Communion)封面上的那個外星人(2015年,一位叫做麥可・柯蘭德〔Mike Clelland〕的UFO學家出版了一本書《信使:貓頭鷹、共時性與UFO綁架》〔The Messengers: Owls, Synchronicity and the UFO Abductee〕,他在書中指出很多被綁架者一開始都會先看見貓頭鷹,但1998那時的我根本不知道貓頭鷹和外星人之間竟然還有這種聯繫)。

夢中的我對這種變化沒有感到絲毫訝異。我只是繼續盯著空無一人的椅子。過了一會,我再次回頭看向那幅畫。此時貓頭鷹已經徹底消失,取而代之的是一張冰冷的灰人臉。就在這時,我從等候廳的那張不太舒適的小椅子上站起身來,緩緩走向大廳,我穿過了兩扇裝飾華麗的木門,門上刻著幾個字:共濟會研究中心。我推開門,映入眼簾的是一間巨大的藏書室,裡面滿是各種古籍珍本。我真想待在這裡將它們全部讀過一遍。書架的底部有一本書特別引人注目。我抽出這本厚重的書,將它舉了起來。在昏暗的燈光下,封皮上的書名卻異常得清晰,它用哥德式的金色字體寫著:《共濟會員與古菲家族的時代變遷》。

我根本沒能來得及閱讀這本書,甚至沒有機會翻開它。忽然間,我注意到了某種奇怪的、超自然的生物正在充滿霉味與灰塵的走道上徘徊。他們正在一群看似正常的人類(全是老人)身邊穿梭,這些老人也在翻看著書架上的古籍。這些生物彷彿是從馬克斯・恩斯特(Max Ernst)或雷梅迪奧斯・瓦羅(Remedios Varo)的超現實主義畫作中走出來的,只有最瘋狂的幻想家才能想像出這些傢伙。這些生物似乎注意到了我,開始向我靠近。於是我立刻將書本放回書架,拔腿就跑。

我找到了一個樓梯,我趕緊用一步跨兩階的速度跑了上去。我直到跑過二樓,來到了三樓(雖然托倫斯會館其實只有兩層樓高)。我推開了一扇金屬門,來到了屋頂。此時外頭已是黑夜。令我吃驚的是,屋頂上居然有直升機的停機坪。那裡有一架直升機正等著我,它的螺旋槳轉得很快。有那麼一瞬間,我覺得自己已經成功甩掉藏書室中的那群憤怒的生物了。我朝著直升機走去,然後突然停了下來。有一隻沒有眼睛的石狗擋在我面前。牠一動也不動。我知道牠不想讓我過去。牠那灰色、粗糙、宛如石頭般的身體慢慢變成了真正的血肉。這隻(灰色的)狗現在變成了鮮紅色。牠開始朝我撲來,那雙深紅色的眼睛還在不斷變大。我轉身躲開獵犬,慌忙地爬上屋頂。幸運的是,我在一片漆黑中順利抓住了繩索,然後順著繩索爬到了下方的人行道。我確信自己已成功死裡逃生...然後我就醒了。

我一醒來就立刻寫下了這個奇怪的夢,夢裡的共濟會接待廳中擺著一張外星人的畫像,但它的臉卻被隱藏在看似平凡的動物肖像下,類似這樣的動物肖像在美國的任何一間等候室中都隨處可見。

就在我做了這個不同尋常的夢過了十七年後,也就是2015年夏天,我在聖西蒙(San Simeon)露營了幾天,那裡距離赫斯特城堡(Hearst Castle)和象鼻海豹海灘(Piedras Blancas)不遠。當然,赫斯特城堡是由威廉・赫斯特(William Randolph Hearst)斥資建造的,他就是奧森・威爾斯(Orson Welles)1941年執導的電影《大國民》的主要靈感來源,它被許多電影學者認為是史上最偉大的電影。象鼻海豹海灘是知名的B級片《象鼻海豹海灘的怪物》(The Monster of Piedras Blancas)的拍攝地,其講述了一隻神秘的爬蟲類怪物,牠時不時就會從太平洋中現身,砍下當地人的腦袋,然後大快朵頤他們的屍體,要不就是綁架燈塔看守人年輕漂亮的女兒。

或許是因為這兩部風牛馬不相及的電影的影響,我在這次的露營之旅中帶上了兩本同樣精神分裂的書:赫曼・黑塞的《東方之旅》,西方文學史上公認的經典之作,其中充滿了各種奧妙的神秘學隱喻;科拉爾(Coral)和吉姆・洛倫岑(Jim Lorenzen)合著的《飛碟上的乘客》(Flying Saucer Occupants),在一般人看來它只不過是一本怪力亂神的地攤文學作品,書中蒐集了許多可疑的外星接觸案例。的確,它的封面看起來簡直就是與八卦小報從同一個模子印出來的,就像現已停刊、令人無限懷念的《世界新聞周刊》(Weekly World New):一張看著十分嚇人的黑白照片,上面是一架發光的飛碟正懸停在發電塔的後面,旁邊則是嘉年華式風格的廣告詞,它用粗大的橘色字母寫道:

關於駕駛飛碟的

外星人的驚人真相——

來自世界各地

與天外來客有過接觸的人們

在此分享他們的故事

當這本書在1967年7月出版時,大部分的正常人在當地書店或報攤上看見它的封面時,都會毫不猶豫地認定這是一本垃圾,根本不值得他們花時間去閱讀。有多少文學教授絞盡腦汁在研究黑塞的那部備受推崇的小說中深奧的象徵主義,卻從未考慮過翻開洛倫岑夫婦的書,哪怕只有幾秒鐘?然而,如果這位假想中的文學教授真的這麼做了,他或她或許會吃驚地發現這兩部作品之間其實存在著深刻的關聯性。

黑塞的《東方之旅》充滿了神秘學、共濟會、卡巴拉和煉金術的象徵主義。這部作品本身是一個幻象式的寓言故事,其講述了一位新人(一個叫做H.H的年輕人)加入一個叫做“聯盟”的古老秘密社團的經過。透過層層的象徵手法,黑塞仔細地描寫了主角從無知到頓悟的身心歷程。由於我本人是蘇格蘭禮的32級共濟會員,因此我不難認出被黑塞寫進小說中的那些共濟會象徵元素。我非常肯定黑塞一定是一個共濟會員。

然而,令我震驚的是,同樣的象徵主義竟然也出現在了洛倫岑夫婦描述外星人接觸事件的書中——儘管我懷疑洛倫岑夫婦或許根本沒有意識到這一點。這種象徵主義並沒有貫穿全書。事實上,它只出現在了第三章《維拉斯−波阿斯事件》中。

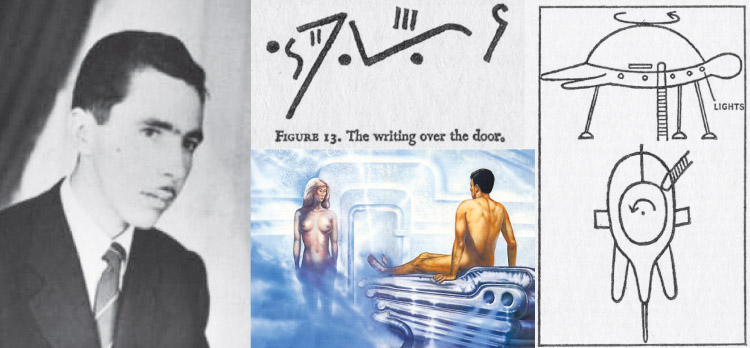

這一章主要是聚焦於現代史上首例留下詳盡科學調查報告的外星人綁架事件,它在今天一般被稱作“維拉斯−波阿斯事件”。這份調查報告是由時任巴西國立醫學院的醫學教授奧拉沃・豐特斯博士(Dr. Olavo Fontes)與記者若昂・馬丁斯(Joao Martins)於1958年撰寫。安東尼奧・維拉斯−波阿斯(Antonio Villas-Boas)的遭遇要比後來更出名的1961年貝蒂(Betty)&巴尼・希爾(Barney Hill)夫婦綁架案還要更早發生,後者也是約翰・富勒(John G. Fuller)的暢銷書《中斷的旅程》(The Interrupted Journey)的主題。富勒的這本書之後更在1975年被理查德・科拉(Richard A. Colla)翻拍成電影《UFO事件》(The UFO Incident),由詹姆斯・瓊斯(James Earl Jones)和艾絲特爾・帕森斯(Estelle Parsons)主演。或許是因為它並非發生在美國,所以維拉斯−波阿斯的案例從未獲得像希爾夫婦一樣的關注。

維拉斯−波阿斯是一位二十三歲的巴西農夫,而他的人生在1957年10月16日星期三的凌晨一點徹底改變了,當時一個橢圓形的金屬物體突然從天而降,降落在了維拉斯−波阿斯正在駕駛自己的拖拉機耕耘的土地上。從飛船中走出了幾名外星人,他們二話不說綁架了波阿斯,將他直接抓進飛船,他們先是從他的下巴抽了血,接著又強迫他與一名裸體的金髮類人女性發生(兩次)性行為,她一看就知道不是來自地球的人。

當我在閱讀這個案例的細節時,我立刻想起了雅克・瓦萊博士(Dr. Jacques Vallee)1988年的著作《維度:外星接觸案例集》(Dimensions: A Casebook of Alien Contact)中的一段話,他說在外星接觸者的證詞中經常會有許多令人困惑且倍感荒謬的細節,這有時會讓他想起古往今來各種秘密社團所實施的那些看似毫無道理的入會儀式:

“這種迷亂技巧(confusion technique)是否從一開始就是為了引發某種劇烈轉變而設計的?解答這些問題也將有助於我們理解,任何研究過神秘學團體的信仰的人應該都會注意到,某些UFO接觸經歷與秘密社團的入會儀式之間存在著明顯的相似性。許多親歷者都報告了他們是如何被‘解放心靈’、從而接受一套全新的象徵符號,而這恰恰是各種神秘學傳統所試圖實現的目標。”

安東尼奧・維拉斯−波阿斯的入會儀式

維拉斯−波阿斯案例中的許多細節都與共濟會的入會儀式有著異曲同工。從神秘學的角度來看,維拉斯−波阿斯這個名字其實就很耐人尋味。在神秘學中,特殊的名字(包括專有名詞和地名)自古以來就經常與靈異(Fortean)現象產生關聯。舉例來說,已故的詹姆斯・謝爾比・唐納德(James Shelby Downard)曾在他的《混沌的呼喚:從亞當到原子的死者之旅》(The Call to Chaos: From Adam to Atom By Way of the Jornada del Muerto)和《巫術、性、暗殺與象徵主義的科學》(Sorcery, Sex, Assassination and the Science of Symbolism)中深入探討過赫耳墨斯主義與地名學(toponymy),或者說地名研究之間的關係。洛倫・科爾曼(Loren Coleman)在其1983年出版的《神秘的美國》(Mysterious America)中將這些研究稱之為“名字遊戲”(the Name Gam):

“當你在這片充滿神秘的美洲大陸上旅行時,不管是出差、遊玩還是去渡假,你一定會走過許多街道或城鎮,而我們對它們的名字也早已十分耳熟能詳。我們有多少次曾停下來仔細思考這些地名背後的意義?這個字是否具有某種特殊的含義?這個地方是以某個人、某個地點還是某件事命名的?如果它是以某個人的名字命名,那麼這個名字最初的含義又是什麼?是誰又是為什麼要將它們聯繫在一起?我們是否能在深入研究後獲得什麼驚人的發現?為什麼有些地方,甚至有些人,似乎總是會成為奇怪事件的焦點,反之其它地方卻幾乎從未傳出過什麼怪事?

在第三章中,我討論了魔鬼的名字與幾個靈異地點之間的關聯。有些地方確實更容易發生靈異事件,所以美洲原住民和後來的定居者才會選擇用地獄之王的名字來為它們命名。在美洲,有不少地名都會被冠上‘魔鬼’一詞,這多少也反映了它們背後的神秘歷史。”

地名確實蘊含著一種魔力,其中有些地名更可以追溯到早在歐洲人抵達美洲的久遠以前。其他研究人員也注意到了這一點。前警官、《失蹤411》(Missing 411)系列——其紀錄了發生在美國國家森林公園內的一系列神秘失蹤事件——的作者大衛・鮑利德斯(David Paulides)曾在一次接受採訪介紹他在2014年出版的書《失蹤411:魔鬼藏在細節裡》時,分享了他對這種“名字遊戲”的看法:

“帶有‘魔鬼’與其它負面詞語的地名似乎特別容易發生失蹤事件,‘魔鬼巢穴’(位於洛磯山脈)就是一個例子,而我的新書《魔鬼藏在細節裡》同樣是在強調這一點。所以這本書的書名具有雙重含義,‘魔鬼’這個名字常常出現在那些人們頻繁失蹤的地方...所以俗話說得好,見微知著。如果我們能夠找出(這些地點)之所以被如此命名的原因,這一定會很有趣的。”

與地名學相關的還有人名學(anthroponomastics),也就是研究專有名詞的學問。超自然現象之父查爾斯・福特(Charles Fort)曾在他的四本書中多次談及人名學。例如:

“1911年11月26日,《紐約先驅報》報導了三名男子因為涉嫌在倫敦的綠莓丘(Greenberry Hill)謀殺埃德蒙・戈弗雷爵士(Edmund Berry Godfrey)而遭到絞死的故事。這三名兇手的名字分別叫做格林(Green)、貝瑞(Berry)和希爾(Hill)。乍看下這似乎只是個巧合。不過,它或許其實不是巧合,而是一場夾雜著謀殺的殘酷文字遊戲...

有一種觀點認為,或者在某種程度上可以證明的是,世上從來就沒有所謂的巧合。當然,這麼說的意思是,所有的巧合究其根本其實根本就不是巧合。巧合指的是在某些情境下,不同的事物看似產生了關聯,但它們實際上只是一種錯覺或自以為的暗示。但任何相信萬物之間存在著某種內在統一性的人都知道,沒有任何情境是完全互不關聯的——也就是說,根本不存在巧合,如同不存在真正不和諧的顏色或音符一樣。”

“維拉斯−波阿斯”這個名字正好與共濟會的象徵主義產生了一種似巧非巧的聯繫。每座共濟會會館的內部都矗立著兩根柱子:波阿斯(Boaz)和約雅斤(Jachin)。根據艾伯特・派克(Albert Pike)的說法,就是他為今日的蘇格蘭禮劃分出了三十個等級:“波阿斯象徵合一,約雅斤象徵分裂。在卡巴拉中,波阿斯和約雅斤也被用來闡述存在於自然、政治與宗教中的一切矛盾的奧秘。”據33級共濟會員、科學家理查德・肖文格特(Richard Schowengerdt)指出,波阿斯和約雅斤是“實現平衡的兩根支柱”。合一就是波阿斯,波阿斯就是合一。還有什麼能比來自兩個不同世界的人透過性互相結合、孕育下一代更能體現“合一”的呢,而且按照維拉斯−波阿斯的自述,這正是他在1958年被帶上太空飛船後所發生的事情。

當然,波阿斯的證詞只不過是數十年來的眾多類似案例中的第一個。在拉丁語中,維拉斯的意思是“房屋”。因此,他的名字其實可以被翻譯成“合一之家”。這恰恰是共濟會會館誕生的初衷——作為一種臨時的自治區,讓不同宗教、文化和社會階層的人們互相團結在一起,將彼此的“世界”合眾為一。

值得注意的是,維拉斯−波阿斯的經歷是發生在1957年10月16的凌晨,就在第一顆人造衛星史普尼克一號成功發射的不到兩個星期後。從象徵性的角度而言,史普尼克一號就像是劃破了不同世界之間的帷幕,從那之後“國界”這種人為劃定的界線便開始漸漸變得模糊,而這正是共濟會的普世主義哲學所期許的世界。

彷彿是冥冥之中的安排,共濟會的象徵主義可以說是貫穿在了維拉斯−波阿斯的整個經歷中。維拉斯−波阿斯一開始先是被一個身穿灰色制服、頭戴頭盔、身高五英尺的類人生物追趕,接著他又遭到了“三個人”的攻擊,並被他們給徹底制服。這與共濟會的第三級入會儀式簡直如出一徹,候選人在儀式中同樣會遭到“三個暴徒”的攻擊,他們會使用暴力試圖奪取候選人手中的聖器。即使是最不熟悉共濟會的研究者也肯定知道,3是一個經常出現在共濟會的等級體系中的數字。正如我在我的第一本書《密碼學:陰謀論的藝術》(Cryptoscatology: Conspiracy Theory As Art Form)中寫道:

“除了有三位最初的總大師、三位暴徒、三十三個等級之外,共濟會還有三位主事官、三個象徵性的學階、三項義務、三盞祭壇上的燈、三根支撐會館的‘柱子’,以及候選人在獲准進入會館前要先敲門三次,然後還要再敲三次門來呼叫兄弟們。”

數字3在維拉斯−波阿斯的故事中同樣反覆不斷出現。他不僅遭到了前述的三個類人生物攻擊,並且他還提到這些“怪人”的頭盔上有“三角形”的金屬板,其前額處還“延伸出了三根圓形的銀色金屬管”。飛船內部似乎有一個時鐘,它是以每三小時作為間隔來計時:“時鐘上有一個指針和一個黑色的標記,它對應著我們的六點。在我們一般的時鐘上的九點和三點的位置,也能看見類似的標記。”他還表示,飛船裡有一間沒有窗戶的房間(共濟會會館裡的房間也沒有窗戶),裡面固定著“三根金屬桿”。這些“桿子”似乎很重要,因為其中一個類人生物指著它們,好像是在示意維拉斯−波拉斯去注意它們。維拉斯−波阿斯說它們看起來像是“著火了”,可是他“卻感受不到任何溫度”。這三根“桿子”就像是共濟會的三根柱子。除了波阿斯和約雅斤之外,其實還有第三根柱子。理查德・肖文格特解釋說:

“第三根柱子一般很少會被提起,但每當談到共濟會中的三盞明燈——大師、高級督導、初級督導——時,它就會出現,大師是中心的支柱,負責調和另外兩根支柱所代表的力量。它們三者分別象徵智慧、力量和美。大師代表美,位於中心,力量與智慧則是另外兩根柱子。”

維拉斯−波阿斯不僅多次提到這艘飛船有用來作為支撐的“三根支架”,而且他還特別強調,他在後來的幾天裡一直徹夜難眠,直到“第三天夜晚”才終於能睡個好覺。

據維拉斯−波阿斯自述,當時他被指示爬上“一副梯子”,好進入這群星人或天人的飛船;數個世紀以來,梯子在共濟會中也一直是啟蒙之路的象徵(想了解更多關於共濟會的天梯的象徵含義,可以參閱威廉・伯克爾〔William Steven Burkle〕的《共濟會的天梯與存在巨鏈》〔The Masonic Ladder and the Great Chain of Being〕,Freemasons-freemasonry.com)

維拉斯−波阿斯說,他的手臂“被兩個人緊緊抓住”,這是共濟會的三級晉升儀式中的典型場景。暴徒們會扯下候選人的衣服,然後開始對他“比手勢”。

在共濟會中,比梯子更重要的象徵是“矩尺”。矩尺與圓規是共濟會的核心象徵。“你站在矩尺上嗎?”就是一種隱晦地詢問對方是否也是共濟會員的方式。當然,隨著時間的流逝,這句話後來演變成了更流行的“你對我是正直的嗎?”(Are you being square with me,即“你是否對我誠實?”)維拉斯−波阿斯多次在他的敘述中提到了正方形。他先是被三名不速之客帶進一個“正方形的小房間”,並且“有許多正方形的小燈被安裝在牆壁的交界處,在整個房間裡到處都是。”

飛船的核心部分是接近卵形的橢圓狀,兩側各有兩間正方形的小房間。從外面看的話,飛船就像是一顆被三根支架或柱子撐起來的卵。卵在這裡是一個極具象徵意義的形象,畢竟維拉斯−波阿斯被帶上飛船就是為了讓他與那名女性發生性關係,使後者的卵子受精。正如艾伯特・派克在他的共濟會教科書《道德與教條》(Morals and Dogma)中指出,被包夾在矩尺和圓規中的字母“G”,這個符號在每座共濟會會館都可以看見,代表的就是“生殖原理”,即兩性的結合,這是“合一”或者說平衡“宇宙的陽性與陰性”的終極象徵,其同時也是古代的卡巴拉教徒−煉金術士所致力用追求的目標。

然後還有更多的象徵主義,三名暴徒接著採集了維拉斯−波阿斯的DNA樣本,並將他的血液儲存在一個“杯形的容器”中。盛滿鮮血的杯子,這立刻令人想起了聖杯,其自古以來就經常出現在與共濟會有關的傳說中,例如麥可・培金(Michael Baigent)、理查德・利(Richard Leigh)和亨利・林肯(Henry Lincoln)合著的《聖血與聖杯》(Holy Blood, Holy Grail)。這三位作者認為,“聖杯”其實並不是真的杯子,而是對一個神聖血統的隱喻。維拉斯−波阿斯究竟是被隨機選中的,還是說他的血統——他的世系、他的DNA——其實有什麼特別之處,才讓他成為了這場以平衡“宇宙的陽性與陰性”為目的的儀式的理想人選?

如同所有旨在解放心靈的儀式,維拉斯−波阿斯的身體在獲得啟蒙之前必須先承受巨大的壓力。在吸入某種味道奇怪的煙霧後,維拉斯−博阿斯開始狂吐不止。在《巫士唐望的教誨》(The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge)中,卡洛斯・卡斯塔尼達(Carlos Castaneda)紀錄說,當他為了獲得神秘體驗而第一次食用神聖植物培藥特(peyote)時,他先是感受到了“一種甚至不需要收縮橫隔膜就可以輕鬆嘔吐出來的噁心感”。這種體驗也與古老的民間傳說十分相似,據說當一個倒楣的人類被精靈綁架時,他們會在地下洞穴裡讓這些人品嚐味道奇怪的麵包或蛋糕,然後這些被綁架者的意識就會進入一種完全不同的狀態,並且陷入長達多年的沉睡,就像華盛頓・歐文(Washington Irving)1819年的經典短篇小說《李伯大夢》(Rip Van Winkle)中的主角一樣。當維拉斯−波阿斯提到這群綁架者所穿的鞋子“看起來就與古老的精靈故事中描述的鞋子一模一樣”時,這種聯繫更是再明顯不過了。

值得一提的是,其中一名綁架者還拿出了一塊“看著像海綿”的東西,“沾了沾一種液體”塗抹在他的皮膚上。這種液體“清澈如水,但比水濃稠得多,沒有任何味道”,這與艾伯特・班德(Albert K. Bender)在1962年出版的《飛碟與三異客》(Flying Saucers and the Three Men)中講述的故事非常相似。自從他的故事被公開後,班德被三個外星“黑衣人”綁架的經歷成為了無數好萊塢電影、電視節目、卡通和科幻小說的經久不衰的題材。在“黑衣人”成為一個家喻戶曉的形象以前,只有少數熟悉班德的故事的UFO學家才知道這些神秘的存在。班德聲稱,他被三名身穿黑衣的外星人從臥室裡擄走,並被帶去了一座位於南極地底下的實驗室,在那裡他見到了“三個身穿白色緊身衣的美麗女子”,她們“非常有效率地”:

“脫光了我全身上下的衣服,現在我渾身赤裸,宛如剛出生的嬰兒。她們三人站在那裡,仔細打量著我的身體,但我相信她們這麼做並非出於好奇——她們似乎只是想確定沒有遺漏什麼,因為其中一人接著取走了我的手錶。

她們有兩個人留在原地,另外一個人走進了陰影,然後拿著金屬小瓶子回來了,並將裡面的液體倒在我身上。三人開始將液體塗抹滿我的全身。當她們在塗抹的時候,我的身體逐漸感到越來越熱,就像是被加熱了似得。我得翻身、趴著、側著,我的每一個部位她們都沒有漏掉。她們在為我塗抹時沒有表現出任何情緒,既不厭惡,也不樂在其中。”

維拉斯−波阿斯同樣也被三名超自然生物塗抹了不明液體,他早在1958年2月就已向豐特斯和馬丁斯透露了自己的經歷,但它得等到1962年6月才會被巴西的UFO雜誌《巴西UFO研究編輯部》(SBESDV Bulletin)發表出來,那時班德的書就算還沒有出版,也應該已經寫得差不多了。然後要直到前述的洛倫岑夫婦在1967年出版他們合著的《飛碟上的乘客》後,維拉斯−波阿斯的故事才開始在美國變得廣為人知。

我們需要仔細思考這些一再出現的奇特細節的意義,它們顯然不只是單純的洗禮儀式——班德和維拉斯−波阿斯兩人的敘述都充滿了明顯的性暗示,以至於它們給人的感覺就好像是對天主教聖禮的超現實扭曲版本,又或者說這其實才是聖禮回歸本源後的模樣,就如同共濟會學者C.W・李德彼特(C.W. Leadbeater)所言,天主教的洗禮乃是源自於神秘學派,即共濟會自身的師承——而這其中就包含了對數字3的重視。為什麼兩個生活在不同國家的人,卻在他們各自獨立的兩份報告中描述了幾乎相同的細節?同樣值得注意的是,班德自稱他是在1953年被綁架,比維拉斯−波阿斯還要早了四年。

重啟調查

當維拉斯−波阿斯在1991年去世,享年五十二歲,過了差不多十年後,UFO學家帕布羅・維拉魯比亞・毛索(Pablo Villarrubia Mauso)在2000年重啟了對維拉斯−波阿斯案的調查,並且發現了從未出現在洛倫岑夫婦的《飛碟上的乘客》或其他人的著作中的全新資訊。毛索不辭辛苦地親自前往巴西調查當年的著陸地點,並採訪了維拉斯−波阿斯的侄子若昂・弗朗西斯科・德・凱羅茲(Joao Francisco de Queiroz),他告訴毛索,根據當地居民的說法,維拉斯−波阿斯被綁架的地點後來也經常發生超自然現象:

“‘每到夜晚,在Hacienda Aldeia o Mata(Aldeia o Mata在葡萄牙語中的意思大致上是“林中村莊”)就會出現像是有人在棚屋裡用力敲打用來研磨玉米的臼柄聲。可是當我們前去查看時,那裡卻空無一人,臼柄仍好好地被大陶甕蓋著。’而且還不止如此。若昂・凱羅茲還說他們能聽見馬匹奔跑的聲音,另外幾名農場工人則講述了‘黑兜帽幽靈騎士’的故事...我們回到了凱羅茲的家,他的妻子瑪麗亞・奧林匹亞(Maria Olimpia)告訴我們,她丈夫的父母是在1947年自殺身亡,當地的農民都將他們的死怪罪於這個地方被詛咒了。”

或許更耐人尋味的是,維拉斯−波阿斯其實被綁架過不止一次——其中的第二次更是被美國政府派來的人綁架。據維拉斯−波阿斯當時七十歲的姊姊奧德西婭・維拉斯−波阿斯(Odercia Villas-Boas)透露,就在他向豐特斯和馬丁斯分享了自己的經歷後不久,就有五個身穿綠色軍服的男人來到了這裡,並強迫他跟他們去一起前往美國:

“(這些人)有的會說葡萄牙語,其他人只會說英語。我想他們應該是NASA的人。他們經常一再來訪,持續了大概八到十年吧...他被帶去加州接受了審問和測謊。他們還帶著他去了一片空曠的野地,那裡曾經發現過飛碟的殘骸。他們在一個像是博物館的封閉建築內,向他展示了一塊完好無損的殘骸,並問他這是否與他以前看過的類似。他說,那是一塊非常類似的殘骸。那時他身邊總是會跟著一位有外國名字的記者,那個人負責充當翻譯,與其他身穿軍服的美國人溝通。

‘他在美國待了三天,’奧德西婭告訴我們。‘後來,他們送給了他兩處分別位於舊金山和聖拉斐爾的房產。我看過他的房產證。他們將他送回里約後,又讓他在那裡待了十五到二十天,接受各種檢查和測試。看來這似乎真的很重要。醫療報告顯示安東尼奧的健康狀況良好,他的精神完全正常。’

美國政府是否是想藉由贈予房產的方式來收買安東尼奧,讓他不要張揚這件事呢?不然為什麼他不被允許公開發言?”

儘管科學界往往對維拉斯−波阿斯的故事不屑一顧,但似乎確實有些德高望重的人士對他的故事極為重視。當我第一次讀到維拉斯−波阿斯的故事時,我之所以沒有直接將其斥為無稽之談,就是因為我意識到了其中蘊含著明顯的共濟會象徵主義。早在20世紀50年代末,一些身處權力中心的共濟會人士很可能也已經注意到了這一點。

共濟會&外星訪客

2003年,我真的在那棟曾於1998年2月17日出現在我夢中的建築裡完成了我的第一級和第二級入會儀式,當時有一位同修借給了我一本由共濟會員傑佛瑞・霍德森(Geoffrey Hodson)撰寫的《在矩尺與圓規之下》(At the Sign of the Square and Compasses),這本書似乎將共濟會的儀式與一些很類似於被綁架者口中的外星人的矮小實體聯繫了起來。在這本書的第三部分〈再探小秘儀〉中,霍德森——以一種相當漫不經心的語氣——描述了有幾次當他的會館在舉行入會儀式的時候,“小矮人”或“地精”也會跟著出現:

“如果(初級執事)沒有贏得(這些小傢伙)的尊重,他們就會在一旁作怪,模仿他和候選人的舉止。事實上,地精們對儀式的大部分內容都很感興趣,除了少數特定的時候,他們會知道必須要保持嚴肅。地精們喜歡在地板上玩耍,模仿人們的行為、跟在隊伍的後面,他們總是玩得不亦樂乎,這些儀式帶給了他們很多樂趣。他們是上級的地精——某種程度上,或許還是他們一族的代表,被他們的更上級以使者的身份派來...

這些地精或許可以被稱之為‘巫師’地精。他們喜歡模仿我們(共濟會員)的穿著,將自己打扮得五顏六色,最常見的是鮮紅色和綠色。他們偶爾也會穿上圍裙、領子和戴上珠寶。根據我的觀察,這些小傢伙有的早在儀式開始前就會偷偷出現,然後他們會在儀式期間加入隊伍,跟隨(尊貴大師)一起穿過兩排教職人員——有時他們甚至會有自己的尊貴大師、(執事)及其他教職人員...

我一般不會在會館裡看到超過三隻地精,但當然也有例外...”

霍德森發現,“小矮人”經常三人一組地出現在會館裡,這可能有某種特別的意義。如果我們進一步延伸這個思路,前面提到過的《交流》的作者惠特利・史崔伯同樣也曾指出數字3常常出現在他親身經歷過的超自然現象中。根據《邪惡力量:美國政治巫術秘史》(Sinister Forces: A Grimoire of American Political Witchcraft)一書的作者彼得・列文達(Peter Levenda),史崔伯曾多次談到:

“每次當外星跟蹤者又出現的時候,他就會聽見‘九次敲門聲’...惠特利・史崔伯在他的《蛻變》(Transformation)與《突破》(Breakthrough)兩本書中都描述了‘九次敲門聲’。事情發生在1986年8月27日晚上,當時他正在自己位於紐約州北部的家裡。突然從天花板的一角,傳來了非常清晰的敲門聲,每組三次,總共三組。史崔伯認為這是在邀請他打開門,去見見外頭的‘來訪者’...但他不敢開門。他的貓也一直在驚恐地盯著敲門聲傳來的地方。

之後,如同他在《突破》中所敘述的,在九次敲門聲的經歷結束過了十八個月後,1988年2月27日凌晨兩點四十五分,懷俄明州的整座格倫羅克鎮也經歷了一模一樣的現象:許許多多人都聽見了從房子裡、車子或門邊傳來的敲門聲,每組三次,總共三組。這件事甚至驚動了當地的報紙,但人們始終沒有查明這起怪事究竟是怎麼一回事。

史崔伯後來在1997年完成了《秘密學校》(The Secret School),這本書的內容被劃分成了九堂‘課程’,它們又被包含在三個‘大綱’中。”

火箭工程師、噴氣推進實驗室的創始人傑克・帕森斯(Jack Parsons)自稱他曾在1945年2月的莫哈韋沙漠與外星人進行過交流;值得注意的是,就在這次近距離接觸後,1946年1月10日帕森斯在他自己位於帕薩迪納(Pasadena)的家中進行了魔法儀式,期間他聽見了多次敲擊聲,每次都是以三下為一組。

究竟為什麼像UFO目擊事件、外星人接觸這些屢遭質疑的現象,卻會與可以追溯到遙遠古代的共濟會象徵主義產生聯繫呢?為什麼來自無數光年之外的先進生命要刻意去模仿共濟會及其它秘密社團傳承了數千年的神秘儀式?當然,也有可能這些問題從一開始就錯了。或許這些“先進生命”根本沒有在模仿任何人類的東西,而是共濟會員在模仿他們。或許他們其實才是這些象徵主義真正的源頭。

這裡不妨引述一部可能沒有多少人聽過的作品,即安東尼・羅伯茨(Anthony Roberts)和傑夫・吉爾伯森(Geoff Gilbertson)在1980年合著的《黑暗的眾神》(The Dark Gods)中的一段話:

“喬治・奧利佛博士(Dr. George Oliver)曾在其出版於1823年的著作中大方地承認了共濟會的傳統中確實包含著某些超自然的、不屬於這個世界的元素。奧利佛博士是專門研究共濟會傳統的歷史學家,他公開承認共濟會守護著並不屬於這顆星球的秘密。他寫道:‘古老的共濟會傳統——我這麼說是出於非常充分的依據——認為我們的秘密科學早在地球誕生之前就已經存在,並且曾在其它太陽系中被廣泛傳播。’奧利佛博士口中的‘充分的依據’就是他在共濟會會館內接觸到的秘密卷宗。”

因此,本文所提出的關於共濟會的象徵主義與外星接觸之間的聯繫其實根本就不新鮮;事實上,它們可以追溯到快要兩百年之前,甚至更久。

除了安東尼奧・維拉斯−波阿斯的案例之外,所有嚴肅的UFO研究者或許也可以試著去重新研究過去的其它經典案例,好看看它們是否也包含了明顯的共濟會象徵主義。這很可能會成為解開如今被稱作外星人綁架現象的未解之謎的關鍵。

____________________

Footnotes

1. Robert Guffey, “Dream (2-17-98),” Black Book Vol. 1 (n.p.), p. 43.

2. It’s worth noting that this abduction occurred on a Wednesday. According to Chapter One of John Keel’s 1970 book UFOs: Operation Trojan Horse (see pp. 19-20), most UFO sightings occur on Wednesday: “If the UFO phenomenon had a purely psychological basis, then there should be more sightings on Saturday night when more people are out of doors, traveling to and from entertainments, etc. Instead we find that the greatest number of sightings are reported on Wednesday, and then they slowly taper off through the rest of the week. The lowest numbers occur on Tuesday […]. This does not mean that flying saucers are out in force every Wednesday night. But when there is a large flap, it nearly always takes place on Wednesday.”

3. Jacques Vallee, Dimensions: A Casebook of Alien Contact (Chicago: Contemporary Books, 1988), p. 188.

4. Loren Coleman, Mysterious America (Winchester, MA: Faber & Faber, 1983), p. 235.

5. “David Paulides Missing 411 Devil’s in the Details Part 1 of 2—December 13, 2014,” YouTube.com (accessed 20 Jan. 2018).

6. Charles Fort, The Books of Charles Fort (New York: Henry Holt, 1957 [1941]), pp. 848-50.

7. Albert Pike, Morals and Dogma (Richmond: L.H. Jenkins, 1956 [1871]), p. 772.

8. Robert Guffey, “Rosicrucianism, Freemasonry, and Esoteric Science,” Nexus Vol. 23, No. 4 (June/July 2016), p. 41.

9. Coral and Jim Lorenzen, Flying Saucer Occupants (New York: Signet Books, 1967), p. 46.

10. Robert Guffey, Cryptoscatology: Conspiracy Theory as Art Form (Walterville, OR: TrineDay, 2012), p. 172.

11. Lorenzen, Flying Saucer Occupants, p. 51.

12. Ibid. p. 55.

13. Ibid. p. 57.

14. Guffey, “Rosicrucianism, Freemasonry, and Esoteric Science,” p. 41.

15. Lorenzen, Flying Saucer Occupants, p. 59.

16. Ibid. p. 67.

17. Ibid. p. 49.

18. Ibid. p. 47.

19. Pike, Morals and Dogma, p. 632.

20. James Shelby Downard, “The Call to Chaos,” in Adam Parfrey (ed.), Apocalypse Culture: Expanded & Revised Edition (Portland: Feral House, 1990), p. 309.

21. Lorenzen, Flying Saucer Occupants, p. 50.

22. Carlos Castaneda, The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge (New York: Pocket Books, 1975 [1968]), p. 40.

23. Lorenzen, Flying Saucer Occupants, p. 52.

24. Ibid. p. 49.

25. Albert K. Bender, Flying Saucers and the Three Men (Clarksburg: Saucerian Books, 1962), pp. 153-55.

26. C.W. Leadbeater, Ancient Mystic Rites (Wheaton, IL: The Theosophical Publishing House, 1986 [1926]), p. 32.

27. Pablo Villarrubia Mauso, “Antonio Villas-Boas: Total Abduction,” Inexplicata: The Journal of Hispanic Ufology, Inexplicata.blogspot.com, November 5, 2007 (accessed 20 Jan. 2019).

28. Ibid.

29. Geoffrey Hodson, At the Sign of the Square and Compasses (Madras, India: Vasantra Press, 1976), pp. 66-67.

30. John A. Keel would definitely want me to mention that August 27, 1986 was a Wednesday.

31. Peter Levenda, Sinister Forces Book Three: The Manson Secret (Walterville, OR: TrineDay, 2006), pp. 273-74.

32. Jacques Vallee, Messengers of Deception: UFO Contacts and Cults (Brisbane, Australia: Daily Grail Publishing, 2008 [1979]), p. 12.

33. John Carter, Sex and Rockets: The Occult World of Jack Parsons (Port Townsend, WA: Feral House, 2004 [1999]), p. 126.

34. Anthony Roberts and Geoff Gilbertson, The Dark Gods (London: Panther Books, 1985 [1980]), p. 235.

作者的推測與考證能力真的很令人佩服

回覆刪除