https://ihr.org/journal/v17n3p28_harrison

By Peter Harrison

____________________

在美國社會的各種禁忌中,恐怕沒有什麼比猶太人這個話題更讓人諱莫如深了。即便猶太人只佔這個國家百分之三的人口,但他們在美國文化與政治中卻有著不成比例——有時甚至是決定性的——巨大影響力。事實上,猶太人的影響力是如此強大,以至於他們在很大程度上禁止了公眾對這一事實的討論。正如約瑟夫・索布蘭(Joseph Sobran)觀察到,任何嘗試談論猶太人影響力的美國作家往往很快就會學到一個教訓:你必須假裝我們是軟弱無力的受害者,假如你不尊重我們的受害者身份,我們就會讓你吃不完兜著走。

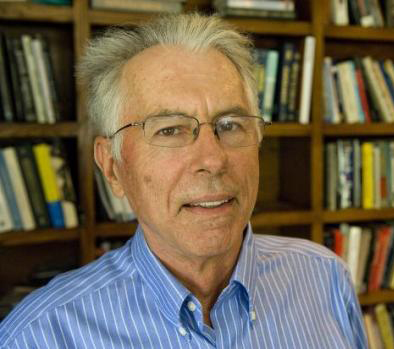

哪怕是在如此巨大的禁忌氛圍中,也有些主題比其它任何東西都還要更碰不得,而凱文・麥克唐納(Kevin MacDonald)這位加州州立大學長堤分校的心理學家卻偏偏在最近出版的一本書中觸碰了可能是我們這個時代最令人聞之色變的問題:為什麼人們厭惡猶太人?

與這個問題的常見回答方式相反,麥克唐納進行了一項罕見的、甚至可以說是令人震驚地直白且深刻的研究。人們可能要回到五十年前才能找到足以與這部偉大的傑作相媲美的作品。它完全奠基於嚴肅、詳盡地研究與確鑿的事實。由於如今的禁忌氛圍是如此強大,它就像是一劑純粹的硝酸甘油。

《分離及其不滿》(Separation and its Discontents)是由美國的知名出版公司−普萊格出版社(Praeger)發行的共三卷研究專著中的第二卷,它最重要的觀點是猶太人的行為背後反映出的其實是一種“群體演化策略”。在系列的第一卷《離群索居的民族》(A People That Shall Dwell Alone,1994)中,麥克唐納為他的分析奠定了一個基本的知識框架。他認為猶太教實際上是一種被包裝成宗教教義的群體生存策略,這個宗教反對與外族的通婚和文化融合,並且奉行明顯的道德雙重標準——如果是對猶太人就要合作共贏,如果是對外邦人(非猶太人)就要鬥爭到底。儘管這種部落式的忠誠理應會隨著歷史的發展而逐漸淡化,但猶太人對於自身族群的熱忱,再加上其宗教對禁止與外族通婚的規定,均在很大程度上維持了猶太民族的完整性。在與其他族群的競爭過程中,對本族的忠誠和從屬提供了決定性的演化優勢。就算是本身屬於少數民族的猶太人,只要他們團結起來,仍舊能夠對他們散居其中的非猶太人群體產生相當大的影響。

然而,猶太人卻也為他們驚人的生存能力付出了代價。書中對非猶太人如何回應猶太人的這種行為模式進行了研究。麥克唐納令人信服地指出,絕大多數所謂的“反猶主義”其實是非猶太人在面對猶太人的逼迫時完全可以理解的反應。西方社會對猶太人的敵意與猶太人的行為本身是分不開的。外邦人由於自身的群體忠誠較為鬆散,所以更容易對猶太人強烈的“內團體−外團體”(ingroup-outgroup)意識產生反應,進而形成自己的專制、以群體為導向的結構,以便與猶太人進行競爭。

分離的民族

反猶主義在今天總是被不分由說地描述為對一個沒有冒犯任何人的民族的非理性仇恨,但麥克唐納卻認為,反猶情緒的存在太過悠久且廣泛,不應該被輕易忽視:“反猶主義的獨特之處在於,在不同的地區與不同的歷史時期,人們對猶太人的怨言經常具有高度一致性。”此外,對猶太人的反感並非只出現在特定類型的社會,反而似乎是一種普遍現象:“有證據顯示,反猶主義的存在遍及西方與非西方社會、基督教與非基督教社會,以及前資本主義、資本主義與社會主義社會。”

那麼,反猶主義究竟是在反對什麼呢?猶太人最顯著的特徵之一,據麥克唐納指出,就是他們的群體認同是如此強烈,以至於幾乎到了藐視非猶太人的地步:“在極端情況下,當猶太人對自身的內團體產生強烈認同時,他們的世界就會一分為二成為猶太人的世界與外邦人的世界,而後者在他們眼裡就是一個同質化的群體,除了他們是非猶太人之外,幾乎沒有任何值得一提的特徵。”

甚至連古人也注意到了猶太人彼此之間的強大凝聚力。“看看他們是多麼團結一致,在政治上擁有多大的影響力,”羅馬政治家西塞羅寫道。在被羅馬人統治時,猶太人的群體行為經常成為引發衝突的原因。即便羅馬政府在總體上傾向於保護猶太人,避免他們成為在整個帝國中一再出現的公眾敵意的目標,可是猶太人卻從未屈服於羅馬的統治。羅馬帝國的其他臣民從來沒有,麥克唐納寫道:“為了爭取自己的國家主權而與政府進行無休無止的、甚至可以說是自殺式的戰爭。”

在中世紀,猶太人也展現出類似的狂熱群體忠誠。在第一次十字軍東征期間,面對要嘛皈依基督教、要嘛接受死亡的殘酷抉擇,他們卻欣然選擇集體赴死。男人們寧可殺死妻兒然後自刎,也不願意背叛自己的傳統。“諸如此類的例子,”麥克唐納寫道:“表明這些人似乎無論如何也不會放棄自己的族群認同...”他認為這種狂熱的心態至今仍未完全消失。他引用了1997年發生在美國的一個案件,一名猶太男子殺害了他的兩個孩子,只因為他的前妻打算帶著他們皈依基督教。

麥克唐納引述的證據顯示,猶太人的這種強烈群體取向是有生物學基礎的,這與目前有關於人格特質的遺傳研究結果一致。縱觀歷史,那些不這麼狂熱或不願意為此犧牲的猶太人不是被宣布為叛教就是被驅逐,這意味著留下來的往往最堅定地忠誠於群體的人。這有助於解釋為什麼今天猶太人在新興宗教中的比例是如此之高,而且這些宗教很多都是源自於不具宗教背景的猶太家族。麥克唐納認為,新興宗教可以滿足那些脫離猶太教的猶太人的群體歸屬需求。

每個民族、種族、國家和宗教群體都會認為自己是世界上最好的。雖說美化自我形象在所有民族身上都很常見,但這一點對猶太人而言更是如此,因為他們長久以來一直自認是一個更優越的民族。麥克唐納引用了世界猶太人大會(World Jewish Congress)前主席納胡姆・戈德曼(Nahum Goldmann)的話指出,20世紀的立陶宛猶太人對他們周圍的非猶太人的態度是這樣的:“每個猶太人都認為自己比這些卑賤的農民要優越十倍或一百倍。”這樣的態度,麥克唐納表示,是《塔木德》及其它猶太宗教經典所鼓勵的。類似地,偉大的猶太哲學家摩西・邁蒙尼德(Moses Maimonides)曾說過外邦人是不潔的存在,不配享有與猶太人同等的對待。因此,生活在隔陀區(ghetto)的猶太人在嘲笑某個愚蠢的同胞時會說他有一個goyisher kop,意思是外邦人的頭腦。麥克唐納認為,即使在今天,這種覺得自己是擁有道德優越性的“天選之民”的想法仍舊是猶太人自我認同的核心特徵。外邦人當然不會沒有注意到這一點,並且他們十分厭惡這種態度。

人們對猶太人的另一個普遍不滿是,他們對自己人往往比對他們所生活的國家更忠誠,以至於形成了某種“國中之國”。雖然許多猶太人虛偽地堅稱沒這回事,但也有人反而坦然承認這一點。麥克唐納引述20世紀30年代美國猶太人大會(American Jewish Congress)的主席史蒂芬・懷斯(Stephen Wise)的話說:“我並不是信仰猶太教的美國公民。我永遠都首先是一個猶太人。”他接著說:“我一生中有九成的時間都是美國人,但我作為猶太人卻已經有四千年了。”哈佛大學社會學家丹尼爾・貝爾(Daniel Bell)寫說:“我外表看似是美國人,我的內心深處卻永遠是個猶太人。我走到哪裡都牢記著這一點,它就像被刻在我額上的記號,其他擁有這個記號的人一眼就能認出我,我也能認出他們。”

自認與眾不同的少數民族通常不會受歡迎。在歐洲,猶太人的處境因為他們的職業偏好更變得更糟。猶太人經常樂於成為中盤商和商人,並鄙視外邦人平民所從事的勞力活動。由於基督徒被禁止放貸收取利息,猶太人便壟斷了整個放貸產業,他們在中世紀收取的年利率動輒高達20−40%。麥克唐納指出,這些利潤有一部分會以稅收的形式被上繳給國王和貴族,猶太人與外邦人精英結盟是相當普遍的現象。

另一個常見的猶太職業是包稅吏——這就是說,他們“向貴族支付固定的金額,以換取盡可能從基督徒那裡課徵稅金的權利”。猶太人被戲稱為“理想的稅吏”,因為他們“對外邦人絕不心慈手軟,可以替國王榨取最多的錢。”由於他們不認為自己是國家的一部分,所以哪怕是最繁重的苛捐雜稅,他們在收稅時也不會有絲毫慚愧。猶太人向來以為了利益不擇手段而著稱,他們經常因此招致百姓的怨恨,但這一點卻對外邦人貴族很有用,所以後者經常出手保護他們。

猶太人十分聰明。如同麥克唐納指出,猶太人在智力測驗中的平均得分比白人外邦人高出了整整一個標準差,他認為原因主要在於遺傳差異。因此,猶太人很容易在他們所選擇的領域獲得成功。然而,他接著表示:“這些成就,以及在追求成功的過程中無可避免與外邦人產生的利益衝突(或至少是對他們來說有衝突),從最廣泛的角度而言,就是反猶主義最重要的來源。”

同化與驅逐

數個世紀以來,不同的國家對這個完全拒絕同化的群體採取了各式各樣的方法。在整個基督教世界,當局經常試圖改變猶太人的信仰,有時甚至會採取強迫的方式,每當行不通時,猶太人就會受到驅逐。法國的案例就十分典型,麥克唐納寫道:

“在12-13世紀的法國,發生了從路易九世的寬容再加上試圖說服猶太人皈依的政策到腓力四世時的‘皈依或離開’政策的轉變,最終導致了1306年對猶太人的驅逐令。驅逐令同時也伴隨著讓猶太人接受同化的最後一次機會:‘所有的猶太人都必須離開我的土地,不得帶走任何錢財;或者,讓他選擇一位新的上帝,使我們成為同一個民族。’”

麥克唐納特別關注西班牙的情況,其從1391年祭出改宗令,然後又在1492年頒布驅逐令。然而,許多皈依者或“新基督徒”仍然只繼續與自己人進行社交與結婚,並在職場上互相合作,因此改宗對猶太人幾乎沒有什麼實質影響。這是宗教裁判所成立的一個重要原因。但是,正如麥克唐納指出,西班牙的猶太人之所以受到迫害不是因為他們的身份,而是因為他們的行為:

“在伊比利亞人眼中,真正的罪過是這些在1391年改宗的猶太人實際上只是一群虛偽的種族主義者,他們表面上假裝真誠地信奉基督教,私底下卻仍在繼續進行同族通婚、同族的政治與經濟合作...所以錯的不是他們身為猶太人,而是他們仍堅持奉行那套群體演化策略。”

至於那些放棄對宗族的忠誠、擁抱西班牙民族與基督教信仰的猶太人,則完全不必擔心宗教裁判所。

後來,當歐洲猶太人從隔陀區獲得解放後,各國仍希望他們能接受同化。可是,他們卻很快就碰到了與西班牙人同樣的問題。就如一位猶太歷史學家寫道:“猶太解放運動(Jewish Emancipation)被心照不宣地與一種虛幻的期望結合在一起——即猶太民族會從此自動消失。當這一切沒有發生時...外邦人就變得徬徨不安,甚至感到挫敗。”許多猶太人沒有選擇融入更大的社會,反而繼續堅持內部通婚、強調自己是一個與眾不同的民族。有些狂熱的猶太人並不執著於通婚,反而提倡猶太復國主義(猶太民族主義),將其作為一種分開猶太人與外邦人的現代非宗教手段。

很多猶太人意識到,這種強烈的特殊主義(particularism)已經引起了外邦人的反感。現代猶太復國主義的創始人西奧多・赫茨爾(Theodor Herzl)就認為反猶主義的本質其實是“對猶太人的不當行為的一種可以理解的反應...”、“我發現反猶主義者是有道理的,”他寫道。

同樣地,哈伊姆・魏茨曼(Chaim Weizmann)是猶太復國主義數十年來的重要領袖與以色列的首任總理,他觀察到:“不管在哪一個國家,只要猶太人的數量達到一個程度,這個國家就會對他們做出反應...(這種)反應...不應該被理解為普通或膚淺意義上的反猶主義;它實際上是猶太移民造成的社會與經濟後果,是我們永遠擺脫不了的宿命。”

麥克唐納認為正是這種拒絕同化且堅持一意孤行的態度,才會在最後孕育出了最殘酷的極端反猶主義:“(歐洲猶太人問題)有一個共通點是,在族群衝突的早期階段,人們仍會嘗試從文化與遺傳上同化猶太人,最終隨著同化努力徹底失敗,集體主義、專制的反猶團體就會趁勢崛起,展開迫害、驅逐或種族滅絕。”

麥克唐納發現有一點很重要的是,歐洲國家幾乎無一例外均曾嘗試過要從文化與遺傳上徹底同化猶太人,但後者卻始終拒絕接受。“西方社會在排斥猶太人之前通常會先試著改變與同化他們,這一事實表明與典型的猶太文化不同,西方社會其實並沒有那麼在乎種族純潔性。”麥克唐納認為西方社會從本質上是個人主義的,並不以群體為取向,所以對於任何致力於實踐群體生存策略的“外團體”來說這裡是一個再完美不過的環境。透過一致行動,猶太人就可以輕易地追求自己可能與棲居國的主體民族有衝突的特殊利益。

相比起西方,猶太人發現滲透穆斯林社會反而要困難得多:“這些圍繞著鬆散的群體建立起來的‘分段式’社會,似乎比西方的個人主義社會更難令猶太人在其中掌握地位與權力。”

基督教與國家社會主義

正是在他對西方社會的描述的背景下,麥克唐納提出了一些最引人注目的論點:“西方的個人主義社會是猶太教作為一種極具凝聚力的群體生存策略的理想環境,但隨著猶太人逐漸在政治、經濟與人口規模上壯大,西方社會卻會因此反過來發展出一種集體主義的群體結構,將猶太人視為可憎的外團體。”換句話說,由於猶太人的群體活動是如此成功且有威脅性,他們所寄居的社會最後將會形成一股集體的反猶力量,以回應猶太人的行為。麥克唐納舉出的兩個最令人印象深刻的例子是基督教與國家社會主義。

作為他最令人驚訝的其中一個論點,麥克唐納主張早期基督教會(2−5世紀)的威權結構和凝聚力實際上是對排斥異己的猶太教所做出的回應:“(教會)在這段時期的作為基本上就是在猶太人與外邦人之間築起一道牆,鞏固外邦人的群體,並讓所有外邦人清楚知道誰是‘敵人’。儘管以前只有猶太人才會建造與維持這樣的隔閡之牆,但在這個前所未有的族群衝突時期,現在外邦人也主動在他們與猶太人之間築起了牆。”

影響早期教會的主要人物——奧古斯丁、安布羅斯(Ambrose)、耶柔米(Jerome)、金口約翰(Chrysostom)、屈利羅(Cyril)——都是堅定的反猶主義者,他們對猶太人的敵意反映了早期基督徒的普遍態度。這些早期教會,麥克唐納表示,並未試圖改變猶太人的信仰,反而將他們視為本質上非我族類的存在,基督徒應該透過他們來界定自己,就像猶太人也是透過外邦人來界定自己。他指出君士坦丁大帝在公元313年頒布了使基督教在帝國境內合法化的詔令,其本人極為警惕猶太人的權力與影響力,他對基督教的合法化在某種程度上似乎是對猶太人的一種反制手段。

麥克唐納聲稱,德國的國家社會主義“完完全全就是猶太教的鏡像。毫不奇怪的是,它也是猶太教放眼歷史所遭遇過最危險的敵人。”雖然基督教也許為了回應猶太人的抱團行為而採取了類似的做法,但它的神學最終卻將其推向了普世主義,甚至是和平主義。

另一方面,希特勒發起的激進運動卻沒有這樣的束縛,因此,麥克唐納認為它與猶太特殊主義有更多共通點:“與猶太教一樣,(國家社會主義者)非常重視種族純潔性,並將群體利益置於個體利益之上。與猶太人一樣,國家社會主義者十分崇尚優生學。與猶太人一樣,他們極力強調群體成員應該團結一致、對同胞奉行利他主義。”

國家社會主義的思想先驅休斯頓・張伯倫(Houston Stewart Chamberlain)曾寫道,猶太人在保持自己的種族獨特性與歷史延續性這方面既令人恐懼又令人敬佩。

麥克唐納指出,希特勒青年團在培養德國年輕人對(國家)群體的認同與忠誠這一點上做得非常成功。國家社會主義提倡強烈的群體認同,麥克唐納認為這違背了西方的個人主義傳統,反而卻偏偏很符合猶太教的精神。

一些猶太人亦注意到這些相似之處,並對此表達了讚賞。約阿希姆・普林茲(Joachim Prinz)是一位出生在德國的拉比,後來成為美國猶太人大會主席,他曾在談到希特勒的德國時寫道:“只有一個建立在民族與種族的純潔性之上的國家,才能贏得同樣同樣重視這些原則的猶太人的尊敬,因為只有尊重自己的系譜與血脈的人,才會懂得尊重其他民族的堅韌意志。”

在麥克唐納看來,第三帝國對種族、群體、忠誠與犧牲的強調無不背離了西方的個人主義傳統。為了與猶太人競爭,德國人不得不讓自己學習師長夷技以制夷。這種對猶太人行為的激烈反應,麥克認為,完全是可以預期的結果:“縱然猶太教在古典的自由主義、個人主義社會中蓬勃發展,但猶太教與這樣的社會說到底是不相容的,這是因為它會在社會內部引發強大的、基於群體的資源競爭,其反過來又會導致與個人主義截然相反的集體主義運動產生。”

麥克唐納認為猶太人的存在使歐洲人逐漸背離了自己的社會與文化遺產,這是一個極具挑釁性的觀點——他承諾會在自己即將出版的第三卷也是最後一卷書《批判文化》(A Culture of Critique)中詳細論證這一點。

欺騙與自我欺騙

為了應對他們在各地引起的反抗,猶太人發展出了一套非常複雜的策略。麥克唐納將這些策略分成欺騙或自欺,其目的是為了掩蓋猶太人的特殊性以及猶太人的利益可能與其他人的利益產生衝突的程度。猶太人最常見的欺騙行為之一,他指出,是假裝(至少是在非猶太人面前)猶太人只是一個宗教群體。因此,猶太領袖時常譴責反猶主義是一種宗教仇恨。

事實是,麥克唐納表示,猶太人毫無疑問是一個種族或民族。他引用一位非常誠實的猶太歷史學家的話說:“將猶太族群定義為一個純粹的宗教群體,這從一開始就是一個謊言。”另一位研究20世紀初的德國的猶太作家亦指出:“在自由派的平信徒中...有大量十分世俗化的猶太人,他們稱自己為宗教人士,其實只是為了避免人們發覺他們的猶太教其實就是一種民族性。”或者就像史蒂芬・懷斯說得更直白得那樣:“希特勒至少在一件事上是對的。他說猶太人是一個種族,我們的確是一個種族。”

在這方面,麥克唐納強調,猶太人皈依基督教的悠久傳統其實只是一種戰術欺騙。他引用德國詩人海因里希・海涅(Heinrich Heine)的話,後者在生前接受的洗禮,可是他仍在晚年寫道:“我毫不掩飾我是一個猶太教徒,我沒有重回猶太教,因為我從未離開過。”

另一個常見的猶太人欺騙策略是隱瞞猶太思想的本質。舉例來說,猶太領袖有時會在翻譯其希伯來經典時故意刪除反外邦人的段落。在以色列,由於不必擔心遭到迫害,它們則會被一字不改地出版。同樣地,猶太人通常不會想讓外邦人知道他們內部在討論什麼。麥克唐納引述了20世紀初兩位德國改革派菈比的話:“只要猶太復國主義者繼續用希伯來語寫作,他們就不會惹禍上身。現在他們卻要用德語寫作,那當然要反對他們。”

猶太人還有一個常見的欺騙手段是利用外邦人來掩飾猶太人的影響力與利益。因此,麥克唐納表示,當紐約公民自由聯盟對紐約學校的祈禱活動提出質疑時,猶太人刻意聘請了一位非猶太律師來在公開場合為此案辯護,以此掩飾猶太人在這件事上的利益糾紛。

猶太共產黨人長久以來一直試圖掩蓋猶太人在馬克思−列寧主義背後的巨大作用。麥克唐納說道:“CPUSA(美國共產黨)的領袖們不想讓黨的形象有太多猶太色彩,於是便鼓勵黨員盡量改取非猶太人的名字,並積極(雖不成功)地招募外邦人黨員。”

儘管猶太人總是在追求屬於他們自己的群體利益,可是他們卻會巧妙地讓外人以為,他們的追求與更大的社會利益沒有任何衝突。麥克唐納指出,比方說,歐洲和美國的猶太人在19世紀−20世紀曾大量出錢出力,最終推翻了沙皇俄羅斯政權。他們這麼做的目的是為了保護生活在俄羅斯帝國境內的猶太同胞,可是這卻與支持沙皇的美國和西歐國家的利益相衝突,或者說,失去俄羅斯的虔誠基督教政權對他們的好處是最少的。

還有一個例子是猶太團體(以及他們在大眾媒體與兩大黨中的非猶太政治盟友)在公關上的不斷努力,以將美國對以色列的支持描繪成在某種程度上有助於美國自身的利益。

雙重標準

猶太人在自欺這一點上有一個很好的例子,麥克唐納寫道,就是猶太人始終不願意承認他們的自我矛盾,即一邊呼籲人人平等、另一邊卻又繼續恪守自己充滿排他性的群體認同。猶太人自認是“外邦人的光”(light unto the nations),他們在歷史中的角色就是要負責教導其他民族認識普遍的道德原則。近年來,其中一項最引人矚目的原則就是國家、民族、種族與文化之分完全是人為的發明,任何人只要反對這一點就是不道德的。如同麥克唐納所說,猶太人自己的行為就好像是在說這是一條只適用於外邦人的原則。他接著解釋了這樣的雙重標準是如何有利於猶太人:“在極端情況下,深受普世主義意識形態影響的外邦人將不會再把猶太人視為非我族類,反之猶太人卻將繼續保持自己作為猶太人的強烈身份認同。”

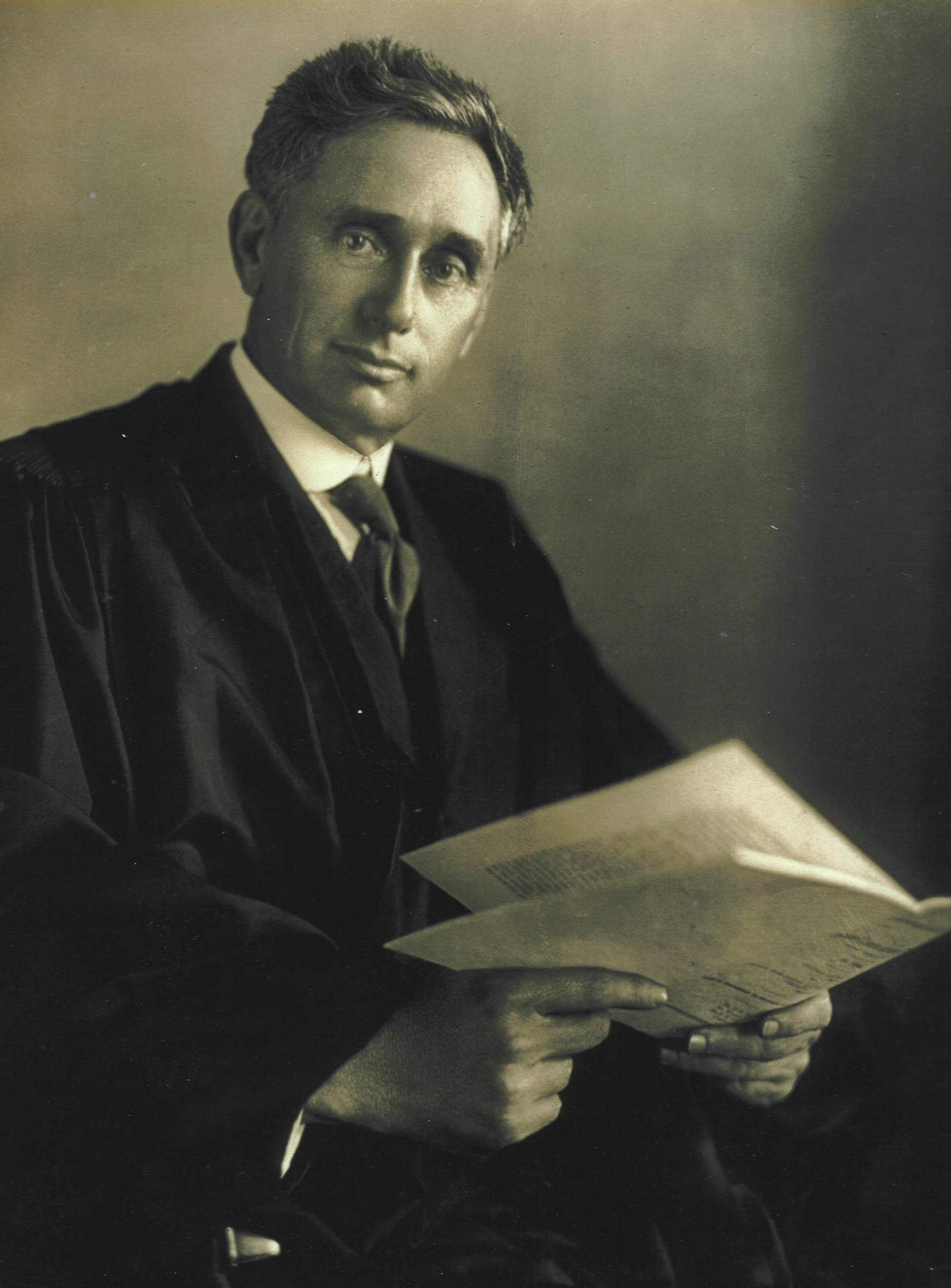

對於猶太人如何看待自己,最典型的態度就是美國最高法院法官路易斯・布蘭迪斯(Louis Brandeis)充滿自我美化的描述:“我發現,我們在20世紀爭取正義與民主的鬥爭過程中所追求的,正是猶太人身上擁有的品質;使他們能夠做出高尚行為的深刻道德情感、深厚的人類兄弟情誼,還有博大精深的智慧,這是三千年來的文明所累積的果實。正是這些經驗,使我深感猶太人身上有一些值得全世界學習的東西...”布蘭迪斯接著說道:“要成為優秀的美國人,我們必須先成為優秀的猶太人;要成為優秀的猶太人,就必須先成為猶太復國主義者。”

麥克唐納認為這種態度若不是在欺騙他人,就是在欺騙自己。布蘭迪斯居然呼籲猶太人如果想成為更好的美國人,就應該堅持他們的非美國身份——他絕對不會向其他族裔的人提出這樣的建議。布蘭迪斯相信猶太復國主義必須為全世界守護他在自己的同胞身上看見的一些非常可取的品質。正如麥克唐納指出:“猶太人相信他們必須堅持自己的文化獨特性,如此一來才能實現教化全人類的使命,”儘管事實上,他們的教化使命之一就是要消除所有民族之間的差異。

打破非猶太人之間的文化、民族、種族和宗教隔閡,同時卻又繼續恪守自身的猶太特殊主義,麥克唐納解釋說,猶太人的這種策略有一個很容易理解的目的:“一個多元化的社會顯然對猶太人更有利,因為權力被拆散在不同的族群之間,使他們難以發展出一個同質化的外邦人內團體來反對猶太人這個顯眼的外團體。”換言之,只要讓其他人變得“寬容”,他們的種族、民族、文化或宗教意識越淡薄,猶太人就越容易取得成功。

受害者心態

麥克唐納認為,迫害與受害長久以來一直是猶太人自我認同中的核心元素:“猶太人的宗教意識在很大程度上就是圍繞著被迫害的記憶建立起來的。逾越節、光明節、普珥節及贖罪日等節日的中心主題無不與迫害有關。”著名的猶太歷史學家路易斯・納米爾(Louis Namier)甚至說過,不存在猶太人的歷史,而是“猶太人的殉難史”。

麥克唐納引述了頗具影響力的美國猶太作家邁克爾・勒納(Michael Lerner)的話,後者直言像反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)和西蒙・維森塔爾中心(Simon Wiesenthal Center)這些美國主要的猶太組織實際上就是靠“煽動猶太人相信他們正面臨危險,相信敵人正準備發起一場前所未有的反猶運動”來牟取利益。這些組織,勒納接著表示,“極盡危言聳聽就是為了讓自己有繼續存在的理由。”

猶太人的自欺有一個很重要的特徵,麥克唐納解釋說,就是他們會嚴重誇大反猶情緒以強化猶太群體的自我認同與凝聚力。根據1985年的一項調查,舊金山地區有三分之二的猶太人認為反猶主義是如此盛行,以至於猶太人永遠不可能當上國會議員——即使當時該地區的四位眾議員中就有三位是猶太人,甚至還有兩名參議員和舊金山市長也是猶太人。

近幾十年來,“大屠殺”在深化“永恆受害者”的心態這方面更是發揮了重要的作用。麥克唐納引用猶太學者邁克爾・沃爾夫森(Michael Wolffsohn)與雅各布・諾伊斯納(Jacob Neusner)的著作指出,猶太領導人“在利用大屠殺來塑造猶太人的身份認同這一點上做得非常成功,以至於大屠殺而不是宗教已然成為現代猶太人自我認同的主要焦點,以及以色列的合法性來源。”

這是一項非常成功的運動,根據最近的一項調查,85%的美國猶太人表示,大屠殺對於他們理解自己作為猶太人的意義“非常重要”——這一數字遠高於認為上帝、《妥拉》或以色列國“非常重要”的比例。麥克唐納亦引述猶太歷史學家齊格蒙特・鮑曼(Zygmunt Bauman)的話,他聲稱以色列就是利用大屠殺來“作為自身政治合法性的證明,作為其從過去到往後的一切政策的安全通行證,以及最重要的是,作為對其未來可能犯下的罪行的免死金牌。”

促進猶太人的利益

“在歷史上的所有時代,”麥克唐納觀察到:“猶太人作為一個群體始終具有高度的組織性、驚人的智慧和政治敏銳度,他們總是能夠掌控財政、政治與智力資源以追求其群體利益。”他接著指出,猶太人經常透過其巨大的權力與影響力來“建立與扶持會捍衛猶太人利益的政府...猶太人的這種影響力通常是藉由金錢捐獻、控制媒體操縱輿論以及政治活動來實現的...”

在這方面,麥克唐納指出:“猶太媒體的另一個重要工作是渲染猶太人的正面形象,並打壓所有關於他們的負面形象。”他接著表示,不少主要的猶太組織已經悄悄地“與(好萊塢)電影公司建立了合作關係,好對與猶太人有關的內容進行審查”乃至“修改電影劇本,好讓猶太人的形象變得更正面。”

憑藉他們在媒體,尤其是電視與電影領域的影響力,猶太人對美國人生活的方方面面都產生了巨大的影響。麥克唐納聲稱,許多美國人對現在的電視與電影內容越來越傷風敗俗感到十分沮喪,他們知道這背後是猶太人在搞鬼,但卻不敢公然談論這一點,因為他們“害怕被貼上反猶主義的標籤”。

麥克唐納引用了一個很好的例子來說明猶太團體是如何運用手中的權力來追求自己的利益,也就是他們在1984年集體施壓杜魯門,迫使其代表美國表態支持猶太復國主義對巴勒斯坦的野心。杜魯門最終屈服於壓力,而不顧包括喬治・馬歇爾等心腹的反對,馬歇爾曾警告說,美國對以色列的支持從長遠來看終將反噬其自身。後來杜魯門回憶說:“我還從來沒有受到過這麼大的壓力,以及衝著白宮而來的宣傳活動。”

麥克唐納還舉了另一個例子以凸顯猶太組織的巨大影響力,亦即他們在推動美國的自由移民政策這方面所發揮的作用。一個多世紀以來,猶太人一直大力支持開放非歐洲移民,以改變美國的民族結構。他指出,諸如美國猶太人委員會(American Jewish Committee)等猶太組織對此功不可沒,雖然他們的影響主要是發生在幕後。

猶太人的這些努力極大地加速了美國朝向“多元化”社會的轉變,過去佔據主導地位的歐洲裔族群如今正在逐漸淪為少數民族。這場長達數十年的運動的一個重要里程碑是1965年的移民法改革,其結束了一直以來偏向歐洲移民的政策,為來自第三世界國家的大量非白人移民打開了大門。

打擊反猶主義

幾個世紀以來,麥克唐納表示,猶太團體一直十分善於經營公共關係與宣傳活動,博得學術界和大眾的好感以促進自身利益,並經常聘請傑出的非猶太人來替他們“辯護”、捍衛猶太人的目標。

如同麥克唐納指出,猶太人在傳統上習慣採用“形象管理策略,包括招募外邦人來支持猶太人的事業,以及通過審查批評猶太人的言論、鼓勵有益於猶太人利益的學術研究等方式來塑造猶太教在公眾心目中的形象。”

猶太組織“利用自己的影響力來禁止任何關於猶太人利益的討論”,麥克唐納說,他們還付出了巨大的努力還污名化反猶主義,使其變得人人唯恐避之不及。此外,他還注意到,“只要有人發表了批評猶太人的言論,最後往往得被迫公開道歉,甚至賠上自己的前程。”

麥克唐納援引了1996年4月一群猶太記者與包括ADL在內的一干組織發起的一場運動,以向紐約的聖馬丁出版社施壓,逼迫其取消出版英國歷史學家大衛・歐文(David Irving)撰寫的戈培爾傳記。

為了掩飾這些行為的利己本質,猶太團體經常將他們的所作所為美化成是在與“仇恨”或“偏執”作鬥爭。美國的猶太組織就試圖通過譴責反猶主義是“境外勢力”以爭取非猶太人的支持,就像1870−1914年間的德國猶太組織同樣曾斥責反猶主義是“境外勢力”好爭取德國人的支持。

一個正在步向死亡的民族?

“如果反猶主義不存在,”麥克唐納寫道:“那就必須把它發明出來。”的確,就連一些猶太人也坦言,由於反猶主義強化了猶太人的身份認同,一旦沒有了它,猶太教恐怕將無法繼續存在。令許多猶太領袖深感震驚的是,美國對猶太人是如此歡迎,以至於後者現在似乎真的有了被同化的風險。通婚是最徹底的同化行為,並被保守的猶太人視為最大的威脅(麥克唐納引述了猶太哲學家埃米爾・法克海姆〔Emil Fackenheim〕的話,其大意是與外邦人結婚的猶太人只會讓希特勒含笑九泉,因為假如所有的猶太人都與外邦人結婚,猶太人就會不復存在)。在他們看來,美國簡直就是一個“愛猶太人愛得要死”的國家。

於是,美國猶太人現在反而開始擔心他們將無法再繼續作為一個與眾不同的民族而存在。但麥克唐納並不認同這種看法:“有關於猶太教正在消亡的說法——即所謂‘步向死亡的民族’(ever-dying people)——被嚴重誇大了。”他觀察到,幾千年來總是會有猶太人因為通婚、失去部落身份和接受同化等原因而脫離猶太教。可是仍然會有一些最堅定不移的人留下來,正是這些人確保了猶太人得以綿延不絕。

無論如何,猶太人其實不必擔心反猶主義有一天會不會消失。如同麥克唐納所言,猶太人用來塑造自身凝聚力的那些行為——對待內團體/外團體的明顯雙重標準、對與外族通婚的排斥——恰恰是助長反猶情緒的原因。正因如此,他寫道,猶太人一直在小心翼翼地拿捏平衡:“對猶太教來說,最好的做法就是在必要的限度內保持猶太人的種族純潔與特殊性,以避免因為做得太超過而導致(失控或暴力的)反猶主義產生。”

知識分子攻勢

猶太知識分子,麥克唐納寫道,“也發動了攻勢”,他們發展並促進了一些重要的社會知識分子運動,其目的是為了改變外邦人的身份認同,運動的參與者相信這麼做對猶太人是有利的。

他在這裡所指的就是自由主義與左派運動,尤其是在本世紀,猶太人在它們的背後發揮了極為關鍵的作用。這些運動包括了20世紀40、50、60年代的“民權”運動、種族平等運動(猶太人類學家法蘭茲・鮑亞士〔Franz Boas〕是其中的重要人物)、對民族主義與“種族主義”的批判、20世紀60−70年代興起的“新左派”、佛洛伊德精神分析,以及推廣同性戀和女權主義。

在這些運動中最重要的莫過於共產主義,其源自於德國猶太學者卡爾・馬克思的學說。正如麥克唐納指出,邱吉爾曾在發表於1920年倫敦《星期日先驅報》上的一篇文章中寫道,猶太人是“一場旨在推翻世界各地的文明的陰謀”的幕後黑手。他接著表示,猶太人在布爾什維克奪取俄羅斯政權背後所扮演的角色“絕不應該被輕易低估;甚至可能比其它任何人的角色都還更重要。”

那些發展與推動這些運動的人總是宣稱他們這麼做是出於崇高的人道主義目的,以及這如何符合民主理想之類的。事實是,麥克唐納認為這種“知識分子攻勢”其實是一種淵源流長且十分成功的猶太行為模式的一部分,其旨在透過推翻傳統文化、種族與宗教價值觀的方式來促進猶太群體的利益。這是因為猶太人在缺乏強勢文化、種族或宗教特徵的“多元化社會”中往往最為如魚得水。

猶太學者和活動家究竟是如何發動這樣的攻勢,麥克唐納承諾,這將會成為他即將出版的第三卷書《批判文化:從演化論的角度分析猶太人如何參與20世紀的知識與政治運動》中的“核心主題”。

分析還是辯解?

就像麥克唐納令人信服地表明的,反猶主義實際上並不像我們老是被告知的那樣,只是一種完全缺乏理性的仇恨展現。從古至今,外邦人有足夠的理由去注意到並對猶太人的行為表示反感。《分離及其不滿》的一個核心主張是,外邦人迫害、驅逐與殺害猶太人其實並不純粹是因為猶太人是“殺死基督的兇手”,也不是因為他們信奉自己的宗教,而是因為他們執意與外邦人的社會建立一種不可持續的關係。麥克唐納並不是要合理化這些迫害,不過他對猶太人行為的分析確實讓它們變得更容易理解了。

這本書同時還含蓄地告誡我們,如今對猶太歷史、猶太人與非猶太人的關係的那些最常見的描述,其實都是值得懷疑的——無論它是出現在電影、雜誌還是書籍中。誠如麥克唐納所說,現在幾乎所有關於猶太歷史的通俗描述皆是由猶太人所寫,他們有很多人毫不掩飾自己的先入之見與傾向性。最重要的是要明白,真實的猶太歷史根本就不是猶太編年史家經常講述的那些美德故事和莫名其妙的受害者故事。麥克唐納已經證明了,要探究與了解反猶主義的根源其實一點也不難。只不過很少有猶太人願意承認這一點,因為他們不肯直面自己的真實歷史。

寶貴的指南

麥克唐納在這本精彩絕倫、旁徵博引的書中提供了大量令人大開眼界的事實與觀點,堪稱是這些年來關於長久以來一直困擾著人們的“猶太人問題”的最重要的著作。但它的意義遠不止如此。鑒於猶太人的巨大影響力,《分離及其不滿》同時也是理解我們自已與我們的世界的一本寶貴指南。

如同麥克唐納的分析所隱諱地表明的,非猶太人,尤其是美國的非猶太人已經在很大程度上被猶太人的“欺騙與自欺”所擄獲。我們對過去與現在的很多最普遍的信念和假設其實都並非基於事實,而是基於猶太學者納米爾十分恰如其分地稱之為“猶太殉道論”(Jewish martyrology)的東西。簡單來說,我們已經習慣了透過猶太人的雙眼來看待歷史。

麥克唐納的書中隱含著一個嚴厲的警告,亦即他所指出的“欺騙與自欺”模式正在腐蝕我們的文化,包括嚴重扭曲了我們對過去的看法,特別是20世紀的美國與歐洲歷史。如果不了解猶太人在歷史上的真正角色,我們就永遠無法了解世界的實際運作方式,這是一種危險的無知。

難以確定的影響

幾年前,紐約的一家知名出版社出版了理查德・赫恩斯坦(Richard Herrnstein)和查爾斯・莫瑞(Charles Murray)合著的《鐘形曲線》(The Bell Curve),這本書有力地駁斥了關於美國的種族政策的種種迷思。儘管它的研究嚴謹、非常暢銷且引起了廣泛的迴響,可是《鐘型曲線》對公眾的態度或政府的政策卻沒有產生什麼顯著的影響。

《分離及其不滿》——又一部同樣重量級的反傳統力作——是否會步上同樣的後塵呢?又或者,也許,只是也許,它會被證明是一粒落在佈滿岩礫卻依然肥沃的土地裡的種子?假如,即使沒有大肆宣傳,麥克唐納的書也能被足夠多有思想、有見地的人讀到的話,它肯定將大大增進人們對我們自己以及我們的歷史的認識。它甚至可能預示著美國與全世界的一個全新時代。

今天的猶太人是真希伯來~閃米特人的猶太人嗎? 還是國教改成猶太教~整個國家金蟬脫殼~借殼上市的假猶太人? 看過資料說~迦薩走廊那些巴勒斯坦人好像才是希伯來~閃米特人的猶太人~ 不知真實性有多少???

回覆刪除可以參考這篇

刪除https://projectxanadu-ex.blogspot.com/2024/03/blog-post_10.html

感謝博主的推薦~ 給你一個讚~

刪除