BY JOHNNY VEDMORE

• • •

如果只看表面的歷史,人們很容易會以為世界經濟論壇(WEF)是一個血統純正的歐洲組織,但這不是真的。事實上,克勞斯・施瓦布(Klaus Schwab)之所以能讓這個全球主義組織在歐洲站穩腳跟,全都要拜一個在暗中對他鼎力相助的美國政治精英團隊之賜。如果你對克勞斯・施瓦布其人有足夠的認識,就應該會知道他曾在20世紀60年代就讀哈佛大學,並在那裡結識了當時還是教授的亨利・基辛格(Henry A. Kissinger),從此開啟兩人終生的友誼。不過,就跟關於WEF的大部分公開歷史介紹一樣,你被告知的其實並不是事情的全部。實際上是基辛格在哈佛的國際研討會上吸收了施瓦布,而這些研討會一直以來都有CIA在背後資助。儘管這種金錢關係在施瓦布離開哈佛的那一年就被曝光了,但這中間的聯繫卻在很大程度上被遺忘了——直到今天仍然如此。

我的研究將表明,WEF絕不是一個血統純正的歐洲產物。事實上,它是一項源自於美國政壇的特殊行動,是甘迺迪、詹森以及尼克森時代的公共政策界的大人物們的心血結晶;這些人都與外交關係協會(CFR)、“圓桌會議”(Round Table)有所聯繫,同時CIA也在背後發揮了關鍵的作用。

有三個手握權勢且富有影響力的人特別值得一提,基辛格便是其中之一,他將引領克勞斯・施瓦布加入他們的行列,通過掌控社會與經濟政策來實現他們利用美利堅帝國統治全球的最終目標。

另外兩個人也是不斷煽動全球熱核戰爭威脅的重要人物。藉由重新審視這三個人在同時期更廣泛的地緣政治背景下的所作所為,我將展示他們三人的軌跡是如何在20世紀60年代互相交叉、合流,他們是如何通過CIA資助的項目來吸收克勞斯・施瓦布,還有他們又是如何成為促成WEF誕生真正的幕後功臣。

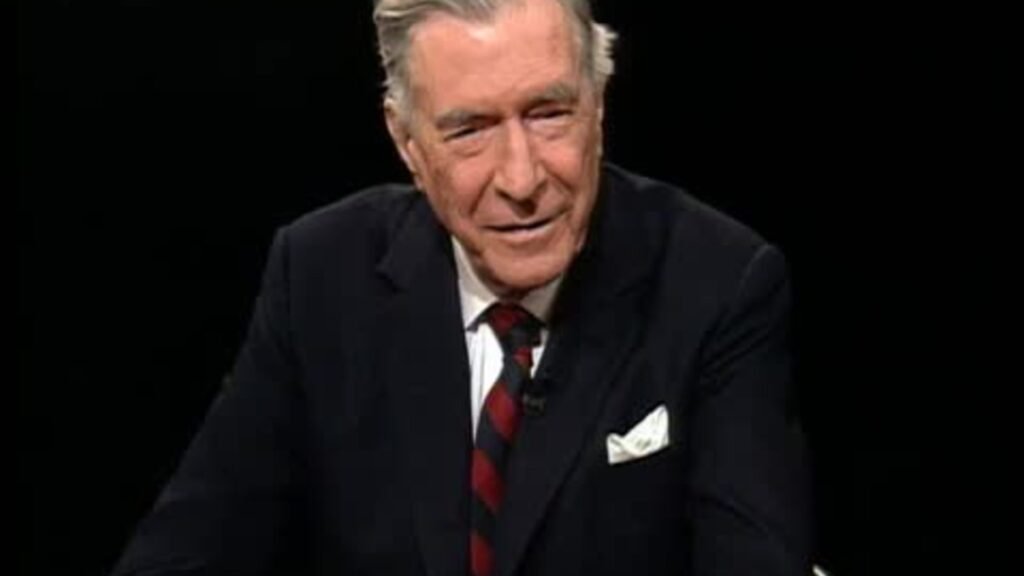

亨利・基辛格

1923年5月27日,海因茨・阿爾弗雷德・基辛格出生在德國巴伐利亞州,他的父母分別是寶菈・基辛格(Paula Kissinger)和路易・基辛格(Louis Kissinger)。這個家庭是1938年為了躲避迫害而從德國逃至美國的眾多猶太家庭之一。基辛格在十五歲那年先是輾轉來到倫敦,接著才順利抵達美國,他也在同年把自己的名字改成了亨利。他的家人最初選在上曼哈頓落腳,年輕的基辛格則順勢進入喬治・華盛頓高中就讀。1942年,基辛格成功被紐約市立學院錄取,但隨即在1943年初被美國陸軍徵招入伍。1943年6月19日,基辛格正式歸化成為美國公民,然後他很快被分配至第八十四步兵師,並在那裡獲得傳奇人物弗里茨・克雷默(Fritz Kraemer)的賞識,替該師團的軍事情報部門做事。克雷默與基辛格兩人曾在突出部之役並肩作戰,前者對戰後的美國政壇產生了極大的影響,也影響了無數日後的政壇明星,例如唐納・倫斯斐(Donald Rumsfeld)。在2020年《紐約客》(New Yorker)刊登的一篇文章〈亨利・基辛格的神話〉(The Myth of Henry Kissinger)中,基辛格更直言克雷默是“在我成長過程中對我影響最大的恩師”。那篇文章的作者托馬斯・米尼(Thomas Meaney)是這樣形容克雷默其人:

“這位尼采式的好戰者,幾乎好戰到了就像是在自嘲的程度——他只給他視力良好的那隻眼睛戴上單片眼鏡,好讓他另一隻視力沒那麼好的眼睛加倍努力工作——據克雷默自述,他曾在威瑪共和國末期親上街頭與共產主義者和納粹衝鋒隊鬥毆。他擁有政治和國際法博士學位,還曾在國際聯盟擁有一份前途無限的工作,直到他在1939年逃往美國。他曾告誡基辛格千萬不要效仿那些‘自作聰明’的知識分子,不要跟著他們學習那套麻木不仁的計算思維。他相信基辛格可以‘在歷史中翩翩起舞’,他告訴後者,‘只有當你懂得如何不再去“計算”的時候,你才會真的獲得自由,使你再也不同於那些小人物。’”

二次大戰期間,基辛格在美國陸軍防諜隊(CIC)服役並晉升至中士,戰爭結束後他選擇繼續留任軍事情報局。在此期間,基辛格負責領導一支專門追捕蓋世太保及其他被認為是“壞分子”的納粹軍官。戰後,基辛格在1946年被重新分配至歐洲情報指揮學院(European Command Intelligence School)任教,即使在正式退伍恢復平民身份後,他仍繼續在學院從事文職工作。

1950年,基辛格從哈佛大學畢業獲得政治學學位,他的老師威廉・揚德爾・埃利奧特(William Yandell Elliott)後來會成為六位美國總統的政治顧問,其他像茲比格涅夫・布熱津斯基(Zbigniew Brzezinski)和皮埃爾・杜魯多(Pierre Trudeau)等人也都曾師從他的門下。埃利奧特跟他的許多明星學生往後還將成為美國國家安全機構與英國的“圓桌會議”之間的關鍵銜接人,對英國的皇家國際事務研究所還有美國的外交關係協會等組織產生深遠的影響。他們與由大企業、政治精英和學術界所構成的全球權力結構的關係也同樣不容忽視。基辛格之後繼續在哈佛攻讀,並接連取得了碩士和博士學位,但與此同時他也已經開始嘗試在情報界小試身手,據說他曾有興趣成為FBI的間諜。

基辛格在1951年獲聘為陸軍作戰研究辦公室的顧問,他在這裡接受了五花八門的心理戰(psychological warfare)訓練,而這也反映在了他的博士生研究中。他的博士論文研究的是維也納會議和它所帶來的後果,他一開始就搬出熱核武器作為開場白,頓時令原本枯燥乏味的研究變得有趣許多。1954年,基辛格本來想要爭取哈佛大學的初級教授,但當時的哈佛校長麥喬治・邦迪(McGeorge Bundy)——威廉・埃利奧特的另一個學生——向外交關係協會舉薦了基辛格。進入外交關係協會後,基辛格一開始負責管理一個核武器研究小組。從1956-1958年,基辛格還擔任了洛克菲勒兄弟基金會的特別研究主任(大衛・洛克菲勒〔David Rockefeller〕此時恰好是外交關係協會的副主席),並同時指導其它多個小組製作國防報告,而逐漸打開了他的國際知名度。1957年,基辛格出版了《核武器與外交政策》(Nuclear Weapons and Foreign Policy),他作為熱核戰爭權威人士的地位就此確立,這本書是由哈珀兄弟出版社發行,並題獻給外交關係協會。

1966年12月,負責歐洲事務的助理國務卿約翰・萊迪(John M Leddy)宣布要成立一個由二十二人組成的顧問小組,以協助“制定歐洲政策”。這個顧問小組中最重要的成員分別有五位:哈佛大學的亨利・基辛格、華盛頓外交政策研究中心(由福特、洛克菲勒及卡內基基金會資助)的羅伯特・奧斯古德(Robert Osgood)、洛克菲勒標準石油公司的梅爾文・柯南特(Melvin Conant)、哥倫比亞大學的沃納・席林(Warner R Schilling)以及同樣來自哈佛的雷蒙德・弗農(Raymond Vernon)。小組中的其他人還包括四名外交關係協會的成員、福特基金會的謝坡德・史東(Shepard Stone),其他則是來自美國個頂尖大學的人才。這個小組的成立可謂是奠定了一個基石,標誌著“圓桌會議”的美國分部終於打算建立一個像WEF這樣的組織,讓英美帝國主義者可以根據他們喜歡的方式塑造歐洲政策。

戰後的歐洲正處於百廢待興的階段,不可一世的美利堅帝國在歐洲的重生和年輕一代的新興身份認同上看見了機會。1966年12月末,基辛格作為二十九位“美國對德國問題權威”之一,與其他人共同發表了“西德最近的州選舉結果並不代表納粹主義死灰復燃”的著名聲明。艾森豪等人也簽署了這份聲明,它象徵著歐洲的重生正式開始,殘酷的歐洲戰爭已經成為過去。參與簽署上述這份聲明的都是那些可以干涉歐洲政策的外人。值得注意的是,與基辛格、艾森豪共同簽署聲明的漢斯・摩根索教授(Hans J Morgenthau)亦是外交關係協會的成員。摩根索撰寫了一篇十分知名的論文《科學人與權力政治的較量》(Scientific Man versus Power Politics),他在其中表態反對“過度依賴科學技術來解決政治與社會問題”。

1967年2月,基辛格將矛頭指向歐洲的政策制定,認為這是造成歐洲大陸一個世紀以來飽受生靈塗炭和政治動亂的原因。在《紐約時報》上刊登的一篇題為〈元首調查〉(Fuller Investigation)的文章中,基辛格表示雷蒙・阿宏(Raymond Aron)的《戰爭與和平:一個國際關係理論》(Peace and War. A Theory of International Relations)正是想對這些問題找到解決之道。

在這篇文章中,基辛格寫道:

“在美國,人民普遍是務實的;直到二戰前該國的傳統仍是奉行孤立主義,無論是追求和平還是戰爭,方法都必須是乾脆且合法的。美國的外交政策書籍一般可分為三:對具體事例或歷史事件的分析、對更積極參與國際事務的支持或反對、對奠定當今世界秩序的法律基礎的研究。”

顯然,亨利・基辛格教授認為美國主動參與歐洲的政策制定對維護世界未來的和平與穩定至關重要。此時的基辛格正在麻薩諸塞州劍橋市的哈佛大學任教。也是在這裡,WEF未來的創始人、年輕的克勞斯・施瓦布將引起基辛格的注意。

基辛格是國際研討會的執行主任,施瓦布在回憶他的哈佛時光時經常提到這些研討會。1967年4月16日,哈佛大學的許多項目被曝光都受到了CIA出錢資助。其中包括亨利・基辛格的國際研討會就收到了十三萬五千美元,基辛格本人則聲稱他對這筆錢是來自美國情報機構一無所知。曝光CIA涉嫌資助基辛格的國際研討會的是漢弗萊・多爾曼(Humphrey Doermann)的一份報告,他是富蘭克林・福特(Frankin L Ford)的助理,後者是文理學院的院長。漢弗萊・多爾曼的這份撰寫於1967年的報告只記錄了CIA從1961-1966年的資助情況,但基辛格的國際研討會,它是CIA的所有哈佛資助項目中收穫最多款項的一個,其實一直接受資助到了1967年。克勞斯・施瓦布是從1965年開始入讀哈佛。

1967年4月15日,《哈佛深紅報》(Harvard Crimson)刊登了一篇並未署名作者的文章,它評論多爾曼的報告說道:“這些資助沒有附加條件,因此政府並不能直接干涉或阻止研究結果發表。”這篇題為《CIA的資金聯繫》(CIA Financial Links)的文章似乎故意漫不經心的在結尾補充道:“無論如何,就算這所大學拒絕接受CIA的研究資金,這個狡猾的機構也只會很快找到另一種方式來故技重施。”

證據顯示,克勞斯・施瓦布正是通過CIA資助的這些哈佛項目被基辛格招攬入了他的“圓桌會議”帝國主義圈子中。此外,他畢業的那一年也是CIA出錢資助一事被曝光的同年。由CIA資助的這些研討會不但令施瓦布結識了那些人脈極其廣泛的美國政策制定者,他們後來也回過頭來幫助他建立了有史以來最強大的歐洲公共政策機構——世界經濟論壇。

1969年,基辛格被拔擢成為美國國家安全會議主席,時任總統尼克森在他執政期間“大大提升”了國安會的重要性。基辛格在1968年12月2日至1975年11月3日這段期間還出任了總統的國家安全事務助理,並且還從1973年9月22日開始兼任尼克森的國務卿。基辛格一手主導了尼克森時代的美國外交政策,他對國安會的改革則融合了先前艾森豪和詹森時代的經驗。

亨利・基辛格在過去二十年來一直是核大國之間的緊張關係的煽動者之一,但在尼克森時代他卻搖身一變變成了“和平締造者”。他把注意力轉向了歐洲的對峙,並致力於緩和西方與俄羅斯的緊張關係。他參與了戰略武器限制談判(最終促成《SALT I條約》)與《反彈道導彈條約》。基辛格儼然試圖將自己重新塑造成一位值得信賴的政治家與外交官。

在尼克森的第二任期內,人們大多將注意力轉到了與西歐的關係上。尼克森本人甚至形容1973年是“歐洲年”。美國的重點將是支持歐洲經濟共同體(EEC)成員國,其到了20世紀70年代初已成為足以與美國旗鼓相當的經濟對手。基辛格牢牢抓住了“歐洲年”的概念來推動議程,不僅僅是經濟改革,他同時也主張應該重新強化和振興在他眼中已經“不復當年”的北大西洋公約組織。在此期間,基辛格也在積極推動全球治理。

多年後,在1980年的WEF會議開幕式致詞上,基辛格對著在場的達沃斯精英們說道:“這是歷史上頭一次,外交政策真正具有了全球性。”

約翰・加爾布雷斯

約翰・加爾布雷斯(John Kenneth Galbraith,人們更常用肯・加爾布雷斯來稱呼他)是加拿大裔美國經濟學家、外交官、公共政策制定者和哈佛大學的知識分子。他對美國歷史的影響同樣非三言兩語所能道盡,他在20世紀60年代初做出的判斷決定所造成的後果,直到今天依然在影響著世界各地。1934年9月,加爾布雷斯獲哈佛大學聘任成為講師,年薪兩千四百美元。他在1935年成為了督導約翰・溫斯洛普校舍的導師,這是哈佛的十二座本科生校舍之一。同年,成為他第一屆學生的人中就有小約瑟夫・甘迺迪(Joseph P. Kennedy Jr),兩年後的1937年,約翰・甘迺迪也來了。不久後,加爾布雷斯在1937年9月14日正式取得美國公民身份。他在歸化成功三天後風光迎娶了凱瑟琳・阿特沃特(Catherine Merriam Atwater),她在慕尼黑大學讀過幾年的書。她在那裡和尤妮蒂・米特福德(Unity Mitford)住在同一間宿舍,後者曾做過阿道夫・希特勒的女朋友。婚後,加爾布雷斯先後周遊了東歐、斯堪地納維亞、義大利、法國還有德國。原本加爾布雷斯應該在著名經濟學家約翰・凱因斯的手下擔任做個一年的劍橋大學研究員,但由於凱因斯突然心臟病發去世,加爾布雷斯的新婚妻子於是說服他改往德國深造。1938年夏天,加爾布雷斯開始研究起希特勒政府領導下的德國土地政策。

隔年,加爾布雷斯不慎被捲入了“沃爾斯-史威奇事件”(the Walsh-Sweezy affair)——由兩名被哈佛大學解僱的激進教師引起的全國性醜聞——由於這件事的關係,哈佛大學決定不再續聘他。

加爾布雷斯只能轉往普林斯頓大學謀職,後來他應國家資源規劃委員會(National Resource Planning Board)之邀成為了羅斯福新政的支出與就業計畫的審議小組成員。正是這份工作讓他第一次見到了富蘭克林・羅斯福。1940年,隨著法國在納粹鐵蹄下迅速淪陷,加爾布雷斯又應羅斯福的經濟顧問勞克林・庫里(Lauchlin Curry)的請求進入了國防諮詢委員會。雖然這個委員會不久後就解散了,但加爾布雷斯仍藉著機會進入物價管理局(OPA),這是一個負責調控物價的部門。他在1943年5月31日被OPA解僱,《財富》雜誌早在1941年就已經開始注意加爾布雷斯,並很快就把他挖角過來,現在他變成了作家。

加爾布雷斯最重大的轉變發生在1945年,羅斯福逝世後的第二天。加爾布雷斯離開紐約前往華盛頓,他將被派赴倫敦擔任美國戰略轟炸調查局(United States Strategic Bombing Survey)的處長,負責評估戰時轟炸對整體經濟的影響。當他抵達弗倫斯堡時,德國已正式向盟軍投降,加爾布雷斯的任務也隨之發生了變化。他將陪同喬治・鮑爾(George Ball)一同參加對阿爾伯特・施佩爾(Albert Speer)的審訊。於是,加爾布雷斯從本來只是處理與物價有關的統計數字和預測的政策顧問,忽然變成了納粹戰犯的審訊者。施佩爾在大戰期間負責過多項重要職務,包括擔任帝國軍備和戰爭生產部長,同時他也是統轄納粹國防軍各部門的組織、維護和武裝事宜的關鍵人物。

沒過多久,加爾布雷斯又被派往廣島和長崎評估原子彈爆炸的影響。1946年1月,約翰・加爾布雷斯親歷了美國經濟史上最決定性的時刻之一。他參加了美國經濟學學會(American Economic Association)在克利夫蘭舉辦的大會,與會者有哈佛大學的愛德華・張伯林(Edward Chamberlin)和德克薩斯大學的克拉倫斯・艾爾斯(Clarence Ayres),他會在那裡與弗蘭克・奈特(Frank Knight)及其他古典經濟學理論的主要支持者展開激辯。這場大會標誌著凱因斯經濟學的抬頭,其將主宰戰後的美國。

1946年2月,加爾布雷斯回到華盛頓,他被任命為經濟安全政策局(Office of Economic Security Policy)局長。1946年9月,加爾布雷斯接獲任務要替國務卿威廉・伯恩斯(William Byrnes)起草講稿,概述美國對德國進行重建、民主化還有加入聯合國的具體政策。由於與當時被戲稱為“冷戰鬥士”的一些政客們不合,加爾布雷斯最終在同年10月辭去職務,重返《財富》雜誌。他也在這一年獲頒總統自由勳章。1947年,加爾布雷斯與埃莉諾・羅斯福(Eleanor Roosevelt)、小亞瑟・施萊辛格(Arthur Schlesinger Jr.)以及隆納・雷根等人一起成立了美國民主行動組織(Americans for Democratic Action)。1948年,加爾布雷斯重回哈佛,擔任農林與土地開發政策講師。不久後,他正式榮升哈佛教授。

到了1957年,加爾布雷斯已經與他以前的學生約翰・甘迺迪發展出了更密切的關係,甘迺迪那時是麻薩諸塞州的參議員。次年,甘迺迪在收到加爾布雷斯的書《行往波蘭與南斯拉夫的旅程》(A Journey to Poland and Yugoslavia)後更公開稱讚前者是“學術界的霍格先生〔Phileas Fogg,凡爾納的小說《環遊世界八十天》主角——譯註〕”他在這兩個國家近距離觀察了社會主義。也是在1958年,加爾布雷斯出版了《富裕社會》(The Affluent Society),這本書上市後便好評如潮,他也在書中創造了如“傳統智慧”和“依賴效應”等術語。約莫在這個時候,加爾布雷斯當上了哈佛大學經濟學系的沃伯格研究所所長,他亦是以這個身份認識了年輕的克勞斯・施瓦布。

來到1960年,約翰・加爾布雷斯已經成為甘迺迪競選團隊的經濟顧問。甘迺迪當選總統後,加爾布雷斯也跟著進入新政府做事,其中最為人津津樂道的便是他舉薦了羅伯特・麥納馬拉(Robert S. McNamara)出任國防部長。1961年,甘迺迪任命加爾布雷斯為駐印度大使,同年晚些時候,加爾布雷斯又應總統的請託前往越南,好就《泰勒-羅斯托報告》(Taylor-Rostow report)發表不同的意見。在加爾布雷斯的建議下,甘迺迪開始考慮從越南撤軍。

1963年,加爾布雷斯歸返美國,他婉拒了甘迺迪提出的希望他出任駐莫斯科大使的請求,並回到哈佛。在甘迺迪遇刺那天,加爾布雷斯正跟《華盛頓郵報》的出版人凱瑟琳・格雷厄姆一起在紐約。加爾布雷斯立刻趕赴華盛頓,並開始替新任總統起草要在國會聯席會議上發表的演講講稿。甘迺迪遇刺後的第二年,加爾布雷斯回到哈佛,開設了一門相當出名且廣受好評的社會科學課程,接下來的十年他都將繼續教授這門課程。他仍繼續作為詹森總統的顧問,但他餘生大多的時間都是在經濟學期刊上撰寫文章。

1965年,加爾布雷斯越來越反對在越南的戰事,他向總統寫了一連串的報告和書信。加爾布雷斯和詹森彼此間的分歧繼續有增無減,最終成為美國民主行動組織主席的他發起了一場名為“現在就談判!”(Negotiations Now!)的全國反戰運動。1967年,當參議員尤金・麥卡錫(Eugene McCarthy)被加爾布雷斯說服出馬在即將到來的黨內初選中與詹森競爭總統候選人時,加爾布雷斯與詹森之間的裂痕只會更加惡化。羅伯特・甘迺迪(Robert F. Kennedy)也希望招攬加爾布雷斯來協助自己競選,但儘管後者與已故的甘迺迪交情深厚,但他並沒有那麼青睞羅伯特・甘迺迪獨樹一幟的風格。

到了20世紀60年代末,約翰・加爾布雷斯和亨利・基辛格已被認為是美國最重量級的兩位講師、作家和教育家。兩人也都是哈佛的大人物,加爾布雷斯是經濟學系的巨匠,基辛格則是政治學教授,他們也都十分關心美國跟正在重生的新歐洲的外交政策。基辛格和加爾布雷斯在1968年3月20日被提名為“曼德維爾系列講座”(Mandeville Lectures)的春季研討會講者,其計畫在加州大學聖地牙哥分校舉行。加爾布雷斯的演講題目是“外交政策:冷戰的異議”,基辛格的題目是“美國與歐洲:新的關係”。

基辛格將克勞斯・施瓦布介紹給了加爾布雷斯,而在60年代邁向尾聲之際,加爾布雷斯也協助施瓦布將WEF的構想化為了現實。加爾布雷斯將與赫爾曼・卡恩(Herman Kahn)一起飛往歐洲,好幫助施瓦布說服歐洲精英支持這個構想。在第一屆歐洲管理研討會/論壇(WEF的前身)上,加爾布雷斯也將擔任主題發言人。

赫爾曼・卡恩

赫爾曼・卡恩於1922年2月15日出生在紐澤西州的巴約納,他的雙親為耶塔・卡恩(Yetta Kahn)和亞伯拉罕・卡恩(Abraham Kahn)。他在布朗克斯長大,自幼接受猶太教育,但後來卻成為無神論者。在整個20世紀50年代,卡恩在哈德遜研究所(Hudson Institute)撰寫了各式各樣有關於核威懾概念及其實用性的報告,這些報告接著便成為了官方的軍事政策。他還替官方編寫聽證會報告,比如輻射小組委員會。正是在冷戰初期的那段歇斯底里情緒瀰漫的歲月,卡恩奠定了他作為知識分子的地位,因為他仍敢於思考道德與倫理問題,這在當時基本上等於“思考不可能之事”。卡恩也將博弈論——一種研究理性主體彼此間的戰略互動的數學模型——應用在有關熱核戰爭的情景與結果的推演上。

卡恩在1960年發表了《論戰爭與威懾的本質及可行性》(The Nature and Feasibility of War and Deterrence),書中研究的是熱核戰爭的風險及其後續影響。蘭德公司對卡恩討論的各種威懾方式進行了一番總結:直接攻擊的威懾、利用戰略威脅來遏止敵人進行除了直接攻擊美國以外的挑釁性行為,最後還有讓侵略者由於害怕被擊退、或其他人可能採取有限軍事行動或非軍事行動而使侵略變得無利可圖,於是放棄打算的威懾。

次年,普林斯頓大學出版社率先出版了卡恩的《論熱核戰爭》(On Thermonuclear War)。這本書對全球政治的近遠未來都掀起了巨大的影響,並促使美國建制派政治家開始專門制定迎接熱核戰爭萬一爆發的最壞情況的外交政策。對於卡恩出版的這部令人頭皮發麻的作品,以色列裔美國社會學家、“社群主義者”阿米泰・埃齊奧尼(Amitai Etzioni)曾評論說:“卡恩對核武器所做的,就像是自由戀愛的提倡者對性所做的事情一樣:他開誠布公地談論了人們一向只敢關起門來竊竊私語的話題。”卡恩的複雜理論經常被錯誤地詮釋,他大部分的研究都很難用一兩句話來概括,他對於熱核戰爭的觀點當然也是如此。卡恩的研究團隊設想了多種不同的情景,他們構想的是一個不斷發展、充滿動態且多極的世界,其中也充滿了許多未知數。

《論熱核戰爭》不僅對地緣政治,甚至也在文化領域掀起了即時且持久的影響,這從幾年後一部經典電影的問世就可見一班。1964年,史丹利・庫柏力克的經典名作《奇愛博士》正式上映,從那以後,卡恩就經常被戲稱是真實世界的奇愛博士。當被問到他對此有什麼看法時,卡恩告訴《新聞週刊》說:“庫柏力克是我的好朋友。他曾告訴我,奇愛博士跟我一點也不像。”但早已有不止一個人曾指出,庫柏力克的這個經典角色與現實中的赫爾曼・卡恩的確有很多相似之處。

在1966年7月為外交關係協會撰寫的一篇文章《我們在歐洲的選擇》(Our Alternatives in Europe)中,卡恩指出:

“美國現有的政策一般來說是針對西歐的政治、經濟以及軍事一體化或統一而設計,是以歐洲安全為出發點進行考量。有些人相信一體化是朝向整個西方,甚至是整個世界的政治統一的第一步。因此,實現某種程度的歐洲一體化或歐洲聯邦,抑或是歐洲與美國的整合,也被認為是一個十分有潛力的目標,特別是考慮到歐洲各國的互相對抗曾在近代歷史上造成前所未有的破壞;所以對它們的抑止,或是讓它們融入更大的政治框架,對維持未來世界的穩定無疑十分重要。”

從這段話可以看出,建立歐盟對維繫未來的歐洲/美國關係至關重要。卡恩甚至認為建立一個統一美國和歐洲的超級國家也未嘗不可。

1967年,赫爾曼・卡恩撰寫了20世紀最重要的未來主義作品之一,《公元2000年:未來三十三年的預測概要》(The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years)。在這本與安東尼・韋納(Anthony J Wiener)合著的書中,卡恩和他的公司預測了我們將在千禧年達到怎樣的技術水平。不過卡恩在另一篇緊接著《公元2000年》發表、編寫於同時期的文件《教育研究政策計畫的輔助性試驗研究:最終報告》(Ancillary Pilot Study for the Educational Policy Research Program: Final Report)則規劃了更具體的如何實現他所構想的未來社會的方法。

在題為〈決策者的特殊教育需求〉的一節中,這篇論文指出:“有必要認真考慮決策者所需要接受的教育,以便他們能更好地規劃國家的命運,或是執行通過更民主的程序制定出來的計畫。實現這一程序需要建立一套共同的概念、共同的語言、共同的類比、共同的參考...”他在同一節中繼續表示:“本著歐洲人文傳統的精神進行周全的再教育——至少對這個綜合的領導集團而言——應該在許多方面都是有益的。”

如果你搞不太明白這段籠統的文字究竟想表達什麼,實際上卡恩在這篇論文中是在建議應該越過民主,專心培養社會中的少數群體成為將來的領導者,這些被預先揀選的少數人之後會被扶植成掌權者,然後他們將會定義我們的社會所需要的共同價值觀是什麼。卡恩大概會對WEF的全球青年領袖計畫感到十分滿意,因為這完完全全就是他最初提出的構想。

1968年,卡恩被記者問到哈德遜研究所平時究竟都在研究些什麼。他回答說:“我們從上帝的視野、從總統的視野、從更大的視野、從更高的視野、從全球的視野、從銀河的視野、從星光的視野、從太空的視野、從全面的視野來思考一切。這種狂妄自大應該可以說是一種職業病了。”接著,卡恩忽然從椅子上站起來,將手指指向天空,大喊道:“多麼狂妄自大,自大啊!”

卡恩將在1970年與加爾布雷斯一同出訪歐洲,協助克勞斯・施瓦布籌劃第一屆歐洲管理研討會。1971年,卡恩坐在講台中央,聆聽加爾布雷斯在這歷史性的第一屆會議上發表演說,這個組織最終將變成世界經濟論壇。

1972年,羅馬俱樂部(Club of Rome)發表《增長的極限》(The Limits to Growth)警告等到公元2000年時全球人口將超過可用資源的負荷。卡恩在他餘生最後十年裡的大部分時間都在反對這個預測。卡恩在1976年發表了更為樂觀的《未來兩百年》(The Next 200 Years),他聲稱資本主義、科學、技術、人類的理性和自律依然有著無量的未來。《未來兩百年》還認為經濟增長不會受制於地球資源的極限,相反,人類將會“把腳步拓向太陽系的其它地方,甚至在更遠的星星上建造社會。”從而駁斥了害人不淺的馬爾薩斯意識形態。

施瓦布的三位導師

卡恩、基辛格和加爾布雷斯分別在熱核威懾、外交政策和公共政策領域成為了美國最具影響力的三位代表人物。他們三人終其ㄧ生大部分的焦點都是放在歐洲和冷戰上。然而,他們在同一時間的其它重要事件中所扮演的角色往往分散了研究人員對其它更具顛覆性和不為人知的事件的注意力。

這三位富有權勢的美國人皆以各種方式互相聯繫,不過在1966年那段時間,有一個特別有趣且引人深思的線索將他們全都串連在了一起,其中穿插了基辛格領導的試圖協助“制定歐洲政策”的二十二人顧問小組的創立,最後也影響到了1971年WEF的誕生。這兩個人都是外交關係協會的成員,這是英美帝國主義者的“圓桌會議”在美國的分部組織。基辛格本人與CFR有著相當淵源流長的關係,他幾乎在一畢業後就會他們吸收了。據報導,加爾布雷斯在1972年“非常高調地”退出了CFR,他聲稱這個組織十分無聊,並告訴記者“討論的主題幾乎都平庸至極,以至於唯一的問題變成了人們到底是否應該坐著聽完它們。”雖然加爾布雷斯是從何時開始成為CFR成員並無公開紀錄,但他最早在1958年7月就已為他們的官方出版物《外交政策》撰寫了〈印度的經濟競爭對手理論〉(Rival Economic Theories in India)一文。卡恩也通過CFR發表了他的一些文章,如1966年7月的《我們在歐洲的選擇》和《假如談判破局》(If Negotiations Fail),兩篇文章都是寫於他擔任國務院顧問的時候。

在20世紀60年代之前,這三位極具影響力的美國知識分子都曾深入研究戰後歐洲面臨的問題,並試圖為這個飽受戰火蹂躪的大陸規劃未來。加爾布雷斯有在歐洲四處遊歷的經驗,他研究過第三帝國時期的德國政策,並且在希特勒的千年王國瓦解後,加爾布雷斯也繼續研究了蘇聯的體制。加爾布雷斯從很早的時候就對日後將成為總統的甘迺迪產生了深遠的影響,甚至足以令甘迺迪在他的建議下考慮從越南撤軍。當甘迺迪在達拉斯遇刺時,也是加爾布雷斯趕忙替新任總統起草講稿,但他很快就失寵了。在波瀾壯闊的60年代,加爾布雷斯與基辛格開始愈走愈近,兩人都是哈佛的教授,都是CFR成員,也都以實現歐洲的穩定發展、以使其能抵禦蘇聯的大舉入侵為己任。

在加爾布雷斯和基辛格,還有更廣泛的美國政壇看來,歐洲不僅僅是全球穩定的主要威脅,更是美國霸權所不得不跨過去的一道坎。戰後歐洲的相對穩定被認為是拜熱核武器對峙之賜,基辛格很早就發現了這種動態關係,並試圖對此加以利用好貫徹美國霸權的利益。基辛格並不是唯一一個嘗試利用熱核武器威懾帶來的複雜動態關係、影響政策制定的人。赫爾曼・卡恩也是同一時期熱核戰略規劃的領軍人物,而基辛格從50年代中旬就已經對此展開探討更令他在許多場合都與卡恩產生了交集。

卡恩為基辛格提供了所有政治家和決策者都夢寐以求的東西:準確度不俗的未來局勢判斷力。卡恩是一位名副其實的預言家,他熱衷於思索近未來的科技進步,他的作品雖然總是漠然而缺乏溫度,但卻禁得住時間考驗。卡恩和基辛格兩人的目標從60年代中旬和後期開始有所重疊,隨著卡恩對世界威脅的評估變得越來越樂觀,基辛格已經開始考慮將卡恩的觀點變成向全世界人民兜售的新未來願景的基礎。

然而,亨利・基辛格所憧憬的未來並不是一個自由公正的“美麗新世界”,正好相反,基辛格只想讓被他的CFR同志們佔據的建制派來決定世界的走向。儘管基辛格試圖將自己重新包裝成一位可敬的政治大師,但他所做的無非是一再顛覆外國的民主進程,甚至為了最終實現全球主義議程而不顧美國的利益。在施瓦布被基辛格認可足以堪當未來的全球主義領袖重任後,這位年輕的德國人便立刻被介紹給了加爾布雷斯跟卡恩。恰好卡恩的主張也是應該專門培養具有領導潛力的少數人,而不是接受大眾標準化教育長大的人們。

在克勞斯・施瓦布離開哈佛的那一年,彼得・施密希尼(Peter Schmidheiny)主動找上了他,施密希尼剛把埃舍爾工程公司(Escher Wyss)賣給了蘇爾壽集團(Sulzer Group)。埃舍爾公司的拉文斯堡工廠在二戰期間是由施瓦布的父親歐根・施瓦布(Eugen Schwab)負責經營,並且曾參與為納粹絕密的原子彈計劃製造重型水輪機。施瓦布曾在一次採訪中回憶了施密希尼打電話給他的那一刻,後者對他說:“你從哈佛畢業了,現在你知道怎麼搞現代管理方法,這對公司整合很有用。”克勞斯在那次採訪中沒有提到的是,他將幫助蘇爾壽集團和埃舍爾公司完成合併,從而創造一家名為蘇爾壽AG的新公司。施瓦布將繼續作為其董事的這家公司曾違反國際法,幫助南非的種族隔離政權進行非法的熱核武器研發計畫。

施瓦布前腳才離開哈佛的一群最重要的熱核戰爭專家,後腳就跑來幫一家散播核武技術的公司與專制政權牽線了。

對我們許多人來說,即便再怎麼不願去想像,但一個仍在實施種族隔離的南非突然獲得核武絕對是有史以來最糟糕的事情之一。但是,赫爾曼・卡恩對熱核浩劫的設想似乎使這位身材圓滾的天才相信,除非發生天災、人禍或意外,否則在可預見的將來,沒有任何一個主要的核大國會敢發射核武。事實上,當時建制派的態度幾乎發生了一百八十度的變化,以至於卡恩和其他人甚至提議,在某些情況下,就算像法國這樣的國家成為核大國對區域與全球安全也不盡然是壞事,甚或還可以減少美國的國防開支。

現在熱核戰爭已不再是戰略防部政策的全部與終點,隨著60年代逐漸步入尾聲,那些曾經大肆鼓吹熱核戰爭啟示錄的傢伙們,現在忽然全都不再恐懼並愛上了核彈。

當心:容易犯錯的人類

克勞斯・施瓦布是WEF成立背後的真正功臣嗎?我們該如何看待CIA曾經資助基辛格的研討會,而基辛格又是透過它們吸收了施瓦布?隱藏在像CFR這樣的組織背後的權貴是否才是這個全球主義政策制定組織真正的奠定人?創立WEF的目的僅僅是為了團結歐洲嗎?還是說它果真打算繼續實現歐洲與美國的整合,然後是其它超級強權,最終完成一個由基辛格、卡恩、加爾布雷斯等高高在上的CFR大人物一手譜寫的新世界秩序?

這三位有權有勢的人都在施瓦布身上看見了他們的影子。克勞斯出生在專家統治(technocratic)運動風靡一時的那十年的後半段,也是將在戰後世界成長起來的第一代。卡恩對未來的預言不只是對人類韌性的讚美,它同時也是一個計畫,旨在盡快使這些預言化為現實,且不考慮後果如何。

1964年,克勞斯・施瓦布開始得思考他的人生究竟想做什麼。那年二十六歲的他還在尋找人生志向,最終他把目光投向了自己的家世。他的父親歐根・施瓦布在二戰時站在了歷史的錯誤一邊,並參與了納粹的原子彈研發工程。歐根・施瓦布告訴他的兒子,他若想獲得成功就一定要去哈佛。在一分為二的戰後德國,迫在眉睫的熱核戰爭噩夢成為了人們日常生活中揮之不去的陰影,哈佛在當時即以對冷戰時期的歐洲政策的影響力而聞名,而克勞斯・施瓦布則在這裡結識了一群熱核戰爭浩劫的鼓吹者和煽動者。

在哈佛讀書的那段時間,施瓦布將參加由CIA通過現已不再是秘密的渠道資助給基辛格的“國際研討會”。通過這個關係,施瓦布還將被介紹給一群熱衷於影響歐洲公共政策的人,他們甚至不惜為此利用人們對即將到來的核毀滅的恐懼。這群人立刻意識到他是一個可造之材,所以他們在WEF初創期間一直十分支持施瓦布,可以說卡恩、基辛格和加爾布雷斯的站台為這個計畫帶來了貨真價實的份量。單憑施瓦布一個人要向歐洲的精英們傳達他的意圖並不容易,因此他跟卡恩和加爾布雷斯一起出使歐洲,好說服其他重要人士一同參與這個計畫。加爾布雷斯成為了論壇的第一位主講人,卡恩的出席也是一大焦點,但第二屆論壇由於缺少大牌人士露面所以辦得並不成功,克勞斯・施瓦布知道在接下來的第三屆論壇,他需要有些東西來吸引人們。

1972年,羅馬俱樂部的創始人奧雷里奧・佩切(Aurelio Peccei)出版了他極具爭議的《增長的極限》,這本書是由羅馬俱樂部委託編寫,並採取了馬爾薩斯式的方法來探討人口過剩問題。這本書質疑全球經濟增長是否具有可持續性,之後佩切便應施瓦布之邀在1973年的WEF會議上發表演講。這種博人眼球的公關策略為施瓦布和他的組織帶來了不少好處。從那時開始,WEF的規模、人數和力量持續穩步增長。但這一切最初都是始於亨利・基辛格在哈佛開設的那些由CIA資助的課程。

現在的施瓦布早已不只是一個專家統治主義者。他歷來都對他想要將人的物理身份、生物身份與未來科技相融合的想法十分直言不諱。他已經變成了一個活生生的漫畫式反派人物,成天在瑞士的山頂小屋裡與精英們進行秘密會面。我不認為我們對施瓦布的這番評論有失偏頗。在戰後的歲月,西方文化發生了一個非常重要的轉變,隨著政府開始使用主流媒體作為對公眾發起軍事級心理戰活動的工具,建制派很快便發現,把戲劇性的衝突場景與如電影等媒介結合起來呈現的效果特別好,在某些情況下這幾乎像變成了某種自我宣傳(self-propagating)。像庫柏力克的《奇愛博士》之類的電影於是便成了人們直觀感受熱核戰爭恐怖的最佳媒介。

如果人們都認為你是一個無所不能的超級大壞蛋,那麼你也許得不到老百姓的愛戴,但一定會吸引那些貪求權力與財富、或者套克勞斯・施瓦布的說法是這個社會上的“利益相關者”(stakeholders)的注意。理解這一點非常重要——因為正是出於對財富與權力的極端渴望,才把這群社會上的“利益相關者”全都聚集到了WEF的餐桌上。隨著越來越多的“利益相關者”爭相加入,克勞斯・施瓦布提出的意識形態-“利益相關者資本主義”(stakeholder capitalism)總算逐漸成了氣候,這意味著權力開始脫離真正的民主政治,轉而落入一群被預先揀選出來的少數領導者手中,他們會接受特殊的教育,與繼續貫徹從上一代人一路傳承下來的議程,就像赫爾曼・卡恩所預言得那樣。

他們將獨佔每一張牌,而老百姓則只能在虛幻的民主政治、艱困的生活和不斷分散我們注意力的各種荒唐心理戰活動中打轉。克勞斯・施瓦布很快就會將赫爾曼・卡恩在他最悲觀的預測中所擔憂的一切變成現實。當羅馬俱樂部發表《增長的極限》後,赫爾曼・卡恩立刻跟這些研究結果唱反調、反對它所提出的悲觀理論,但克勞斯・施瓦布卻覺得如獲至寶,甚至邀請俱樂部的創辦人到他的達沃斯論壇上發表演講。

今天我們的地緣政治似乎正在重新回到東西方兩大陣營互相對抗的冷戰時代。又一次,隨著烏克蘭近日的事件,主流媒體又開始反芻起了六、七十年前早就說爛了的核戰話題。我相信我們之所以再次重彈冷戰的老調有一個十分顯而易見的原因——這是一個非常明確的跡象,表明克勞斯・施瓦布和他背後的那群人已經想不出新把戲了。他們似乎想要重回過去那種讓他們感覺更容易操掌控的地緣政治範式,最重要的是,這將會引起世人對熱核戰爭的極大恐懼。一場意識形態運動的激情一旦漸漸耗盡,這種循環往復便會再次開始。自20世紀60年代以來,克勞斯・施瓦布一直努力想要實現赫爾曼・卡恩當初所預言的世界。但卡恩對未來的洞見,即便具有相當的準確性,卻終究也已是半個多世紀之前的預測。施瓦布現在所想要推動的專家統治運動的成功與否取決於當今科技的突破,其將會決定我們究竟會不會真的朝著1967年的預測未來前進。

只需要細看一下卡恩當年的預測,就會發現今天施瓦布提倡的每一個想法幾乎全部都是出自卡恩的《公元2000年》,關於我們的未來究竟會變成什麼模樣,其實都早已在60年代末就已經有了概念。但是,在將這種未來主義議程強加給我們每個人的同時,施瓦布似乎忘記了,卡恩當年的預測其實也包含了許多對未來的科技可能會導致什麼危險的警告。

隨著施瓦布逐漸步入人生的遲暮,他似乎越來越急於推動一項激進的未來主義議程,而且它顯然會導致一場全球浩劫。我相信WEF已經抵達了它的極限,最後它只會無可避免地走向崩潰,因為那些熱愛自己的民族認同的人最終一定會挺身而出,對抗任何威脅到他們文化的事物,到那時全球主義勢力就必須準備好迎接他們的反擊。道理很簡單,無論洗腦再怎麼徹底,你永遠不可能把人人都變成全球主義者。民族自由與全球主義統治之間存在著無法化解的矛盾,兩者注定無法共存。

最後,赫爾曼・卡恩在施瓦布離開哈佛的同一年寫下了一段非常發人深省的話,值得我們在此引述。在前述哈德遜研究所發表於1967年的那份《教育研究政策計畫的輔助性試驗研究:最終報告》中,卡恩寫道:

“如今越來越清楚的是,我們取得的技術甚至經濟成就其實都是喜憂參半。這些進步同時也帶來了問題,比如大規模殺傷性武器的堆積、擴充和擴散;失去隱私與疏離;政府和/或私人機構的權力擴張;人類喪失生活的尺量與意義,以及自我(self)在社會生活甚至心理生物學中被非人性化;行政或技術系統逐漸失控、弱化、空洞或變得集中化;其它新的創新,它們在本質上是十分危險的,有極大的可能會被濫用導致巨大的災難;還有世事變化的速度越來越快,這些變化往往過於迅速或慘重,以至於連亡羊補牢的機會都沒有。或許最要命的是,我們所面臨的抉擇越來越重大、複雜、迫切、充滿不確定又難以簡化,只怕容易犯錯的人類將不再有辦法承擔這項重任。”

沒有留言:

張貼留言