https://unlimitedhangout.com/2021/04/investigative-reports/the-military-origins-of-facebook/

BY WHITNEY WEBB

今年2月,一位據媒體報導抱有“反川普、反政府、反白人至上主義與反警察”立場的退伍軍人丹尼爾・貝克(Daniel Baker)因為“散播綁架或人身傷害訊息”而遭到了佛羅里達州陪審團的指控。

貝克在Facebook上建立了一個頁面,試圖組織一個武裝集會來反對計畫要在1月6日包圍佛州首都塔拉赫西(Tallahassee)的川普支持者。“如果你沒有與敵人血戰到底的勇氣,那還不趕快縮回床上。把你的所有朋友叫來,我們上!”貝克在他的Facebook活動專頁上寫道。

貝克的案件之所以值得注意,是因為這幾乎稱得上是史上頭一遭利用社交媒體來進行“預防犯罪”(precrime)逮補的例子——不管是過去的川普政府還是現在的拜登政府,顯然都有意要將這種為了防止暴力行為發生,而依據網絡貼文來實施逮補的行為常態化。從美國的情報/軍事承包商帕蘭泰爾公司(Palantir)開始推動預防性警務計畫以來,這樣的嘗試逐漸變得越來越成熟,司法部的干預與早期介入計畫(Disruption and Early Engagement Program)在2019年正式亮相,之後拜登政府編列的第一項預算案也包括要投入一億一千一百萬美元來追查與偵辦“日趨頻繁的國內恐怖主義活動”,這是9/11事件發生以後的歷屆美國政府都十分重視的“對內反恐戰爭”的最新進展。

現在這場所謂的對內反恐戰爭的戰場延伸到了Facebook上。儘管Facebook一直以來都將自己塑造成是一座“城市廣場”,讓來自全球各地的人們互相連結,可是對Facebook本身的軍方背景以及其與軍方從未間斷的聯繫的進一步分析卻表明,這個全球數一數二的社交媒體網絡實際上一直都在扮演辨識和監控國內異議分子的工具。

本文旨在探討Facebook與美國國家安全之間不可告人的秘密,文章將會分為上下兩篇,上篇將仔細追本溯源這個社交媒體網絡的來歷,並且分析造就它忽然異軍突起的背景脈絡,因為Facebook實際上與一項充滿爭議性的軍事計畫有很大的淵源,這項軍事計劃也恰好就是在Facebook被正式推出的同一天宣告終止。

這項計劃的名字叫做生活紀錄(LifeLog),它是五角大樓的國防高等計畫研究署(DARPA)在後9/11時代發起的幾個毀譽參半的監視計畫之一,它不只對美國公民的隱私與自由構成了威脅,同時這項計畫還試圖藉由收集數據來在最後設計出一個足夠“人性化”的人工智慧。

正如本文所將呈現,Facebook並不是唯一有與DARPA密切關聯的背景的矽谷科技巨頭,但是Facebook現在的行為卻是不折不扣的在為這場針對國內異議分子的高科技戰爭提供引擎和燃料。

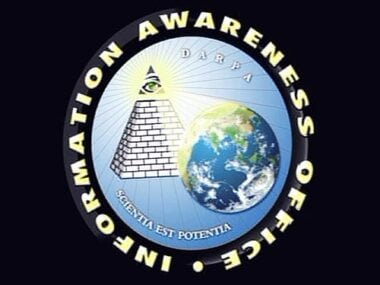

DARPA的“國家安全”數據挖掘與“人性化”人工智慧

9/11事件發生後,DARPA開始與美國情報界(尤其是CIA)緊密合作,試圖發展出一套便於打擊恐怖主義的“預防犯罪”方法,這就是全面資訊監控計畫(Total Information Awareness),簡稱TIA的由來。TIA的目的是要開發一種“全視”(all-seeing)軍事監視工具,官方給出的理由是若不對美國公民進行這種侵入性監控,就很難防患恐怖攻擊、生物恐怖主義事件甚至是自然爆發的瘟疫於未然。

TIA的總設計師約翰・波因德克斯特(John Poindexter)領導這項計畫的時間不長,他過去是雷根在伊朗門事件期間的國家安全顧問,後來因為與這項醜聞有關的五項重罪而被定罪。比較不為人知的是,像波因德克斯特和奧利佛・諾斯(Oliver North)這幾位伊朗門事件的要角曾為政府存續計畫(Continuity of Government,COG)參與開發了一個名為主核心(Main Core)的數據庫。主核心數據庫的任務是要編制一份美國國內的持不同政見者和“潛在麻煩製造者”名單,等到將來哪天COG真的啟動的時候,就會依據這份名單來ㄧㄧ收拾這些人。

COG可以援引各種理由啟動,比如當公眾大規模反對美國的對外軍事行動、大規模的國內騷亂,或是定義十分模糊的“緊急國家危機”、“大規模恐慌”發生的時候。美國人無從得知他們是否榜上有名,一個人可能因為過去參加抗議活動、沒有繳稅或其它各種“微不足道”的原因、在雷根政府的大人物們看來十分“不應該”的行為而被列入名單。

有鑒於此,《紐約時報》的專欄作家威廉・薩菲爾(William Safire)的這番評論可以說是一點也不誇張,他說在TIA的幫助下:“波因德克斯特總算實現了他二十年來的夢想:藉由掌握‘數據挖掘’的權力,來窺探每一個美國人在公私場合裡的行為。”

當TIA在2003年被曝光後,立刻就引起了公眾強烈的怒火。美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)就抨擊TIA是在“侵犯美國人的隱私權”,因為“我們生活中的方方面面現在都將被編目”,還有幾家主流媒體也斥責TIA的做法無異於“以對美國公民實施恐怖主義來打擊恐怖主義”。由於民怨沸騰,DARPA最後只好將這項計畫改名為恐怖主義資訊監控計畫(Terrorist Information Awareness),好讓它聽起來比較不像是一個全國性的全景監控項目,而是正規正舉的後9/11時代恐怖主義打擊計畫。

然而,TIA並沒有真的就此走入歷史,反而不過是將大部分活動轉移到五角大樓和美國情報界的機密領域,其中還有些以在情報部門資助和指導的情況下,交由民間企業繼續運作,比如彼得・蒂爾(Peter Thiel)的帕蘭泰爾公司,也有的項目則在時隔多年以後藉著抗擊新冠疫情的幌子重新出現。

就在TIA啟動後不久,DARPA又有一個類似的計畫在波因德克斯特的好友、DARPA的專案總監格拉斯・蓋奇(Douglas Gage)的領導下開始運作。蓋奇帶領的這項生活紀錄計畫企圖“打造可以追蹤一個人的一切生活軌跡的數據庫”,包括這個人的人際交友、通話內容(電話、電郵等)、媒體瀏覽習慣、消費習慣以及其它所有有助於掌握“這個人所說過、看過與做過的一切”的數據紀錄。生活紀錄計畫會將這些非結構化的數據重新整理成為“周密的情報”或者說是剪影,並且“梳理出其中的所有關係、記憶、事件與歷程”。

按照蓋奇和這項計畫的支持者的說法,生活紀錄計畫將會創造出完整紀錄一個人ㄧ生的永久可搜索電子日記,DARPA認為這不僅將使下一代的“虛擬助理”變得更加完善,同時還可以提供“近乎完美的數位記憶”。蓋奇當然不忘強調,人們對“他們自己的數據收集工作擁有完全的控制權”,因為人們可以自行決定“何時打開或關閉數據裝置,以及要跟誰分享數據。”幾年後的矽谷科技巨頭也對用戶做出了相同的承諾,但結果卻是它們屢屢違背了自己的諾言,為了利益而選擇與政府的國內監控機構合作。

生活紀錄計畫會從個人與科技裝置的每一次互動、GPS發射器還有紀錄當事人所在位置、所見所聞與溝通內容的視聽傳感器,抑或是紀錄健康狀況的生物醫療監測器來收集數據。就跟TIA一樣,DARPA也對外宣傳生活紀錄計畫能對“醫學研究和新興流行病的儘早發現”有所貢獻。

來自主流媒體和其它地方的批評者很快就指出,這項計畫無可避免地會被用來建立持不同政見者與恐怖分子嫌疑人的名單。配合TIA從多個層面上對個人的監控,生活紀錄計畫可以藉由“為數據庫注入物理資訊(我們的感受)和媒體資訊(我們閱讀的內容)”來走得更遠。其中一位批評家,電子前沿基金會(Electronic Frontier Foundation)的李天(Lee Tien)便警告說,DARPA的這些項目,包括生活紀錄計畫都“可以非常輕易地被出於國安目的另作他用”。

DARPA堅稱生活紀錄計畫與TIA沒有關係,即便兩者的相似之處十分明顯,其甚至還掛保證說生活紀錄計畫絕不會被用於“秘密監控”。然而,DARPA自己內部關於生活紀錄計畫的文件卻明白指出,這項計畫“將能用於...推斷用戶的例行行為、習慣以及與其他人、其它組織、其它地點、其它對象之間的關係,可以利用這些模式來減輕任務的負擔。”這等於是承認了它可以被作為大規模監控工具所用。

除了揪出潛在的國家隱患之外,生活紀錄計畫還有另一個也許對國安機構及其在學術界的合作夥伴更重要的目的——推動“人性化”人工智慧的進步。2002年底,就在對外公開生活紀錄計畫的幾個月前,DARPA發佈了一份戰略文件,裡面詳細概述了透過從各種來源大量供應數據的方式來發展人工智慧的可行性。

後9/11時代的軍事監控計畫——生活紀錄和TIA只是其中兩個——提供了非常多以前難以取得的數據,它們很可能就是實現那個假想中的“科技奇點”(technological singularity)的關鍵。那份2002年的DARPA文件甚至還討論到了腦機接口的可能性,它可以將人類的思想直接輸入機器,讓先進的人工智慧通過這些不斷湧入的數據來持續學習。

其中,DARPA介紹的認知演算計畫(Cognitive Computing Initiative)試圖通過開發一種“長久性的個性化認知助手”,也就是後來的精準學習助手(Perceptive Assistant that Learns)或PAL來作為跳板繼續研究更複雜的人工智慧。PAL從一開始就與生活紀錄計畫互相關聯,因為後者最初的目的就是要將大量凌亂的資料轉換成具有連貫性的格式,以增進人工智慧“助手”仿照人類決策和理解的能力。

從參與生活紀錄計畫的研究人員都有哪些人這一點,其實也可以看出這項計畫最後想要創造人性化人工智慧的目標。舉例來說,麻省理工學院人工智慧實驗室的哈羅德・施羅布(Howard Shrobe)和他的團隊在生活紀錄計畫上投入了很多心力,施羅布在當上人工智慧實驗室副主任之前就已經有在DARPA從事“複雜軟體進化設計”工作的經驗,往後他的職業生涯也幾乎都與研究“認知型人工智慧”(cognitive-style AI)脫不了關係。在生活紀錄計畫被關閉後的幾年裡,他又再次為DARPA還有情報界的其它人工智慧項目工作。另外,麻省理工的人工智慧實驗室從20世紀80年代以來就與思維機器公司(Thinking Machines)這家DARPA的承包商過從甚密,該公司的資助者和僱員中有不少都是卓越的實驗室人才——比如丹尼・希利斯(Danny Hillis)、馬文・明斯基(Marvin Minsky)與埃里克・蘭德(Eric Lander)——創造能像人類ㄧ樣思考的人工智慧超級電腦ㄧ直這家公司努力的目標。上述的這三個人後來都被曝光與混跡情報界很久的戀童癖犯罪傑佛瑞・愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)有交情或是受到他的資助,愛潑斯坦也曾大方出錢贊助麻省理工蓋一座學院,同時他還是超人類主義相關科學研究的熱衷支持者。

生活紀錄計畫結束不久後,批評者也開始擔心起它會不會只是像TIAㄧ樣以不同的名字繼續在暗地裡運作。例如,電子前沿基金會的李天就在得知生活紀錄計畫要被關閉時告訴《VICE》說:“如果有一天政府被曝光仍在繼續推動這一領域的研究,只不過它不叫做生活紀錄的話,我完全不會感到訝異。”

除了這些批評者,可能也有參與生活紀錄計畫、麻省理工的大衛・卡格爾(David Karger)也堅信這項DARPA計畫會以換湯不換藥的方式繼續進行下去。他告訴《連線》(Wired)雜誌:“我相信這類研究會以其它名目繼續獲得撥款...我無法想像DARPA會願意就這麼乾脆地從如此重要的研究領域中‘退出’。”

這些流言蜚語的答案,似乎就在一家與生活紀錄計畫被五角大樓中止的同一天誕生的公司身上:Facebook。

蒂爾情報認知

在經歷了這麼多風波和批評之後,TIA最終在2003年末被國會下令取消,此時從它開始運作以來也不過只有僅僅幾個月的時間。直到後來大家才發現,TIA其實一直都沒有真的結束,它底下的各種項目早已被秘密轉調至美國國家安全機構的軍事和情報網絡中。其中有些甚至已被交予民間企業。

就在TIA因為輿論反彈而被迫更名的同一個月,彼得・蒂爾整併了帕蘭泰爾,順便說一句,這家公司起初就是為TIA開發核心監控軟體起家的。當帕蘭泰爾在2003年成立後沒過多久,雷根和布希政府臭名昭彰的新保守主義巨匠、策劃伊拉克戰爭的理查德・珀爾(Richard Perle)主動致電TIA的波因德克斯特,表明希望引薦他認識彼得・蒂爾和他的同事亞歷克斯・卡普(Alex Karp),即帕蘭泰爾的CEO。根據《紐約雜誌》,波因德克斯特正是“蒂爾和卡爾一直以來所渴求的人”,因為“他們的新公司擁有與波因德克斯特試圖在五角大樓裡實現的相似野心”。藉著他們的會面,蒂爾和卡普終於能好好來親眼見識這位“現代監控教父的聰明才智”。

帕蘭泰爾甫一成立,雖然確切的投資時間與細節仍不為公眾所知,但隸屬於CIA的IQT電信公司(In-Q-Tel)就成了帕蘭泰爾的第一位金主,撇開彼得・蒂爾本人的出資,IQT這一出手就是兩百萬美元。要直到2006年,IQT入股帕蘭泰爾的事情才會被公開報導。

錢當然很重要,不過亞歷克斯・卡普在2020年接受《紐約時代》雜誌採訪時還透露:“IQT的這筆投資真正的價值在於,它讓帕蘭泰爾得以開始接觸公司一直以來所鎖定的客戶——CIA的分析師。”在這段期間主導IQT投資活動,包括對帕蘭泰爾的那一筆的關鍵人物是CIA的首席情報官艾倫・韋德(Alan Wade),他曾是全面資訊監控計畫的掌門人。韋德過去與克里斯汀・麥克斯韋(Christine Maxwell)攜手創立了後9/11時代的國土安全軟體承包商奇利德公司(Chiliad),克里斯汀是吉絲蘭妮・麥克斯韋(Ghislaine Maxwell)的姊姊與伊朗門涉案者、情報人員兼媒體大亨羅伯特・麥克斯韋(Robert Maxwell)的女兒。

有了IQT的投資以後,CIA幾乎成了帕蘭泰爾唯一的客戶,直到2008年。在此期間,帕蘭泰爾的兩位頂尖工程師——阿基・賈恩(Aki Jain)和史蒂芬・科恩(Stephen Cohen)——每兩個星期就會前往CIA在維吉尼亞州蘭利(Langley)的總部。據賈恩本人回憶,他從2005-2009年應該去過CIA總部不下兩百次。CIA的分析師會“試用(帕蘭泰爾的軟體)並提供意見,然後科恩和賈恩就會飛往加州再做調整。”除了指示IQT投資帕蘭泰爾,CIA的那位首席情報官也是TIA的設計師之一。艾倫・韋德在許多這樣的會面,以及對帕蘭泰爾的產品“改良”背後都扮演著重要的角色。

今天,帕蘭泰爾的產品被用於大規模監控、預防性警務以及其它令人不安的國安政策。一個頗具代表性的例子是帕蘭泰爾正在深入參與衛生及公共服務部的廢水監測計畫,這項計畫的觸角正在悄悄蔓延全國。正如《全面解密》(Unlimited Hangout)網站曾經刊登過的一份報告所述,這套系統基本上就是TIA的生物監控(Biosurveillance)的借屍還魂。它會將所有數據輸入到帕蘭泰爾管理的私密HHS Protect平台。然而,DARPA把原本備受爭議的項目委交給民間企業繼續發揚光大的例子,並不是只此帕蘭泰爾一家而已。

Facebook的崛起

TIA的關閉連帶影響了幾個相關項目,之後它們也都因為公眾對後9/11時代監控計畫的怒火而被迫劃下句點。生活紀錄計畫就是其中之一。隨著越來越多媒體跟進報導,過去已經打過TIA的批評家們當然不會放過半斤八兩的生活紀錄計畫,美國科學家聯合會(Federation of American Scientists)的史蒂芬・阿弗特古德(Steven Aftergood)告訴《連線》說:“難保生活紀錄計畫不會變成‘TIA的殼’。”生活紀錄計畫的取消在DARPA看來甚至比TIA失利更嚴重,現在TIA與這個和它差不了多遠的計畫都在公眾的強烈反彈下草草收場。

對生活紀錄計畫排山倒海而來的批評聲浪更是讓項目經理蓋奇感到十分意外,他堅持這些批評者“完全誤解”了這項計畫的目標與雄心。即使蓋奇和其他研究人員、計畫擁護者不斷據理力爭,但這項計畫最後仍在2004年2月4日被勒令結束。DARPA從未明確解釋其悄悄收掉生活紀錄計畫的原因,官方發言人也只表示這與“任務優先順序的變動”有關。對於DARPA的主任托尼・泰瑟(Tony Tether)決定結束生活紀錄計畫,蓋奇後來告訴《VICE》:“我認為他被TIA那件事嚇怕了,所以他不想再因為生活紀錄計畫惹上更多麻煩。”所以,生活紀錄計畫的泡湯可以說是TIA被喊停的附帶結果。

對那些支持生活紀錄計畫的目標與野心的人來說,萬幸的是就在這項計畫正式取消的同一天,一家最終只會被證明是它的民間企業接手者的公司誕生了。2004年2月4日,如今已是全球最大社交網絡的Facebook正式推出它的網站,並迅速擠身社交媒體榜首,令其它平台公司黯然失色。

2004年6月,就在Facebook推出幾個月後,它的創辦人馬克・祖克柏與達斯廷・莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)便邀請肖恩・帕克(Sean Parker)進入其執行團隊,帕克過去與他人一起創立了Napster,後來也是他牽線Facebook結識它的第一位局外投資者-彼得・蒂爾。如前所述,蒂爾當時正跟CIA合作想方設法要重啟DARPA被喊停的幾個有爭議項目。值得注意的是,成為Facebook首任總裁的肖恩・帕克過去曾與CIA共事過,他十六歲的時候就因為先前曾駭入企業和軍事數據庫被FBI逮補,而得到了CIA的賞識與招募。2004年9月,蒂爾買下Facebook合計總值五十萬美元的股票,並在董事會裡獲得一席之地。帕克、Facebook以及蒂爾之間的關係一直十分緊密,蒂爾也在2006年聘用帕克擔任其創業者基金(Founders Fund)的合夥管理人。

在Facebook一砲而紅後,蒂爾和它的聯合創辦人莫斯科維茨很快就開始涉足其它社交媒體領域,蒂爾的創業者基金在2012年成為莫斯科維茨的Asana公司的重要投資方。蒂爾與Facebook的幾位創辦人們的互惠關係也延伸到了他的帕蘭泰爾,因為Facebook所有用戶的公開數據最後都會匯流至帕蘭泰爾的數據庫,好方便後者繼續為少數美國警察部門、軍方還有情報機構扮好監控工具。在Facebook劍橋分析數據醜聞事件中,帕蘭泰爾也涉嫌利用FB提供的數據來從2016年川普的競選活動中受益。

如今,正如像丹尼爾・貝克這些人被逮補的例子所透露,Facebook的數據將會在往後的“對內反恐戰爭”中大大派上用場,因為這個平台上的所有資料都會成為對美國公民進行“預防犯罪”抓捕的依據。蒂爾努力想要用自己的私人公司來讓TIA起司回身,而他恰好是另一家公司的第一位外人投資者,這家公司又與DARPA的另一項跟TIA關係十分緊密的項目有很多共通之處,這一點實在不由得引人遐想。

Facebook,一個障眼法

由於Facebook剛好就在生活紀錄計畫關閉的同一天推出的巧合,甚至有人猜測祖克柏、莫斯科維茨、薩維林(Saverin)等人或許從一開始就跟DARPA或其它國家安全機構有某種幕後交易。雖然沒有直接證據能證明這一說法,不過從帕克和蒂爾老早就插手進來,特別是蒂爾過去的其它活動這些跡象來看,國安機構的確很有可能在Facebook的崛起背後推了一把。Facebook是否從一開始就打算要成為生活紀錄計畫的後繼者,又或者它只是在推出後才因為剛好符合需求而被注意到,這些都還有待細究。後者似乎更有可能,因為蒂爾還曾投資過另一個更早以前的社交平台-Friendster。

將Facebook與生活紀錄計畫聯繫起來的一個重要線索是,後者的DARPA設計師曾親口將Facebook等同於生活紀錄計畫。2015年,蓋奇告訴《VICE》說:“可以說,Facebook才是生活紀錄計畫本來該有的模樣。”他接著更關鍵地補充道:“現在我們可以向廣告商和數據經紀人提供同等詳細的個人數據,卻不會像生活紀錄計畫那樣引起反彈。”

迄今為止,Facebook和其它大型社交媒體平台的用戶都不會太過問它們販賣自己的個人數據,只要這些平台繼續在表面上維持著私營企業的身份。只有當事情涉及美國政府,尤其是美國軍方的時候,人們才會群情激憤,即使Facebook及其它科技巨頭一直都在與國安機構分享數據。平心而論,國家與民企之間的那條線早就已經模糊了。

美國國家安全局的揭密人愛德華・史諾登(Edward Snowden)曾在2019年特別跳出來警告說,Facebook就跟美國情報機構一樣不可信任,他聲稱Facebook真正的目的,無論其是否承認,說到底都是要“盡其所能將人們的一切私人生活都記錄下來,然後再利用這些數據來謀取私利,可想而知這會帶來什麼後果。”

史諾登還在那次採訪中表示:“Google對你的瞭解越多,Facebook對你的瞭解越多,它們就越有能力...把私人生活的一點一滴全都永久記錄下來,然後它們對我們的影響與支配就會越來越大。”這段發言道出了Facebook和一直都與情報機構關係密切的Google早已將生活紀錄計畫的大部分目標化為了現實,只是規模甚至比DARPA最初設想的還要巨大得多。

事實上,今天矽谷幾乎沒有哪家公司不是從創立以來就一直在跟國家安全機構暗通款曲。除了Facebook和帕蘭泰爾,其它值得注意的例子還有Google與甲骨文。現在這些公司更是公開與曾經在它們草創時予以指導/資助的軍情機構進行合作,負責提供對內反恐戰爭所需要的數據與演算法。

像彼得・帕爾這樣的人既在CIA的協助下創立了帕蘭泰爾,又助了Facebook崛起一臂之力,這絕非巧合,而且他還通過帕蘭泰爾和其它投資積極地參與了大數據人工智慧的“預防性警務”監控與執法計畫。TIA、生活紀錄以及其它在9/11後啟動的政府和民營計畫,最終都只會在肅清異己的戰爭被用來對付美國公民,2003-2004年的很多批評者,還有那些研究過“國土安全”這個概念的緣起以及過去CIA在越南和拉丁美洲的“反恐”行動的人,都不會沒有注意到這背後的不單純。

歸根結底,Facebook及其它類似公司獨立於美國國家安全機構的假象蒙蔽了人們看破這些社交媒體平台的本質,還有它們長久以來從不為人知的意圖,直到1月6日的事件過後,我們才開始看見這些意圖正式浮上檯面。現在,隨著數以億計的人們已經將使用Facebook和社交媒體視為他們日常生活的一部分,所以問題變成了:假如這種幻想終於有天無可避免地破滅了,Facebook的用戶們會做何感想?還是說,民眾早已習慣於交出隱私數據,好換取更多可以刺激他們多巴胺分泌的社交認可反饋循環(social-validation loops),至於最後這些數據會落到誰手上根本一點也不重要?

沒有留言:

張貼留言